“布拉格主题变奏曲”

何宇轩

红粉楼阁

德沃夏克的故居“美国别墅”在凯特琳斯卡路下行的一条幽僻小街Ke Kriovu上。我至今记忆犹新,是因为当初寻觅它的经历实在太艰难。

我先是按照网络地图的指示下了地铁,却根本不知身处何方,只好问人:“Dvorak Museum(德沃夏克博物馆)?”结果未有知晓。再问,“American Villa(美国别墅)?”一高个布拉格青壮急了,用蹩脚的英文放声叫道:“这里是捷克!”

古董店——我在欧洲最欢喜的去处,但此刻“相遇”,仅是为了问路。我迈步走进,门口驼铃声响,面相四十来岁的中年店主从地面散放的塑像和雕刻中钻出头来,瞪着双眼看我,样子真是像极了索伦蒂诺(Paolo Sorrentino)那部《年轻的教宗》(The Young Pope)开头诡异的场面——裘德·洛一席白衣,从堆叠如山的沉睡婴儿中爬出来,满脸疑迷地面对未知的世界。我表明来意,对方随手一指斜对面,原来我们距离老德的家仅一步之遥。

“美国别墅”四四方方,外饰、门面是典型的巴洛克风格,在空荡的花园间显得有点“寂寞”。二层小楼透着粉红的墙壁与淡黄色的柱格整齐相间,带着阿瑟·德夫(Arthur Dove)那种毛绒般的色彩质感,乍一看,似乎有种幼稚可爱的童话气质,还似有几分腼腆。我不敢沿着这个思路继续往下想,生怕遭遇概念重叠……德沃夏克交响诗里那些阴暗血腥的寓言故事可是与此情此景格格不入的。

入厅,整个空间立刻显得小巧起来,到处充斥着无光的狭窄墙角。我贴进暗处,独自幻想,希望音乐家呼吸过的空气依旧涡留在那里。向前走,是内室,德沃夏克的一些生活用品被整齐地摆放在擦拭得锃亮的玻璃空间中:小提琴,手提箱,钢笔,眼镜盒,印章……还有个十分精致小巧的米色钱包。抬頭,正巧看到墙壁正中央的一张肖像画,突然嘴角发痒:怎能想象这样一位满脸严肃的大胡子随手掏出如此秀气“迷你”的钱夹——踌躇满志的音乐家不成了滑稽引笑的好兵帅克么?这倒是与建筑正面的童稚情绪不约而同了。说乐也罢,心想老德必定不会怪罪我的玩笑。“幽默是最高的艺术创造”,这是他从莫扎特那里学来的人生格言。而眼下的这个米色钱袋,分明就是他留给后人的一个幽默曲的旋律主题。

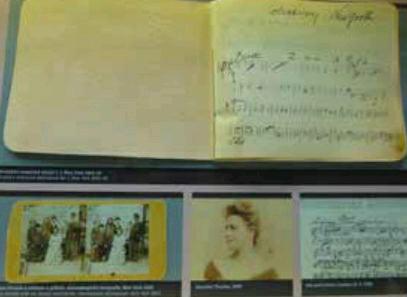

玻璃展柜里还躺着一本音乐速写册,大小正好衣服衬里放得下。小本第一页翻开示人,浅色谱线上清晰地留着音乐家随手用钢笔写下的几折音律。页眉英文字样,也是一笔带过,好不放肆——“Dvorak New York(德沃夏克纽约)”。一脸同情心的老德就是用这个本子记下美利坚穷苦黑人那些充斥悲鸣的灵魂乐音的么?

德沃夏克速记周边音乐的习惯从刚来布拉格的时候就养成了。当时还在管风琴学院学习的他,实在贫穷得一塌糊涂,只能去酒馆、饭店弹钢琴赚钱补贴家用。有意思的是,这个年轻人从未鄙视过这种极度“不正规”的演奏氛围,穷人眼里看穷人是贵族佬无法想象的憨实与浪漫。青葱岁月的德沃夏克太喜欢观看这些乡绅、农夫、醉鬼和流氓们在音乐中摇晃“漂浮”,随口大声嚎叫。他记录来自生活深处的歌唱,那是音乐家灵感源源不断的素材根源。也许,这也是人们把德沃夏克归类为民族主义作曲家的真正缘由吧。

移步二楼,偌大空荡的厅堂如今已被整体用作演奏厅,每晚演出德沃夏克的室内乐作品。几排整齐摆放的木椅前方“聚焦”一架纯白色的三角钢琴,加之四周墙上涂画精细的浪漫主义彩色壁画,让人好像回到了十九世纪的艺术沙龙:老德邀众艺术家、宾客来家里聆听新作的演奏。可惜,置身此景的我,既不是艺术家也不是宾客,却是闯入音乐家私人宅邸的“偷窥狂”。说来也怪,来访的目的明明是音乐,五官最闲不下来的却是眼睛。

演奏厅的斜角楼梯旁有个不大的长廊,廊墙上挂着三四副耳机,循环播放老德的经典曲目。这下好了,听力终于有了该有的用堂。我随意摘下一支,放在脑袋上,耳边响起《第七交响曲》的波西米亚乡间旋律,单声录音时而发躁,好像管弦乐团的音色突然有了莱昂纳德·科恩(Leonard Cohen)般沧桑嘶哑的唱腔。我顺势胡乱揣测,此版是塔利希(Vaclav Talich)指挥捷克爱乐的三十年代录音。达利说看电影像是一场梦,见到一张张早就消失的脸像是活见鬼,那么听一张老唱片呢?也是活见鬼么?不,我想应该更接近一场梦吧。也许只有偶然听到百年前艺术家的一声喘息悄然录入之时,才可能享受猛然撞见幽灵的幻觉。此刻我将耳膜对准录音那头的塔利希,想象弦乐器自然流露的“嘘声”正是指挥大师为后人留存的“音乐慨叹”。

一乐章听毕,我挂回耳机,开始沿半旋的楼梯下行。迎面走来一位管理员老太,容貌气神六十岁上下(欧洲艺术家故居馆员竟千篇一律六七旬老者,不是主家后人,就是后生仰慕者),正巧与我打一照面儿。她笑脸相迎,全然不见几日熟悉了的捷克人那种阴郁不安的脸色。我随之点头以“Hello”回应。老太见我懂英文,立刻话匣大开,开口就问我喜欢老德的哪部作品。我刚刚从录音中“撤”出来,居然如此不负责任地回答了一句:“《第七交响曲》。”老人听后瞬时动容:“你明白德沃夏克,明白捷克人!”我见状当然不安,马上推却。哪想老人不理会,激昂依旧:“成天‘新大陆来‘新大陆去的,他们根本不懂德沃夏克,更不懂捷克音乐。我最讨厌‘第九,它根本不来自捷克。第六、第七才是真谛。”

我闻后吃惊,但也些许认同。我也不欢喜“新大陆”,却与之因缘根本不同,是纯粹因为过度聆听而造成的审美疲劳。而老人的一番言语,我委实不敢苟同,这直接牵扯到艺术上的民族问题。但我又理解老人与她的捷克同胞,以及那位听到“美国”字眼就“惊声尖叫”的过路青年。那是一种共同的困境——一个捷克民族作曲家的骄傲,怎么就成了美国音乐的最大作用者了?

这话题一旦展开,涉猎就大了。我不敢轻易反驳,只好草草点头应和,随后一脸笑意地与之挥手分道。

下楼走到前台,见到几张躺在木桌上“等待被购买”的德沃夏克作品CD。前排第三是郑京和的一张,封面上明晃晃地写着两个人名——德沃夏克、巴托克。文字的暗示实在太强,我那放不下的思绪又被生生地牵连了回去。

德沃夏克和巴托克,这对名字常常被人牵系“民族主义”概念。可这两位作曲家本人真的意识到自己是民族一派么?换句话说,他们果然是脑袋里揣着“民族”的观念在创作么?德沃夏克用乐律记录乡土民俗是他早年就养成的习惯,这一点,无论在捷克、欧洲还是美国大陆,都不会发生变化。在纽约,老德听到悲伤婉转的黑人曲调定是吃惊不已,才在自己的速写小册上瞬时记下。你不能期待一个对音乐和美感有执着追求的人留下如此话根:“哦!这不是捷克音乐,我不听!”艺术家对于声音“嗅觉”的原始欲望根本控制不了。巴托克自然也是如此,哪个伟大的音乐家不是如此呢?巴托克行走于匈牙利、捷克、德国、奥地利,甚至罗马尼亚收集各种民歌素材。“民歌”本身确实涉及“民族”概念,可这个“民族”对于巴托克来说并不单一,而是世界性的。我们可以把德沃夏克和巴托克叫做民族主义作曲家,但若仅仅将他们称为捷克或者匈牙利的民族主义,是不是太过狭隘了?

话虽如此,论及艺术家的生前境遇,将德沃夏克和巴托克放在一起也许完全不具备比拟性。博物館管理员老太对德沃夏克作品民族性的感慨也只能说是在音乐家生后一种评断,毕竟老德在世时,音乐上的民族主义并未大行其道,他也从未被这种单一身份的大帽子扣得太紧。但巴托克的遭遇就不同了,民族概念的枷锁对他来说根本就是灾难。他的创作被过早地挂上了民族主义,也因如此,从第一次偏离乡土、置身异国搜寻民谣之时,人们就开始用“叛国”“弃族”的字眼对他进行口诛笔伐,这种情况一直延续了作曲家的一生。

“民族”在艺术上是不可狭隘的命题,艺术需要未竟的天真。由于空间的错位,彼时的匈牙利人不懂;由于时间的纠葛,今天的捷克人也闹不明白了。可德沃夏克和巴托克深知,音乐在于聆听,声音的创造在于聆听,而聆听缘自冲动,这股冲动给予我们对于美感的认知,也带来了艺术家天才般的灵气。“美”来自音乐的冲动本身,绝不是一个字眼或一种概念。或许,只有当我们抛弃一切人为附加的话语牢笼,屏神聆听“音”的本质,才能在作品中找回原始的刺激,才能更好地认识为我们雕刻声音的艺术家本尊。

走出这座红粉楼阁,我突然对视觉的感念模糊了,但耳机中《第七交响曲》的悠悠律音还在头脑中萦绕。果然,音乐顶顶要紧的还是在“听”,以至于跋涉千里,终到“德居”的我,竟短暂忘却了看观,却与初始的聆听更近了一步。

漫游

从外面看去,这家新的旅馆和K住过的客栈无异。村里所有房子居然都大致相像,可一眼望去,总能看出一些细节的不同来。

——卡夫卡《城堡》

故居赏毕,我先后在河西岸游览了旧皇宫和“气焰甚嚣”的歌德教堂“圣维特”。此刻漫步在查理大桥,准备返回音乐家居所所在的东岸。

桥上游客太多,衣着又都过分艳丽,一时间竟然显得有点华而不实。这倒是与常年“生存”于桥上的流浪汉形成了鲜明的对比,在他们身上似乎可以见到老德热爱的那群无拘无束的下层人的样子。就好像奥古斯特·桑德(August Sander)拍摄的相片,在这些人的眼神里,流露着无知的纯净和安分的游离。桥栏处一座雕像前,一位胡须半面的乞讨者双手合十,双目紧闭,似是虔诚祈祷的灵魂使节。顷刻,身后曾经被烈火熏黑的圣人塑像手持利器,那架势仿佛即将刺向身下这位流亡者的头颅。我想象着桑德和德沃夏克悲悯的感念,对准这位“浪人”,顺手按下相机快门。

大桥真够拥挤的。我移步躲开人群,找到一处闲暇空间,倚在栏杆上赏观河水两岸的古旧景致。看着眼前如此“老实交代”的布拉格,心里念叨着自己曾经痴迷的两位作家昆德拉和卡夫卡。只是一时竟想不起昆德拉的种种描绘,却愈发觉得带有卡夫卡那不安的神情。望着周遭屹立百年的捷克古建,我怎么也不能望见昆德拉笔下那坦克围城的政治恐怖。十九世纪下半叶的烟硝弥漫早已不在了,纳粹和苏联浩浩荡荡的陆军队列根本没能改变酷爱静谧的布拉格。我们今天看到的这座城池,依然和德沃夏克的那双眼睛相似,也依然穿透卡夫卡那迷蒙的视觉。可昆德拉,我透过鼻头上的这个镜框,已经搜索不到他的目光了。

西岸,依山“堆叠”的房屋建筑群分明类似却又个性截然,是绝非“统一规划”的历史产物。对于生活在全然现代城市里的人们来说,眼前的一切是来自前世的记忆。山顶屹立的旧皇宫和圣维特大教堂直入天际,好像永世不可攀的圣殿。卡夫卡就是依照这样的景观架构写出K眼中那个永世无法企及的“城堡”的吗?此刻,我盯着山上的大教堂,一秒不敢失神。索尔仁尼琴说:“有两件事情永扰人心中平静——未开始的创作和未完成的作品。”卡夫卡的《城堡》没写完,是给读者留下的诅咒,也是为旅人释放的梦魇。如今,我跟着K那未有结局的故事,开始放心不下终会离去的布拉格。

步下大桥,回归东岸,沿错落的房屋走向热闹非凡的小径,迎头撞上装饰精巧的木偶商店门脸。走进去,立刻见到一个个悬挂高棚的小丑傀儡向我“微笑”。我的脑中突然蹦出电影《阿玛德乌斯》(Amadeus)里顽皮搞怪的莫扎特形象,随之念起前日晚上木偶剧院的《唐璜》表演——莫扎特造型的木偶作全剧指挥,一边假装领导演奏,一边时而转身,用石膏雕驻的巨大眼睛盯梢在场听众。观客见状,自然是被逗得拍手叫好。“莫扎特”马上得意地点头,然后“哈哈大笑”。

在布拉格,莫扎特当然得意,当然大笑,他于此地的荣耀远超德奥。《费加罗的婚礼》,自己的家乡人不解,维也纳人也不解,可偏偏布拉格人明白——场场演出坐席爆满,街头巷尾百姓传唱。若不是布拉格,这部作品根本不可能轰动欧洲。莫扎特爱布拉格,也感激布拉格,歌剧《唐璜》就是他送给这座城市的一份礼物。

1791年,莫扎特逝世,但他与布拉格的关系并未因此了断。1857年,在年轻的大师逝世六十六年之后,一位来自贫苦家庭的十六岁青年,跟随父亲赶到庞大的都市布拉格。青年说他喜欢莫扎特,也明白幽默的含义,更懂得直觉的伟大。长大后,他的名字走出捷克,一不小心被写进了世界音乐史。他就是德沃夏克。

水边楼阁

顺着河流往南走,我一边寻找斯美塔那纪念馆,一边害羞地用余光看着水面。沃尔塔瓦河!向往了多久的一川流水,今天终于让我见到了!曾几何时,我对于它的联想非常错位——第一个念叨起的居然是特吕弗(Francois Truffaut)的《四百击》(The 400 Blows)。理由更是冠冕堂皇:片头音乐的一小段很像斯美塔那“沃尔塔瓦河”的开头。此时面对着这涌动的河水,电影里小男孩一生梦想的那片海洋似乎隐约可见,我心中生起的问疑也与男孩在影片结尾虚渺眼神的含义不约而同:当你最终寻到了梦,梦还在吗?

当身临其境,也许幻想就不再那么沉重了。梦里凶猛奔腾的湍流,此刻也不过就是经过城市的一川河水罢了。正如《诗经·国风》里《河广》的一句:“谁谓河广?一苇杭之……谁谓河广?曾不容刀。”

斯美塔那的房子在查尔斯桥广场的南端,我老远就瞧见了楼阁旁老爷子的全身铜像。雕塑的周边随意地摆放着桌椅,是为楼角一间咖啡馆的生意用途。席坐聊天的游人异然闲散,时而端起咖啡杯,好不轻松地品饮着欧洲千年的历史产物。相较之下,平台中央端坐在石板之上的“斯美塔那”倒显得有些紧张兮兮了——他不安地抓紧衣角,生怕周遭人群的眼神看遍“他”的全身。

我对准雕塑径直走,很快就找到了纪念馆的正门。顺楼梯向上,立刻看到彩色玻璃前精心“对位”的斯美塔那黑色头像和入馆须知、介绍册云云。我十分欢喜这样精巧别致的细节装潢,它们才是欧洲人从未间断艺术传统的铁证。

展厅的正式入口在二楼。交费,入馆。如此宽大的一个空间,一眼直接望到头。但“干货”并不多,除了音乐家生前用过的一架木钢琴以外,就是他那颇具特色的小眼镜、小饰品了。忽然又忆起德沃夏克的米色小钱包,一时心里发痒,只是不知在斯美塔那的家中与他那大有出息的音乐后辈开起玩笑来,向来严肃的老爷子是否同意。

馆里的其它空间都是用作展示复制印刷的演出节目册的,并没有太多惊喜。最有意思的还是尽头的一方指挥台:台前几支谱架参差竖立著音乐家创作的不同作品乐谱——《我的祖国》《被出卖的新嫁娘》《秘密》《吻》等等。你拿起指挥棒,棒尖对准一份谱子,展厅就会立刻奏起这部作品的片段。厅里没几个人,我好不自在地玩了一会儿,心想,老爷子当年可能也是拿着这般大小的指挥棒肆意舞动,任凭房屋四壁的音律灵感飘入脑海的吧。

斯美塔那是个音乐家,也是革命者。他的创作从来充斥热血的澎湃,是绝对的民族主义与革命精神,这一点,和瓦格纳早期的风格非常相似。在很多人看来,斯美塔那的作品,代表着当时愤怒的捷克人诚实的心理,更代表着一个国家人民的“复仇”。那不羁的音乐态度,俨然赤身裸体的基督山伯爵。

德沃夏克1866年第一次见到斯美塔那时,还是剧院的无名乐手,而那时的斯美塔那,已是一手推翻德国音乐气焰统领的捷克民族音乐之魂。作为首席指挥,他领导德沃夏克所在的布拉格临时剧院上演了两部歌剧,一部是革命主题的《波西米亚的勃兰登堡人》,另一部就是著名的民俗歌剧《被出卖的新嫁娘》。年轻的德沃夏克仰慕斯美塔那激情洋溢的音乐创作,更尊重他的为人。虽然他时常对包括德沃夏克在内的乐团演奏家们大发雷霆,还经常把不认真演奏的懒汉们骂成“人民的蛀虫”。但相反,如果乐手全都齐心协力,他会将每一次优秀的演出称为“捷克民族力量的体现。”

遥想方余,脚步未停,此刻已将确实不大的纪念馆看了个遍。于是下楼,出厅。

纪念馆之外,再沿水向南,便是一批当代艺术家的自由创造之地。“姿势”各异的作品中,最吸引我眼球的是一张床板样式的现代艺术装置——形态过分怪异的红色床垫上公然地写着卡夫卡名字的五个字母“K.A.F.K.A.”。我盯着它,私念:肯定没人敢睡在这张床上!毕竟,也许“一早醒来变成一只巨大甲虫”(《变形记》)的恐怖是避之不及的,哪有谁愿意成为“人民的蛀虫”呢?

这边我还在胡思乱想,而身旁的流浪汉根本不管,一屁股就坐在了这精心布置的床垫之上。也许在他的想象里,明早醒来,是“客栈老板告诉他,早餐以及全部的住宿费用都由城堡方承担了”。(《城堡》第一章)

漫游

教堂广场上空荡荡的。K想起,这个狭长的场景在小时候就已经给他留有深刻印象,因为周遭的房子几乎毫无例外,窗户上都遮着帘子。

——卡夫卡《审判》

步回中心城区已是夜晚,可大街实在灯火通明,尽如白昼。查理大桥依然人流如织,鲁道夫音乐厅广场的人烟倒是开始稀少了。厅楼二层的小窗拉上了浅黄色的窗帘,又被街上的灯光反射到光滑的石板路上,好像大地突然有了原始的气息。右旁一群青葱年纪的少男少女正随着远处老城广场传来的DJ乐音翩翩起舞,霎时我似乎见到了马蒂斯油画里那些在沙土上围圈舞蹈的古代人。我午间曾路过这里,偷偷看到过一张在德沃夏克青铜塑像旁手持画本认真写生的小女孩青涩的脸。当时心想,她眼神里的布拉格与我看见的一样么——是莫扎特的布拉格,还是斯美塔那、德沃夏克的布拉格?是米兰·昆德拉的布拉格,还是弗朗兹·卡夫卡的布拉格?

面前的音乐厅被几处灯照得金光灿烂,可是一走向无光的侧面,基调马上显得阴郁不安起来。几处遮蔽的窗帘,也突然在刻意地隐藏着什么。这座建筑里演奏过太多的德沃夏克,但是,捷克人共同记忆中最深刻的一场德沃夏克并不在布拉格,也不在捷克,虽然它关乎着这里的一切命运。在历史经历过那一晚之后,德沃夏克婉转低沉的大提琴协奏曲永远跟另一个音乐家的名字聯系在了一起。

1968年8月20日,苏联与华约军队贸然入侵捷克,坦克和硕大的武器装备瞬间占据了整个布拉格城区,昆德拉目睹的那场灾难就在此刻发生。次日,几重巧合悄然落脚远在一方的英国伦敦:清晨,捷克沦陷的消息已经传遍伦敦的大街小巷;当晚的逍遥音乐节预定演出,偏偏是苏联国家交响乐团与两位苏联音乐家——斯维特拉诺夫和罗斯特罗波维奇带来的一场音乐会;而这节目单上的曲目,居然是捷克作曲家德沃夏克的大提琴协奏曲!

不难想象,本来“单纯无辜”的音乐演出,立即转化为声威抗议的政治战场。乐团管理人员见势本想取消演出,可罗斯特罗波维奇坚持不做改变,政治不能打败音乐!

傍晚,演奏还未开始,音乐厅门口已聚集大量抗议人群。他们高举字牌,高喊“恶魔滚回苏联”的恐吓口号。场内观众的声浪也是此起彼伏,甚至有人向舞台投掷乱物示威。刚入场的苏联乐手们吓傻了,不知所措地东张西望,试图伺机逃出这是非之地。老罗在一片倒彩声中异常坚定地走向舞台前方,毫不慌张地准备开始演奏。音乐响起,开始还有人声抗议肆意叫嚣,但到了第二乐章的慢板,观众好像集体为乐音沉醉了,突然安静下来,一直到演奏完毕。曲终人未散,在场听众进入了长久的沉默。老罗缓慢站起,走到指挥台前拿起总谱,高高举起德沃夏克的名字。接着,音乐厅内突然爆发出如雷般的掌声。这一次,音乐驱散了人们心房芥蒂的硝烟。

伦敦事件过后,大提琴协奏曲似乎已逃离德沃夏克,成为音乐异端,跟随罗斯特罗波维奇和布拉格的灰烬成为了新一代人的历史记忆。但我想这不是老罗的本意,他的斗争不在于改变,而在于回归。音乐战胜政治的因缘不是压倒,而是悄然走入内心的本真。当德沃夏克的字母被高举在演奏家的头顶,那名字也不再仅是代表捷克人民的骄傲象征,而是成为战胜一切隔阂的人类遗产。

历史确当铭记,音乐也理应纯粹。当我走向中央车站,回头望向布拉格老城最后一眼,看着旧意斑斑的古老建筑,突然释然:如今的布拉格哪里还有军队围城的恐怖遗存,它的热闹与安详早已回归城市兴建的初始,回归欧洲文艺的黄金年代。而德沃夏克那部大提琴协奏曲与苏联人的历史故事,也随着和平年代的静谧生活而淡化。我想,这绝不是件坏事,因为当新生孩童听到它的时候,再也听不见硝烟弥漫,却会跟随乐谱音节回到红粉楼阁,找到一个米色钱袋带来的莫扎特式的顽皮笑话。