红歌《解放区的天》诞生记

孟红

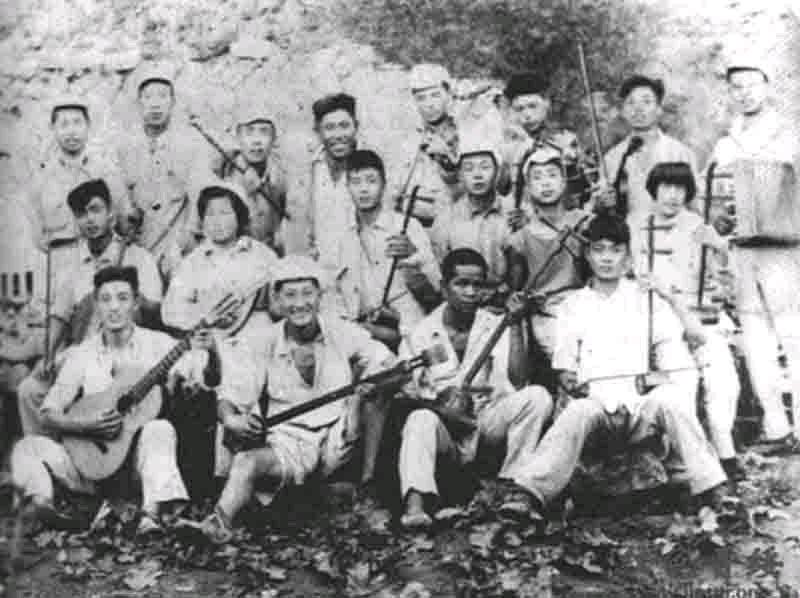

“解放区的天是明朗的天,解放区的人民好喜欢,民主政府爱人民呀,共产党的恩情说不完。”这首朗朗上口、热烈欢快的歌曲名为《解放区的天》(又名《边区的天是明朗的天》),创作于1943年,是劉西林用河北沧县南部和盐山一带的传统民歌《十二月》的曲调填词而成,当年作为晋绥边区战斗剧社创作演出的小秧歌剧《逃难》中的主题歌问世。

词作者刘西林,河北沧县(沧州)人。1936年参加革命。1937年,18岁的刘西林参加八路军,1938年初被分配到贺龙领导的八路军第一二〇师战斗剧社,成为一名抗战文艺战士,深入到冀中发动和宣传群众对敌斗争。他在战斗剧社干过各种行当,主要从事一些民歌的记谱和配歌工作。1942年,刘西林被派往延安鲁艺学习。1943年春,在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神指导下,刘西林随战斗剧社到晋绥边区开展大秧歌运动。

1943年前后,国内形势复杂。八路军进一步恢复和扩大抗日根据地,积极开展大生产及拥政爱民运动。而汪伪集团与日本联合,发表《共同作战联合宣言》。河南又发生遍及全省的饥荒,百姓被迫纷纷外逃。

为了配合当时的形势和任务,刘西林在晋绥边区大秧歌运动中,创编了一个简单的秧歌剧《逃难》,描述河南国统区一家三口为躲避水灾、旱灾、蝗灾、汤恩伯“四害”之苦,逃难到了共产党领导的晋绥边区,在边区政府和人民的热情关怀帮助下,幸福地安下了家,过上了较为安定的好生活。

为剧情需要,刘西林根据自己从小耳熟能详的流行于家乡沧南和盐山一带传统民歌《十二月》的曲调,未做任何加工和修改,填配新词改编成《边区的天是明朗的天》,作为《逃难》的主题歌。

刘西林曾经这样介绍自己的创作过程:“这首歌的曲调是地道的民间传统曲调《十二月》,内容是数唱十二个月的,流行于我的家乡沧县南部和盐山一带,历史很悠久。我童年时代,就曾见到父辈们每年春节踏着这个曲调的节奏,边舞边唱《十二月》,表达广大农民渴望太平生活的心情。我十几岁时,亲身参加了这些活动。所以事隔多年,对这首歌曲仍然记忆犹新,‘正月里来正月正,家家户户挂红灯以及‘呀呼咳呼咳……的旋律经常在耳边回响。”当年秧歌剧《逃难》的导演董小吾回忆说:“1943年春,我们战斗剧社带着‘秧歌运动的精神,在返回晋绥边区的途中及其以后的一段日子里,创作演出了一大批深受群众欢迎的秧歌剧,《逃难》就是其中的一个。作为该剧主题歌的《边区的天是明朗的天》即是在这样背景下创作和演唱出来的,地点是山西兴县,词作者是刘西林,曲作是刘西林记忆中的河北民歌。我作为这个戏的导演,在处理该剧时深受这支歌曲的启发,因而戏剧情绪比较活跃。”

这一主题歌词虽然寥寥数语仅有34个字,却生动地反映了受苦难的人民逃到晋绥边区,受到党和政府关照以后感激和欢乐的心情,表达了他们对共产党的支持和拥戴,对太平生活的渴望。并且有力地歌颂了共产党的领导,热烈、直白、痛快地表达出人民对“解放”的欢欣鼓舞。

这首歌在战火纷飞的抗战后期,随秧歌剧的演出而声名大振,倍受欢迎,继而在各解放区广为传唱,鼓舞着广大人民群众投入到共产党领导的抗日洪流中去,成为一首家喻户晓的著名红色歌曲,深受人们的喜爱与青睐。

这首脍炙人口的经典合唱歌曲音乐节奏明快,充满了喜悦。从创作完成到唱响边区,从抗战胜利到全国解放,在七八年的流行过程中,词曲基本没有什么大的改动,只是把歌词里的“边区”改为“解放区”,曲调也相应增加了音符,这便是后来响彻中华大地的《解放区的天》。

责任编辑 / 马永义