遗产理论重新建构的实践:博物馆由圣殿走向世俗

沈宁

[摘要]西方的文化遗产理论在不断争论中前行,已经历了遗产理论的产生、发展、解构等时期。而遗产理论重新建构的运用已初见端倪并取得成果。目前,“博物馆”已成为这种理论重新建构的重要阵地——“博物馆”正在通过“观众参与”的方式从圣殿般的遗产保护机构转变为“以人为本”的亲民文化服务机构,践行着文化遗产理论重新建构之路。

[关键词]文化遗产;博物馆;观众参与;重新建构

中图分类号:C912.4 文献标识码:A 文章编号:1674-9391(2016)06-0008-06

2016年8月8日至12日,由中国博物馆协会与英国文化教育协会共同携手合作,为期五天的英国国家博物馆学院“博物馆观众参与”培训课程在英国利物浦进行。此次培训课程汇聚了来自中国、英国、埃及、新加坡等8个国家的12名参加者。培训现场设在“利物浦国家博物馆群”下设的几个利物浦当地博物馆中。课程涵盖了以“观众参与”为中心的“博物馆观众参与的社会愿景和价值”“博物馆观众调查与交流”“公共活动和以目标群体为对象的展览策划”“博物馆可接近性(accessibility)和社会包容性”等学习内容:课程前后有22位老师授课或分享他们的成功经验。

利物浦国家博物馆群是由当地的“世界博物馆”“海事博物馆”“国际奴隶博物馆”“沃克尔(Walker)艺术画廊”“利物浦博物馆”等八家博物馆组成(图1)。2015至2016年总接待观众人数达280万。这一惊人的接待数字与整个博物馆群的博物馆地理位置的设置、人员机制、团队的分工协作、观众参与度都有很大关系,这些因素相互影响,最终成就了利物浦博物馆群现今的成就和在国际博物馆界领先的地位。

而世界博物馆界目前在局部发生的这种明显改变并非空穴来风,身后隐藏了文化遗产理论曲折前行的强大支撑和引领。18世纪中叶发生的工业革命,由于机械交通和生产方式的变革给人们的生活带来了巨大改变。18世纪晚期直至19世纪,在思想领域欧洲开始把“过去”作为一项专门研究和实践的对象——争相追逐着、保护着、甚至再造着过去的景观、老式建筑和纪念物。这便成为了以欧洲为中心的“遗产学”确立的起点。而遗产学的建立也因为其产生背景而盖上了“欧洲中心论”“权威”“神圣不可侵犯”等印章,在其支配下从欧洲开始、随后波及世界的大量博物馆的应运而生同样也免不了如此印痕。庆幸的是,遗产理论在前行中不断修正,后现代遗产理论争鸣中对“中心化”“权力化”提出了质疑,而把“人民性”“民主的力量”“多元社会”等推向风口浪尖。提倡“文化多样性”,扶持“非物质文化遗产”等便是遗产理论新发展的实际运用,而世界的博物馆界作为遗产理论的重要阵地,如今也显现变化的端倪。

本文将对利物浦学习和实地调查之行所获得的要点进行总结,并通过文化遗产理论对该案例进行分析,以揭示当下文化遗产理论建构在博物馆中的实际运用,并求为当下博物馆的发展抛砖引玉。

一、课程与实地调查所获

(一)博物馆的选址——博物馆“可接近性”的第一步

从利物浦国家博物馆群的地理位置分布来看,我们实地学习的几个博物馆都位于市中心的显要位置,这从很大程度上影响了观众的可接近性。因为地理位置十分优越(图2),有些博物馆甚至就在海边,如利物浦博物馆(A2区红色34)、国际奴隶博物馆(A3区红色19)、海事博物馆(A3区红色30),而且与市中心的商业中心(C2区橙色09)仅一街之隔,无论当地居民还是旅游者在海边散步或购物之余就可以到博物馆看看走走,或者到博物馆参观之余,出门就可以享受海景或购物。除了博物馆与博物馆之间相距不远以外,如世界博物馆与利物浦博物馆也就20多分钟的步行路程,有些博物馆或相互比邻,如世界博物馆(C1区红色61)和沃克尔艺术画廊(C1区红色56),或就楼上楼下,如海事博物馆和国际奴隶博物馆。对于任何观众而言,参观博物馆与休闲、娱乐相结合的同时,还免去了长途舟车劳顿,在利物浦逛博物馆是再方便、愉悦不过的事了。由此,利物浦博物馆群从其地理位置的选址和布局来看,把观众的便利放在第一要位,使任何觀众只要想到博物馆参观都是一件信手拈来、十分方便的事,确保了观众对博物馆“可接近性”的第一步。

说明:A2区红色34为利物浦博物馆;A3区红色19、30分别为国际奴隶博物馆和海事博物馆(位于上下楼,与红色34相距5分钟步行路程);C1区红色61、56分别为利物浦世界博物馆和沃克尔(Walker)艺术画廊(相互比邻,与红色34相距20-30分钟步行路程)。C2区橙色09为商业区。

图片来源:利物浦当地地图

(二)“专家制”专业团队——博物馆工作周全细致的保障

利物浦博物馆群的机构设置和人员机制有其自己独特的优势,这与其他地区的博物馆有所不同。利物浦的八个博物馆都由“利物浦国家博物馆群”这一高于当地任何博物馆的机构统领,该机构和当地不同博物馆的专业人员也相互交叉,实现协同合作的工作方式。并且经过长期的经验总结,利物浦国家博物馆群一反传统的以部门为固定模式的“流水线”式的工作机制,在设立不同职能部门的同时,采取“专家制”专业团队,以研究为核心的引领工作机制,如此实现了人员的按需调配,并避免了不同博物馆之间工作的重复,以达到合理利用各项资源、避免重复劳动、最大程度减少不必要的浪费等目的。

(三)“观众参与”——博物馆工作的最终目的

关于博物馆的“观众参与”,整个利物浦国家博物馆群作了十分细致周全的工作。可以说,整个博物馆的所有工作都是围绕着“观众”二字展开的。首先,正如之前提到,博物馆的选址十分讲究。比如在利物浦博物馆建馆之初,“利物浦国家博物馆群”的领导和工作人员对该博物馆的选址作了很多工作,花了很多心思,最终决定把利物浦博物馆建在一个无论交通还是周围环境都十分便利、多元的地方。利物浦博物馆最终建在人们于海边散步和隔街就是商业中心的地方,而且与利物浦“海事博物馆”“国际奴隶博物馆”就相距几分钟的步行路程。

其次,利物浦任何博物馆但凡面对公众的展览、活动,甚至展览的策划和设展,都会作周密的观众调查工作,了解观众的需求,并与社区达成对话。这项工作确保了博物馆的任何举措都是以受众为目标人群。并且,观众,尤其是当地的社区居民从办展之初就能参与到博物馆的工作层面,他们不仅从内心深处对博物馆有感知,并能一定程度上参与到博物馆的一项项具体决策中,如此“当家作主”的践行举措从很大程度上提升了观众的“可接近性”,初步实现了观众对博物馆工作的参与,使博物馆成为了观众需要的博物馆、与观众亲近的博物馆。

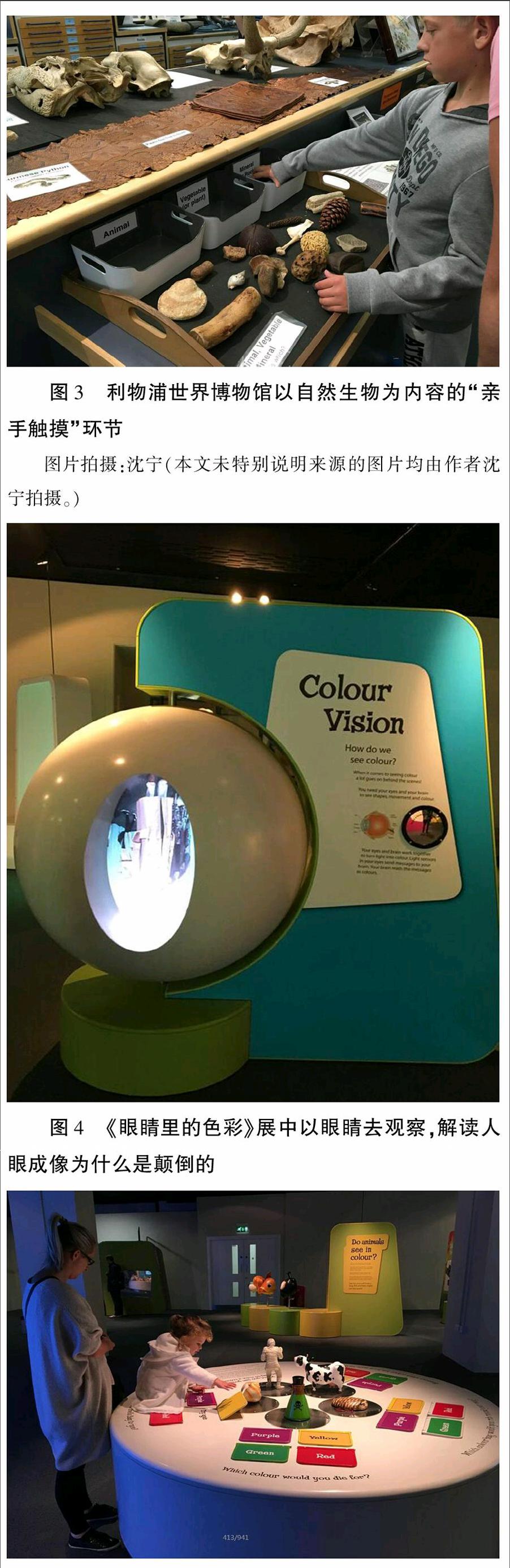

再看博物馆的展览和教育活动,利物浦国家博物馆群的一部分展览已摆脱了传统博物馆的陈列方式,真正实现了观众的参与。比如世界博物馆以自然生物为内容的“亲手触摸”环节(图3),参观者可以亲手触摸、掂量植物种子、动物骨骼等,无论成人或者小朋友都能够在亲密接触中获得更多自然知识。而这一方式完全颠覆了在博物馆里什么都不可以碰的神圣原则。再如世界博物馆中的展览《眼睛里的色彩》,这个主要针对孩子以色彩为主题的展览,所有环节都需要观众的参与,无论成人和孩子,观众需要自己用眼睛去观察(图4),用双手去学习(图5),并在玩耍中明白“色彩”为何物(图6)。还有一个非常值得一提的教育活动便是利物浦世界博物馆中有关木乃伊制作过程的展示。整个木乃伊制作以仿真的塑料制品替代,并且邀请观众上台穿着当时的服装参与整个制作过程(图7),在制作完成之后,舞台的旁边就是有关木乃伊的文物原件,观众可以在意犹未尽中对应相应的文物(图8),如此深入浅出的让观众学习了整个木乃伊的制作,使古老文物跳出了遥远的时空而与当下的观众相见、相识。整个展示过程体现出了展示背后扎实深入的研究基础。

最后,对于任何展览,利物浦国家博物馆群都会作一个详细的观众反馈调查,了解观众的满意度和需要改进的地方,以便在下次展览或活动中进行改进。并且,在年终的评估中,详尽的内容包括参观者的来源、类型、年龄、经济状况、教育程度、民族、语言;观众旅行的类型、时间长短、参观博物馆的目的;对博物馆咖啡厅和商店的评价、参观满意度、意见和建议……林林总总都是博物馆一年工作的评估对象。

综上,从博物馆的选址到博物馆有始有终、周到细致的各个工作环节,利物浦博物馆群的各个博物馆都把观众的便利、需求和满意度放在了第一要位。也因为如此,即便利物浦的历史文化积淀并不雄厚,地理位置也偏居一隅,而且利物浦的有些博物馆并没有多少藏品,甚至没有“镇馆之宝”可言,但仍成就了利物浦国家博物馆群每年280万的观众量。

二、博物馆由圣殿走向世俗化的理论分析

通过以上的学习案例可以看出,利物浦博物馆群已一改以往传统的博物馆模式,从一个庄严神圣的收藏研究机构转变为一个放低身段、了解观众需求、于消遣娱乐中传播知识、搭建对话平台的世俗化的亲民文化机构。这种转变看似简单,但背后却依赖强大的理论发展支撑,从而成为世界范围内博物馆发展的典范。

首先,博物馆的神圣化有其深刻的历史文化根源。从广义上讲,博物馆属于文化遗产学的范畴,其发展从其源头而言是一个“西方化”的过程,其造始之初是一个体现地位、权威和尊严的神圣殿堂,一般难以触及,与平日的生活相距甚远。被认为是博物馆灵感源泉、遗产典范的亚历山大博物馆,虽声名远扬,世人却了解甚少。亚历山大将自己宣称为“神之子”,亚历山大城也成为“神圣的源地”。而城中的“[亚历山大]博物馆是王宫的一部分……有一位祭司负责管理整个博物馆,这个职位以前由国王任命,现在由凯撒制定。”。亚历山大所建立起来的这个最初意义上的博物馆目的是为了救赎失去的“根”和“源”。近200个世纪后,亚历山大所建立的模式成为了后来遗产“救赎”的典范,而其中所蕴含的神圣宗教隐喻也一脉相传。自工业革命以来,时代的巨变使人们与“过去”突然隔离开来。“过去”被定义在相对于“现在”的差异之中。前所未有的工业革命的发生,使人们从几乎一成不变的生活中被突然打断,熟知的生活突然间变成了“过去”,而“现在”已全然不同。如此巨大的变化,人们开始救赎“过去”,挽回因时代巨变而丧失的“过去”。于是对古物和古迹的追求便成了这种精神作用支配下的一种普遍行为。罗文索尔曾强调:“‘回到过去这一流行观念不断被表现为物化的形式,历史遗迹和物件不断以纪念物、博物馆、遗址等形式得以‘保护”。博物馆由此成为挽回、救贖失去的“过去”的一种十分重要的遗产手段。当人们建立博物馆,拯救文物和遗址时,仿佛回到或重新拥有了“过去”,博物馆中的各种文物也顺理成章的成为参观者的膜拜对象。如此,以“亚历山大博物馆”为救赎范式,以救赎、保护过去的物件、遗址为目的的“博物馆”存在形式,担任了保护“过去”的神圣职责,成为不可轻易触摸、神圣不可侵犯的所在而戴上了光环。“博物馆”也因此成为收藏“过去”、研究这些“过去”并保护“过去”的神圣机构。可见“博物馆”在其存在之始,并非一个低调、亲民的场所。

然而,西方遗产学在批判与争论中不断前行。当人们蜂拥而至将“怀旧”和“过去”的“本真”作为争相追逐的遗产核心价值之时,以营利为目的的遗产中心、博物馆等遗产吸引地以空前的速度增长之时,一些学者则提出了遗产正由此成为“空洞的信号物”而显现着危机。而在这些解构、批判的硝烟中,文化遗产并未消亡,反而在百家争鸣中有了新的发展。这种新的发展率先发生在博物馆领域和对新博物馆学的定义之上,即重塑博物馆的可接近性(accessibility)、权力赋予和内涵等。历史学家赛缪尔(Samuel)也重申了这一立场,他提出了文化遗产的另一种特性——“人民性”的显现,并且说到它是一种“民主的力量”,它提供了“普通百姓”可触及的机会并提供了构建“一种归属的更广泛的形式”和构建一个“多元社会”的策略。在批判中发展的“博物馆”在解构中重新建构。近些年来国际博物馆在这种“去中心化”的思想指导下,逐渐修正了以往的定位,虽然仍是一个“怀旧”、追求“本真”的收藏、保护、研究、展示机构,但已开始敞开心扉,普通大众开始可以到博物馆中参观、欣赏。比如,世界上第一个国立公众博物馆——大英博物馆于1759年免费向公众开放,观众量从一开始的每年五千人增长为现在的每年六百万参观量。而其中的藏品曾经一度是名门望族的私人收藏,如今却成为大众可亲见并欣赏品玩的对象。国内的博物馆在这种世界潮流的影响下,于2008年开始全面向观众免费开放。博物馆免费开放可以说是构建博物馆可接近性的重要的第一步。

由于地区差异和藏品差异,利物浦的博物馆群缺乏大英博物馆所具有的诸多优势。首先利物浦作为一个港口城市相对伦敦而言地理位置比较偏,距离伦敦三小时的火车路程。该城市建立于1207年,至16世纪中叶人口仅仅约500人。直至17世纪末,由于非洲奴隶贸易,利物浦方开始有所发展。如今为众人所知的更多的是关于利物浦的披头士和足球队。因此,除了利物浦世界博物馆所拥有的大量自然生物藏品和沃克尔(Walker)艺术画廊等少数几家画廊的藏品之外,利物浦博物馆群的收藏品可谓与大英博物馆没有可比性。但其如今每年280万的观众量与其城市的地理位置、博物馆收藏藏品对比而言却是惊人的。其中的奥秘便在于利物浦博物馆群充分发挥了文化遗产理论的指导性,从神圣不可侵犯、不可触及的圣殿走向平民化、世俗化,重塑博物馆的“可接近性”,充分发挥博物馆的“人民性”,充分运用“民主的力量”使博物馆成为普通百姓可触及的场所,构建了一个当地社群广泛归属的多元文化发展模式。而“观众参与”便是利物浦博物馆群落实文化遗产理论重新建构指导的一项重要的手段。从学习案例中已可以看出,利物浦博物馆群虽然仍由博物馆工作人员的专业团队掌控,但所有工作的目的却十分明确——服务受众,尤其是当地社区居民是博物馆工作的终极目标,而非传统的以代表“过去”的物件、文物、遗址等为服务对象。从之前提到的各个博物馆的选址来看,没有哪个城市的博物馆群位置如此优越和方便了:博物馆群工作人员及工作机制的独特性——“利物浦国家博物馆群”与各个下设博物馆协同合作,由“专家制”统领,以研究为基础,以通过周全细致的工作最大程度确保观众的各项利益和需求为目标:工作中对观众需求进行调查、与社区达成对话;展览与活动中当地社区居民甚至可以參与决策,并处处体现观众自己动手和自我主观能动性的发掘:以及对观众的反馈调查与评估。这一切都相悖传统博物馆的神圣理念和陈旧工作方式。在文化遗产理论解构的硝烟中,利物浦博物馆群可谓落实了遗产理论的重新建构,为未来博物馆的发展趋势造就了榜样。

三、结语

时至今日,博物馆已成为一种救赎“过去”并自上而下规整社会的文化治疗手段。在文化遗产理论发展的支撑下,博物馆作为文化遗产保护的典型范例也改变了原来传统的存在模式,迎来了新的发展契机,这种重新建构把普通民众和非强势群体的声音放在了首位。相较而言,我国2015年由国务院颁布的《博物馆条例》“博物馆”的定义中,已把“教育”放在了博物馆功能的首位——这些举措其实就是博物馆转变传统地位和身份,把观众的可接近性、观众的可参与性、关注“以人为中心”的指导思想一步步转变的体现。在这种时代背景下,博物馆传统的“收集”“保存”“研究”“展示”等职能已面临挑战,新的社会职能不断加入到博物馆的社会功能当中,比如“公共教育”“公共文化服务”等。而这些名称只是叫法不同而已,“观众参与”便是其中的核心,“观众的需求”“观众的知识文化平台的搭建”,并由此带来的“观众的身心愉悦和健康”才是新形势下文化遗产和博物馆存在的价值核心。国际博物馆在文化遗产理论指导发展的大背景下,国内传统博物馆也将逐渐改变以往优越的神圣地位,转变为“去中心化”的博物馆,成为百姓的博物馆、平民化的博物馆,“以人为本、文化服务于民”才是当下博物馆的新核心价值。

收稿日期:2016-08-30 责任编辑:许瑶丽