从民族志物品收集到东南海洋系文化构建

杜辉 熊佩

[摘要]自二十世纪八十年代,批判的博物馆学研究主张将博物馆收藏、展示视为实践活动,以及具有持续性的科学与社会文化过程,探究博物馆的本质及其暗含在实践活动中的逻辑与策略。本文通过梳理林惠祥在1929至1958年的收藏与展示活动,探究在特定认识型下博物馆实践与实践者之间的内在关系,进而勾勒林惠祥先生从早期民族志物品收集、展示到利用新进化论理论模型构建东南海洋系文化的人类学思想、博物馆实践以及东南海洋区域文化研究的谱系。

[关键词]认识型;林惠祥;人类博物馆;东南海洋系文化

中图分类号:C912.4 文献标识码:A 文章编号:1674-9391(2016)06-0001-07

一、批判视角下的博物馆收藏与展示

自二十世纪八十年代,批判的博物馆学研究一改对博物馆藏品收藏、展示的固有观点,它不仅反对将博物馆视为纯粹中立而客观的机构,而且尖锐地指出博物馆是充斥着权力与话语的空间。与此同时,作为实践活动的收藏与展示不仅暗含着诗学与政治学本质,更是一个持续性、动态、脉络化的科学与社会文化过程,物品、实践者及其实践活动都被纳入一个复杂的网络之中。博物馆的本质亦从客观的知识殿堂翻转成为由不同物品汇集而成的表征系统,物品的意义在特定的分类体系内被加以阐释。批判的博物馆学研究视角使博物馆成为当今“全球文化中极富争议的场所”,也促使博物馆学研究者探究收藏和展示的深层逻辑与策略。这一研究旨趣在极大程度上得益于福柯在“谱系学”理论模型内对知识、权力关系的探讨。

博物馆学学者艾琳·霍珀-格林希尔(Eilean Hooper-Greenhill)引入“效果历史”(ef_fective history)和“认识型”(episteme)两个概念对博物馆认识论加以梳理,她将博物馆历史划分为无理性的收藏室、古典认识型和现代认识型三个阶段,并认为在法国大革命之后开始出现秩序、分类和规训的博物馆。不连续的“认识型”直接决定着物品收集和展示的方式与内容,也促成了另一种秩序下的“认识型”的确立,在此影响下个体实践者收藏、展示的动机完成了从好奇到科学、博学再到哲学的转变。对苏珊·皮尔斯(Susan Pearce)而言,物品收藏活动不仅建构人与物质世界之间的内在联系,对收藏实践的考察事实上也是对心理和文化两个层面下的人类体验的考察。不同于“搜罗”或“采集”,“收藏品”(collection)是想象的产物,它既是部分共有的,也是部分个体的,经过组合以隐喻的方式制造意义,并借此理解世界和展示被理解的世界。因此,博物馆收藏与展示的实践者无不在特定认识型下展开实践活动,其政治立场、价值判断、学术旨趣嵌入其中进行物品意义的阐释和知识秩序的构建。

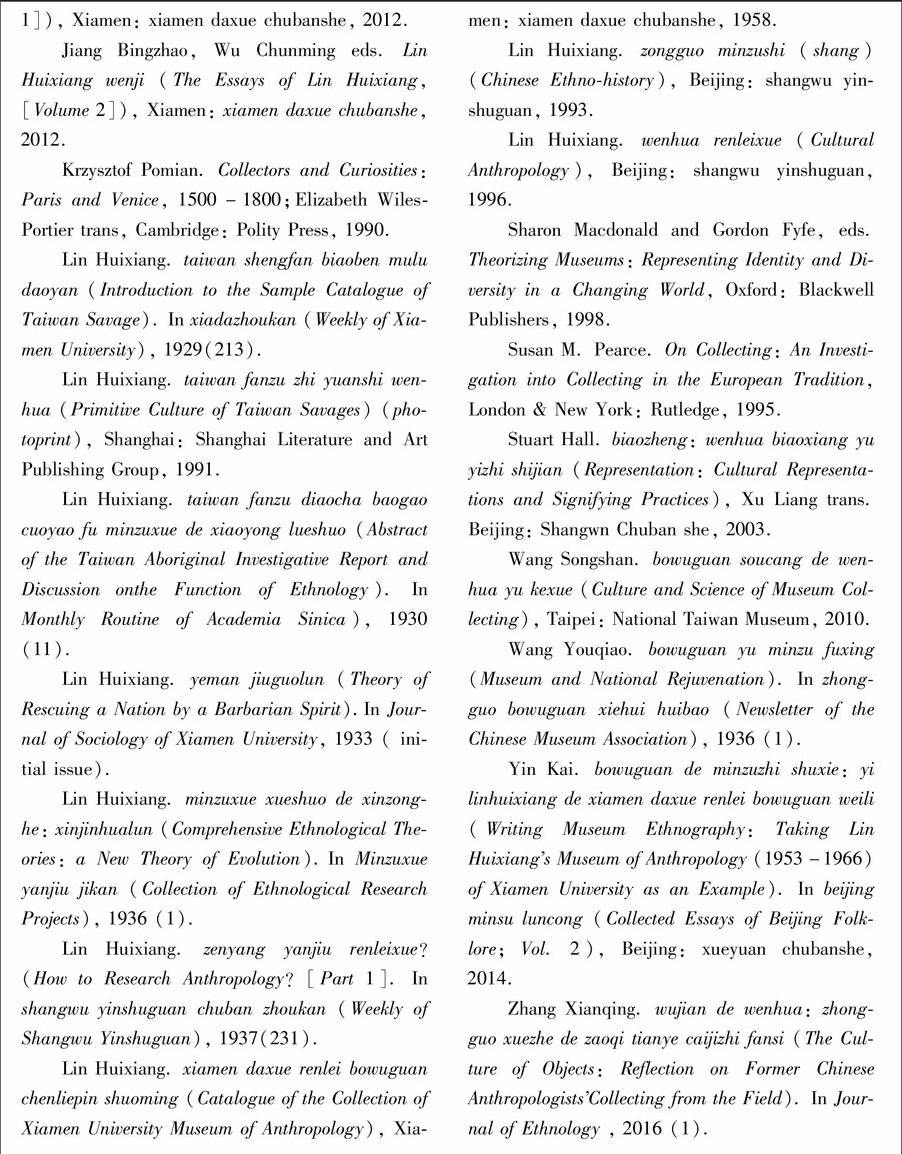

在批判的博物馆学研究视角下考察林惠祥先生收藏与展示实践的相关研究仍较为匮乏。其中,张先清《物件的文化:中国学者的早期田野采集志反思》一文着眼于林惠祥先生1929年和1935年的两次台湾原住民物品采集活动,以及围绕这批藏品举办的若干次展览。作者认为林惠祥的采集、展示实践虽然贯穿着进化论思想,但是他却并非赞同进化论学派提出的心智一致和文化类同,事实上其采集和“原始文化”展示实践有着深刻的美国人类学文化史学派烙印。尹凯《博物馆的民族志书写:以林惠祥的厦门大学人类博物馆(1953年-1966年)为例》一文则以1958年出版的《厦门大学人类博物馆陈列品说明书》为切入点,分析厦门大学人类博物馆的空间秩序,试图揭示藏品展示背后的逻辑和人类学话语。作者认为1958年陈列品说明书集中体现出林惠祥先生的人类学思想,分别暗含着进化论、历史特殊论、传播论思想要素,即1953-1966年之间的厦门大学人类博物馆藏品展示是在三种知识体系下展开的具体实践。

然而,笔者认为林惠祥先生的收藏和展示实践虽深受美國人类学文化史学派影响,但却非单纯地将该学派进行本土化实践:也非将进化论、传播论和历史特殊论等学术思想的简单杂糅,而是将包括古典进化论、传播论、历史特殊论(批评派),乃至循环论整合于新进化论的理论框架内的实践活动,是取诸种理论之长建构中国东南海洋文化体系的学术努力。这一学术尝试与构想早在二十世纪三十年代便已萌发,在近三十年的民族志物品、考古学标本的收集和发掘,以及东南区域文化研究与探索中逐渐趋于成熟。林惠祥先生在二十世纪三十年代就开始形成建立人类学、史地、民俗、考古、艺术、宗教广义上的人类博物馆之构想,在1951年的《捐赠古物标本及图书提议设立人类博物馆筹备处呈函》、《厦门大学设立人类博物馆筹备处计划书》中他首度明确表达构建“东南海洋系文化”之愿望,最终在厦门大学人类博物馆陈列展示中借助物品和文本等具象呈现该学术抱负。因此,只有系统审视林惠祥先生自1929年以来的收藏、展示活动,方能从整体上准确把握在特定认识型背景下,林惠祥先生人类学思想、博物馆实践以及东南海洋区域文化研究的谱系。

二、民族、国家与民族志物品收集实践

林惠祥先生的民族志物品收集活动主要集中在1929年至二战结束前后,始于1929年赴台湾地区开展人类学调查和台湾原住民物品收集,而南洋民族志物品的收集活动则始于1937年避祸新加坡直至二战结束。与绝大多数同时期的人类学家相似,林惠祥先生亦是在寻求救亡图存的爱国情怀,中国人类学学科体系初建以及个人学术旨趣的交织下完成民族志物品收藏实践的。

1926年林惠祥毕业于厦门大学,次年自费赴菲律宾大学跟随美国导师拜耳教授(H.OfleyBeyer)从事人类学研究,他也因此正式投入到南洋研究的学术兴趣中。1928年毕业回国后的林惠祥在毛夷庚介绍下成为国立中央研究院民族学组的助理员。1929年,他在蔡元培先生建议下借归台为父亲奔丧之际,“乘机进入番地,研究番族,搜集其风俗习惯之标本”。林惠祥化名为林石仁,假托商人身份顺利进入台湾,在料理完父亲丧事后便计划和着手调查工作。他在台北通过图书馆文献阅读,参观台湾总督府博物馆中所展示的“番族标本”,辅以探寻台湾汉人的见闻完成调查目的地和路线拟定等前期筹备工作。经过一番精心设计,最终将此次调查的路线确定为台北-新店庄-桃园-花莲-台东-花莲-台北-日月潭-台北,考察了乌来社、卑南社、马兰社、哈喇巴宛社、大马武窟、知本社等泰雅族、阿美族、卑南族、排湾族等多族部落,采集了丰富的民族志物品以及石器时代的石器标本,包括:武器(27件)、衣服(33件)、货币及饰物(13件)、家具(38件/套)、艺术品(15件)、娱乐品(10件)、宗教与仪式品(5件)、记事绳(2件)、舟(2件),以及石器时代遗物(116件)。这些收集品中“约有半数系现用物,他半系旧时物;旧者较新者更富原始性,然亦更不易得,日本学者至以为古董”。

为了充实人类学标本陈列所与满足研究需要,林惠祥于1935年二度深入台湾腹地采集标本。此次他化名为林淡墨,假托中学教员身份持中国护照进入台湾,然而在抵达基隆后却遭到严密盘问,为了能够顺利深入腹地采集标本,林惠祥立即表明目的并强调此行与政治无关,主动依约通知特务请其同行。调查共持续两周时间,共采集标本数十件,包括刀、枪、弓、箭、衣饰、雕刻物、船模型、史前石器等。与前次标本采集相类似,林惠祥遭到日本当局“协助”名义之下的监控,并深感台湾警网之密,这段时间“余受惊颇剧,与警探等勾心斗角甚苦”,所幸林惠祥携带收集品安然无恙地回到厦门,并置于陈列所内。此时期台湾地区的人类学调查和民族志物品采集几近被日人所垄断,林惠祥在两次调查之前曾特意前往台湾总督府博物馆和台北帝国大学土俗人种学教室的标本室参观,在森丑之助、移川子之藏、宫本延人等人类学家的努力下,两座博物馆均已颇具规模,他在参观之后也不禁感叹“见所采集者已不少,心服其工作之努力”。

1937年林惠祥携带其多年的收藏品避祸南洋,素有“人种博物馆”之称的新加坡为他提供了研究南洋之人类学材料,同时他也期望此举能够服务华侨教育文化工作和宣传抗战。在南洋期间,林惠祥继续收集东南亚民族志和考古学标本,同时推进有关中国南方史前民族及文化与南洋之间关系的相关研究。在战争期间,他曾两度至马来西亚的吉打(Kedak)和威斯利(Wellesley)进行考古工作,发现四处遗址并获得多件石器,入吉打马来村落购买“雷石”,在新加坡、印度、缅甸等地购置民族学标本,同时通过藏品交换的形式充实南洋民族志和考古学标本。根据林惠祥捐赠古物标本及图书的清单,除了来自菲律宾、马来西亚、苏门答腊、爪哇等地的石器标本之外,他收集了三十余件南洋民族志物品,包括武器、器物、服装、宗教品和艺术品。

身逢国家危亡之际的中国人类学家们无不以谋求民族生存为己任,并且将民族主义和大同主义视为摈弃狭隘的民族观念和消解民族分歧的必由之路,林惠祥先生也不例外,他曾指出“为补救国家观念不发达,应排除家族主义和地方主义,使个人与国家有密切直接之关系”。因此,其早期的民族志收藏实践应当置于民族国家建构与民族复兴的情境中加以审视,而且对于战时的中国极具现实意义。林惠祥的民族志物品收集实践带有鲜明的进化思想,于他而言台湾以及南洋地区的民族志物品是为现存“野蛮民族”文化的物质载体,这些物件的价值并不在其粗劣之本身,而在于“晓得他们的文化在根本上是和我们的相同,于是在无形中便把种族偏见消减了”。不仅如此,这些收集品——尤其是台湾原住民物品的展示一改大陆民众对台湾原住民一无所知的状况,更是在1930年爆发的雾社事件之后成为极具反抗精神的符号。林惠祥先生不仅举办了若干次台湾原住民物品展示,而且特撰文《野蛮救国论》提倡忠诚淳朴之民族朝气,消除民族偏见,将台湾原住民不屈不挠的精神视为榜样,从而激发国内民众对抗日本殖民主义侵略的爱国热情。

三、智识、展示与人类博物馆

除了积极从事民族志物品和考古学标本的收集工作,林惠祥先生也强调将博物馆作为社会教育之公共建筑场,主张通过展示消除各民族间隔阂,进而方能摒弃狭隘的民族观念而趋于大同。他在1929年台湾原住民物品采集工作结束后,特举办台湾原住民展览“致京沪多人来院参观”。依林惠祥之言,“盖民族学标本之采集及陈列,其时尚甚少见也”。不仅如此,他在二十世纪三十年代就有志于倡办人类博物馆,其效用“不但可供高深学术的研究而已,在社会教育上也极重要”。

在返回厦门大学任教期间,林惠祥为了收藏和展示此前收集的台湾原住民物品、石器标本,以薪俸稿费自建住屋,将前厅作为人类学标本陈列所。不仅自费搜买标本和发掘古物充实陈列室,而且获得南洋捐赠者所捐赠的藏品,藏品已有三四百件之多,“陈满二室,颇为可观”。陈列所虽为林惠祥私人建立,但是却公开向厦大历史、社会学系,以及中小学师生开放,以期实现通俗教育的功能。陈列所开放后引起社会关注,厦门市政府民众教育馆长曾特意前来参观,甚至“自叹以政府机关反不能及也”。经过1935年的台湾原住民标本采集,以及台北圆山贝冢遗址考察所获文物标本的充实,林惠祥将“古物陈列所”更名为“私立厦门人类博物馆筹备处”。据《厦大周刊》所载,此博物馆系林惠祥教授以及新加坡督学陈育崧发起创办,旨在供本校文学院历史社会学系之特别应用,及其他院系之参考。至1936年标本总数达到214种共300余件,图表不计。其中南洋原住民标本多为陈育崧自购及捐赠,台湾原住民标本则均为林惠祥自费采集所得。加之1936年林惠祥、郑德坤、庄为玑泉州唐初墓葬发掘所得明器等文物进一步完善了博物馆的藏品结构。同年6月9日至14日,文化陈列所与历史社会学会共同举办标本展览会。至此,文化陈列所藏品共分为三部,分别是:第一部为古物,共分为六类,包括明器(215种)、古玩(67件)、钱币(47匣,79枚)、拓片(566种)、甲骨文字(27片)、最近发掘泉州唐初古墓所得(明器77件、墓砖20块、金属装饰品20余件);第二部为人类学标本,共分为两类,包括台湾番族标本以及其他;第三部为民俗学资料。

可见至迟在1935年,林惠祥先生有关人类博物馆的构想就已具雏形,但因战争爆发不得不搁置,直至战后最终得以将这一构想付诸实践。1947年,林惠祥先生携收藏品归国后便于十一月开展览会三天。为了推进中国博物馆事业,尤其是人类学博物馆的发展,他于1951年将多年收藏的古物标本及图书无偿捐赠给厦门大学,并且提议设立人类博物馆筹备处。1953年厦门大学人类博物馆正式成立并向公众开放。林惠祥共捐赠藏品643件,其中未将货币、邮票、照片计人其中,另附十个精致的木箱,图书共729种,875册。他将这批捐赠品共划分为四部:史前遗物、历史时代古物、民族学标本以及其他。第一部门史前遗物以中国东南沿海地区以及南洋的考古学标本为主,包括石器、化石、陶器以及原人模型。地域涵盖山西万泉、河南安阳、浙江古荡、福建厦门、武安、南安,广东、香港、台湾、菲律宾、马来西亚、苏门答腊、爪哇、印度以及澳洲。此外,他还捐赠了爪哇猿人泥制模型1件,史前大动物骨化石4块。第二部门历史时期古物以购买、交换得来的华北陶制明器、若干铜器,以及发掘所得的泉州唐墓瓷器、宋明瓷器、玉石器,中、外舊货币数百枚构成。第三部门民族学标本以台湾地区和南洋民族志物品为主体,共分为武器、器物、服装、宗教品、艺术品、建筑模型和风俗模型七类。第四部门为自然物标本、旧邮票、仪器以及照片底及纸片。

早在十九世纪晚期国人便已将博物馆这一新事物引介至国内,康有为、梁启超等人均曾主张设立博物馆以益智集思。近代博物馆的出现在极大程度上改变了智识生活和知识传播的方式,同时在其草创初期便大有与人类学合流的趋势,肩负起开启民智,向普通人士传播常识,消除民族间隔阂以实现文化建设的责任。近、当代中国博物馆除了发挥开启民智、实现社会教育的功能之外,更是与民族复兴和处理与边疆民族关系勾连在一处。王幼侨认为就博物馆展示内容来看,其纵深当属人文范畴,“就历来社会之演变,政教之过程,参证考察,明了起或得或失,寻出起民族性有优点与缺点,以资改进”,从而“发挥民族的精神,恢复民族的道德,激励一般的民族意识”。林惠祥亦曾流露出类似观点,他认为人类学有助于深入了解边疆少数民族文化进而实现互助合作,同时人类学向来都格外注意实物的采集保存“以为学说的证据”,“如史前的人类遗骨遗器,现代蛮族的器物、衣饰、艺术品、宗教品等,常收集列于博物馆内以供学者的参观”,通过参观实物方能有明确的认识和深刻的印象。作为普及科学知识的教育机关,博物馆采用的是“诉于眼的教育”,即用“实物(即标本)、模型、图画、表格等教育人民,而不是用文字的”。“这种博物馆或称民族,或称人类,或称历史,或称文化等博物馆,又或为大博物馆的一部分”。作为人类学家的林惠祥深知人类博物馆在教学、研究以及社会教育中所具有的重要意义,即“教人类学不能无标本,而教员不能不作研究,研究的结果所得到的标本也一定陈列于博物馆内。所以三者不可分离,设一种便是设三种”。

四、新进化论与东南海洋系文化的确立

纵观林惠祥先生的收集、展示实践,其有关人类学学科以及东南沿海地区文化特性的思考逐渐趋于成熟。1953年正式向公众开放的厦门大学人类博物馆集中体现了林惠祥对于人类学学科的定位、研究范畴的界定,其内部展示则暗含着林惠祥先生以新进化论为理论模型构建东南海洋系文化的学术努力。林惠祥先生以“人类博物馆”命名博物馆颇有深意,他曾对这一名称进行解释,“这博物馆可以用人類的名义,是和自然相对而言,目的在搜集陈列及研究有关人类的古今中外文物,包括史前时代和有史时代,文明民族和原始民族,范围比较历史博物馆更广,可供人类学、史地、民俗、考古、艺术、宗教以及各种社会科学的参考”。可见,林惠祥试图建立既具纵深又具广度的博物馆,这与他对于人类学的理解和定位有着直接关联。

林惠祥曾在《文化人类学》一书中将“人类学”界定为“用历史的眼光研究人类及其文化之科学:包含人类的起源,种族的区分,以及物质生活、社会构造、心灵反应等的原始状况之研究。换言之,人类学便是一部‘人类自然史,包括史前时代与有史时代,以及野蛮民族与文明民族之研究:但其重点系在史前时代与野蛮民族”。而所谓的“野蛮民族”即指“现代的蛮族”,“文明民族”则为“有史以后的人类”。尽管二者有所区别,但是绝非截然无相联的两截,只有兼具对二者的观察方能呈现人类的全部历史和完整的文化面貌。由此可见林惠祥所理解的人类学实为广义上的人类学——有关人类的知识,同时是包含着(1)探究人类文化起源和变化、人类的生活状况、社会组织、宗教信仰、艺术、语言等的起源、演进及传播等事项的文化人类学(即民族学);(2)以讨论人类的身体如何由其他动物演进而成,以及人类各种族如何区分为旨趣的体质人类学;(3)叙述有史以前的人类及其文化的历史的史前学或史前考古学;(4)叙述有史以来的现代人种的状况、体质与文化,由各民族的个别研究开始,然后合而为全人类各种族总记载的民族志所构成的知识体系。因此,勾勒人类完整的历史和文化面貌成为厦门大学人类博物馆的主线,然而林惠祥也坦言由于地理位置的限定,厦门大学人类博物馆在收藏、展示一般性的古物标本之外,应侧重中国东南部和南洋地区,这则是学术分工使然。

厦门大学人类博物馆的展示折射出林惠祥先生试图调和时间与空间,探寻人类演进趋势与揭示区域文化面貌,整合古典进化论、传播论、历史特殊论等理论的学术努力。整个陈列展示分为史前部门、有史时代部门、现代人种部门和其他部门,分别在36个陈列室中展示。其中,史前部门陈列人类起源及原始社会生活模型、社会发展史全景模型、中国旧石器时代遗物、南洋石器时代遗物、中国新时期时代遗物、福建新石器时代遗物;有史时代部门陈列铜器、明器、泉州碑刻、地理模型、古迹舟车模型、玉器、货币、武器、陶瓷、中国历史人物模型、世界历史人物模型、社会仪式器、雕塑品、字画;现代人种部门陈列世界各族模型、中国少数民族模型、少数民族文物、高山族文物、畲族文物、日本民族文物和南洋民族文物等。就时间纵深而言,展览被划分为史前时代和有史时代,前者旨在呈现人类演进的发展过程,以及中国东南沿海地区与南洋考古学文化的相似性,进而探究文化传播路径。博物馆共制作了猿人阶段的爪哇猿人、中国猿人,古人阶段的尼安德特人,新人阶段的克罗马农人、山顶洞人,华北的新时期时代人、东南地区新石器时代人八个等身模型展示从猿到人的演进过程。

进化思想同样贯穿于各民族文物的展示中,无论是台湾原住民物品抑或其他民族的物品无不反映出在经济、文化、社会和宗教方面具有的原始性,“研究他们的文化可以帮助我们了解人类文化的原始状况”。这些富有原始性质的标本有三种效用,即它们可以代表现存蛮族之文化,可以表现人类进化史上草昧时代之简陋的文化,以及可以追见数种事物之简单的起源,而证明进化之理。不仅如此,在林惠祥看来,具有原始形态的文化、简单的现象是人类文化的基础,也是各民族文化的共同点,只有充分了解这些方能洞晓文化的性质。而且“这些原始状况,在文明民族中虽也存留一点,但总不如在未开化民族中之盛,所以要得民族学的材料,必须跑到未开化民族中去找”。物质文化无疑成为探究从野蛮至文明阶段,说明文化进化的物质证据。除此之外,林惠祥借助民族志物品与考古学遗物,通过比较文化的差异性和相似性构建“东南海洋系文化”,该术语指有别于华北地区的“另一系统的史前人类及文化”。从考古学角度来看,东南地区的史前文化有别于华北地区,典型器物即为有段石锛——这一我国东南、台湾地区以及南洋太平洋诸岛均广泛发现的器物类型。而从人类学角度来看,无论从体质、语言,贝类制品、陶器等物质载体,抑或断发文身等习俗、仪式亦存在文化上的相似性。藉由考古学、民族学、民俗学、语言学、民族史学,林惠祥试图勾勒自中国东南沿海、台湾地区至新加坡、马来西亚、爪哇等东南亚地区的区域文化面貌,追溯族属以及迁移路线。

厦门大学人类博物馆可以视为是林惠祥先生以新进化论构建东南海洋系文化的学术尝试,他认为古典进化论、传播论、历史特殊论和循环论均具有局限性,也皆有可取之处。他虽然承认人类文化的演进,但是却反对单线进化的观点,以及古典进化论偏重独立发明,而忽视文化的接触与传播,把社会变迁完全视为进步的,而忽略退步的事实。传播论虽然弥补了进化论者对于空间和传播的忽视,却否定文化的发明。同样,他也指出循环论难以给出永远循环的证据。林惠祥虽然深受历史特殊论和文化相对论的影响,旨在“还元”人类的历史和分布,以及人类的各种生活形式,但是他也指出该学派的局限性,即不承认有一条定律可以概括各民族的变迁趋势,虽然批判地看待其他学派,而自己却“只提出了研究的方法而已,不曾提出关于人类趋势究竟如何的答案”。在分析各理论流派利弊之后,林惠祥评论道:若能够取诸理论之真理,消除彼此冲突之处,予以修正便是“足以明人类文化的趋势”的理论——新进化论。可以推断至少自二十世纪三十年代林惠祥更加倾向于继“批评派的破坏工作”之后由新进化论所承担起来的建设工作,一方面探寻各民族变迁趋势的规律,另一方面在“历史法、文化区域法,此外再加以比较法、心理法、语言法、统计法”基础上,依靠实地调查过的报告和可靠的歷史记载加以研究。

五、结论

林惠祥先生的收藏与展示活动是特定认识型下的实践,国家忧患、政治立场、价值判断、学术旨趣等多重因素亦嵌入其中。二十世纪早期尚处于萌芽的中国民族学与博物馆在共同的历史使命之下趋于合流,此类博物馆承担起收藏、展示“原始文化”物质证据和民族志材料职能的同时,也肩负起为边疆治理提供可供参考的资料,向公众介绍边疆,消除民族间隔阂,最终实现中华民族统一和民族复兴。林惠祥在台湾原住民部落调查和民族志物品的收集正是在寻求民族复兴、民族国家建构以及人类学学科初建相交织的社会背景下展开。其时由于内忧外患,边警频传,官方与学界无不投身边疆治理与边疆研究,并掀起边疆博物馆建设的呼声。此类博物馆“广收各种有关边疆之文献实物,以为研究之中心,同时公开展览,充实一般人对于边疆之认识,与此国家政治外交文化经济诸端,均有重大关系,一切开发边疆,充实国力之大业,均将以此为轫点,其功用固远在一般普通博物馆之上也”。林惠祥于东南沿海、台湾和南洋地区的人类学调查和民族志物品收集应当在近代中国边疆建设与治理的洪流中加以理解。就现实意义而言,台湾和南洋地区的民族志物品的收藏与展示承担起介绍台湾和南洋的职能。在1930年台湾爆发雾社事件之后,这些物件更是成为抵抗日本殖民主义侵略的符号被用于激发两岸民众爱国情怀。及至新中国成立,这批藏品在处理与边疆少数民族关系,促进中国与东南亚各国建立友好外交同样具有积极作用。

就学术研究和个人旨趣而言,中国东南沿海、台湾地区和南洋民族学、考古学和民俗学标本的收集构成林惠祥人类学知识体系建立的重要组成部分。他试图从人类学、考古学、历史学、民俗学等多个维度还原这一区域的文化特征,探寻文化起源、变迁和传播的规律,物质文化无疑成为识别地方文化差异性和关联性的重要依据。在二十世纪三十年代林惠祥有关“东南海洋系文化”的学术架构已初见端倪,并在二十世纪五十年代趋于成熟。厦门大学人类博物馆正是林惠祥在新进化论理论模型内构建东南海洋系文化的知识话语空间。该博物馆是在广义人类学视角下的一部“人类自然史”,在有限的博物馆空间内部林惠祥将从史前时代到有史时代的时间纵深与从世界范围到东南沿海区域的空间广度并置,其中暗含着林惠祥呈现人类的全部历史和完整的文化面貌的学术抱负。然而这一人类学研究的终极目标需要从个别研究开始,“然后合而为全人类各种族总记载的民族志所构成的知识体系”。对于林惠祥来说,东南海洋系文化的构建正是构成总体民族志知识体系的个案,亦是他在新进化论框架内探索东南沿海地区文化起源、变迁规律的具体实践。

收稿日期:2016-09-06 责任编辑:许瑶丽