《三六》是《三落》的谐音

施王伟

江南丝竹《三六》的标题来源,大致有两种说法,一是“‘三落’谐音”说。如袁静芳在《民族器乐》第六章“丝竹乐”第一节“江南丝竹”第二部分“作品选介”中写道:“原名《梅花三弄》(与琴曲《梅花三弄》同名异曲),因乐曲第三段标题为‘三叠落梅’,故又称《三落》。《三六》可能是上海话《三落》的谐音。”[1]二是“三十六板”说。如伍国栋在《〈三六〉与〈三六〉‘家族’》一文中写道:“与我们通常所知的‘天下同’代表乐曲《六板》、《八板》、《十六板》之类称呼内涵一样,《三六》之称,同样也是源于中国传统音乐中‘板腔体系’形成之后用板眼体形态结构来命名曲目(曲牌)的基本‘法则’体现,这也是中国戏曲、说唱艺人称呼最常用的一部分具有‘母曲’特征曲目(曲牌)的惯用称法:《三六》者,三十六板也。”[2]8这两种说法哪种对,乐界至今未形成统一的意见。

笔者斗胆也想谈点对江南丝竹《三六》标题来源问题的看法,视角和基础多建立在弹词、摊簧①摊簧的摊字,一般有两种写法,分别是提手旁的“摊”和三点水的“滩”。本文采用前者,即提手旁的“摊”。引文中出现三点水的“滩”,不做修改。音乐之上②据《中国曲艺音乐集成》江苏卷、浙江卷、上海卷统计,演奏江南丝竹的曲种主要有苏州弹词、四明南词、绍兴平湖调、杭州摊簧等。如《江苏卷》苏州弹词中,有庞学庭演奏的《三六》(三弦独奏)。《上海卷》苏州弹词中,有杨德麟弹奏的《快三六》(选自江南丝竹乐曲),周云瑞、陈希安弹奏的《慢三六》(片断,选自江南丝竹乐曲),等等。。关于江南丝竹《三六》与弹词、摊簧的关系,这里引伍国栋《〈三六〉与〈三六〉‘家族’》文中的一段:“我们既可以看出《三六》这首乐曲在音乐形态结构上与弹词类说唱音乐之间所具有的密切联系;同时亦可判断《三六》这首乐曲在音乐结构上亦与滩簧类说唱音乐具有一脉相承的渊源联系”[2]12。伍文提出的这“两个联系”很重要,也很关键,或许即弄清江南丝竹《三六》标题来源的直接渠道。本文拟顺着这一思路,对江南丝竹《三六》标题来源进行分析。其基本思路是:(大致)同意“‘三落’谐音”说,但又与“原名《梅花三弄》,因乐曲第三段标题为‘三叠落梅’,故又称《三落》”说法有所不同。希望得到各位专家学者的批评指正。

一

先对几个关键字、名称做点解释。

“三”“六”“落”的解释,以《现代汉语词典》*商务印书馆,1992年,北京。为参照。“三”字有两解,一是数目,二是表示多数和多次。“六”字也有两解,一是数目,即五加一后所得;二是我国民族音乐音阶上的一级,乐谱上用做记音符号,相当于简谱的“5”。“落”字有十一解,一是物体因失去支持而下来;二是下降;三是使下降;四是衰败,飘零;五是遗留在后面;六是停留,留下;七是停留的地方;八是聚居的地方;九是归属;十是得到;十一是用笔写。

“弹词”和“摊簧”两种曲艺类别的解释,以《中国戏曲曲艺词典》*上海辞书出版社,1981年,上海,第665-666页。为参照。“弹词”,也叫“南词”,一般认为形成于明代中叶,其前身为陶真或词话。有苏州弹词、扬州弹词、四明南词、长沙弹词、桂林弹词等。其他如绍兴平湖调等,都属于这一类。现在流行的弹词,表演者大都一至三四人,有说有唱或只唱不说。乐器多数以三弦、琵琶或月琴为主,自弹自唱,坐唱形式。唱词基本为七字句,也有穿插曲牌的,曲调、唱腔各自不同,均用当地方言说唱。“摊簧”,苏州、上海、杭州、宁波等地均有流行。苏州摊簧历史较久,约于清乾隆年间形成;至同治、光绪时各地摊簧逐渐产生。曲目和音乐均采自宣卷和当地民歌,苏州摊簧也吸收了部分昆曲剧目和音乐。各地摊簧均由一二人至五六人表演,兼有说唱和简单伴奏。清乾隆时所刊《霓裳续谱》《白雪遗音》二书均曾选载摊簧作品,称为“南词弹黄调”或“南词”。

“落调”演唱名词的解释,以《评弹小辞典》*上海辞书出版社,2001年,上海,第149页。为参照。“落调”,以七言上下句为主体的开篇体裁,最后都用三句七言(一上二下)作为结尾,这最后三句的唱腔称为落调。其旋律与前面的唱腔旋律不同,特别是最后一字的落音。第一句转腔后落在sol主音上,第二句落在la主音上,最后一句落在re属音上结束。无论用何种流派唱腔演唱开篇,落调的唱法都基本一样。

“落板”演唱名词的定义及形态,以《中国曲艺音乐集成·浙江卷》*中国ISBN中心,2009年,北京,第30-34页。(南词类)“四明南词概述”为参照。“落板”为唱段的尾句。艺人根据各式唱腔句在唱段中的不同位置和作用,将它们规范为“开韵”(唱段的首句)、“上韵”(上句)、“中韵”(特定唱腔)、“下韵”(下句)和“落板”(唱段的尾句)几类,又归纳出若干各具特色的单句唱腔,并各有固定名称。“落板”主要有三式,均以其终止音的工尺谱唱名命名:上字落板,其唱腔与尾奏落于“上”字(do音);尺字落板,其唱腔与尾奏落于“尺”字(re音);合字落板,其唱腔与尾奏落于“合”字(sol音)等。

“凤点头”句式的解释,以《中国音乐词典》*人民音乐出版社,1984年,北京,第105页。为参照。“凤点头”(全称为“凤凰三点头”)是苏州弹词中特有的腔、词句式。由两个上句(均结束于调式主音之外的音上)和一个下句(结束于调式主音上)组成“二上一下”的曲式结构。

再谈对这些解释的看法及其选择。“三六”中的“三”字,选择第二解,即表示多数和多次的意思。“三六”中的“六”字,是江南吴语“落”的谐音。“落”字选择第六解,即停留的意思。“三六”即“三落”。“三落”,即“多次落板”的简写。

“弹词”,也称“南词”;“摊簧”,也称“南词”。南词,蒋希均在《书会悟道录》中说:是“南方的一种说唱形式。它的基本唱调就是[平湖调],[平湖调]是南词的标志”[3]。此解释较明确地指出,南词(包括弹词、摊簧)以唱[平湖调]为标志。大致分两类,一类唱开篇(绍兴平湖调称“节诗”),结构为上下句+(凤点头)落调;一类唱选段,结构多为起腔+平板+落板。落音,唱开篇多落re音,为商调式,唱选段有落do re mi sol音等。称呼上,有的地方称[平湖调],有的地方出现另外名称,如苏州弹词中的“陈调”“俞调”,绍兴平湖调中的“蓑衣谱”,苏州摊簧中的“太平调”,兰溪摊簧、杭州摊簧中的“平板”等。

平湖调及苏州弹词“陈调”为商调式*平湖调及苏州弹词“陈调”等为商调式。这里引两个资料作为补充,一是《中国曲艺音乐集成·浙江卷》“四明南词概述”中:“(两段)四句体[平湖调]多用于四明南词开篇,较多保留了它古朴淡雅的原始风貌。其唱腔为一板一眼(2/4拍),四句唱腔落音或sol la la re或la la sol re,一般情况下第三句多落sol音,而第四句一定落re音。当它采取单曲反复的方法结构唱段时,最后的一段结束时的最后两句唱词,即改用一上二下的‘凤点头’句式,唱腔的结束句落do音,而伴奏的结束句则一定会回落在re音上。”第34页。二是于会泳著《曲艺音乐概论》“弹词概述”中:“陈调,从前的老艺人陈遇乾发展的曲调。有人说是陈遇乾吸收昆腔及苏滩而创作的曲调,也有人说是陈吸收‘四明南词’而创作的曲调。此二说各有一定的理由,按其豪迈的曲调作风似乎与昆腔有缘,按其调式特点似乎又与‘四明南词’有关。孰是孰非现难断定。陈调在弹词中不但很早被采用,而且被普遍采用,在每派唱腔和每个曲本中,差不多都使用,它好像是一个通用的牌子。陈调的特点:豪迈壮阔,既适于表达苍凉、悲壮、慨叹等情感,又能够表达潇洒的、韵味深长的情趣。大都用来唱老生、老旦或英雄一类的人物。著名的曲本《林冲》‘踏雪一段’就用陈调表达英雄苍凉悲壮无限感慨的情质。陈调的调式以商调式为主‘上行五声,下行七声’。其间偶尔出现上五度宫音系统的音调。”见第304-305页。,其共同落音特点:后续过门的落音比唱腔的落音高大二度,即上句唱腔落sol音,后续过门落la音;下句唱腔落re音,后续过门落mi音;煞尾落re音。

除了平湖调之外,弹词和摊簧中还有其他的基本唱调,如四明南词中的“词调”(上句落re音,下句落sol音),苏州摊簧、兰溪摊簧中的“弦索调”(采用sol la si re mi音列的五声音阶)等等。

对“落调”和“凤点头”两词条的几点补充和修正:

一是“落调”词条中,谓三句七言为“一上二下”,“凤点头”词条中,谓三句七言为“二上一下”,两个解释都对,一个是从文学角度出发(即第一句不押韵,第二、三句押韵),一个是从音乐角度出发。

二是“落调”词条中,谓第一句转腔后落在sol主音上,第二句落在la主音上,最后一句落在re属音上结束。此种分析,未建立在平湖调为商调式的角度。正确的解释应是:(两个上句中)第一个上句的sol音,为平湖调下属音,第二个上句的la音,为平湖调属音;一个下句中的re音,为平湖调主音。

三是“凤点头”词条中,谓(“凤点头”是)苏州弹词中特有的腔、词句式,此解释范围偏小,应是南词弹词中特有的腔、词句式。

二

“‘三落’谐音”说与“三十六板”说,各自均有较充分的证据和理论上、音乐上的分析,这些证据和理论上的分析,有的有道理,有的不一定有道理。由于篇幅原因,“‘三落’谐音”说,这里不展开讨论,另文撰述。本文只对“三十六板”说,提出自己的一些意见。

伍国栋在《〈三六〉与〈三六〉‘家族’》一文中写道:“事实上,甘涛先生在所著《江南丝竹音乐》的《三六》释文中,也曾简单提及前辈说过民间曾有《三六》就是‘三十六板’的说法:‘听老辈说:这个乐曲第一段除引子外,计十五板,加上合头二十一板,共为三十六板,故简称三六板’。可见此口碑说法与《清稗类钞》记述如出一辙。然而由于此传说未引起作者充分肯定和进一步研讨,同时,也没有引起其他研究者的必要关注和进一步深究,以至于人们今天依然还在用《琵琶新谱》中文人杜撰的‘三叠落梅’标题材料来谈论《三六》之称的来源,而忽视不见民间艺人音乐实践中早前即赋予本曲目主体结构乃‘三十六板’的正宗、客观出处,这不能不说是过去江南丝竹曲目来源、标题内涵注释和研究的一点遗憾!”[2]9

以上“老辈说”有许多地方值得推敲。如板眼的算法,说:第一段除引子外,计十五板。“十五板”,是按照引子(实际即“起腔”)两小节来计算的。笔者查阅许多版本*如袁静芳编著的《民族器乐》第292页,人民音乐出版社,1987年;李景文编著的《丝竹音乐》第90页,上海音乐出版社,2013年;沈凤泉著的《沈凤泉江南丝竹音乐艺术》第45页,上海音乐出版社,2015年。均为三小节。如果是三小节的话,就不是十五小节,而是十六小节。第二,按照摊簧音乐“起平落”结构来分析,《三六》前面的两小节或三小节的“起(腔)”为散板。散板,在工尺谱中是不点板眼的,和第三或第四小节点板眼的“平板”是不同的板式,两者放在一起计算不合适。第三,文章说,加上合头二十一板,共为三十六板,故简称三六板。这里的“合头二十一板”(即B段),其中有四个为二十一板,有一个(即第二个“合头”)为二十九板。这个二十九板就不是二十一板。第四,从《三六》曲式结构模式表中看出,除E段(即“落调”)之外,其他ABCD段*此处标以ABCDE,均借鉴伍国栋《〈三六〉与〈三六〉‘家族’》文中的结构模式简图。,均可以分为“曲调”和“连接”两部分或三部分。

下面按照平湖调调式特征和“起、平、落”结构特点,对江南丝竹《三六》前三段做简单分析*本曲谱,按照《沈凤泉江南丝竹音乐艺术》一书中的附曲江南民间乐曲《三六》简明示意谱,上海音乐出版社,2015年,第45页。沈凤泉,生于1934年,上海南汇人,国家级非物质文化遗产项目“江南丝竹音乐”代表性传承人。1956年进入上海音乐学院首届民乐系二胡专业,师从南派二胡宗师陆修棠教授。曾担任浙江歌舞团民乐队演奏员、浙江艺术学校二胡教师。出版书籍有《江南丝竹乐曲选》,发表论文有《从力学观点剖析二胡按弦的方法》《江南丝竹传统乐曲中的标题乐曲》《江南丝竹传统乐曲旋律音的功能》等。2008年8月荣获“中国民乐艺术终身贡献奖”。。

第一段,由“起腔”、“平板”组成,其中平板,由曲调、连接两部分组成。为了区别后面的曲调、连接,本文分别在每段的曲调、连接后注上一、二等字样:

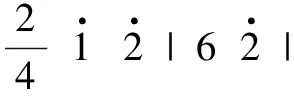

“起腔”(2-3小节)

“平板”中的“曲调一”(8小节)

“平板”中的“连接一”(5小节)

第二段:

“平板”中的“曲调二”(15小节)

“平板”中的“连接二”(6小节)

第一段“起腔”,骨干音由la(高)re(高)do三音组成,平板“曲调一”,C宫调式,停在主音re上*本分析建立在平湖调为商的基础上,后文均如此。。平板“连接一”,C宫调式,停在属音la上。第二段“曲调二”(即所谓“合头”),C宫调式,停在主音re上,最后两小节的旋律为do re sol mi re。“连接二”共六小节,为综合调式,前两小节为G宫调式,中间两小节只有la(高)re(高)do三音,调式不明确,后面两小节又回至G宫调式,停在G宫调式的la音(即C宫的re音)上,最后两小节的旋律为sol la re si la。此sol la re si la即为do re sol mi re的上五度移宫。值得一提的是,停在G宫la音上的“连接”,具有上承下接的连接作用。

第三段,也由曲调和连接两部分组成:

“弦索”中的“曲调一”(13小节)

“弦索”中的“连接一”(5小节)

第三段“曲调一”,转入“弦索调”,G宫调式,共十三小节,其中前八小节停在G宫的la音上,后面五小节,前两小节为G宫调式,后三小节为C宫调式,停在C宫调式的mi音上,类似平湖调下句唱腔落re音,后续过门落mi音的落音特点。

三

以唱开篇形式为主的凤凰三点头(即三句)落调,怎么会变成以唱选段为主的单句头落板?我们先来回顾一下南词发展的简单历程。清中叶,在江南一带,流传着一种称为“南词”或称“弹词”的讲唱技艺,其所用的唱调,称“平湖调”。南词的演唱形式,正如范祖述《杭俗遗风》中所说:“南词,说唱古今书籍,编七字句,坐中开口弹弦子,打横者佐以洋琴”[4],其特点在于不论参加表演的有多少人,只有“弹弦子”者开口说唱,其余的人均担任伴奏。后来,出现了一种分脚色演唱的形式,叫做“对白南词”(也称“南词摊簧”或“摊簧”)。对白南词的出现,打破了原来南词由弹弦子者一人说唱的格局,变成了分脚色说唱。对白南词所唱的“书”,大多根据《缀白裘》中折子戏改编,是一种只唱说不扮演的“坐唱剧”。在音乐结构上,出现了由原来的平湖调“上下句+(凤点头)落调”变为“起(腔)+平(板)+落(板)”结构。但要指出的是,起腔和落板多为单句,平板则(多)为“下上”结构。有的书籍中也称“头、腹、尾”结构。如《中国戏曲音乐集成·浙江卷》“婺剧概述·摊簧”中:“……这样,如配唱四句以上文辞时,‘平板’其乐式结构便呈现出为‘起→‖:下→上:‖→煞’即‘头、腹、尾”结构体式。”[5]在落音上,出现了由原来只落(或多落)re音变为可落re、mi、sol、do等形态。落mi音是对白南词落音中常见的一种。如《中国曲艺音乐集成·浙江卷》四明南词“基本唱腔”中共有五首平湖调,其中“平湖调”一首,“平湖散唱”一首,“紧平湖”两首,“串平湖”一首。除第一首邵孝衍传谱(开篇)“九重春色醉仙桃”落re音之外,其他四首摊簧均落mi音*“平湖散唱”,陈昌浩演唱,赵万福记谱,选自《珍珠塔·后见姑》唱段;“紧平湖”第一首,戴全宝演唱,赵万福记谱,选自《果抱录·劝王文》唱段;“紧平湖”第二首,柴斌章演唱,赵万福记谱,选自《珍珠塔·后见姑》唱段;“串平湖”,陈昌浩演唱,赵万福记谱,选自《果抱录·品箫》唱段。。苏州弹词中的[书调]大致也一样。

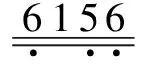

《三六》中的落板,乐谱中多称其为“尾声”或“结尾”,名称为《春光好》。实际上此落板为“叠板”*叠板为重复节拍。,可记成四二拍,也可记成四三拍和四二拍交替,也有记成四三拍的。四三拍,其强弱规律是强、弱、强,与现今基本乐理上的强、弱、弱不同。

江南丝竹《三六》落板:

关于“强、弱、强”,《沈凤泉江南丝竹音乐艺术》一书这样写道:(《三六》)“尾段有多种版本,有8或9小节之别,节拍的划分也不统一,笔者根据强弱强的节奏特点而统一以3/4拍划分。”[6]

《三六》落板的音调哪里来,说法不一。其中为唐教坊曲名,后用为词牌比较多见。如李民雄在《传统民族器乐乐曲欣赏》第26曲“三六”中写道:“(尾声)《春光好》,唐教坊曲名,后用为词牌。相传唐玄宗,临轩击鼓,见春色明丽,取为曲名。”[7]但我们也不能否定《三六》落板的音调与摊簧音乐较为接近。如《中国戏曲音乐集成·浙江卷》婺剧“摊簧”有多首唱段中即含有《三六》落板的骨干音调。如第一首《后面来了王司徒》(《拜月》王允[老生]貂蝉[花旦]唱),第二首《牧童里格人来牧童人》(《麻地》牧童[小丑]唱)以及第六首《风飘凛冽大雪飘》(《卖书赠米》简人同[小生]唱)等,其下句的后续过门即为sol do re sol mi,或sol do do re mi,或do do re sol mi,以及sol do re sol mi等的衍变,与《三六》落板的第二、四、五、六(七)小节上的音调大致相同。

最后谈《三六》落板落角音的原因。

第一,落角音有新意。前文已经说到,《三六》为“起平落”结构,其中“平板”分为10段,多由“曲调”、“连接”两段(或三段)组成,这两段(或三段)的落音,多构成平湖调落音的主属关系,也即“re-la”关系(也有“mi-la”关系),如果煞尾(即落调)继续落re音,虽合情合理,但新鲜度、创意性不够,所以,作者采用了平湖调下句的共同落音特点,把其后续过门为mi音的手法运用到了江南丝竹《三六》的尾声上,很有创意。

第二,是否和古代音乐著作《乐记》中的说法,即宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物及当时创作此曲时,文人或艺人们的民主思想或有一种中国人民争取民主、独力奋斗的思想有关系?不清楚,期待年轻学者继续研究。

结 语

综上所述,江南丝竹《三六》的标题来源,大致有两种说法,一是“‘三落’谐音”说,二是“三十六板”说。这两种说法哪种对,乐界至今未形成统一的意见。本文以弹词、摊簧音乐为基础,采用一些横向联系的思维方法,亦提出“‘三落’谐音”说,但与“原名《梅花三弄》,因乐曲第三段标题为‘三叠落梅’,故又称《三落》”说法不尽相同。大致为:“三六”中的“三”表示多数和多次,“六”是江南吴语‘落’的谐音。“三六”两字,即“多次落板”的简写。“落板”是“落调”的衍变。其结构分“起(腔)、平(板)、落(板)”三部分,“起腔”为散板,2-3小节,音域较高,由la(高)re(高)do三音组成;“平板”为四二拍子,共10段,类似摊簧中的“下上”句结构,下句唱落re音,过门落mi音,上句唱落sol音,过门落la音。主要为两个曲调,一个是“平板”,以do re mi sol la五声音阶为主,一个是“弦索”,以sol la si re mi五声音阶为主;“落板”多记为四三拍子,强弱关系呈“强、弱、强”形态。8-9小节,其中7-8小节落mi音,煞尾在角音,是一首很有特色的江南丝竹乐曲。

参考文献:

[1]袁静芳.民族器乐[M].北京:人民音乐出版社,1987:292.

[2]伍国栋.《三六》与《三六》“家族”[J].中国音乐学,2006(4).

[3]蒋希均.书会悟道录(上卷)[M].香港:艺术与人文科学出版社,2015:265.

[4]罗萍.绍兴戏曲史[M].北京:中华书局,2004:213.

[5]洛地.中国戏曲音乐集成·浙江卷(上)[M].北京:中国ISBN中心,2001:404.

[6]沈凤泉.沈凤泉江南丝竹音乐艺术[M].上海:上海音乐出版社,2015:45.

[7]李民雄.传统民族器乐乐曲欣赏[M].北京:人民音乐出版社,1983:134.