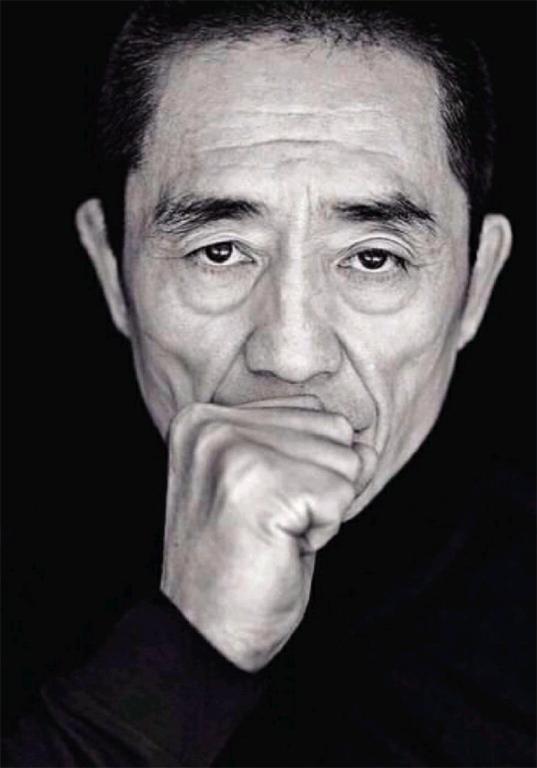

孤独者张艺谋

叶弥衫

他跟人们之间有一道看不见的墙,成因是敬也罢,嫌也罢,都是公众人物的代价。一定意义上,作为一个功成名就的导演,张艺谋至今保持高产、保持“干活儿”的热衷,是因为,这让他不孤独。

张艺谋身上很多特点,都很难在现代科学体系中找到答案。他今年67岁,还是一头不符合自然規律的黑发。一天只吃一到两顿饭,睡四或五个小时,能量条却强悍到了反人类的地步。普通人的脸大多不对称,然而他大到骨骼五官,小到眼袋皱纹,两边脸几乎都能做到对应平衡,相映成趣,法令纹几乎延伸到下巴,箍出一组完整的括号——在封建迷信里倒是有说法的:法令深长过口,属吉。但是,过深、过长的话,“为人固执、自我、孤独”。

招黑体质

最难解释的,当属他的招黑体质。从他以导演身份出现在中国影坛,张艺谋就像一块磁石一样,成功吸引了各种阵营、各个角度的批评。上世纪80年代主要是“向西方贩卖中国的愚昧和落后”,90年代后期则是“粉饰现实”、“为政府做宣传”,2000年以来,他被看作先人一步地臣服于市场,更敏锐一点的,那时候就发现了他“商业大片背后的政治意图”。

对于学术界,张艺谋像一个不可多得的木人桩,从后殖民到后现代,从表现主义到女性主义,各种理论新招都可以用他练手。延伸到舆论,批评张艺谋就像语文教育的总结中心思想一样,生产出了一套完整而抽象的表述和语汇,比如迷恋权力、追逐名利、形式空洞、价值混乱……从作品阐释到为人,生生不息,循环不止。在嫌弃张艺谋这样的关键问题上,整个中国的文化人士,阶层不论上下,阵营无分左右,前嫌冰释,空前一致——一个人要具备怎样的磁场才能解锁上述成就,这大概也是一个无解之谜。

有趣的是,他身上确实出现过谜之遭遇。张艺谋的两任文学顾问,王斌与周晓枫,都写过他1985年拍摄《大阅兵》期间的UFO事件。当时在场共有七人,旁人都是手里搬着器材,眼里看着飞碟,嘴上议论纷纷,唯张艺谋杵在原地,出现了暂时失去记忆的“灵魂出窍”。王斌的描述里,张艺谋恢复意识的时候一车器材都已经卸完了;在周晓枫的笔下,他回神之后还来得及搬一两趟东西,看到飞碟的光束向内收敛,且能理智判断“不是飞走,而是渐渐隐没”。飞碟消失之后,原地出现了一朵“核爆炸”似的蘑菇云,还是粉红色的。

他没有记忆的几分钟里经历了什么,目前还没有一个地球人知晓。周晓枫调侃张艺谋“几近病态”的工作态度和能量,可能就是那时被外星人扫描了大脑。按照这个逻辑,他开挂似的招黑体质,莫非是扫描之后,顺手被附赠了一颗神秘芯片?

但在张艺谋那里,哪有那么多玄而虚之。“这就是性格决定的。”他干脆地说。

“干活儿的”和“谈活儿的”

他把人分成两类:“干活儿的”和“谈活儿的”。“你到剧组一看就明白了,穿工装的就是干活儿的,我早期就是这样,穿个土黄色的背心,身上各种兜,像民工。穿成西装革履的,就是谈活儿的。”

早年间,他“干活儿”的样子通过各种照片深入人心:夏天大汗衫,冬天军大衣。有一张他和《摇啊摇,摇到外婆桥》的演员合影,所有人西装笔挺、旗袍袅娜,唯有导演笑呵呵穿着军大衣半蹲在地上,双手拢在袖子里“农民揣”。

巩俐曾回忆有一年两人在广州火车站,她去见个朋友,让张艺谋原地看着东西,回来发现位置被一群民工占领,张艺谋却不见了。找了一圈,才发现他就在民工中间谈笑风生,“混为一体,难分彼此”。

出席重大场合也是类似形象。1988年他站在金熊奖领奖台上,深灰西装、浅蓝衬衣、鲜红领带,笑得合不拢嘴。1993年法国使馆给他颁发骑士勋章,他粉T恤、白裤子,又套了件灰西装。《张艺谋的作业》作者方希感觉,“像去相亲的乡村青年。”

“早期我是很不讲究的,品味也不高。其实到现在我都不会打领带。”他说。

但他如今看起来更像一个颇有身份的“谈活儿的”。他出席各种电影节和社会活动,以他现在的知名度,都不用开口,露个面甚至具个名就已是开题。从奥运会开幕式到G20开幕式,张艺谋这三个字一定程度上已经可以代表国家形象。在越来越多的场合,我们都能见到他一身中山装的模样。侯孝贤曾在采访时颇为“友尽”地说:“我在东京看到他时,感觉他就像一个政治局的常委。”

那次侯孝贤很不客气地说:“我感觉他没有甘于做一个农民。所以他会一次次地看形势调整自己的位置,其实看他调到什么位置你就知道他在想什么。”

大多数不喜欢张艺谋的人都持类似评论——逻辑大体是:一个好端端的、“土生土长”的、具有深度和批判性的第五代导演,先去投诚市场,又去趋近体制,将一身才华全去零沽了现实利好,从此再拍不出合格的电影——用贾宝玉的话说,“禄蠹”。

他的形象变化成为这种自由心证中重要的论据。虽然,他其实并不是农民。“我就插了三年队,但被说了一辈子农民,这也挺好,农民也不是一个贬义词。”他说。

《长城》剧照

实用主义

在人生的前三十年里,他全力以赴地把自己训练成一个能干活儿的人,而后,他全力以赴地干活,以证明自己的有用。摇着扇子谈笑间樯橹灰飞烟灭的轻松,从来不属于他,大多数情况下,他都是带着那张严肃到苦闷的脸,在第一线身体力行地干活儿。

他其实并非天然属于“干活儿”阵营。他出生在知识分子家庭,母亲是医学教授,父亲兄弟仨都是黄埔军校生,再往上,他的爷爷是临潼大户,祖屋比乔家大院“只大不小”。

那有什么用。从小他就背负家庭成分的压力,成绩再好也没法入团,更不用指望上大学。他的父亲曾提出离婚,以减少“历史反革命加现行反革命”身份对这个家庭产生的持续影响,张艺谋在被窝里装睡偷听,默默流泪。

父母没有离婚,但母亲叮嘱过张艺谋:“你和其他同学不一样,全靠你自己努力了。”

他努力“有用”,也确实因此改变了命运:一个黑五类在下乡时通过给老乡画毛主席像,迅速刷上了友好度;会打篮球让他突破出身,特招进了国棉八厂;而摄影技术又让他在工厂从车间辅助工被借调到工会做宣传工作,后来更是因此破格上了北京电影学院;而从大三开始自学导演,是张艺谋成为今天我们所熟知的张艺谋的原因。

这还是取得現实成效的,更多努力未必直通“有用”,但那种“从不虚度光阴”、“正在变得有用”的感觉,一样能给他激励。在棉纺厂当辅助工的时候,他负责清理工厂地下的吸尘装置,戴三层口罩下去,出来之后只有眼白是白的。两次清理之间可以有一段休息时间,别的工人抽烟、聊天,张艺谋背诗词。“我不知道这有什么用。”他曾解释,“我就想,多学一点,艺不压身,总是好的吧。”

别人以为他一拿到相机、一出手拍片就技惊四座,他自己知道,那一张照片里,折叠的是之前三年里,他抄了几十万字的摄影书籍。而回顾电影学院那四年,他曾自夸道:“那时候的同学都挺珍惜学习的机会,很勤奋,但我可以不惭愧地说,我至少是最勤奋的之一。”

这样一个实用主义者,把自身都作为“用”的一部分——他那些为了“有用”的努力,并不是出于现实功利考虑,而是代表了他的自我价值实现。就像风雨飘摇中手边就这唯一一把桨,用久了,工具也成了意义本身。

他在人前越沉默,私下越勤奋,落差越大,展示成果就越是一鸣惊人。

妥协与坚持

理解了张艺谋的“干活儿论”和“有用说”,或许才能理解,为什么是他拍了《长城》,以及他为什么拍《长城》。“我相信一般导演会崩溃的。”张艺谋相当直接地说。

这段时间连篇累牍的报道里,有关传奇影业CEO“在长城上打小怪兽”的心血来潮,三个编剧历经七年的创作经历,以及我们借水行船的张艺谋导演带着中国文化走进好莱坞、走向世界的勇敢尝试,已经像话本故事一样传唱。一个戏剧化的细节反复被渲染——初定导演的时候,传奇的老板问:“张艺谋?他导过这么大的片子吗?”制片人罗异答:“有啊,奥运会。”

在官方解释中,相比一部超级大片,奥运会开幕式的筹备时间更久,阵仗更大,调度更复杂——一个导演连这都能顺利完成,拍《长城》自然不成问题。

但也许还有更重要的一个共同点:妥协。

大众观点里,妥协是最不应该与“艺术家”发生关联的一个词,无论之后对接的是什么,都会被看作是牺牲艺术自由来完成某种交换——名、利、人情,或者权力。

张艺谋的不讨人喜欢,一定程度上也有这个原因。作为一个曾经的黑五类,妥协——或者说,认命——是张艺谋的生存之道。他几乎从不采取正面对抗的方式来争取权益。电影学院在他大二时建议这个破格录取的学生结束学习的时候,他写信问家乡的朋友有没有工作机会;毕业被分配去广西,别的同学群情激愤,只有他表示“去就去吧”;至于他一言难尽的、在北京奥运会开幕式筹备过程中所做的妥协,有一部纪录片《张艺谋的2008》,足足用八集的体量作了记录。

“他摸索了一套在中国工作的规律,知道怎么能继续生存下去。”北京奥运会开幕式音乐总监陈其钢评价。

这套规律里包含妥协,但也不止妥协。他做好了回西安工作的准备,但同时也写申请给学校请求继续学习,最后被允许完成四年的学业;分配通知下发前,他争取去潇湘厂未果,到了广西厂,他和同学成立全国第一个青年摄制组,成为同学中第一批直接掌镜的摄影师;就算在彩排前一个月,原来的开幕式方案被上级全面否决,所有人灰心丧气的时候,张艺谋一句怨言也没有,重新开始张罗新的想法,仿佛一个没脾气的泥人——最后,他更新了自己的代表作,有关2008奥运开幕式的豆瓣评分,是张艺谋所有作品中的最高分:9.5分。

“妥协和坚持,边妥协,边坚持。”张艺谋说。

这是他的“干活儿”智慧,两者缺一不可。他从来不是那种放手一搏不管不顾的人,再坏的处境,他先接受下来,再找破局的可能。相比妥协的委屈,一无所有可能才带给他更大的恐慌,不如先占上个初始分,反正可以靠自己,从1一点点经营到100——他的目标和心气始终没有变,这一点,可以有效消解妥协带来的负面情绪。

“妥协是很现实的办法,但他还不甘心,创作要维持不甘心很难。”参与奥运开幕式创意小组的陈丹青评价他。

这么多年,这个中国最著名的导演遇到的几乎只有一种玩法。就像他说的,从业以来,他从来没有得到过一个满意的剧本,“那种改一个星期就能拍的幸福的事,我从来没有遇到过,我觉得以后也不会遇到。”他已经习惯了从一个差强人意的起点出发,东西先拿到手里,再缝缝补补——有时候我们简直要怀疑,这种缝补过程是否也构成他工作乐趣的一部分。剧本不满意,他从拍上一部作品的时候就开始修改,“第一部戏开始就是这样了”。演员不会演戏,那就让他们在镜头里看起来会演戏:一个镜头多拍几遍,总会找到他能用的三秒钟。

但到《长城》,他需要做的妥协又有不同。“每个镜头第一个说了算的不是他。”刘德华看在眼里,“要是我可能都会发脾气,但是他没有。”

中国人或许会对“张艺谋?他导过这么大的片子吗?”这类发问感到莫名其妙,但在传奇、在好莱坞,在任何一部1.5亿美元投资的大片中,这是一个现实的问题。“这一类全球大片,在美国也就是六大能拍,商业压力很大,连续两部要是毁了,公司可能就要破产了。在他们的工业体系里,分类是细致的,流程是固定的,导演队伍也是分着行的。比如我在他们看来就不属于这行的导演,不仅我,李安同志也不属于,或者伊纳里多也不属于这一行。反而可能会选择一些广告出身的导演,年轻,好指挥,也听话,剧本打磨好了,他们把视觉上做得很炫,也挺棒的。”张艺谋说。

所以在《长城》里,虽不年轻的张艺谋也必须遵从“好指挥”、“听话”的标准:每天拍摄后,他得把素材传回美国审看;现场如果修改几句台词,得报告几个主要的负责人通过;甚至在他三十年的导演经验中,第一次被要求补拍,而他也确实执行了。

中国的一线导演在这样一个体系里被拿捏,不憋屈吗?

“有时候会有。”他说,“我说很多导演会崩溃,就是说他的艺术个性、自我表现不能适应(这样的要求),可能就会转而成为(理解为)人跟人的关系,转而成为你对我不尊重,转而成为凭什么我得陪你们这么做,等等等等,就会扭曲。这个流程和我们原来的流程是两个流程,所以有时候会有。”

但,“是你要借水行船,是你要借人家的航道传播我们中国的文化,给全世界年轻人看一个中国故事,你还要人改航道,人家不就走了。”

“没亏过钱”

张艺谋一直以来颇有点自豪的,是“没亏过钱”。“早期的文艺片也没亏过啊。最早期的是计划经济,那个就不说了。计划经济的时候,咱们没有这个话题。自进入这个市场经济之后呢,大小我觉得应该都没有亏过。国内没有收回投资,再加上国外的票房,基本上不会血本无归。”他曾对媒体说。

二张(张艺谋、张伟平)纠纷时,他跟周晓枫聊到自己在新画面枉担虚名,没有实际收入,甚至没得到相应片酬,都是点到即止。周晓枫回忆:“聊了不长时间,张艺谋说不谈这个了。”但对于张伟平在外宣称实际制作费大约在一亿二、三的《金陵十三钗》投资达六亿五,张艺谋耿耿于怀,对周晓枫抱怨:“这算不算欺诈啊?六亿五?张伟平把我弄成了一个挥金如土的烧钱土财主,多招人讨厌啊!”

这可能是张艺谋最为“爱惜羽毛”的地方了:他的正当收入被人吞没,他不争取;他的电影与人生被种种诛心之论,他也不解释;唯独被说成是一个挥金如土的土财主——又不是没有经历过比这严重的污名——他倒受不了了。周晓枫描述,在《金陵十三钗》宣传期,张艺谋反常地都没有配合张伟平的口径,“即使在媒体追问下也不愿确认这个数字。”

不仅没亏过投资人,也没乱花国家的钱。奥运开幕式小组的同事们回忆他:“很有预算概念。包括指导别人怎么做,首先问会不会太贵了,花那么多钱肯定不行,不能超预算。”他自己跟廠家还价,甚至用自己跟厂家担保:体制内需要走漫长的拨款流程,而排练赶着要成品,张艺谋往往会在此时出面协商,熟练地向厂家代表作出承诺、亲切握手、签名并合影留念,像走完全套担保程序。

在这些时候,他像一个忠诚的、有效的,且深以自己的职业操守为傲的代理人。但这样的优点,放在做艺术上是否有同样效果,有待商榷。有媒体曾表示觉得《金陵十三钗》离一个特别好的作品差一口气,他回答:“那口气我非常清楚,就是一个定位,当要求电影挣钱的时候,会差那口气,就是当时一定要求这个电影挣钱。”

这很容易被理解成他一贯的向张伟平的妥协:《满城尽带黄金甲》强塞了周杰伦,《三枪拍案惊奇》启用了小沈阳,《金陵十三钗》补拍了贝尔倪妮的床戏。但二张分手,张艺谋就停止妥协了吗?那又如何解释《长城》中那一长串中国卡司?

“张艺谋跟新画面公司合作过程中,还是受到了不良影响。张伟平跟他绝少讨论艺术上的探索,总是谈哪个演员红,怎么能够增加票房。这在某种程度上,更改了张艺谋的思维方式。张艺谋以前的电影多牛啊……他不看市场的脸色,孤往绝诣,他的电影才能独特、纯粹而有力。后来,张艺谋的考量标准发生了变化,我想起他的妥协,遗憾又心痛。”写于2014年的书里,周晓枫这么解释——连身边的工作人员都这么看他。

但张艺谋真的这么容易妥协的话,似乎很难解释他同时还在不断启用、训练新演员,其中有些甚至没有任何表演经验。更合理的解释是,他对电影类型以及相关市场有明确的考虑与预期。一个有趣的对比是,窦骁回忆在《山楂树之恋》里,他一个镜头演了112遍,已经到了不知道自己在干什么说什么的境地。而《长城》中,景甜介绍自己进组第一场戏,一遍过。

这111遍的差别,显然不是演技水准上的,更大的可能是,导演对文艺片和商业片的考虑标准上的:前者可以反复琢磨到让他满意为止,后者则会根据具体的现实条件,作出一些让步。

就像他和摄影师赵小丁曾在《十面埋伏》拍摄过程中有一次矛盾,赵小丁认为等云层散去、太阳出来再拍效果更好,然而张艺谋要求直接开拍,后来他向赵小丁解释:“我们这是一个商业电影,很多明星的档期就在这几天,如果我们不抓紧拍,可能演员的时间就没有了,这不是你再多花钱多留他几天续约能解决的事。”

张艺谋认为,一个导演能拍出好作品有三个决定因素:碰到好的剧本、碰到好的演员,碰到好的自己。他觉得要做到三好很难。

(周倩荐自腾讯娱乐)