基于因子分析法的区域工业综合竞争力比较研究

——以皖江城市带与苏南区域为例

丁玉龙,黄锶译

(铜陵学院 经济学院,安徽 铜陵244000)

基于因子分析法的区域工业综合竞争力比较研究

——以皖江城市带与苏南区域为例

丁玉龙,黄锶译

(铜陵学院 经济学院,安徽 铜陵244000)

皖江城市带与苏南区域均是相应省份工业经济较发达的地区,随着区域经济一体化发展进程的加快,这两大区域的工业经济都得到了快速发展。本文运用数据比较以及实证方法比较了两大区域的工业竞争力水平。从总体上来看,苏南区域工业综合竞争力要明显强于皖江城市带。皖江城市带可承接苏南以及周边发达地区的产业转移,以进一步优化区域工业结构,加速工业结构升级,提高区域工业综合竞争力和整体经济水平。

皖江城市带;苏南区域;工业综合竞争力

一、皖江城市带与苏南区域的地域界定及区域一体化发展的意义

(一)皖江城市带的地域界定及区域一体化发展的意义

1、皖江城市带的地域界定

2010年1月,国务院明文批复了《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,将安徽省一些地区纳入皖江城市带,并将其作为承接长三角及周边发达地区产业转移的区域。具体地,皖江城市带包括合肥、芜湖、马鞍山、安庆、滁州、池州、铜陵、宣城八市以及六安市的金安区和舒城县。

2、皖江城市带一体化发展的意义

皖江城市带是承接周边发达地区产业转移,促进中部地区快速发展的重要区域,同时该区域还可以作为东西部地区产业转移的桥梁,有助于带动西部产业乃至地区经济发展,对于进一步缩小地区经济差距,促进区域经济协调、共同发展有重要意义[1]。

皖江城市带是泛长三角的重要组成部分,有其极佳的地理区位,同时该区域还具有丰富、廉价的各种资源,比如土地、劳动力资源等,皖江城市带能够为长三角及周边其他发达地区产业和经济发展提供充足和廉价的要素资源,缓解这些发达地区在产业和经济发展过程中面临的要素稀缺问题,有助于进一步壮大发达地区产业和经济发展规模,促进这些地区产业和经济的可持续发展[2]。同时,由于皖江城市带人口众多,地域广阔,在安徽省内的总体经济实力较强,区域消费需求和投资潜力较大,因而皖江城市带一体化发展有助于进一步拉动内需,促进消费和投资,带动周边地区产业和经济的进一步发展[3]。

(二)苏南的地域界定及区域一体化发展的意义

1、苏南的地域界定

苏南区域即江苏省苏南地区,位于长三角中心,具体包括的南京、苏州、无锡、常州、镇江五市,该区域经济基础条件好,区位优越,是江苏省经济最发达的区域。

2、苏南区域一体化发展的意义

苏南经济颇为发达,区域综合竞争力强。国家统计局每年都会根据全国各县域相关统计资料,从各方面对每个县域的综合发展程度予以评价并对其进行排名。从近两年百强县的统计数量来看,2015年江苏省全国百强县共有26个,2016年这一数量为17个。对于苏南地区,2015年该区域全国百强县共有13个,而2016年这一数量为7个,并且上榜各县的经济实力位居前列。从近两年苏南区域宏观经济数据来看,2015年苏南五市GDP高达41 518.73亿元,占江苏省GDP总额高达59.28%;2016年上半年苏南GDP为21 537.97亿元,占江苏省GDP总额的58.59%[4]。

苏南区域作为长三角的核心地带,拥有良好区位优势和较强的经济实力,区域经济基础与投资环境好,科技创新能力强。苏南在经济发展过程中,积极发挥了作为发达城市群的经济辐射作用,促进一部分优质的劳动力、技术等要素资源流向苏中、苏北乃至安徽地区,为这些地区承接产业转移提供了良好的机遇,促进欠发达地区产业转型升级和经济发展。同时,在此过程中,苏南也可以充分利用欠发达地区的一些资源,比如廉价的劳动力、原材料等,降低本地区企业生产成本,继续扩大企业规模和商品市场,进一步提高商品的市场占有率,增加企业利润,促进企业和地区经济的可持续发展[5]。

二、皖江城市带与苏南区域工业发展状况比较

(一)皖江城市带工业发展状况

皖江城市带工业经济较为发达,近年来,国家甚是重视皖江城市带的发展,制定一系列区域经济发展规划与政策。皖江城市带借此政策契机,逐渐完善经济发展软、硬环境,积极承接周边发达地区产业转移,优化工业结构,促进地区工业乃至经济的全面发展[6]。

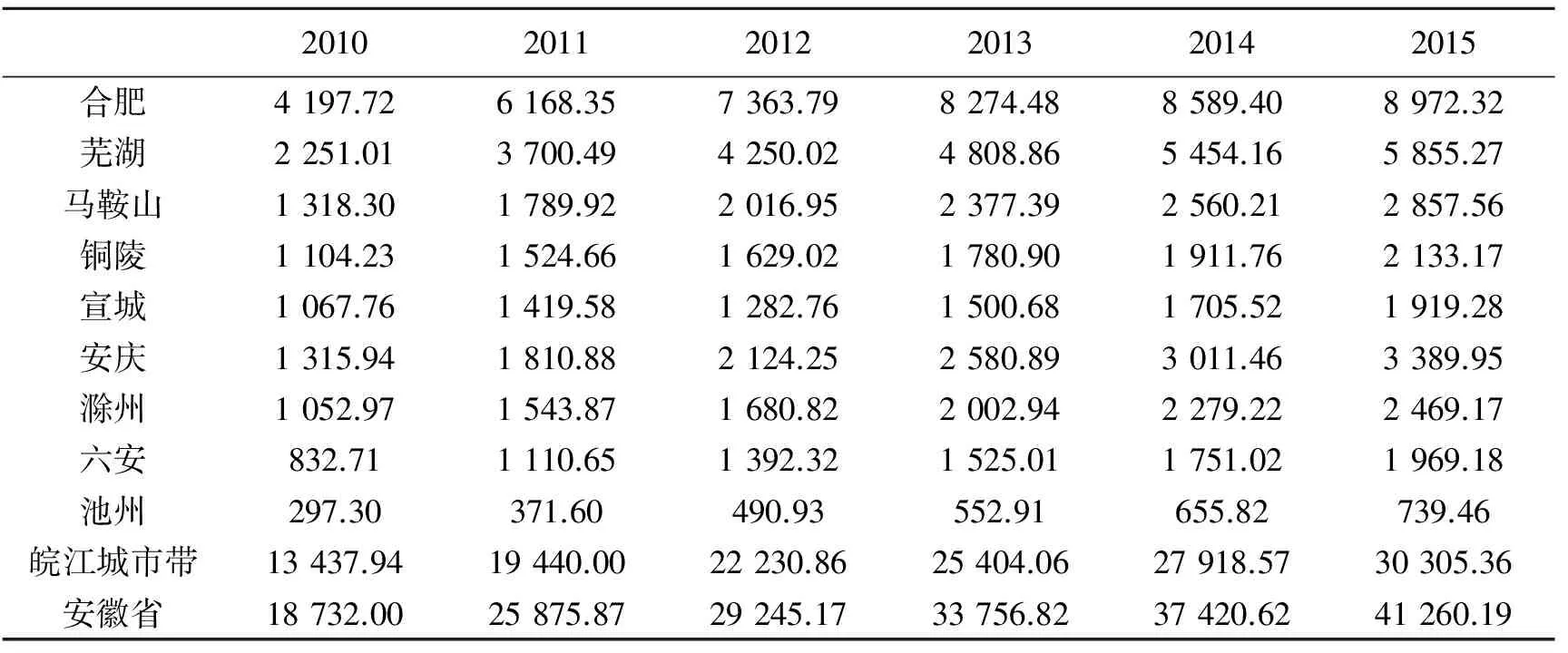

表1 2010~2015年安徽省和皖江城市带及其各市规模以上工业总产值(单位:亿元)

数据来源:2011~2015年《安徽统计年鉴》;安徽统计局网站:http://www.ahtjj.gov.cn/。

表1显示,皖江城市带各地区工业经济发展迅速,特别地,合肥、芜湖、马鞍山和铜陵工业总产值基数较大,其中合肥每年工业总产值在皖江城市带均位居第一,且遥遥领先。2011年至2015年皖江城市带规模以上工业总产值总量的增长率分别为44.67%、14.35%、14.27%、9.90%、8.55%,增速较快;2010年至2015年,该区域工业总产值占全省比重分别高达71.74%、75.13%、76.28%、75.26%、74.61%和73.45%。皖江城市带规模以上工业总产值总量及其占全省工业总产值的比重较大,该区域是安徽工业经济发展的支柱。

表2 2010~2015年安徽省和皖江城市带及其各市规模以上工业总产值增加值(单位:亿元)

数据来源:2011~2015年《安徽统计年鉴》;安徽省统计局网站:http://www.ahtjj.gov.cn/。

由表2可见,2011年至2015年皖江城市带工业总产值增加值增速分别为33.76%、14.35%、13.40%、8.61%和6.93%。2011年,由于国家制定了区域经济一体化发展的政策,鼓励皖江城市带承接长三角地区的产业转移,该区域产业结构得以优化,因此,2011年皖江城市带工业总产值增加值的增速最快,高达33.76%,以后各年工业总产值增加值增速的变动幅度趋于平稳,表明地区工业经济处于稳定发展的态势。2010年至2015年皖江城市带工业总产值增加值占整个安徽省工业总产值增加值的比重较高,分别为66.99%、69.96%、71.20%、71.10%、71.77%和72.72%。

皖江城市带工业总产值及其增加值在安徽省中占比较大,该区域工业发展决定了整个安徽省工业水平,对安徽省总体工业经济发展有重要影响。

(二)苏南区域工业发展状况

苏南是江苏经济最发达的区域,区域各市具有良好的区位优势和经济基础,工业经济实力强、发展速度快。

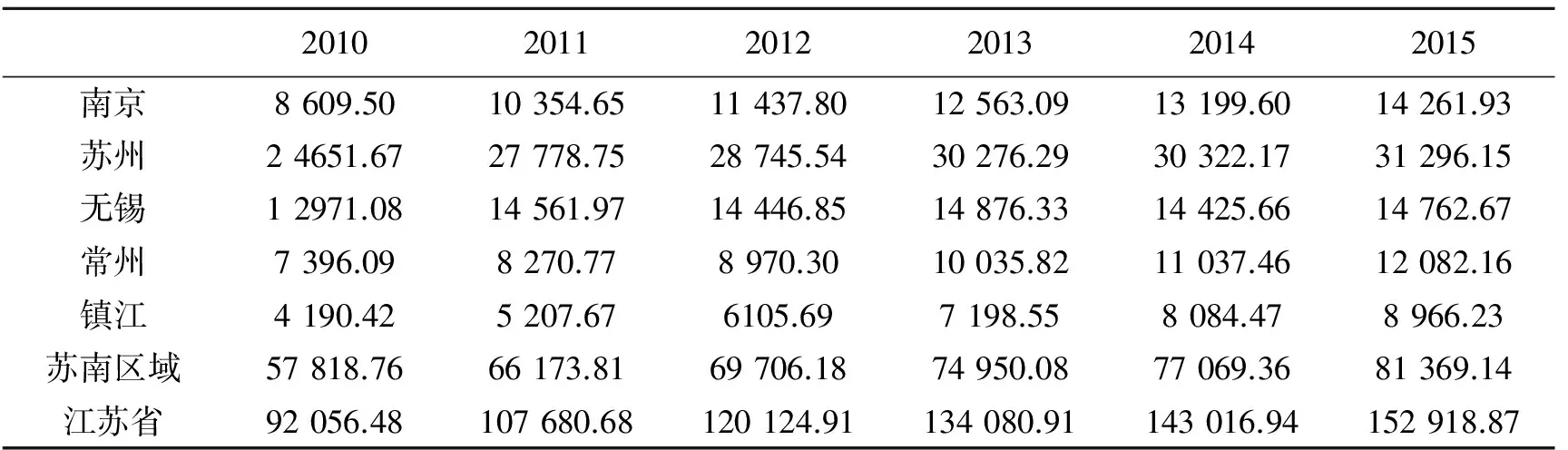

表3 2010~2015年江苏省和苏南及各市工业总产值(单位:亿元)

数据来源:2011~2015年《江苏统计年鉴》;江苏省统计局网站:http://www.jssb.gov.cn/。

表3显示,苏南区域各市工业产值较高,2010年至2015年,苏州工业产值在整个苏南区域中均最高,该市经济基础好,工业经济发达。2011年至2015年,苏南工业总产值的增速分别为14.45%、5.34%、7.52%、2.83%和5.60%,区域工业总产值逐年稳定增加,工业经济发展态势良好。2010年至2015年,苏南工业总产值占全省工业总产值的比重较大,分别高达为62.81%、61.45%、58.03%、55.90%、53.89%和53.21%,表明苏南区域工业经济发达,在全省的影响力颇大,具有较强的工业竞争力。

皖江城市带与苏南区域工业发展的共同之处在于,两区域均是各自省份工业经济较发达地区,均能代表相应省份工业经济实力和竞争力,是两省重点发展的区域。不同之处在于,虽然苏南区域中的城市数量不及皖江城市带多,但近年两区域工业发展现状显示,苏南区域工业经济实力和竞争力强于皖江城市带。

三、皖江城市带与苏南区域工业综合竞争力比较的实证分析

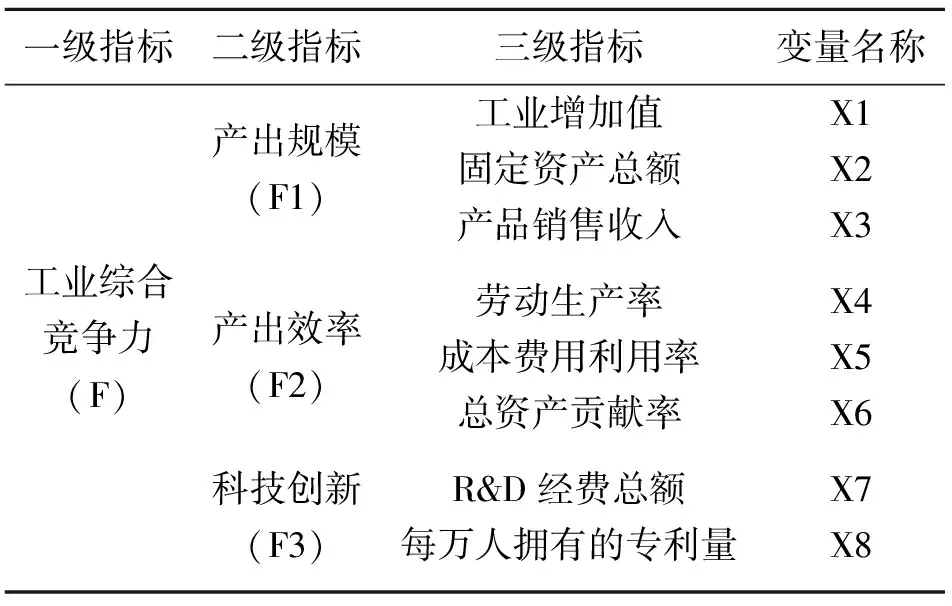

本文采用因子分析法,利用SPSS19.0软件对皖江城市带和苏南区域工业综合竞争力进行实证分析,所选取的各级指标见表4。在表4中,区域工业综合竞争力主要体现在三个方面,即产出规模、产出效率和科技创新水平。我们利用工业增加值、固定资产总额、产品销售收入三个指标来表示产出规模,充分衡量各区域产出情况及规模大小;在产出效率方面,我们使用劳动生产率、成本费用利用率以及总资产贡献率三个指标表示,综合反映了各区域工业企业的产出水平;对于科技创新,通过运用 R&D经费总额和每万人拥有的专利量两个指标表示,衡量了区域总体科技创新水平和能力。

表4 皖江城市带与苏南区域工业综合竞争力指标体系

利用2002~2015年相关指标数据,通过数据的标准化处理及适用性检验和确定主成分因子,得出皖江城市带与苏南区域工业综合竞争力的综合评价得分,F=w1F1+w2F2+w3F3,具体情况见表5。

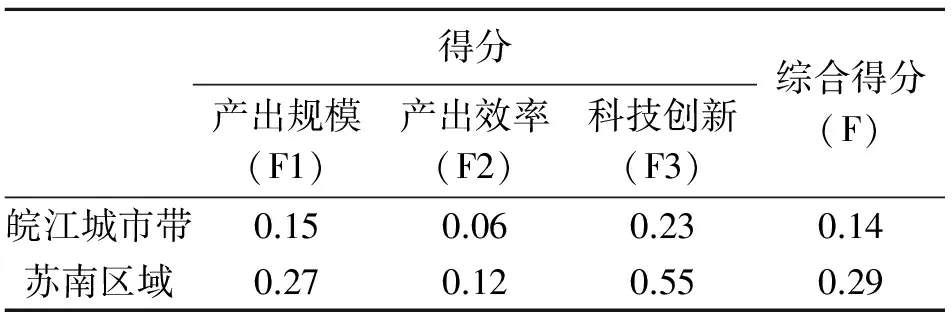

表5 皖江城市带与苏南区域各指标得分及综合得分情况

从各指标得分及综合得分情况来看,皖江城市带各项得分均低于苏南,苏南的产出规模、产出效率以及科技创新能力要强于皖江城市带,因而可以表明苏南比皖江城市带具有更强的工业综合竞争力。

四、结论与政策建议

(一)结论

由实证结果可见,皖江城市带工业在产出规模、产出效率、科技创新及综合竞争力方面均弱于苏南区域。苏南具有良好的经济基础、先进的技术水平、优越的投资环境,区域工业综合竞争力较强。反观皖江城市带,虽然工业产出规模、产出效率以及科技创新能力在省内首屈一指,工业综合竞争力在省内较强,但与苏南区域相比差距明显。苏南区域经济发展早并快于皖江城市带,经过长期逐渐积累,该区域工业经济发展相关配套设施与环境早已成熟,已形成较强的聚集效应。

(二)政策建议

1、充分利用要素资源,发挥资源优势

皖江城市带各地区需充分利用要素资源,发挥要素资源的最大效益,在区域内形成具有比较优势的特色工业产业。以地区资源为基础,通过引进先进技术,注重延伸产业链,以形成具备较强竞争优势的工业产品体系,促进地区工业结构优化,提升区域工业竞争力水平[7]。

2、整合利用科技资源,提升技术水平

皖江城市带可充分利用区域内各地区科技资源,发挥科技资源效益。皖江城市带内有众多知名院校和科研院所,如中国科技大学、合肥工业大学、安徽大学和安徽省社科院等,政府和企业可加强与高等院校和科研院所的合作,鼓励高校和科研院所研发新技术[8]。高校和科研院所可为企业不断提供科技与人才支持,以进一步提升皖江城市带工业企业的生产效率及竞争力。

3、积极发挥区位优势,承接产业转移

皖江城市带面临承接产业转移的良好区位优势,该区域在承接产业转移过程中,需结合当地工业发展需要,有选择性地进行承接,切忌存在盲目性,减少对处于产业链底端的工业、高损耗工业、环境污染严重的工业以及一部分资源密集型工业的承接,积极承接高附加值以及技术密集型工业,提升工业发展效率,优化区域工业内部结构[9]。

4、加强生态文明建设,实现可持续发展

工业发展对区域生态环境影响较大。皖江城市带应以保护生态环境为首要任务,以此为前提,积极发展地区工业经济。政府需建立健全生态补偿机制,不能仅以生产总值衡量地区综合竞争力,而应对其综合发展情况进行考量。在工业发展过程中,皖江城市带需确保生态环境得到维护,让子孙后代能够拥有良好生态环境,促进区域工业经济实现可持续发展[10]。

[1]吴玉鸣.中国区域工业竞争力的因子分析及非均衡差异研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2003(3):113-119.

[2]申俊喜,蒋伏心.工业化中后期产业结构优化升级的路径选择——以我国苏南地区为例[J].江苏社会科学,2006(3):220-226.

[3]顾海兵,余翔.我国区域工业竞争力的测定与评价——我国十大沿海城市工业的广义竞争力实证比较研究[J].学术研究,2007(3):49-56.

[4]程必定.产业转移“区域粘性”与皖江城市带承接产业转移的战略思路[J].华东经济管理,2010(4):24-27.

[5]韩东林,金余泉.皖江城市带大中型工业企业R&D效率研究——兼与上海市比较[J].中国科技论坛,2011(6):74-78.

[6]马敏娜,杨燕,罗胜.我国工业行业综合竞争力影响因素分析[J].市场研究,2013(11):21-26.

[7]陈朴,蔡兵.广东工业竞争力提升研究——基于创新能力视角[J].岭南学刊,2015(1):104-108.

[8]陈清,林峰润.福建省与东部地区其他省市工业竞争力的比较分析[J].发展研究,2015(4):68-72.

[9]杜偲偲.苏南地区产业结构与转型升级路径研究[J].商业经济研究,2015(4):140-141.

[10]殷为华,易朝军.洛阳市工业结构竞争力的实证分析及提升对策[J].中国人口·资源与环境,2016(5):430-434.

Comparative Study on the Regional Industrial Comprehensive Competitiveness Based on Factor Analysis Method— Taking Wanjiang Urban Belt and Southern Region of Jiangsu as Example

DING Yulong,HUANG Siyi

(CollegeofEconomics,TonglingCollege,Tongling244000,China)

Wanjiang urban belt and southern region of Jiangsu Province have more developed industrial economy in each corresponding province. With the accelerated development of regional economic integration, industrial economy of these two regions has developed rapidly. This paper compares the industrial competitiveness of the two regions by data comparison and empirical method. On the whole, the comprehensive competitiveness of industry in southern region of Jiangsu is obviously better than that of Wanjiang urban belt. Wanjiang urban belt can undertake the industrial transfer from southern region of Jiangsu and the surrounding developed areas in order to further optimize the regional industrial structure, accelerate the upgrading of industrial structure and improve the regional’s comprehensive competitiveness of industry and the whole economic level.

Wanjiang urban belt; southern region of Jiangsu; industrial comprehensive competitiveness

2016-12-06

铜陵学院大学生创新创业训练计划项目资助(201610383103)。

丁玉龙(1988-),男,安徽金寨人,硕士研究生,助教,研究方向:区域经济;黄锶译(1997-),女,安徽安庆人,铜陵学院学生。

F127

A

1009-9735(2017)01-0060-04