流动迁移家庭城市融入中的制度排斥与家庭策略

谭诗赞

(武汉大学 政治与公共管理学院, 湖北 武汉 430072)

流动迁移家庭城市融入中的制度排斥与家庭策略

谭诗赞

(武汉大学 政治与公共管理学院, 湖北 武汉 430072)

基于结构-能动二维互动的视角从社会结构和家庭策略两个层面出发,在对广州和长沙两地流动迁移家庭调查数据进行分析的基础上发现:流动迁移家庭城市融入结构包括经济、文化、身份、心理四个维度,其城市融入的总体水平偏低且在经济、文化、心理、身份四个维度上呈现出依次降低的趋势。影响流动迁移家庭城市融入度的因素既有社会结构的因素,也有其自身的能动因素。家庭策略在流动迁移家庭城市融入进程中具有重要作用,但家庭策略依旧会受到结构因素的制约。因此需要构建家庭友好型的公共政策,促进流动迁移家庭的经济资本、人力资本和社会资本的增长,以加快流动迁移家庭的城市融入进程,进而促进新型城镇化的健康发展。

流动迁移家庭; 城市融入; 新型城镇化; 社会结构; 家庭策略

一、流动迁移家庭城市融入问题的提出

2015的《中国流动人口发展报告》表明,目前我国的流动人口数量已达2.53亿。随着工业化和城市化进程的加速,中国的流动人口开始出现从“单枪匹马”的个人式流动趋向一般性乡城移民的迁移时空特点和迁流规律[1]。国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》(以下简称《规划》)提出了“推进以人为核心的新型城镇化”的战略目标,同时也指出了当前我国存在“土地城镇化”快于人口城镇化、大量农业转移人口难以融入城市社会等方面的现实问题。在流动迁移家庭化迁移成为人口流动迁移的主流趋势背景下,促进流动迁移家庭的城市(社会)融入,不仅是推进新型城镇化进程的核心目标,也是新时期我国社会流动人口治理所面临的一个亟待破解的重大课题。

社会融入是一个多维度的概念,涉及到流动迁移人口在流入国家或城市社会的经济生活、文化教育、政治活动、观念认知等多个方面的融入。社会融入主要是指外来人口“融入社会主流群体,与社会主流群体同等地获取经济社会资源,并在社会认知上去差异化的动态过程”[2]。

关于流动人口(移民)社会融入的研究最先起源于西方的芝加哥学派。国外关于人口迁移特别是外来移民社会融入的研究是一个“高度多元化、碎片化”的领域[3]。西方国家对外来人口社会融入问题研究中影响较大的理论模型主要有“同化论”、“多元文化论”、“区隔融合论”。“同化论”实际上是“熔炉论”的翻版,它强调落后国家(地区)的移民为了融入迁入国(地区)必须摒弃起其原有的文化传统,全面接受移入国(地区)的主流文化;“多元论”主张应该保留移民群体的多元文化传统、生活方式和族群认同[4];“区隔融合论”注意到各族裔社会经济背景的差异,认为移民人文资本、流入地政策和居民态度等对融入产生重要影响[5]1-41。西方理论界在研究移民社会融入问题时倾向于将其化约为一个移民群体的亚文化与其移入国家(地区)主流文化之间的文化竞合,其研究范式一直在“同化”与“多元”两级之间上下求索和左右摆荡[6]29。

伴随流动人口迁移模式出现由“个体”到“家庭”的转变,家庭化迁居已经逐渐成为中国人口流动的主要趋势[7],有关流动迁移家庭的城市融入问题逐渐受到更多地关注。相关研究者对住房获得与乡城移民家庭城市融入的关系[8]、乡城移民家庭在城市认同上的区域性差异和阶段性差异[9]、流动迁移家庭化迁居的概念、类型、特征及成因[10]、流动迁移家庭的迁移序列及其政策含义[11]进行了一系列实证和理论探讨。这些研究打破了过往基于流动者“个体”的固化分析模式,立足于流动迁移人口的“家庭本位”,敏锐地捕捉了中国人口流动迁移趋势从个体式流动向家庭化移居的转变并在此基础上对流动迁移家庭城市融入的问题进行了不断的理论探讨。

但目前学界对流动人口社会融入的相关研究中,以流动迁移家庭作为分析单位的研究依旧匮乏,多数研究还是以个体作为分析单位,研究的是个体融入及其影响因素;同时在考察城市融入的影响因素时,多数研究仅关注到社会结构性因素,而较少涉及流动迁移家庭内部的决策互动、日常生活策略等主体能动性因素[6]30。这种过度强调结构的决定论或是另外一种过度强调行动的意志论都不利于对中国社会转型的研究。为了克服决定论和意志论所形成社会结构与主体行动之间的二元对立,吉登斯提出了自己的“结构二重性”理论,吉登斯认为社会结构离不开人类能动行为的形塑,因而它受制于主体的能动建构行为;另一方面,作为个体或群体的人的能动行为又会受制于被他们建构起来的社会结构[12]。在他看来,结构是“作为社会系统的特性组织起来的规则与资源,或一系列转换关系”[12]23。吉登斯既反对社会结构决定论,也反对行动者的意志决定论,他试图综合二者,更加突出社会结构与个体能动行为之间的互动,强调人在强大的社会结构面前不是“被动的反应”,而是“能积极地”与社会结构之间进行互动[13]。吉登斯的结构二重性理论强调能动与结构之间存在着相互依持、互为辩证的关系,这种关系反映在处于时空之中的社会实践中。吉登斯的结构二重性理论实际上更能反映中国流动人口城市融入的实际情况,也更具有启发性:流动人口从农村到城市的流动迁移不能只片面强调各种制度性安排或结构性因素的作用,也不能只是单纯理解为农民出于追求效益最大化的“经济人理性”而选择携家带口地向城市流动和迁移,相反应该将流动人口从个体式流动到家庭化迁移的变迁过程视为结构制约性和主体能动性有机结合的二重性过程,也即是说,不仅要关注影响流动迁移家庭城市融入的制度和社会环境因素,同时也要考察流动迁移家庭成员之间的互动策略、家庭行动等微观因素[6]15、31。

基于吉登斯的结构二重性理论的启示,本文拟采用结构—能动的双维视角来探析流动迁移家庭城市融入的策略、现状及成因。在“结构”方面主要是指城市住房制度、教育制度、社会保障制度等正式制度因素和流动迁移家庭的社会资本等非正式制度因素。而在“能动”方面主要指流动迁移家庭在面临城市新的外部环境时如何应对的“家庭策略”。基于对广州和长沙两地家庭式迁移的已婚流动人口的实证调查,本文试图回答:流动迁移家庭城市融入的现状和特点是什么?影响其家庭总的城市融入感的成因有哪些?流动迁移家庭在城市融入中会选择哪些家庭策略以及如何更有效地促进流动迁移家庭的城市融入?

二、基本概念与样本数据

当前随着流动人口滞留城市时间的增长及“家庭化”迁移主流趋势的不断蔓延,流动人口就和移民具有了某种相似性,同样具有社会融入的问题。但流动人口在概念上并不能等同于农民工,“流动人口”的内涵比“农民工”丰富,它还包含非农业户籍人口在城市之间的流动,但其主体还是乡城之间流动的“农民工”或“农业转移人口”。因此本文所指的“流动人口”主要是指在流入现居城市打工多年仍然处于暂时迁移状态、没有获得所在城市户籍的人口。而“流动迁移家庭”实际上是流动人口和家人(部分家人)共同生活在城市,或在流动过程中组成家庭,或由单个流动转变为部分家庭成员流动甚至整个家庭的流动,其中以夫妻户或夫妻携带子女的核心家庭为主,也包含了少量的主干家庭即夫妻携带子女和老人的类型[6]7。“城市融入”是“城市社会融入”的简称,主要是指流动迁移家庭成员“进入城市居住、适应城市生活并逐步形成城市归属感和城市居民身份认同的行动过程及状态”[6]46。本文将流动迁移家庭的“城市融入”内涵分为经济、文化、身份和心理四个融入维度。

本文的研究源自2012年间在广州市、长沙市两地问卷调查和深度访谈所获取的数据和资料。通过随机抽样调查法向家庭迁移型的流动人口发放结构性问卷,其中在长沙市发放200份问卷,在广州市发放了180份问卷,最后收回有效问卷322份。其中长沙市193份、广州市129份。样本的基本情况见表1:

表1 广州、长沙两地样本的基本变量描述性分析(N=322)

三、流动迁移家庭城市融入的现状及其归因

《规划》指出,由于受城乡分割的户籍制度与属地管理的影响,被统计为城镇人口的2.34亿农民工及其随迁家属,在基本公共服务方面依旧滞后于城市户籍居民,由此在城镇内部形成新的二元矛盾。那么流动迁移家庭城市融入的现实处境究竟如何?基于对已有相关研究的借鉴,在问卷设计中通过从经济、文化、身份、心理四个维度来探测流动迁移家庭城市融入的基本状况。在候选的指标中经过相关关系的矩阵分析后,剔除了一些不适合的因子,然后运用探索性因子分析的方法来界定流动迁移家庭城市融入的结构。借由主成分分析的萃取法和加入恺撒常态化的方差最大旋转的旋转法,呈现四个特征值大于1的主要成分,分别用F1、F2、F3、F4来表示(参见表2)。从中可以发现,所有指标的共同度(p>0.5)、新因子累计方差贡献率(61.602%)、KMO检验值(0.786)、巴特利球体经验值(980.897)和p值(p<0.001),可以显见这些指标适合进行因子分析。通过对13项指标负荷值的高低对应情况,然后将F1、F2、F3、F4分别命名为“文化融入”、“心理融入”、“经济融入”、“身份融入”。

表2 新因子命名

注:萃取法:主成分分析法; 旋转法: 加入恺撒常态化的方差最大旋转。

(一)流动迁移家庭城市融入的现状

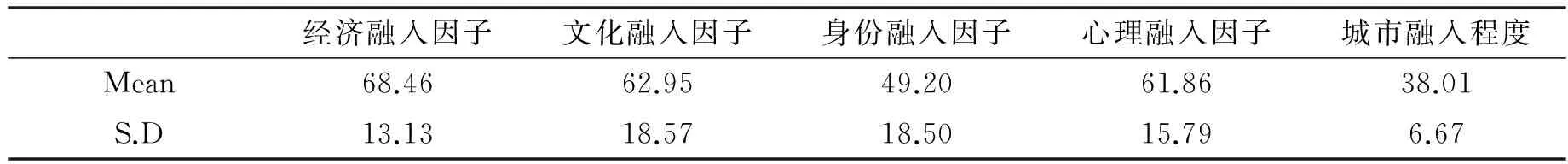

流动迁移家庭的城市融入程度分值则以4项新因子的方差贡献率为权数,按100的标准分转换为1—100之间的数值,4项新因子也作了同样的转换,其结果可参见表3。

表3 流动迁移家庭城市融入的状况

从表3中可以发现,广州和长沙两地流动迁移家庭城市融入的总体水平偏低(Mean=38.01),但是其离散性较小(S.D=6.67),其经济融入程度、文化融入程度、心理融入程度、身份融入程度依次降低,其中经济融入因子、文化融入因子、心理融入因子得分都超过60分,而身份融入因子得分相对较低。这一结果表明,流动迁移家庭在经济、文化、心理方面融入速度比较快,而身份融入的步伐比较缓慢,说明该类型流动人口城市融入在四个维度上有着时间顺序的不同,是一个渐进的过程,存在时序性的特点。流动迁移家庭的本地身份认同度比较低,在身份融入上比较困难。同时也可以发现其身份融入因子和文化融入因子的差异性相对较大,心理融入因子次之,经济融入因子的差异性最小,这种差异性也反映了流动迁移家庭群体之间的内部社会分化。由于流动人口在初始资源、积累资源的能力、灵活应对制度和规则的能力以及进城目的和未来打算上存在差异性[14],这就导致了不同流动迁移家庭城市融入的进度和现实程度,以及未来的融入前景上都是存在差异的。

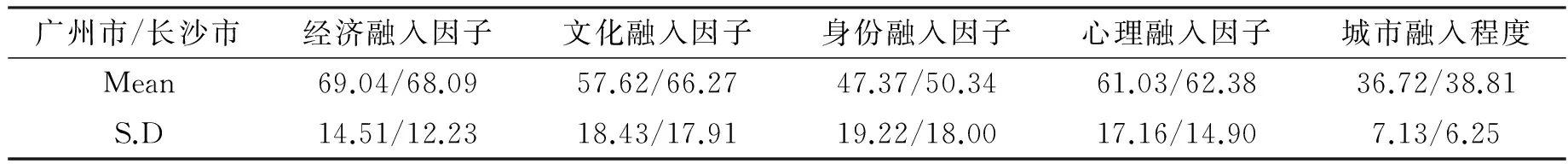

从广州和长沙收集的数据资料经过统计分析,两地流动迁移家庭的整体城市融入程度以及在4个因子上的融入程度转换为1—100之间的分值结果分布如表4所示:

表4 两地流动迁移家庭城市融入情况的比较

从上表可以发现,两地流动迁移家庭城市融入的总体水平都偏低,但其二者的离散性都较小,长沙的流动迁移家庭在城市融入上相对较快,且差异性也较小。两地的流动迁移家庭在四个因子上的均值高低排位顺序上有所不同,广州的排序是:经济融入、心理融入、文化融入、身份融入;长沙的排序是:经济融入、文化融入、心理融入、身份融入。两地在经济融入因子上均值相差很小并且在四个维度中得分最高,这说明两地流动迁移家庭经济融入程度差不多并且在经济上融入较快;在文化融入因子得分上,广州比长沙低不少,说明广州的流动迁移家庭在文化融入上比长沙的同类型流动人口要慢,这可能与两地的地域文化有很强的关系,相对而言,广州地区的文化壁垒让外来流动人口比较难以突破;两地在身份融入因子上得分都比较低,这说明两地流动迁移家庭总体上身份融入比较慢,而其中长沙相比广州而言,该类型的流动人口身份融入进程要快;从心理融入因子来看,长沙的流动迁移家庭在心理融入层面要略快于广州,同时广州的流动迁移家庭在心理融入因子上的差异性要大于长沙的流动迁移家庭,说明广州流动迁移家庭内部的阶层分化较大。

(二)流动迁移家庭城市融入中的制度排斥

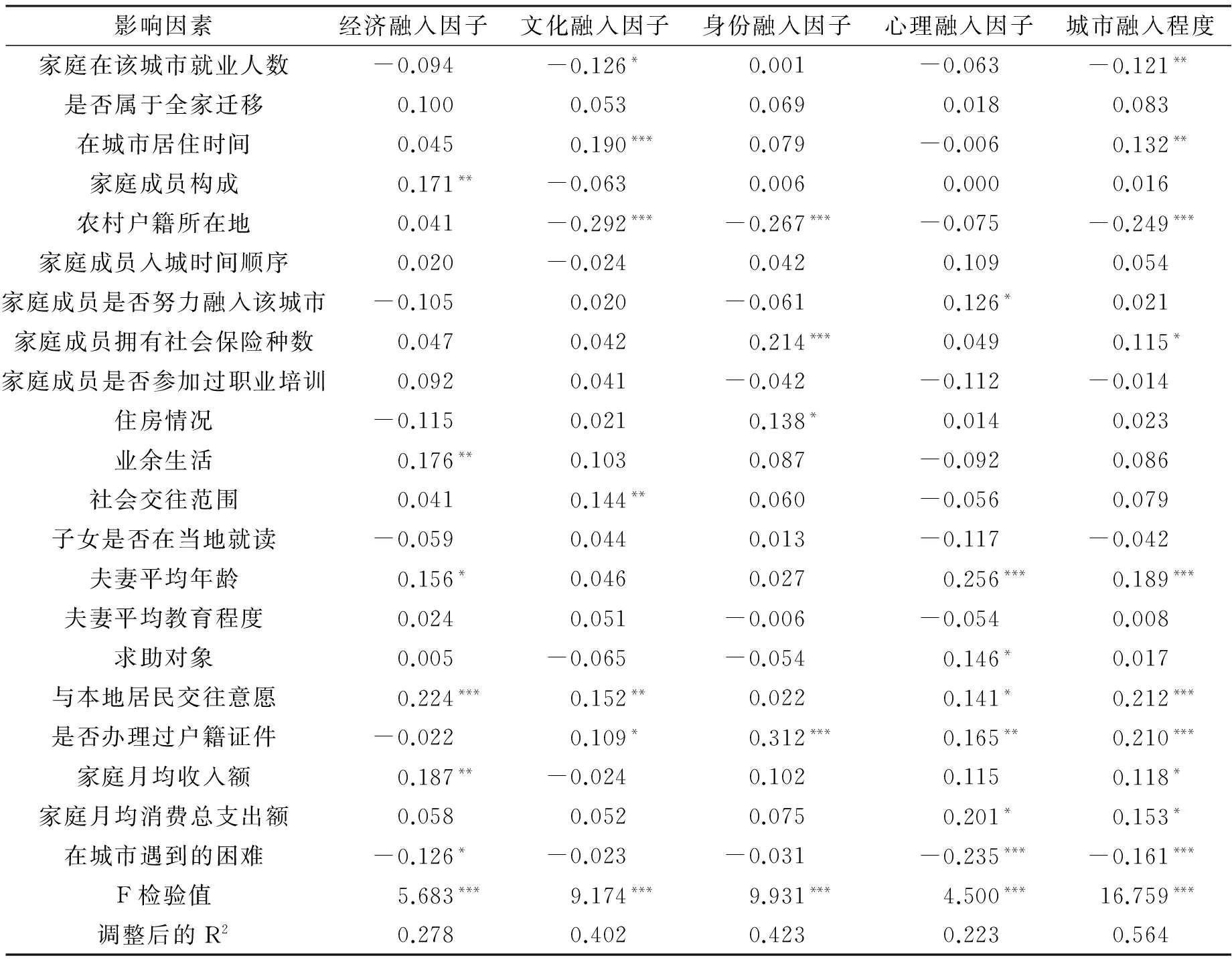

从影响流动迁移家庭城市融入各维度得分的主要因素的相关系数表(见表5)来看,根据相关系数和其统计水平的检验,可以发现:

1.影响“经济融入因子”的主要因素包括:家庭成员构成、业余生活、与本地居民交往意愿、家庭月平均收入额。其中“与本地居民交往意愿”的显著性概率p<0.001,这说明两地流动迁移家庭与本地居民交往意愿越强烈,其家庭整体的经济融入就相对较高。

2.影响“文化融入因子”的主要因素包括:城市居住时间、原籍所在地、社会交往范围、与本地居民交往意愿。其中“居城时间”、“原籍所在地”的p<0.001,而且此二者与经济融入分别呈正相关和负相关,说明流动迁移家庭在城市居住时间越长、原籍所在地离所在城市越近,其家庭整体的文化融入程度相对较高。

3.影响“身份融入因子”的主要因素包括:原籍所在地、社会保障情况、是否办理过户籍证明。从中可以看出,原籍所在地离所在城市越近、拥有社会保险种数越多以及办理了户籍证明的流动迁移家庭,其家庭整体的身份融入程度相对较高。

4.影响“心理融入因子”的主要因素包括:夫妻平均年龄、是否办理过户籍证明、在城市遇到的困难。其中“在城市遇到的困难”与流动迁移家庭城市融入呈现负相关,说明困难越少,其心理融入程度越高,夫妻平均年龄较大的流动迁移家庭和办理过户籍证明的流动迁移家庭整体的心理融入程度相对较高。

从表5中可以显见,自变量对总的城市融入度的解释力达到了显著水平(R2=0.564,p<0.001)。在四个具体的维度上,自变量对心理融入的解释力最小(R2=0.223,p<0.001),而对身份融入的解释力最大(R2=0.423,p<0.001)。一些因素对流动迁移家庭城市融入的某个维度有显著的影响,但对另一些维度可能没有明显的影响。例如居住时间显然影响着流动迁移家庭成员的文化融入,但对经济融入、身份融入、心理融入的影响并不明显。另一些因素则对城市融入的多个方面都有显著影响,例如与本地居民交往意愿影响着流动迁移家庭成员的经济融入、文化融入以及心理融入;是否办理户籍证件影响着流动迁移家庭成员的文化融入、身份融入和心理融入。需要重视这样的关键性因素,因为它们对流动迁移家庭的城市融入显得如此重要。多个因素和流动迁移家庭成员的城市融入的不同方面存在强度不同,以及方向性不同的影响,说明推进流动迁移家庭的城市融入是一个具有系统性和复杂性的过程。

表5 影响流动迁移家庭城市融入的不同维度的主要因素

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

而从总体上影响“城市融入程度”的因素来看:原籍所在地、夫妻平均年龄、与本地居民交往意愿、是否办理过户籍证件、在城市遇到的困难这些因素的显著性概率p<0.001,说明其具有高度的统计意义,社会保险购买情况也对流动迁移家庭的城市融入产生影响(p<0.05),而其中原籍所在地、在城市遇到的困难与城市融入呈现负相关,说明原籍离所在城市越近,在城市中遇到的困难较少的流动迁移家庭整体的城市融入度相对较高。而夫妻平均年龄、与本地居民交往意愿强度、办理过户籍证明则与流动迁移家庭成员的城市融入呈现正相关,而且在城市居住时间也对其城市融入有着明显的影响(p<0.01)。这说明除了户籍制度、社会保障制度、社会网络构成的社会资本等宏观或中观的社会结构性因素会制约流动迁移家庭的城市融入程度,流动迁移家庭中夫妻入城时间、夫妻平均年龄、家庭成员的主动交往意愿等微观的家庭能动性因素也会显著的影响流动迁移家庭的城市融入度。

四、流动迁移家庭城市融入进程中的家庭策略

“家庭策略(family strategy)”的概念近年来备受社会学和人类学的关注,家庭策略实际在流动迁移人口的个体选择中具有重要的影响,人口迁移是家庭而非个人追求效益最大化的理性选择。[15]流动人口个体在适应城市社会过程中通常有两种行动策略:一是积极利用和积累各种个人资源,比如经济资本、人力资本、社会资本;二是灵活应对城市社会的制度规则:创造与变通、生存抗争、逃避、无诉求[14]。流动人口难以顺利实现市民化的最大阻碍在于流动人口的资本要素禀赋不足或曰资本占有程度不高[16]。在本文,“家庭策略”主要是指流动迁移家庭成员在城市融入过程中围绕提升自身各类资本和家庭城市团聚所采取的制度化和非制度化的途径、方式和手段。广州和长沙两地流动迁移家庭在融入城市的过程中通常会有如下策略选择:

1.在经济资本方面,绝大多数流动迁移家庭都特别注重改善自身的收入和积累家庭财产。经济资本主要是指流动迁移家庭的总收入和固定资产的拥有状况。流动迁移家庭中的已婚夫妻选择退出农村、进入城市的主要动力是提升收入、改善物质生活条件等经济原因,80%左右的家庭在考虑夫妻一同外出时首先考虑到的是经济原因。70%的流动迁移家庭表示在携带家人生活在城市的前提下,在城市遇到的最大困难是经济负担重,所以他们认为努力提高经济收入才是立足城市的基础。75%以上的受访者认为自己家庭总收入属于一般稳定或比较稳定,还有5%的受访者认为自己的家庭总收入很稳定。对于“家庭的经济状况改善程度”这一问题,有四分之一的家庭回答改善很少或几乎没什么变化,另外有约四分之三的家庭回答家庭经济状况有了一定程度的提高,还有6.2%的家庭的经济状况改善程度非常大。可见,正是注重经济资本的提升,才为他们向城市的家庭化迁移打下基础。

2.在人力资本方面,流动迁移家庭的人力资本提升路径呈现出代际间的区分:作为家庭主要劳动力的已婚流动人口主要通过非正式的业余途径提升自身的人力资本,而对于未成年的子女而言,则会通过正式的教育培训途径来获取知识和技能。人力资本一般是指流动人口通过教育、培训、实践等过程所获得的可以改善自身生存和发展的知识和技能。大部分流动迁移家庭中的夫妻意识到人力资本高低与家庭城市融入质量高低的正相关性,有95%的流动迁移家庭户主表示自己希望通过努力去更好地融入所在城市的生活。有88%的流动人口会主动模仿和学习当地的方言,甚至能够完全掌握。但他们往往侧重于通过非正式的途径来获取新知识、信息、技能和能力,而很少选择通过教育、培训来提升自身的人力资本。而流动迁移家庭中随迁子女的人力资本积累主要是通过正式的途径如教育、培训来提升子女的知识、信息和能力,在受访的对象中,有许多已婚的流动迁移人口表示,虽然将子女带入城市会增加自己家庭的经济负担,但是城市先进的教育值得自己为子女今后更好地发展进行“投资”。因而,流动迁移家庭在人力资本提升策略上存在着一种“代际分野”:即作为劳动力的已婚夫妻在人力资本提升策略上选择的是非正式的“传、帮、带”等具有较强实践性质的方式;而流动迁移家庭中的随迁子女在人力资本提升方面往往会选择正式的教育和培训途径。

3.在社会资本方面,流动迁移家庭依旧大量依赖血缘、乡缘和业缘这三种方式形成的“同心圆”模式来构建自身的社会资本。社会资本主要包括三种:一种是基于私人交往所形成的私人型社会资本;第二种是基于参与各种社会组织所形成的组织型社会资本;第三种则是政府通过法律规范制定和公共政策设计所赋予和扩充的制度性社会资本。但现实中,流动人口主要依赖于第一种也即私人型社会资本,而且呈现出一种类似于费孝通所说“差序格局”似的“同心圆”模式[17]:从他们遇到困难所求助的对象可以显见这一点,求助最多的是自己亲戚(54%),接下来是老乡(36.2%)、同事或领导(34.2%),向政府(18.8%)、邻居(15%)求助的比例则较少,而向其他人求助的比重最少(8%)。他们在求职过程中常用的途径选择也可以反映这一点:利用熟人关系(44.6%)、自己创业(43.1%)、自己主动应聘(43.1%)。这说明流动迁移家庭在社会关系网络中,是以血缘关系为最核心,向地缘关系、业缘关系扩展的同心圆模式。流动迁移家庭愿意选择与城市市民在“一起工作”、“聊天”、“做邻居”、“做亲密朋友”、“做亲戚或通婚”和“共同参与社区管理”的比例分别为54%、55.9%、50.9%、25.8%、9.1%、15.2%。在前三项属于较低层次的交往意愿选项比例均过半,而后几项属于较深层次的交往意愿选项比例均偏低。这说明流动人口与市民二者之间在心理、文化、身份和经济等层面还存在着较大的差异。调查实际表明了流动迁移家庭在社会交往网络上的非本地化,在遇到特定困难时,流动迁移家庭依旧会向传统的乡土网络来寻求帮助。

此外,流动人口在家庭迁移序列中通常会采用从少到多、先夫妻后子女的城市团聚模式。从时间顺序上来看:夫妻中一个人先到城市的家庭占38.3%,夫妻两个人同时到城市的家庭占34.5%,夫妻和孩子同时到城市的家庭占23.3%,其它模式占3.8%。多数流动迁移家庭在城市中并不是完整的。85%的农民工家庭在城市中没有属于自己的房子,而且60%的农民工家庭表示不会或没考虑过买房,而住房获得对流动迁移家庭立足城市、实现城市融入具有至关重要的象征价值和实用价值[8]。所以,尽管流动迁移家庭在城市融入过程中通过“家庭策略”的能动性发挥为其家庭城市融入提供了可靠的路径,但流动迁移家庭的“家庭策略”实际上受到以户籍制度及其衍生制度为核心的城乡二元体制的制约,换言之,社会结构作为笼罩个体的外在环境对作为个体能动行为的家庭策略的约束和限制是不可置疑的[6]33-34。这使得现实中流动迁移家庭的城市融入度依旧处于较低的状态。

五、加快流动迁移家庭城市融入进程的政策建议

“如何保证和促进流动人口尤其是流动迁移家庭在流入地的生存发展”[11]是我国新型城镇化建设中所面临的一个重大问题。流动迁移家庭的城市融入具有时序性、差异性的特点,这种城市融入的现状受到家庭自身的因素、地域文化因素、制度因素、社会资本等综合因素的影响。其社会融入过程的时序渐进性、差异性也正是政策制定者出台引导对策的根据。无论是《规划》对推进以人为核心的新型城镇化道路的政策规划,还是流动迁移家庭在以户籍制度为核心的城乡二元体制下实现城市融入中所存在的各种现实困境,都反映了促进流动迁移家庭城市融入的紧迫性和复杂性。基于流动迁移家庭在经济、人力和社会资本方面的现实困境,促进流动迁移家庭的城市融入,需要立足于流动人口的家庭本位,树立家庭友好导向型的公共政策。所谓“家庭友好型”公共政策即是“把促进家庭团聚、维护家庭功能相对完整、支持家庭发展能力建设、扶助特殊困难家庭等”纳入到促进流动人口城市融入的公共政策和服务体系之中,“不仅要将整个家庭的需求纳入政策制定过程,鼓励和支持家庭成员之间的责任分担,为家庭整体在城市生活安排的实现创造条件,并支持家庭的发展性需求”[11]。具体需要基于流动迁移家庭化迁移的总体趋势,从增加经济资本、培育人力资本和提升社会资本三个方面着手:

第一,要通过“两手抓”的策略不断增加流动迁移家庭的经济资本。为此需要政府构建“家庭友好型”公共政策,坚持“加法”和“减法”“两手抓”的策略取向。所谓做“加法”就是指千方百计地增加流动人口的家庭总收入。流动人口整体上处于社会弱势状态,工资收入的议价能力偏低。因而,在不断完善和落实最低工资标准的同时,要逐步探索和完善劳资双方的工资集体协商制度;并通过建立健全工资支付监控、工资保证金等制度,着力构建流动人口工资支付保障体系。而做“减法”,就是指政府要通过“人地钱”挂钩制度的完善,加大对于流动人口市民化方面的财力配给,加强有益于流动迁移家庭城市融入的基本公共服务供给,从而减少流动迁移家庭在城市融入过程中的开支。如在住房方面,我国城镇常住人口保障性住房覆盖率还远不能满足家庭化迁移趋势下流动人口的住房需求。但现实中,由于保障房制度设计中基于个体本位而不是家庭本位,面向流动迁移家庭的公共租赁房由于采用集体单间宿舍的铺位租赁形式、远离城区的布局、配套设施不齐全,这种非家庭友好型政策很难使流动迁移家庭真正享受到公租房制度的红利。因此,在推进流动人口特别是农业转移人口享有城镇基本公共服务方面,不仅需要使城市基本公共服务更大范围地面向流动人口尤其是流动迁移家庭,同时在制度设计方面要构建家庭友好型的公共政策,以使公共服务更符合流动迁移家庭迁移的现实需求。

第二,要多方合力培育流动迁移家庭成员的人力资本。促进流动迁移家庭的城市融入需要借鉴公共治理中的社会与政府、市场形成多元共治的理念,把公民和公民组织纳入城市治理机制之中[18],从而形成政府、企业、城市社区、社会组织和流动人口的协同治理格局[19]。政府一方面要加宣传引导,加强科普宣传教育,使流动人口逐步明白增加人力资本存量对于实现其家庭城市融入的重要性;另一方面,也要加强政策设计,加快推进“人地钱”挂钩政策的进程,完善公共就业创业服务体系,发展多元化多层次职业教育,完善职业教育培训体系,从而更好地提升家庭迁移型流动人口群体的人力资本。此外还需要保障流动迁移家庭中随迁子女在城市平等享有接受义务教育的权利,在时机成熟的阶段可以扩展到非义务教育阶段。当然,这离不开政府、企业、工会等社会组织、流动人口自身的共同努力。就流动迁移家庭自身而言,必须主动树立人力资本投资的良好意识,养成积极培育家庭人力资本(职业技能、综合素质等)的学习习惯。只有建立家庭友好型的人力资本培育政策,通过不同路径来保障流动迁移家庭中的夫妻和子女接受人力资本培育的公共服务机会,加强企业用工需求和流动人口工作技能供给之间的匹配,从而确保流动迁移家庭在城市融入中能够实现稳定就业、落户和融合。

第三,要通过“赋权”来积极提升流动迁移家庭的社会资本。流动人口在城市中的社区交往、朋友关系、组织参与、支持网络等方面依旧有待于通过制度改革的“赋权”来加以改善。《规划》也指出了要“完善农业转移人口社会参与机制”。这实际上是需要打破以城乡户籍分割为核心的属地管理模式,以制度变革的“赋权”模式来提升流动人口群体的社会资本,特别是要提升流动迁移家庭的组织型资本和制度性资本,从而增加流动迁移家庭的社会资本存量。为此需要实现城市基层社会治理体制的创新:要不断健全基层综合服务管理平台和加大政府购买社会组织公共服务的力度,提升城市基本公共服务的协同供给;通过提高各级“两代表一委员”中农民工的比例,积极引导流动人口参加党组织、工会和社团组织;加强“包容性城市文化”的建设和宣传,营造流动人口与城市居民共同参与社区公共活动、建设和管理的友好氛围。从而实现政府治理和社会自我调节、居民自治的良性互动。

要加速完成“到2020年把一亿农民工和其他常住人口变成市民”的目标,要依法保障家庭迁移型流动人口享有现居城市的义务教育、就业、医疗等基本公共服务,就需要通过增加经济资本、培育人力资本和提升社会资本等来优化流动人口进行家庭迁移的外部环境,促使流动迁移家庭式迁移的发展,走出以往人口流动迁移仅停留在个体式城乡循环流动的低水平困境,实现流动迁移家庭的城市融入,使之从流动人口成为常住居民,从农民工(农民工子女)成为城市的新市民,从而实现新型城镇化的健康发展。

[1]刘建娥. 中国乡城移民的城市社会融入[M].北京:社会科学文献出版社,2011:10-11.

[2]崔岩. 流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J]. 社会学研究,2012(5):141-160.

[3]MASSEY D S. Social structure,household strategies and the cumulative causation of migration.[J]. population Index,1990,56(1):3-26.

[4]李明欢. 20世纪西方国际移民理论[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版),2000(4):12-18.

[5]PORTES A. Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview[A]. PORTES A.The Economic Sociology of Immigration[C]. New York: Russell Sage,1998:1-41.

[6]胡书芝. 从农民到市民[M]. 北京:社会科学文献出版社,2014.

[7]盛亦男. 中国的家庭化迁居模式[J]. 人口研究,2014,38(3):41-54.

[8]胡书芝,刘桂生. 住房获得与乡城移民家庭的城市融入[J]. 经济地理,2012,32(4):74-78.

[9]雷洪,胡书芝.乡城移民家庭城市认同的区域及阶段性差异——基于广州、长沙、柳州三地的实证研究[J]. 学习与实践,2014(3):95-100.

[10]盛亦男. 中国流动迁移家庭化迁居[J]. 人口研究,2013,37(4):66-79.

[11]吴帆. 中国流动迁移家庭的迁移序列及其政策涵义[J]. 南开学报(哲学社会科学版),2016(4):103-110.

[12]吉登斯. 社会的构成:结构化理论纲要[M].李康,李猛译.北京:中国人民大学出版社,2016:23.

[13]吉登斯. 社会学[M].李康译.北京:北京大学出版社,2003:847.

[14]胡杰成. 社会排斥与生活适应——农民工的城市融入问题研究[D].武汉:华中师范大学,2006.

[15]STARK O,TAYLOR J E. Migration Incentives,Migration Types: The Role of Relative Deprivation[J]. Economic Journal,1991,101(408):1163-1178.

[16] 邱鹏旭. 对“农业转移人口市民化”的认识和理解[EB/OL].(2013-03-13)[2016-11-02].http://theory.people.com.cn/n/2013/0313/c40537-20778267.html.

[17]费孝通.费孝通文集:第五卷[M].北京:群言出版社,1999:336.

[18]申建林,姚晓强. 公共治理的中国适用性及其实践限度[J]. 湖北行政学院学报,2016(4):21-26.

[19]谭诗赞. 农业转移家庭的城市融入困境及协同治理[J]. 社会治理,2016(3):123-129.

Institutional Exclusion and Family Strategy in the Urban Integration Process of Migration Population Families

TAN Shi-zan

(SchoolofPoliticalScienceandPublicAdministration,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)

From the perspective of structure-agency two dimensional interaction, and based on the analysis of the data of migration population families of Guangzhou and Changsha cities from the aspects of social structure and family strategy,we can found that the structure of the urban integration of migration population families includes four dimensions of economy, culture, identity and psychology, which decrease in turn from high to low. The factors affecting urban integration of migration population families include both social structure and individual initiative. Family strategies play a key role in the urban integration process of migration population families, but the strategies are still restricted by the structural factors. Therefore, it is necessary to build a family-friendly public policy and to promote the growth of migration population families’ economic capital, human capital and social capital, so as to promote the urban integration of migration population families and healthy growth of new-type urbanization.

migration population families; urban integration; new-type urbanization; social structure; family strategy

2016-10-27

10.7671/j.issn.1672-0202.2017.02.012

国家社会科学基金项目(13XZZ016)

谭诗赞(1989—),男,湖南耒阳人,武汉大学政治与公共管理学院博士研究生,主要研究方向为公共领域与社会治理。E-mail:t.s.zan9-21@163.com

C912.6-0

A

1672-0202(2017)02-0110-11