影响农民土地意识的因素分析

张小山, 张应阳

(华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074)

影响农民土地意识的因素分析

张小山, 张应阳

(华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074)

从个人、家庭和制度三个层面探讨了农民土地意识(土地价值意识、土地依赖意识和土地流转意识)的影响因素。结果表明:在个人因素中,年龄、受教育程度、务工经历及惠农政策满意度对农民土地意识产生显著影响;在家庭因素中,从事非农工作人数比重、实际耕地面积、家庭成员身体不健康比重对农民土地意识产生显著影响;在制度因素中,是否拥有新农保对农民土地流转意识产生显著影响。这对于农地流转及市民化政策的完善具有一定的借鉴意义。

农村劳动力; 土地意识; 土地流转; 市民化

一、社会转型背景下的农民土地意识

传统农民依靠土地生存,“生作耕,死作葬”[1],即便农民以理性的和经济的方式对待土地,他们依然对其保持着深厚的情感[2]。而我国改革开放以来,随着经济体制转轨、社会结构转型,农村正经历着深刻变迁:农村劳动力人口向城市大规模转移,传统农业向现代农业过渡,传统农民向现代农民甚至市民转变。在此背景下,土地问题不仅成为了“三农”问题的关键[3],现代化建设的中心议题[4],也因其涉及农民切身利益而成为农民维权抗争的焦点,并影响着农村社会的稳定和发展[5]。而作为反映人地关系的农民土地意识不仅影响着土地流转及耕地保护等土地利用行为[6-8],也对其土地产权期待、离土创业动机、市民化意愿及土地制度安排等产生着十分重要的影响[4,6,9]。目前国内关于农民土地意识的影响因素的探究还不够深入全面,主要表现在对个人、家庭层面重要因素研究的缺位及对制度保障这一重要因素的忽视。本文通过对数据资料的回归统计分析,从个人、家庭和制度三个层面系统探讨影响农民土地意识的主要因素,籍此为从农民的角度认识当下人地关系提供新的视角,进而为科学地制定土地及市民化等相关政策提供有价值的参考依据。

土地意识①文所指土地为乡村集体所有、用于耕种的土地。在研究农民与土地关系时,多数学者采用“土地意识”这一概念,不过,也有一些学者将其称为“土地情结”、“土地伦理”、“土地信仰”、“土地思想”、“土地观念”等[10],但就其本质而言,是一致的。文所指土地为乡村集体所有、用于耕种的土地。在研究农民与土地关系时,多数学者采用“土地意识”这一概念,不过,也有一些学者将其称为“土地情结”、“土地伦理”、“土地信仰”、“土地思想”、“土地观念”等[10],但就其本质而言,是一致的。是中国文化诸多原点中最主要的方面[10],深深地影响着中华人的思维方式和生活态度[11]。农民的叙述史,实际就是土地意识的叙述史[12]。对其研究的重要性不仅体现在其传统性、承载性和厚重性上,还体现在其本身所具有的重要现实意义[13]。新世纪以来,学者围绕农民土地意识开展了诸多研究。在此,笔者主要从土地意识的概念、维度和影响因素等三个方面展开梳理。

依据土地意识的抽象程度,可从广义和狭义两个层面对土地意识概念层次进行划分。广义层面上的农民土地意识,主要表现在定义对象的普适性和内涵的丰富性上,即土地意识是指人们对土地心理反映的总和[14];从狭义而言,土地意识是指农民关于土地所产生的情感、价值判断及行为倾向等具体的心理活动[6,9,15]。本文是从狭义上来论述农民土地意识的。

而在农民土地意识的维度划分上,研究者主要从以下两个角度对其进行划分:一是将农民土地意识划分为土地价值意识、土地依赖意识和土地产权意识[4,15,16],分析其现状及影响因素;二是将农民土地意识区分为土地利用、土地保卫和土地权利,以此来研究土地意识的差异及后果[9]。

目前,研究者关于农民土地意识影响因素的实证研究并不多。经梳理,可将影响农民土地意识的因素归纳为以下三个方面。第一是个人因素。农民的人口学特征(如性别、年龄等)、人力资本(受教育程度)及务工经历等影响农民土地意识[4,13,15]。第二是家庭因素。已有研究对于家庭因素的探讨较少。主要体现在专门务农人口数,土地产出占家庭总收入的比重等家庭因素对于农民土地价值意识和土地依赖意识的影响上[13,15]。也有学者认为家庭中的土地收益或相对效益是影响农民土地意识不同学者使用的农民土地意识维度不同,归因也会出现差异。在此处,梅东海认为土地收益是影响农民土地意识(维度为土地利用、土地保卫和土地权利)的主要因素,而陈成文等通过对三个不同经济发展水平社区的比较,得出土地的相对效益对农民土地价值意识产生影响[9]。第三是社会制度因素。有学者通过对湖南省三个不同经济发展水平的社区比较,提出农村社会保障体系的建设情况对农民土地依赖意识产生影响的结论[15]。亦有学者将法律制度纳入到农民土地权利意识的归因范围中[9]。目前,对于影响农民土地意识的制度因素探讨还只是停留在假设性推断上,缺乏经验验证。

综上,当前农民土地意识研究取得了诸多成果,但依然存在以下不足:其一,重要影响因素的缺失,一些测量指标效度存疑。如在对家庭因素探讨中,忽视了家庭实际耕地面积、从事非农生产人数等重要自变量,同时对于个人的土地政策满意度等心理因素也欠缺研究。而在对家庭人口因素的分析中,直接采用某一类人口的构成数量值得商榷。单纯比较家庭人口中的某一类成员(如劳动人口数和专门务农人口数等)数量对于农民土地意识的影响并不准确。因为家庭人口数量存在差异,应采用某一类家庭成员占家庭总人数的比重作为自变量更为准确。*单纯比较家庭人口中的某一类成员(如劳动人口数和专门务农人口数等)数量对于农民土地意识的影响并不准确。因为家庭人口数量存在差异,应采用某一类家庭成员占家庭总人数的比重作为自变量更为准确。其二,对于农民土地意识影响因素的探讨并不系统。这主要表现在对制度因素的忽视。目前,研究者对农村保障体系与农民土地意识的关系研究只是停留在假设层面,而已有的土地意识影响因素研究只是将个人及家庭因素纳入到回归模型中,忽视了农村社会保障这一重要的制度因素。鉴于此,本文将利用在河南省24个农村社区搜集到的527份调查数据,从个人、家庭和制度因素等三个层面系统分析农民土地意识的影响因素,以期推动该领域研究。

二、土地意识的研究视角与研究假说

韦伯的理解社会学强调,研究者应对个人行动的主观意义加以解释说明,这对于正确、有效理解行动者的动机至关重要[17]。费孝通先生亦认为,社会学者不仅应着眼于发展模式、社会变化,还应注意具体的人在发展中是如何思考、打算的[18]。而这“人”的因素蕴含着足以推动社会发展的潜力[4]。社会学中关注的个人主观心态亦是本文的研究视角。当前,我国农村社会的巨大变迁,不仅表现在市场化背景下农村人口的大规模流动等宏观外显性现象上,也表现在农民生活在大转型的社会景象下所产生的主观心态嬗变等微观内隐性现象上。而农民土地意识作为其关于土地的具体心理思考,对众多关涉现代化的领域(如土地流转、城镇化等)产生着重要影响。因此,深入了解农民土地意识动因将为发掘其推动社会发展的潜力具有重要的意义。

(一)个人因素对农民土地意识的影响

农民的土地态度是传统农民现代性的一个重要测量指标[19]。而英克尔斯等人的研究表明,工作经历、受教育程度均对农民的现代性产生着重要影响[20]。外出务工及受教育程度较高的农民,其受现代文明的影响更大,势必会对其传统土地意识产生冲击,进而变弱。此外,为避免出现个人的“过度社会化”,应强调农民的主观心理因素的作用。在此,将农民对惠农政策的满意度作为心理因素的测量指标。农民的惠农政策满意度越高,其保有土地的愿望就会越强,土地意识就会越强。基于此,提出以下假设:

假设1.1:农民受教育程度越高,其土地意识越弱。具体而言,农民受教育程度越高,其土地价值意识越弱,土地依赖意识越弱,更愿意土地流转。

假设1.2:相较于有外出务工经历的农民而言,没有外出务工经历的农民土地意识更强。具体而言,无外出务工经历的农民土地价值意识更强,土地依赖意识更强,更不愿进行土地流转。

假设1.3:农民对于惠农政策满意度越高,其土地意识越强。具体而言,农民对惠农政策满意度越高,其土地价值意识越强,土地依赖意识越强,更不愿进行流转土地。

(二)家庭因素对农民土地意识的影响

在传统的中国社会中,“家本位”思想占据着重要地位,其强调家庭高于个人。尽管社会转型背景下现代性不断冲击着传统性,但传统的“家庭伦理”思维在农村依然根深蒂固。家庭作为个人社会化的重要场所,理应对农民土地意识产生重要的形塑作用。具体至本研究,家庭非农工作人数比重越大,其非农收入占家庭总收入的比重就会越大。这将使得土地收益和保障价值相应降低,进而土地价值意识变弱,对土地的依赖程度减弱,并且,随着非农收入比重的增加,农民抵御土地流转风险的能力就会增强,将更加愿意进行土地流转。相反,家庭实际耕地面积越多,土地收入占家庭总收入的比重就会越大,土地的实际经济价值就会提升,进而对农民的土地价值和依赖意识产生促进作用,同时,转入或转出土地的可能性就会越大。此外,家庭中身体不健康的人数比重越大,农民就越会重视土地的经济和保障价值,其土地价值和依赖意识就会越强,越不愿意流转土地。据此,提出以下假设:

假设2.1:家庭中从事非农工作的人数占家庭总人数比重越大,农民的土地意识越弱。具体而言,家庭非农工作人数比重越大,农民土地价值意识越弱,土地依赖意识越弱,更愿意进行土地流转。

假设2.2:家庭中实际耕地面积越多,农民土地意识越强。具体而言,家庭拥有的实际耕地面积越多,农民土地价值意识越强,土地依赖意识越强,更愿意流转土地。

假设2.3:家庭中成员身体不健康人数占家庭总人数比重越大,农民土地意识越强。具体而言,家庭成员身体不健康人数比重越大,农民土地价值意识越强,土地依赖意识越强,更不愿进行土地流转。

(三)制度因素对农民土地意识的影响

借鉴李培林等人将社会保障作为政策制度的衡量指标[21],将农村居民的社会保障(主要指新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险,分别简称新农保和新农合)作为衡量制度因素的测度。新农保和新农合作为农村社会保障的一部分,与土地保障共存于农村。相较于拥有新农保和新农合的农民而言,没有新农保和新农合的农民由于缺少农村制度保障,对于土地的物质和精神依赖理应更强,也更加不愿意流转土地。在此,提出以下假设:

假设3.1:相较于拥有新农保的农民而言,没有新农保的农民土地意识更强。具体而言,没有新农保的农民土地价值意识更强,土地依赖意识更强,更不愿意流转土地。

假设3.2:相较于拥有新农合的农民而言,没有新农合的农民土地意识更强。具体而言,没有新农合的农民土地价值意识更强,土地依赖意识更强,更不愿意流转土地。

三、农民土地意识影响因素的实证分析

(一)变量选择及其测量方法

1. 本研究的因变量是农民土地意识。孟德拉斯指出,传统农民在内心深处坚信,他的土地是独特的,因为他是唯一了解、爱恋和拥有它的人[2]。认识、爱恋和占有,这三者是不可分离的。其中,对土地的“认识”应主要体现在对土地价值的认识上,“爱恋”则主要表现在农民对于土地的依赖情感;而“占有”涉及到农民土地的利用方式,只是在现代与传统交融的情景下,土地的利用方式由维持现状的一元形态逐渐向包含维持现状、转入、转出等多元形态的转变。基于此,在借鉴前人已有维度的基础上,从认识、爱恋和占有三个面向将农民土地意识划分为具有内在关联性的三个维度:农民土地价值意识,农民土地依赖意识和农民土地流转意识。

农民土地价值意识是指由耕地本身所蕴含的价值形式所激发的农民对土地的重视程度。对于农民土地价值意识的测量,主要通过请受访者选出对以下三个陈述的满意度:“我永远离不开土地”,“土地是我最重要的生存保障”和“土地对我来说可有可无”,三个答案的陈述均为“很同意”、“比较同意”、“不太同意”和“很不同意”,前两个陈述赋值为4-1,最后一个陈述赋值为1-4,然后三项相加取平均数。数值越大,农民土地价值意识越强。

农民土地依赖意识是指反映农民对耕地的信任与依赖程度的心理思考。对于农民土地依赖意识的测量,通过请受访者回答一个预设性问题“假如让您永远离开土地您会怎么样”来测量,选项分别为“感到高兴,因为再也不用下地干活了”、“有点不舒服,因为种地多年,离开后感情上有点舍不得”、“有点担忧,因为离开土地后不知道自己能做些什么”和“感到非常难过,因为离开土地后,自己将无法生存”,并赋值为1-4,且数值越大,农民土地依赖意识越强。分别将以上选项解读为农民土地依赖意识“很弱”、“较弱”、“较强”和“很强”。*分别将以上选项解读为农民土地依赖意识“很弱”、“较弱”、“较强”和“很强”。

农民土地流转意识是指农民对土地流转(包含转入和转出)的倾向、态度或意愿。社会转型背景下,一般而言,农民越想转出土地,说明其土地意识越弱,越想转入土地,说明其土地意识越强。对于农民土地流转意识的测量,则通过询问受访者对现有土地的态度加以测量,答案分别为“所有的土地均转让出去,自己从事别的行业”,“保留口粮田,其余全部转让出去”,“保持现状”,“想要承包更多土地”和“其他”。在此,将其他选项和未填答一并处理为缺失值,并在建构模型中对其取值进行了条件限制。将剩下四个选项依次赋值为1-4,数值越大,农民土地转入意识越强,反之则越弱。此外,在土地意识分指数模型中,将土地流转意识合并为二分变量,0为不愿意进行土地流转,1为愿意进行土地流转。

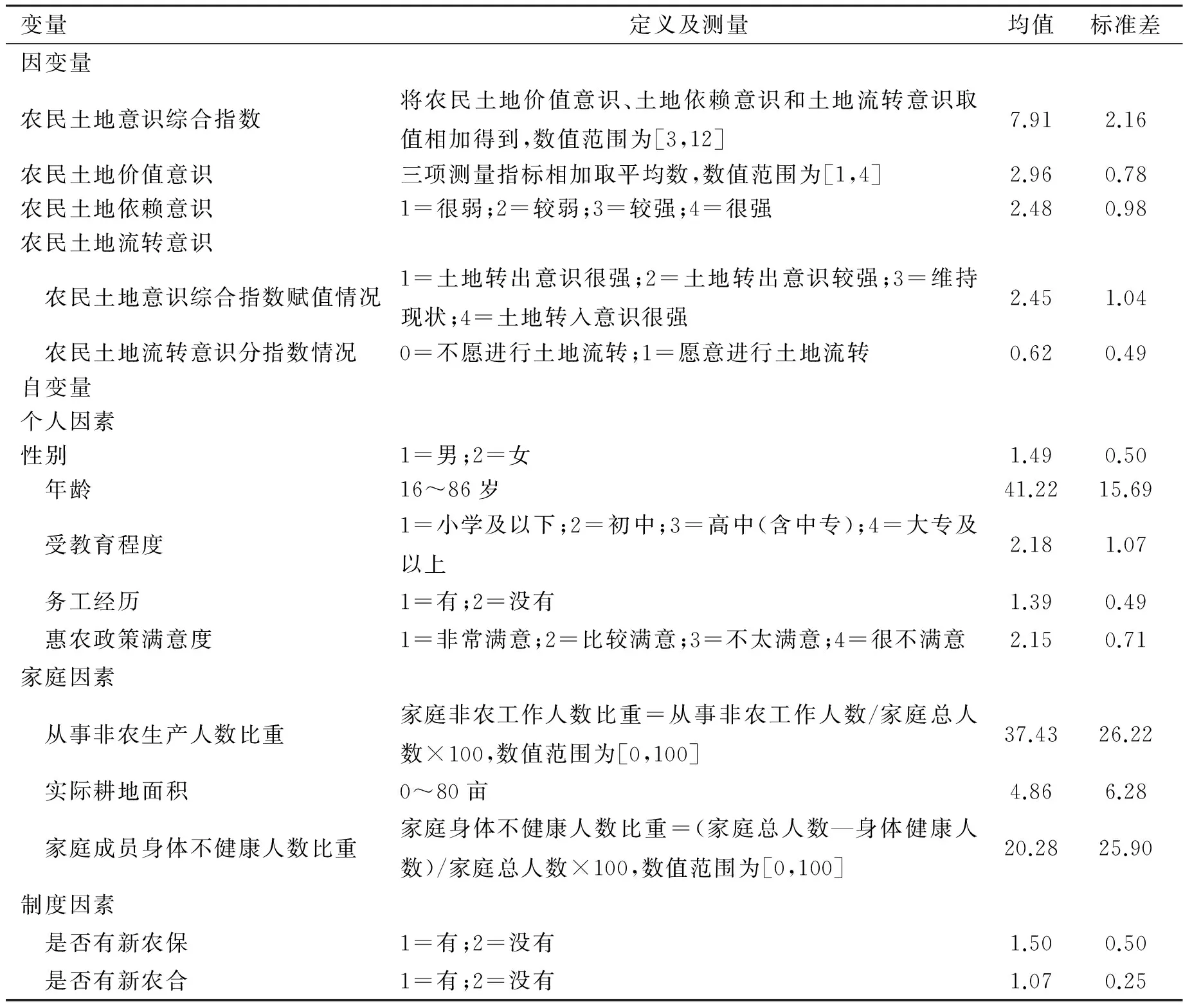

2. 本文将个人因素、家庭因素和制度因素作为影响农民土地意识的自变量。个人因素包括性别,年龄,受教育程度,务工经历等客观因素,也包括惠农政策满意度主观因素;家庭因素包括家庭中从事非农工作人数占家庭总人数的比重、家庭实际耕地面积以及家庭成员身体不健康人数比重。其中,家庭中从事非农生产人数占家庭总人数的比重指数(即家庭非农生产人数比重)通过将调查对象家庭中从事非农生产的人数除以家庭总人数并乘以100获得。而家庭成员身体不健康人数比重指数通过家庭总人数减去家庭成员身体健康人数再除以家庭总人数,并乘以100获得。之所以通过家庭总人数减去家庭成员身体健康人数获得家庭中不健康人数,是考虑到调查对象有可能会对家庭成员不健康状况避讳的情况。*之所以通过家庭总人数减去家庭成员身体健康人数获得家庭中不健康人数,是考虑到调查对象有可能会对家庭成员不健康状况避讳的情况。制度因素包括农民对新农保和新农合的参与状况。表1给出了各个变量的定义、测量及描述性统计情况。

表1 变量定义、测量和描述性统计

(二)变量数据来源与模型建构

本研究将中部农业大省河南省作为调查地区,采用判断抽样法,在11市19县(区)22乡(镇)24个农村社区中,对具有农村户籍的居民进行了调查。共发放问卷550份,经复核,获得有效问卷527份,有效回收率为95.8%。

本研究分析四个因变量,农民土地意识综合指数和三个农民土地意识维度的分指数。其中,农民土地意识综合指数由其三个维度的指数相加得到,视为定距变量,其影响因素分析采用多元线性回归分析方法。土地价值意识和土地依赖意识均为定序变量在建构农民土地价值意识影响因素模型前,将土地价值意识的取值四舍五入,以便于进行有序Logistic回归分析。*在建构农民土地价值意识影响因素模型前,将土地价值意识的取值四舍五入,以便于进行有序Logistic回归分析。因此采用有序Logistic回归分析方法建构影响因素模型。而为了更好地与已有关于土地流转意识研究结论进行比较,将土地流转意识合并为二分变量,采用二项Logistic回归分析方法建构影响因素模型。

(三)模型估计结果与分析

1.农民土地意识综合指数影响因素分析

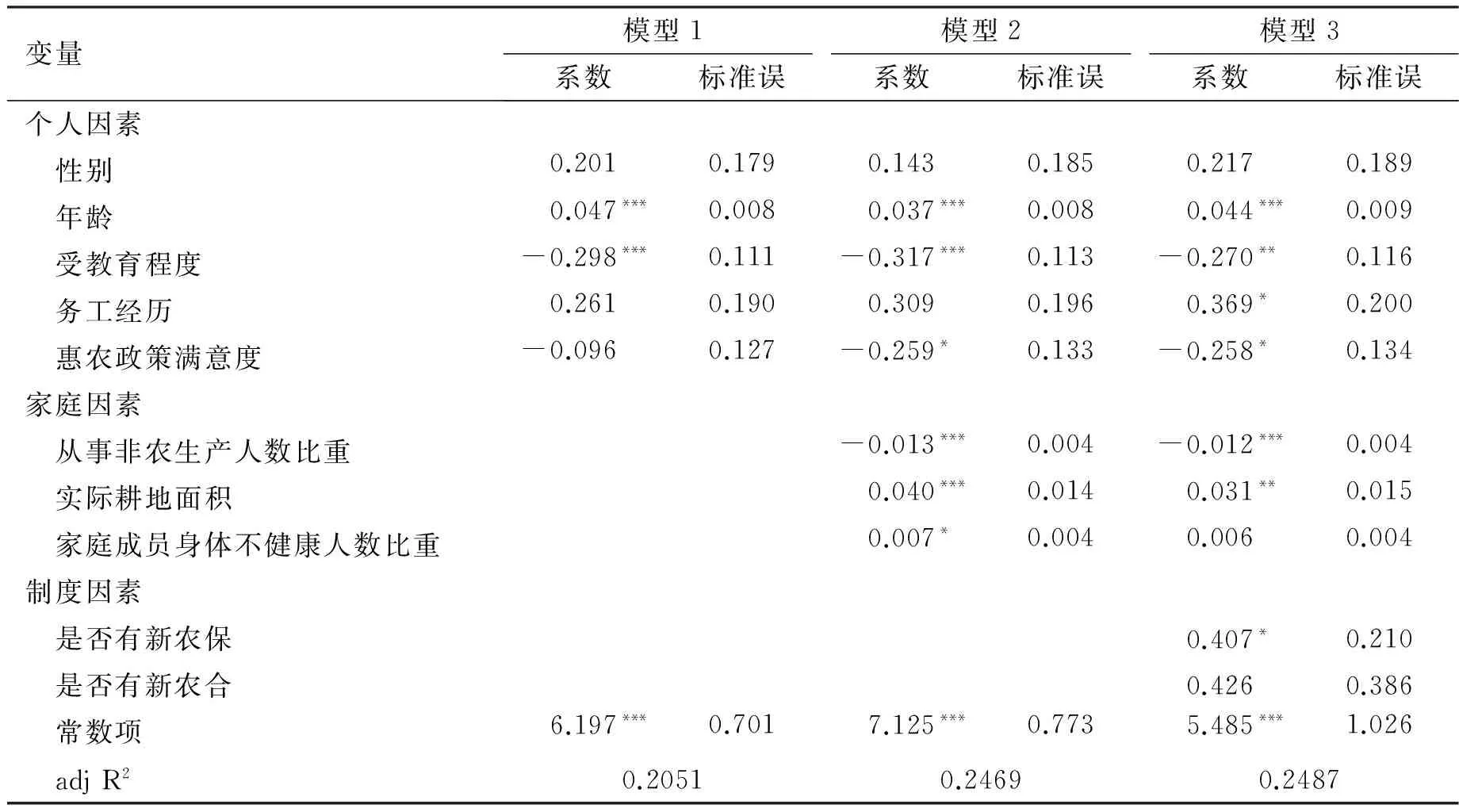

表2呈现了农民土地意识综合指数的多元线性逐步回归分析结果。模型一只包括个人因素,模型二引入家庭因素,模型三将个人、家庭和制度因素全部纳入其中。三个模型的拟合效果逐步改善,自变量对因变量的影响是稳健的,说明模型是合理的。具体分析如下:

表2 农民土地意识综合指数多元线性回归分析

注:***表示显著性水平P<0.01,**表示显著性水平P<0.05,*表示显著性水平P<0.1。

模型1反映了个人因素对于农民土地意识的影响,结果表明,年龄、受教育程度对农民土地意识具有显著影响。其中,年龄越大,农民土地意识越强,而受教育程度越高,农民土地意识越弱。这表明农民人口学特征中的年龄及人力资本对其土地意识具有重要的影响。此外,尽管没有务工经历的农民土地意识更强,并且农民对惠农政策满意度越高,土地意识越强,但其对农民土地意识综合指数的影响并不显著。

模型2加入了家庭因素后,决定系数由0.2051增加到了0.2469,说明家庭因素对农民土地意识具有十分重要的影响。个人因素中的年龄、受教育程度依然显著,并且,家庭中从事非农生产人数的比重及家庭实际经营耕地面积对农民土地意识均具有显著影响。其中,家庭中从事非农生产的人数占家庭总人数的比重越大,农民土地意识越弱;实际经营耕地面积越多,土地意识越强。可能的原因是家庭中非农生产人数越多,由此带来的非农收入越多,对于土地的物质依赖越低,因此土地意识会越弱。而家庭实际经营耕地面积越多,土地收益基数就越大,这进而对传统土地意识维持具有促进作用。此外,家庭成员身体不健康人数比重对农民土地意识的影响仅具有边缘显著性。

模型3加入了制度因素,结果显示个人因素中的年龄、受教育程度,家庭因素中的从事非农生产人数比重、实际耕地面积对农民土地意识影响依然显著。制度因素中是否参与新农保对农民土地意识影响的显著度不高,而是否参与新农合对农民土地意识影响并不显著。但相较于参与新农保和新农合的农民而言,没有参与新农保和新农合的农民土地意识更强。因此,有必要进一步分析农村制度保障因素对于农民土地意识三个维度的影响,探寻农民土地意识治理的制度路径。

2.农民土地意识三个维度分指数影响因素分析

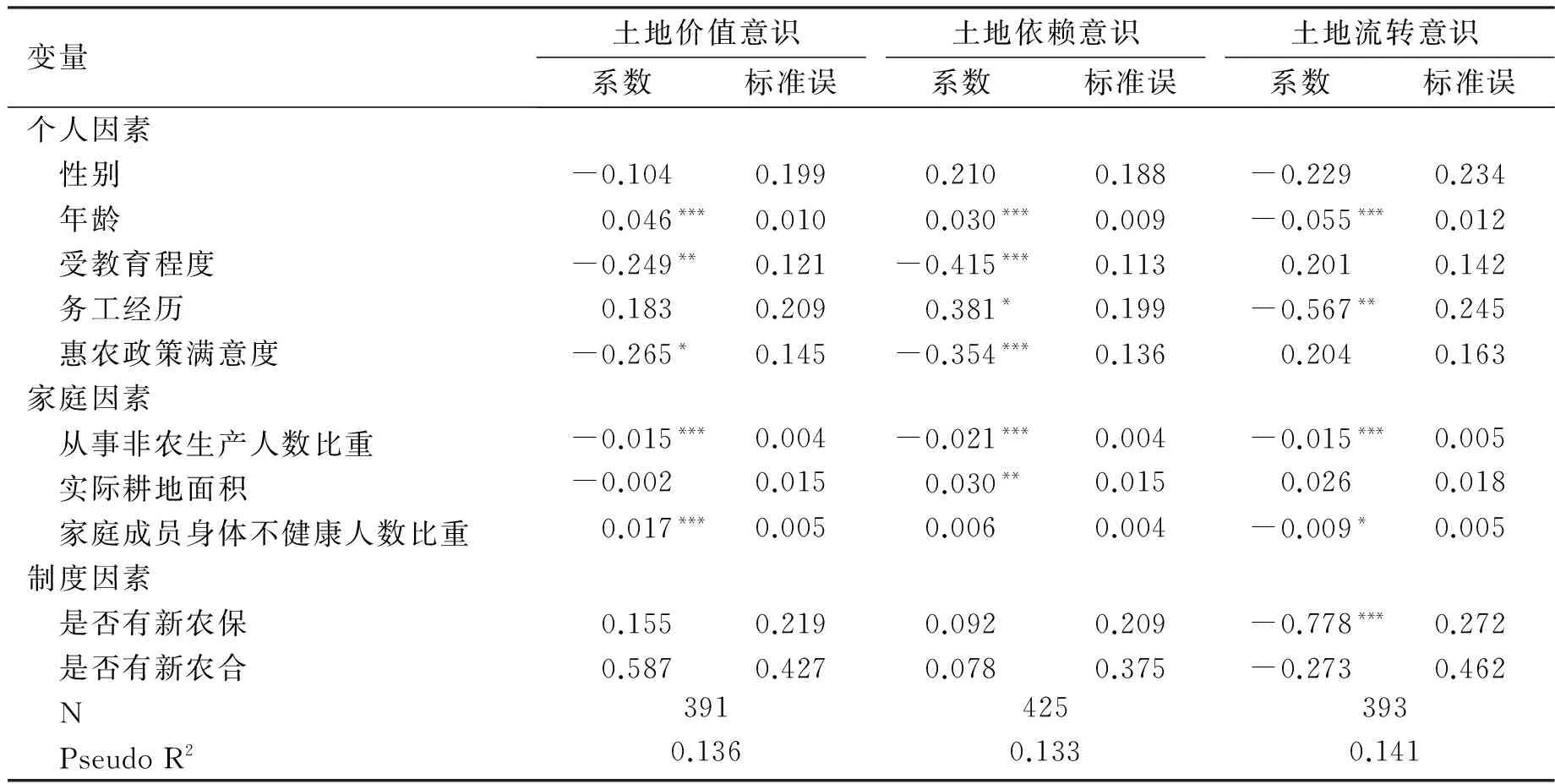

对农民土地意识三个维度分指数进行回归分析后发现(见表3),个人因素、家庭因素和制度因素对农民土地意识的三个维度均在不同程度上产生着影响。具体而言:

(1)个人因素对农民土地意识三个维度的影响

在个人因素中,年龄对农民土地价值意识、土地依赖意识和土地流转意识均产生着显著的正向影响。而农民受教育程度对其土地价值意识和土地依赖意识具有显著的负向影响,即农民受教育程度越高,土地价值意识和土地依赖意识越弱。据此,已有关于教育与土地依赖意识呈正向关系的结论[15]被证伪。究其原因,农民受教育程度越高,其被现代文明社会化的程度越高。这进而对作为传统意识重要组成部分的土地价值和依赖意识产生消减作用。此外,虽然农民受教育程度越高,其更加愿意流转土地,但其对土地流转意识影响并不显著,这与已有研究结论一致[22,23]。通过进一步对个人因素中的各变量进行逐步回归*限于篇幅,该模型未在文中报告,如有需要,可向笔者索取相关参数。,发现农民的年龄对土地流转意识产生的影响分割了受教育程度对土地流转意识产生的影响。由此可推出,假设1.1部分通过检验。此外,务工经历对农民土地价值意识和土地依赖意识的影响并不显著,而仅与土地流转意识呈显著负相关,即相对于有务工经历的农民而言,没有务工经历的农民更加不愿进行土地流转。故假设1.2部分通过检验。其可能的原因是,由有无务工经历引起的收入和接受现代文明程度大小的差异交融,共同形塑着农民的土地流转意识。农民的惠农政策满意度对农民土地价值意识和土地流转意识影响并不显著,但对农民土地依赖意识呈显著的负相关,即农民对惠农政策的满意度越低,其土地依赖意识越低,反之对惠农政策满意度越高,土地依赖意识越强,故假设1.3部分通过检验。这表明,惠农政策对于农民的恋土情结具有促进作用,这反而不利于土地的流转和规模经营,因此需制定具有吸引力的土地流转及市民化等相关政策以取得平衡。

(2)家庭因素对农民土地意识三个维度的影响

在家庭因素中,从事非农工作人数占家庭总人数的比重对农民土地意识的三个维度均产生显著的负向影响。即从事非农工作人数比重越大,土地价值意识、土地依赖意识和土地流转意识越弱。故假设2.1并未得到完全验证。值得注意的是,在个人层面,有务工经历的农民更加倾向于流转土地,但在家庭层面,从事非农工作人数的比重越大,农民更加不愿流转土地,这需要从家庭层面对其心理、行为逻辑进行深入研究,并设置更为详细全面的土地行为及意愿选项(比如包含土地闲置面积、土地转入、转出面积等选项)加以解释。家庭中实际耕地面积仅对农民土地价值意识具有正向影响,即家庭中实际耕地面积越多,土地价值意识越强,而对土地依赖意识和土地流转意识影响并不显著,因此假设2.2并未得到完全验证。这有可能是因为家庭中实际耕地面积越多,由此带来的土地收入越多,亦即土地对于农民的经济价值越大,其土地价值意识自然就会越强。家庭成员身体不健康人数比重对农民土地价值意识具有较高的正向显著性,即家庭中身体不健康人数比重越大,土地价值意识越强。家庭成员中身体不健康的人数越多,所需的医疗费用会越多,由此产生的家庭经济负担会增加,进而农民将更加重视耕地的经济资产价值,促使其土地价值意识相对偏高。这突显出农村社会保障制度对调节土地意识的重要作用。此外,家庭中身体不健康人数比重对农民土地依赖意识和土地流转意识影响并不显著。因此,假设2.3并未得到完全验证。

(3)制度因素对农民土地意识三个维度的影响

在制度因素中,新农保对农民土地流转意识起着显著的负相关影响,即相对于拥有新农保的农民而言,没有新农保的农民更不愿意流转土地。尽管是否参与新农合对土地流转意识影响并不显著,但其影响方向与新农保同为负向。这表明,尽管目前新农保的养老金待遇并不高,但毕竟在家庭养老、土地保障、社会救助等社会保障政策中占据了一席之地,并开始发挥其对农民土地流转意识的调节作用。这对于从农村社会保障政策角度干预农民土地流转意识具有重要的启发意义。此外,是否参与新农保与新农合与农民土地价值意识、土地依赖意识虽然在方向上与假设一致,但在统计意义上并不显著相关,因此,假设3.1部分通过检验,而假设3.2未通过检验。

表3 三个农民土地意识维度分指数回归模型分析

注:(1)***表示显著性水平P<0.01,**表示显著性水平P<0.05,*表示显著性水平P<0.1。(2)为简洁起见,笔者省略了有序Logistic截距及常数项相关参数,如有需要,可向笔者索取。

四、农村土地流转及市民化

社会转型背景下,农民土地意识的嬗变具有重要的社会后果[4]。对其影响因素的研究将有助于发掘农民推动社会发展的潜力。本文结合在河南省搜集的调查数据,从个人、家庭和制度层面探讨了影响农民土地意识的因素。研究发现:

农民土地意识受到个人、家庭及制度等三个层面的影响。首先,在个人因素中,农民的年龄对其土地意识(包括三个维度)产生着正向影响,而农民受教育程度对其土地价值和土地依赖意识均产生着负向影响。此外,农民的务工经历对其土地流转意识呈显著的负相关,而农民对惠农政策满意度对其土地依赖意识也呈显著的负相关。其次,在家庭因素中,从事非农工作人数占家庭总人数的比重对农民土地意识的三个维度均产生显著的负向影响。家庭中实际耕地面积对农民土地价值意识具有正向影响,而对土地依赖意识和土地流转意识并不显著。此外,家庭成员身体不健康人数比重对农民土地价值意识具有较高的正向显著影响,而对农民土地依赖意识和土地流转意识影响不显著。最后,在制度因素中,新农保对农民土地流转意识有显著的负相关影响,即相对于拥有新农保的农民而言,没有新农保的农民更不愿意流转土地。新农合虽对土地流转意识影响并不显著,但亦呈负向影响。此外,是否参与新农保与新农合与农民土地价值意识、土地依赖意识不显著相关。

该研究结论对于社会转型背景下的农村土地流转及市民化具有丰富的政策启示意义。

其一,加大农民技能教育培训力度,使更多农民从事非农工作。英克尔斯的现代人理论认为,农民通过他们的特殊生活经历而变为现代人,尤其是非农工作经历对其成为现代人的促进效果明显[20]。本研究亦发现,家庭中从事非农工作人数比重越大,农民的土地价值意识和土地依赖意识越弱。这表明,家庭非农工作人口比重对土地意识具有重要的调节作用。因此,应加大农民技能教育培训力度,使更多农民从事非农工作,提升家庭非农人口比重。这将有助于弱化其传统土地意识,促进其向现代人的转变,进而有助于农地流转及推动城镇化发展。

其二,完善农村社会保障和医疗制度,提升养老金和医疗补助标准。研究表明,家庭成员身体不健康人数比重越高,农民土地价值意识越强,并且,没有新农保的农民更加不愿进行土地流转。该结论本质上凸显出土地的保障价值对农民土地意识的形塑作用。应完善农村社会保障和医疗制度,适度提升农村养老金标准及农村医疗补助标准,提升社会保障能力,弱化土地保障作用。这不仅有助于解决农民“看病难”、“看病贵”的问题,进而提升家庭应对疾病的能力,也将有助于弱化农民土地价值意识和提升农民土地转出意愿,为促进农民土地流转、实现土地规模化经营提供可能性。

其三,完善土地流转政策和市民化政策,提升其政策吸引力。农民对惠农政策满意度越高,其土地依赖意识越强。加大惠农政策优惠力度虽然有助于农民保护耕地,但这显然对农民的土地流转和市民化行为形成牵绊。因此,应制定相对应的土地流转和市民化优惠政策,形成土地流转和退地进城落户的激励机制,这对于农村土地流转、规模经营及城镇化具有十分重要的意义。

[1]王欢.土地、政策与农民心态[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2000(2):5-9.

[2][法]孟德拉斯.农民的终结[M]. 李培林,译,北京:社会科学文献出版社,2000:44.

[3]张朝枝,邓曾.旅游发展与农民土地意识变迁——开平碉楼与村落案例研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2009(S1):31-34.

[4]蒋占峰,张应阳.农民土地意识对其市民化意愿的影响——基于河南省的实证分析[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2015(6):718-723.

[5]于建嵘.土地问题已成为农民维权抗争的焦点[J].调研世界,2005(3):22-23.

[6]陈胜祥.农民土地情结变迁的经济意义——基于1149份问卷的调查分析[J].青海社会科学,2012(6):80-85.

[7]马婷婷,陈英,宋文.农民土地意识对农地流转及规模经营意愿的影响研究——以甘肃省武威市为例[J].干旱区资源与环境,2015(9):26-32.

[8]孔喆,陈英,黄思琴,等.农户土地意识分化对耕地保护行为的影响研究——以甘肃省凉州区为例[J].干旱区资源与环境,2016(8):30-35.

[9]梅东海.社会转型期的中国农民土地意识——浙、鄂、渝三地调查报告[J].中国农村观察,2007(1):36-46.

[10]杨存田.土地情结——中国文化的一个重要原点[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2001(5):104-113.

[11]徐贵,单程秀.中国人土地意识的产生、影响和转变[J].前沿,2012(23):109-111.

[12]尤冬克.乡土中国的圭臬——谈长篇小说《白鹿原》的土地意识[J].学术探索,2012(7):106-110.

[13]石方军,张应阳.农民土地意识的现状及影响因素[J].河南科技学院学报,2015(5):31-36.

[14]梁留科,曹新向,汤蕾.土地意识与土地道德建设初探[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2004(2):131-135.

[15]陈成文,鲁艳.城市化进程中农民土地意识的变迁——来自湖南省三个社区的实证研究[J].农业经济问题,2006(5):29-33.

[16]骆虹莅,王成,王利平.不同类型农户土地意识下的土地利用效率评价——以重庆市北碚区静观镇为例[J].西南农业大学学报(社会科学版),2012(11):1-6.

[17][德]马克斯·韦伯.社会学的基本概念 经济行动与社会团体[M].南宁:广西师范大学出版社,2011:20-21.

[18]费孝通.个人·群体·社会——一生学术历程的自我思考[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1994(1):6-17.

[19]蔡玲,徐楚桥.农民工留城意愿影响因素分析—基于武汉市的实证调查[J].中国农业大学学报(社会科学版),2009(1):40-46.

[20][美]阿列克斯.英克尔斯,戴维.H.史密斯.从传统人到现代人——6个发展中国家中的个人变化[M].顾昕译,北京:中国人民大学出版社,1992:7,47.

[21]李培林,田丰. 中国农民工社会融入的代际比较[J].社会,2012(5):1-24.

[22]张忠明,钱文荣.不同兼业程度下的农户土地流转意愿研究——基于浙江的调查与实证[J]. 农业经济问题,2014(3):19-24.

[23]叶男.农民的土地流转意愿及其影响因素研究[J].统计与决策,2013(9):99-101.

Influencing Factors of Farmers’ Land Consciousness

ZHANG Xiao-shan, ZHANG Ying-yang

(CollegeofSociology,HUST,Wuhan430074,China)

This paper discusses the influencing factors of farmers’ land consciousness, namely the land value consciousness, land dependence consciousness and land transfer consciousness, from three aspects of individual, family and system. The results show that the farmers’ age, educational level, employment experience and the satisfaction of preferential policies have significant effects on farmers’ land awareness; In the family factors, the population proportion of non-agricultural employment, the actual cultivated land area, the unhealthy proportion of family members have significant effects on the farmers’ land consciousness; In the institutional factors, New Agricultural Pension Insurance has a significant impact on farmers’ land transfer consciousness. This is of great reference significance for the improvement of rural land transfer and urbanization policy.

rural labor force; land consciousness; land transfer; urbanization

2016-12-19

10.7671/j.issn.1672-0202.2017.02.008

国家社会科学基金项目(09BSH004)

张小山(1962—),男,湖北武汉人,华中科技大学社会学院副教授,主要研究方向为理论社会学。E-mail: zxsxiaoshan@126.com

F321.1

A

1672-0202(2017)02-0071-10