我的表演之路:从“卢嘉川”到“内莫里诺”

王泽南

“卢嘉川”这个人物,是北京大学歌剧研究院的第一部原创歌剧《青春之歌》中的男主角,该剧曾在“首届中国歌剧节”中斩获“优秀剧目奖”“优秀音乐奖”“优秀表演奖”“表演奖”“优秀舞台美术奖(舞美设计)”及“优秀舞台美术奖(灯光设计)”等七项大奖。2009年,我因歌剧《青春之歌》与北京大学歌剧研究院结缘,卢嘉川也是我出演的第一个男一号,应该说正是因为这部歌剧促使我产生了进入歌剧研究院学习的念头。考入北大之后,经过三年的学习,我又相继学习参演了歌剧《王选》《茶花女》《宋庆龄》《贾尼·斯基基》以及《波希米亚人》等剧目。在一次次的学习、演出中,老师们教会我如何去演唱、塑造、刻画人物,从行文咬字到声音运用再到情感结合,每一步都环环相扣、井井有条。在毕业之际我又参演了北京大学歌剧研究院的毕业大戏《爱之甘醇》,出演男主角内莫里诺(Nemorino)。这个角色与“卢嘉川”在演唱技巧和表演风格上是两个截然不同的人物。

从“卢嘉川”到“内莫里诺”,这两个角色见证了我从考入北京大学歌剧研究院学习直到毕业的成长与改变。

我怎样演“卢嘉川”

歌剧《青春之歌》主要讲述女主人公林道静在北大学生领袖、共产党员卢嘉川的指引和帮助下,经受铁窗和死亡的洗礼在革命的道路上逐渐成熟、坚强,找到了青春的真正意义,投入到抗日救亡的大革命洪流中;也是一个讲述女主人公怎样从小资产阶级知识分子成长为一个有理想有信仰的无产阶级革命战士的故事。整部歌剧分为两幕,以林道静跳海自杀被余永泽救起为开端,到卢嘉川英勇就义影响了林道静为结束,每场都有一个场景和情节贯穿前后。作曲家唐建平借助了西洋歌剧的创作手法,旋律对比强烈、色彩鲜明,既有慷慨激昂、热血沸腾的咏叹调,也有优美动听、感人至深的合唱及重唱。主旋律《青春之歌》更是旋律优美朗朗上口,贯穿整部歌剧。

北京大学是五四运动的发源地,也是《青春之歌》故事的发生地,剧中很多人物都是北大的学生,包括卢嘉川、余永泽及白丽萍等。“卢嘉川”这个角色是我至今为止出演场次最多的一个人物,从2009年9月首次接触到现在,出演的整剧及片段不下40场。在此期间,我在多位导演的帮助下逐渐理解、调整对这个角色的把握,经历了从初期懵懂到相对准确拿捏的漫长过程。第一次接到这个角色时,我只有24岁,应该说是本色出演,虽然可以唱下全剧,可是表演的经验却相当不足,在音乐处理和人物把握上也不能够达到满意的效果。

在剧作的角色塑造上,卢嘉川身上有着学者的谦逊和儒雅,是一个谦谦君子,可是骨子里满怀执着勇敢,可以用生命去追求理想。正如咏叹调中他所唱的那样:“然遍地腥风,虎狼奔突,为助天下人爱其所爱……我牺牲百死而不辞,看青春中国如喷薄日出!”在他的内心深爱着自己的祖国,愿为革命毅然付出自己的生命。

剧中还表现了卢嘉川的另一面,那就是他与林道静的爱情,《一只离群的孤雁》表达了二人的初次见面时,卢嘉川看出了林道静内心的迷茫和不知所求。

在与林道静的交谈中又可以看出,其实她也是一位热血青年,两人在共同的理想下成为了志同道合的伙伴,同时也被彼此吸引深爱上了对方。然而这份爱弥足珍贵,深深地埋藏在双方的心中,直到卢嘉川就义时才在他的咏叹调《看青春中国如喷薄日出》中感受到,他对林道静的爱是多么荡气回肠、感人至深!

回归到舞台表演上,由于我“演”歌剧的经验并不丰富,起初我在塑造卢嘉川这个角色时是有很大困难的。我记得首排时导演对我说的最多的一句话就是:“泽南,注意你的外八字!外八字!”从那时起我就深深地体会到一名歌剧演员在舞台上的形象和形体是多么重要,在刻画不同人物时一定要有不同的舞台形象和声音形象。

2010年在国家大剧院版《青春之歌》的演出中,我和我的导师戴玉强教授共同出演卢嘉川,戴老师在表演和演唱上给了我很多帮助和指点。在排练卢嘉川第二次出场后的咏叹调《我们是红楼的学子》时,导演设计了一个特定动作:卢嘉川站在阶梯教室的课桌上演唱并引领大家,在合唱进入后卢嘉川面向左前方在课桌上慢慢弯曲右腿单膝跪下并继续演唱,当时导演的设计是卢嘉川先俯身对左边的同学演唱两句“我们以青春的名义,集合起年轻的志向”,然后再将身体转向舞台右侧(也就是我的背部),再对右边的同学演唱后两句“我们用青春的骄傲,凝聚成团结的力量”。

可在排练的过程中這个动作我怎么做都不舒服,因为演唱时要转身换个方向再换条腿跪,感觉很难受,一直处理不好。后来,戴玉强老师来排练时看到我在这个动作的处理上很吃力,于是告诉我:“你可以不用非得再换一条腿跪到另一面去,你面对左边的人唱完后把身体后倾,稍微旋转一点身体,使你的面向观众,然后把眼神留给右边就可以。你只要把身体靠向右边的同学,观众自然就能看出你是在对他说了,不用非得转过来面对他,你的声音还是要向前唱,交代给观众。”我茅塞顿开。老师用他的经验教会了我怎样在不影响调度的同时还让自己演得舒服并给观众交代清楚。这都是在舞台上一点一滴累积出的经验啊!

卢嘉川的演唱分析

《青春之歌》这部歌剧的经典之处是创作了一曲高质量的男高音咏叹调——卢嘉川的咏叹调《看青春中国如喷薄日出》。这首曲目是在卢嘉川就义前演唱的,他因领导学生运动而被捕入狱,林道静得知后想要搭救卢嘉川,于是找到了警察局长胡梦安,而胡却提出要以林道静嫁给自己为条件才可以放了卢嘉川,被林道静决然拒绝。胡梦安便安排林道静在狱中与卢嘉川见面试图使林改变主意,可是这并没有成功,林道静与卢嘉川见面后二人互诉真情,反而更加坚定了彼此的理想与信念。恼羞成怒的胡决定处决卢嘉川,此时卢便演唱了这首《看青春中国如喷薄日出》。

这首咏叹调难度很高,需要有很强的声音和气息控制能力,我在多次的声乐比赛中都演唱过。在演唱时,我把它分为了四个部分呈现——第一部分是前32小节,在与林道静分别后内心抒发出对林道静的爱慕与不舍。该段在感情上起伏比较大,强弱对比明显,身负重伤的卢嘉川倒在舞台上,在昏暗中呼唤着“道静,道静”。起始音为pp(很弱)的力量标记,我在演唱处理时将第一个“道静”唱得很轻,第二个略重一些,由强弱到弱,表达出卢嘉川临死前对道静的依恋不舍。紧接着旋律进行了一个八度的上行跨越,中音G到高音G由弱到强,在“今日即将与你永别”处,连续的强弱变换处理从强-很弱-中弱(f-pp-mp),非常考验演唱的技巧,充分地将人物内心的情感起伏、无奈及悲怆表现得淋漓尽致。“永别”二字在男高音的换声点附近,演唱时要特别注意腔体的共鸣和气息的支持。紧接着转入pp(很弱)的力度对比,温柔地唱出“永别了亲爱的静,亲爱的静”,表现出卢嘉川内心的痛苦。

此后又出现一个转折,在力度上出现了sf(突强),乐队加入了强烈又短促的弦乐,连续的三连音形成了反差,盧嘉川面对冰冷的现实爆发出内心的愤慨:“然,遍地腥风虎狼奔突,为助天下人爱其所爱,我敢先你而死,而不顾你。”卢嘉川的这种大爱精神,为天下人美好的生活可以放弃自己的生命,却不能与道静再相见。此处的“我敢先你而死”是为了信仰而死,在演唱处理时要坚决,声音富有力量,肯定的坚定的。“而不顾你”却怀有一丝对道静的歉意,演唱时可略带些音色的改变,对于现实的无奈也是不得已为之。

之后在第十九小节,此处连续的四个“深深爱上了你”力度处理上一遍比一遍强,音区逐渐变高,情绪上也将内心中深藏的这份感情推向了一个极点。演唱上连续的三连音表达了内心的肯定,音区从b1一直跨越到a2,将近两个八度的跨越使第一部分达到了一个音乐上的高潮。紧接着慢慢平静下来,随着竖琴的拨弦,强度又回到了mf(中强),“可我,将永远离开你,我亲爱的静”回到了低音区,内心的沉重充满了现实的悲凉。

第二部分从33小节开始,舒缓的竖琴和双簧管进入,仿佛将人带入了另一个美好的环境,“曾忆否,想当初,乍相逢,却如故,窗外疏梅筛月影,年夜雪花迎新春”——让人回忆起初次与道静相识相知的无限美好。此处的演唱温暖安详,“疏梅筛月影”有一个八度的跳跃,演唱时应注意音准和声音位置。45小节处又出现了一个急促的转变,情绪上也从美好的回忆中跳入现实的残酷,人民饱受痛苦,无辜的同胞惨遭杀害——“岂不知,雪掩残红皆血泪,怎忍看伤痕深处,中国人不当死而死者不计其数,钟情如我辈者,怎忍之乎”。卢嘉川痛苦悲愤地吟唱,此处音色应深沉不可高亢明亮,充满坚定的力量,与之前的美好形成鲜明的对比。

接下来进入第三部分,58小节起又回响起青春之歌的主旋律,卢嘉川知道自己即将奔赴刑场,在对热爱的祖国和心爱的道静做最后的告别:“永别了,我的祖国,我牺牲百死而不辞,永别了亲爱的静,念我时长歌当哭”。此处速度上有一些变化,从沉稳逐渐加快,越发地体现出人物内心的激动情绪,三个“长歌当哭”也是由弱到强,由低到高。

第四部分,也是咏叹调的最后一部分,此处乐队用连续的六连音催促着音乐的进程。

“惜不能与你,携手今生,看青春中国如喷薄日出”,速度稍微加快,个人认为这也是这首咏叹调最难的部分。急促的乐队伴随的演唱却是非常舒展的大线条,“喷薄日出”的出字连续延长七拍之久,在“u”母音上的长音非常挑战演唱者的声音控制和技巧,在打击乐的ff(很强)力度的支撑下,唱出最后强有力的高音b,此处演唱音色高亢嘹亮,音乐宏伟辉煌,体现出一个有坚定信仰的共产党员就义时的英雄气魄。

2015年11月再演《青春之歌》时,受到王冼平导演的指导,对于人物又有了更新的把握。从不会演到感觉会演而在演,再到现在的自然的演不做作的演,这是一个成长的过程,卢嘉川这个角色给了我最美好的回忆。

我怎样演“内莫里诺”在众多歌剧中我出演过革命人士、英雄人物、王侯将相还有反面人物,可《爱之甘醇》中内莫里诺这个角色与我以往所出演过的角色是完全不同的性格,是一个具有天真可爱、胆小羞怯、荒唐愚钝等多重性格的小人物。作曲家多尼采蒂也正是巧妙地运用了内莫里诺这个多重性格的小人物来构建剧中充满滑稽趣味的戏剧冲突。在处理这样一个“小人物”时,就不能像演英雄人物那么直板,要巧妙地运用他胆小可爱的特点,挖掘他内心对阿迪娜那份执着的爱。

此次排练的导演史蒂芬(stefan)是一个典型的欧洲歌剧导演,他喜欢用舞台的纵深在调度上做文章,这与我们国内的导演有很大的区别。例如在阿迪娜演唱时导演会安排她站在舞台更深处面对观众,而内莫里诺不唱时则可以面对阿迪娜背对观众来和她对戏,这样的好处是能够让演唱者充分地把声音交代出去。

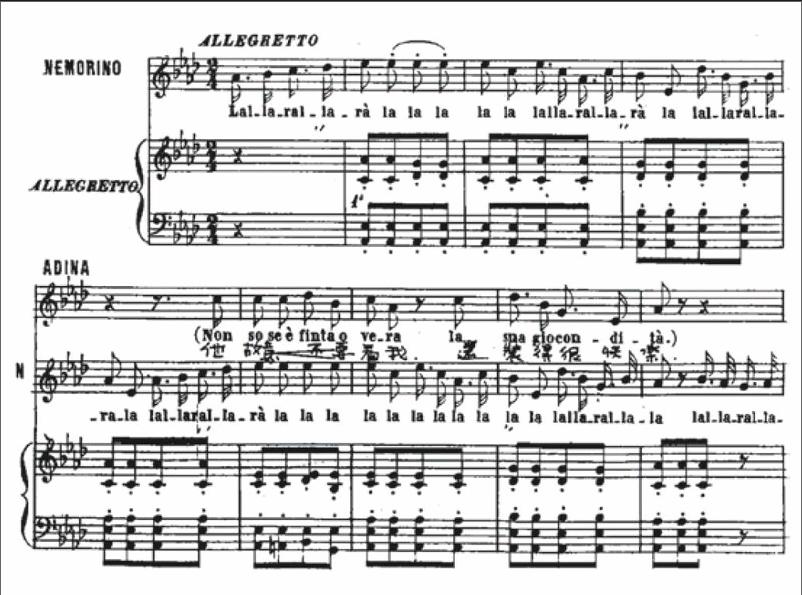

这次《爱之甘醇》的演出经历也使我在歌剧舞台上有了一个大突破。在一幕中当内莫里诺从医生手里拿到“爱情灵药”后的一段唱段是非常欢快诙谐的,他喝完“灵药”后在酒精的驱使下“啦啦啦”地唱跳了起来。

第一次排到这段时导演问我:“你可以在舞台上跳舞吗?”……天呐,这可是我从来没有尝试过的啊!对于从来没跳过舞的我来说这可是个不小的挑战,肢体的协调就是一个很重要的问题。可是既然选择了演这样一个人物,我就应该努力地去适应他,私下里一直练习如何将这段音乐表现出来,既不能影响演唱又能给观众带来一种视觉上的感受。在这一段旋律演唱的音色上我也做了一些不同的处理,毕竟喝了酒后略显轻浮,最终还是呈现了一段相对比较成功的可爱幽默的舞蹈及演唱。

除了在表演外,在音乐的演唱方面这部作品也是非常有难度的。《爱之甘醇》和《青春之歌》一样,也是一部两幕歌剧,内莫里诺的唱段量很大,导演在处理整个第一幕时内莫里诺都不下场,一直在舞台上表演甚至是跳舞,直到一幕结束中场休息,这对于演员的体力来说是一个很大的考验。

一开场伴随着合唱,内莫里诺缓缓走出,合唱结束后就是一段男高音的经典作品“多么美丽,多么可爱”(Quanto ebeua,quanto e cara!)。这首美妙的小夜曲为典型的ABA单三部曲式结构,第一部分C大调采用四个并列的乐句构成,是内莫里诺对阿迪娜爱慕之情的表达,速度稍慢,音色要控制柔和,表达浪漫甜美。

第二段为G和声大调,虽然只有9个小节,可充分地反映了内莫里诺内心的变化,一边是对阿迪娜的赞美,一边是对自己的怜惜。感叹的演唱,毫无保留,我认为整部歌剧的起因便在于此。

第三部分又回到了C大调,可与第一部分对比又稍作了些变化,连续的十六分音符及切分音比第一段较为紧密,推动了剧情发展,使内莫里诺对阿迪娜的爱显得更加浓烈。

《多么美丽,多么可爱》整首乐曲旋律轻松愉快,音乐非常柔和,正映衬了内莫里诺天真可爱纯朴的性格特征。这首小夜曲虽然简短,但是处理复杂,三段音乐情绪的变化要表现充分,结尾部分我在演唱时采用了华彩方式,这也是众多男高音采用的方式,在毕业大戏的演出中个人觉得处理得比较满意。

另一首不得不提的咏叹调,那便是大名鼎鼎的“偷洒一滴泪”(Una Furtiva Lagrima)了。这首被称为“男高音试金石”的著名咏叹调出现在第二幕第二场,为了能够得到阿迪娜的爱情,内莫里诺不惜参军换钱再去买“爱情的灵药”,即将离开家乡去参军的他唱出了心中饱含的这“一滴泪”。这是我学习演唱的第一首意大利歌剧咏叹调,在诸多比赛及音乐会中我也曾多次演唱,但我觉得唱的最好的一次是在这次毕业大戏的全剧表演中,或许这就是歌剧这门集舞台表演与音乐演唱为一体的艺术形式的魅力所在吧。

这首咏叹调为单二部形式,前奏为竖琴的分解和弦及巴松主旋律的伴奏方式。单从谱面看,《偷洒一滴泪》旋律流畅平稳起伏不大,但其中的戏剧冲突所蕴含的人物多重性格是很难掌握的,不仅需要演唱者从容自如地演唱技巧,还需要高超的艺术理解能力,不然很难将这首咏叹调所需要表达的人物细腻的内心活动表现出来。导演在处理这段咏叹调时不允许做过多的肢体动作,要求尽量用声音和情感来表现音乐的戏剧性冲突。

从母语演唱的中国歌剧《青春之歌》到意大利经典歌剧《爱之甘醇》,每一部歌剧中的每一个音符都诠释着作曲家的真情流露,每一个音符都饱含着主创人员及制作团队的辛勤汗水,每一个音符都见证着我们这些学生一点一滴的进步与成长。三年时光匆匆流逝,感谢北京大学歌剧研究院丰富的教学模式,在充满欢乐的学习和排练过程中,注重理论课程与实践课程相结合,才使我们这些学生能够走上歌剧舞台,展现自我,收获掌声。感谢教育和指引我们的每一位老师,感谢陪伴和帮助我们完成毕业大戏的每一位同学。都说做艺术的人是感性的,很荣幸我便是这其中的一员。

——以林道静为例

——寒窑咏叹调