工程移民 要尊重每一个人的基本权利

孙敏

1950年代后半叶,是中国大坝建设的开启时期。此后的四、五十年间,中国的江河上至少矗立起8万6千多座大坝,尤其是20世纪末以来,随着几大水电公司的“跑马圈水”运动,大大小小的江河已是悉数沦陷。世界第一高坝不断在西部河流上刷新着纪录,中国已成为全世界水坝数量最多的国家。

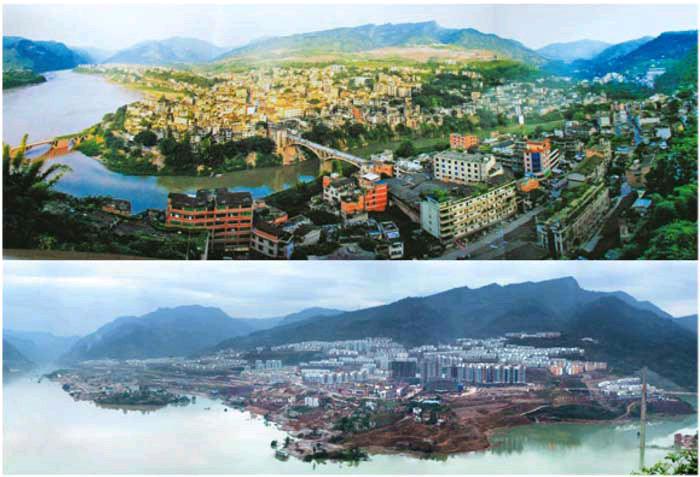

在国家层面的话语里,水电关系着经济发展和国运兴衰,是减少碳排放的利器;在开发商的眼里,“滚滚长江日夜流,流的都是煤和油。”只是这些宏大叙事的后面,有多少人知道大坝改变了谁的命运?那些因建坝而舍弃家园的人们付出了怎样的代价?在水电利弊的争论中,人们普遍关注的是环境的利益,尤其是在奔流的江河被密集的大坝拦截之后日益严重的水污染、频繁发生的地质灾害,以及生物多样性的减少,而那些失去土地和家园的人们,反而成了一个最沉默的群体。水电工程造就了中国有史以来最大规模的非自愿移民群体,有统计认为50多年来,中国有一千多万人口因大坝而被迫迁离家園,而他们中的绝大多数依然处于极贫状态。大跃进时代的移民动员口号是“迁一家,救万家”;半个多世纪过去,我们听到的依然是“舍小家,顾大家”之类的移民宣传。由此可以看出中国50多年水电史上,大坝移民的工作一直延续着计划经济时代的简单粗暴。

最早关注水电社会影响及移民生存状态的是云南绿色流域的创始人于晓刚。早在2001年,他受聘对澜沧江上的漫湾电站库区移民进行社会影响后评估。调查的结果是令人震惊的,这个水电行业中被认为是投资最省效益最高的明星企业背后,是无数家庭的流离失所。从电站开工到建成发电的20年时间里,失掉家园又得不到合理赔偿的移民社区几近崩溃,生计无以为继,无论老幼一直靠着捡电站垃圾为生。这份报告最终以新华社内参的方式送到了时任的朱镕基总理的办公桌上。2004年在朱总理过问下,云南地方政府促使电站最终出钱重新安置了库区移民。漫湾案例是诸多不幸中幸运的一个,但不是中国水电业移民问题就此有了改变。随着澜沧江上的大坝建设高潮再起,漫湾上游的小湾电站、下游的大朝山电站一年时间里就发生三次数千人的抗议事件。接下来的若干年里,金沙江、大渡河、雅砻江上移民上访事件一直在发生。大坝工程带来的非自愿移民,在中国几十年水电史上始终没有得到很好的解决。这与水电业高调宣称的“造福一方百姓”的虚妄口号正好相悖。

一直以来人们简单地认为,移民的问题就是经济赔偿的问题,似乎移民的积怨都是来自于得不到满足的经济的要求。这是用单一的经济价值取向来解释复杂的成本巨大社会问题,尤其是忽略了原住民与土地的精神和自然的联系。

20世纪初年,正是中国几大水电集团在西南各大江河上“跑马圈水”的高潮时期,怒江十三级电站、金沙江虎跳峡电站在社会上引起的极大争议。2005年春天,云南绿色流域在丽江举办了一个有金沙江、怒江、澜沧江三江移民参与的研讨会。有媒体调查记者说:“三条江我们都考察过了,如果建电站,老百姓何去何从,水库淹没的不仅是农民赖以生存的土地,还有不可复制的多样的文化。”

中国西南地区的峡谷地带,是水电业眼中的水能富集区,亦是少数民族文化多样性最丰富的地区。居住在金沙江边的葛全孝这样分析他的家园:他认为生存环境包括物质的和非物质的部分。建坝让他们损失的物质资源包括土地资源,如宅基地、基本农田、荒山荒坡可以放牛羊、江边湿地可以养鸭子,还有自留地、承包山地、集体林木、以及种植多年的兰花桂花核桃板栗和桃梨等等。

物质的损失不论多少还可以算出价格,但非物质的环境损失就是无价的了。河里的鱼、沟边的药草、山中的动植物资源,我们是自药自医,成本低,换了环境这个资源就失去了;传统的村寨影响圈,从古到今形成的一些古老的村镇在当地的影响,这是一种无形的资产;亲情友情影响圈,几代人积累下来的影响,办事方便,如果脱离了这片土地,几代人积下来的功德就失去了;信仰圈,我们那里有信回教的,有烧香叩头的,大家和平共处,信仰通过几代人的传递,对教育后代稳定社会有很大作用;民族圈,我们这里有纳西族、白族、苗族、藏族,大家合睦相处,一离开这种平静的乡邻关系就丢失了;文化圈,如传统节日、语言教育,文化享受都会丢失;家族的阴地是先人在的地方,每年清明每家每户都要有个去处,怀念先人,搬迁活着的人搬走了,家族的阴地怎么办?民间道路、灌溉水沟都是一代代人积累的,国家没有投入一分钱,是农民自己积资集体修筑的,哪怕是饿肚子时期,饿着肚子都要修;公共设施,包括当地的名胜古迹、庙宇学校、集体的聚会场所等等,也都是民间出力出资集体修建的,这让一个社区拥有天然的凝聚力和归属感。你可以建学校建公园,这些集体性的无形资产怎么赔?况且搬迁之后,原有的社区凝聚力便永远地丧失了。这种损失,不论公司也好国家也好,谁都赔不起,就如人死了是医不活的。

正是以老葛为代表的社区长者带领金江镇3000多原住居民坚持向中央反映他们的诉求,最终阻止了虎跳峡电站的修建。他的分析让澜沧江的移民感到了刻骨铭心的痛,这不是一种“可能性”,而是他们已经走过来的经历,对他们来说,能够回到从前的生活就是幸福。从前的村长说:“祖先给我们选择这片土地是有道理的,土地肥沃,气候温暖,山上有树,河里有鱼。人家说穷,但我们生活得踏实,有吃有穿孩子有学上就是好生活。我们现在的生活就像快灭的油灯,大坝已经压得我们喘不过气来。”

西南水电开发涉及大量少数民族移民,而我国至今没有一套针对少数民族权利保护的移民政策和适应于民族自治地区开发水电的政策。目前水电移民安置依据的是中华人民共和国国务院令第471号,《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(2006年3月通过 2006年9月施行)。该条例只有一条针对少数民族的条款:“编制移民安置规划应当尊重少数民族的生产、生活方式和风俗习惯”。但没有任何保护少数民族权利的专项条文。近年来,大坝正在逼近西部河流上游边缘地带,逼近生态与文化都十分脆弱的青藏高原,这对那里的世居民族将来带来怎样的影响?三年前,云南绿色流域、挪威奥斯陆大学法学院、国际河流,联合橫断山研究会、成都河流研究会,采用参与式社会影响评价的方式,对雅砻江少数民族地区水电移民的文化影响状况进行了调查。调查的结果不容乐观:对于世居在西南“民族走廊”河谷地带的世居民族来说,“水电大跃进”不是千载难逢的发展机遇,而是开启了搬迁原住居民、淹没河谷文明、破坏历史形成的人地关系和社会文化生活方式的灾难历程。原住居民被迫放弃自己家园和生活技能,离开其熟悉的社会自然环境,进入一个对他们的文化认同有许多偏见和歧视的社会,开始新的人生历险的旅程。如果不努力推进基于尊重其基本权利的法律及其实施的现状,完善合乎社会公平的法律救济保障机制,在国家强权和无情的市场经济规则下世居民族多舛的谋生命运和文化生存是毫无悬念的。调查队最终将调查结果整理提案,提交了全国政协,希望提请社会关注西南少数民族地区水电移民,确保当地少数民族与其文化遗产和传统知识相关的精神和物质利益得到保护。

雅砻江河谷是一条古老的藏彝走廊,沿着横断山脉,世代居住着藏族、彝族、普米族和苗族。自1995年二滩电站建成以来,锦屏一级二级电站相继建成发电,未批先建的卡拉电站和杨房沟亦在施工当中。在已经搬迁和正在搬迁的移民中,文化影响以及文化的不适应几乎渗透到了他们生活的方方面面。首先是物权和资源权利得不到尊重,土地、房屋、经济林木的赔偿不足,让他们有被掠夺的感觉;公地资源使用权没有计入,老家的农耕经济系统、庭院经济系统、公地资源利用系统、居住系统提供了村民适足的食物,用水和适足的住房。然而,移民和新安置地使他们失去许多改善的条件。气候改变、耕地減少、多样的农作物生产转变为以玉米为主的单一种植方式。灌溉用水的量和质也都大大下降,以及病虫害的增加,使他们的食物生产的多样性和产量都减少了,收入也减少了,满足民族特有的饮食习俗成为困难。从前的生计是多样的,现在全部希望就在一亩三分地上。

苗族、彝族和普米族的许多文化传统正在消失。如彝族的毕摩、苗族的慈能、草医乡医民间医疗系统正在失效。由于亲戚网分散,参加传统婚庆和葬礼都很困难,一些仪式的材料如高山柳,只能在原居住地才能找到,这加速了一些传统仪式的消失。从前火把节会大家一块儿跳舞,现在不跳舞了,传统的东西都留在老家了。羊棚子的苗族社会组织形式以家庭为核心,移民远迁使一个家族分散了。老人过世子女来不及参加葬礼,这是很不孝的事。社区分散,造成文化学习传承没有气氛,如跳芦笙舞、打卦、送鬼、喊魂、翻阴码、白龙会乞求风调雨顺、苗医等风俗,还有妇女绣花技艺也在消失。普米族的神山是不能动的,当施工单位在神山上炸了一个洞,村里人感觉山神已经离他们而去。传统中祖坟也是不能搬的,搬了家里会不得清静,有一家人迁了祖坟,结果一连死了几口人。但是,不搬又不能任由祖先的墓地淹到水里。

社会资本和社会网络的丧失,降低了社会保障程度,直接导致了一些人群的贫困化。在景屏电站的移民安置村古柏村,一些老人或残疾人在老家的时候他们可以用多样的生计维持基本的生活,如有一位60多岁的老人,老伴是残疾人,他养了二十多群蜂子,家里还有几棵核桃树。每年收核桃的季节家族中亲戚会来帮忙,他的核桃和蜂蜜一年可以收入几万元。搬迁之后,他不再有多余的经济来源,耕种两亩旱地对他来说是沉重的负担,而且他不再有亲戚能够帮忙。请其他移民帮忙是要出工线的,这对他是不小的支出。这个家庭自搬迁之后一夜之间就沦为了五保户。凉山州彝族研究所的马尔子所长说:“家支是彝族社会最重要的社会保障体系。养育孤儿,扶助老弱,人们依靠家支的力量解决所有可能出现的生存困境。这使得彝族历史上从来没有出现过饿死人的现象。移民对彝族来说是非常困难的选择,这意味着家支分离、社会网络解体。在未来可能出现任何困难的时候,他们会显得非常无助。”

彝族的生活空间是多维的,他们本来就是一个半农半牧的民族,移民让他们失去了自由广阔的山野,陷入单一的生产方式,居住环境也成了人与牲畜局限在一个狭小空间里,这对他们来说是难以适应了。单波村的一位妇女说:我们就喜欢和老熊猴子住在一起,我们就喜欢这样的生活。但水电开发忽视了这条走廊的历史文化资源。近年来,移民的经济补偿有所提高,但对于世居民族而言,需要解决的远远不止经济的贫困,还有随着社会资本的丧失而来的社会贫困。当传统的社会网络崩溃之后,人们所依赖的精神寄托便不复存在了。而新的网络的建立,得假以时日,这需要无数代人的亲情的积累。

如今的中国,是世界上最大的水电工地。包括滇、川、藏、黔、桂在内的西部地区,少数民族水电移民人口将达到数百万。基于脆弱的生态环境、特殊的生计方式、社会组织、宗教信仰、文化传统和语言文字,这个群体的权利最容易受到侵害。他们对生态资源、社会资源和包括宗教信仰在内的文化共同体资源的依赖更强,与周边资源和社区共同体的关联程度更高,他们作为个体独立创业谋生的能力更弱。

奥斯陆大学的法学教授周勇说:“水电开发主要涉及到具有相互冲突利益的三方:国家,开发公司以及受水电开发影响的公民个人和社区特别是江河沿岸的世居民族。国家有实现国民经济发展规划,保障能源安全和发展可再生能源的目标;开发公司追求利润的最大化,而因水电开发将毁坏的江河沿岸的耕地,山坡林地和牧场高山,不仅是世居民族的传统生活方式所赖以存续的物质基础,还是他们世世代代结成的社会关系的空间和精神的家园。由于国家拥有权力,公司拥有资金,特别是这两者的结合,极易对第三方的利益造成巨大的损害。要合理解决这一组错综复杂的矛盾利益关系,只有在法治的基础上,强调国家有义务、公司有责任遵守现行的国内法和国际人权法,尊重人的基本权利价值观以及世居民族特别是少数民族多样的社会经济文化生活方式,方可能够达到“可持续发展”的社会综合目标。”