试析西周复合体玉柄形器的组合方式

张俭

【摘 要】通过梳理西周时期复合体玉柄形器的资料,着重对其器柄、组合附饰、穿孔蚌托、玉柱四个组成部分的组合方式进行了分析,认为复合体玉柄形器的器柄是插嵌入组合附饰之中,而组合附饰是粘连于漆木牌上的整体,穿孔蚌托是紧贴于组合附饰末端,最下方是玉柱插入穿孔蚌托之中。

【关键词】西周时期 复合体玉柄形器 组合方式

柄形器是商周玉器中较为常见的一种玉器制品。根据目前的考古资料显示,玉柄形器绝大多数出自规格较高的大中型墓葬。最早见于二里头文化的墓葬中,经历了商代早中期的初步发展时期,商代晚期、西周早中期的大发展繁荣时期,后逐渐衰落于西周晚期至春秋初期[1]。因其名称和用途目前还未弄清楚,故以其形状略似器柄,暂称之为柄形器[2]。

一般来说,可根据有无组合附饰,将玉柄形器划分为单体和复合体(也有称“组合型”[3])两大类。顾名思义,单体玉柄形器即出土时没有附饰,仅为一件器柄;复合体玉柄形器不仅包含有器柄,而且器柄末端还有一组玉饰、石饰、绿松石片、蚌片按照一定规律分层、分列地镶嵌在一起的附饰组合。组合附饰是一个整体形象,其出土时玉、石、蚌、绿松石片均呈较易散乱的单个个体,但排列整齐。部分复合体柄形器的附饰下方还发现有漆痕[4],因此推测它们可能是粘连或镶嵌在一种易腐朽的有机质载体上,如丝帛、布、革,或是竹木片、漆木牌等。此外,据保存较为完整的玉柄形器资料[5]来看,器柄、组合附饰的底部还有一件穿孔方形蚌托,蚌托中插入一件玉柱或蚌柱。由于器柄末端部分或出榫、或薄刃,似为方便插入或嵌入某物之中,而复合体玉柄形器出土现状大都是器柄与附饰组合紧密连接在一起,因此有理由推测器柄下端是插入或嵌入附饰组合,然后组合附饰底部连接一件穿孔的方形蚌托,蚌托下插入一件玉柱或蚌柱,这样便构成了一件完整的复合体玉柄形器(见图1)。

根据目前的考古发现可知,复合体玉柄形器最早出现于商代后期,仅在小屯西北地[6]发现4件,其中1件出自墓葬M41,3件出自小屯宫殿区以妇好为代表王室墓附近的祭祀坑内,这说明玉柄形器具体执行的宗教祭祀功能受到晚商上层阶级的特殊关注[7]。西周时期,复合体玉柄形器主要集中分布在陕西、河南、山西等地的大中型墓葬中。西周早中期是复合体玉柄形器最盛行的时期,数量多,形制丰富,且普遍随葬于大中型墓,说明上层阶级对其非常重视和偏爱。西周晚期,复合体玉柄形器数量逐渐减少,形制由多样变单一。至春秋初期,几乎完全消失。

从复合体玉柄形器出土现状来看,大部分情况是:自上而下,依次连接为器柄、组合附饰、蚌托、玉柱。器柄末端呈薄刃、出短榫,或斜平,或抹角,似为插入或嵌入组合附饰部分。

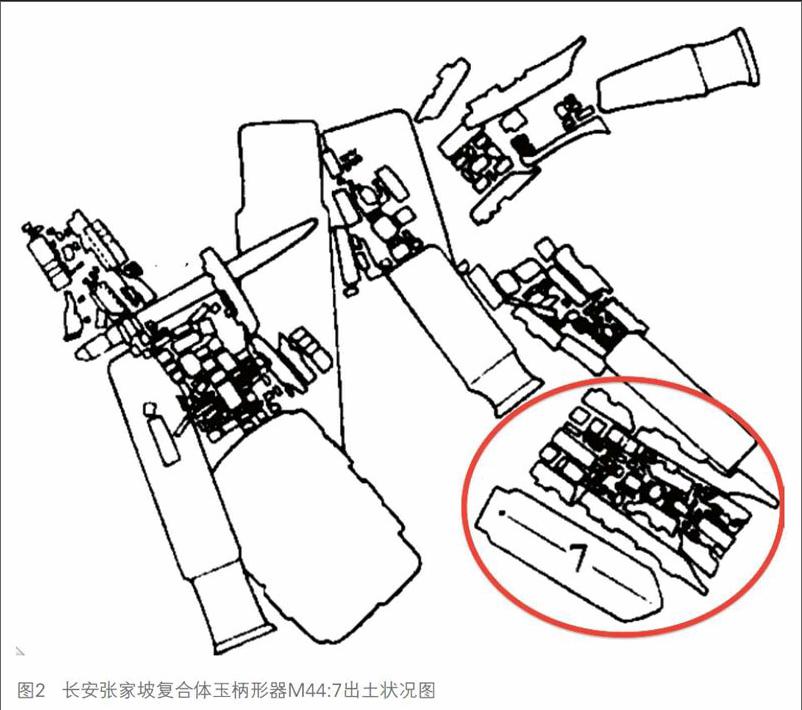

有的学者认为,器柄是装入鞘袋的,而组合附饰是鞘袋上的装饰物[8]。依据有二:一是镐京发现的一件单体玉柄形器长花M15:25出土时即插入鱼皮鞘中[9];二是器柄和组合附饰并非紧密连接,而是有一段间隙,而且组合附饰两侧宽于器柄。这一观点值得商榷。首先,鱼皮鞘属孤例,也许可以不排除单体玉柄形器有插入鞘袋的惯例可能,但不能将之拿来证明复合体玉柄形器也是如此,毕竟复合体柄形器的组成部分还包括组合附饰、蚌托、玉柱等。从洛阳北窑墓地所出的完整复合体玉柄形器来看,蚌托下插入玉柱,蚌托和玉柱紧密连接在组合附饰的末端,那么,这样一个整体如何插入鞘袋?其次,由长安张家坡M44:7(见图2,原报告标注为戈,实际上7号戈应该与之旁边的组合附饰形成一个复合体玉柄形器,否则该组组合附饰无处安放,而且该墓是保存完好连填土一起整体提取出来复原的)[10]可知,组合附饰和柄是可以完全脱离、拆卸分开的,有理由相信这二者是可活动装卸的。如果按照该学者的说法,组合附饰是鞘袋上的装饰物,那么为何埋葬时有的装入鞘袋(复合体玉柄形器的器柄和附饰组合连接在一起),而这件却没有装入鞘袋,难道是鞘袋脱离?再次,该学者认为附饰组合与器柄之间有空隙,因此二者不是插嵌关系。但如果附饰是鞘或袋上的装饰品的话,为何所有的附饰组合都是出现在紧接着柄尾端的位置,难道鞘或袋子的深度正好是在附饰以上?那所谓的鞘袋上装饰组合附饰有何意义?这样显然和两者分开没有区别。此外,他假设组合附饰是两面各一层或两层对称地装饰于鞘袋上,但是根据考古发现,两层或四层附饰并不对称,它们仅仅在同一层、同一平面上中轴左右对称,而非作者所认为的第一层与第二层一模一样,第一、二层与第三、四层对称。所以,如果第一层、第二层比较精致的玉饰镶嵌在正面,第三层、第四層比较粗糙的石饰、蚌片镶嵌在背面,何来对称之说?似乎没有这个必要。因此,我认为,组合附饰并非是鞘袋上的装饰。

我认为,组合附饰应是镶嵌在漆木牌上的装饰物,器柄是末端榫头插嵌木质漆牌中并加以粘连牢固。

由出土现状来看,组合附饰中同形制的玉饰或石饰或绿松石片都是一层一层紧密重叠的,可见二者并非分开粘连在不同的平面上,而是一起粘连附着成一个整体,然后才镶嵌在一个漆木牌上。根据洛阳北窑墓地出土的复合体玉柄形器的器身及其周围发现有漆痕残迹来看,组合附饰应该是附着在牌状的漆木器上。而组合附饰的末端较为齐平,与之相接的蚌托面同样非常平整。那么,再来看看厚度的比较:蚌托侧立的厚度,即蚌托的宽是1.4厘米;组合附饰的厚度,即四层附饰+漆木牌的厚度,四层附饰大致的厚度累加起来是0.95厘米[11];反推之,漆木牌的厚度可能会在0.45厘米左右,器柄末端的薄刃厚度是0.2~0.9厘米,不超过组合附饰的厚度,再加上未知的漆木牌厚度,理论上可以完成插嵌。

因此,通过以上三者大致可推算出器柄末端、组合附饰末端与蚌托之间的厚度并不相冲突,能够完成器柄插嵌入组合附饰以及组合附饰末端与蚌托对接。最后是玉棒插入蚌托穿孔中,超出穿孔的部分依然插嵌入带漆木牌的组合附饰整体中。

从出土位置来看,西周时期复合体玉柄形器较多的是集中于墓主人胸、头骨、腹、腰胯部,少数出土于葬具即棺盖上、椁盖上及棺椁之间,此外还有极少数出土于墓壁或被墓主攥握在手中。可见,复合体玉柄形器作为随身携带的配饰的可能性较大。其中,贴于墓壁放置的3件复合体依然保持四部分结构完整,足以证明复合体玉柄形器的四部分结构是紧密连接在一起的。张剑据此认为是玉柄形器出外时佩戴于腰间,居家时悬挂于墙壁之上[12]。曹楠简单根据出土位置判断即得出结论,认为它用于多种礼仪活动,是可以捧在手上、佩戴在胸前、悬挂于腰间的[13]。我认为,根据其出土位置来推断柄形器的用途和性质,实在是不妥。张长寿即认为根据柄形器出土的这些位置并不能表示柄形器自身的功能,而只是显示墓主人的地位和财富[14]。此外,刘钊在考察安阳后岗殷墓的柄形器用途时,从柄形器上的铭文王的称谓,甲骨文“示”“主”字与柄形饰的象形方面的综合考证,认为“石主”是柄形饰的用途之一[15]。同样从古文字着手并结合文献记载和考古发现来推断,李小燕、井中伟从古文字“瓒”的结构与晚商小臣单体柄形器自名的瓒字进行比较,同时结合洛阳北窑M155:17复合体玉柄形器下端有一件形似觚的漆痕,遂判断玉柄形器是玉瓒,是祼祭用玉之一[16]。此外,关于玉柄形器的用途还有琴拨、命圭、发簪、玉璋、玉节等说法,但是从复合体玉柄形器的完整组合结构来反观,部分说法是难以站得住脚的。

从墓葬中随葬的频率来看,大多数墓葬仅随葬1~2件复合体玉柄形器,随葬较多的有宝鸡茹家庄M1甲、乙室共出17件[17],扶风强家村81M1出土5件[18]。而且,如果一座墓葬中出复合体玉柄形器的话,就必然会出单体玉柄形器,反之则不然。可见,复合体玉柄形器在西周时期仍然较为珍稀,多随葬于等级较高的墓葬,随葬于身份显贵的诸侯、奴隶主贵族等墓主人身上。

注释:

[1]张剑.商周柄形玉器(玉圭)考[A].三代文明研究(一)[M].北京:科学出版社,1999.401.

[2]夏鼐.商代玉器的分类、定名和用途[J].考古,1983(5).

[3]石荣传.再议考古出土的玉柄形器[J].四川文物,2010(3).

[4]洛陽北窑西周墓地的复合体玉柄形器器身和周围发现有漆痕.

[5]洛阳市文物工作队.洛阳北窑西周墓[M].北京:文物出版社,1999.

洛阳北窑西周墓的M174:40、M216:3、M216:4、M216:5、M216:6、M215:35、M215:48、M155:17、M173:9、M250:1这10件复合体玉柄形器均保存完整,由一件器柄、一组附饰、一件蚌托、一件玉柱或蚌柱,这四部分组成,彼此紧密连接。而且,器身四周有木迹和漆片痕迹.

[6]中国社会科学院考古研究所.安阳小屯[M].北京:世界图书出版社,2004.

[7]李小燕,井中伟.玉柄形器名“瓒”说——辅证内史亳同与《尚书·顾命》“同瑁”问题[J].考古与文物,2012(3).

[8]魏继印.玉柄形器功能新识[J].考古与文物,2013(1).

[9]陕西省文物管理委员会.西周镐京附近部分墓葬发掘简报[J].文物,1986(1).

[10]中国社会科学院考古研究所.张家坡西周墓地[M].北京:中国大百科全书出版社,1999.

[11]根据报告中对玉附饰的描述计算得出,即厚体玉饰厚度0.5+薄片玉饰厚度0.25+两层石饰0.1+0.1=0.95厘米.

[12]张剑.商周柄形玉器(玉圭)考[J].三代文明研究(一)[M].北京:科学出版社,1999.

[13]曹楠.三代时期出土柄形玉器研究[J].考古学报,2008(2).

[14]张长寿.西周的玉柄形器——1983~86年沣西发掘资料之九[J].考古,1994(6).

[15]刘钊.安阳后岗殷墓所出“柄形饰”用途考[J].考古,1995(7).

[16]李小燕,井中伟.玉柄形器名“瓒”说——辅证内史亳同与《尚书·顾命》“同瑁”问题[J].考古与文物,2012(3).

[17]卢连成,胡智生.宝鸡弓鱼国墓地[M].北京:文物出版社,1988.

[18]周原扶风文管所.陕西扶风强家一号西周墓[J].文博,1987(4).