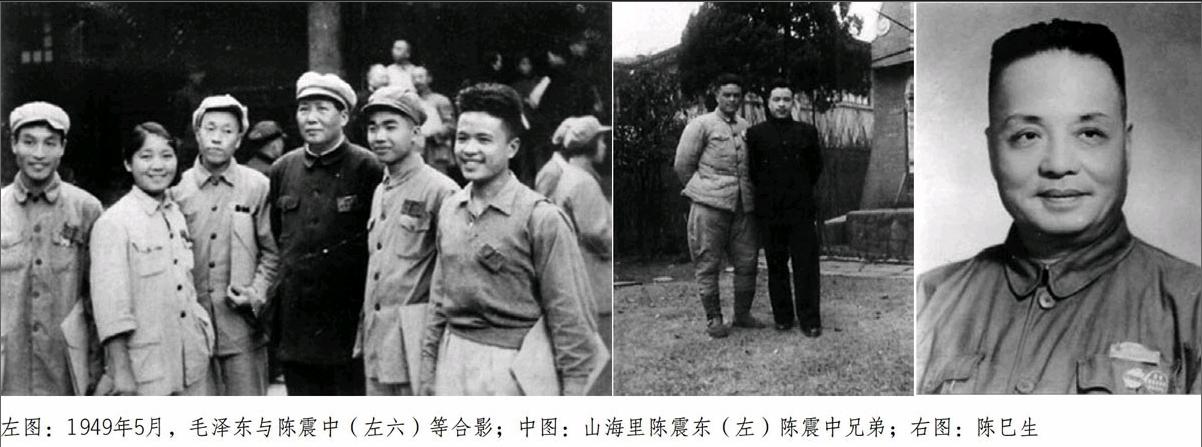

1946年学生运动中的陈氏父子

朱子南

见邓伟志先生《一九四六年“下关惨案”补遗》(刊2016年第5期《世纪》)文,说到上海各界代表去南京为和平请愿而在下关被殴一事。文中谈及请愿代表共11人,“唯一的女性是雷洁琼,她当时只有41岁,也是最年轻的代表”。此说有误,最年轻的代表可能是出生于1926年的陈震中,时年20岁。

邓伟志先生文中明确说到请愿代表为11人,但未列名单,现补充如下,以存史:马叙伦、蒉延芳、阎宝航、雷洁琼、胡厥文、盛丕华、包达三、吴耀宗、张炯伯以及学生代表陈震中、陈立夏。不知陈立夏的年龄,也可能他才是最年轻的代表。

陈震中在请愿中受重伤

我的娘舅陈巳生与表兄陈震中,对中国革命做出过重要贡献,因他们均为地下党,这种特殊身份使他们养成守口如瓶的习惯,从来不对外讲做过的革命工作与暴露自己的身份。随着档案的逐渐开放与对史料的挖掘,他们的一些事才渐渐浮出水面。

在1946年春爆发的反内战、反饥饿、反独裁,要和平、要生存、要民主的学生运动中,陈震中是公开出面的上海著名学生领袖。当时,他在上海圣约翰大学上学。1946年6月23日的请愿,先是在法国公园集合,再转入静安寺路(今名南京西路),南京路(今名南京东路)往北至上海北站,举行大会后,送代表们进入站台,再游行,历时整整一上午。

我参加了这次游行。当时我在育才中学上初中。前一天,在中学山海关路西侧的墙上贴出未落款的“通知”说是在6月23日(这一天是星期日)举行游行,欢送和平请愿代表去南京。先在学校门口集中,再去法国公园。我在当天一早就去了学校门口,但见“通知”上已加注了游行延期的字样。但我还是等了一会儿,才见到七八名同学也来了,就一起出发。原来这“加注”是学校三青团分子所为。不敢公然破坏,就出此卑劣行径。育才中学当时已有中共地下党员在活动了,这“通知”便是由他们贴出的。

大游行自法国公园出发,4人一排。据邓伟志文中所说,“在车站广场参加集会的有五六万人,集会前后,游行队伍走到哪里都有人参加进来”,“这样算起來,足有十万人”。因之,他认为游行人数,“一种说法是五六万人,再一种说法是十万人,哪个数字正确?其实都对。”实际上,沿途中有人参加,也绝没有增添三四万人。当时参加游行人数为六万人左右,而在宣传时,则号称10万人。据当时游行参加者,也是敬业中学学生游行的组织者王一明回忆,参加游行的为“5万多人”(见《火红的青春——上海解放前中学学生运动史实选编》)。我至今还记得游行中发生的一件事:游行队伍途经静安寺路时,突然前面有一阵骚动,原来抓住了散发传单、污蔑这次游行的一个国民党特务。游行的群众把这个特务放到了一辆大卡车上,脱光了上衣,在后背上用黑笔写上了“特务”二字,随游行队伍一起行进,也算是“示众”吧。

为什么我对陈震中特别关注?他父亲陈巳生,我是称为巳娘舅的(陈巳生的兄长陈淼生,我称之为淼娘舅),陈震中是我的表兄。我父亲宇苍公的前妻陈爱珠,是陈淼生、陈巳生的堂姊。

对陈震中参加上海各界人民和平请愿团去南京,在下关被殴打致重伤一事,作为请愿代表团团长的马叙伦,在1946年7月6日《民主》周刊第38期上发表了《记六二三下关事件》一文,对事件的全过程作了翔实的介绍,被打成重伤的有雷洁琼、阎宝航等,“一个学生代表陈震中简直像个死人”,在被抬上汽车赴医院途中,马叙伦写道,“我时常在搭陈震中的脉息……哎呀,不好了,陈震中的脉息快没有了”,于是要汽车快开,直到午夜后的3点钟才进入病房,而其时,“进来了共产党的代表周恩来夫妇和董必武”,以及罗隆基、梁漱溟、张申府等人来慰问。陈震中是为中国的民主运动流了血的。就是周恩来与陈震中在病房中的这一面,据陈震中回忆,在1949年9月新政协开幕前夕,周恩来会见陈震中等先期到达的政协代表时还说了一句:“你就是1946年六二三到南京请愿的学生代表陈震中嘛,你好吗?”

1949年3月,陈震中作为上海市学联主席出席了全国第十四次学生代表大会(在1919年“五四”之后的6月于上海成立了全国学生总会,至1949年已举行过13次全国学生代表大会),并被选为全国学联副主席(谢邦定为主席)。1952年举行的第十五次全国学代会上,选出田德民为主席。1955年7月举行的全国第十六次学代会上,选出胡启立为全国学联主席。我作为北京市代表(时为北京政法学院学生会主席)参加了这次大会,而其时,陈震中早已去上海任团市委军体部部长、华东团委军体部副部长了。此后,我再也未获知陈震中的消息。直至近年陈震中的侄子陈守中来我家相访,才知道,因国民党军警的缉捕,陈震中在地下党的掩护下撤离上海,于1948年辗转来到党中央西柏坡驻地,担任第十四届全国学代会的筹备委员会主任,随后进入北平的。陈守中也说到,陈震中还健在,而作为我的表兄,至今也缘悭一面。但陈震中的名字,却几十年来一直留在我的心中。

也是最近才知道,陈震中是在1945年2月参加中国共产党的,作为地下工作人员,以上海学生领袖身份——上海市学生联合会主席,领导上海的学生运动(国民党组织的上海市学生总会,则几乎被人唾弃)。陈震中在中共中央上海局和上海市委领导的上海党的学生运动委员会(简称学委)的领导下工作。当时学委书记是张本(解放后任上海市委青委书记、上海市团工委书记),副书记为吴学谦。

邓伟志先生文中提到“在今天全国政协的34个界别中,你找不到上海人民团体联合会这个界别。可是在一届全国政协的界别中有上海人民团体联合会,不仅有这个界别,而且这个界别所占有的委员名额很多,比某些界别还要多。”这里所说的“委员”,正确的说应该是“代表”。在一届政协代表中才选出委员、常委、副主席、主席。陈震中就是作为上海人民团体联合会的代表参加第一届全国政协会议的。上海市学联是上海人民团体联合会的成员,而陈震中是上海学联主席。上海人民团体联合会并不是只有群众团体才参加的,也有各党派,如上海市委副书记刘晓就是上海人民团体联合会的首席代表。

陈巳生为“六二三”

大游行提供交通工具

一届政协代表中有陈巳生、陈震中父子代表,也有严景耀、雷洁琼夫妻代表,一时是传为佳话的。这里要插说一句,我在1954年9月考入北京政法学院(今为中国政法大学)时,雷洁琼是学院的副教务长,因担任学生会主席,我不时地向雷副教务长反映老师的教学情况,如一位现代汉语老师的水平很高,为外聘的清华大学语言研究所研究员,但教学方法不得当,同学意见很多。我就向雷副教务长反映了这意见,她表示要来听课,具体了解情况,但她实在太忙。结果是放了一台录音机在讲台上,有空时再听录音。那位老师一紧张,完全是读讲稿了。有时,我也会同雷洁琼老师谈起“六二三”下关事件。她说到,当时她穿的旗袍也被暴徒撕破。严景耀老师是在四年级时为我们讲授国家法的。

陈巳生在1908年到上海后,曾在民国时期以基督教青年会干事的身份到欧美各国游历。1929年回国后,投身于上海工商界。几经转辗,在1944年由陈淼生投资、接管了上海关勒铭金笔厂,陈巳生出任总经理。于此期间,陈巳生掩护了江苏省委书记刘晓(化名刘镜清),江苏省委组织部长王尧山,刘晓以关勒铭金笔厂的常务董事(一说为工厂的副总经理)为公开职业从事秘密活动,而王尧山以一般職工身份潜伏。遗憾的是,当事人已去世,也因历史原因,一些细节,已无从查考了。这“历史原因”是直到上世纪80年代初才有答案的。

1945年,陈巳生与马叙伦、严景耀、雷洁琼等一起发起组织了中国民主促进会。同年,陈巳生又经盛丕华、杨卫玉介绍参加了中国民主建国会,并参与筹建了上海市民建分会。

要说明一下,上海1946年“六二三”大游行所用的大卡车,就是陈巳生提供的。

陈毅说,陈家两兄弟一个“革命不足”,

一个“迷信有余”

陈巳生是一名基督教徒,受基督教青年会的影响而正式受洗。在上海解放后,担任了华东军政委员会委员,华东监察委员会副主任,同时又担任了基督教长老会救主堂的董事长。陈淼生作为关勒铭金笔厂的大股东仍从事企业的经营活动。当时陈毅还开玩笑说,陈家两兄弟,一个是“革命不足”,一个是“迷信有余”(见内部资料《上海山海里陈家》)。这也可见,在党的革命队伍中,人生途中的“复杂性”了。

1951年,陈巳生作为中国赴朝慰问团华东暨上海的分团团长带队赴朝,副团长中有巴金等人。我当时奇怪,陈巳生是“资本家”,怎么这样受器重?这个谜在前几年才破解。原来,陈巳生在1941年12月太平洋战争爆发后,已由上海宁绍人寿保险公司的谢寿天介绍、经中共江苏省委批准参加了地下党。虽然参加了革命,但对基督教的信仰如故。因之,才有陈毅“迷信有余”的评语。而据陈巳生的次子陈震中介绍,虽说他已于1945年2月参加了中共在上海的地下组织,但对他父亲参加中共一事,却茫然无知,直到上世纪八十年代初才由上海市委统战部正式对家属宣布的。陈巳生于1953年去世,有人说:过去说“盖棺论定”,但陈巳生的神秘面纱直到历史的新时期才揭开。因之,陈巳生当年从事革命活动的细节已无从查考了。

这并非孤例。我1950年在中央劳动部任办公厅秘书时,劳动部办公厅副主任李文宜是以民盟中央常委、民主人士身份出现的。因而,在“左”的思想主导下,她在劳动部并未受到应有的对待。直到1997年5月24日人民日报刊载李文宜逝世的消息,才介绍说是“中国共产党优秀党员”,在1927年曾列席中共五大,1928年又与邓颖超一起列席在莫斯科举行的中共六大,是中共中央妇委委员;为了统战工作的需要,才奉命于1943年参加民盟的。这是“盖棺”才“论定”的。