幸遇名师陆维钊

张鑫

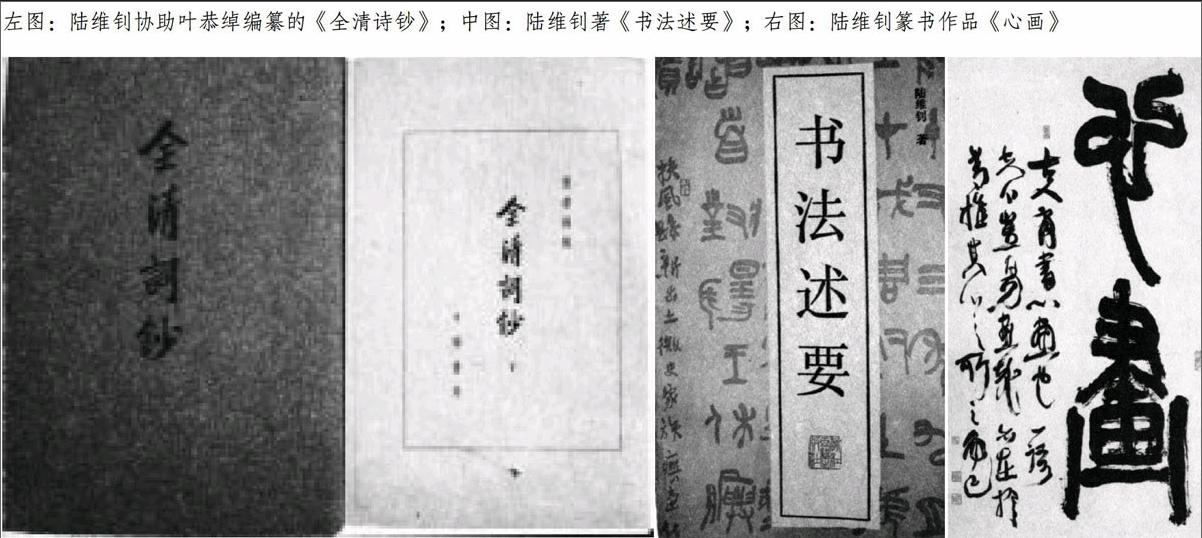

陆维钊诗词丹青皆通,亦善琵琶、古琴、箫。他为遗腹子,幼为秀才祖父门下训童,得亲诲而才华超群。其前半生以文见长,曾为清华研究院导师王国维的助教,次协叶恭绰先生编纂完成后半部《全清词钞》,编注《三国晋南北朝文选》等。后半生以书画彰显盛名,尤以“陆氏蜾扁”独树一帜,成为建国后书法创新一派,被学界誉为20世纪杰出书家。画坛大家方增先为其门墙桃李,近老病侵寻,仍师恩难忘,自叙莫逆之交,旧梦依然,弥足珍贵。

潘院长“挖”来大学者

1960年陆维钊先生正式调入我院,之前为聘请的授课教师。他原教授于杭大,后为浙江美院文学、书法教授。诗画才情一文人,余以学文,故师之。

他为到哪儿都会发光的人才。专注于事业,无学院门户之见。“酒要满,茶要浅”,这是陆维钊先生借鉴喝茶原理给我讲解“名要淡,功要深”的启示。在我请教他古汉语时,他说,这不算复古,而是古为今用吧。

与陆先生的交往是20世纪60年代前后的事,当时我是浙江美院国画系的青年教师,我们是亦师亦友的关系。1925年7月,他在国立南京高级师范学校读书期间,得曲学词学大家吴梅赏识,毕业时,吴梅将其引荐给清华研究院导师王国维,并为王之助教。

他的閱历非常丰富,曾在上海圣约翰大学、浙江大学、浙江师范学院、杭州大学等执教。1942年始,他利用教学余暇,倾其全力协助叶恭绰先生完成《全清词钞》的后半部编纂工作。清词别具风范,可与唐宋诗词相媲美,出版后震撼了词坛。陆先生考虑到《全清词钞》卷帙浩繁,他又挤时间编撰了《全清词目》,为研究者提供了重要资料。陆先生还与夏承焘、王焕镳、胡士莹合作编撰了《中国文学史(古代部分)》。一生可谓贡献卓著。

记得潘天寿院长那时很重视中国画系学生的古典文学修养,他是位有远见卓识的院长。当时学国画的学生只重技巧,不懂诗词,不会题跋,甚至完成绘画后还得请別人代之题字落款。这等现象屡见不鲜,为此潘院长深感忧虑,认为学生的文学修养万不可或缺,诗书画印为一个整体,缺一不可。于是他与吴茀之商定,中国画系除教授画论画史外,需要添设古典文学和书法课程。此后我院四处物色人才,1959年,慕陆维钊博学多才,专门与杭州大学商量,诚邀陆先生来浙江美院兼课。1960年我院向省委宣传部打报告,调他正式为国画系副教授,一位专职讲授诗词题跋的书法教师。他的到来,为我院锦上添花。

陆先生的教学任务是十分繁重的。在培养学生成才方面,有人主张授课比例为文学四成,书法三成,绘画三成。潘院长提出:应让学生全面发展,培养他们音乐等方面的才能。最终确立的教学方案为文学四成,书法三成,绘画二成,其他修养一成。从这份教学计划来看,陆先生的身上的担子不轻。他教学上一丝不苟,对学生提出的问题,有问必答,逐字分句讲解,且讲深讲透,毫无保留。对课堂纪律要求更严,说课堂时间分秒必争!人到心要到,不能迟到早退。学生见他认真严肃的态度,均一改往日迟到早退的松散习性。

商务印书馆陈训慈忆及他们相识于校刊《文哲学报》,经常读到陆维钊诗词文,称“先识其才,后识其人”。以前在朋友处见过陆先生的词作,久仰先生大名,如今近水楼台,当然捷足先登。先生家在离学校不远处的韶华巷59号,是院里安排的住所。

他素以好茶待客的名声在外,为此我每次去就会蹭到好茶喝。空余时间我经常跑他家请谒、聊天,他家置备的茶叶泡水后,皆直立不倒,载浮载沉,茶味扑鼻,入口香浓,一如其诗词,令人越读越兴致勃勃。但他也有情绪低落的诗,有种西风残照,怅望低回之味。

知我喜欢书法,我们的话题常以此展开。他说自己受崇碑影响,六朝碑版、秦汉刻石对他有莫大吸引力。专攻过《石门铭》《瘗鹤铭》,青年时期写过钟鼎文《杜白作宝盨》字幅。讲到兴奋处,会提笔做示范,边书写边解释,完了,哈哈笑道:“雕虫小技,雕虫小技!”谦逊的态度令人崇敬。

评说时谈到有人初入书艺之门,未通,就摆什么艺术成就,还忙不迭搬出“宗法二王”,似乎这样才显其尊位,对此种自诩者,他表示不屑一顾。他说某些大家的字俗态,且缺少北碑的气度和笔力。听后,感知他有自己的学术观点与见解,非人云亦云之流。而对书家所作探索,试创新颖字体,一概不持排斥态度,认为传统中有精华,也有不足之处。总之思变求变就好,变出名堂就更好。就看你如何创造性地去变,使之变为新的传承。

他曾给我看自己评论宋四家之一的米芾书法的一段笔记:

米海岳书,跌宕多变,超迈拔俗……

凡是有感想与灵感,他都会认真记录在厚厚的笔记本上。他不慕虚荣,1972年,尼克松总统访华,杭州市政府得悉他们一行将参观凤凰寺,火速派人请陆先生书写了“凤凰寺”三个大字,并不让落款。那时他正被监督劳动,打扫厕所,搞清洁卫生。任务一来,他没任何抱怨,也不讲任何条件,慨然应允了,揽下任务。有名没名他根本无所谓。

沙孟海先生对其书法有很高评价:“最先看到他所写北魏真书,从容挥洒,不沾染张裕钊、赵之谦、陶濬宣等人的末流习气,佩服他自有机杼,敢于创意。”(见《陆维钊书法选》前言)我以为这样的评价是恰如其分的。

首创书法篆刻专业班

为提高中国画教育质量,培养书法接班人,1962年陆先生筹备书法篆刻专业,这一专业在全国层面,是破天荒的。背景为1961年4月,文化部就艺术院校的教学问题,在杭州召开首次会议暨全国高等院校教材编写会议。潘院长莅会,提出书法为我国传统艺术,但日趋“迟暮”,后继乏人,希望引起足够重视。潘的意见得到傅抱石、吴茀之、邓白等老一辈教育家的赞同。呼声得到回应,不久文化部下发指令,要求我院试办书法篆刻专业班。于是院领导研究决定,成立由潘天寿亲自挂帅,以吴茀之、陆维钊、诸乐三等组成的书法专业筹备组,并指定陆维钊负责具体筹建事宜。陆先生受任后起草了《关于开办书法篆刻专业筹备情况的报告》,其中包括教学方案、师资配备,招生设想等。拟聘请教师为沙孟海、方介堪、朱家济等。拟聘请来院讲学的有马一浮、邵裴子、张宗祥。还拟定于1963年开始对外招生,学制为5年的具体实施方案。

筹措工作因人手缺乏,院里发动其他教师积极参与,携手努力,短时期内制订完成教学计划与教学大纲。我也是参与者之一。

为充实书法专业图书资料,他还到全国各地书店、学校图书馆、旧书摊寻觅,选购近万册书法专业或相关图书、碑帖、印谱资料,“事业狂”的模样,令我们后辈尤为感动。

忙碌之余,陆先生每周还抽出两个晚上为青年教师上书法辅导课,做有关古典文学和写诗填词的专题讲座。对一些基础差的,就进行个别辅导。在校老师去听讲课的不少,我也前去听课,他讲课不是搞“玄”,而是很透明,深入浅出,获益匪浅。还记得他说的一番高论:任何书法家成名都处在一个变革的时代。

由于那个年代对书法教育的忽视,1963年的书法专业招生几乎是竹篮打水一场空。局势不容乐观,院办及时做了调整,改外招为内招。于是学校从本院附中毕业生中挑出两名,直接进入浙江美术学院中国画系书法篆刻科学习。由沙孟海教印学史论,陆维钊教古汉语,诸乐三教篆刻。

1964年,高等院校兴起对“只专不红”的批判,有人借机提出办书法篆刻专业是复古,是为封、资、修培养接班人。把正规教学说成是走偏了方向。陆先生顶住压力,不妥协,因为他认定方向没错。1964年继续公开对外招生,最终择优录取了三名报考学生。于是又有一些人冷嘲热讽说这是培养“小古董”。陆先生置之一笑。他的坚守精神,非常不易,体现中国旧知识分子对中国文化的坚守。可惜书法篆刻科只招了两期学生,后“文革”內乱,招生即停顿了。

1979年,陆先生接受文化部委以培养研究生的重任,他病榻中还恪尽职守,直到“丝方尽”。

今日中国书法事业蓬勃发展,验证了当初美院创办书法篆刻科是具有前瞻性的举措。这是项有划时代意义的工程,陆先生则是这项工程的先驱和功臣。

简陋住屋与《新居诗》

陆先生有诗词情怀,做诗跌宕起伏,千折百回。在我看来,他先是一位古典文学教授、学者,然后是一位书法教育家,有风格面貌的书法大家。他对我们说过,诗书画是中国民族文化的精神,因此搞诗书画的人,一定要通晓中华文化。我欣赏过他的熔真、草、隶、篆为一炉的大小书幅,不仅弥散着书卷气,而且晚年渐变成扁篆书写风格,个性明朗,以篆书的结体,写出草书的气韵,沉稳而有张力,有的字疏远而神不离。每每看他的原作,爱不释手。对他创作的词,除先睹为快外,亦十分敬佩。院里像他这样有才气的饱学之士,毕竟凤毛麟角。平时他喜欢看《文物》和《考古》杂志,在考古和文物方面也是素有研究。他说搞研究不仅对书法创作有帮助,对创作诗词也有启迪作用。

其居所乃一老式木构民房,两层楼,砖木式,楼外有一个小院子。无厨卫设备,无自来水,用水要到水站去接水,为此他家专备大水缸盛水。住宿条件十分艰苦和简陋,甚至屋顶还渗水,要用面盆、铅桶去接。他乐观地说,家中有雨景,有的人家想有也没有。

到他家寓室楼请谒者络绎不绝。他对我说,之前在杭州大学的宿舍住,条件比这儿好多了。现虽然不能适应,屋子潮湿书籍存放困难,但比以前颠沛流离的生活好多了。事在人为,困难总会解决的。他遇到困难,总往好处想,这也是一种旧知识分子的美德吧。

关于先生的家境,他说是平湖新仓镇人,祖父为教书先生,租赁房子设蒙馆训童。他为遗腹子,因父亲得了伤寒,他未出世前已失父亲。说自己是在先后痛失亲人的悲哀中长大,小叔、祖母……当他考上秀州书院时,做《别家》诗一首:

风萧萧,马斑斑,离群鸟,声苦哀。

独养子,出门难。老祖走相送,寡母依门叹。

回头一望一低首,村前屋后皆青山。

16岁少年的诗里,感情沉甸甸的。而他搬迁入美院时写的诗,情感截然相反。他的一首《新居》诗是这么写的:

涌金桥畔柳如霞,小巷深深着我家。

揽镜亲朋真隔世,倚楼芒角仍涂鸦。

一湖春好难为别,万境魂飞总是花。

墙内书声墙外市,不因无酒怅年华。

表达其心情舒畅的快意。

他还给我看过一首《鹧鸪天》,为他而立之年创作,有感于世事之蜩螗:楼上纱留褪色痕,楼前风扫蝶余魂……无语,对黄昏,半窗残腊旧温存……

托物寄情,婉转渲染悲凉的气氛和孤独羁旅之愁。我与他于诗词古文、书画方面有较多共鸣。

1976年10月,“四人帮”倒台,陆先生精神振奋,特做诗一首:

青山有雪传松性,碧落无云畅鹤游。

翘首瀛寰天骀荡,一轮红日是神州。

有时,我把自己创作的诗词请其指点,他总能给我一些好的建议或启发。

天丧斯文一病翁

1966年“文革”开始,陆先生被戴上反动学术权威帽子,成了“专政”对象。1968年,他被分配到食堂进行劳动思想改造。因夫妻无法相会,他作了《除夕寄内》诗,聊以自慰:“平生自有桑蓬意,不道飘零只寄诗。”

1970年秋,他因低热、血尿症状,入住医院,医院正闹派系斗争,嘱他回家调养。翌年,他又带病随学院迁分水,体质越弱,积劳成疾,最终枯灯耗尽。

闻其重病时,也绝不辜负他人的盛情,他说失落自己可以,失落别人不可以。曾强撑身体,为西泠印社成立75周年题写一联:

水木清华留与印人传旧迹

亭台错落莫教雅集负良宵

他于沉疴不起,高烧体虚之状况下,重题“画家潘天寿墓”,这,竟成为他的绝笔。

1980年先生驾鹤西去。追悼会上,沙孟海先生为其致挽联:

世短意恒多欣见词钞播域外,

笔精人俱老不徒蜾扁足名家。

余为悼念他,曾写一文刊于《新民晚报》:

……闻先生久病,旋即往探访。转入曲巷,入黯然门厅。

其女相迎,导入,转登木梯上楼。先生卧室窄小,可容一床。床下满实粗制木箱,细视,乃贮肥皂之壳,疑怪之。

时先生半卧,白发苍苍,老态龙钟。他挣扎地抬下身子,释疑曰:“此余半生所集之专题资料,手录、拷印,足有千余卷,奈缺书柜,遂纳入废木壳中。床下八肥皂箱,皆此物也。”

真为他庆幸,经十年之乱,此物尚存,未被毁弃,可谓不幸中之大幸。他耄耋之年,仍怀构想,雄心大志,令人感佩。惜至今未能着笔,也永远无法落笔了。

病中的他常计时日,日日自问,不知何时能为之草稿。我也很为之担忧,毕竟年老体衰,岂能翻寻入床底乎?每想到此,崇敬之情油然而生。

唯慰他好好养病,来日方长。他苦笑未答。

俄顷告别。别时,其女于楼底道中告知曰:老人不久矣,诸医皆言其病在膏肓,不禁凄然。

甫出其门,迫塞胸臆,泪视模糊,忘其所之,不知南北。

陆老为当今古汉语学者,当世之奇才,精深秦、汉文,旁及文字学。以其余绪,作隶书,厚实劲健,名播书界,乃耆宿也。若天假之数年,必有精思之著术问于世,奈何使床底之书,长存于肥皂箱中哉?天丧斯文,命也。可为一哭!

文很对景,真情记录一位生活清贫、率真、克己、奉献的中国知识分子的典范陆维钊。但千古文章未尽才,仅为直抒襟抱而已!