社会资本对农民工主观幸福感的影响

吴奇峰,苏群,赵霞

一、引言

主观幸福感(Subjective Well-Being,SWB)是个体依据自身标准对其生活质量进行的情感性和认知性的评价,是满意感、快乐感和价值感的有机统一[1]。农民工作为现代产业工人的主要群体,其主观幸福感逐渐成为社会关注的焦点。由于受到城乡二元户籍制度和自身发展能力的限制,农民工在岗位获得、社会保障、公共服务以及经济收入等方面的状况并不理想,其主观幸福感仍低于农村居民和城市居民,也不及城镇户籍流动人口的幸福感水平[2-3]。有效提高农民工主观幸福感,不仅关系到中国新型城镇化进程的顺利推进,也是各级政府施政的目标所在。

社会资本作为个体主观幸福感的影响因素,受到学界广泛关注。薛新东和程明梅基于湖北、河南农村老年人的调查数据探讨了老年人的社会资本对其幸福感的影响,发现社会信任和社会参与是影响老年人幸福感的重要因素[4];李平和朱国军认为社会资本对中国居民幸福感有显著正向影响,且由工作网络形成的现代社会资本发挥的作用比以血缘关系的传统社会资本更大[5];徐延辉和黄云凌对城市低收入居民的主观幸福感进行了探讨,认为社区社会资本对低收入居民的精神和物质层面有一定帮助,提升了他们的幸福感[6];裴志军采用浙江西部农村的数据发现农民的家庭社会资本(社会网络、人际信任、制度信任和共同愿景)对其主观幸福感具有显著的促进作用[7];Yip 基于山东省调查数据的研究表明,信任能够显著提升农村居民的幸福感[8];李树和陈刚同样得出“关系”能够提高中国农村居民幸福感的结论[9];吴丽等发现社会资本对失地农民的幸福感有显著的正向影响[10]。

随着市场经济发展,社会资本的作用也发生了一些变化。Stiglitz J E认为,随着正式市场制度的建立,社会资本作为一种非正式制度其作用也会弱化[11]。陆铭、张爽等发现,随着市场化深入,社会资本在帮助农户分担风险和减贫致富方面的作用不断弱化[12]。也有学者认为,如果原有社会资本嵌入到新生的市场机制中,市场化程度提高反而有可能强化社会资本的作用。赵剑治和陆铭在考察社会关系网络对中国农村家庭收入差距的研究中发现,在市场化程度较高的东部地区,社会网络提高家庭收入的作用和对于收入差距的贡献度均显著高于中西部地区[13]。Knight and Yueh基于2000年中国城市调查数据研究发现,社会资本能够为劳动者带来正的回报,并且相对国有部门,这种回报率在代表市场化方向的私有部门更高[14]。

既有文献梳理表明,社会资本对不同群体的影响研究在以下两个方面较为薄弱:其一,鲜有研究讨论社会资本对农民工幸福感的影响,农民工工作生活地点存在很强的流动性,社会资本是否对他们的幸福感存在积极影响探究阙如;其二,随着市场化的推进,劳动力市场规制和社会保障制度不断完善,社会资本对个体主观幸福感的作用会发生何种变化,学界一直存在分歧,亟待加以明确。鉴此,笔者拟基于 2014年中国劳动力动态调查数据(CLDS2014),从社会网络、信任和社会规范三个维度系统考察社会资本对农民工主观幸福感的影响,并进一步检验社会资本在市场化进程中对主观幸福感影响的作用变化。

二、理论分析与研究假说

社会资本这一概念最早由布迪厄提出,他认为社会资本是关系网络占有的资源集合,网络群体内的个体能够得到这种资源的支持[15],而林南认为社会资本由嵌入个人社会网络内的资源组成[16]。普特南从微观和宏观相结合的视角提出了社会资本的定义,认为社会资本是指能够通过协调行动来提高经济效率的社会网络、信任和社会规范[17]。尽管当前学界对社会资本并无统一定义,但从现有研究来看,普特南对社会资本的定义得到普遍认同,加之这一定义可测量性很强,有利于从多个维度探讨社会资本对农民工主观幸福感的影响。为此,本研究应用普特南的社会资本理论来展开相关讨论。

农民工习惯于使用社会资本解决其面临的困难,对他们而言,社会资本具有举足轻重的作用。社会资本可以通过五个层面提高农民工的主观幸福感。一是社会网络可以促进就业。劳动力市场上的信息是不完全的,加之自身人力资本的限制,农民工很难在短时间内实现与工作岗位的匹配,这势必会增加他们的求职成本。在这种情况下,非市场途径的社会资本能够弥补市场缺陷,通过传递劳动力市场信息,提高了就业概率,有助降低失业状态下个体的焦虑感[18]。二是社会网络对工资收入具有积极影响。一方面是因为社会资本可以通过减少失业时间而提高其人力资本,另一方面社会资本能够提升农民工工资收入水平,有效提高个体的主观幸福感[19-20]。三是社会网络能够加强农民工彼此间以及与城市居民间的情感交流,有效增加农民工的满足感和归属感[21],从而对农民工社会适应和城市融入产生积极影响。四是社会网络能为农民工提供非正规保障。在缺乏正式制度保障的情况下,农民工在面临风险时更多地依赖社会资本。而社会资本可通过促进非正规借贷等为农民工提供资源支持,提高农民工抵御风险的能力,缓解风险冲击的负向影响,进而较好地发挥了非正规保障的功能[22]。五是社会信任和公平规范能够营造良好的社会氛围,缓解各个群体或阶层之间的矛盾,促进整个社会的流动以及良性竞争,从而有效提高农民工主观幸福感。基于以上分析,提出如下假设。

H1:社会资本能有效提高农民工主观幸福感。农民工社会网络规模越大,或社会和社区信任感越强,或社会公平感知越高,其主观幸福感越强。

随着中国市场化程度不断提高,社会资本的作用也发生了变化。一种观点认为社会资本的作用逐步减弱[11,12,23];另一种观点认为社会资本“内嵌”于市场之中,其作用随着市场化提高而逐步增强[14,24,25];也有学者认为社会资本对不同群体的作用不尽相同,既有积极的一面,也有消极的一面[26]。随着“人情”和信息资源不断分离[27],社会资本在市场化进程中的作用变化主要源于“人情”资源的作用变化,而信息资源的作用变化不大。因此,在市场化进程中,社会资本作用变化的争论本质是“人情”作用变化的争论。

社会资本对农民工主观幸福感的作用,主要通过物质和精神层面来施加影响。从物质层面来看,社会资本主要通过影响农民工就业进一步影响其收入,其主要质介是信息和“人情”。农民工社会资本和人力资本质量较低,往往就职于较低技术含量的岗位。因职业门槛非常低,很少需要动用“人情”。社会资本对农民工就业收入的影响主要是通过信息资源发挥作用。随着市场化程度不断提高,劳动力市场制度逐步建立并完善,可能会限制“人情”的作用,而对信息资源几乎不会产生任何影响。从精神层面来看,社会资本对农民工主观幸福感的影响源于个体社会交往需要。农民工背井离乡,现代的工作关系网络与其生活情感的联系非常紧密,而市场化制度的建立对现代工作关系网络影响有限。基于以上分析,提出如下假设:

H2:市场化进程不影响社会资本对农民工主观幸福感的作用。

三、数据来源与变量选取

1.数据来源

本研究数据来源于 2014年“中国劳动力动态调查数据”(CLDS2014),其调查问卷包含社区、家庭和劳动力个体三个层次,样本覆盖中国 29个省市(除港澳台、西藏、海南外),调查对象为样本家庭中的全部劳动力(15~64岁的家庭成员),采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法。本研究选取其中的劳动力个体层次数据,并将农民工定义为“具有农业户籍身份,从事非农劳动且获取工资性收入的劳动者,不包括那些农业户籍的具有雇主、个体经营和自我雇佣身份的二、三产业从业者”。采用此定义主要是考虑到受雇型农民工占农民工总量的绝大多数,并且受雇人员与自营人员在劳动方式、经济境遇和社会地位上存在着明显差异。在此基础上,从法定就业年龄(男性 16~60岁,女性16~55岁)、就业状态等方面对样本进行筛选,并剔除受教育年限、工资收入、工作时间等重要信息缺失的样本,得到2 499个农民工样本。

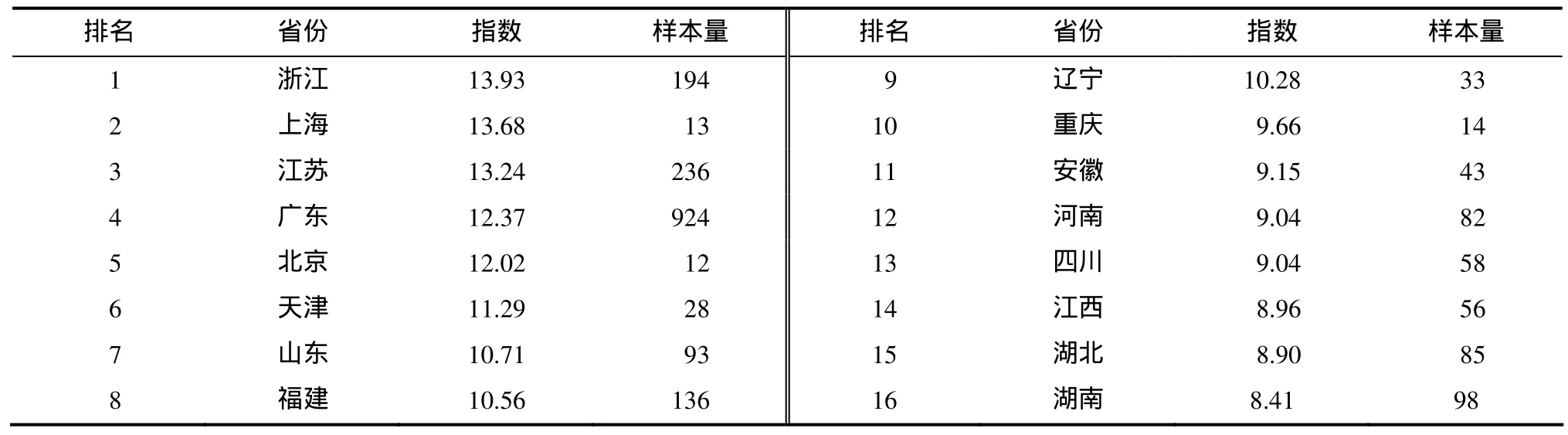

根据市场化程度的地区差异,将浙江、江苏、上海、广东、北京、天津、福建、山东、辽宁和河北10个省市划分为东部省份,其余划分为中西部省份。樊纲、王小鲁和朱恒鹏2013年编写的《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2013年报告》作为划分依据[28]。该市场化指数从政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织的发育和法律制度环境等五个主要方面测算了中国29个省(区、市)市场化指数。为降低市场化指数本身可能存在的联立内生性,选择滞后一年的数据,即2012年的市场化指数(表1)。

表1 2012年中国29个省(区、市)市场化指数

表1 (续)

2.变量选取及样本特征

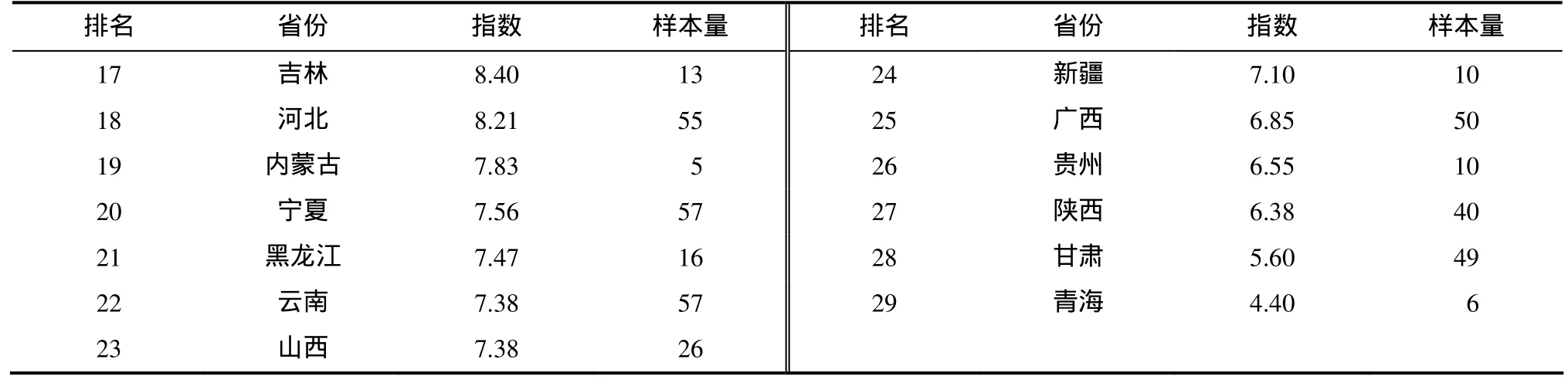

因变量是农民工的主观幸福感。根据CLDS2014的操作化设计,主观幸福感的衡量来自于农民工对问题“总的来说,您认为您的生活是否过得幸福?”的回答,评分为1~5,分数越高,幸福感越强。根据样本的描述性统计(表2)可以发现,农民工主观幸福感的评分值为 3.698,总体上农民工感到较为幸福。

表2 变量选取及样本描述性统计

自变量包括社会网络、信任和社会规范三个维度的社会资本和市场化程度。社会网络用农民工在务工地可以得到支持和帮助并且关系密切的朋友或熟人数量度量,表2显示农民工社会关系网络规模多集中在1~5个,占样本数的40.7%。信任主要包括社区和社会信任两个层面,分别来自农民工对“您对本社区(村)的邻里、街坊及其他居民信任吗?”和“总的来说,您是否同意大多数人是可以信任的这种看法?”这两个问题的回答。结果表明,农民工社区信任的平均值仅为 0.485,远低于社区信任的平均值(0.717)。从农民工对社会公平的感知角度来间接衡量社会公平规范,问卷中的相关问题是“您认为您目前的生活水平和您的努力比起来是否公平?”,表2显示,农民工社会公平感知不是很高。

控制变量主要包括农民工个人特征和工作特征。个人特征指农民工性别、年龄、受教育程度、健康状况;工作特征指农民工工作时间和工资收入。从表2可以发现,男性农民工样本占到54.4%;平均年龄大约 35岁;由于正处青壮年时期,健康状况普遍较好;初高中文化程度的农民工是主力。农民工周工作时间达到了53.5小时,远高于劳动法规定的44小时,农民工的劳动权益值得关注。

四、实证研究结果及其分析

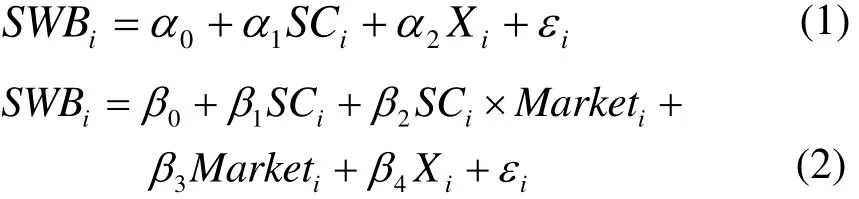

为分析不同维度社会资本的影响,并引入市场化发展因素,构建以下农民工主观幸福感的计量模型。

上述两式的下标i表示第i个农民工个体,SWB表示农民工主观幸福感,SC表示社会资本,主要包括社会网络(Network)、社区信任(Trust1)、社会信任(Trust2)和公平规范(Fair)。为了尽量消除因遗漏变量而导致的估计偏差,在上述两式中控制了农民工个人特征和工作特征Xi。式(1)是一个基准模型,目的是检验社会资本对农民工主观幸福感的影响,如果社会资本对农民工主观幸福感是积极有效的,1a在统计上应显著为正;如果无效,1a应不显著异于0。另外,为检验社会资本对农民工主观幸福感的作用随市场进程的变化情况,构建了交互项SCi´ M arketi,如式(2)所示。如果随着市场化深入,社会资本对农民工主观幸福感的作用发生显著变化,那么系数b3将显著为正或为负。下面是各模型估计结果及其具体分析。

1.社会资本对农民工主观幸福感的影响

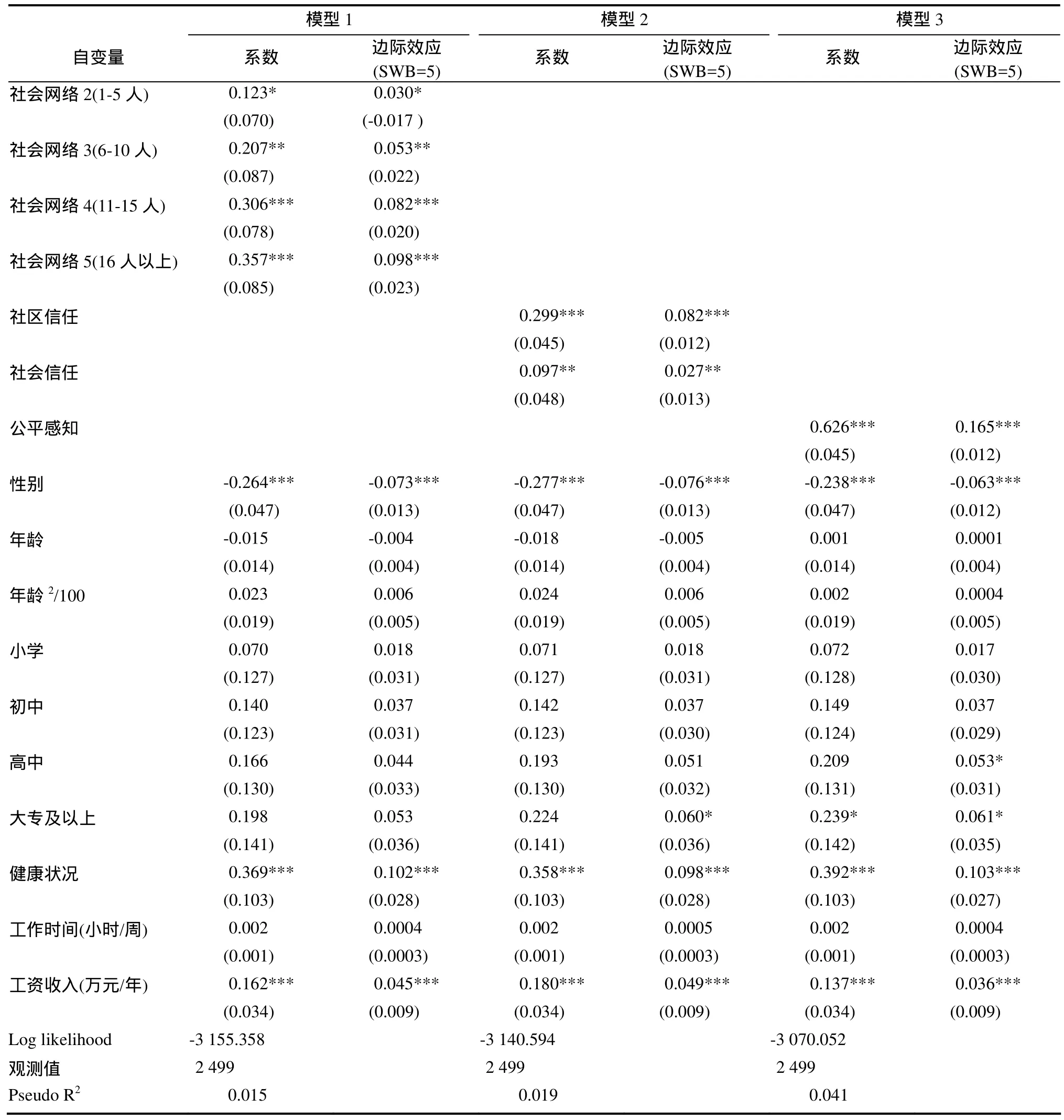

由于农民工主观幸福感是一个有序的等级变量,利用 Order-Probit模型来进行分析,并给出因变量取值为5(非常满意)时各变量的边际效应①,如表 3所示。计量结果显示,社会关系网络②对农民工主观幸福感的影响显著为正,并且随着社会关系网络规模扩大,其对农民工主观幸福感的提升作用越大,显著性也逐步提高 1%水平上;社区信任变量在 1%水平上显著为正,说明与社区不信任的个体相比,社区信任者主观幸福感越强;社会信任的估计系数在 5%水平上显著为正,表明与对社会不信任的农民工相比,信任社会的农民工主观幸福感会更高;公平规范的估计系数也均为正,并且通过了 1%水平上的显著性检验,说明社会规范能够有效提高农民工的主观幸福感。从边际效应来看,相对于务工地没有熟人朋友帮忙或支持的农民工,有1~5个熟人或朋友的农民工感觉到非常幸福的概率要高3%左右,而熟人或朋友在16人以上的感觉到非常幸福的概率要高10%左右;社区信任者感觉非常幸福的概率比社区不信任的农民工高8.2%,社会信任者感觉非常幸福的概率比不信任社会者高2.7%;认为社会公平的农民工生活非常幸福的概率比认为社会不公者高出16.5%。由此可见,社会资本三个维度均对农民工主观幸福感有显著影响,且社会公平感知对农民工幸福感的影响最大,H1得到验证。

模型 1~3中控制变量的影响方向和显著性水平也表现出一致性。从性别来看,男性的主观幸福感要显著低于女性,可能是因为在传统的性别角色划分中,男性主要承担“养家糊口”的角色,面临更大的工作生活压力,并且相对女性而言,他们拥有更高的期望。从年龄和年龄的平方项来看,农民工的年龄与其主观幸福感之间呈“U”型相关,这与李后建的研究结论一致[29]。受教育程度③的系数为正,但并不显著。可能的解释是虽然较高的受教育程度意味着较高的收入和社会地位,但受教育程度越高的人期望也越高,因此并不必然带来较高的主观幸福感。从健康状况来看,自评健康状况越好,农民工主观幸福感越强。这主要是因为健康状况较好的个体能够更频繁参与社会经济活动,从而获得经济回报、尊重和认同感,从而有效提高个体的主观幸福感。从工作特征来看,工资收入对农民工主观幸福感具有积极影响,这符合已有研究结论。各控制变量的边际效应详见表3。

表3 社会资本对农民工主观幸福感影响的回归结果

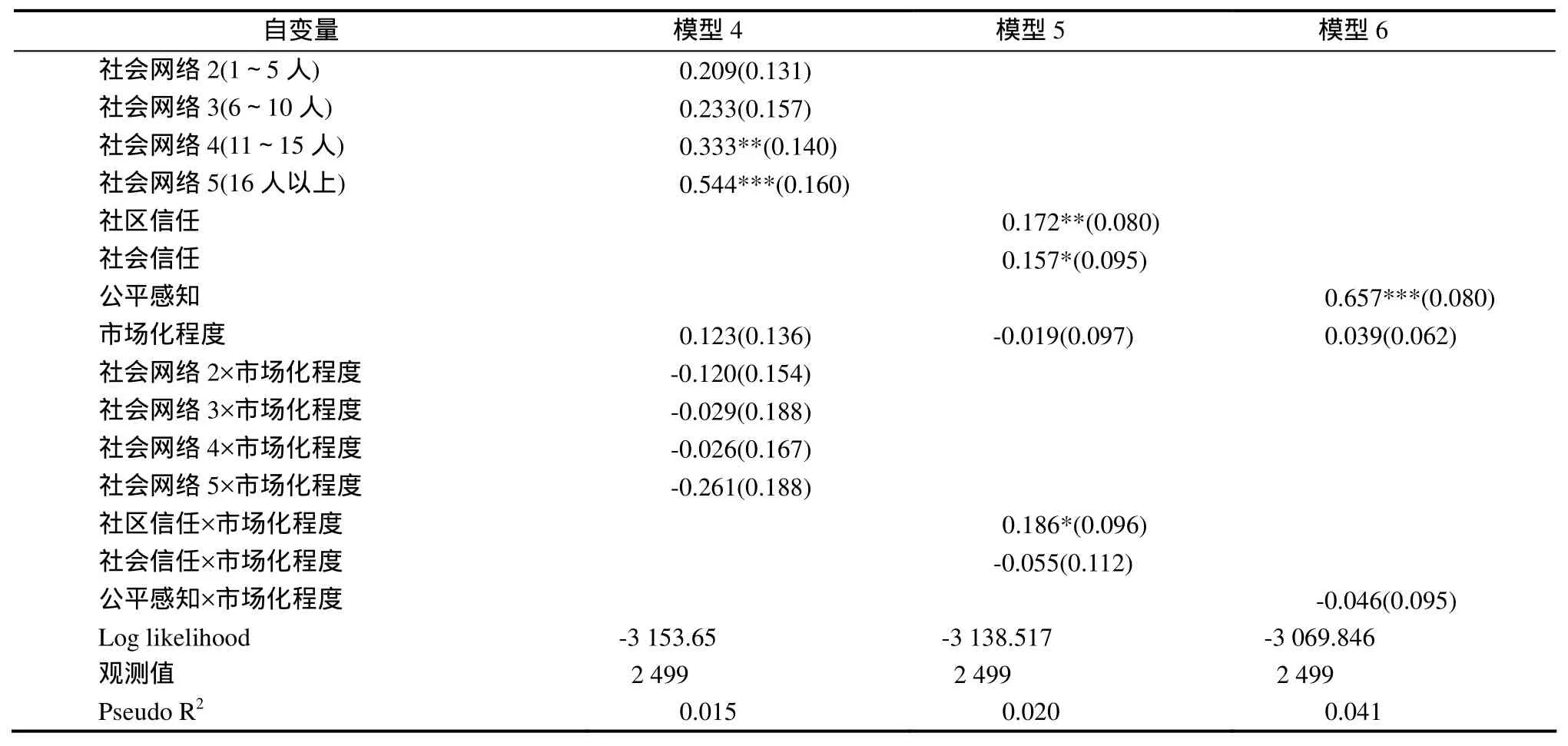

2.社会资本在市场化进程中的作用变化

在加入市场化程度变量以及社会资本与市场化程度的交互项之后,社会资本的三个维度对农民工主观幸福感仍然表现出显著的正向影响,且并不随市场化加深而发生显著变化,H2得到验证(表4)。这其中的原因可能与农民工从事职业有关,社会资本对其的影响,并未受到正式市场制度建立的影响,表明农民工所处的次级劳动力市场为竞争劳动力市场。另外,市场化程度变量对农民工主观幸福感有正向影响但并不显著。这可能是因为市场化程度对农民工主观幸福感的影响具有两面性:一方面,市场化往往伴随着经济发展、正式制度的建立与完善,从而给农民工带来更多就业发展机会,促进了农民工收入的增加,使其获得更多来自正式制度的保障和资源支持,从而显著提高农民工主观幸福感;另一方面,市场化不断推进会带来一系列不确定性,可能会对农民工生活造成负面冲击,同时扩大了收入差距,进而降低了农民工主观幸福感[30],在上述两个方面的交叉作用下,市场化程度的 影响不显著亦属正常。

表4 社会资本、市场化进程与农民工主观幸福感的OP回归结果

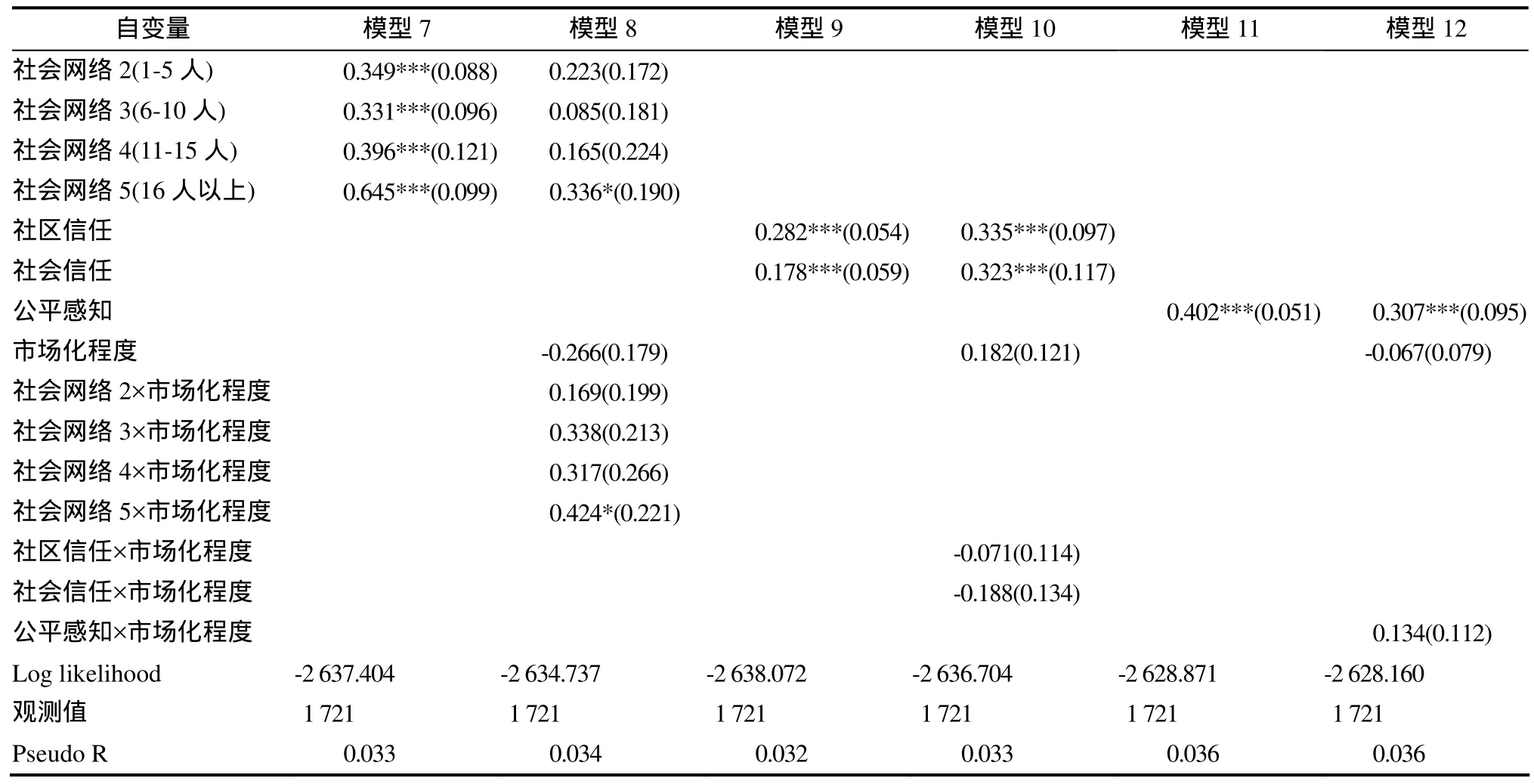

3.稳健性分析

CFPS是一项追踪调查,能够形成两年的面板数据,但因2012和2014两年测量劳动者主观幸福感的量表等级存在差异(2012年采用6级量表,而2014年采用5级量表),无法利用两年的面板数据来探讨农民工的主观幸福感问题。为保证结论的可靠性,笔者再次利用2012年CFPS数据进行了稳健性分析。计量结果显示,社会资本、信任和公平感知三个维度的社会资本对农民工主观幸福感的影响均在1%水平上显著为正,与利用CLDS2014数据回归结果基本一致(表5)。上述检验进一步验证了本研究假设,社会资本有助于提高农民工主观幸福感,并且社会资本对农民工主观幸福感的积极作用并不随市场化进程的推进而改变。

表5 社会资本、市场化进程与农民工主观幸福感的回归结果

五、研究结论及其政策含义

农民工幸福与否是影响中国城镇化进程和质量的关键因素,基于 2014年中国劳动力动态调查数据,系统考察了社会资本对农民工主观幸福感的影响,并在此基础上检验了社会资本在市场化进程中的作用变化。结果表明:社会网络、信任和社会规范三个维度的社会资本均值对农民工主观幸福感有正向影响,且P值均不高于0.05;从边际效应来看,相对于务工地没有熟人朋友帮忙或支持的农民工来说,有 1~5个熟人或朋友的农民工感觉到非常幸福的概率要高3%左右,而熟人或朋友在16人以上的感觉到非常幸福的概率要高10%左右;社区信任者感觉非常幸福的概率比社区不信任的农民工高8.2%,社会信任者感觉非常幸福的概率比社会不信任者高2.7%;认为社会公平的农民工感到非常幸福的概率比认为社会不公者高出16.5%。进一步分析发现社会资本对农民工主观幸福感的积极影响并不随市场化进程的推进而改变。

上述研究结论具有以下政策含义:

(1)切实发挥政府职能,营造更为公平公正的社会氛围。一是加强劳动力市场监管,提升社会公平度。社会公平不仅直接影响到农民工主观幸福感,同时也是社会和谐和城镇化建设的重要因素。虽然市场化程度提高有助于提升社会公平度,但“人情”等非正式规则仍广泛存在,会对农民工社会公平感产生负向影响。因此,相关部门应加强劳动力市场监管,弱化“人情”作用,提升社会公平度。二是规范公共部门服务标准,提高服务质量。农民工作为产业工人的主力军,文化程度不高,职业层级较低,往往会遭受歧视或不公正待遇,使其对社会公平感知较低。公共管理部门应规范服务人员的工作行为,提高服务质量,增强农民工的城市归宿感和社会公平感,从而增强其主观幸福感。

(2)实施人性化管理,丰富农民工业余生活。农民工在企业生产和发展过程中发挥着重要作用,企业有责任和义务去尊重和接纳农民工,并对其实施人性化管理,让其与知识型员工一样得到尊重,有助于提高农民工的幸福感和归宿感。工作关系网络是农民工在城镇最重要的社会资本,也是影响农民工主观幸福感的重要因素。农民工较为集中的企业应该加强人文关怀,改善员工之间的关系、营造良好的企业氛围,为农民工关系网络的构建创造一定的条件。具体来说,企业可以通过组织运动会、节日晚会、户外活动、旅游活动、员工庆生等途径为员工提供沟通交流的平台,这不仅能拓宽农民工的社会网络,提高社会资本质量,还能增进员工之间(平级关系、上下级关系)的感情,提升企业凝聚力。

(3)提高社区信任和社会信任水平。以社区为单位,鼓励农民工参与城市当地社区和社会组织的各种活动,推动农民工更好地与当地居民交流,从而使农民工更快融入到当地社区、当地社会;要切实发挥公共权力在建立社会信任机制中的核心作用,从制度、法律等层面建立可行的社会信任体系,摆脱社会信任困境;加强舆论引导,营造良好的社会氛围,为信任水平的提高提供坚实的社会土壤。

注释:

① 因篇幅限制,本文并未将SWB=1,2,3,4时各自变量的边际效应列出,如有需要,笔者可以提供。

② 问卷中社会网络是通过熟人或朋友规模等级来衡量的,是非连续型变量,在此作为虚拟变量处理。

③ 问卷中给出的是农民工的最高学历,没有涉及个体的受教育年限,故将农民教育程度分为未上过学、小学、初中、高中/中专/技校/职高、大专及以上五个等级,在实证结果中以未上过学的作为参照组。

[1] Diener E.Subjective well-being:the science of happiness and a proposal for a national index[J].American Psychological Association,2000,55(1):34-43.

[2] NielsenI. Subjective well-being of China’s off-farm migrants[J].Journal of Happiness Studies,2010,11(3):315-333.

[3] Knight J,Gunatilaka R.Aspirations,Adaptation and Subjective Well-being of Rural-urban Migrants in China[M].University of Oxford:Department of Economics,2008.

[4] 薛新东,程明梅.农村老年人社会资本、健康与幸福感的关系研究——基于湖北、河南农村老年人的实证分析[J].经济管理,2012(12):166-175.

[5] 李平,朱国军.社会资本、身份特征与居民幸福感——基于中国居民社会网络变迁的视角[J].经济评论,2014(6):13-125.

[6] 徐延辉,黄云凌.城市低收入居民的幸福感及其影响因素研究[J].经济社会体制比较,2013(4):158-168.

[7] 裴志军.家庭社会资本、相对收入与主观幸福感:一个浙西农村的实证研究[J].农业经济问题,2010(7):22-30.

[8] Yip W.Does Social capital enhance health and well-being? Evidence from rural China[J].Social science& Medicine,2007,64(1):35-49.

[9] 李树,陈刚.“关系”能否带来幸福?——来自中国农村的经验证据[J].中国农村经济,2012(8):66-78.

[10] 吴丽,杨保杰,吴次芳.失地农民健康、幸福感与社会资本关系实证研究[J].农业经济问题,2009(2):25-30.

[11] Stiglitz J E.Formal and informal institutions,social capital:a multifaceted perspective[J].The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank,2000,59-70.

[12] 陆铭,张爽,佐藤宏.市场化进程中社会资本还能够充当保险机制吗?——中国农村家庭灾后消费的经验研究[J].世界经济文汇,2010(1):16-38.

[13] 赵剑治,陆铭.关系对农村收入差距的贡献及其地区差异——一项基于回归的分解分析[J].经济学(季刊),2009(1):363-390.

[14] Knight J,Yueh L.The role of social capital in the labour market in China[J].Economics of Transition,2008(3):389-414.

[15] Bourdieu P.The Form of Capital In Richardson(ed),Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education,Westport[M].CT:Greenwood Press.1986.[16] Lin N.Social Resource and Instrumental Action.Social Structure and Network Analysis[M].Los Angeles:Sage Publications,1982.

[17] Putnam R D.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy[M].Princeton: Princeton University Press,1993.

[18] Zhang X,Li G.Does Guanxi matter to nonfarm employment?[J].Journal of Comparative Economics,2003,31(2):315-331.

[19] Mouw T.Social capital and finding a job:Do contacts matter?[J].American Sociological Review,2003,68(6):868-898.

[20] 王玉龙,彭运石,姚文佳.农民工收入与主观幸福感的关系:社会支持和人格的作用[J].心理科学,2014(5):1220-1224.

[21] Crossley A,Langdridge D.Perceived sources of happiness:A network analysis[J].Journal of Happiness Studies,2005,6(2):107-135.

[22] 马光荣,杨恩艳.社会网络、非正规金融与创业[J].经济研究,2011(3):83-94.

[23] 杨洁,黄寰.民营企业家的社会网络[J].社会科学家,2005(9):169-175.

[24] Rona Tas A.“The first shall be last? Entrepreneurship and communist cadres in the transition from socialism[J].American Journal o f Sociology ,1994 ,100(1):40-69.

[25] 张文宏,张莉.劳动力市场中的社会资本与市场化[J].社会学研究,2012(5):1-25.

[26] 颜烨.转型中国社会资本的类型及其生产条件与机制[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2004(1):64-70.

[27] 边艳杰,张文宏.经济体制、社会网络与职业流动[J].中国社会科学,2001(2):77-90.

[28] 樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数:各地区市场化相对进程2013年报告[M].北京:经济科学出版社,2014.

[29] 李后建.不确定性防范与城市务工人员主观幸福感——基于反事实框架的研究[J].社会,2014(2):140-165.

[30] 申云,贾晋.收入差距、社会资本与幸福感的经验研究[J].公共管理学报,2016(7):100-111.