农户兼业对水稻杀虫剂施用的影响

陈奕山,钟甫宁,纪月清

一、问题的提出

中国的农药施用总量位于世界首位[1], 2000年到2013年中国的农药施用总量从128万吨上升到180万吨①,水稻、小麦、棉花三种作物单位面积的农药费用分别上升了 132%、86%和 152%②,而同期农药价格指数只上升了 22%③,这意味着农药施用强度在快速上升。虽然农药施用量和施用强度连年提高,但是中国的病虫草鼠害实际发生面积并没有随之下降,2000年到2013年中国的病虫草鼠害发生面积从3.77亿公顷次上升至5.08亿公顷次④。高强度施用农药可能带来环境和食物链问题[2–3],影响人类的食物安全,因此,探索农户农药施用强度提高的原因有着重要意义。在农药施用量中,杀虫剂用量占比在40%~56%之间[4–6],占比很高且比例范围较为固定,高农药施用量和高农药施用强度意味着高杀虫剂施用量和高杀虫剂施用强度,因此很有必要单独研究杀虫剂的施用。不同于中国,许多国家的杀虫剂施用量呈下降趋势。比如在 2000—2007年期间,美国的杀虫剂施用量下降了22%;在 2000—2013年期间,泰国的杀虫剂施用量下降了 68%⑤。为何中国在这一时期的杀虫剂施用量和施用强度呈上升趋势?

中国农药施用过量是众多研究者的共识[7–8]。已有学者从不同角度解释了中国农户高强度施用农药的行为,社会科学研究者多从个体农户的因素出发解释农药施用过量。这些因素包括农户经营规模小[9–12]、知识水平不高[13]、厌恶风险[14]、农药信息来源单一[15–16]等;自然科学研究者则从施药装备落后[17–19]、气候变化[20–21]和昆虫的农药抗性增强[22]等角度进行解释。这些研究有助于理解中国农药施用强度高的原因,但并不能充分回答农户施药强度为何连年增加的问题。并且已有研究没有细分杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物激素等不同类型的农药,而事实上不同类型的农药有不同的作用机制和效果,研究者对此需要有所考虑。已有研究大多只关注农户的个体因素或者气候、生物学因素对施药量的影响,忽略了不同农户施用农药的行为可能存在相互影响。尤其是在非农就业扩大的背景下,参与非农就业的农户比例持续增加,在务农的同时参与非农就业的兼业农户可能不能及时施用杀虫剂,这可能会对其他农户产生负外部性影响,进而使得农户不断提高杀虫剂施用强度。基于此,本研究拟分析在非农就业扩大背景下农户施用杀虫剂的不同步及其对于农户施用杀虫剂的强度的影响。本研究的价值在于注重“农时”这一对农业生产至关重要的因素,注意社会就业结构变迁对包括施药在内的农业生产环节的影响,从一个新的视角考察农户的水稻杀虫剂施用行为。

二、理论分析和模型构建

1.理论分析和研究假设

昆虫的生命周期由不同阶段组成。完全变态昆虫一生经历卵期、幼虫期、蛹期和成虫期四个阶段,不完全变态昆虫经历卵期、若虫期和成虫期三个阶段[23]。一般而言,农业害虫在幼虫初期对杀虫剂的抗性较低,且还有群聚现象[20]。相比之下,农业害虫在其他生命阶段的抗性较强,而且过了幼虫期,许多昆虫,如白背飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟的食量和破坏性也会增大[20,24]。因此,在控制农业害虫方面,时间是一个关键的因素。在古代中国,一个常见和有效的农业害虫控制方法是在播种前进行深耕,破坏地面下的虫卵[25],将潜在的农业害虫(人类的食物竞争者)消灭。如今施用杀虫剂已经成为中国控制农业害虫的主要方法。在施用杀虫剂方面,时间仍然是一个关键因素,原因包括两方面:首先,农业植保专家所建议的杀虫剂施用时间经常是幼虫早期[26]。如果不在这段时间施用杀虫剂,则即使农户施用更多的杀虫剂,施药效果也不佳;其次,许多农业害虫(如褐飞虱、稻纵卷叶螟)具有迁飞性,人们很难准确预测它们的迁飞路径和数量增长[20],即使有来自农业植保部门的害虫预报信息和施药时间提醒,农户仍然有必要自己观察田块的害虫数量变化并决定何时施药。

在农村劳动力还没有大规模转移的阶段,大部分农业劳动力是全职的。在这种情况下,绝大部分农户有充分时间观察田块的害虫数量并及时、灵活地施药,这时农户施用杀虫剂的时间同步性很强,不同农户的施药时间相隔很近。随着非农就业的扩大,非农兼业变得越来越常见,这导致农户的农事安排发生变化[26]。由于非农就业的报酬率更高,农户将越来越多的时间投入到非农就业中,而投入到农业生产中的时间减少,同时参与农业和非农就业的兼业农户可能没有足够的时间观察田块并及时施用农药。由于兼业农户可能无法及时施药,不同农户之间的施药时间变得不同步。由此提出假设1:全职农户和兼业农户的杀虫剂施用时间不同步,兼业农户滞后于全职农户。

如果全职农户及时在自家地块上施用了杀虫剂,而兼业农户不及时,则兼业农户的地块成为了农业害虫的“避难”地⑥。部分农业害虫会从全职农户的地块迁移到临近的兼业农户的地块上。兼业农户数量越多、占比越大,农业害虫的“避难”地面积也会越大。而且,由于杀虫剂药效的持续时间一般只有短暂几天时间,迁移到没有施用杀虫剂的地块上的农业害虫和迁移目标地块上的原有害虫,会在几天之后重新迁移回原来的迁出地块。

根据上述分析可推论,兼业农户施药不及时会给全职农户造成负外部性影响,一个地区的兼业农户的数量占比越大,负外部性影响越强。为了将自家地块上的农业害虫数量控制在一定范围内,全职农户需要施用强度更高的杀虫剂,表现为各次施药的用量或费用更高。兼业农户不能及时施用杀虫剂,他们的施药效果较差,为了将自家地块上的农业害虫数量控制在一定范围内,他们也可能施用强度更高的杀虫剂。农户兼业可导致杀虫剂施用强度上升,由此提出假设 2:村组内兼业农户的数量占比越高,农户施用杀虫剂的强度趋向于越强。

2.模型构建

基于全职农户和兼业农户施用杀虫剂的时间差异,不同农户的施药次数可能存在差异,如一些农户施用第二次农药时,另外一些农户才施用了第一次农药。本研究只比较全职农户和兼业农户首次施用杀虫剂的时间差异,以此反映农户间施药是否不同步,采用的方法为描述分析法和方差分析法。

由于施用杀虫剂不同步可导致施药效果下降,对此,农户可能的反应是在各次施药中提高施药强度。本研究使用以下线性回归模型检验假设2:

式中,Yij表示第j个村组第i户水稻种植户在水稻生产上的杀虫剂施用次数或者最后一次施用杀虫剂的药费,用以衡量农户的杀虫剂施用强度,考虑到许多农户不会详细记录或记得每次施用杀虫剂的用药费,本研究只考察农户最后一次施用杀虫剂的用药费⑦。Xj衡量第j个村组的农户兼业程度,具体用村组内两类农业兼业户的数量占比来衡量:第一类是普通兼业户,拥有纯农业劳动力;第二类是纯兼业户,没有纯农业劳动力。这是本研究的关键变量。Zij是一组关于农户特征的控制变量,参考已有文献,选取以下几类农户特征变量:农户经营规模,用农户的水稻种植面积衡量,根据已有研究,经营规模与农药施用强度存在负向关系;农业劳动力状况,包括农业劳动力结构(用农业劳动力数量、农业劳动力中男性占比衡量)、农业劳动力的人力资本状况(用平均受教育年数、平均年龄衡量),人力资本状况可能与施用强度存在负向关系;农户的食品安全考虑,用农户收获稻谷中用于自家食用的数量占比衡量,自家食用的比例可能负向影响施用强度。除了上述变量,模型中还控制了农户类型(是否为兼业户)变量。α是待估常数项,β和γ是待估系数,根据假设2,村组农户兼业程度的系数β>0。

三、数据来源和计量结果分析

1.数据来源和样本描述

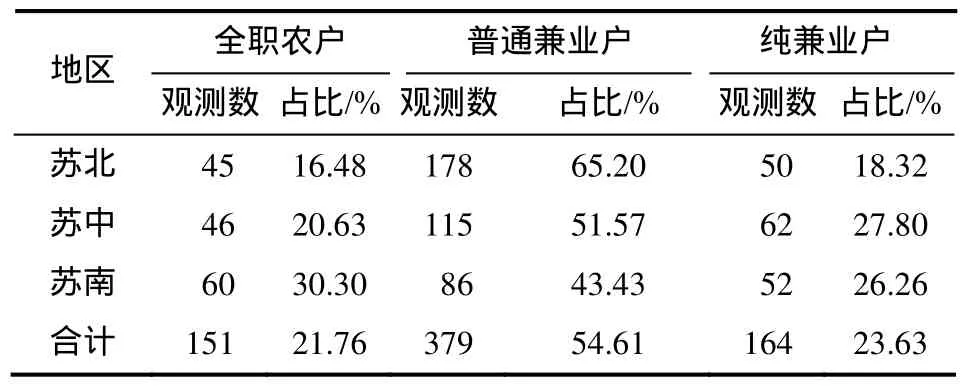

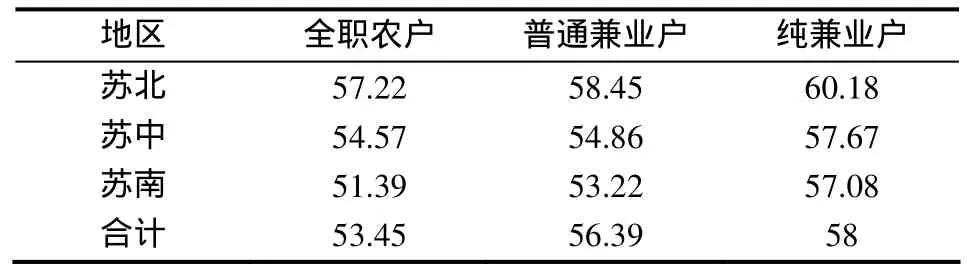

本研究数据来自南京农业大学《农村资源和人口流动》调查组2015年7–8月份期间在江苏省开展的农户调查。在7月份开展的第一轮调查搜集了分布于苏北、苏中、苏南35个水稻种植村组的694户农业经营户的人口和土地信息⑧。受访的 694户农业经营户可分成三类:一是全职农户,即家中劳动力全部务农、没有参与非农就业;二是家中有非农劳动力,同时有至少一位纯农业劳动力的普通兼业户;三是仍务农但家中没有纯农业劳动力的纯兼业户。由表1可知,78.24%的农业经营户是兼业户。这说明,农户兼业对包括杀虫剂施用在内的农业生产各环节的影响不容忽视。

表1 样本的农户类型及空间分布

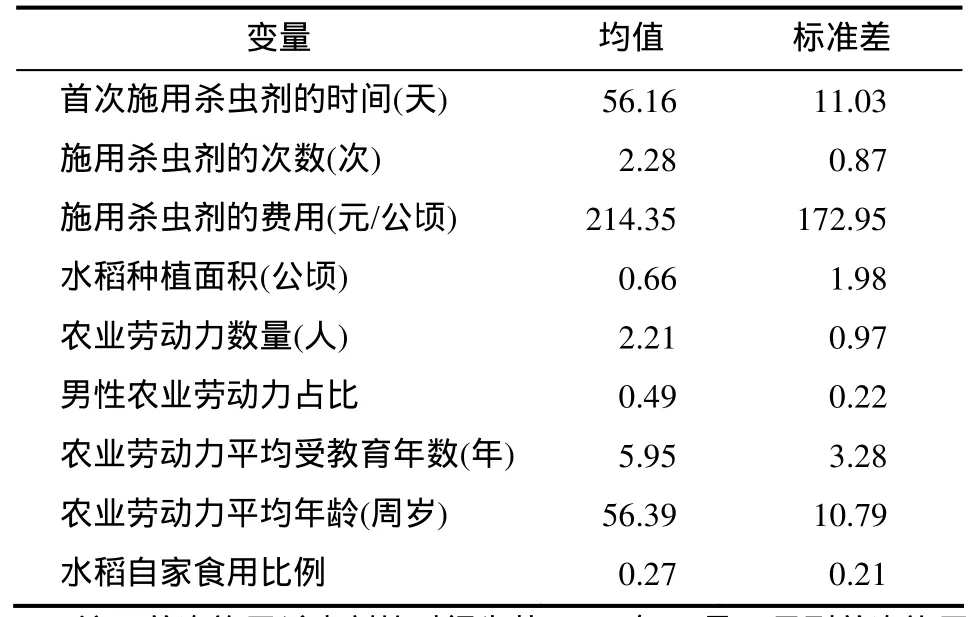

在8月份下旬开展的第二轮调查搜集了水稻种植户的杀虫剂施用情况。经过匹配,本研究获得分布于35个水稻种植村组的286户水稻种植户的信息,其中279户(占97.6%)提供了杀虫剂施用时间、次数和费用等信息,7户(其中6户为兼业农户)没有提供施药细节信息。本研究将主要基于这279户农户的信息考察农户施药时间、杀虫剂费用。表2是279户水稻种植户的样本描述。

表2 水稻种植户调查样本描述

据表2可知,与其他地区一样,江苏农户的经营规模很小(户均不到0.67公顷),农业劳动力的人力资本状况较差(平均年龄达到56周岁、受教育年限只有6年)。根据调查结果,样本农户多数在2015年7月26日第一次施用杀虫剂,平均施用了2.3次杀虫剂,最后一次施用杀虫剂的平均药费约为 214元/公顷。农户收获的稻谷中用于自家食用的比例不高,平均只有27%。

2.计量结果及其分析

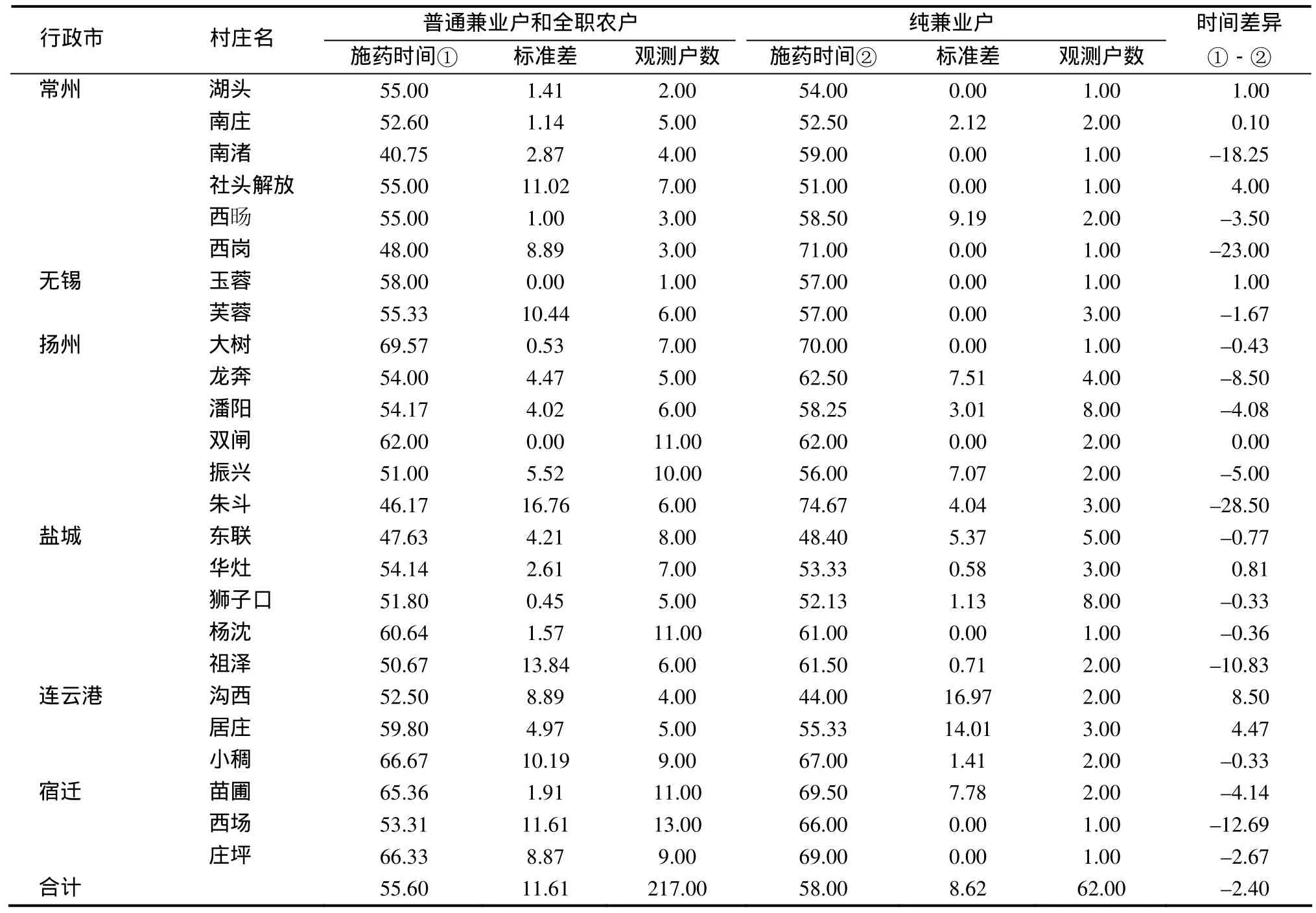

3种类型农户存在明显的施药时间差异(表3),普通兼业户首次施用杀虫剂的时间比全职农户晚两天,而纯兼业户首次施用杀虫剂的时间又比家中有纯农业劳动力的普通兼业户晚两天。苏北、苏中、苏南的情形相似。

表3 3个类型农户首次施用杀虫剂的时间 天

为进一步细化考察不同类型农户的施药时间差异,现将农户分成两类:第一类是普通兼业户和全职农户,第二类是纯兼业户,然后分别列出不同村组中两类农户施用杀虫剂的时间差异(表4)。统计显示,在68%的村组中,第二类农户的平均施药时间晚于第一类农户,平均滞后约2.4天;通过村组成对T检验可以发现,两类农户的施药时间在5%的统计水平上存在显著差异;而纳入村组和农户类型两个因素的方差分析表明,两类农户的施药时间在 1%的统计水平上存在显著差异。因此,非农就业确实在一定程度上导致农户施用杀虫剂的时间不同步,假设1成立。

表4 不同村组内两类农户首次施用杀虫剂的时间差异 天

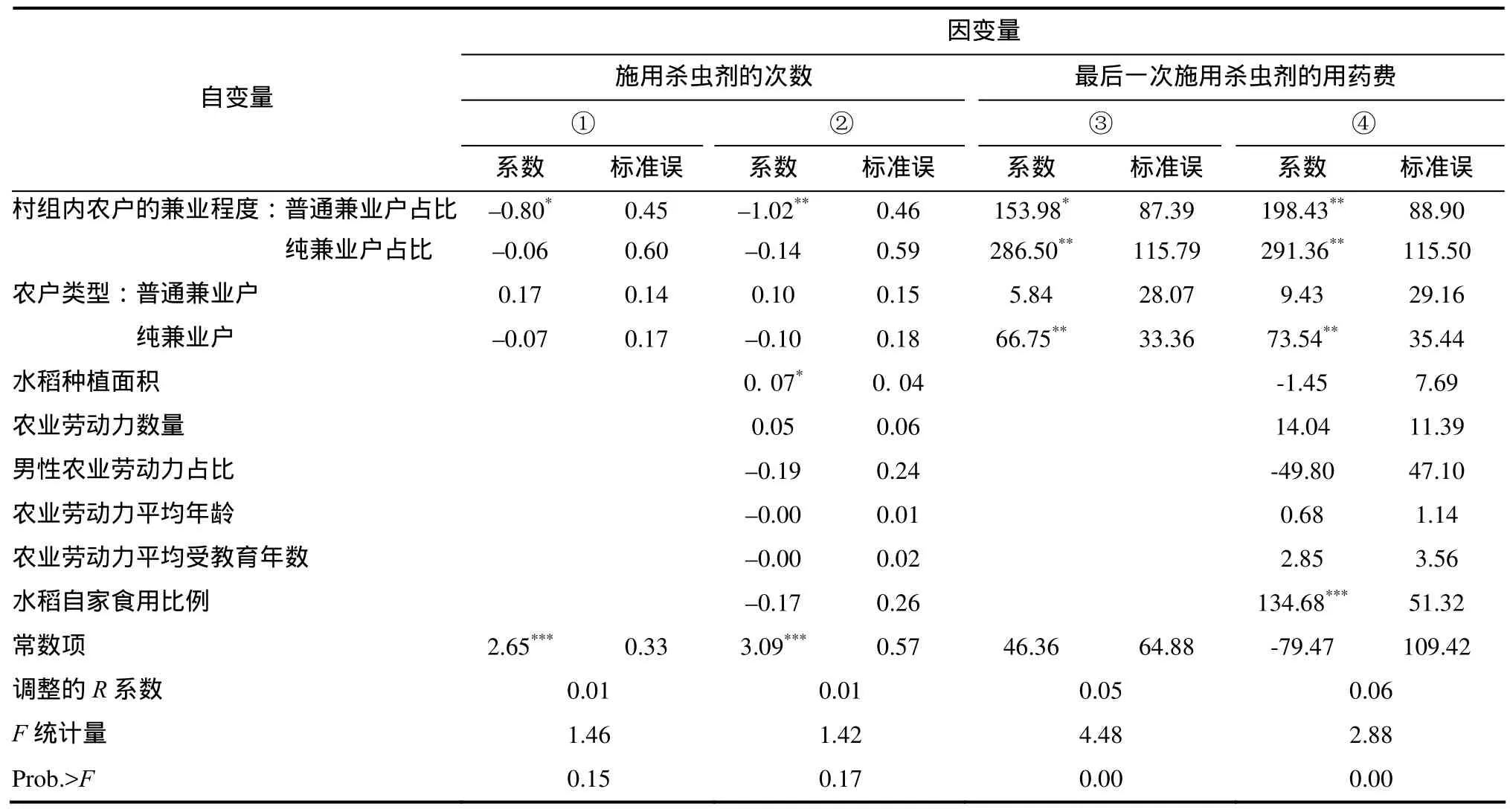

表5列出35个村组的非农兼业程度。由表5可看出,虽然大部分村组的农户多属于同时务农和参与非农就业的兼业农户,但是在不同村组内,农户的兼业程度存在差异,这为检验假设2提供了条件。关于村组内农户非农兼业对杀虫剂施用次数、施用强度的影响的OLS回归结果如表6,表中第一和第三个回归只包含关键解释变量,第二和第四个回归则纳入控制变量。

表5 35个村组中农户兼业程度的差异

表6 农户施用杀虫剂的次数和最后一次施用杀虫剂的用药费的模型回归结果

先考察非农兼业对农户施用杀虫剂次数的影响。根据第一和第二个回归结果,模型整体不显著,而且农户类型变量对农户施用杀虫剂的次数没有显著影响。这表明村组内农户的兼业程度提高并不一定会使得农户增加杀虫剂施用次数。但是,农户因兼业而延迟施药可能产生负外部性。第三和第四个回归考察村组内农户的兼业程度对农户最后一次施用杀虫剂的用药费的影响,结果显示模型整体显著,而且村组的非农兼业程度越高,农户最后一次施用杀虫剂的用药费越高:两个衡量村组非农兼业程度的变量分别在10%、5%的统计水平上显著,回归系数显示,如果村组内纯兼业户占比上升10%,则水稻杀虫剂用药费上升约29.1元/公顷,这支持假设 2。另一方面,农户类型的系数方向显示兼业农户的杀虫剂施用量更多,纯兼业户的用药费高出约73元/公顷,可能反映兼业户由于无法及时施药,反而会加大用药量。

观察其他控制变量。水稻种植面积越大,农户用药费越低,但系数不显著,这可能与样本农户的平均经营规模较小有关,但也反映了农户的杀虫剂施用强度不一定和其经营规模有关系。农户的农业劳动力数量、男性占比、平均年龄和平均受教育年数都没有显著影响农户的杀虫剂施用次数和用药费,反映农户家庭的劳动力结构和人力资本状况不一定影响其杀虫剂施用强度。水稻自家食用比例甚至显著增加了农户的用药费,这可能与样本农户将收获水稻用于自食的比例不高有关,也可能意味着即使将收获后的水稻用于自家食用,农户也不会因此而减少杀虫剂施用强度。

综上可知,农户个体特征因素不一定影响农户的杀虫剂施用强度,但村组内农户的兼业程度却会影响农户的杀虫剂施用强度。已有研究过于强调农户个体特征因素的影响,而忽视农户施药行为的相互影响及其结果,进一步的研究应该重视农户之间的相互影响。

四、结论及其启示

上述研究从非农就业扩大的角度解释了中国农户提高杀虫剂施用强度的现象,并基于江苏省25个水稻种植村组、279户水稻种植户的调查数据研究发现,兼业农户施用杀虫剂的时间滞后于全职农户,而且村组内农户的非农兼业程度越高,农户的杀虫剂施用强度越强。这意味着非农就业扩大所导致的不同农户施药的不同步是导致农户杀虫剂施用强度上升的一个重要因素。上述结果说明,农业害虫防治并非只是某一家农户自己的事,一家农户的防治行为会对其他农户产生影响。

回顾历史,可以发现,中国传统农业害虫防治是一项步调一致性很强的集体行动。比如,在控制蝗虫的技术手段仅限于人工挖掘蝗卵、追赶扑灭成虫的时期,人们面对数量庞大的蝗虫,必须集合集体的力量来除虫,所以当发生蝗灾时,政府会号召农民乃至社会各界集体挖寻蝗卵[27-29]。《贞观政要》所载“太宗吞蝗”的故事就是通过集合集体力量防治蝗虫的一个注解。在 20世纪农业合作化时期,以及在非农就业不普遍的改革开放初期,农户施用杀虫剂相对同步,客观上也形成了步调一致的集体行动。随着非农就业扩大,农户兼业增多,传统的同步施药格局被打破,兼业农户施药不及时会产生负外部性影响,导致农户的杀虫剂施用强度上升。因此,通过多种形式实现农业病虫害统防统治,可能有利于降低杀虫剂施用强度。

注释:

① 数据来源:国家统计局(http://www.stats.gov.cn )。

② 数据来源:《农产品成本收益资料汇编》2001–2014各年数据。

③ 数据来源:国家发改委价格司(http://www.npcs.gov.cn)。

④ 数据来源:《中国农业年鉴》2001–2014各年数据。

⑤数据来源:联合国粮农组织(http://www.fao.org/statistics/en/ )。

⑥针对转基因作物农业害虫的抗性,一些发达国家曾经采用了“避难地政策”。这类政策要求生产者在种植转基因作物的同时,需要保留一定面积的土地种植非转基因作物,以降低农业害虫对转基因作物的抗性增长速度。参见:Qiao F B, Wilen J, Huang J K, et al.Dynamically optimal strategies for managing the joint resistance of pests to Bt toxin and conventional pesticides in a developing country[J].European Review of Agricultural Economics, 2009, 36(2):253–279.

⑦ 在本研究中,最后一次的杀虫剂施用是指距调查时点最近的一次杀虫剂施用,由于时间临近,农户记得施药费用并能够告知调查员这一信息。

⑧ 在这些水稻种植村组内,调查组随机挑选了一大片耕地,列出这片耕地上的承包户名单,并对名单上的农户进行访问调查。在每个村组内,调查组访问了大约20户农户。其中部分农户种植水稻。

[1] Li H,Zeng E Y,You J.Mitigating pesticide pollution in China requires law enforcement,farmertraining,and technological innovation[J].Environmental Toxicology& Chemistry,2014,33(5):963–971.

[2] Carson R L.Silent Spring[M].Boston:Houghton Mifflin,1962.

[3] Guo Y,Yu H Y,Zeng E Y.Occurrence,source diagnosis,and biological effect assessment of DDT and its metabolites in various environmental compartments of the Pearl River Delta,South China:a review[J].Environmental Pollution,2009,157(6):1753–1763.

[4] 朱兆良,David Norse,孙波.中国农业面源污染控制对策[M].北京:中国环境科学出版社,2006.

[5] 周喜应.浅析农药减量控害的迫切性及相关建议[J].世界农药,2015(3):39–44.

[6] 邵振润,张帅,高希武.杀虫剂科学使用指南[M].北京:中国农业出版社,2014.

[7] Huang Jikun,FangbinQiao,Linxiu Zhang,et al.Farm pesticide,rice production,and human health[C]//International Development Research Centre,Ottawa,Canada,2000.

[8] 蔡荣.农业化学品投入状况及其对环境的影响[J].中国人口·资源与环境,2010,20(3):107–110.

[9] 鲁柏祥,蒋文华,史清华.浙江农户农药施用效率的调查与分析[J].中国农村观察,2000(5):62–69.

[10] 黄祖辉,钱峰燕.茶农行为对茶叶安全性的影响分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2005,5(1):39–44.

[11] 吴林海,张秀玲,山丽杰,等.农药施药者经济与社会特征对施用行为的影响:河南省的案例[J].自然辩证法通讯,2011(3):60–68.

[12] 王志刚,李腾飞,彭佳.食品安全规制下农户农药使用行为的影响机制分析——基于山东省蔬菜出口产地的实证调研[J].中国农业大学学报(社会科学版),2011,16(3):164–168.

[13] 王建华,马玉婷,刘茁,等.农业生产者农药施用行为选择逻辑及其影响因素[J].中国人口·资源与环境,2015,25(8):153–161.

[14] 黄季焜,齐亮,陈瑞剑.技术信息知识、风险偏好与农民施用农药[J].管理世界,2008(5):71–76.

[15] 王永强.苹果种植农户使用农药行为及其控制研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2012.

[16] Huang J,Hu R,Rozelle S,et al.Transgenic varieties and productivity of smallholder cotton farmers in China[J].Australian Journal of Agricultural and Resource Economics,2002,46(3):367–387.

[17] 袁会珠,齐淑华,杨代斌.农药使用技术的发展趋势[J].植保技术与推广,2001,21(2):37–38

[18] Yan F G,Liang G J.The influential factors of aerosol insecticide efficacy[J].Aero.Com.2001(3):9–14.

[19] 刘毅.农药应用技术手册[M].长沙:中南大学出版社,2014.

[20] 中国植物保护学会.中国农作物病虫害[M].北京:中国农业出版社,2015.

[21] 黄世文.水稻主要病虫害防控关键技术解析[M].北京:金盾出版社,2010.

[22] Wu K,Guo Y,Gao S.Evaluation of the natural refuge function for Helicoverpaarmigera (Lepidoptera:Noctuidae) within Bacillus thuringiensis transgenic cotton growing areas in North China[J].Journal of Economic Entomology,2002,95:832–837.

[23] 张孝羲,张跃进.农作物有害生物预测学[M].北京:农业出版社,2009.

[24] 向子钧.水稻病虫害自述[M].武汉:湖北科学技术出版社,2012.

[25] 严火其.中国传统农业的特点及其现代价值[J].中国农史,2015(4):12–28.

[26] 王加华.被结构的时间:农事节律与传统中国乡村民众年度时间生活——以江南地区为中心的研究[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[27] 刘仰东,夏明方.灾荒史话[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[28] 赵亚东.1941–1948年晋冀鲁豫边区的蝗灾及社会应对研究[D].石家庄:河北师范大学,2012:3.

[29] 龚光明,杨虎.民国初期安徽主要农业灾害防控研究[J].中国农史,2015(2):74–80.

———沈阳北行农贸市场