乡城流动人口生育男孩偏好及其影响因素分析

——基于与农村本地人口的比较

梁同贵

一、问题的提出

随着流动人口生育问题研究的逐步深入,越来越多的研究聚焦到人口迁移流动与生育男孩偏好这一议题上。在人口迁移流动对生育男孩偏好的影响研究上,尤丹珍、郑真真基于安徽、四川4个县38个村的调研数据,研究发现“外出并没有改变妇女的性别期望”[1]。徐映梅、李霞基于鄂州、黄石与仙桃三地调查数据同样证明了外出和未外出妇女在生育孩子性别意愿上没有显著差异[2]。曹锐研究发现,对于生育孩子的性别期望,新生代流动人口、新生代农村人口以及传统流动人口三个群体具有相似的趋势[3]。也有些学者认为人口流动经历弱化了生育男孩偏好。伍海霞等采用深圳外来农村流动人口的调查数据,发现农村流动人口子女性别偏好观念有所弱化[4];石人炳、熊波根据鄂东南两个市农村居民的调查数据,在采用多元回归控制迁移选择性变量后,发现流动经历明显降低了农村人口的男孩偏好[5]。廖庆忠等基于全国12个大中小城市流动人口的微观调查数据,发现较之于农村本地人口,流动人口生育男孩偏好弱化[6]。在最新的研究中,杨凡等采用倾向值分析法控制了人口流动的选择性偏差,研究发现有流动经历的妇女生育男孩偏好与没有流动经历的妇女相比没有显著差别;进一步将有流动经历的妇女区分为流动时不与丈夫在一起的妇女与流动时和丈夫在一起的妇女后,发现前者与没有流动经历的农村妇女在生育男孩偏好方面有显著差异,但后者与没有流动经历的农村妇女在生育男孩偏好方面没有差异[7]。

在迁移流动人口生育男孩偏好的影响因素上,石人炳、熊波与杨凡等的研究中均提到了适应(融合)理论,即强调迁移流动目的地的社会经济状况和文化规范对迁移流动者生育行为的影响,并认为这种影响会胜过其原居住地的生育文化的影响。辜胜阻、陈来则对城镇化淡化生育男孩偏好的作用机理分析表明:城镇化可以全面提高妇女地位,可以改变孩子价值和生育舆论环境[8]。李树茁等基于2005年中国深圳市农民工调查数据,从社会网络理论的角度分析农民工生育性别偏好的影响因素,发现流入时间较长的农民工生育男孩偏好较弱[9]。

综观以往研究,笔者认为仍存在三个需要改进的地方。

一是研究过于偏重生育男孩偏好意愿分析,且大多采用简单的方法,即直接询问父母是否更倾向于生育男孩。其实,男孩偏好的生育意愿并不一定确保转换为真实的生育行为。Mannan曾经指出“很多研究者质疑过关于未来生育意愿的预测价值,并且指出这种回复可能毫无意义”[10],Rahman &Davanzo认为“被证明了的男孩偏好”更为有效[11]。伍海霞等根据生育意愿与生育行为的研究得出了不同结论:在生育意愿上,“流动后个体性别偏好发生变化,部分流动人口男孩偏好观念有所弱化”;在生育行为上,“流动前后流动人口在生育行为上均体现出了较强的男孩偏好,且流动后表现得更为显著”[4]。对于男孩偏好的研究,除了用以解释中国出生性别比偏高的现象,更应该是出于对生育率影响的考察。因为如果父母想要一个或者多个男孩,他们的家庭规模将会比没有男孩偏好的大得多,这将是生育率下降的重要阻碍因素[12]。而生育男孩偏好的意愿研究终究离实际的出生性别比与生育率要远一些。因此,从具体生育行为研究流动人口男孩偏好更为科学。

二是以往研究往往单就生育男孩偏好论男孩偏好。生育作为一种社会现象,“多生少生”、“早生晚生”、“生男生女”三方面是相互关联、交错作用的[13]。随着生育率的下降,人们往往会选择生育质量更高的孩子,而在性别偏好文化强烈的社会中,男孩质量被认为高于女孩,人们会将这种强烈的性别偏好转化为生育行为[14]。近年来,流动人口生育水平更低的结论一再得到验证[15-18],那么乡城流动人口生育的男孩偏好,尤其是低孩次生育的男孩偏好,是由于生育水平的下降得以强化,还是因为适应了迁入地的生育文化而弱化?这些都需要在被调查者生育孩子的数量等实际生育行为中进行考察。

三是迁移流动人口男孩偏好的影响因素需要进一步深化。以往研究在解释男孩偏好不变或者弱化的时候,往往只提到相关的如社会化理论与适应(融合)理论,大都缺少对于理论的实证检验,理论对解释中国流动人口生育男孩偏好上是否适用还不得而知。李树茁等的研究虽然部分揭示了社会化理论与适应理论的适用性[9],但调查的样本只局限于外来人口倒挂非常严重的深圳市,城镇居民对流入人口性别偏好的影响难以充分地得以检验。

鉴此,笔者拟采用 2010年中国家庭追踪调查数据(CFPS2010)与 2014年全国流动人口动态监测数据,结合生育数量来研究乡城流动人口与农村本地人口生育男孩偏好的行为差异,以期再次检验乡城流动人口是否弱化了生育男孩偏好。另外,本研究采用原国家人口和计划生育委员会 2012年组织调查的北京、上海、广州特大城市流动人口动态监测中的上海数据,考察乡城流动人口生育男孩偏好的影响因素,以检验融合理论的适用性。

二、数据来源与样本特征

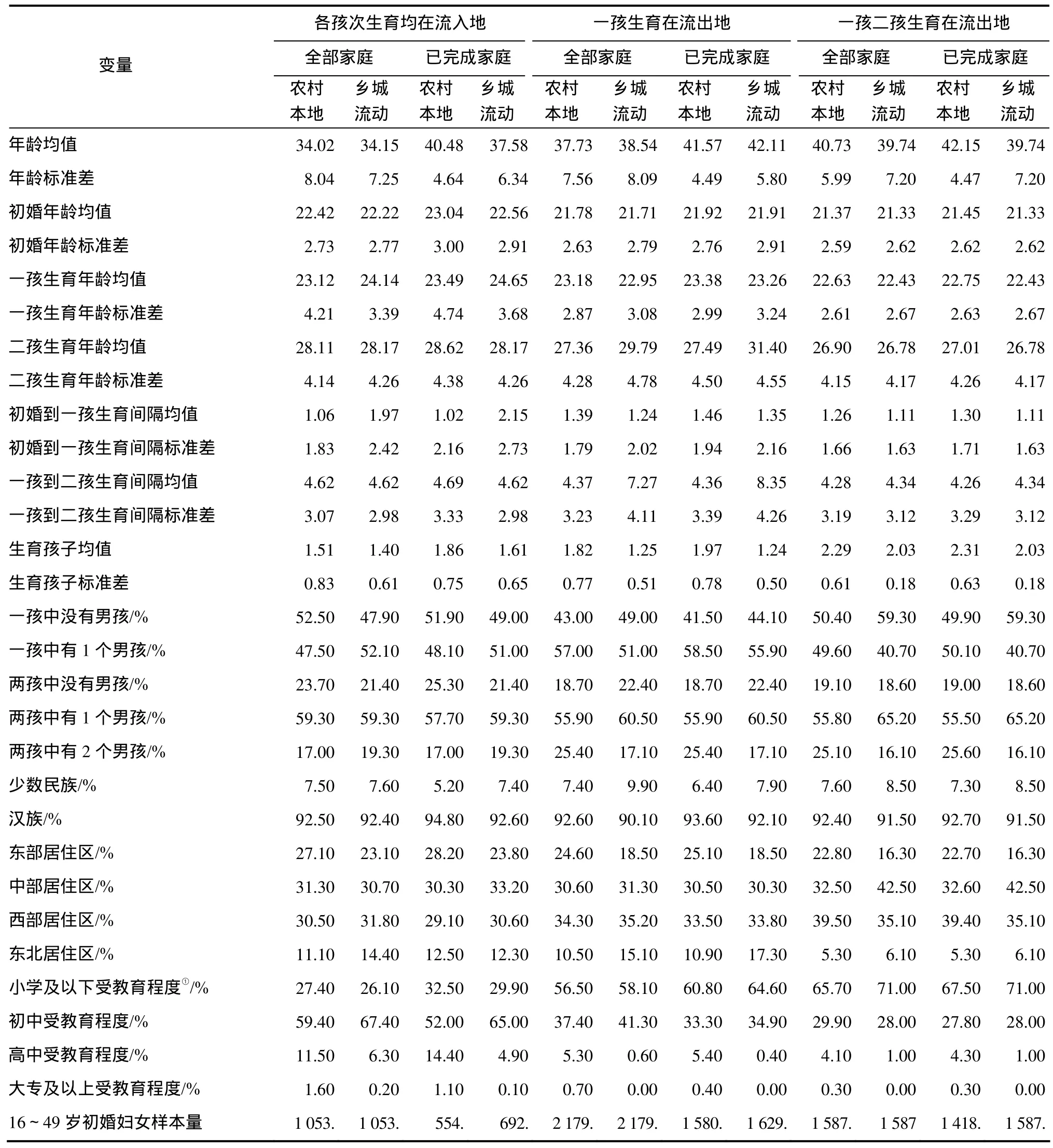

CFPS2010与2014年全国流动人口监测原始数据库样本分别为33 600份与200 937份。关于两个数据库抽样代表性的评价、数据库整理、乡城流动人口与农村本地人口的概念界定详见笔者相关文献[18]。本文从CFPS2010数据库选取农村本地人口,从 2014年全国流动人口动态监测数据库选取乡城流动人口,同时采用倾向值得分匹配法对两类人口进行一对一配对,控制的混淆变量包括教育程度、民族、年龄、年龄平方、出生地省份、初婚年龄、一孩生育年龄、一孩中男孩数量、二孩生育年龄、前两孩中男孩数量、生育间隔等。从配对后数据调查范围看,两类人口均涵盖了除新疆、青海、内蒙古、宁夏与海南五地以外的所有省份,具有全国代表性。另外,配对后的数据使乡城流动在各协变量上的分布趋于平衡,有效消除了由乡城流动选择的非随机性引致的内生性偏差。配对后的数据非常适合做生育男孩偏好研究。其样本特征详见表1。

表1 基于倾向值得分匹配筛选后的样本特征

关于流动人口生育男孩偏好的解释变量,笔者借鉴周皓的“社会融合”理论,“社会融合包括经济融合、文化适应、社会适应、结构融合和身份认同这五个维度”[19]。经济融合的主要标志是固定的住所、稳定的经济收入、职业属性、社会保障等;文化适应的主要标志是语言、外表、饮食、风俗习惯等;社会适应的主要标志是是否喜欢迁入地、心理健康、各种满意度、价值观等;结构融合的主要标志是朋友圈、居住社区、与老家的联系、政治参与等;身份认同的主要标志是我是哪里人、居留意愿、接纳等。选取的上海流动人口数据库样本共14 993份。针对男孩偏好问题的研究,其调查了被访者“生活与感受”的部分,这样就可以根据数据库中的内容检验融合理论的适用性。笔者相关文献对原数据库进行了整理[20]。本文选取一胎中只有女孩的乡城流动妇女样本,以检验其男孩偏好的影响因素,样本总计1 127份。在操作逻辑上,借鉴了李树茁等的方法[9]。李树茁等将第一孩是女孩后,农民工选择“停止生育”的视为无男孩偏好,选择“再要一个,不管男女”的视为弱男孩偏好,选择“不管怎样都要更多的孩子,直到有一个儿子为止”视为强男孩偏好。本研究将后两种合并,生育二胎的算作有男孩偏好,不再生育二胎的算作无男孩偏好。需要说明的是,乡城流动对男孩偏好影响部分用到的是孩次,在影响因素解释这部分用到的是胎次,两者的区别在于是否区分双胞胎与多胞胎,但双胞胎与多胞胎的生育比例毕竟非常小,在不影响研究结论的情况下,为尽可能使用原来已经调整准确的数据,不再将胎次与孩次加以区分。

根据周皓对社会融合五个维度概念的界定,选取相应题目来对应相关变量并进行赋值。

(1)经济融合。选取题目“212-0您在本地是否享有城镇职工养老保险?211您现住房属于下列何种性质?413您家在本地每月总收入多少钱?”三个题目作为经济融合的测量维度并进行调整,将题目“211”中的答案“1、2、3、4、5、6、9”标注为“0非稳定住房”,将“7、8”标注为“1稳定住房”;考虑到收入的偏态分布,对题目“413”月均收入取自然对数。

(2)文化适应。选取题目“404您平时有没有下列习惯?D读书/看报/学习;E参加文艺/体育活动”作为文化适应的测量维度。

(3)社会适应。选取题目“405您是否同意以下说法?A我喜欢我现在居住的城市;B我关注我现在居住城市的变化;C我很愿意融入本地人当中,成为其中一员;D我觉得本地人愿意接受我成为其中一员;E我感觉本地人总是看不起外地人”作为社会适应的测量维度并做调整,首先将问题E的答案“1、2、3、4”修改为“4、3、2、1”,随后进行因子分析并做检验。结果 KMO=0.800;Bartlett的球型度检验:近似卡方26465.964(sig=0.000);累计提取载荷平方和56.540%,将因子命名为城市适应因子。

(4)结构融合。选取“401今年以来您或您的家人是否在本地参加过以下活动?A社区文体活动;B社会公益活动(如献血、募捐、做义工等);C计划生育协会活动;D社区卫生、健康教育活动;E选举活动 402您业余时间在本地和谁来往最多(不包括顾客)?403-1您在老家是否有农村承包地?”三个题目作为结构融合的测量维度并做调整,对题目“401”做因子分析,结果KMO=0.768;Bartlett的球型度检验:近似卡方3556.861 (sig=0.000);累计提取载荷平方和51.227%,将因子命名为参加本地活动因子。

(5)身份认同。选取“407如果没有任何限制,您是否愿意把户口迁入本地?408您是否打算在本地长期居住(5年及以上)?”两个题目作为身份认同的测量维度。

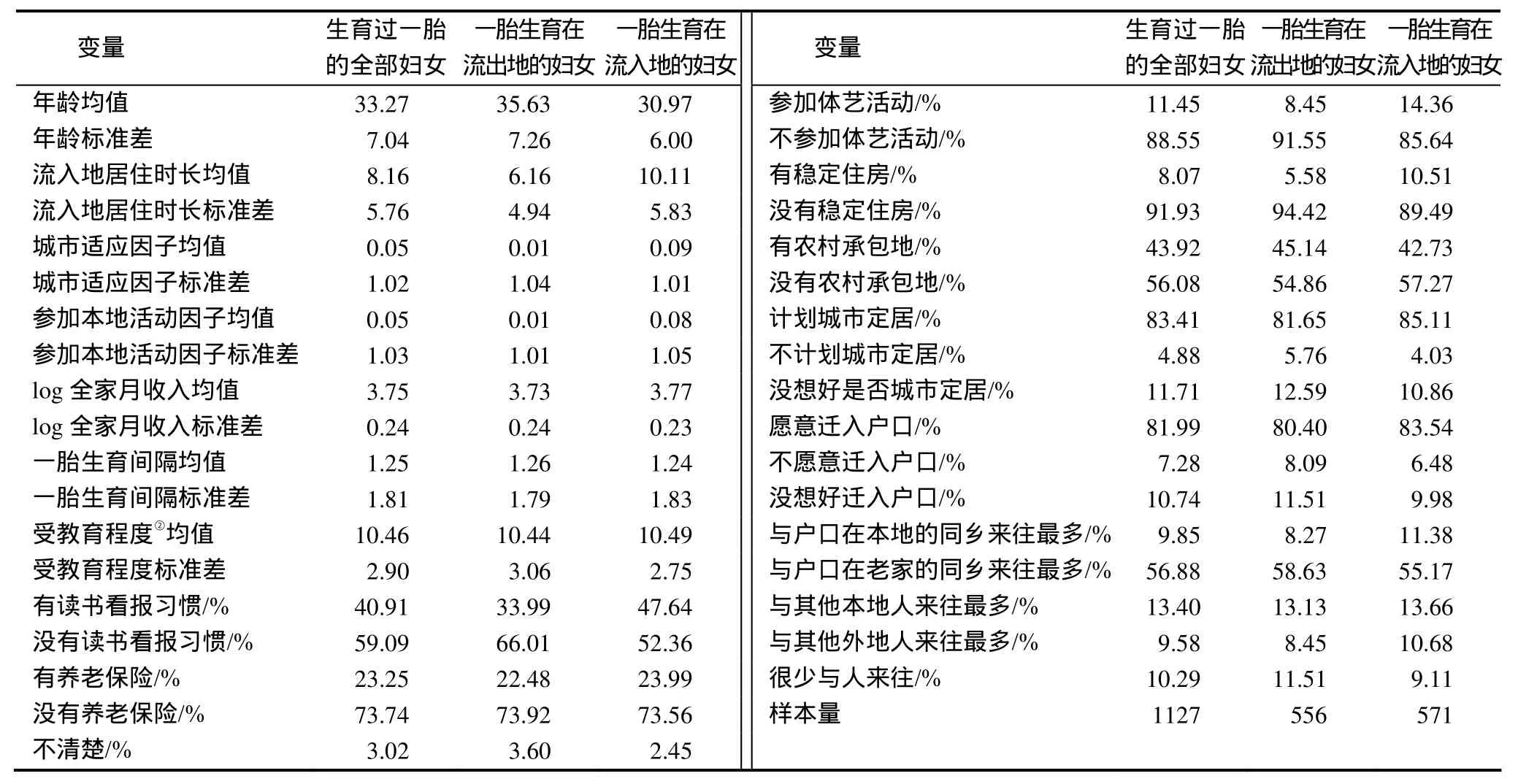

为进一步观察自变量(如流入地居住时长)在不同妇女群体中作用强度甚至作用方向的差异,本研究按照一胎生育地类型将生育过一胎的全部妇女细分为一胎生育在流出地的妇女和一胎生育在流入地的妇女,并对两组妇女群体进行独立回归操作。样本特征详见表2。

表2 上海市乡城流动妇女生育男孩偏好样本及其特征

三、研究方法及其应用

通过具体生育行为来研究男孩偏好已被学者广泛采用。陈萍曾提出“通过被访对象的生育史和避孕史,来分析研究性别偏好在具体生育行为上的表现”[21]。国外研究通常也在考察男孩偏好对生育行为影响中来了解人们的男孩偏好。研究方法通常有以下三种[14],一是风险模型,因变量是距离上次生育的时间,协变量是一个男孩、两个男孩等等这样的哑变量,以及一系列的经济社会与地理变量。这种方法的操作原理是,对于有着强烈男孩偏好的父母,如果没有男孩或者没有足够多的男孩,她们再生育的风险比例要大。二是在将已完成生育的家庭从所有家庭分离出来后,可以采用Logistic回归,因变量是个二分类变量,如果这个家庭继续生育下一个孩子则标注为 1,不再生育标注为 0,协变量同风险回归模型。三是通过避孕药具的使用来研究,该操作原理是男孩数量尚未满足需求的父母与没有男孩偏好的父母相比,很可能不再使用避孕药具。是否使用避孕药具通常也用Logistic回归计量。本研究采用如下两种回归方法分析乡城流动人口生育的男孩偏好。

对于所有家庭,采用 Cox比例风险回归。Cox回归的优势在于能够解决删截问题,因为有一部分家庭在调查时处于一孩生育或者二孩生育状态中,她们之后是否生育二孩或者三孩并没有观测到,事件史分析能够较好地解决数据存在的右删截问题。Cox回归建模时,因变量采取截至调查时点时上一孩次持续时间作为生存时间,将下一孩次是否生育作为事件,已有男孩的家庭下一孩次递进生育的概率小暗示了男孩偏好的存在。协变量为人口类型(乡城流动人口与农村本地人口)与前有孩子性别结构这一交互作用变量。这样设置的原理是,如果性别偏好对于孩次递进生育的影响受到乡城流动的调节作用,就认为乡城流动对于性别偏好有影响。其余被控制的协变量包括居住地区域、受教育程度、民族性质、初婚年龄、孩次生育间隔这些社会人口学变量,这些协变量在以往的研究中已经被证明是影响生育率的重要因素[22-23]。后文将基于偏最大似然估计进行回归分析。

对于已完成生育的家庭,采用 logistic回归。Haughton & Haughton在使用越南数据研究男孩偏好时,将满足以下三个条件中任一种的定义为已完成生育的家庭[14]:一是只拥有一个孩子且在调查时孩子年龄大于等于 10岁的;二是拥有两个及以上孩子且在调查时最小孩子年龄大于7岁的;三是母亲年龄大于等于37.417岁(依据越南数据,95%的育龄妇女生育发生在这个年龄以前)。本文借鉴了这一界定方法,但对于第三个条件,根据样本数据略有调整。各孩次生育均在流入地的乡城流动人口选取大于等于 34岁,在 34岁及以后生育的占4.33%;一孩生育在流出地的乡城流动人口选取大于等于34岁,在34岁及以后生育的占4.63%;一孩二孩生育均在流出地的乡城流动人口选取大于等于33岁,在33岁及以后生育的占5.42%。建模时,将是否下一孩次生育作为因变量,协变量同上文COX回归。

本文同样采用Cox回归检验第一胎为女孩的情况下,融合理论在乡城流动人口男孩偏好弱化上是否适用。因变量采取截至调查时点时上一胎持续时间作为生存时间,将二胎是否生育作为事件。协变量选取表2中的社会融合因素。此外,在cox回归中还加入了年龄、受教育程度、一胎生育间隔等被证明了的影响生育的人口学因素[23-24]以及流入地居住时长、一胎生育地分类等影响迁移流动人口生育的重要因素[9,25]。

四、研究结果及其分析

本研究采用STATA软件对上文筛选出的样本进行参数估计和相应分析。利用CFPS2010与2014年全国流动人口监测数据,基于与农村本地人口的比较,分析已完成生育乡城流动人口家庭孩次递进生育情况,并对乡城流动人口男孩偏好进行logistic与cox回归分析。同时利用2012年上海市流动人口数据进行Cox回归,对乡城流动人口男孩偏好影响因素进行解释。三个模型中似然比统计量均显著。

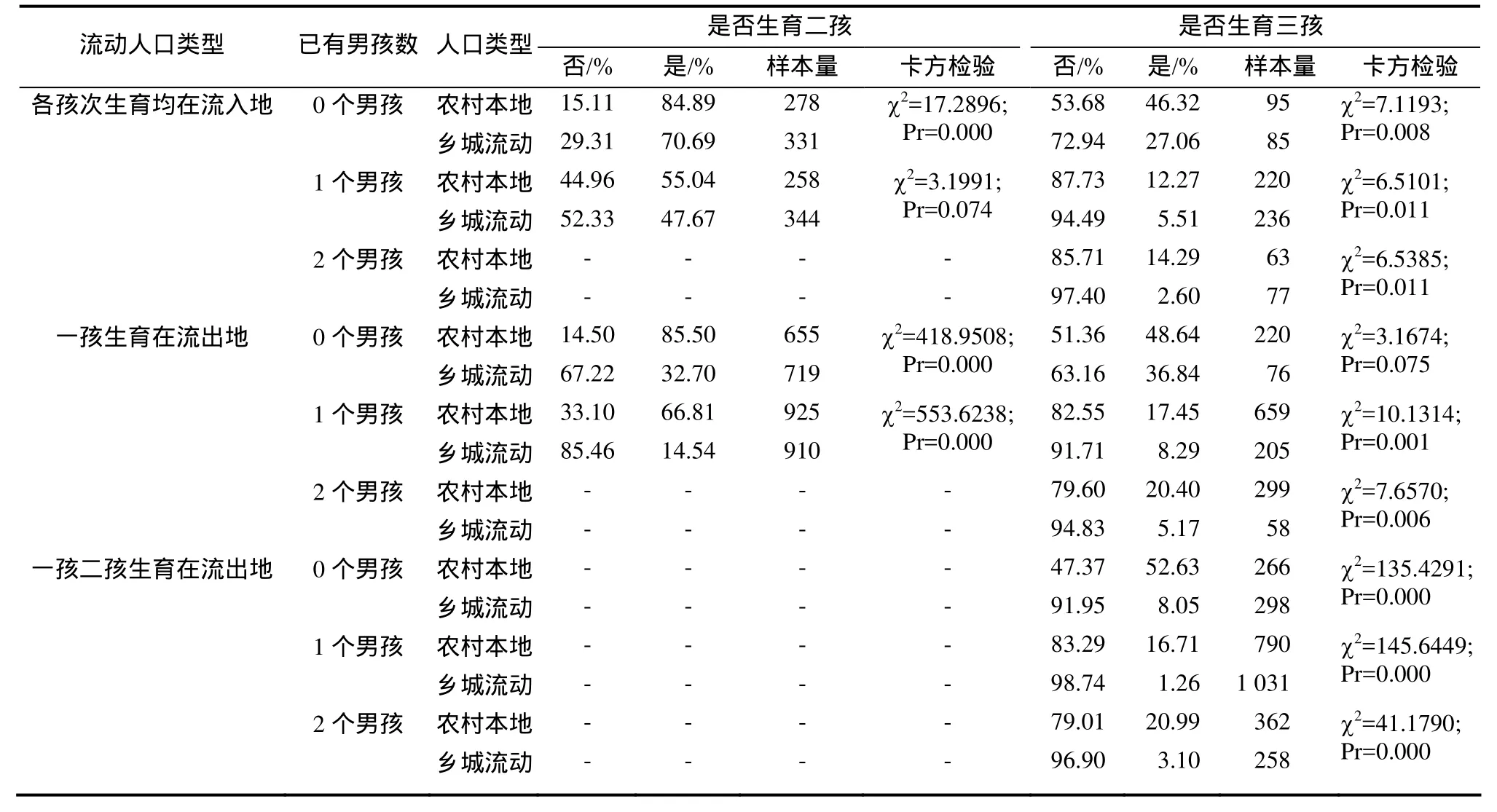

对于已经完成生育的家庭,皮尔逊卡方检验的结果显示是否生育二孩或三孩跟前有孩次的性别结构与人口类型高度相关(表 3)。在二孩递进生育上,无论乡城流动人口还是农村本地人口,在前一孩没有男孩的情况下二孩递进生育的概率均高于已有男孩的情况,说明了两类人口都有男孩偏好。而在前一孩是女孩的情况下,乡城流动人口的二孩递进生育概率均要低于农村本地人口,说明乡城流动人口至少要有一个男孩的偏好在弱化。而在前一孩为男孩的情况下,乡城流动人口二孩递进生育概率同样低于农村本地人口,这既有可能是乡城流动儿女双全的偏好在弱化,也可能是想要多个男孩的偏好在弱化。在三孩递进生育上,卡方检验呈现了与二孩生育相类似的结果。对于农村本地人口,还存在着一种女孩偏好,在前两孩没有女孩的情况下,农村本地人口三孩递进生育的概率均大于前两孩为一男一女的,儿女双全是她们最想要的家庭结构。但对于乡城流动人口,这一特征并不显著。

表3 已完成生育家庭孩次递进生育情况

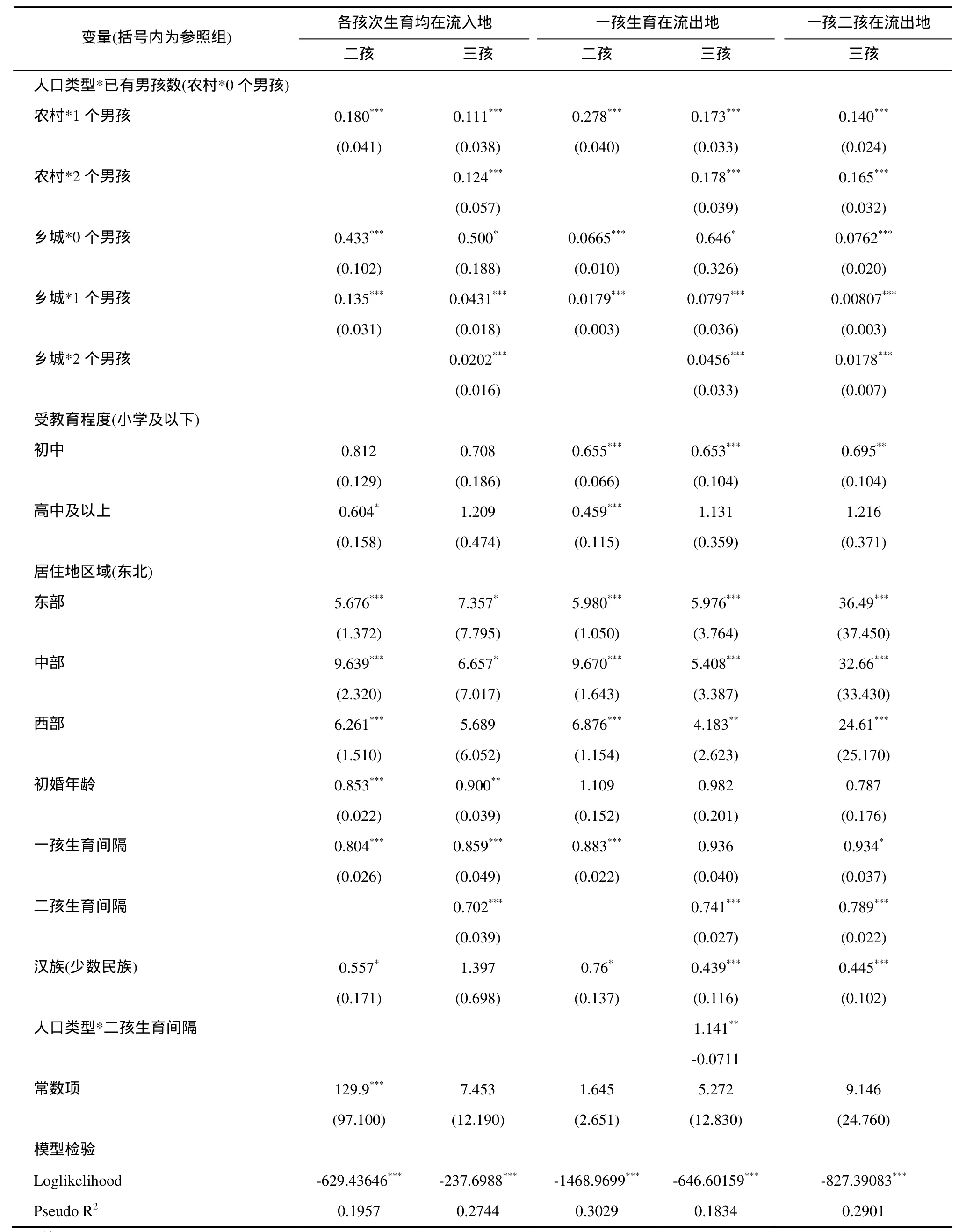

表4、表5显示了人口类型与已有男孩数的交互项、受教育程度、居住区域、生育间隔等变量对其生育男孩偏好均有着显著性影响。

表4 已完成生育家庭孩次递进生育影响因素的logistic回归分析

(1)人口类型。在二孩递进生育上,无论乡城流动人口还是农村本地人口,两种回归结果都显示前一孩为男孩的二孩递进生育的概率较小,如各孩次生育均在流入地的乡城流动人口中,农村本地人口前一孩为男孩生育二孩的概率是前一孩为女孩的0.180倍,而根据乡城流动人口前一孩为女孩的发生比0.433与前一孩为男孩的发生比0.135也可以得出这个结论。这说明了无论乡城流动人口还是农村本地人口都存在着男孩偏好,而从发生比上可以看出,乡城流动人口的男孩偏好弱于农村本地人口。而在三孩递进上,同样显示了无论乡城流动人口还是农村本地人口都有着男孩偏好,各类乡城流动人口男孩偏好程度都要低于农村本地人口。农村本地人口仍然表现出一定的儿女双全偏好。

(2)受教育程度。在二孩的递进生育上,相比较于小学及以下受教育程度的育龄妇女,两种回归结果均显示了初中受教教育程度在二孩、三孩的递进生育上发生比均较低,且在cox回归中均显示出显著性差异。三孩的递进上,高中及以上受教育程度妇女与小学及以下受教育程度妇女并没有显著差异,主要是高中及以上受教育程度妇女生育过二孩的样本量太小的缘故。总体来看,这与受教育程度越高的育龄妇女生育水平越低的常识是相符的。

(3)居住区域。无论二孩还是三孩,两种回归结果均显示居住在东北区域的育龄妇女递进生育的概率最小。这与东北区域特殊的移民文化有关。其次是东部区域,再次是西部区域,而中部区域二孩与三孩递进生育的概率最高。

(4)生育间隔。两种回归均显示一孩生育间隔越大则二孩递进生育概率越小、二孩生育间隔越大三孩递进生育概率越小的特征,且基本都通过了显著性检验。这主要是因为生育间隔越大则育龄妇女剩余的育龄期时长将会被压缩,有些妇女觉得年龄大自己就放弃了下一孩次的生育。

(5)民族。少数民族在二孩、三孩递进生育的概率基本均要高于汉族。

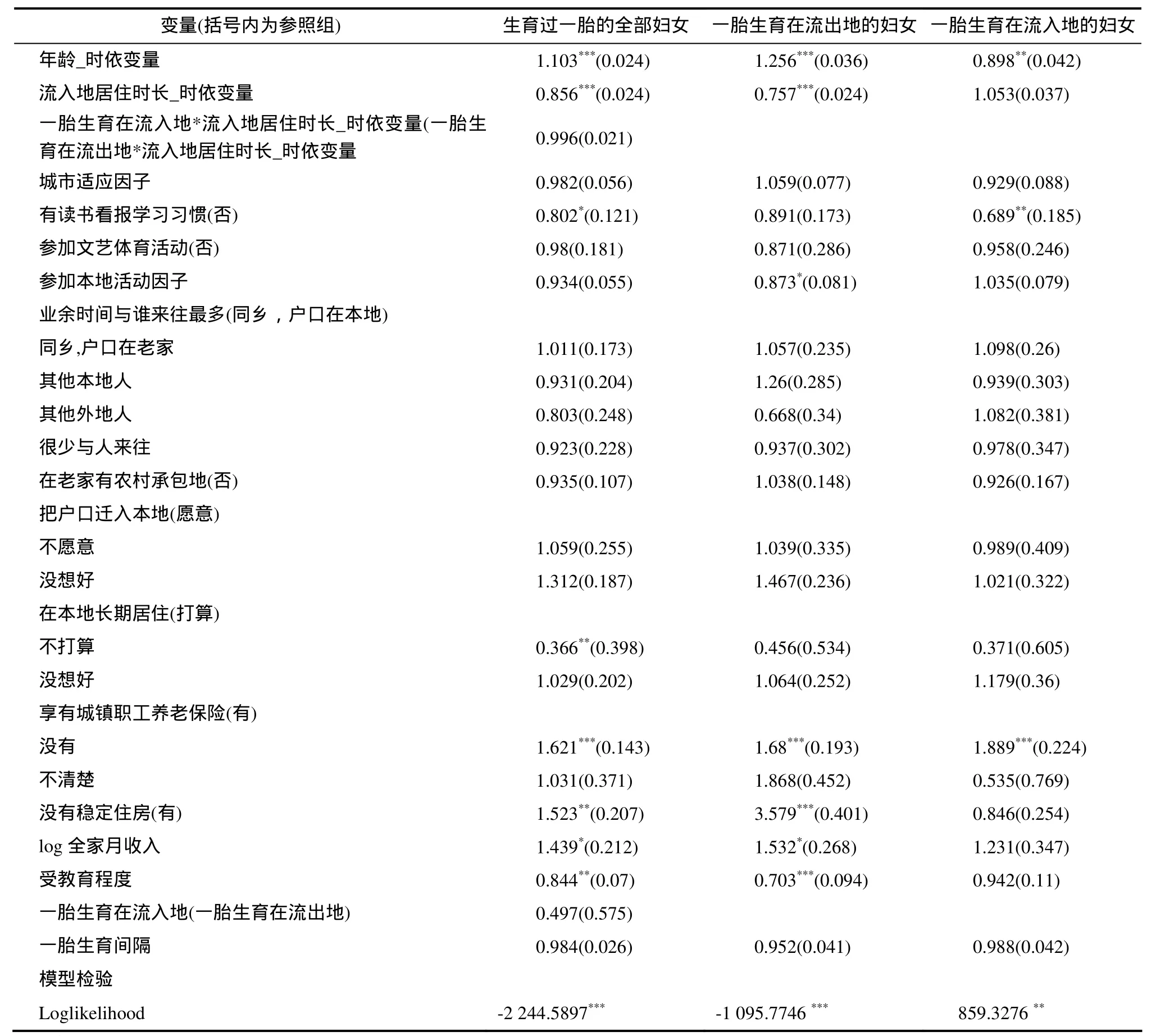

社会融合各个维度及相关变量对乡城流动妇女男孩偏好影响回归结果见表6。

表6 上海市乡城流动妇女二胎生育男孩偏好影响因素的Cox回归分析

从表6可以看出,在周皓提出的社会融合的五个维度中,经济融合维度各个变量与乡城流动妇女男孩偏好均相关。全家平均月收入越高则二胎生育男孩的可能性越大。李子联认为“收入的提高能够有效地应付生育所带来的成本支付,因而能够促进生育率的上升”[26],从这个角度讲,全家平均月收入的提高为男孩偏好的实现提供了客观条件。没有城镇职工养老保险的妇女二胎生育男孩的可能性较大,因为完善的社会养老保险制度可以替代子女行使赡养的义务,从而使妇女摒弃“养儿防老”的传统观念,弱化了男孩偏好。没有稳定住房的妇女二胎生育男孩的几率较大。李仲生认为生育胎次与家庭社会地位和经济状况密切相关,通常家庭社会地位和经济收入越高的往往不愿意多生孩子,从而导致生育水平下降[27],男孩偏好实现的几率因此降低。能在上海本地有稳定住房的妇女往往有着较高的经济收入与社会地位。文化适应维度中,有读书看报学习习惯的妇女会降低二胎生育男孩的几率,发生比为 0.082。因为妇女经常读书看报学习会提高文化知识水平,改变落后的生育观念。结构融合维度中,参加本地活动的一孩生育在流出地的乡城流动人口降低了二胎生育男孩的几率。身份认同维度中,是否打算在本地长期居住这一因素也影响了二胎生育男孩的可能性,不打算在本地长期居住的妇女相较于打算长期居住的妇女将会降低二胎生育男孩的几率,发生比为 0.366。不打算在本地长期居住的妇女在现在及以后仍将受到迁移过程带来的干扰,不稳定的生活状态降低了她们二胎生育男孩的可能性。

另外,随着流动人口在流入地居住时长逐渐变长,二胎生育男孩的可能性在减小。这说明了这一部分流动人口自愿放弃了二胎生育,或许是因为在城镇地区生活的时间越长,城镇地区的生育文化和其他因素对她们的生育有潜移默化的影响,融合理论对于其二胎生育就开始起了作用。随着一胎持续时间的变长,二胎生育男孩的几率在变大。但同样看到,这种影响作用在一胎生育在流出地的乡城流动人口与一胎生育在流入地的乡城流动人口相反,前者的发生比是1.256,后者的发生比是0.898,说明随着一胎时间的延长,一胎生育在流出地的乡城流动人口二胎生育男孩的几率变大,但一胎生育在流入地的乡城流动人口二胎生育男孩的几率变小。这一方面是因为一胎生育在流入地的乡城流动人口由于较早流入到上海,居住时长越长二胎生育男孩的可能性越小;另一方面是由于一胎生育在流入地的妇女年龄结构比一胎生育在流出地的妇女较轻,前者平均年龄是 30.97岁,后者平均年龄是35.63。理论上,年龄越长的妇女男孩偏好越强烈。这符合相关理论与常识。

五、研究结论与启示

基于 CFPS2010、2014年全国流动人口以及2012年上海市流动人口动态监测数据,采用logistic回归与cox回归模型,从具体生育行为上研究了乡城流动人口与农村本地人口生育男孩偏好的差异,并结合融合理论对产生这种差异的影响因素进行了分析。从研究结果来看,无论是单因素卡方检验还是多因素回归分析均表明:乡城流动人口和农村本地人口都存在明显的男孩偏好倾向;一孩为女孩的乡城流动人口二孩生育概率小于农村本地人口,前两孩为女孩的乡城流动人口三孩生育概率小于农村本地人口,人口的乡城流动对降低男孩偏好的作用显著;对于农村本地人口而言,还有着一定程度的儿女双全偏好。乡城流动人口男孩偏好的弱化也在一定程度上解释了乡城流动人口生育水平更低的原因。而乡城流动人口在降低自己生育水平的过程中,并没有因为生育孩子数量的减少而强化了她们的男孩偏好。在普遍实施一孩半生育政策的农村地区,乡城流动人口生育男孩偏好的弱化也在一定程度上缓解了农业户籍人口生育空间狭小与二孩以及更高孩次出生性别比偏高之间的矛盾。

通过对融合理论弱化乡城流动人口生育男孩偏好的考察,发现经济融合维度的影响较大,尤其是社会养老保险对全部乡城流动人口男孩偏好都将起着重要作用,因为这在一定程度上间接改变了孩子的价值,尤其是男孩的“养儿防老”的价值。城市中进一步完善农民工的养老保险制度对降低男孩偏好以及对人口再生产活动都有重要意义。建议市政部门多渠道地向农民工宣传养老保险的好处,使他们明晰在养老保险上所拥有的权力,并加强企业主为农民工缴纳养老保险的监管,以提高农民工的参保率。因为这不仅影响到国家的经济发展,对社会协调发展也很有帮助。文化适应中的读书看报学习习惯与结构融合中的参加本地活动因素也会弱化男孩偏好,这些或许就是辜胜阻、陈来提到的城镇化改变生育舆论环境所致。建议市政部门多开展社区文体活动,加强社区文化建设,完善软硬件设施。结构融合中的业余时间与谁来往最多这一社会网络成员因素并没有对男孩偏好产生显著性影响,乡城流动妇女并没有因为与“其他本地人”来往多而弱化了男孩偏好,城镇居民对流入人口男孩偏好的直接影响仍需在后续研究中进一步检验。

注释:

① 因为“大专及以上”受教育程度的人数较少,在回归模型中不再单独设置哑变量,而是与“高中”受教育程度放在一起。

② 受教育年限标准:未上过学,0年;小学,6年;初中,9年;高中,12年;中专12年;大专,15年;本科及以上,16年。

[1] 尤丹珍,郑真真.农村外出妇女的生育意愿分析——安徽、四川的实证研究[J].社会学研究,2002(6):52-62.

[2] 徐映梅,李霞.农村外出妇女的生育意愿分析——基于鄂州、黄石、仙桃三地数据[J].南方人口,2010(2):51-57,6.

[3] 曹锐.新生代流动人口的生育期望及其影响因素[J].西北人口,2012(2):103-107,113.

[4] 伍海霞,李树茁,悦中山.城镇外来农村流动人口的生育观念与行为分析——来自深圳调查的发现[J].人口研究,2006(1):61-68.

[5] 石人炳,熊波.流动经历对农民男孩偏好的影响[J].人口与经济,2011(4):10-15.

[6] 廖庆忠,曹广忠,陶然.流动人口生育意愿、性别偏好及其决定因素——来自全国四个主要城市化地区12城市大样本调查的证据[J].人口与发展,2012(1):2-12.

[7] 杨凡,陶涛,杜敏.选择性、传统还是适应:流动对农村育龄妇女男孩偏好的影响研究[J].人口研究,2016(2):50-62.

[8] 辜胜阻,陈来.城镇化效应与生育性别偏好[J].中国人口科学,2005(3):30-37,95.

[9] 李树茁,伍海霞,靳小怡,等.中国农民工的社会网络与性别偏好——基于深圳调查的研究[J].人口研究,2006(6):5-14.

[10] Mannan M A.Preference for son,desire for additional children and contraceptive use in Bangladesh[J].The Bangladesh Development Studies,1988,16(3):31-57.

[11] Rahman M,Davanzo J.Gender preference and birth spacing in Matlab,Bangladesh[J].Demography,1993,30(3),315-332.

[12] De Silva,W.I.Influence of son preference on the contraceptive use and fertility of Sri Lankan women[J].Journal of Biosocial Science,1993,25(3):319-331.

[13] 顾宝昌.论生育和生育转变:数量、时间和性别[J].人口研究,1992(6):1-7.

[14] Haughton J,Haughton D.Are simple tests of son preference useful? an evaluation using data from vietnam[J].Journal of Population Economics,1998,11(4):495-516.

[15] 陈卫,吴丽丽.中国人口迁移与生育率关系研究[J].人口研究,2006(1):13-20.

[16] 李丁,郭志刚.中国流动人口的生育水平——基于全国流动人口动态监测调查数据的分析[J].中国人口科学,2014(3):17-29,126.

[17] 周皓.人口流动对生育水平的影响:基于选择性的分析[J].人口研究,2015,39(1):14-28.

[18] 梁同贵.乡城流动人口与农村本地人口的生育水平差异[J].中国人口科学,2017(3):91-100,128.

[19] 周皓.流动人口社会融合的测量及理论思考[J].人口研究,2012(3):27-37.

[20] 梁同贵.乡城流动人口的生育间隔及其影响因素——以上海市为例[J].人口与经济,2016(5):12-22.

[21] 陈萍.性别偏好的量化衡量及其与生育率关系的探讨[J].中国人口科学,1993(2):42-47.

[22] 曾毅,舒尔茨.农村家庭承包责任制对生育率的影响[J].中国社会科学,1998(1):128-143.

[23] 陈卫,史梅.中国妇女生育率影响因素再研究——伊斯特林模型的实证分析[J].中国人口科学,2002(2):49-53.

[24] Li J, Cooney R S.Son preference and the one child policy in china: 1979–1988[J].Population Research & Policy Review, 1993,12(3), 277-296.

[25] Gunnar Andersson.Childbearing After Migration:Fertility Patterns of Foreign-Born Women in Sweden[J].The International Migration Review,2004,38(2):747-774.

[26] 李子联.收入与生育:中国生育率变动的解释[J].经济学动态,2016(5):37-48.

[27] 李仲生.人口经济学[M].北京:清华大学出版社,2006:35.