认知视角下基于图形背景理论的英汉存在句比较研究

毕梦静+++祁小雯

摘 要:英汉存在句是语言学常见的语言现象,也是备受语言学家关注的问题之一。纵观国内外研究成果,多是基于句法、语义、语用的角度,也有基于象似性原则和语法化、原型范畴理论的相关研究。笔者以前人的研究成果为基础,以英、汉语中表达物体空间关系的存在句为研究对象,基于认知视角下的图形背景理论来分析两种语言,通过分析对比英汉存在句的典例,探讨英汉两种语言在认知凸显观上的异同,从而总结出英、汉民族的认知文化异同。

关键词:图形背景理论 英汉存在句 对比

一、引言

存在句是语言学家们备受关注的焦点。近年来国内涌现出对存在句研究的丰硕成果,Huang(1987)、顾阳(1997)、韩景泉(2001)、张达球(2006)、张珂(2008)、李莹(2009)、张律(2011)、郑香清(2011)等分別从结构主义语法、生成语法、系统功能语法、认知语法等角度对英汉存在句进行深入研究,探索出中西方文化的异同。然而,很少有学者剖析英汉存在句差异的深层缘由。故本文将以基于认知视角下的背景图形理论,研究英语及汉语中的存在句的本质差异。

“存在”是哲学的基本范畴,也是人类思维的基本范畴。语言的时空性以及对时空概念的体现正是人类思维的缩影,人类最根本的认知机制也反映在语言的时空性之中。在英语中,存在句通过There be句型来体现 ;而汉语最常见的存在句形式为“有”。图形背景理论源于心理学,是以凸显原则为基础的一种理论。人们在感知事物中,总是倾向于把事物分成图形、背景两部分,其中图形是容易被感知的部分,而背景作为参照物用来凸显图形。因此可以用图形背景理论来探索英汉存在句中隐藏的不同思维模式。

二、文献综述

最近十年来,有关汉英存在句的研究取得了丰硕成果,然而其贡献多应用于翻译领域。最初期的研究始于金积令(1996)的《英汉存在句对比研究》,他从四个方面来归纳总结汉英存在句上的相似处:信息的结构、话语和语义的功能、动名词短语线性秩序,以此总结出了汉英语存在句在语义范围、句子结构、动词词性等方向上有较大区别。但他的研究局限于未能得出严谨系统的研究成果,无法应用在对外汉语的教学上。

近期的对比研究取得了较大发展。韩景泉(2001)以转换生成语法为理论框架分析了英汉语存在句的差异;高文成(2007)系统地以认知语言学为理论框架进行研究,他采用定量定性相互结合的方法总结出汉英语存在句的差异。作者从从认知视角研究非常具有典型性,缺点在于其仅仅基于语法角度对汉语存在句只是进行了简要分析。张谦(2007)从认知语言学的研究方向出发,研究了两者存在句式的差异,同时从构式语法理论进行了分析。但是同高文的研究对比稍显逊色,观点不够完整清晰。

本文结合认知语言学的图形背景理论,对英汉存在句的异同进行对比分析,从不同的角度探讨了这两种母语学习者认知思维模式之间的差异,期望能丰富教学成果,对教学实践有所帮助。

三、认知视角下的存在句研究

(一)认知视角下的英语存在句研究

英语存在句中的两种典型句型:

A. There + be (exist/remain/arise) + NP + Adverbial

Eg: (1) There is some apple juice on the table

(2) There are some strangers in the street.

B. There + be + NP + VPing + Adverbial

Eg: (3) There is a beauty sitting on the beach.

(4) There are two boys running in the street.

There be结构是英语里一种常见的存在句结构。There be这一句式中,主语there作为整个句子里强调说明的内容,然而在此句式中,there指代抽象模糊即不确定的“背景”。可There be结构中,变化位置的be动词却同之后的NP保持一致,因此会出现NP与 there的突显性矛盾(Ungerer,2001:185)。作者认为虽there处于主语上,可是它仅仅是一种引导词,没有特殊意义,处在它后面的名词短语却首先具有具体的含义,这种名词短语才应该是被突出表现的内容,也就是图形。

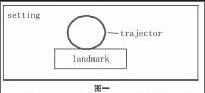

因而在there be结构中,NP为图形,即射体,Adverbial部分作为参照物,也就是界标。当存在句中没有 Adverbial时,界标就被放到后景里面了。在存在句中,Adverbial 作为一种代表空间位置的介词词组,前人通过“射体—界标”这一理论的视角研究了它们的认知理据,存在句表达的是事物之间的一种空间联系,例如(1)中能够用图一说明。“apple juice”为图形,即射体,“table”为背景,即界标,整个空间为后景。例(1)中突显了射体“apple juice”。

图一

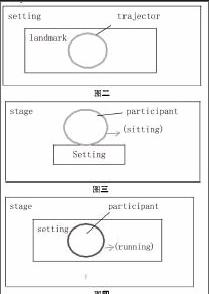

同样的,图二中,“strangers”为射体,“street”为界标。上述的两个示例都说明了界标与射体的空间关系。(B)句式里添加了VPing部分,也就是存在句NP的行动或状态。引用“参与者—背景—舞台”(Participant—Setting—Stage)理论(Ungerer,2001:182),探讨例(3)、例(4)。(参照图三、图四),得知射体“beauty”为参与者,状态为“sitting”;“boys”的动作为“running”,这是突显部分;它的大舞台就是剩下的全部后景,舞台上面的表演和演员就为射体和动作与状态,这部分应突显出来,而界标为舞台的布景是不凸显的。

图二

图三

图四

综上所述,在存在句的表达形式上,英语介词种类繁多,由介词+NP表示(Adverbia1)事物的空间位置关系,在存在句 There be + NP + Adverbial中,NP作为“图形”,即“射体”最先被人们感知,而 Adverbial 作为“参照物”也就是背景,用来凸显NP,突出了图形和背景在认知上具有不均衡的显著度。图形是认知的焦点,最容易被人们感知。不难发现,

认知过程中主体存在的形式要比它的存在位置与存在主体关系更紧密,所以会出现在存在主体之前。英语存在句体现出来的是由下到上,由小到大,先局部再整体的认知顺序。 There be句式凸显了认知的事物,其参照物仅仅起辅助作用用以感觉目标的方位。以There为句首,视为已知信息,它起到承上启下,并且引入认知目标的作用,展现出从未知到已知,由熟悉到陌生的整个认知历程。

(二)认知视角下汉语存在句的认知分析

汉语存在句典型句式为:

(A)空间方位 + 有 + NP

例:(5)山顶上有一片湖。

(6)公园里坐着一对情侣。

(B)空间方位 + 有 + NP + 在 +V P

例:(7)幼儿园有一群孩子在读书。

(8)电线杆上有只喜鹊在唱歌。

因为“有”字句为汉语最常用来表现空间关系的句子(刘宁生,1995:81),所以作者主要从“有”字句上来说明。 在例句中,作为句首的是方位参照物,作为关注点的舞台布景,应该被凸显出来。同时在汉语存在句里面,方位词组必须保留以凸显出方位参照物。例(5)(见图五)中背景舞台为山顶,参与者为湖;例(6)(见图六)中背景为公园,参与者为情侣,句式中“坐着”能够替换为“有”,也就是参与者的动作,表现出情侣状态;例(7)(如图七)背景为幼儿园,参与者为孩子,“在读书”为小孩子做出的动作;例(8)(如图八)背景为大树,参与者为喜鹊,参与者做出的动作为“在唱歌”。

汉语与英语不同,方位关系多用NP+方位词表达,而方位词仅仅为名词里面的一部分,所以 NP+方位词能够用为主题或主语,用来凸显参照物。刘宁生(1995)提出汉语反映出“参照物先于目的物”的语序规律,凸显了汉族人在认识空间关系时,更习惯于从整体到局部的思维模式。在汉语存在句式中,放在句首的为存在处所,放在句尾的为存在物,表现出在了解空间关系时,汉族人习惯于从上到下,由大到小,先整体再局部的思维顺序。这种把背景当作句首,在由较大的空间理念然后变到小的认知目标上去,即人们从已知到未知的认知顺序。

图五

图六

图七

图八

四、结语

认知语言学强调人类文化对语言结构的影响和制约。每个民族的认知过程有其独特性。对于人的认知系统而言,空间中的两个不同物体具有不均衡的显著度。人们在物体空间关系的认知过程中,经常把一个事物作为感知的直接目标,即“图形”,而把另外有背景关系的事物作为参照物,即“背景”,以此作为感受事物的空间方向和方位的认知机制。由于人们感知事物的凸显度不同,汉语、英语里面表达空间位置关系的存在句结构也存在差异。因此,不同的语言结构也反映出不同的认知方式。英语是从个体过渡到整体的这一认知过程;汉语则是从整体然后到部分的认知顺序。共性在于汉、英语中全都表现出人们由熟悉再到陌生,由已知再到未知的这一认知过程。

参考文献

[1] Huang,C-T.J.Existential Sentences in Chinese and (in) Definiteness[A] In E.Eeuland.& A.Meulen (eds,).The Representation of (In) Definiteness [C].Cambridge:MIT Press,1987.

[2] Langache,R.W.Settings,Participants,and Grammatical Relations[J].Tsohatzidis,1990:213—238.

[3] Ungerer,F&H.J.Schmid.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Beijing:Foreign LanguageTeaching and Researching Press,2001.

[4] 陈德生,赵玉闪.英汉存在句对比研究 [J].教学与管理, (2007(6):84-85.

[5] 高文成.英汉存在句认知对比研究[M].武汉:武汉大学出版社,2008.

[6] 顾阳.关于存现结构的理论探索 [J].现代外语, 1997(3).

[7] 韩景泉.英汉语存现句的生成语法研究[J].现代漢语, 2001.

[8] 金积令.英汉存在句对比研究[J].外国语,1996 (6).

[9] 李莹,徐杰.汉英“是/Be”存在句的比较研究[J].渤海大学学报, 2009(5).

[10] 刘宁生.汉语偏正结构的认知基础及其在语序类型学上的意义[J].中国语文,1995(2): 81-89.

[11] 王寅.认知语言学探索[M].重庆:重庆出版社, 2005.

[12] 赵艳芳.认知语言学概论 [M]上海:上海外语教育出版社, 2001.

[13] 张达球.英汉存现结构句法-语义关系诠释[J].外语研究,2006(4).

[14] 张健.英汉存在句的句法象似性探讨[J].四川外语学院学报,2002(3).

[15] 张珂.英汉存现构式中存现动词使用频率的认知对比研究[J].周口师范学院学报,2008(6).

[16] 张克定.英语there be结构的认知解释 [J].外语学刊, 2007(2):81-85.

[17] 张律,胡东平.关于图形—背景理论的英汉存现构式对比分析[J].青海民族大学学报:教育科学版,2011(1).

[18] 张谦.英汉存在构式的认知研究[D].湖南师范大学,2007.

[19] 郑香清.英汉存现结构的生成探索[J].外国语言文学研究, 2011(3).