年度摄影图书

逆流而上再塑经典

记得去年《出版人》杂志针对近10年摄影图书市场状况进行过一次分析性文章的撰写,结论表明:2007年至2011年是摄影图书市场的黄金时代,那么也不可避免的表明自2012年起摄影图书市场开始趋向下坡。在不被看好的2016年里,各大专业类艺术出版机构所呈现的深层次可读性强的摄影类图书依然不断涌现,而独立出版机构也并没有被萎缩的摄影图书市场前景吓倒,注入了更加新鲜的血液。

《英国摄影教室》

作者: 何伊宁

出版社: 中国民族摄影艺术出版社

出版时间: 2016年3月

定价: 88.00元

装帧: 平装

入选理由:审视摄影高等教育在英国的历史、现状和发展趋势。

访谈20位活跃在英国摄影教坛上的学者、批评家和实践者。

对话22位英国摄影院系留学生的近期作品,从侧面展示了英国摄影教育的成果。

作为中国民族摄影艺术出版社海岸线丛书中的第一册,本书主要审视了摄影高等教育在英国的历史、现状和发展趋势,为读者提供了对英国当代摄影教育较为全面的观察。需要格外指出的一点是,本书关于摄影教育的讨论总体是建立在英国摄影史的框架下,及其特有的文化研究语境下来完成的,同时还涉及到英国的政治、经济以及社会背景作为参考。编写本书的目的并不是要制作一本英国留学摄影指南,但在附录中为读者提供了有关英国摄影及其教育领域的资讯,帮助各个层次的读者对文中介绍的问题与观点,以及英国摄影的整体生态作进一步的了解。

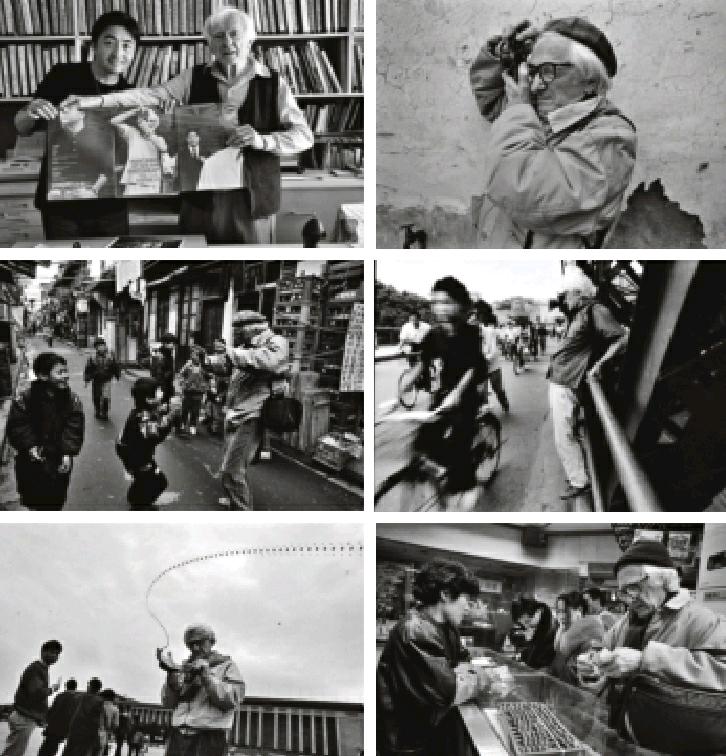

《跟着马克·吕布拍中国1993-2013》

作者: 肖全

出版社: 百花洲文艺出版社

出版时间: 2016年7月

定价: 148.00元

装帧: 精装

入选理由:这本画册记录了这位伟大的法国摄影师对中国这个国家和民族的认可。

这本画册记录了上世纪90年代中国正发生的巨大变迁,拥有强烈的时代感、怀旧感。

这本画册记录了摄影家肖全对马克·吕布父与子般的师生情谊。

人的记忆会慢慢消退,而年迈的马克-吕布会越来越快地淡出大家的视野。拿什么来永久地记住马克?如何做,我们才会不遗忘这位影像巨人的音容笑貌?用一本书,记录20多年里两个摄影人之间这段“走心”的忘年交,或许是个很好的选择。“摄影无法改变世界,但能够展示世界,尤其是在世界本身不断变化之时。”对于自己曾经说过的这句话,马克·吕布身体力行,当他预感到中国即将发生一场巨变时,他丝毫没有吝啬自己天才的镜头。在西方世界并不十分了解中国的时候,马克冷静、客观而饱含善意和趣味的纪实作品,让无数西方人看到了最真实的中国面孔,消解了许多误解与隔阂。

《弗兰克之后的摄影》

作者: [美]菲利普 盖夫特

译者: 刘张铂泷

出版社: 中国摄影出版社

出版时间: 2016年9月

定价: 69.00元

装帧: 平装

入选理由:《美国人》中的粗颗粒、即时性对传统摄影的客观性的挑战。“纪实”摄影真实性所面临的挑战。新闻摄影、肖像摄影、收藏家对摄影的影响。市场对艺术创作的影响。

《纽约时报》的撰稿人、前图片编辑菲利普·盖夫特以一个关键的历史时刻——罗伯特·弗兰克创作于 20 世纪 50 年代的影响深远的作品——作为出发点,为我们全面展现了当代摄影的面貌。盖夫特以不同类型的作品和实践模式作为线索追溯了摄影这种媒介的发展歷史,他认为自弗兰克之后的摄影发展出现了一种矛盾的自我意识。虽然摄影图像让我们能够更为清楚地意识到周围的世界,但是对于自身不断地再现却瓦解着我们自然状态下的无知。

《摄影之后:拍照的艺术家》

作者: [英]罗伯特·肖

译者: 张杰

出版社: 北京美术摄影出版社

出版时间: 2016年9月

定价: 168.00元

装帧: 精装

入选理由:本书收录了21世纪极具影响力的52位艺术摄影师的250多幅佳作。

通过本书跟随大师学习最先进的创作观念与技法。

集知识性、艺术性于一身,探究后摄影时代令人兴奋的新语言。

美国视觉传播学者米契尔(Walliam Mitchell)在1991年提出“后摄影时代”(Post-Photography)这一个名词,用以形容摄影自从进入了数码时代后已出现了根本性的改变。在如今这个“一切皆有可能”、“万事已难创新”的数字时代,艺术家们的确还在使用照相机,但是仅仅拍照是远远不够的了。那么,摄影之后是什么?本书试图通过深入探究图像制造中令人兴奋的新语言来回答这个问题,共分为五个部分,分别是“借鉴与创新”“现实的层列”“整个世界都是舞台”“手与眼”“后现代新闻摄影”,所介绍的创作观念与技法来自21世纪52位最具吸引力、最具创新性的国际艺术摄影师。

《看见·看不见》

作者:翟红刚 秦翼

出版社:中信出版社

出版时间:2016年10月

定价:68.00元

装帧:平装

入选理由:拥有15组屡获大奖的图片故事!遍及社会、经济、环境、城市、农村等众多热点问题!中国人需要更多的理性、同理心和独立思考!

人们常说文人是一个社会的良心,摄影师何尝不是?《看见·看不见》所展示的,是一大批中国顶尖的报道摄影师,用他们的正义和良知,持续不断地对社会和现实的观照。看见别人看不见的,不愿意看见的,关注的力量才得以发挥和扩散。影像和文字的呈现,是为思想提供养料,令观者动容,启发和思考。在混乱中挖掘真相,在质疑中展示真实,在困境中发现希望,也许这就是“看见看不见”背后的奥义吧。

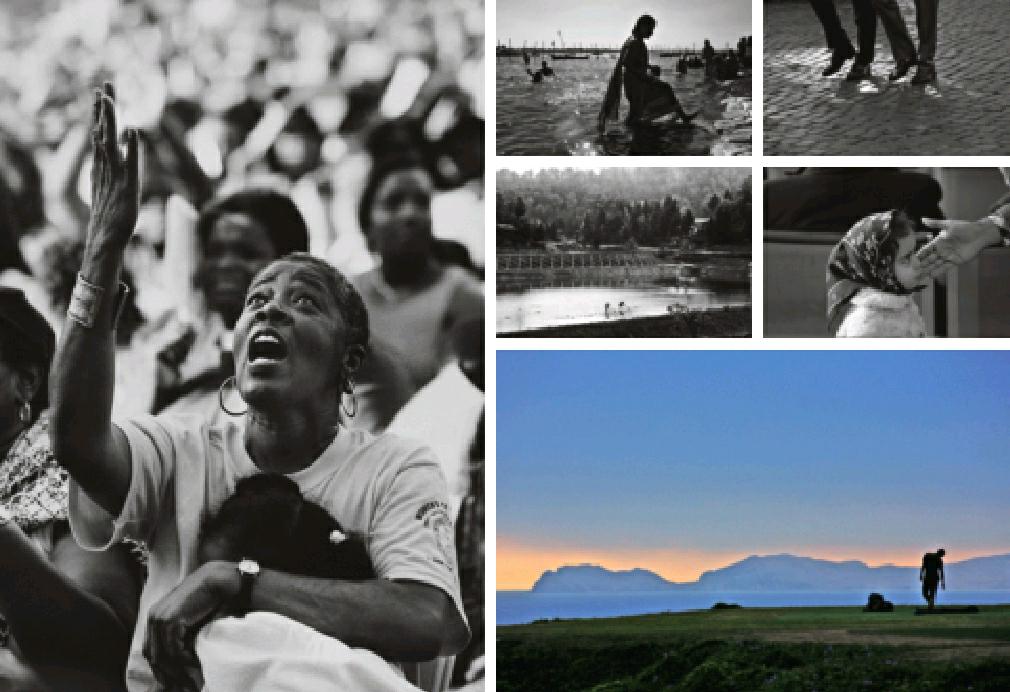

《瞬间的触觉》

作者:王瑶

出版社:人民邮电出版社

出版时间:2016年10月

定价:128.00元

装帧:精装

入选理由:本书作者论述了很多关于摄影的体会及感悟,比如“摄影记录什么?摄影记录的样式?”

找寻一种自己独特的摄影表达方式,在纪实和诗意的风格中找寻平衡点。

旁征博引许多摄影大家有关摄影的理论观点,使本书更具可读性与收藏性。

王瑶因为工作关系曾经到访过十多个国家,本书是王瑶的一本摄影随笔,讲述了王瑶自己拍摄过程中的感想,对照片的分析,以及王瑶的摄影体会和观点。王瑶不仅从技术层面阐述了她“特定性的瞬间”的观点,并用作品加以印证,并对构图和色彩论述了自己的观点和探索实践的过程。她想要找寻一种自己独特的摄影表达方式,在纪实和诗意的风格中找寻平衡点。她还谈到了摄影人应具备的综合素养、思想观念、价值判断和审美情怀。作者还把摄影融入到当今“互联网+”的背景下,谈到了她对于影像的展示与传播的思考。作者还对中国摄影人提出在继承创新中多出精品力作,构建具有中国特色的摄影体系,更好地向世界传播当代中国优秀文化的期待。

《落差:经受摄影的考验》

作者:[法]于贝尔·达弥施

译者:董强

出版社:广西师范大学出版社 | 理想国

出版时间:2016年11月

定价:45.00元

装帧:精装

入选理由:继本雅明《摄影小史》、罗兰·巴特《明室》之后,对摄影作为“实践”和“本质”进行思考的又一经典之作。将研究的眼光紧密地与同时代的艺术实践联系在一起,成为一种具有“肉身”的思想,体现了真正的法国式现象学思维的精髓。中文版面世十周年之际,推出开本小巧、体量轻盈的精装珍藏本,适宜随身携带。

于貝尔·达弥施是法国艺术史学家和哲学家,同时,他也无可争议地是这个时代最为重要的作家之一,他思辨性的分析和理论学说,构成了法国当代思想真正的锚定点。他在整个职业生涯中向摄影这一机械的媒介提出质疑,包括摄影在电影领域内的延伸。他以谦逊的态度,通过借鉴而来或直截了当的手段,不懈地浇灌着这一永远需要开拓的研究领域。这部以《落差》为题的“摄影”随笔集,旨在分析在摄影和电影闯入艺术实践领域之后所产生的“层差”,并揭示由其造成的批评话语的断裂。本书受到了德勒兹,特别是本雅明的影响,它将达弥施在不同时间段的文字集成一册,使读者得以看到一种摄影思想的全貌。

《当代摄影六十人》

作者:孙小川

出版社:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 | 万卷出版公司

出版时间:2016年10月

定价:42.00元

装帧: 平装

入选理由:以当代摄影为出发点,列举了六十位在当代摄影领域颇有影响力的摄影和影像艺术家的作品。梳理了这些艺术家们的作品特点以及艺术经历。

在二十世纪八十年代无可争辩地印记了这些“伟大的名字”——荒木经惟、克里斯第安·保罗康斯基、杰夫·沃尔、索菲·卡尔、南·戈尔丁、芭芭拉·克鲁格、理查德·普林斯、辛迪·雪曼、保罗·格雷厄姆等等。本书并未按类别或类型对这六十位艺术家的作品进行归类,而是以六十个人的作品进行个体性的呈现。六十位艺术家的作品并不能代表当代摄影发展的所有面貌,还有很多摄影艺术家的作品未及纳入。笔者把近几年来对当代摄影的研究呈现出来,以飨读者。谨以此书作为一个开端。

《假杂志》

入选理由:独立出版人言由三年零九个月的等待。

年轻摄影创作群体的写作平台。

探究摄影这门不新不旧的艺术在未来的可能性。

这样的一个时代。我们是否还需要一本摄影杂志?我们需要一本怎样的摄影杂志?这是我“拖延”的几年里一直纠结的问题。当然,到现在为止,我并没有答案。这期杂志也不是答案,而是疑问的开始。这本杂志也许可以采访我喜欢的摄影师;这本杂志也许可以给我喜欢的年轻摄影师展示作品的机会;这本杂志也许可以讨论摄影的过去和当下;这本杂志也许可以探讨摄影的未来;这本杂志也许可以不那么死气沉沉。所以,一切不如从零开始,我将这期定位为试刊号,看看接下来到底还会发生什么。为了保证杂志的质量也暂时选择了独立出版。因为暂时无法保证出刊频率,暂时不接受全年订阅。

BROWNIE

入选理由:“关于人群关系,摄影能告诉我们什么?”相信摄影的力量能够改变我们的生活视角。带给我们启发、灵感、观点。

这是一本一年分两期出版的期刊。第一期探讨的主题是摄影背后的“人群关系”。通过个人故事、摄影师访谈、观察与洞见、以及一本书中书,挖掘缠绕我们的种种联系,潜入让我们躲避其中的种种疏离感,见证摄影是如何把我们带至人性的帷幕之下,去揭开那些维系我们心跳的隐形纽带。取名为BROWNIE,由来是历史上那台引发摄影革命的柯达BROWNIE相机,于是期刊也沿用了这个名字。我们只知道摄影每时每刻都在我们身边,在我们的智能手机里,在我们的电脑屏幕里,但是它的价值是什么?它为我们带来什么?它如何影响我们的生活?这本期刊的存在便是为了回答一个再简单不过的问题:摄影如何改变我们的生活?它将持续性地发掘摄影的价值,通过不同的视角,不同的人,不同的生活轨迹。

《ALTERTRUE 荒野》

入选理由:每期邀请一位特约编辑探讨一个主题。

从摄影师的角度表达对摄影的态度和观点。

Alter true,转变的真实。ALTERTRUE是一本由三位摄影师(林舒、朱墨、刘垣)共同创立的摄影杂志。ALTERTRUE创办的初衷,是我们觉察到国内的直接摄影似乎被当代艺术所挤压和侵蚀。摄影师们追求如何使用“摄影”进入当代艺术体系,而不是真正去关注和直面摄影本身,摄影依然是一种工具。或许直接摄影不是最好的方式,但直接摄影意味着用相机去直面动机,这很重要。 我们已经习惯在美术馆或画廊看到那些看上去完成度很高,却失去某种力量的作品。在这种氛围之下,我们或许该去做些什么。和其他摄影杂志相比,ALTERTRUE更多从摄影师的角度出发去思考摄影,我们有更加直接和鲜明的態度。杂志有三名常务编辑,分别是林舒、我和刘垣,每一期围绕一个专题进行讨论,并根据这一专题邀请适合的特约编辑,全程参与到杂志的制作中。

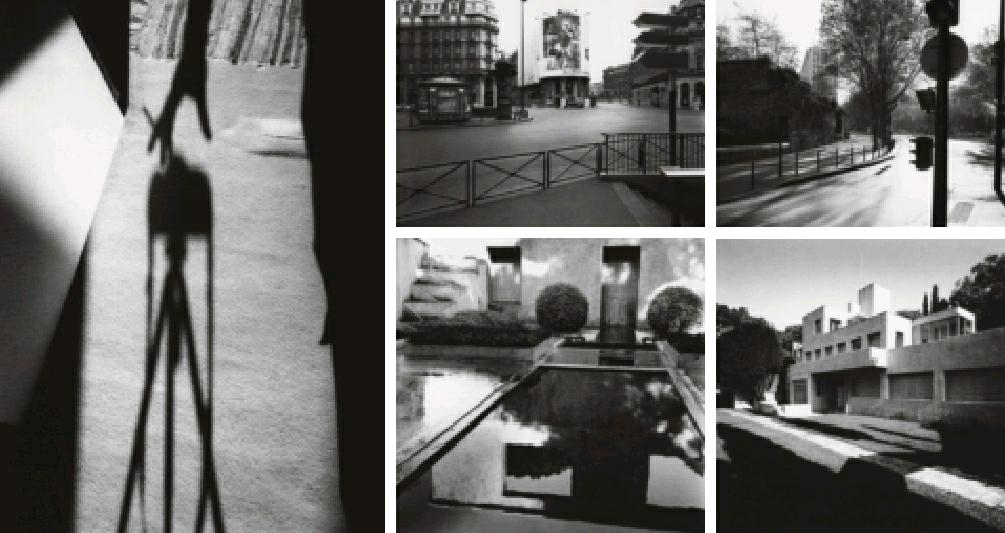

《无像IV》

入选理由:这是独立影像出版物《无像》杂志的第四本出版物。

《无像IV》集结了国内八位年轻优秀的摄影师(组合)合作。

邓云、陈卓、陶斯祺、线头女、邢磊、宁凯&Sabrina Scarpa、311、刘垣。

邓云,长年生活在日本横滨。他的作品曾参展于丽水、大理、济南等摄影节,曾获无忌新锐提名和济南国际摄影节新摄影师奖,在《无像IV》中,一组他在欧洲旅行时候拍摄的作品,展现了他眼中的欧陆风情。陈卓喜欢开着摩托独自旅行,这组创作于2011-2016的作品《匿》曾经获得平遥国际摄影节的新人奖。陶斯祺毕业于湖北美院,油画专业背景的她对摄影也情有独钟,这组取名为《暂存》的作品多次参展,并获得K11 Art Foundation 私人收藏。线头女,本名杨燕媛,广州美院毕业后从事时尚行业工作的她,对静物有一种格外的偏好,她的作品《一样》就是一组由她日常生活工作中的景物所组成。邢磊,网名乂个好人,他说,他喜欢目光所及之处的一切事物。跨国情侣组合——来自河南的宁凯与来自荷兰的Sabrina因为摄影而相识,The Land Between Us是他们两人共同创作的第一部作品。311,本名张剑,生活工作于成都他每天最爱做的事就是拍照拍照再拍照,被戏称为“成都的中平卓马”。刘垣生活工作在北京,他曾入围三影堂摄影奖,获得连州国际摄影节“新摄影奖”,刘垣的这组新作品“芥”试图探索关于影像的边界。