明清以来“长安八水”的水文状况与人地关系

——以涝河为中心

陈云霞

(复旦大学 发展研究院,上海 200433)

【历史文化研究】

明清以来“长安八水”的水文状况与人地关系

——以涝河为中心

陈云霞

(复旦大学 发展研究院,上海 200433)

选取“长安八水”中涝河为研究对象,在解读相关水文状况的碑刻、诗文、民间故事中,发现明清以后涝河具有流量年际变化大、泥沙淤积严重、河道变窄等水文现象。通过比对中上游开发状况、引水状况与下游滩地、村庄出现的时间,得出与水文现象变化在时间序列上的相关性。从而发现,同时期涝峪内林木以及矿产等自然资源的开采量增加致使明清以来涝河水文状况变化。

“长安八水”涝河;水文状况;地域开发;人地关系

西安自西汉开始就有“八水绕长安”的说法,史籍中不绝“八水”对西安生态坏境影响的记载,尤其是汉唐时期对秦岭北坡河流凿渠引水的记载。但近世以来,“长安八水“流量发生变化。早在20世纪90年代初,著名历史地理学家史念海先生就曾撰专文论述“长安八水”的流量的变化,史先生认为:上游森林的开采导致秦岭北坡河流的势微,建议恢复秦岭北坡植被,以解决西安缺水问题。[1]该建议得到当时陕西省省长和林业厅的支持,并予以实施。之后学者接踵对“长安八水”历史时期的状况进行讨论*参见史念海《环绕长安的河流及其有关渠道》,《中国历史地理论丛》1996年第1期;吕卓民《西安城南潏交二水的历史变迁》,《中国历史地理论丛》1990年第2期;段慧敏《沣河水环境变迁的初步研究》,西北大学2010届硕士毕业论文。该方面成果较多,此处不一一列举。,这些主要是涉及涝河以外的其他河流变迁。而对“长安八水”历史时期变迁的研究多是学者在关注水利、农业开发时有所涉及,重点阐述关中农业引水、灌溉等方面内容*参见王元林《明清西安城引水及河流上源环境保护史略》,《人文杂志》2001年第1期;李令福《关中水利开发与环境》,人民出版社,2004年版;原宗子、日向正一、藤田胜久等日本学者也在关注古代关中水利开发史对“长安八水”历史状况有所涉及。。这些已有研究对本文思考有所裨益,但因为其多关注农业开发方面,而对“长安八水”在环境开发干预下的变化论述不多。另外,以秦岭或陕西为范围的水文地理志书也对“长安八水”的相关状况作过详细的研究,但这些成果多没有关注历史时期演变的过程。*参见刘胤汉《秦岭水文地理》,陕西人民出版社,1983年版;余汉章《陕西水文》,陕西科学技术出版社,1987年版;陕西省水文资源勘测局《陕西省水文志》,水利水电出版社,2007年版。

涝河水文状况在明清之前鲜有文献记载,只能从同时期地域相近的其他河流来推断。史念海先生在专文中分别论述了辋川水、沣水、潏水在唐代时流量的稳定、丰富,涝河亦可见一斑。迨至明清,关于涝河易涝、多沙的现象却频频见于文献。这种水文状况变化的研究无疑可以帮助我们进一步弄清秦岭北坡其他河流在近世的变化。

一、明清涝河水文状况

就笔者目前所搜集的资料来看,对明清涝河水文状况的记载集中于中下游部分,总体状况是易泛滥、泥沙多,并常见于碑刻、诗文、民间传说中*关于明清涝河水文状况记载的碑文均收入刘兆鹤、吴敏霞编著的《户县碑刻》(三秦出版社,2005年版)中,也是对其记载最为详细的资料。。

按流域来分,其中《游钓鱼台记碑》涉及涝河中游水文状况。该碑文是明天启五年(1625)立石,刘士龙撰文。钓台亦名钓鱼台,在户县城南四公里处甘亭镇摇指头西堡东南。康熙《鄠县志》载:“钓台,县治南十里许。涝河中流起一州,高二寻有奇,命曰钓台,建以庙宇,缭以栏杆,一登眺间,令人坐襟顿忘”*参见康熙《鄠县志》卷1《地理志》。。钓台是位于涝河中游的沙洲,这里并不能看出其形成的原因和时间(见图1)。碑文载:

钓台广不逾亩,高仅倍寻,屹立涝水中,如金焦数点,泛泛长江……台之西,稻畦相错,沿畦皆桃杏间植……至秋冬之际,更难为怀,水石冷清,蒹葭苍瘦,空洲沙明……今年夏,淫涝暴涨。

图1 光绪壬辰年测量鄠县涝河中游沙洲、村庄(摘自《鄠县志》)

钓台大小虽然不超过一亩,高度二寻,但从视觉上与涝水相比较还是“金焦数点”,这就说明涝水在此河段相当宽阔。而正是因为沙洲淤积,河道才变宽。以至于到了秋冬,河中沙石可见,而夏季则水量暴涨。这也是文献中可见的最早的关于钓台的记载,即至少在明代刘士龙撰文时钓台已经产生,并且可知,其性质是沙洲淤积。

迨至清代,大量描述钓台的专诗出现,主要包括:

康如琏的《钓台》

何处飞来此一丘,亭亭孤岛峙中流。浪淘石角分还合,竹冷云根夏亦秋。

王永清的《钓台》

此台何人钓?砥柱在中流。迥眺惊临鸟,殛登恍济舟。远山低岸树,近水静沙鸱。

乔振其的《鄠南钓台》

谁将鄠杜起崇台?万古收纶纲不开。涝水远从千涧合,终南直射百川回。

康弘祥的《花朝同友登钓台》

十里洲前古钓台,晴霞霭霭远尘埃。水分人字围僧舍,山列银屏障殿苔。

从中可以看出,中游钓台沙洲突兀地存在。与明代时的“金焦数点”相比,清代钓台则是中流砥柱,面积也由不逾一亩变为“十里洲”的孤岛,而“钓台花浪”也在清代跻身于“户县十二景”。钓台自明至清面积扩大,并且更频见于文献,就说明了涝河在中游积沙成洲的现象愈加凸显。从诗文内容本身来看,康弘祥在《花朝同友登钓台》中就有“水分人字围僧舍”句,即沙洲的成长影响涝河的流路,将其分成两支。

上述碑文、诗文记载的中游沙多、易涝的水文状况必然会导致以北河段的淤积。太史桥原为嘉靖年间太史王九思创建,位于户县县城以西,钓台以北。在民国时期的《重修太史桥碑记》中碑文载:

至光绪中叶,桥洞年久,沙渐淤塞,……民国辛酉秋霪雨,山洪发,冲塌桥两洞。……计桥之高为尺十六,长之尺二百四十,阔视长为九之一。*该碑文民国十二年(1923)立石。

可以看出,自光绪朝以来上游水土流失严重,导致下游泥沙淤积。加上洪水暴发致使太史桥倾塌。

就此处河段来说,桥长在当时为二百四十尺。而在民国《重修鄠县志》卷七《金石》里收有明代王九思的“创建太史桥记”:

其水(涝水)自山下经流二十里许过县城西为津,又十余里北入渭。津当孔道,……每夏秋之交,霖涝淹至波涛山,立夹旬,弗落百里之人,……是年十月农务罢众,约伐石于山,均出车运之津。……次又明年,壬寅夏五月,涝河石桥告成,以高计丈有六尺,广三丈六尺,长二十五丈有奇。

这一太史桥距现户县县城往祖庵公路桥梁很近,两处河宽也基本一致。根据王九思的记载,太史桥换算成现今长度单位应为82.5~97.5米*根据丘光明编著《中国历代度量衡考》(科学出版社,1992年版,第104页),明代一尺约为今33~39 cm。,而此处河道现长则约为66米,明显短于文献记载。两者相较,可以看出桥身缩短,这就说明涝河河道在此处较明清时期变窄的现象。

沿涝河再往北的水文状况在碑文《涝店筑堰碑记》有详细记载:

涝店,户西北门户,古有涝水发源于南山,经县西门外……跨店横石桥右首,南北旧有堰,迹久未修筑,每逢天雨连绵,辄涨溢,民田被溢者,难擢发数。……堤岸所树树木,由业主完善之。除筑堰用,余归业主剪伐,他人不得擅动。……是年夏五秋九,多雨,河水虽涨,而无灾害*该碑文是光绪五年(1879)立石。。

这是涝河下游地区河水泛滥的记载,当地民众应对措施大体可分为两种,即筑堰拦水和种植树木。

综合看来,涝河自明代以来中游地区积沙严重,河道分叉,流量年际变化较大,致使以北的太史桥段河道变窄,以及涝店所在的下游河段则是泛滥成灾。这种水文现象在碑文和方志中屡有记载,体现在实际生活中则是户县该河段区域关于涝河泛滥的民间传说盛行。

文献运用中,民间传说虽不是力证,但仍说明一个历史事实在民众心中留下的影响,完全可以佐证。《村语杜川》的作者搜集了大量户县民间传说*参见萧纯杰《村语杜川》,2001年版。,其中有《王夫子与涝河龙君》一文。该传说中涝河被拟人化为一个生性暴躁、反复无常的年轻小伙子,名为涝泛,本是天庭的涝河龙君。因管理涝河水不善,不时的泛滥让沿岸居民饱受其害,房屋和良田被淹。位于涝河中游罗什堡村的李贡生因庄稼年年为涝河摧毁,悲愤至极写书状告,而涝泛也由此被贬至户县为吏。此后与户县王夫子结为好友,并对泛滥一举抱有悔意。这个故事发生在康熙初年,流传至今。民间故事的流传本身就是口耳相传,不乏故事制造者以及传播者对其改造与夸张,但其表达的主旨不会改变。另外,民间传说也正因为当中渗透着民众对故事情节的塑造才更能反映涝河泛滥对当地的影响。在这个传说中,表达了当地民众对涝河泛滥的痛恨,同时也寄予着希望。从故事发生和流传的地域范围来看,罗什堡、户县县城、陂头等地均位于涝河中游,这就说明康熙年间涝河泛滥对中游带来的消极影响极大,以致民间传说中神话了涝河,而这种泛滥正是泥沙淤积带来的后果。

二、水文状况与聚落的时空分布

涝河中游、下游水文状况的变化,使得下游河道摆荡,随之滩地增多。民国二十六年(1937)水利专家李仪祉著有专文《整理秦岭山下各水》:

秦岭山下各水在平时尚无大碍,但一遇天雨稍多,山洪爆发,堤岸崩溃,淹没田禾。各河河口,积沙甚多,致水不能畅流,应设法整理河口……;各河暴涨,大多因泥沙过多,水不能畅流,应设法在上游筑拦沙坝,减少沙石来源,使下游河身不再淤塞;调查两堤岸间之滩地,官滩若干,民地若干,……人民垦种者,每年每亩酌量纳租,将来整理河道淤出之地,亦可招人民领种;人民种植,对于作物种类,适宜与否,一概不知,并有在河心栽种树木者,阻碍水流,危害甚大。滩地种植,须加以统制,由本局切实指导,免致妨碍水流道路*参见《陕西水利季报》第2卷(第3、4期合刊)。。

可以看出,涝河上游含沙量的增大直接导致下游滩地的成长,其中包括政府组织和民间自发垦种两种。在水利局参与调查、指导之前,民间的垦种是无序的,滩地种地的不合理又会妨碍水流道路,导致河流改道,从而产生新的滩地。因此,通过分析明清以来涝河下游滩地的数量以及以滩地命名的村庄出现的时间久可以复原出水文状况的变化力度大小对下游的影响*渭河在涝河入渭段因与涝河流向大致相当,致使涝河所携带泥沙未形成对渭河北向冲击力,因此此段渭河并未向北侧蚀。关于此点李令福《从汉唐渭河三桥的位置来看西安附近渭河的侧蚀》一文有所论述(收入史念海主编《汉唐长安与关中平原》,1999年版,第280~282页)。另外,从现今卫星图片上观察,此段渭河也未曾北移,甚有部分段南移。(卫星图片来源参考:http:∥www.earthol.com/)。总之,根据渭河在此的侧蚀状况,不可能形成滩地,所以表中统计滩地成因是涝河泥沙淤积而致。。

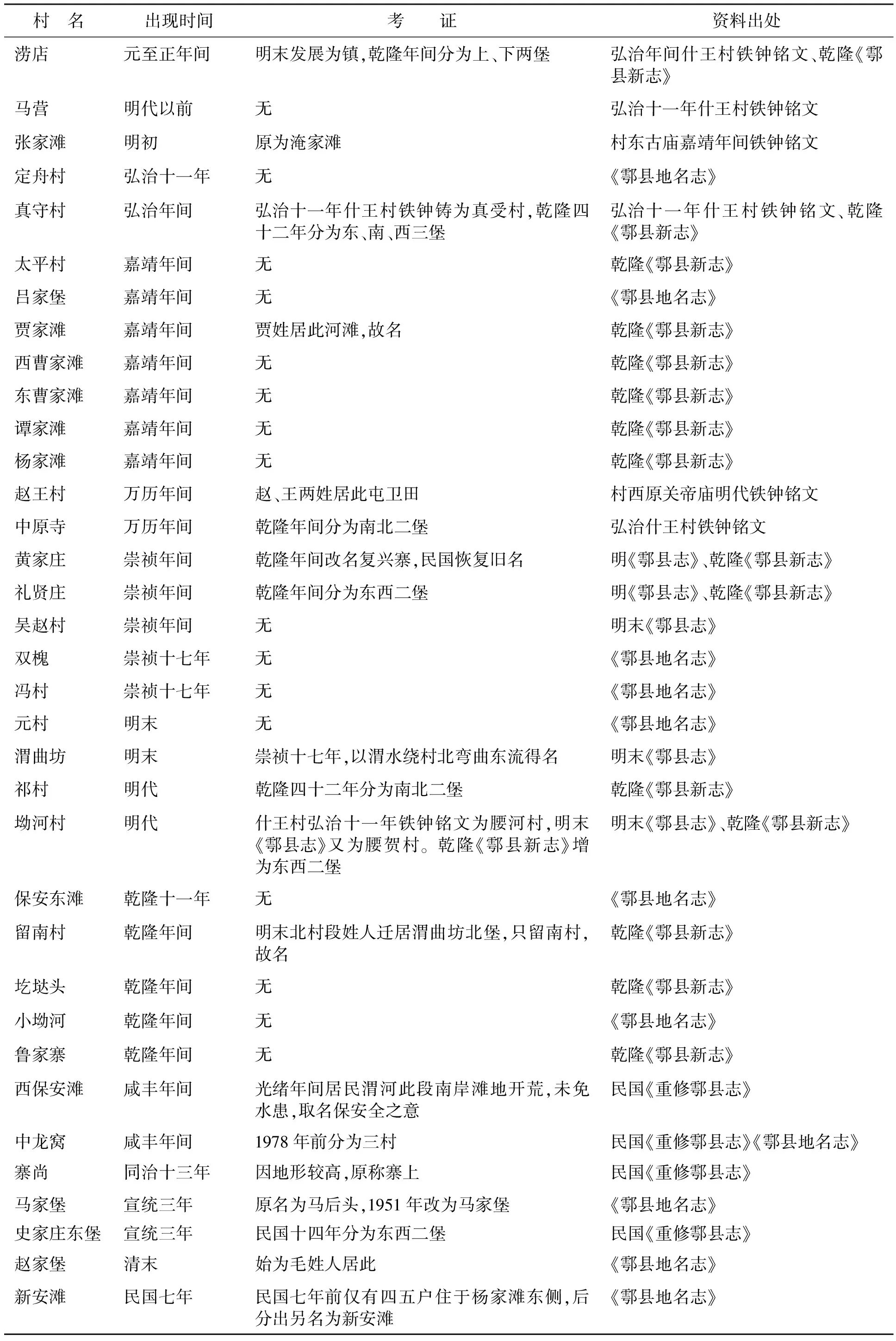

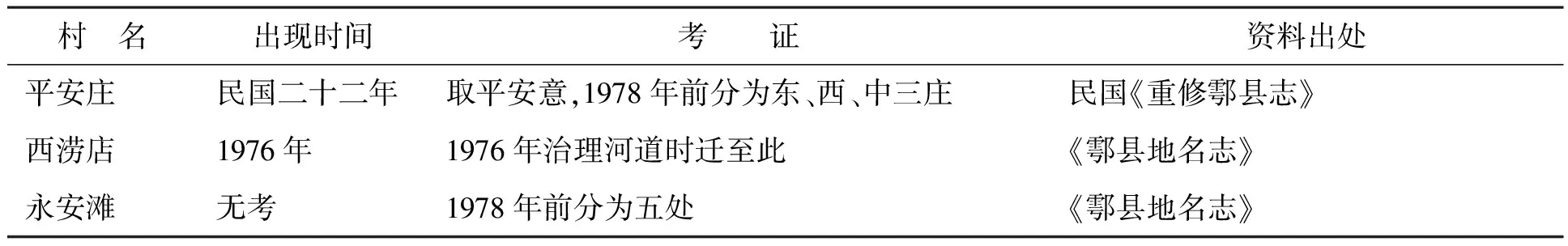

涝河下游的村庄大体分为两类,即明代的军寨以及在此基础上发展起来的村庄和因泥沙淤积、滩地生长自发形成的村庄。笔者结合方志、碑文以及现代地名志将涝河下游村庄得名原因及产生时间一一排列出来,制成如下表1:

表1 涝河下游村庄表

续表1

村 名出现时间考 证资料出处涝店元至正年间明末发展为镇,乾隆年间分为上、下两堡弘治年间什王村铁钟铭文、乾隆《鄠县新志》马营明代以前无弘治十一年什王村铁钟铭文张家滩明初原为淹家滩村东古庙嘉靖年间铁钟铭文定舟村弘治十一年无《鄠县地名志》真守村弘治年间弘治十一年什王村铁钟铸为真受村,乾隆四十二年分为东、南、西三堡弘治十一年什王村铁钟铭文、乾隆《鄠县新志》太平村嘉靖年间无乾隆《鄠县新志》吕家堡嘉靖年间无《鄠县地名志》贾家滩嘉靖年间贾姓居此河滩,故名乾隆《鄠县新志》西曹家滩嘉靖年间无乾隆《鄠县新志》东曹家滩嘉靖年间无乾隆《鄠县新志》谭家滩嘉靖年间无乾隆《鄠县新志》杨家滩嘉靖年间无乾隆《鄠县新志》赵王村万历年间赵、王两姓居此屯卫田村西原关帝庙明代铁钟铭文中原寺万历年间乾隆年间分为南北二堡弘治什王村铁钟铭文黄家庄崇祯年间乾隆年间改名复兴寨,民国恢复旧名明《鄠县志》、乾隆《鄠县新志》礼贤庄崇祯年间乾隆年间分为东西二堡明《鄠县志》、乾隆《鄠县新志》吴赵村崇祯年间无明末《鄠县志》双槐崇祯十七年无《鄠县地名志》冯村崇祯十七年无《鄠县地名志》元村明末无《鄠县地名志》渭曲坊明末崇祯十七年,以渭水绕村北弯曲东流得名明末《鄠县志》祁村明代乾隆四十二年分为南北二堡乾隆《鄠县新志》坳河村明代什王村弘治十一年铁钟铭文为腰河村,明末《鄠县志》又为腰贺村。乾隆《鄠县新志》增为东西二堡明末《鄠县志》、乾隆《鄠县新志》保安东滩乾隆十一年无《鄠县地名志》留南村乾隆年间明末北村段姓人迁居渭曲坊北堡,只留南村,故名乾隆《鄠县新志》圪垯头乾隆年间无乾隆《鄠县新志》小坳河乾隆年间无《鄠县地名志》鲁家寨乾隆年间无乾隆《鄠县新志》西保安滩咸丰年间光绪年间居民渭河此段南岸滩地开荒,未免水患,取名保安全之意民国《重修鄠县志》中龙窝咸丰年间1978年前分为三村民国《重修鄠县志》《鄠县地名志》寨尚同治十三年因地形较高,原称寨上民国《重修鄠县志》马家堡宣统三年原名为马后头,1951年改为马家堡《鄠县地名志》史家庄东堡宣统三年民国十四年分为东西二堡民国《重修鄠县志》赵家堡清末始为毛姓人居此《鄠县地名志》新安滩民国七年民国七年前仅有四五户住于杨家滩东侧,后分出另名为新安滩《鄠县地名志》

续表1

村 名出现时间考 证资料出处平安庄民国二十二年取平安意,1978年前分为东、西、中三庄民国《重修鄠县志》西涝店1976年1976年治理河道时迁至此《鄠县地名志》永安滩无考1978年前分为五处《鄠县地名志》

注:表内村庄出现时间为文献所明确记载的时间或该村庄最早出现在文献中的时间;无明确年份的则选取大致某一时段;其中《鄠县地名志》修纂过程中涉及的地名均是实地访谈、勘察,是对文献记载不足有益的补充,因此本表格中某些村名在方志无记载的情况下选取参考《鄠县地名志》。

图2 涝河下游部分聚落分布图

从表1统计可以看出,下游村庄出现的时间段多集中在明中期以后。尤其是涝河沿岸的滩地村庄,虽然文献不支持对其一一考证,但从个别滩地产生的原因可以知道中上游泥沙的淤积是其主要原因。例如西保安滩就是光绪八年居民在渭河南岸开荒而得名。坳河村在明末方志中为腰河村,乾隆《鄠县新志》中增为东西二堡,很明显该村的得名是因为地处涝河的河道弯曲处。而其中多数村庄又在在产生之后分解成几处,时间多为清代以降,当然这也是涝河下游聚落扩散的证明。以光绪壬辰年(1892)实地测绘镌刻的户县地图为底图配准,将涝河下游河道附近的村庄利用mapinfo在地图上给予复原。因此,图2可以反映涝河下游河道与各村庄的准确位置关系。

从图2中除了可以发现涝河下游村庄在产生时间上集中于明清两代以外,还可以看到,这些新产生的村庄在地理位置上多位于涝河河道弯曲的内侧。渭河及其支流河漫滩以冲积砂、砂卵石为主,次为亚粘土。[2]47而河流动力学中,这种水质会产生絮凝现象。在河道的弯曲处,中等强度的絮动漩涡使得相同含沙量下的沉速加大。[3]因此,当含沙量增加时,涝河下游弯道内侧的泥沙沉降加速,聚落也就随之扩散。

涝河含沙量的增加与中下游村庄产生的对应关系从腊家滩的实例就可以清楚地看出。腊家滩位于涝河中游地区,这里直接承受上游所来沙石。当地有谚语云:“要得腊家洈,除非天塌水涨涝河摧”。关于腊家滩的民间传说,清代文献有详尽记载:

腊家滩,……富甲一郡,谋为不轨,常自书其门曰:若要腊家穷,天坍涝河干。盖指门前稻田八百顷资涝水灌溉,坐收万斛也。一日有道者求布施,竟曰无与。一老仆妇啖之以茶饼道者,临去曰:此间将有难,汝有善心,尚可救慎毋。漏妇求计道者曰:后见石狮眼红,汝即避之。一日馆中童子取朱戏涂狮眼,妇伺见之即仓皇遁去,至晚风雨大作,水溢山崩,将腊氏所居冲作砂砾场至今疾风,雨时尚闻有鸡鸣鬼哭声。[4]

腊家在当地的流传中为清代地方豪强,田称“九顷十八湾”,人们却将摧毁腊家的愿望寄予天塌、水涨涝河摧,这就说明涝河泛滥带来的实际危害以及在当地民众心中历史记忆是深刻的。而同时,以腊家滩为代表的中下游滩地的开发、存亡状况是直接取决于上游河流“水溢山崩”。即滩地的存在既得益于涝河含沙量的增多,使其可资涝水灌溉,同时也受制于涝河径流量的变化,两者存在着因果关联。因此,通过以上分析可知,下游村庄的产生与涝河水文状况发生变化的现象在时间、空间上是吻合的。

三、水文状况的相关性分析

涝河下游滩地村庄的产生是明清以后水文状况发生变化带来的结果,而这两种现象是与涝河上游的开发程度紧密相关的。涝峪为涝河的发源地,峪内树木资源、土地资源、矿产资源丰富,明清以来人为开采、垦殖进入全面阶段。清人毛凤枝在其著作中说道:“(涝)谷内苦竹沟、八里坪、梨园坪,土地肥美。……计程二百余里,为宁陕东江口出户县小道。”[5]户县涝峪是秦巴山地的入口,除了资源丰富外,这里也是南北人口流通的孔穴。清代学者严如熤所辑《三省边防备览》中详尽记载了川陕交界地的人口和经济状况,对户县涝峪内也有所涉及,尤其在“民食”门类下提到因为宁陕厅的设置使得许多游民、暴徒迁徙至周至和户县境内。[6]而这些人口的迁入无疑加快了对涝河上游的开发。

(一)涝峪内林木资源的砍伐

对秦岭树木的砍伐、利用早已有之。史念海先生在其《论西安周围诸河流量的变化》一文中就论述了唐代对秦岭木材的开采,并利用河流运输的史实。涝峪作为涝河发源地,出于解决薪炭问题、谋生、盈利需要,明清以来是政府、普通民众、商人全面樵采树木的重要地段。

明代张士奇就曾记述:“(涝)峪内苦竹沟、巴里坪、梨辕坪、杨家庄土田肥美,明隆、万时海内升平,居民几千家,兵燹后无所存矣”。又因涝峪地近秦岭,“韩城、合阳做厢贩木者多出其中,近山场将尽土人入山贸木者无所利,每箱出口,大水漂木,有流入居民地内者,木客兴讼,大为土民之累。”*参见康熙《鄠县志》卷1。可见在明代就有韩城、合阳的木材商人借助涝河水运在涝峪内樵采树木*(清)严如熤《三省边防备览》专有一门类记载此类经济形式。。除此之外,至清代晋商也参与这一贸易。户县县城北街中段存有山西会馆一座,《村语杜川》中对解放前曾担任户县商会会长晋馥华采访,其祖籍山西,先祖至户县做生意。据晋馥华口述,山西来户县的人口很多,于是同乡人集资筹建了会馆。参与木材交易的人达数万,交易额也达到数万两,并因此而引起地方管理上的重视,不仅在木材运营中抽税还参与修浚河道。“林木有南山之白骨松、油柏、椅、桐、梓、漆、文楸,根据数量抽河税沿涝河运下,都报到合阳。竹有森竹、紫竹、墨竹、班竹、诗竹。”当然可以推测,对涝河上游植被破坏不单是涝峪内树木资源的开采,与之相近的周至县境内情况也会影响到上游水源的涵养能力。严如熤曾指出需要组织客商疏浚河道以便于木材运出[4]95。可以看出,林木的开采和贩卖是借助、依赖于当地河流水运功能,所以官府、商人对疏通流路给予重视,但反过来林木开采确实也使上游涵养水源能力降低,导致水运功能降低。

除了民间的开采,政府对此种行为也是予以肯定的,为了扩大耕地,遂于嘉庆四年(1799)谕令砍伐老林,令文说:“朕意南山内既有可耕之地,莫若将山内老林,量加砍伐,其地亩既可拨给流民自行垦种,而所伐材木,即可作为建盖庐舍之用。”*参见《清仁宗实录》卷53“嘉庆四年十月戊戌”。当然这里是为了扩大耕地面积而对林木砍伐,但无论怎样都对上游的涵养水源作用有所破坏。另一方面,即随着关中地区社会经济的恢复和发展以及人口的增加,农民需要大量建造房屋,更需要大量地劈柴做饭。仅以关中地区的生活燃料问题来说,清朝前期西安燃料十分缺乏,价钱昂贵。乾隆十一年(1746)五月,巡抚陈宏谋为了解决西安的供煤问题,设法就近掘煤,曾发布《查勘蓝田县汤峪等煤厂檄》说:民非水火不(能)生活,薪炭为日用所必需,西安省会重地,汉满兵民烟户繁多,柴薪艰贵,所烧煤炭,皆来自韩城及山西乡宁县。两处之煤,均由黄河入渭,过禹门之险,历渭河之滩,水陆曲折乃抵省城,每遇河冻水涨,停舟难运。此外,如耀州、永寿所产砟子炭,陆运不能至,是以省城一带所需煤炭常至昂缺。乾隆五年赵大学士奏请通行地方官查勘,凡产煤之处,无关城池、陵墓、堤岸通衢者,听开采以供炊爨,照例完税,如有豪强霸占阻挠,悉置于法*参见(清)陈宏谋:《培远堂偶存稿·文檄》卷23《查勘蓝田汤峪等煤厂檄》。。当然,以上嘉庆令文和巡抚檄文并非明指为户县涝峪境内,但是同样可以反映出对秦岭北坡关中段林木的开采,涝峪自然难免。

当政府、商人均对涝峪内的林木资源付诸砍伐时,峪内民众以砍伐为生就不足为奇*(乾隆)《鄠县新志·风俗》、民国《鄠县志》中《人物》《孝贤》《烈女传》卷均有民众以涝峪樵采为生的记载。。诸如此类的谋生应是涝峪内普通居民的正常生产方式,不一而足,致使涝峪内和户县其他镇在清代专有木料行的设置。以赵王镇和涝峪为例,前者每月所纳税额为六角,后者上中下三保按冬三月缴纳,每月一元。与当时其他行当相较,木料行税额居高,也反映了当地木料行业的发达和对涝峪内树木樵采的程度。对比而言,民国时期涝峪内的居民虽然也有“昔年皆居民数十百家,肆廛栉比”之记载,但“今尽衰落至四五家矣,作厢贩木者远逾岭在百里之外,故木材亦甚少焉,上下数十年间而盛衰若霄壤,呜呼!可以观世变矣。”*参见(民国)《鄠县志·山谷第四》。这当然不仅因为林木资源减少,也因为由此带来的涝河水运能力下降而使林木无法外运相关。

政府、商人、民众对涝峪内林木资源的全民开采,直接导致了水土流失和中下游泥沙含量的加大。碑文《买山义行记》是咸丰十年(1860)立石:

岁久年深,峪中沙石垒积其底,高于堡城。加以年来峪内树木开垦一空,每当夏秋之交,霖涝横生,沟水泛溢,……见兹峪于癸丑戊午数年之间屡受水患,思所以捍御之,乃纠村人而言曰:吾堡其听没于水乎□佥曰:非荒此山使树木丛生以聚沙石而阻横涝不可。……毋任斧斤之入,并戒牛羊之牧。庶乎树木日生,山复其旧,水节其流,而人可安其居耳。

从这则碑文里可以看到,涝河积沙严重,并且夏秋之交洪水泛滥。上游对峪口树木的砍伐以及放牧带来水土流失,当地人以封山育林、禁止放牧为措施达到丛生树木来阻止洪涝。对开采情况记载多集中于明代隆庆、万历以后至清嘉庆年间,而这里刻碑立石的时间则是在其后的咸丰年间。从时间序列上看来,上游的林木过量开采直接导致河水泛滥及含沙量增加。

(二)土地垦殖和矿产开采

明清时期美洲高产作物的引进和人口的增多带来秦岭山地的大面积开垦,同时对这些新垦山地税收的放松也促使这一过程得以进展。

毛凤枝《南山谷口考》中就提到涝峪内土地肥美,农业土地资源丰富。又为宁陕东江口出户县小道,进行生产的人力资源自然不缺。乾隆《鄠县新志》卷首记载:“去涝峪二里有支锅潭,潭南有卧龙石桃花沟、磨石沟、瓦统沟、仙人桥,化庙湾有仙人碑,不能到。又有十八盘银洞沟、朝阳洞,沿峪两岸则西至东户分界也,张士奇曰峪内苦竹沟、八里坪、犁辕坪、杨家庄土田并肥美,明时居民几千家”。明洪武以后广建堡寨,涝峪内许多堡寨因此而建,后发展为村庄。清代人口膨胀,秦岭山地成为新增人口的重要移入地。这些村落所在的沟、坪、潭、湾之类都是峪内植被覆盖较好的地方,坡地也因此得以开垦。

起初自行开垦的坡地是不予纳税的,随人口的增多和开发力度的加大,户县境内“顺治十四年,奉部文,清丈并自首田,共三十五亩八分九厘,该粮一石七斗三升三合二勺,应征折色并均徭。又有陈调阳自首旱田、自治稻田,增粮六石六斗三升,应征折色并均徭银一十一两四钱一分七厘。又有雍正七年,焦尔璧等自首田四十四亩五分,该粮一石九斗八升五合四勺,应征折色并均徭银三两四钱一”*参见乾隆《鄠县新志》卷3《田赋》。。而这些自首田多是峪内居民自行开垦的土地,且多是坡地。至乾隆十年(1745),“有山坡田二百三段额征在内,又征市斗豌豆一十一石八斗八升二,合一勺。市斗粟米一千一百五十二石八斗一升一,合七勺。市斗粳米八十三石四升二,合一勺。又竹枝坡二、栗园二、磨房四及山坡余地共征银五十一两三钱三分五厘”*参见乾隆《鄠县新志》卷3《田赋》。。竹枝坡、栗园、磨房都是位于涝峪内。从自首田、山坡田开垦的数目及征收的赋税来看,这个时候涝峪内的土地开发已经进入蔚为可观。至嘉庆四年(1799)谕令砍伐老林:

朕意南山内既有可耕之地,莫若将山内老林,量加砍伐,其地亩既可拨给流民自行垦种,而所伐材木,即可作为建盖庐舍之用*参见《清仁宗实录》卷53“嘉庆四年十月戊戌”。。

政策上对开垦秦岭坡地的支持加大了这一进程。山地作物的传入使开垦得到技术上的保障,乾隆《鄠县新志》“物产”一门记载:“今观户之物产,五谷美种外,其地最宜姜芋。……而红薯亦宜此,陈抚公军遗桂者”。正是红薯之类的山地作物才使得峪内坡地的开垦成为可能。

除了土地资源开发,涝峪内矿产资源也较为丰富。民国《鄠县志·山谷第四》记载:“涝峪在县西南二十里,涝水出焉,至户之分界也,峪口旧置青石关,……关南五里曰檀庙街,又五里偏东曰挖铜沟,有铜矿焉”。同书《物产》更有“矿类则有银铜铁锡煤炭等,均在涝峪沟内”。当然这些矿产多是未经开采的。文献记载已开采的只有其中的煤炭资源。如黑山忿,“此由西角峪西南行以达涝峪梁之路也,梁下为西寺沟,沟内有西寺马圈、乱草坪等,……又南为煤厂,可造火纸”。另外峪内十折沟的煤矿蕴藏甚富,清光绪二十一年(1895)知县厉乃庆曾奉当道命设厂开采。

近岁陕省三年不雨,饿殍载途,省垣亦设有赈务机关施行救济,内分急赈、工赈两途。我县赈务分会曾累次呈请开南山煤矿,以资工赈,而辟利源,且煤质精纯无烟无臭,若能开采,利源甚大……此外若栗峪口之石灰石面、华阳峪之石榴石、涝峪之木炭、木料、漆蜂粮等皆天然之彦物,为吾人所利赖者也。

无论是土地垦殖还是矿产的开采,都受到政府政策上的支持,其力度可想而知。荒地的开垦直接反映在峪内人口、村庄数量的增加上。将康熙《鄠县志》、乾隆《鄠县新志》和民国《鄠县志》中记载涝峪内的村落整理出来,进行时段上的对比,结果发现:明清两代涝峪内产生的村落数量较其前后都多。结合《户县地名志》等方志资料,可以考证出峪内村庄增长明代为42座左右,而清代则为将近50座村庄,至民国时期增长明显趋缓。

而这些人为开发都会对植被造成破坏,带来水土流失。《争山讼碑》是康熙六十年(1721)立石,碑文记载:

今金柳等罔知理法,任意侵垦。……为争山场一案,生等从中分解,将紫阁山东止量空石……尽缘山场之地多系傍岩附峪、高下横斜,原无正址,兼之山水冲缺无常,且榛莽沙碛,□列蔓长,此垦彼荒。

清初秦岭山地的无组织开垦多是在地势不坦的险处,为河流源头,从而导致沙碛蔓生,也对涝河中下游的水文状况产生负面影响。

四、结语

明代对涝河上游居民数量和开采林木的力度在时人张士奇的文中有明确记载,迨至清代,乾隆十一年、嘉庆四年、光绪二十一年政府先后多次加大对秦岭北坡的开发。以致到民国时期,户县物产数量情况为:

南山材木近已刊伐殆尽,做厢者寥寥数家,火纸厂为自来火厂所隔,几乎闭歇,咸同之间,木坊每年销三四千副火纸,销三四千捆,今之销数不及其半,贸易之衰大多类此*参见(民国)《户县乡土志》“商务”条。。

这里明确指出,咸同年间木坊每年火纸的销量在三四千副,而民国时期已经不及咸同时期的一半。通过梳理民国《户县乡土志》中“商务条”,将当时户县物产数量总结如表2.

对比之下,清代咸同年间户县物产销量要比上表多一倍,而这些物产种类均是在开发山地的背景下才能取得,可见清代对涝峪内林木、土地等资源开采的力度之大。从时间上来看,明代张士奇撰文时就已记载对涝峪内开发的开始,至清代乾隆、嘉庆、光绪年间政府政策导向下开发的进程加快。而与此同时,中下游泥沙淤积、水文状况变化的记载也增多。据调查光绪二十四年(1898)8月3日洪峰达1 070立方米/秒,而实测最大洪水才只有904立方米/秒(涝峪站1957年)[2]39。随之下游滩地、村庄相继成长,几者在时间上具有明确的相关性和因果关系。

表2 民国时期户县物产销量

对涝河明清以来泥沙淤积加重的分析,除了上文所述上游的开发以外,周至、户县引水灌溉导致涝河支、岔流供水量的变化也是中下游沙洲淤积、河道变窄的致因之一。本文以涝河为案例,通过比对上游开发时间、程度和中下游泥沙淤、滩地村庄产生时间,发现明清以来人口骤增、山地作物传播,以及政府政策的导向,致使对秦岭北坡河流上游进行了全方位开发,这种开发直接引起中下游泥沙淤积和滩地的产生。基于秦岭北坡河流的相似性质,对这些河流上游的开发也几乎是同时的,从这个角度来说,涝河水文状况的变化是“长安八水”中秦岭北坡河流近世以来发生变化的一个缩影。

[1] 史念海.论西安周围诸河流量的变化[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,1992(3):55-67.

[2] 西安市水利志编纂委员会.西安市水利志[M].西安:陕西人民出版社,1999.

[3] 王兴奎.河流动力学基础[M].北京:水利水电出版社,2002:64.

[4] 齐学裘.见闻随笔[M].清同治十年天空海阔之居刻本.

[5] 毛凤枝.南山谷口考[M].西安:三秦出版社,2006:95.

[6] 严如熤.三省山内风土杂识[M].关中丛书,1936.

[责任编辑 朱伟东 贾马燕]

Hydrological Regime and Man-land Relationship of “Eight RiversRunning Across Chang’an City”Since Ming and Qing Dynasties—— A Case Study of the Laohe River

CHEN Yun-xia

(DevelopmentInstitute,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

This paper makes a case study of the Laohe River, one of the eight rivers running across Chang’an City by interpreting some relevant inscriptions, poems and folk stories, findings include changes in the inter-annual flow, serious sediment accumulation, and the narrowing of watercourse of the Laohe river since Ming and Qing dynasties. In comparison with the exploition of the upper and middle reaches, water diversion and the occurrence of beach land and villages, it has been concluded that the changes in hydrological regime are closely related to these phenomena. Furthermore, the sharp increase in the exploition of forests and the minerals has contributed to the changes in the hydrological regime within the Laohe River ever since Ming and Qing dynasties.

Laohe River; hydrological regime; regional exploitation; man-land relationship

K901.9

A

1001-0300(2017)01-0078-10

2016-05-26

陈云霞,女,安徽巢湖人,复旦大学发展研究院社会学博士后研究人员,主要从事历史地理学研究。