《新青年》的四大台柱

文|张家康

《新青年》的四大台柱

文|张家康

《新青年》创刊号《青年杂志》第一卷第一号封面

创刊于上海的《新青年》,因陈独秀受聘于北京大学而迁至北京,《新青年》也因之成为北大同人刊物。在同人轮值编辑中,如刘半农致钱玄同信中所说:“你、我、独秀、适之,四人,当自认为‘台柱’。”这四大台柱,在文学革命中起了不可估量的作用。

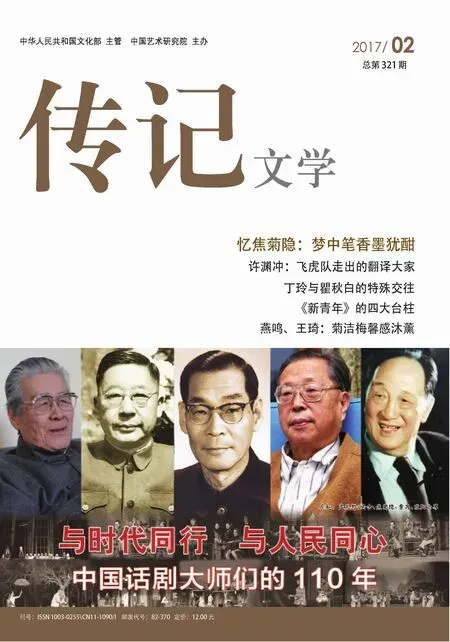

陈独秀:余甘冒全国学究之敌,高张“文学革命军”大旗

陈独秀

陈独秀在创刊《新青年》时,通过亚东图书馆老板汪孟邹认识了在大洋彼岸的留学生胡适。1916年2月3日,胡适致信陈独秀:“今日欲为祖国造新文学,宜从输入欧西名著入手,使国中人士有所取法,有所观摩,然后乃有自己创造之新文学可言也。”陈独秀回信胡适说:“尊论改造新文学意见,甚佩甚佩。”隔着浩淼的大洋,他们由此岸到彼岸的关于新文学的通信,实际上已为即将来临的文学革命做了先期的铺垫。

北大校长蔡元培到任的第一件事,就是聘请陈独秀任文科学长。陈独秀任文科学长的第一件事,则是向蔡元培推荐胡适。他在给胡适的信中说:“孑民先生盼足下早日回国,即不愿任学长,校中哲学、文学教授俱乏上选,足下来此亦可担任。”并说,“中国社会可与共事之人,实不易得。恃在神交颇契,故敢直率陈之”。

他们确是“神交颇契”,胡适在美国时,给陈独秀寄去了文学改良的八项主张,陈独秀看了后极为赞同:“以为今日中国文界之雷音。”同时盼望胡适“切实作一改良文学论文,寄登《青年》”。1917年1月,胡适的《文学改良刍议》在《新青年》发表,这篇文章很合陈独秀的心意。后来胡适回忆:“陈独秀先生是一个老革命党,他起初对于我的八项条件还有点怀疑。……但独秀见了我的《文学改良刍议》之后,就完全赞同我的主张。”

陈独秀岂止是赞同,简直是闻风而动,投袂而起,立即在《新青年》发表《文学革命论》。胡适说改良,他说革命,态度更果敢坚定。他认为文学革命和政治、宗教、伦理道德革命一样,是推动社会进步的动力。他说:“文学革命之气运,酝酿已非一日,其首举义旗之急先锋,则为吾友胡适。余甘冒全国学究之敌,高张‘文学革命军’大旗,以为吾友之声援。”

他在对中国文学进行历史性的梳理后,得出这样的结论:“《国风》多里巷猥辞,《楚辞》盛用土语方物,非不斐然客观。”“魏、晋以下之五言,抒情写事,一变前代板滞堆砌之风,在当时可谓为文学一大革命,即文学一大进化。”“元、明剧本,明清小说,乃近代文学之灿然可观者。”中国文化之所以后来“远不能与欧洲比肩”,是因为“妖魔所厄,未及出胎,竟尔流产”。这妖魔就是“明之前后七子及八家文派之归、方、刘、姚是也”。他把他们称之为“十八妖魔”:“此十八妖魔辈尊古蔑今,咬文嚼字,称霸文坛,反使盖代文豪若马东篱,若施耐庵,若曹雪芹诸人之姓名,几不为国人所识。”

文学革命的对象是贵族文学、古典文学、山林文学。他认为这三种文学的陈腐性,是与“阿谀、夸张、迂阔之国民性,互为因果”。文学革命必须“张目以观世界社会文学之趋势,及时代之精神”。一种文化的优势,不仅得益于政治、科学,“受赐于文学者亦不少”。他期待和呼唤中国的雨果、左拉、歌德、惠特曼、狄更斯、王尔德——“有不顾迂儒之毁誉,明目张胆以与十八妖魔宣战乎?予愿拖四十二生的大炮,为之前驱!”

“余甘冒全国学究之敌”,“予愿拖四十二生的大炮”。这就是一个老革命党的胆略。与之相比,胡适的胆子小多了,他告诉陈独秀:“前著《文学改良刍议》之私议不过欲引起国中人士之讨论,征集其意见,以收切磋研究之益耳,……适所主张八事及足下所主张之三大主义,此事之是非,非一朝一夕所能定,亦非一二人所能定……吾辈已张革命之旗,虽不容退缩,然亦决不敢以吾辈所主张为必是而不容他人匡正也。”温柔敦厚的胡适只是希望以一种平和的态度,在新旧之间讨论,以渐进的方式,推进文学革命。

这当然不能为陈独秀所采纳,在他看来文学革命时运已至,刻不容缓,文学革命是非已明,无需讨论。他致信胡适说:

改良文学之声,已起于国中,赞成反对者各居其半。鄙意容纳异议,自由讨论,固为学术发达之原则,独至改良中国文学,当以白话为文学正宗之说,其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张者为绝对之是,而不容他人匡正也。其故何哉?盖以吾国文化,倘已至文言一致地步,则以国语为文,达意状物,岂非天经地义,倘有何种疑义必待讨论乎?其必欲摈弃国语文学,而悍然以古文为文学正宗者,犹之清初历家排斥西法,乾嘉畴人非难地球绕日之说,吾辈实无余闲与之做此无聊之讨论也!

这样果断得近乎霸气的言论,至今仍被挑剔诟病。试问,如果当年任凭摇头晃脑、子曰诗云;任凭不紧不慢、之乎者也,我们怎能适时地跟上世界前行的步伐,更进一步?那些古奥陈腐的语言,怎能适应今天信息化的大数据时代?文学革命所反映出的是社会进步的正能量,这个能量所推动的就不仅仅是文化的进步,而是整个中国融入世界浩浩荡荡的潮流之中。

胡适对此看得十分清楚,他在《四十自述》中说,陈独秀“这样武断的态度,真是一个老革命党的口气。我的一年多的文学讨论的结果,得着了这样一个坚强的革命家做宣传者、做推行者,不久就成为一个有力的大运动了”。他甚至感叹道:“当年如果不是陈独秀如此不容讨论余地,文学改革、白话文就不会有如今效果。”“文学革命的进行,最重要的急先锋是我的朋友陈独秀。”

1918年1月,在陈独秀、胡适、钱玄同和刘半农的努力下,《新青年》由陈独秀一人编辑改为北大同人编辑。作为同人刊物的第一期,新文学的第一批“婴儿”即九首白话新诗,终于呱呱坠地,这是中国现代文学史上值得纪念的日子。接着,鲁迅的白话小说《狂人日记》,也以崭新的战斗的风姿面世。散文、文学批评和戏剧的新作品,也一一在《新青年》亮相。《每周评论》和《新潮》作为新生力量加盟《新青年》,使文学革命军更有生气。

不久,五四运动爆发,席卷全国的民主潮和期刊热,把文学革命推至高潮。这一年,全国至少有四百种白话报刊面世,白话文已成时尚,更为普通民众接受和使用。1920年1月12日,中华民国教育部颁布通令,从是年秋季始,全国小学一二年级教科书改用白话。不久,大中小学教材全都改用白话。算来从胡适《文学改良刍议》始,也就三年的时间,文学革命便取得胜利,白话文也成为官方认可并推行的文字表述形式。

胡适:新潮之来不可止,文学革命其时矣

胡适

胡适还在读私塾时,就已经隐约感觉到古文与日用语言的脱节和背离,这种感觉深植于心,不时地有种求新求变的冲动。1915年夏,他在中国留学生年会上宣读论文《如何可使吾国文言易于教授》,提出很多大胆的言论,如“汉字乃半死之字”“半死文字者,以其中尚有日用之分子在也。如犬字是已死之文字,狗字是活字,乘马是死语,骑马是活语”。他认为,死文字不可为传授教育之利器。

他的言论在中国留学生中可谓独白,遭到一致性的反对,其中尤以梅光迪为甚。两人因此常常发生激烈的争论,越争论就越坚定胡适的决心。他说:“他越驳越守旧,我倒渐渐变得更激烈了。我那时常提到中国文学必须经过一场革命。”9月17日,他在《送梅覲庄往哈佛大学诗》中写道:“神州文学久枯馁,百年未有健者起。新潮之来不可止,文学革命其时矣。”文学革命,可谓是亘古未有的第一声,就这样在大洋彼岸提出。在美国的中国留学生多认为匪夷所思、荒诞不经。“知我乎?罪我乎?”经过一番思考,胡适索性再写一首诗,作为对朋友的回应:“诗国革命何自始?要须作诗如作文。”

其实所谓“诗国革命”,说起来只是吓人而已,胡适不是那种胆大妄为的人,他只是要求作诗可不避“文之文字”,不要设置“诗文截然两途”。可就是这点小小的改良,也不为留学生们认同,其中最为反对的梅光迪致信胡适说,“文学革命,窃以为吾辈及身决不能见”,所谓“创造新文学”,只能是一个梦,我们应有“自知之明”,再也“不作痴想”。

胡适并没有放弃,他选择钻到故纸堆里,以历史的必然性论证文学革命的合理性。他发现文学革命自古有之,他说:“即以韵文而论,三百篇变而为骚,一大革命也。又变为五言、七言古诗,二大革命也。赋之变为无韵之骈文,三大革命也。古诗之变为律诗,四大革命也。诗之变为词,五大革命也。词变为曲,为剧本,六大革命也。”

到了元代以后,词、曲、散文、剧本和小说都成为一流的文学,何故?是因为它“皆以俚语为之”,是“活文学”。胡适把自己的心得及时地告诉了梅光迪,相信深谙西洋文学史的梅光迪,不会悖于学理,说出违忤真理的话。果然,梅光迪来信说:“骤言俚俗文学,必有旧派文学家讪笑攻击。但吾辈正欢迎其讪笑攻击耳。”

胡适非常高兴,连梅光迪也自称“吾辈”,他还顾虑什么呢?一直四顾无援的他,此时心情更是分外激动,提笔写下《沁园春・誓诗》,其中有云:“文学革命何疑!且准备搴旗作健儿。要前空千古,下开百世,收他臭腐,还我神奇。”他向朋友们大胆提出“用白话作文,作诗,作戏曲”,竟然得到了友善的回应。

可是好景不长。不久,因任叔永《泛湖即事诗》又惹起了风波。这首诗记的是他们乘船游览凯约嘉湖,船靠岸时因湖面起了波浪而侧翻了。诗为四言古体:“行行忘远,息楫崖根。忽逢波怒,鼍制鲸奔。岸逼流回,石斜浪翻。翩翩一叶,冯夷所吞。”

作者自认为是首好诗,可胡适看了却泼了一瓢冷水,说:“写覆舟一段,未免小题大做。”并且还批评说:“诗中写翻船一段,所有字句,皆前人用以写江海大风大浪之套语。足下不避自己铸词之难,而趋借用陈言套语之易,故全段无一精彩。”同时指出诗中多有“死字”和“三千年之死句”。这一切偏偏为梅光迪知道了,他觉得胡适自以为是,便去了封长信,将其数落了一通。胡适读了梅光迪的信,知道这次是通融不了了,索性用白话写了一首诗。中国第一首白话诗就这样诞生了,全诗一百零六行,近千字,摘录如下:

“人闲天又凉”,老梅上战场。

拍桌骂胡适,“说话太荒唐。

说什么‘中国要有活文学’!

说什么‘须用白话作文章’!

文字岂有死活,白话俗不可挡!”

……

老梅牢骚发了,老胡呵呵大笑。

“且请平心静气,这是什么论调!

文字没有古今,却有死活可道。

古人叫做‘欲’,今人叫做‘要’。

古人叫做‘至’,今人叫做‘到’。

古人叫做‘溺’,今人叫做‘尿’。

本来同是一字,声音少许变了。”

……

老胡连连点头,“这话也还不差。

今我苦口哓舌,算来却是为何?

正要求今日文学大家,

把那些活泼泼的白话,

拿来‘锻炼’,拿来琢磨。

拿来作文演说,作曲作歌——

出几个白话的嚣俄,

和几个白话的东坡。

那不是‘活文学’是什么?”

这首白话诗多半是青年朋友赌气争强的游戏,没曾想“风乍起,吹皱一池春水”。梅光迪读罢勃然变色,说这是个“不伦不类”的东西,致函胡适,狠狠地嘲讽道:“读大作如儿时听《莲花落》,真所谓革尽古今中外诗人之命者!足下诚豪健哉!”他甚至不顾多年的朋友情份,尖刻地讥讽胡适:“皆喜以前无古人,后无来者自豪,皆喜诡立名字,号召徒众,以眩骇世人之耳目,而己则从中得名士头衔以去焉。”他还颇为吓人地说:“新潮流者,乃人间之最不祥物耳。”这些“最后忠告”在朋友圈中很有市场,胡适的白话诗,一时成为笑谈。

正当胡适备感孤立无援时,北京大学聘请他回国任教。他去意已定,北大或许是他实施文学革命的最佳地方,那里有陈独秀,有蔡元培,有钱玄同,有许多致力于文学革命的同人。行前,他带有挑战性地写下《伊利亚特》的一句诗:“如今我们已回来,你们请看分晓吧!”

北京大学可谓新文化运动的重镇,胡适在这里得以施展拳脚。1918年1月始,《新青年》改为同人刊物。同人中除陈独秀外,还有钱玄同、刘半农等最早、最坚决地响应了胡适倡导的文学革命。

继《文学改良刍议》,胡适又发表《历史的文学观念论》《建设的文学革命论》《文学进化观与戏剧改良》《易卜生主义》《论短篇小说》和《谈新诗》等,主张破坏旧诗和旧戏,提倡“诗体的大解放”,大胆创造白话新文学,把在美国与朋友们讨论未果的新文学的话题,在《新青年》和盘托出,尽情畅谈。《新青年》第三卷第四号又发表他的白话词六首。1918年1月,《新青年》第四卷第一号率先全部改用白话刊行。五四运动的爆发,加速和推进了文学革命的行程,白话文因思想解放运动而向全国城乡推进,白话文运动已成不可阻挡之势,胡适终于可以理直气壮地说:

白话文学的运动是一个很严重的运动,有历史的根据,有时代的要求,有他本身的文学的美,可以使天下睁开眼睛共见共赏。这个运动不是用意气打得倒的。

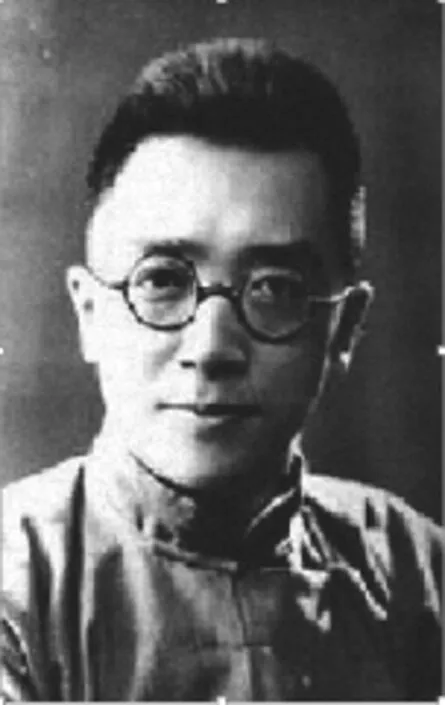

钱玄同:唯选学妖孽,桐城谬种,不知若何咒骂

钱玄同

北京高等师范学校国文部教授兼北京大学文字学教授钱玄同在读了《文学改良刍议》后,于1917年2月1日致信陈独秀。这封信和陈独秀的《文学革命论》同时在《新青年》发表。他在信中说:“顷见六号(应为第二卷第五号——引者注)《新青年》胡适之先生文学刍议,极为佩服。其斥骈文不通之句,及主张白话体文学说,最精辟。……唯选学妖孽,桐城谬种,见此又不知若何咒骂。虽然,得此辈多咒骂一声,便是价值增加一份也。”

这里的“选学妖孽,桐城谬种”,与陈独秀的“十八妖孽”一样,都是他们的发明,所斥责的都是顽固守旧的古文学家。他在信中还说:“至于文学革命,先生和适之先生虽也竭力提倡新文学,但是对于元明以来的中国文学,似乎有和西洋文学看得平等的意思。……但是到了现在,这种文学,又渐渐成了过去的陈迹。”

钱玄同比陈独秀还激进,连“元明以来的中国文学”,都要算成“过去的陈迹”。8月1日,他还要求《新青年》说:“既然绝对主张用白话体作文章,则自己在‘新青年’里面作的,便应该渐渐改用白话。我从这次通信起,以后或撰文,或通信,一概用白话,就和适之先生作‘尝试集’一样的意思。并且还请先生、胡适之先生和刘半农先生,都来尝试尝试。”

在多是章太炎门生故旧的北大教授群中,能得章门高足的喝彩,着实出乎陈、胡的意料。陈独秀致信钱玄同:“以先生之声韵训诂大家,而提倡通俗的新文学,何忧全国之不景从耶?可为文学界浮一大白!”胡适后来也说:“钱教授是位古文大家。他居然也对我们有如此同情的反应,实在使我们声势一振。”“浮一大白”“声势一振”,由此可见钱玄同的加盟,是多么让陈独秀、胡适喜出望外而又倍感兴奋。

与胡适倡导文学革命相对应的是,1917年5月15日,钱玄同在《新青年》第三卷第三号上发表致陈独秀的信,最早提出应用文改革的倡议。他说:“我固绝对主张汉文须改用左行横迤,如西文写法也,人目系左右相并,而非上下相垂;试立室中,横视左右,甚为省力,若纵视上下,则一仰一俯,颇为费力。以此例彼,知看横行较易于直行。且右手写字,必自左至右,均无论汉文西文,一笔走势,罕有自右至左者。然则汉文右行,其法实拙。若从西文写法,自左至右横迤而出,则无一不便。我极希望今后新教科书从小学起,一律改用横写,不必专限于算学理化唱歌教本也。”这种书写和阅读方式不知要实用和便利多少,与右行竖迤的数千年习惯相比,它无疑也是一个革命。

如同他在《新青年》上所说:“我本是一个研究古董的废物,受了二十多年的腐败教育,新的智识半点也没有。”这当然是自谦之说,但也确切反映出他对旧文化的切肤之痛。他赞同陈独秀的“推翻孔学,改革伦理”之说,认为这“是救现在中国的唯一办法”。他指出:“欲废孔子,不得不先废汉文”。其理由是,汉字创造之初,我们本无所谓学问。只是诸子百家后,汉字才发挥了学术的作用。可自汉武帝罢黜百家,独尊儒术以后,所谓学问,便成了孔丘的一家之说。所谓四库全书,多是教忠教孝之书。“所谓史书,不是大民贼的家谱,就是小民贼的杀人放火的账簿。”还有那些“王道圣功,文以载道”“关帝显圣,纯阳降坛,九天玄女,黎山老母的鬼话”。

由此他彻底否定中国旧文化,提出:“打倒古文!打倒汉字!打倒国粹!”他当然知道提出这么偏激而又绝对的口号,必须要有学理上的支持,他论证说,“中国文字衍形不衍声”,辨认和书写都是件不易的事,而且读音也不易掌握,正是如此,才在最近二十年来,不断有人提出文字改革的主张。他指出:“除了那‘选学妖孽’‘桐城谬种’要利用此等文字,显其能作骈文、古文之大本领外,殆无不感现行文字之拙劣,欲图改革,以期适用。”如此大胆放言,当即遭到不少人的责难和批评。

作为《新青年》主将的陈独秀,自然是钱玄同的后盾,针对包括来自旧派人物的批评,虽与钱玄同一唱一和,但也不得不承认“像钱先生这种用石条压驼背的医法,本志同人多半是不赞成的”。同时又为之辩解说,自古以来的古籍,“几乎每本每页每行,都带着反对德赛两先生的臭味”,那些“汉学大家”们开口国粹,闭口古说,说穿了就是要开历史的倒车。

在胡适表示白话文可用讨论的方式推行时,他致信胡适说:“玄同对于用白话说理抒情,最赞成独秀先生之说,亦以为‘其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张者为绝对之是而不容他人之匡正’。此等调论,虽若过悍,然对于迂谬不化之选学妖孽与桐城谬种,实不能不以如此严厉面目加之;因此辈对于文学之见解,正与反对开学堂,反对剪辫子,说‘洋鬼子脚直,跌倒爬不起’者见解相同;知识如此幼稚,尚有何种商量文学之话可说乎!”

1918年,《新青年》第五卷第六号发表钱玄同与陈大齐的通信,陈大齐在信中形象地把旧文化喻为臭粪,而“我们中国人苦于没有辨别力,不知道哪种是粪,哪种不是粪”。陈大齐还讲了这样一个笑话,说是一个患有眼病的人去看医生,医生说他的眼睛不干净,便拿出来洗一洗,然后放在院子里晒,没曾想让从天而降的老鸦衔走。这位医生很聪明,便给这个人换了狗眼。从此以后,这个人香臭不分,把粪当作香喷喷的食物来吃。陈大齐说,“这个外科医生很是可恶”,恨不得人人都换上一只狗眼。

钱玄同深有同感,在给陈大齐的信中说:“《新青年》出了将近三十本,千言万语,一言以蔽之,保护眼珠,换回人眼而己。……自洪宪纪元,始如一个响霹雳震醒迷梦,始知国粹之万不可保存,粪之万不可排泄,愿我可爱的支那青年做二十世纪的文明人,做中华民国的新国民,撕毁十九世纪以前的脸谱。”

在诋毁文学革命的人中,不仅有年老的,也有年轻的,这恰是钱玄同最为痛心的。他说守旧的老人是“拿青年来‘倒悬’”,如此头足倒立,本是一件很不舒服的事,可悲哀在于,去解救那些青年时,“他还用嘴咬我们的腿,用脚踢我们的手,大骂我们不该头向天,脚踏地,说非倒立不可呢”。钱玄同不免担忧起来:“这班暮气甚深、呻吟垂毙的青年,该用什么法子去救济?”

他知道,这是因为青年的成长环境已被污染。当时有本杂志甚为流行,内容多是描写嫖赌、纳妾以及杀人不眨眼的侠客,反对妇女剪发、生育限制和自由恋爱,专“在时间的轨道上开倒车”。他撰文批评这本杂志,反对青年读这样的杂志。事后,他在解释自己这样做的理由时说:“我对于青年别的事情的拯救或者没有能力,这劝他们别看坏书的警告,我们是一定能做的。”

刘半农:颇以不能听见反抗的言论为憾

刘半农

1917年5月,刘半农的《我之文学改良观》在《新青年》发表,文章说:“文学改良之议,既由胡君适之提倡之于前,复由陈君独秀、钱君玄同赞成之于后。不佞学识谫陋,固亦为立志研究文学之一人。”他在信中提出戏曲改良之议,理由是“旧戏如骈文,新戏如白话小说”。他表示:“余赞成小说为文学之大主脑,而不认今日流行之红男绿女之小说为文学(不佞亦此中之一人,小说家幸勿动气)。”有意与鸳鸯蝴蝶派小说家划清界限。

这篇文章作为《文学改良刍议》和《文学革命论》的补充,文字清新活泼,内容颇有见地。刘半农的文学改良观是:划定文字与文学的区别,以诗歌、戏曲及小说、杂文为纯文学;主张采用外国的新名词,要“以漂亮雅洁为主”,不杂入累赘之新名词;散文“当处处不忘有一个我”,既不可做古人的奴隶,也不可模仿同时代的他人,做今人的奴隶;主张韵文“破坏旧韵重造新韵”及“增多诗体”;主张文章分段落,采行标点符号;主张“提高戏曲对于文学上之位置”。

1917年7月,刘半农在《新青年》发表《诗与小说精神上之革新》,算是对胡适的“作诗如作文”的响应。他认为“作诗本意,只须将思想中最真的一点,用自然音响节奏写将出来便算极好”。说到小说的革新,他反对小说为“迎合社会心理”,或者仅为“孔方兄速来”而写作。换句话说,小说不能低俗,不能仅为稿酬而写作。这是因为“小说为社会教育之利器,有转移世界人心之能力”。

北大校长蔡元培和文科学长陈独秀都十分欣赏刘半农,而这欣赏多半来自于他的文学革命理念。正是因为这一点,蔡、陈二人聘请刘半农来北大任教。1917年9月,刘半农到北大预科任教授时,正是《新青年》的低迷期。为走出低迷,《新青年》由陈独秀一人编辑转为北大同人编辑,这之中刘半农无疑起了积极的作用。如鲁迅后来所说:“他到北京,恐怕是在《新青年》投稿之后,由蔡孑民先生或陈独秀先生请来的,到了之后,当然更是《新青年》里的一个战士。”10月16日,刘半农在给钱玄同的信中说:

文学改良的话,我们已锣鼓喧天地闹了一闹;若从此阴干,恐怕不但人家要说我们是程咬金的三大斧,便是自己问问自己,也有些说不过去罢!

先生说的积极进行,又从这里面说出“造新洋房”的建设,和“打鸡骂狗”的破坏两种方法来,都与我的意思吻合;虽然这里面千头万绪,主张各有进出,那最大的目标,想来非但你我相同,连适之独秀,亦必一致赞成。然前天适之说,“独秀近来颇不起劲”,不知是何道理?

先生说“本是个顽固党”。我说我们这班人,大家都是“半路出家”,脑筋中已受了许多旧文学的毒。——即如我,国学虽少研究,在一九一七年之前,心中何尝不想做古文家,遇到几位前辈先生,何尝不以古文家相助;先生试取《新青年》前后所登各稿比较参观之,还要替一般同受此毒者洗刷,更要大大的用些加波力克酸(即硫酸,英文的音译——引者注),把未受毒的清白脑筋好好预防,不使毒菌侵害进去。这种事,说是容易,做就很难;比如做戏,你、我、独秀、适之,四人,当自认为“台柱”,另外再多请名角帮忙,方能“压得住座”“当仁不让”,是毁是誉,也不管他,你说对不对呢?”

于是,一场双簧戏上演了。钱玄同化名王敬轩发表《文学革命之反响》,提出反对白话文的言论;刘半农则作为应战者,对“王敬轩”文章的观点逐一批驳。《复王敬轩书》公开点明“双簧戏”的策略手段:“记者等自从提倡新文学以来,颇以不能听见反抗的言论为憾,现在居然有你老先生‘出马’,这也是极应欢迎,极应感谢的。”这一正一反的表演,颇似引蛇出洞,关于文学革命的辩论,一下子就激荡起来了。

这种做法除胡适一人外,同人中大多持支持的态度。当然,今天再讨论此种偏颇的做法,也不是没有欠妥和值得讨论的地方。但是,就文学革命的进程和推行白话文的迫切性而言,这也是没有办法的办法。1951年5月27日,周作人发表文章说:

《新青年》四卷三号上有一封王敬轩的信,当时大大有名,……我见过玄同的原稿,说不定还贡献过些意见,因为这本是编辑部的计划(那一期是刘半农主编),要把反动的意见聚集起来,加以驳斥,结果找了一个王敬轩来做阿Q,将可能有的荒谬意见都堆在他身上,结结实实地被打了一顿。……打击敌人是目的,凡能达此目的的都可作手段,在平时有人不大赞成,但在战争或革命中我想是可以有的。

1918年6月6日,《北京大学日刊》刊出刘半农接教育部通知,将赴欧洲留学的消息。据钱玄同1919年1月24日记:“午后三时半农来说,已与《新青年》脱离关系。”即便如此,刘半农与《新青年》的联系仍然未了,在英国伦敦大学留学时,他还给陈独秀寄来他创作的新诗。1920年9月4日,他创作出一首新诗《教我如何不想她》:

天上飘着些微云,地上吹着些微风。啊!

微风吹动我的头发,教我如何不想她?

月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。啊!

这般蜜也似的银夜,教我如何不想她?

水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。啊!

燕子你说些什么话,教我如何不想她?

1918年6月,北京大学文科国文门第四次毕业合影,钱玄同(前排左二),蔡元培(左三),陈独秀(左四)

枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。啊!

西风还有些残霞,教我如何不想她?

这首诗的意义在于第一次出现了刘半农创造的汉字“她”。不仅如此,这首白话情诗在体例和内容上均具有独创性,它的音节、韵脚自然流畅,并有着和谐的美的节奏。后来,由赵元任谱上曲,立即传唱开了。无数华侨和爱国者都喜欢歌唱,本是一首情诗,竟又成为脍炙人口、流传不衰的思乡曲,诗中的“她”又成为家乡和祖国的代称。

五四运动后,陈独秀被排挤出北大来到上海,在上海又遇到一批搞政治的朋友,他们又都接受了马克思主义。雷厉风行的陈独秀积极筹组中国共产党,迁回上海的《新青年》成为中共上海发起组的刊物。尽管陈独秀一再邀请北大同人为《新青年》撰稿,可已是“道不同不相与谋”了。刘半农早已淡出江湖,胡适和钱玄同不赞成《新青年》如今的政治色彩,钱玄同甚至说:“断不在乎《新青年》三个字的金字招牌!”所谓“流水落花春去也”,《新青年》四大台柱终于成为了历史。

责任编辑/于溟跃