荣格《红书》:一部自我疗愈的个人圣经

谢宜霖

精美的《红书》摆在面前,我却犹豫着不敢翻开。

因为这样那样的原因,我离开荣格很多年了,再次与他相遇,反而有点近乡情怯的感觉。

曾经,他是那么亲切。我把他视作精神上的兄弟,因为他的笔下流淌出的,是跟我类似的灵魂。也正因为如此,阅读他的著作,仿佛与自己的灵魂对话,往往带来深层的情绪波动。有时是终获知音的感动,有时是激发阴影的不安,有时是智性碰撞的快感。他独处时艺术创作的快乐,他对于无意识黑夜的恐惧,他努力從神秘经验中辨识原理的热望,对我而言都那么熟稔。

无论你从中感受到何种情绪,阅读荣格,永远是一件很有品位的事情。

让意象自由流淌

荣格来自于一个家教严格的牧师家庭,往往从这样的家庭走出的孩子,都具有高度灵性和思辨能力。他很早就对生命的奥秘产生兴趣,而多次亲身经历的灵异事件,更是让他对世界的真相产生超乎常人的探究欲。他拥有对于美的天然感知力,虽未受过正规艺术教育,却有极高的美术天分。他同时具有强大的抽象能力和想象能力,前者让他能够构建自洽的理论体系,后者让他获得源源不断的理论直觉。

没有抽象能力,他丰沛的幻想将无从组织;没有想象能力,他严谨的思辨也无米下炊。他本人就是笔下“直觉-思考”这一对立因素的结合。他有着日耳曼大家长制的威严自尊,也有艺术家般的敏感脆弱,二者的结合让他命中注定无法扮演弗洛伊德的“王储”,而是必然要在一番痛苦撕裂后自立门户。他建立自己心理学派时,是一个宗教领袖般的泰斗,而面对弗洛伊德和情人时,又是一个多愁善感的情种,可以说他本人也是笔下“男性-女性”这一对立因素的结合。

理解荣格,就要从他的这一根本特点入手:他本人就是一个“对立统一”的典范。从童年开始,他就陷入自己的幻想和灵异经历中,这些丰富的意象资源带他很早进入了神秘主义的大门。每个人的后半生,都只是在为早年的经历做一个注解。荣格的后半生理论生涯,也只是在为童年时的无数意象做一个解释。这一解释,通过弗洛伊德的无意识理论获得了启动,并在诺斯替派(学界有趋势改称灵知派,为了大众习惯,后面仍称诺斯替派)、炼金术、道教、奥义书的加速下获得了成熟。由于他的心理学家身份,他不可能在学术著作中过于突出神秘主义,但深夜真诚地面对自己时,他知道自己内心的幻想不可能也不必完全通过科学理论来解答。于是,他决定让意象自由流淌。

于是,便有了《红书》。

在这里,我对《红书》的性质做一个定义。它不是心理学著作,也不是个人日记,而是一部个人的圣经(personal Scripture)。无论是来自于古老圣典的人物,还是具有神学风格的语言,甚至是他精心手写和绘制的实物本身,都给人一部圣经的即视感。事实上,这也是荣格对于“积极想象”治疗方法的一次自我实践。如果有可能,每个人都应该写出一部自己的个人圣经。那些不可调和的内在冲突,狼奔豕突的狂乱意志,天马行空的离奇幻想,都可以在你自己的经卷中释放出来,让它们被具象,被固定,被解毒。这也是一种自我疗愈的过程。

与集体无意识的原型相遇

与弗洛伊德的彻底决裂导致了荣格几近精神分裂的症状,这样一段重要关系激发的心理冲突将他的无意识深渊彻底激活,让他陷入严重抑郁和分裂之中。于是他花费了16年的时间完成了这样的自我疗愈。在这一自我疗愈的过程中,他聚沙成塔,形成了用分析心理学术语来解释无意识现象的庞大理论体系,终成一代宗师。

所以,珍惜每一个激发你无意识波澜的事件,因为每一次触碰无意识的伤痛都将留下名为智慧的疤痕。无意识就是母体,就是创造的源泉,就是智慧的伊甸。

在《红书》中,荣格一次次地与集体无意识的原型(archetypes)相遇。这些原型包括但不限于以利亚、莎乐美、魔鬼、吉尔伽美什、腓利门等。在荣格的理论体系中,原型是众多神话和宗教人物的形象来源,也同时投射到个人及社会生活中。佛陀和耶稣都是完美原我(本书中将self译为原我,学界还有自性、自我等译法)的化身,你崇拜的电影明星、企业巨擘、政治伟人,同样可以是原我的投射。原型并非来自于个人经历,而是来自于通过种族进行继承的集体无意识,因此具有普遍性。

通过对原型的分析,可以解释很多无法用理性解释的现象。譬如对于明星的疯狂崇拜,对于某个“女神”的迷恋,某个男性长者的莫名吸引力,等等。原型根据个人所处时空的不同而汲取当时当地的营养,《红书》中的原型是荣格所熟悉的圣经人物加上他感兴趣的部分东方形象。他们对荣格说出的话,其实都是荣格自我探索过程中的意识流。这一意识流保持着集体无意识的混沌性,并未刻意去进行逻辑处理,因此极其晦涩。

阅读《红书》,不是一件轻松的事情。在这座高耸的语体之山上,我们将会无数次看见似曾相识(deja vu)的风景。我们会想起尼采的《查拉图斯特拉如是说》,想起诺斯替派形形色色的伪经,想起但丁《神曲》,想起威廉布莱克,想起斯威登堡。他在诺斯替伪经和《查拉图斯特拉》的文体中看到了无意识的合适表达形式,于是在行文风格上尽量模仿上述文本。在这里,你看不到严丝合缝的逻辑,也看不到其来有自的立论,惯于理性思辨的读者明显感到巨大的阅读障碍。

《红书》的文体本身就具有无意识那含糊、粘连、跳跃的特点,在理性的明晰上是矮子,在诗性的丰饶上却是巨人。阅读《红书》就是从无数河沙中淘沥黄金的过程,也是从无意识中酝酿智慧的过程。如果说硬要从这部“个人圣经”中提炼精华,那么他继承了德意志神秘主义隐微教诲的传统,在看似驳杂的语言中隐秘地重复着分析心理学的几个理论要点。

第一,无意识分为两层,相对于受制于特定时空的个体无意识而言,集体无意识是超越了个体经历的更广大源泉。在这里,他使用的是时代精神和深度精神这两个词。深度精神要求的是个体更为完整的追求和更为灵性的方向。

第二,象征具有相当的神圣力量,通过象征,无意识得以通过温和的形式表达出来,并将人升华到灵性的层面。疏离了传统宗教给予的象征系统的现代人,要从集体无意识中去重新找到适合自己的象征系统,否则,便可能遭受到无意识被压抑的有害后果。

第三,这世界存在一个三位一体的结构:正-反-合。大到宇宙洪荒,小到砂砾芥子,都是对立统一的。男性-女性,光明-阴影,善-恶,美-丑,理性-感性,短暂-永恒,所有的对立面,都在对方身上认出自己的折射。每个男人身上都有女性气质(阿尼瑪),每个女人身上也有男性气质(阿尼姆斯),善恶恰是彼此的彼岸,光明与阴影相反相成:一个没有对立统一性的东西是不完整的。只有完整性才带人进入更高的意识境界,所以人应该追求完整,而非完美。

第四,个体化是每个人此生的使命。所谓创世,就是分化,就是成为个体。只有个体形成个性,才能去和共性发生共鸣,否则便会套用共性当做个性,从而丧失了与原我的联结,并陷入病态之中。个体化过程是一个意识到对立面、并将对立面统一的漫长过程。将对立面统一起来后,人就能认识到原我,进入到集体无意识的创造源泉之中。

“神作”重见天日

荣格写完了可称之为心灵《神曲》的一二两卷后,还补充了更具布道特色的《审视》这一卷,并收尾于此。在这一卷里,有着荣格生前小范围出版过的奇文《向死者的七次布道》的原版。这部分内容充斥着普累若麻、阿布拉克萨斯等诺斯替派术语,完全宛如一部新出土的诺斯替残卷。显然,这里荣格已经彻底进入了神学领域。看到知识界的复杂反响,他后悔公开了这一文本,这也直接导致他禁止了《红书》的出版。

荣格本人是精神病学科班出身,又曾任国际精神分析学会会长,他清楚地意识到,如果出版这本充满私密狂想和异端对话的书,他将会立即被戴上精神病人的帽子,并被夺去一切严肃的学术地位。作为一个对于所有著作都精心雕琢,一步步建立起国际声誉的大师,荣格过于爱惜羽毛,所以只能把这本他真正重视的作品束之高阁。

由于沙姆达萨尼教授的潜心研究和不懈努力,这本注定要成为现象的神作终于重见天日。他给荣格的文本加上了将近20万字的注释,为大家理解《红书》提供了弥足珍贵的线索。从本书中,我们可以看到荣格与自己的无意识相遇、对话、缠斗、和解,看到他的喜怒哀乐,看到他的灵魂从苦闷、脆弱一步步变为安详、丰厚,看到他本人走向灵性、走向对立统一的个体化过程。

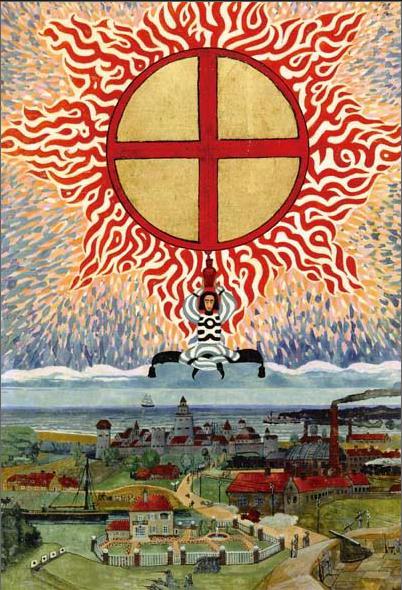

这本《红书》的阅读价值还不止于此,更令人爱不释手的,是其形式与内容的高度统一。这是一部制作精美的艺术精品。无论是哥特式的花体,还是彩绘的曼陀罗,再或是具有梦幻色彩的原型形象,都与荣格高度意象化的表达风格一致。即使跳过难解的文字,单独作为画册收藏,《红书》也足够分量。

由于这本书原本是私人笔记,又加上荣格刻意为之的哥特手写体和繁复绘画,《红书》出版的技术挑战可想而知,无论从文字识解,图画印刷,还是版式设计,都是费时费力的高难工程。原版尚且如此,这次授权中文版的面世,加了一道版权引进和中文翻译的步骤,更可以想象其不易。尤其本书中涉及基督教、诺斯替派、炼金术等诸多艰深学科的习惯用语,更是增加了翻译“信达雅”的难度,译者的广博学养令人敬佩。

机械工业出版社的精良制作和周党伟老师的精心翻译,是中国出版界和学人们对荣格这本奇书的最高尊重。幸甚至哉。

希望每个人都能从这本《红书》中获得美的享受和自我疗愈的勇气。