北传佛教景观流变

——以塔的发展演变为例

何 斌

0 引 言

北传佛教是经印度和西域沿丝路传至东亚,及由尼泊尔、中国西藏传入蒙古一带的佛教之总称.相较原始佛教色彩浓厚的南传佛教,北传佛教与传承地之固有文化相融合,衍生出丰富多样的流派与风格.佛教寺庙作为古代社会重要的公共开放空间和风景游憩场所,其风格意蕴的演变,可以系统地反映当时当地的社会状况.在佛教演进过程中,融合传播地原有文化和建筑手法创造出多种形制的佛塔,有较高的研究价值.尤其在中国,塔的形式之多样,风格之丰富,世界范围内绝无仅有,各种极富建筑美感的塔,与山川河流城市村落共同构成独特的自然人文景观.

塔的概念和形制,来源于用于藏置佛舍利与遗物的印度窣堵坡.从象征意义上看,塔的演变分为两支,一支是佛教意义上的发展,即PAGODA,专指寺庙宝塔;另一支则完全是世俗功用,即TOWER,泛指各种高耸建筑物,如嘹望塔、灯塔、风水塔等.从建筑形态上,有覆钵式塔、楼阁式塔、密檐塔、支提式塔、金刚宝座塔等.从建筑材料上,由最早的窣堵坡,魏晋的木塔,发展到唐代的砖石塔,两宋辽金时期更出现了金属塔、琉璃塔、陶瓷塔等.从建筑形制上,平面分类有四方塔、六角塔、八角塔、十二角塔等;层级上分有单层塔、五层塔、七层塔、九层塔等.下面对塔的发展演变予以详述,由于中国是北传佛教中心,故以中国朝代更迭为时间轴叙述.

1 先秦两汉时期

佛教起源于公元前六世纪的古印度,之后数百年间传遍印度,于孔雀王朝臻于极盛.后贵霜帝国兴起,佛教向中亚传播,融合希腊建筑特点和造像手法,形成东西方杂糅的犍陀罗艺术风格.并以此为基地不断传播发展,于公元前后开始传入汉地.印度北方古代住宅竹编抹泥,近半球形,覆钵式塔即脱胎于此.窣堵坡(STUPA)由台座、覆钵、宝匣和相轮四部分构成,其形体单纯浑朴,完整统一,加上砖石砌体的稳定感,具有壮穆的纪念性,体现了原始拙朴的审美趣味.现存代表为印度桑奇大塔(图1),建于阿育王犍陀罗佛塔对窣堵坡式圆塔作出较大改动,有了显著发展,基座层级加多加高,圆塔本身变为基座首层,上部相轮增至十一,整个形体瘦而高,成为后世佛塔的雏形.其中早期犍陀罗佛塔仍继承印度传统,如塔克西拉的达摩拉吉卡寺的主塔(图2),顶呈覆钵式,仍建有石质栏木盾和石门.公元前后佛塔逐渐纵向发展,高耸而壮观,出现了方形塔基,塔基上为圆柱形塔身和覆钵顶,有些塔基还伸出供攀登瞻仰的阶道.而供养塔作为缩微模型,也能体现塔的发展趋势,如罗里延唐盖的一座供养石塔(图3),采用方形基座、圆柱形塔身,基座表面有佛传故事浮雕,塔身三层雕刻,下层为横排的坐佛龛像,属犍陀罗式佛塔的典型代表.

图1桑奇大塔图2达摩拉吉卡大塔

图3 罗里延唐盖佛塔

公元前后佛教传入汉地,需要指出的是,中国并没有在接纳佛教之初就产生相应的宗教建筑形式,而主要是杂糅了传统的重楼建筑及印度窣堵坡的形制,形制与内涵的不匹配,孕育着新的建筑形式的产生和发展.

2 魏晋南北朝时期

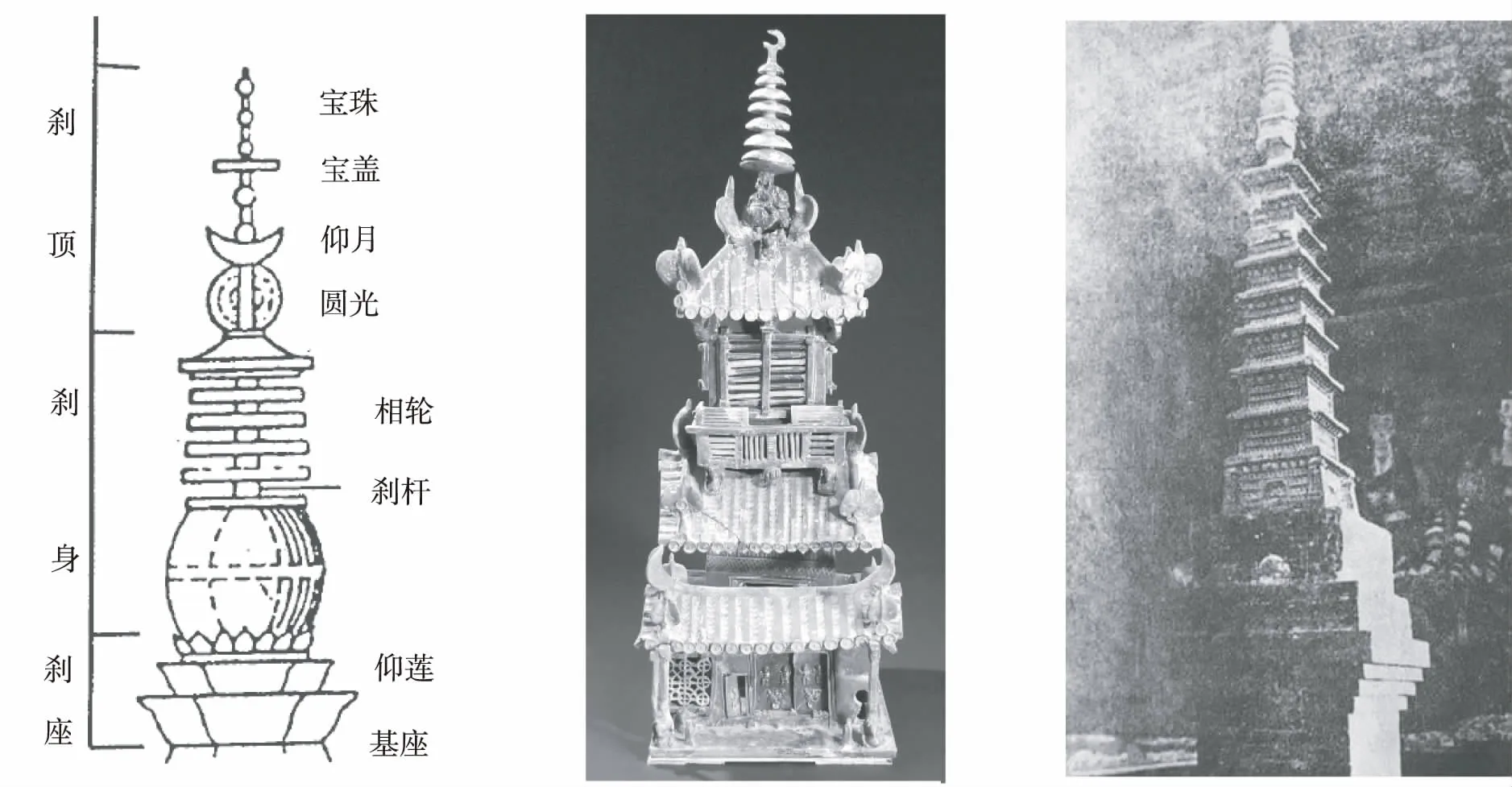

由于各文明饱经战乱长期动荡,宣扬极乐往生的佛教大行其道,同时随着贵霜衰败,佛教中心逐渐东移,并开始与东亚传统礼法宗教融合同化共生.这一时期佛塔虽仍藏舍利,但塔的功能、结构与形制已大相径庭,结合中国文化传统和建筑形式,创造出楼阁式木塔,并把窣堵坡缩小置于塔顶称“刹”(图4).而印度原有的佛教建筑支提和大精舍,经过演变产生了单层塔和密檐塔.

洛阳白马寺在形制上“悉依天竺旧式”,即采用类窣堵坡的覆钵式塔.到了汉末“笮融乃大起浮图祠,……垂铜槃九重,下为重楼阁道”,另结合三国襄阳陶楼(图5)样式推测,魏晋早期已有多层木构楼阁佛塔,平面以方形为主,顶部饰以相轮等有宗教寓意的构件,有明显拼接痕迹.可以看出佛教初兴对中国传统文化多有依附,佛塔建筑也不例外;而汉代盛行巫祝神仙思想,认为仙人好楼居,而佛被视为西方列仙,佛教也被视为方术;因此作为佛法象征的佛塔,应是重楼形制.而将相轮称为铜槃、金盘,也是对“承露盘”的比附,是迎合当时社会风俗的表征.到了南北朝时期,从石窟雕刻、石窟柱及小石塔的处理,可发现楼阁式塔的形制已渐成熟.如北魏曹天度塔(图6),塔身九层平面方形,逐层减窄减低,每层均作坡顶翼角微翘,并仿木结构刻出檐椽等构件,塔刹拙朴较粗长.楼阁式木塔的产生,是对先秦高台重楼建筑的承袭与发展,反映了汉民族崇慕山岳、求仙问道的文化传统;而楼阁式塔是佛塔中唯一可以登临眺望的,削弱了塔作为宗教建筑的肃穆,体现出世俗观念对宗教仪轨的突破.

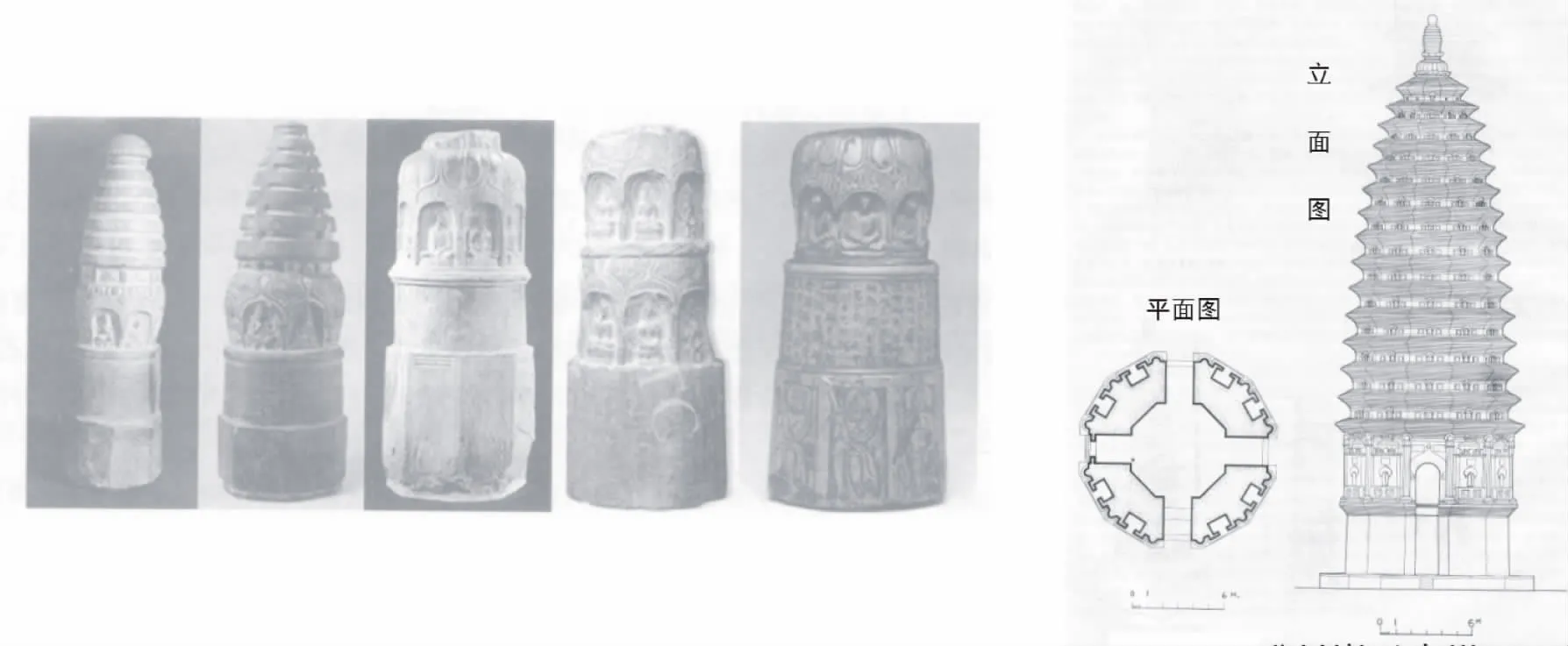

密檐塔一般是实心建筑不能登临,下部多有须弥座,底层塔身较高,基本不设门窗只有通风小孔.该形制雏形见于北凉石塔(图7),或可追溯到犍陀罗和西域的佛塔样式.北凉石塔为五世纪产物,是判定中国早期佛塔的标尺;其刻画较原始,无门窗塔刹,塔基方形顶近球形;与犍陀罗供养塔存在一定承继关系.北魏登封嵩岳寺塔(图8)是我国现存最早佛塔,塔身建于简朴台基上,平面呈十二边形,塔室八边形并四向开门;以上用叠涩砌成十五层塔檐,层层紧缩形成缓和优美的轮廓,每层每面均有装饰假窗;塔剎石造,分为仰覆莲台、七重相轮与宝珠几部.全塔造型成熟,但作为北魏密檐塔之孤证,无法深入了解其形制的演化过程.

图4塔刹示意图5襄阳陶楼图6曹天度石塔

图7北凉石塔图8登封嵩岳寺塔

图9 西汉明堂辟雍复原图

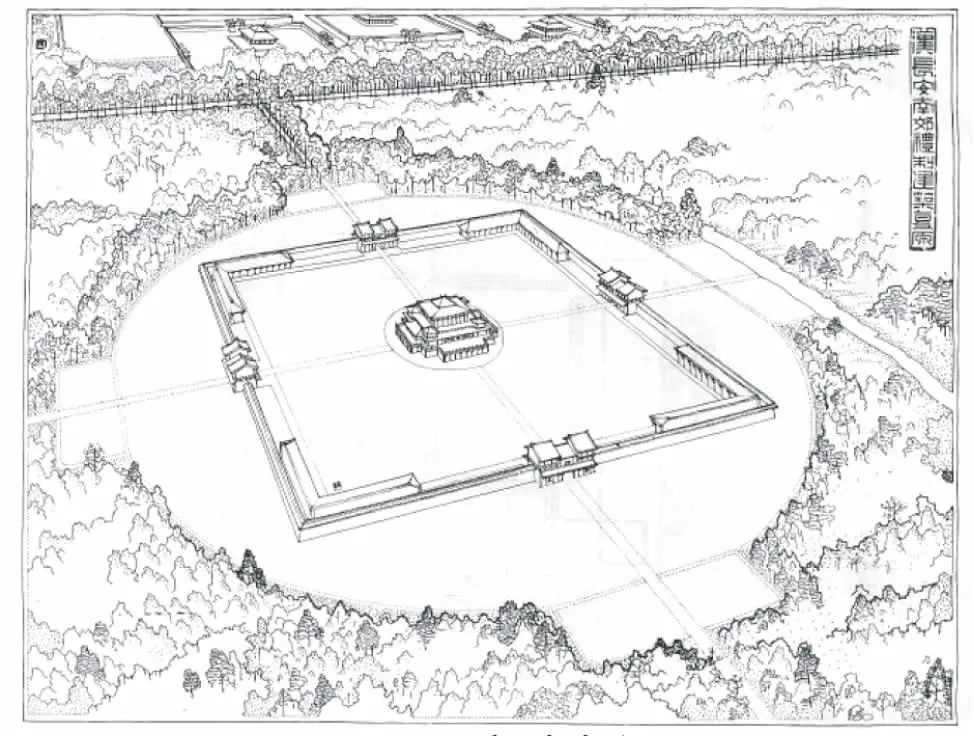

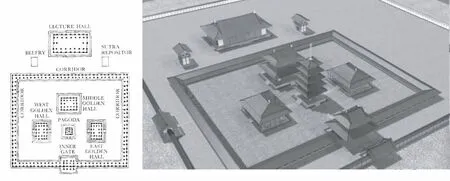

这一时期的塔仍是寺院建筑群中心,“塔院”的布置形式是受印度佛寺的启示,同时结合礼制建筑(明堂辟雍(图9))形制发展而来.据记载,洛阳永宁寺平面方形四面开门,中央建主体建筑,绕以方形广庭和回廊门殿,布局与汉代礼制建筑类似.建于六世纪的大阪四天王寺(图10)属典型的南北朝汉地佛寺布局:寺门内有塔,塔后建佛殿,以寺塔为中心,前塔后殿.另有“百济式”布局如奈良法隆寺,则金堂与塔东西并立分庭抗礼,反映出佛殿在寺庙建筑中地位的抬升.

3 隋唐五代时期

随着各宗教的传播发展与竞争,北传佛教重心渐次转移到汉地,受益于宽松的宗教政策,汉传佛教进入全盛期.这一时期佛塔形制多样,其中多层塔平面多四方形,凝练庄重大气,体现了雄浑壮阔的盛世风格.从建筑布局上看,佛殿渐成寺院主体,塔已不在建筑组群中心,往往于寺旁建塔另成塔院;它挺拔高耸的姿态,对佛寺和城市面貌的塑造起了重要作用.

图10 大阪四天王寺

由于隋唐楼阁式木塔已无实物,故以同时期奈良法隆寺五重塔(图11)为例,其相轮颀长、层高小而出檐大,故外观显得轻快俊逸.五重塔形制是日本在全面学习中国传统木构建筑的基础上,结合自身地震台风多发的特殊因素,发展出的独特建筑形式,体现了其传统巨柱建筑与外来建筑技术的融合.其木塔多采用通心柱形式,通过结构分解传导将外力对塔的破坏降到最低;缺点是塔高取决于通心柱高,无法突破自然局限,随着技术进步,在中国最终被双层套筒结构取代.而随着结构技术的成熟,楼阁式砖塔逐渐发展壮大,在外形处理上逐层收进,多以砖隐起柱枋和斗拱,覆以腰檐,一般为叠涩檐;内部将壁体砌成上下贯通的空筒,以楼板相隔逐层缩小,总的来说有描摹楼阁式木塔的倾向.西安兴教寺玄奘塔(图12)以形制简练著称,而香积寺塔(图13)在建筑装饰方面模拟楼阁式木塔的特征明显.

图11奈良法隆寺五重塔图12西安兴教寺玄奘塔图13西安香积寺塔

起初作为印度佛教建筑的支提(CAITYA),是安置纪念性窣堵坡的塔庙、祠堂和佛殿.其形制平面U形,前殿矩形侧立列柱,后殿半圆形置小窣堵波.到犍陀罗时期平面方形、内置佛像的圆顶支提,形制已接近单层塔.到了隋唐时期,单层塔(支提式塔)体量精宜装饰简洁,如现存最早单层塔历城神通寺四门塔(图14),平面呈正方形四面开拱门,内有粗大中心柱石,四面石雕形同石窟中心柱;顶部石砌叠涩出檐,上收成截头方锥形;塔刹下为方形须弥座,正中拔起相轮,与云冈石窟浮雕相类.全塔风格朴素简洁,与模仿木结构的砖石塔完全异趣;且不同于隋唐多层塔的平面形制,单层塔虽以方形为主,但造型灵活,圆形、六边、八边均有出现.

图14历城神通寺四门塔图15嵩山法王寺塔图16大理崇圣寺千寻塔

图17 南京栖霞寺舍利塔

唐式密檐塔特征明显,收分显著的塔身从扁矮的台基上拔起,以上是密叠的叠涩檐;出檐较长,中段卷杀凸出而顶部收杀缓和,外观挺拔.代表实例有嵩山法王寺塔(图15)、大理崇圣寺千寻塔(图16)等.而五代时期的南京栖霞寺舍利塔(图17)创造了密檐塔的新形式,其基座绕以栏杆,上以覆莲、须弥座和仰莲承重,基座和须弥座均予华丽雕饰.这从侧面反映出高台建筑的发展轨迹:自汉以来,随着佛教传入及木构技术发展,高台建筑逐渐被佛塔和楼阁取代,高台化为低平砖石台阶;到隋唐时期高台建筑愈加式微;宋代则愈加追求华丽,砖石台阶最终被考究的须弥座取代.

4 两宋辽金时期

汉传佛教屡经灭佛陷于停滞,唯禅宗一家独大;而藏传佛教发展也处于低潮,中亚、南亚佛教则基本消失.这一时期建筑失去了宏伟刚健的风度,变得纤柔绚烂而富变化;同时由于手工业的发展,建筑技术水平极大提升.塔身平面由六边形、八边形取代了四方形,不仅轮廓优美圆润,也更利于结构稳定.楼阁式塔的发展达到了古代建筑技术的顶峰,密檐塔在宋境式微,但在辽金达到鼎盛.

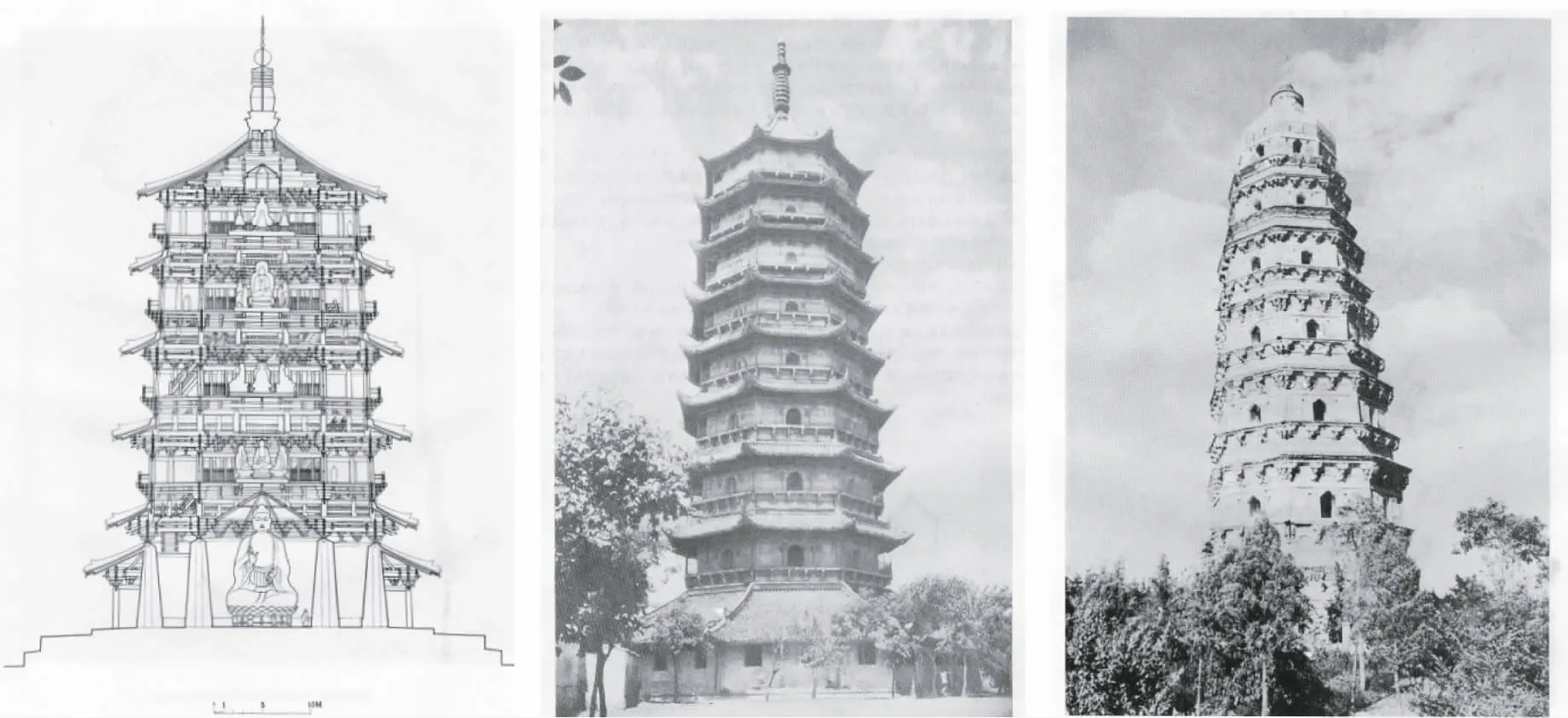

以我国现存最古木塔应县佛宫寺释迦塔(图18)为例,其造型平面正八边形,立面内九外五重檐六,塔的总高等于中间层外围柱头内接圆周长;各层屋檐按照总体轮廓所需以华栱和下昂进行调整,形成优美的总体轮廓并丰富了檐下造型;最下层绕以副阶,加强塔的稳定感.柱网和构件组合采用内外槽制度,内槽供佛,外槽供人活动;这种双层套筒式平面和结构,不仅扩展了空间,也能增强塔的刚度.从现存实物看,宋辽时期在营造标准化方面达到了比较纯熟的地步.

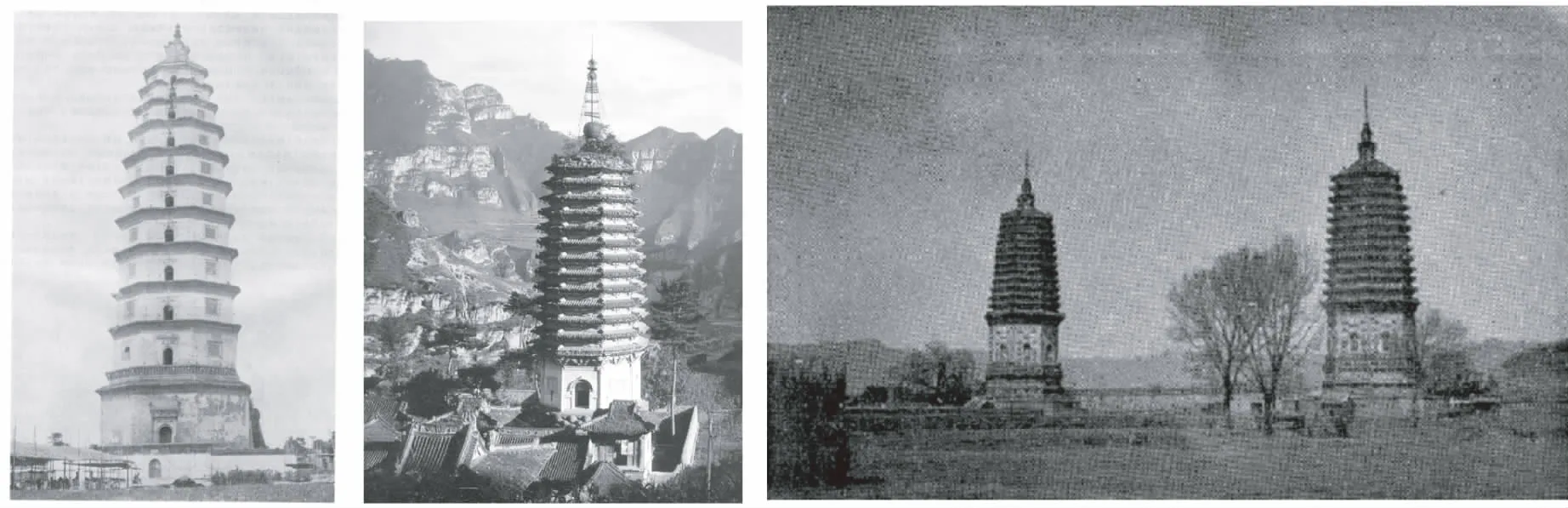

这一时期楼阁式砖塔风格多样,处于嬗变分化的时期.一种是砖身木檐,如苏州报恩寺塔(图19),塔身砖造,外围用木构,形如楼阁式木塔,多见于江南.一种是砖身仿木,如苏州云岩寺塔(图20),以砖石砌就却完全模仿木塔.还有一种虽也是砖身仿木,但适当加以简化,创造出契合其材质的表现形式,如造型简洁秀丽的定州开元寺塔(图21).值得指出的是,砖身木檐这一形式是在建筑材质无法取得突破的情况下,试图从建筑的坚固、实用、美观等方面取得平衡的大胆尝试和探索.

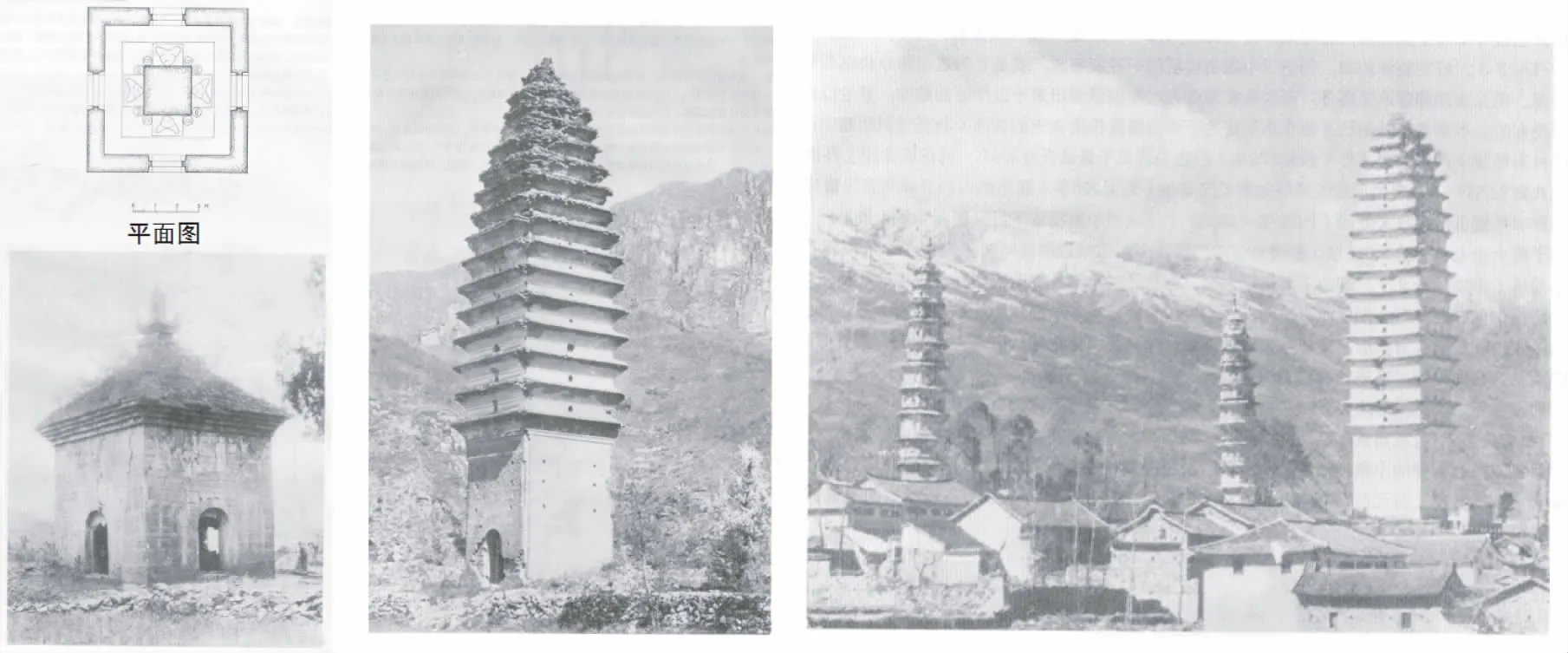

相比唐代密檐塔,辽金密檐塔多八边形,台基上有高须弥座,首层塔身比例增大,不用叠涩而以斗拱支撑密檐,且表面布满浮雕.灵丘觉山寺塔(图22)、北镇崇兴寺双塔(图23)都属此类.其塔身下部端正,密檐部分随高度每层作不等收束,使塔的外形成为富有弹性的抛物线,直至塔顶以高耸塔刹结束;经过这种处理,使塔瘦长者虽高挺而不尖削,粗壮者虽硕壮而不笨拙.但发展到后期过分追求华丽,有繁琐堆砌之嫌,标志着密檐塔形制的衰落.相比楼阁式塔,密檐塔的发展有极大不确定性,往往倏忽转逝.稍加探究可以发现,盛行密檐塔的朝代对应的鲜卑、契丹等统治民族多属东胡系北方民族,体现了建筑形式与民族文化心理及审美趣味间的内在关联.也有反向选择的情况,女真作为肃慎系渔猎民族因文明跨度过大,不得不接受契丹影响而崇尚密檐塔;而本属东胡系的蒙古却因全面接受藏传佛教,选择了喇嘛塔这一形式,形成了迥异的文化景观.由此可以看到,文化的传承是客观历史条件与自身主动选择的共同作用.

图18应县每日宫寺释迦塔图19苏州报恩寺塔图20苏州云岩寺塔

图21定州开元寺塔图22灵丘觉山寺塔图23北镇崇兴寺双塔

5 元代以后

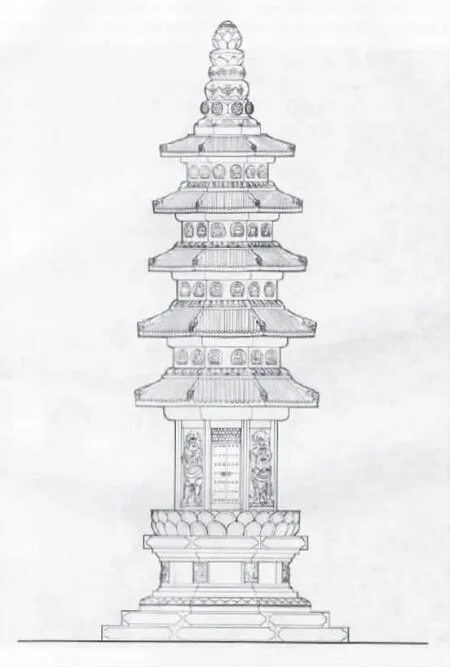

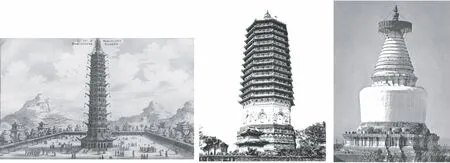

出于怀柔边疆民族的需要,元明清三代均鼓励藏传佛教发展;汉传佛教处于衰退状态,造像活动减少,世俗化趋势加快.这一时期除藏传佛教,佛塔的形制和工艺没有大的突破,只是在材质上更为丰富,出现了全身琉璃塔等形式.藏传佛教佛塔主要形式为喇嘛塔,另有一种肇源于印度的金刚宝座塔.南京大报恩寺塔(图24)是这一时期楼阁式塔的代表作,九层八面,高78米,通体以彩色琉璃镶面,体现了明代琉璃工艺技术的巅峰.需要指出,建造大报恩塔主要并非为弘扬佛法,而是纪念明成祖朱棣生母;无独有偶,唐高宗李治也曾为谢母养育之恩建慈恩寺,寺内建慈恩寺塔;这是中国儒释合流的一种文化现象,反映了汉传佛教的世俗化倾向.另有楼阁式砖塔如洪洞广胜寺飞虹塔,十三层八面,也用琉璃装饰,细致华丽.而新建密檐塔已很少见,有北京慈寿寺塔(图25).喇嘛塔是藏传佛教的一种独特建筑形式,与印度窣堵坡相近.基本造型为一个高大基座上安置一个巨大的圆形塔肚,其上竖塔顶,塔顶上刻成许多圆轮,再安置华盖和仰月宝珠.喇嘛塔源起元代,于明清进一步发展.喇嘛塔除埋葬活佛外,大多藏有佛像供朝拜;但与象征佛和宇宙的印度佛塔寓意不同,藏传佛塔是护法镇魔、忏悔安抚的象征;代表作有北京妙应寺白塔(图26)等.

图24南京大报恩寺塔(时绘)图25北京慈寿寺塔图26北京妙应寺白塔

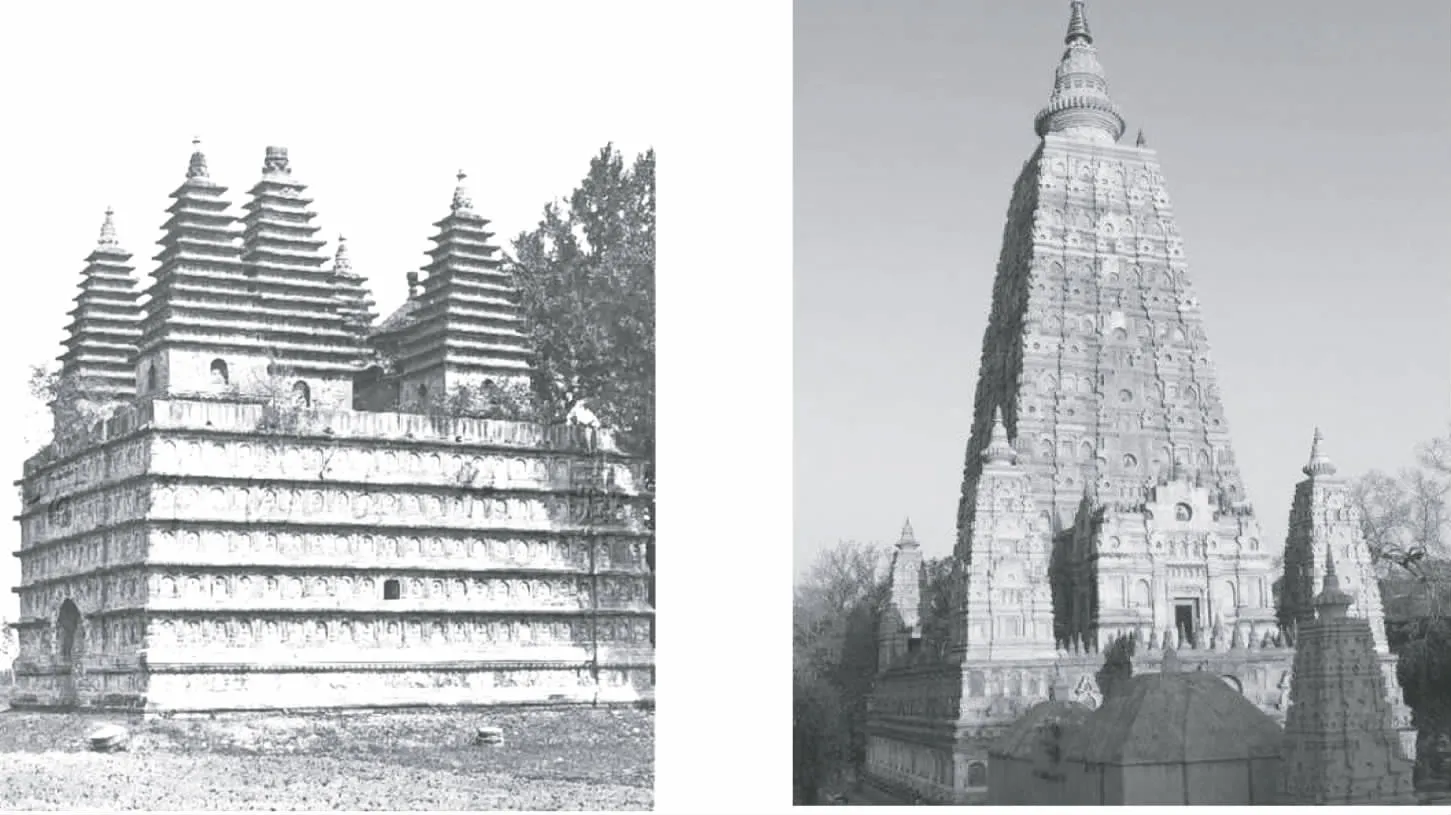

金刚宝座塔一般形制为高大的台基座上建五座密檐方形石塔和一座圆顶小佛殿.此形制虽尝见于隋代壁画,但实物仅见于明清.中式金刚宝座塔提高了塔基座,增加了琉璃亭,在装饰雕刻中,掺入大量喇嘛教的题材和风格.代表作有北京大正觉寺金刚宝座塔(图27).反观同一时期印度的菩提伽耶佛祖塔(图28),则呈现相异的趣味,它整体轮廓明确,垂直感强,形象单纯挺拔,庄重有力.小塔与主塔相比尺度反差明显,反衬了主塔的高大,增强其动势.

图27北京大正觉寺金刚宝座塔图28菩提伽耶佛祖塔

综上可见,佛塔的发展演变充分反映了地理、气候、文化和民族心理等因素在景观生成过程中的作用.不同的文明和地域因地制宜发展出独特的文化景观,如结构上适应地震台风条件的五重塔,与“胡风”相伴相生的密檐塔,在木构审美与坚固实用上达成妥协的砖身木檐塔,汲取南亚佛塔特征又自成一体的喇嘛塔等等.又比如中国人讲究阴阳对立统一的宇宙观,数字因此被赋予了哲学和宗教意义:天数为奇、为阳,地数为偶、为阴;天在上为圆,向高发展要用天数;地在下为方,平面展开要用地数.这种对数的讲究,注定塔身立体与平面的奇偶对应.而中国古典建筑强调水平感,即使是佛塔,也因其原型为中国古代的木构层叠式或模拟与表现这种结构上多重水平线的外观,而弱化了建筑的竖向意味,显示了中国建筑立足于此生此世的实践理性精神.

自佛诞以来,佛教一直在东方多变的自然地理和纷繁的人文世界中不断传播演进,形成了五彩斑斓的佛教景观.在传播过程中可以看到它与强大世俗世界的冲突和交融,看到它对其他宗教文化的同化与共生,以及它自身内涵与外延的不断消长蜕变.而通过梳理佛塔在不同历史时期、文化背景、地域条件下的发展变化,能够明晰其内在的脉络和规律,加深对宗教文化景观的理解.

[1]刘敦桢.中国古代建筑史.中国建筑工业出版社,1984

[2]陈志华.外国建筑史.中国建筑工业出版社,2004

[3]李玉珉.中国早期佛塔溯源.故宫学术季刊,1989(3):75~104

[4]崇秀全.论佛塔建筑之形成及其中国化.民族艺术,2002(2):186~195

[5]陈晓露.从八面体佛塔看犍陀罗艺术之东传.西域研究,2006,2006(4):63~72

[6]王锰.密檐塔兴衰探源.浙江建筑,2010,27(3):10~13