论领域法学研究的动态演化与功能拓展

——以美国“领域法”现象为镜鉴

吴 凯

(北京大学法学院, 北京 100871)

论领域法学研究的动态演化与功能拓展

——以美国“领域法”现象为镜鉴

吴 凯

(北京大学法学院, 北京 100871)

以环境法、航空法、娱乐法、酒法等为代表,美国法律体系中交叉研究充分、分工精密但是理论范式提炼不足的“领域法”现象体现了法律体系对于新兴社会问题积极应对的努力,但其“精密型”与“应急型”领域法学研究之间存在转化与反哺的动态互动不足。相比之下,我国领域法学研究范式提供了领域法发展中可操作、程式化的方法与作业流程,为领域法学研究成果反哺法律实践以应对具体的社会问题提供了快速通道与行动指针。领域法学研究范式能够实现对类型化方法的弥补与超越、提供去中心化的立体法律发展模式、通过主体间互动的多元共治提供全面而高效的具体问题解决方案,进而实现其功能拓展。尽管可能还存在与传统部门法学研究的关系以及研究启动时点选取等需进一步研究的命题,领域法学研究范式的提出是中国法律学者对于世界法律文明的实质性贡献。

领域法学 美国法 比较法 法学方法论 法治发展

一、问题的提出

近年来,我国对于重点领域的立法的关注度不断增强。以十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(后文简称“《决定》”)中提出“加强重点领域立法”作为起点,2015年全国人民代表大会及其常委会的立法工作的重点确定为:(1)社会主义市场经济法律制度;(2)民主政治;(3)社会;(4)文化、教育、生态;(5)国家安全等五个重点领域。财政部发布的《法治财政建设实施方案》提出“加强财政收入、财政支出、财政管理等重点领域的财政立法”,国家质检总局发布的《质检总局关于印发2016年度立法工作计划的通知》(国质检法〔2016〕143号)也将“加强重点领域立法”作为首要的工作方针。

早先,“领域法学”的概念由我国财税法学界最早提出[1],其源于对近二十年来财税法研究成果的总结、提炼和推广。[2]P8其后,环境法[3]、劳动法[4]领域的研究者不约而同地遵循领域研究这一思路在各自学科内部进行了以领域为单位的进一步探究,领域法学的研究整体呈现方兴未艾、星火燎原之势。面对着重点领域立法实践需求的凸显以及学术研究的成型与深入,关于“领域法”这一议题不禁引发研究者的思考:首先,“加强重点领域立法”中的“领域”和“领域法学”研究范式中的“领域法”是否存在逻辑上的对应?其次,《决定》中“加强重点领域立法”的提法与早在2002年就由财税法领域学者提出的“领域法学”概念不谋而合,这仅仅是巧合还是我国法律发展与法学研究、甚至是世界范围内法律发展与法学研究进步的必然?最后,尽管每个国家都有自己独特的文化、历史与政治传统,但是各国也都面临着共同的“加强重点领域立法”中诸领域的问题,如财政治理、反恐怖主义、环境保护、金融监管等,在法治建设相对发达国家,有无领域法研究的经验或者教训,供中国的法治建设学习、借鉴或者批判?带着这三重疑问,本文开始了对于中美比较视野下美国法律体系中与“领域”相关的议题的探讨。

二、美国法律研究与实践中的“领域法”现象评述

从各国法律制度的发展看,两大法系早已相互影响,世界上已无纯粹的普通法系国家或纯粹的大陆法系国家。[5]P3这种法律制度发展上的融合趋势带动的是两大法系法律教育甚至是法律实践上的融合与贯通:美国法律教育与研究亦在大陆法系与英美法系之间架起了衔接的桥梁,“如今的美国法律研究与教育已经不能仅仅被理解为英美法系意义上的了,它是混合的,更为有趣的是,这种混合被证明很有效”[6]P129。这种融合贯通趋势,为本文在功能,尤其是方法论功能意义上比较中美两国法律发展中的“领域法”现象与领域法学研究的理论范式提供了逻辑基础与正当性前提。

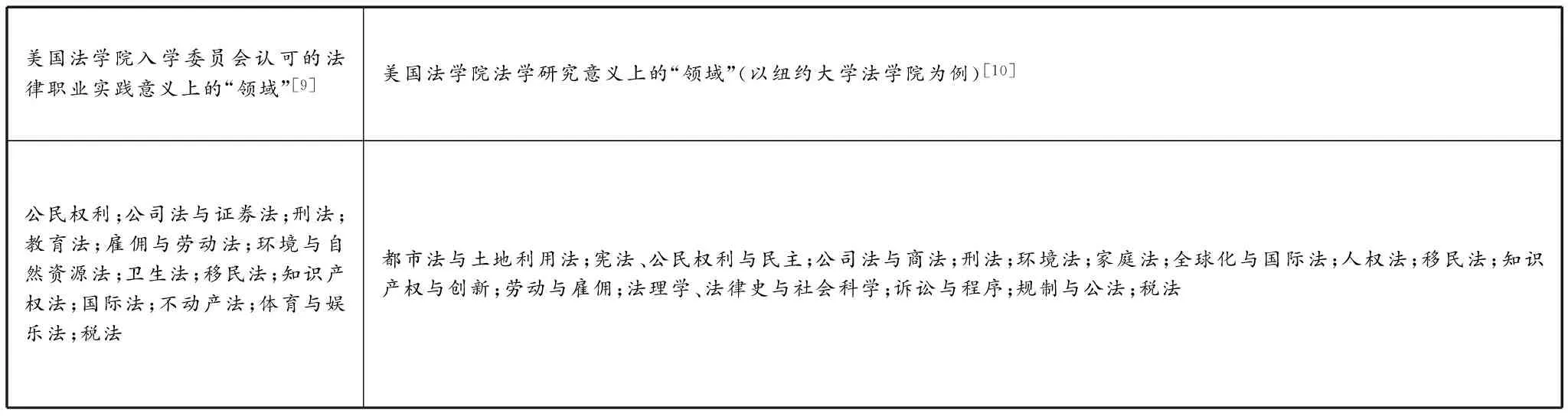

(一)美国法律实践与研究中“领域(field/area)”的两种使用场合

《布莱克法律词典》中并没有“法律领域(legal field/area)”、“领域法(field/area of law)”的词条,但是在其对于“法律研究(legal research)”词条的释义中,以“领域”一词对其加以了概括:法律研究是指“关注对于某一法律问题的有效整理、归纳的学术领域”[7]P279,也即针对每一个法律问题所开展的研究工作,均可以称之为一个领域。在《布莱克法律词典》对法律研究的释义中,问题意识是法律领域这一定义的前提。同时,问题可以有不同层面、不同的重要性程度与法律规制程度,这也为以问题意识为起点的领域研究提供了广阔且多层次的空间。美国法律体系之中的“领域”概念突破了平面化定义的桎梏,成为了一个立体的、能够赋予更多内涵的概念体系。在美国法学研究与法律实践之中,领域(field/area)一词存在着两种使用场合(如表1所示)。第一种场合是法律职业实践中,往往出现使用了“领域法(fields of law/ areas of law)”的概念[8];第二种场合是在描述所从事的法学研究的范围时,使用了“领域”(field/area)的说法。

表1 美国法律实践与法学研究中两种“领域”用法对比

(二)认识美国“领域法”现象的三个维度

中国法律实践与法学研究中领域法学研究范式以对于传统部门法学研究的反思、挑战与超越为起点展开,[2]P13这也可以作为我们观察美国法律体系之中“领域法”现象的认识基准与分类标尺。①对美国的“领域法”现象,以是否能与传统的部门法学研究的议题相对应为标准,②可以划分为以下三类或者说三个维度:美国法律实践与法学研究中与中国部门法学研究关注的传统议题相重合的部分(如合同、侵权、民事程序等,后文简称为“传统议题领域”)、与中国部门法学研究关注的新兴议题领域相重合的部分(如财政税收、环境保护、卫生、军事等,后文简称为“新兴议题领域”)、与中国部门法学研究几乎无重合的部分(后文简称为“其他议题领域”)。这三个维度互为补充,共同构成了美国法律发展过程中“领域法”现象的真义。

1.传统议题领域交叉研究充分但研究范式提炼不足

美国法中的“领域法”现象首先在历史较为悠久、研究较为透彻、司法实践与法律教育均比较成熟的刑法、合同法、民事诉讼法等领域存在,这种存在主要表现为深层次的、跨学科的、针对具体的疑难问题的交叉研究。这一部分研究不仅仅是将传统的、已有的知识成果简单套用在新的领域、新的现象之上,而是当传统知识进入新兴问题领域后,随着对该问题分析、认知的进一步加深而呈现出多样化的特质,更有甚者,可能在一定程度上修正原有的知识体系。在这一维度的领域法研究经过长足发展,多数领域已经存在了相对独立与自足的知识体系。例如为了应对航空业的蓬勃发展,民用航空法的研究涵盖了从飞机制造、机场管理、劳动争议到航空保险、航空邮政等几乎所有与民用航空业有关联的法律问题。[11]与之作时间序列上的对比,美国在上世纪三十年代就已经出现相当数量的民用航空法领域的著作,我国对于航空法知识的引介与翻译起始于上世纪八十年代,③于新世纪前后出现了一批研究成果,但这些研究成果依然按部门法的划分标准分散于国际公法、国际经济法之中,④作为公民日常生活重要领域的民用航空法律研究成果则是在2010年前后才相继出现。⑤又如美国在亲属与婚姻继承法领域,就出现了针对特定问题的、结合多学科知识联合研究的成果。以儿童为主体或者中心开展的关于父母监护权、学校权利、对家庭监护的适度干预等[12]、以女性为主体或者中心开展了关于家庭构成中性别与平等以及同性婚姻合法性的研究[13]。在传统的商法与经济法领域,结合传统的版权法知识体系与新兴的“慕课”等网络教育形式兴起,开展了高等教育法中的版权保护研究。[14]针对体育竞技领域之中运动员、裁判等参与主体的特殊性,冲突法与侵权法及时进行规范。[15]但是,在梳理上述诸多领域的法律现象时,不难发现相应的法律发展呈现出比较严重的碎片化,此领域研究与彼领域研究无任何关系,各自推进。这样的法律发展模式带来的后果就是因为缺乏范式提炼与统一的方法论指引,各交叉领域中很难保留下可传承、可供法学院教员教授与学生习得的知识体系。在其后实践中遇到可能类似的新问题时,无法快速从先前研究积累中获取知识给养,从而带来了一定程度上的学术资源与实践知识的浪费。

2.新兴议题领域法律实践精密、研究分工细致

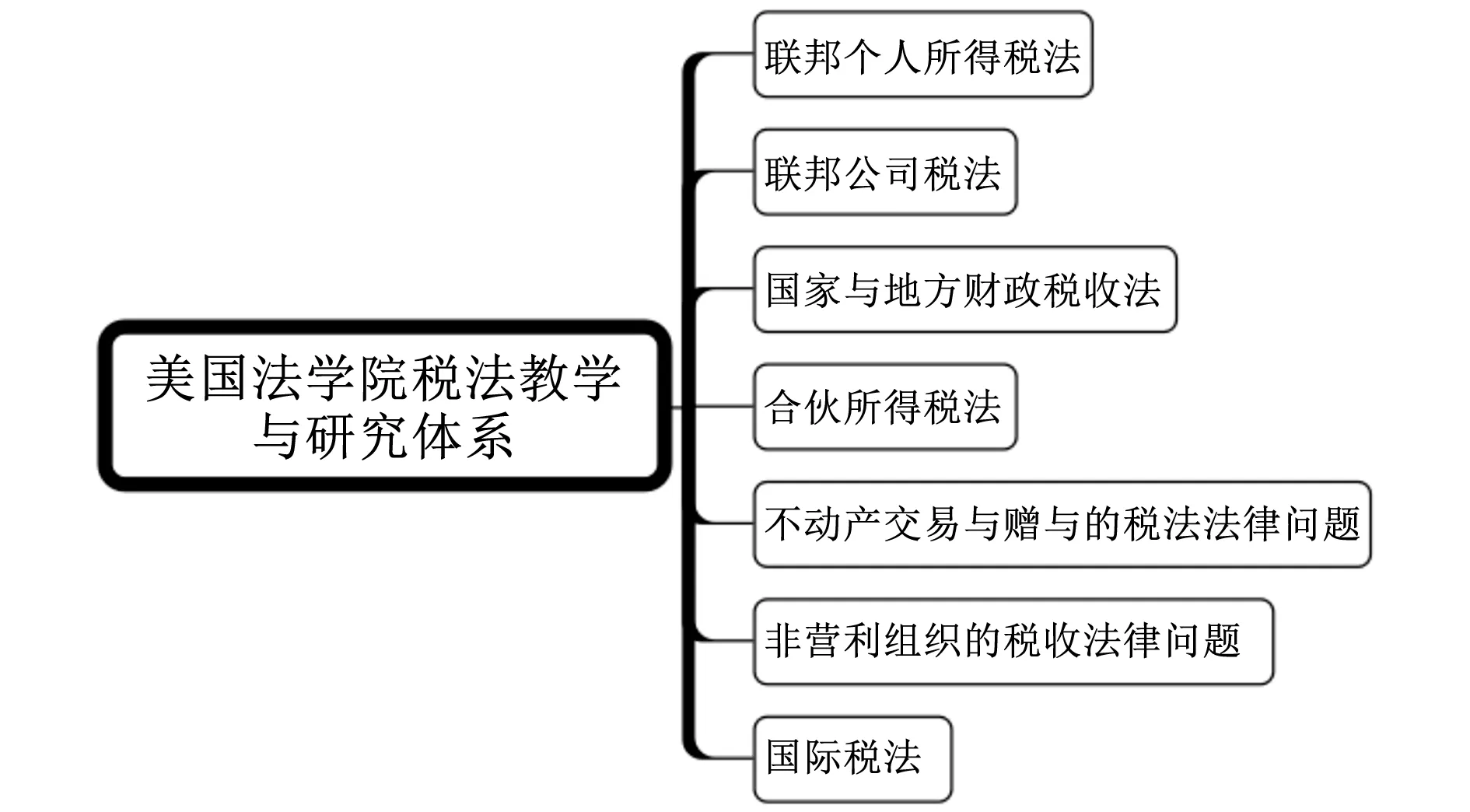

美国法中的“领域法”现象还不易被人察觉地体现在中国新兴法律领域相对应的实践之中。这部分法律问题在中国已经引起关注。但是对比而言,美国进行的这些领域的研究更多体现出立体性与对社会需求的敏锐回应。所谓立体性是指某一特定领域之下还有子领域,但是子领域的的集合又不完全等同于上位领域。所谓对社会需求的敏锐回应是指其反映出了比中国更强的时代性与前沿性,例如网络法[16]与反恐怖主义法[17]、城市规划法[18]等,客观而言中美两国都面临着同样的网络监管问题、打击暴力恐怖主义犯罪问题,这几个领域之中,中美两国的研究在时序上没有如同传统议题领域差距那么大,有一部分研究甚至可以说是几乎同时起步的,如两国环境法中对于气候变化的研究。美国在这一领域,展现出的更多是相对精细、进一步对原有领域进行分工研究的图景。以财政税收法课程中的主干之一——税法课程为例来作比较分析,与中国法学院课程设计往往将财税法作为一门课程讲授不同,美国法学院普遍开设了与宪法、民事诉讼法、合同法等课程学时、学分几乎相同甚至更多的“联邦所得税法”、“公司税法”、“不动产交易与赠与税法”、“国际税法”等课程(如图1所示),其性质定位于特定专业方向(如税法和国际税法)的必修课。从美国法学院教育体系之中的税法课程设置审视,就不难发现其是一个开放、完整但又自足的进化体系,其对税法诸领域投注了极高的关注度。即使是对于国际税法的研究,也逐步形成了以美国为中心视角的国际税法研究和从纯粹的国际法视角出发的研究进路。也即当我们将领域本身作为体系重心来探索其中的法律原理,选取不同的切入视角将会带来截然不同的发现,也会为税法在现实中的运行优化提供更多的可行方案。

图1:美国法学院税法教学与研究体系

3.美国所独有的法律研究议题中“领域法”特质鲜明

尤为值得关注的是,在美国法学研究的序列之中,还存在着这样一片领域,几乎无法在中国的法学研究中找到近似的或者相关的内容,但却真实在美国法律实践之中发挥重要作用。较为典型的例子有咖啡法[19]、酒法[20]、博物馆法与艺术法[21]、牛仔法[22]、马法[23]、蜜蜂与法律[24]等等。这一部分的法律研究与实践成果是美国法中“领域法”现象表现最为鲜明与突出的部分。⑥

表2 中美两国领域法学研究概况对比

综合看来,如表2所展示,在美国“领域法”现象已是客观存在的事实,考虑我国领域法学研究范式的提出以及领域法研究的兴起,领域法已是一个中美两国共享的,甚至是全球范围内都普遍出现的法律现象。为什么会有领域法?为什么我们需要领域法?领域法学能够承载哪些普适性的使命与任务?领域法学研究启动的条件是什么?与传统部门法之间的界分又应当如何把握?本文将尝试结合中美,尤其是中国领域法学研究范式的提出与领域法实践,对这一系列诘问一一作出回应。

三、领域法学研究的范式提炼与动态演化

领域现象出现往往是在传统的部门法学研究方法无力应对,但又存在着强烈的社会需求,要求法律对其加以规范时,此时法律体系面临的首要问题就是公共问题应对的专业化。

(一)公共问题应对专业化背景下的领域法现象

公共问题产生于现代社会的公共领域。“事实上,不论如何界定,公共领域(1)是社会和文化嵌入的领域,(2)是时空依赖的领域,(3)是知识、理性和技术依赖的领域。这三个维度决定了公共领域面临的问题”。[25]公共性是现代社会诸多问题的重要共性特征,诸如财政税收、环境保护、城市建设等。[26]P132-134制度设计与建构无法忽略这些领域问题的公共性而单独进行,以财政为例,国家作为社会组织多种形式之一,反映的是个人的集中性或社会性需要的存在,而财政的职能主要就是满足这些需要。这就把“公共性”引入了对财政职能的界定中,也由此奠定了公共财政的基石。[27]现实中,诸如公共财政这类社会问题往往引发高度关注,并且这类问题的解决需要专业化的知识工具,如财政税收法、财政学等等。又以环境保护工作为例,其作为一项系统工程,除去法律之外,离不开观念领域的环境保护宣传、科学研究的层面的生态一般原理揭示、工程领域的环保技术升级等等。每一方面都有复杂、精密的运行原理,其共同作用于环境保护工作之中,形成的是数量众多的新兴交叉领域。而法律面临对这些领域加以调整的任务时,会发现在特定的社会文化背景下、特定的时空场域之中以及特定的知识、技术作用范围之内,“新兴交叉领域往往是规制意识初醒的领域,法律习俗、习惯与传统的积淀相对薄弱,尚未形成一套适合自身发展的法律制度框架与研究范式。而现有法律的文义解释、系统解释、目的解释等解释方法可能又无法准确定位其立法宗旨与价值定位”[2]P7。仍以前述美国“蜜蜂与法律”的研究为例,蜜蜂作为一种独特的生物,其无法被仅仅视为与果实相类似的大陆法系民法意义上的孳息。拥有蜜蜂蜂场、养殖蜜蜂从事蜂蜜生产经营的农户与一般意义上的果农截然不同,具备了主体意义上的异质性。⑦在厘定主体之后,蜂农所控制的蜜蜂如若进入邻家院落,产生的也是传统意义上的民法中“果实落入他家院落”完全不同的法律效果。甚至因为承继了英国法的传统,大量的蜜蜂侵入邻家院落在某种程度上被视为一种环境污染。[28]这是秉持强调抽象化、体系化的传统部门法研究范式所很难想象与接受的,但恰恰是以领域法为代表的脱离原有法学认知体系,以法律的公共问题应对功能为依归的法学研究与法律实践范式,很好地回应了社会变迁过程中暴露出的各种问题。

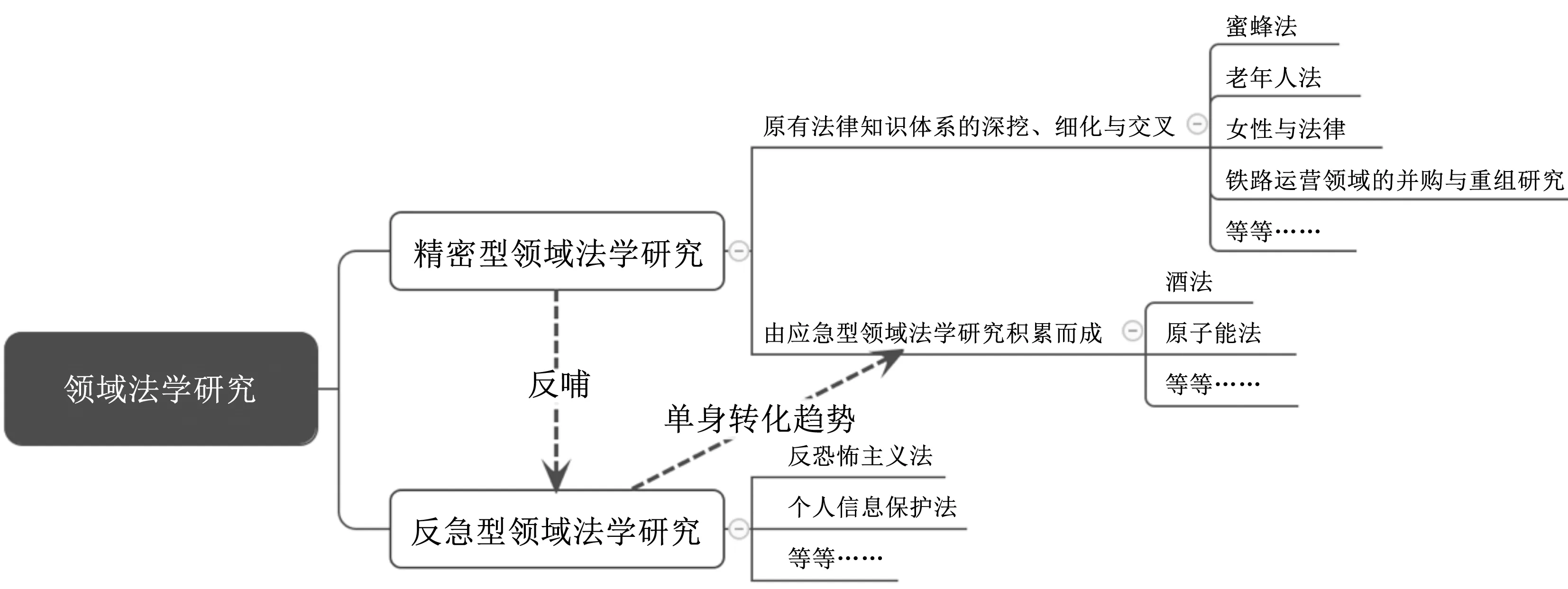

(二)领域法现象的界分与动态演化

在公共问题专业化应对的宏观社会背景之下,中美法律体系中庞杂的“领域法”现象分化为不易察觉的二元结构:一部分“领域法”现象的产生基于强烈的社会需求,也即当问题产生时,现有的法律体系不能给出妥当应对策略而迫使法律工作者迅速作出回应,例如原子能法的发展离不开公众对二战原子武器造成的巨大伤亡的关注以及对于和平利用核能的强烈社会需求;另一部分“领域法”现象的出现则是以既有的法律实践成果为基础,围绕其中具体的问题点,结合对于实践的长期总结,形成的权利义务结构清晰、成文法与判例积累充分的研究成果群落,如前文所述的我国的财税法、知识产权法领域中各个子领域的研究,以及美国的诸如老年人法、铁路运营中的并购与重组研究等等。对于前一部分“领域法”现象的探究,本文将其总结为“应急型”领域法学研究,对于后一部分“领域法”现象的探究,本文将其总结为“精密型”领域法学研究。⑧这两种对“领域法”现象的研究之间存在着动态的演化关系:部分应急型领域法学研究成果向精密型领域法学研究成果的单向转化,以及应对新的、争议较大的实践问题时精密型领域法学研究成果对于应急型领域法学研究成果的反哺(如图2所示)。

所谓单向转化,在动态的法律实践之中表现为了应急型领域法学研究成果积累达到一定数量或者质量后,转化为了特定领域中较为固定的、原理性质的知识成果,从而实现将对策性较强的应急法律措施、方法转化为在一定时间与空间内较为一致的、安定的、可传承的法学研究成果。例如“9·11事件”之后,全球范围内的恐怖主义活动对于各国公共安全与社会稳定都造成了巨大威胁,尽管各国在刑事法律上对恐怖主义的定义不完全一致,这并不妨碍各国法律体系对反恐这一公共问题作出快速回应。[29]这种回应包括了很初步的技术层面的设计以及来自一线法律工作者对于问题的认知反馈,一方面可以取得比较好的社会效果,另一方面也为特定领域之中法律知识的形成、凝练与抽象化提供了最为鲜活的原始素材。

图2:精密型与应急型领域法学研究的界分与动态演化

所谓反哺与推动则意指现代社会的公共问题往往涉及法律、科技、经济、文化等诸多领域,而一个成熟的法律体系面临诸多新问题时,已有的数量规模可观的精密型领域法学研究成果可以成为针对新问题、新领域的法学研究的素材库与母体知识储备集合。以我国生态补偿机制的建立为例,生态补偿作为一种崭新的应对生态恶化的政策机制,其吸收了来自环境法学、财政法学等多个发展相对成熟与精密的法律研究领域的成果,经由作为母体的环境法、财政法等知识工具检视之后的中央森林生态效益补偿基金制度、矿山地质环境专项资金制度在实践中效果显著,并且进一步推动了诸如“南水北调”等更为复杂的生态补偿机制过程中法律问题的稳妥解决。[30]P17-18

前述的这种单向转化与反哺推动的动态演化关系,在各个领域的法律实践之中都存在,经过时间与空间的积累,这种动态演化关系产生了较为成熟、稳定的的法律知识产出、更新的生态系统。如环境法发展中的“第二代环境法”对“第一代环境法”的功能拓展与代际传承,[31]以及财税法发展过程中“公共财产法”理论范式对财税治理逻辑的更新与优化。[32]这些成熟的子领域中法律理论为领域法学研究范式的提炼埋下了伏笔,也奠定了基础。

(三)领域法学研究范式提炼

中美两国法律体系之中都不同程度存在着这种精密型领域研究和应急型领域研究的动态转化。不同的是,缺少领域法学研究范式的美国领域法现象繁多、发展速度快,领域拓展成型快,却也后劲不足。具体表现其一是特定领域内新成果产出时间周期长,仍以前述蜜蜂与法律的研究为例,诸项研究成果出版之间的时间间隔都在三十年左右;其二是在美国这一类研究成果大多类似一种操作手册或者工具箱。这个“工具箱”内含的针对问题的解决方案规模庞大、种类丰富,但仍是“问题-对策”型的法律运作模式基础上的不同类别、分属于不同主体、保护法益各异的法律对策的堆砌。这种极为类似工具箱的“对策库”作为一种技术操作意义上的执法资源供给固然是有利于一线的执法人员,只不过当我们回归到理论上对体系化的追求,就难免失望地发现,对于这么庞大的一个“对策库”,很难以对其进行体系化的作业。这种困难表现在:“对策库”充斥特定时间、空间下执法的案例,处理方法各异甚至相互冲突,既无法与现有成型的知识体系对接,也无法在对于公共问题的法律回应实践之中抽象出法律研究范式意义上的成果。

与此形成鲜明对比的是,中国领域法学研究范式的提出加速了中国法律实践中应急型领域法学研究向精密型领域法学研究的转化,同时也实现了成熟的领域法学研究对于新兴公共问题法律应对需求的高效、稳妥反哺。原因在于:首先,长期对于某领域之中问题的关注提供了丰富而且坚实的与目的领域相关的资料基础,应急型领域法学研究有效加快了初步的针对公共问题的法律对策的产出;其次,现实需求的凸显让更多的研究资源集中聚焦于目的问题之上,形成精密的领域法学研究成果。二者较为紧密地配合,为该领域的问题解决、理论发现与知识创造提供了“快车道”。很多本来是属于应急研究的法律领域随着时间推移与经验积累,开始向精密型领域法学研究转型,共同构成了中国法律体系中的“领域法”和“领域法学”现象。

中国领域法学研究范式不仅仅通过整合既有的部门法知识实现了对于目的问题的高效、稳妥解决,在此基础之上其还提供了是一种普遍适用于各法律研究领域的“问题辨识→基础素材整合→公共问题法律化(专业化)→法律问题理论化”的研究思路与操作流程(如图3所示)。

图3:经由领域法学研究范式的公共问题解决与法律理论形成

相比较于传统的部门法学应对现代问题时,先将问题本身进行解构与裁剪,然后将被认可的法律事实,与既有的部门法规则比对、适用的研究范式相对照,领域法学研究范式在部门法学研究基础之上,实现了公共问题的更快、更高效的社会应对。但是,这并不意味着领域法学研究可以完全脱离传统部门法的知识而独立运行。领域法学研究与传统部门法学研究的关系因公共问题专业化应对两阶段的区分而有所不同。

在公共问题法律化的阶段,因为“作为对社会问题的现实回应的立法构想与学理架构,往往无法在传统部门法理论框架内获得合理的解释与适用”[2]P6,应避免陷入传统部门法研究范式的囚笼而将崭新的社会问题生硬、人为型塑为传统部门法议题。“法之理在法外”,此时应当注重结合特定领域的自身规律得到新生的公共问题的初步认识,形成对于问题领域的聚焦。应急型领域法学研究在此阶段发挥主要作用,其使命有二:第一是在问题可控范围内,有针对性地做出控制问题恶化趋势的初步制度安排,可以不立刻引入成熟、完善与体系化的传统部门法知识,这种初步的制度安排既是供精密型领域法学研究进一步概括、抽象、提炼的基础素材,也是对于此公共问题上领域法学研究的原初界限划定;第二是将特定领域的自身规律应用于新型公共问题的探究,将问题进行第一层次的解读,使之在保持问题领域原貌的同时,转化为传统部门法研究可认知的法律意义上的表述。这一阶段结束的时候,实现了对于问题领域的界限划分与该领域中法律问题更为清晰、全面的表达。

而在法律问题向法律理论转化的过程中,精密型领域法学研究扮演了主要角色。其“在横向上整合传统法律部门要素,消解不同部门法规范之间的效力冲突;在纵向上消除哲学社会科学学科壁垒”[2]P9,也即着眼于问题的解决,精密型领域法学研究依据前一阶段对特定领域法律问题的展示,有针对性选取传统部门法学方法甚至是一般意义上的哲学社会科学方法来分析目的问题,通过不同研究方法来探索目的问题不同断面上以及各断面之间的相互交融和发生化学反应的普遍规律,最终“形成具有针对性、内生性、协同性的立体研究空间,并与部门法学形成同构而又互补的关系”[2]P9。此时形成的法律理论也不再是对被单一部门法视角固定的、适用某特定部门法方法论简单推演得出的成果,而是基于公共问题法律化阶段对于目的问题领域的深入全面认知,有针对性地选取既有各部门法知识谱系中的关联因素,结合领域之中的特定时空条件,改造、优化形成的新的知识谱系。如在环境法领域为了解决公害案件起诉资格问题,美国联邦最高法院在Friends of the Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc.案中赋予了三个环境保护组织(地球之友、塞拉俱乐部、CLEAN)原告资格,就是在新兴的环境案件之中,针对环境保护组织无诉讼资格但严重污染案件直接利害关系当事人财力人力薄弱的现实,通过优化诉的原理中原告起诉资格的方式,回应这一特定领域中制度供给的需求的领域法意义上的法律发展模范案例。

经由这两个阶段形成的法律理论,很难用任何一传统部门法知识体系来类比,这也是在中国作为领域法学研究代表的财税法、环境法、金融法、军事法等的样态与作为传统部门法代表的民法、刑法迥然不同的深层次原因。形成这种法律理论的领域法学研究范式代表的是一种全新的视野、观念和方法论。这种研究范式以中心问题为研究的指针与导引,保持对社会公共问题的高度关注与敏锐回应,但仍以包括法学在内的各传统学科的基石范畴为主轴,集合了各学科的理论资源。领域法学研究范式在承载将公共问题专业化以回应社会需求、发展法律理论的功能之外,还在更广义的社会场域实现了其功能的拓展。

四、领域法学研究范式的功能拓展

事实上存在了“领域法”现象,但美国法中并无“领域法学”或者“领域法”的概念,这可能与美国法律传统之中重视实践、重视经验积累而没有完成大陆法系国家以“法学方法论”为代表的范式提炼有一定关联。由于方法论上的后继乏力,在法律实践之中,美国法律体系面临更进一步的发展的生命伦理、个人信息保护、城市空间中的社会正义等问题时,迷失于繁多的成果却又陷于实际应对问题捉襟见肘的困境。[33]更为重要,也理所当然的,美国法律传统无法回答“领域法学研究能够做什么”这一诘问。恰恰是中国的领域法学研究范式,针对不同领域制度存在的异质性,提炼核心范畴、加强类型化梳理,力图在理论探讨和回应实践时做到逻辑自洽。具体而言,领域法学研究范式在方法论与实践层面有如下拓展功能。

1.对类型化方法的反思、弥补与超越

领域法学研究范式是与一种应对类型化发展过程中遇到的障碍的方法。类型化遭遇的可能障碍起码有二:其一是类型化所依赖的大量可重复、可检验的案例(判例)可能还没有形成,或者还没有来得及被法学研究者消化,该领域的急剧凸显的社会问题就已经迫切需要法律行业从业者、尤其是法学研究人员作出回应;其二是特定领域类型化作业开启所需要的背景知识具有多样性,囿于知识储备与视域的偏狭、学科间沟通的未必百分百畅通,类型化之路相对于提炼法学本体知识来说更为艰难。以作为领域法学代表之一的环境法学为例,从环境与资源要素的自然属性出发构建起的逐个领域如水、大气、土壤的保护体系,其背后作为规范体系支撑的其实是截然不同的自然科学知识背景,水污染防治的原理与生物多样性保护的原理截然不同,即使以“环境法一般原理”之名规定某个领域之中的行为模式与权利义务关系,这诸多领域中的权利具体内容以及随之而来的运行样态、保护实效等都很难再进一步统一,从而最终无奈地呈现出一种“五花八门”的环境法律样态。

“学科分化推动了科学研究的深刻化和精细化,但在消解人类认知一种盲区的同时,也创造了另一种可能的盲区,因为社会问题不会按某个单一学科的逻辑和意图呈现自己。”[2]P3又以前述美国关于酒的法律研究为例,美国加州众多法学院专门将“酒法”作为一门特色课程与精品课程讲授,其关注点在于与酒相关的(尤其是州与州之间的)贸易政策、与酒的品牌有关的商标、专利、地理标志等。[34]P277可以说商标、专利、州际贸易等都是美国法中的传统议题,但是美国加州作为自然地理条件独特的葡萄酒产地,在葡萄酒生产、销售过程中遇到的商标与产品质量问题又是单独的精细的产品责任法、商标法等法律实践所不曾遇到的。如若要等待一个类似商标法体系、产品责任法体系一样的“酒法”体系在类型化方法的凝练下生成,不仅仅在时间上是不可能的,在法律资源的配置上也是不经济的。更为重要的是,美国只有加州作为最重要的葡萄酒产地,一个绝对精密的、由经过高度类型化的概念形成的“酒法”体系无法在美国其他州适用。此时,以领域法学研究范式切入,以特定地域、特定行业的自身性质为依归进行的领域法研究,可以起到弥补类型化方法过于生硬和不当裁剪事实的弊端。

领域法学的研究范式在尚不具备成熟的类型化条件的时候,为特定的法律现象研究提供了“实验室”或者“温室”,保留了社会现象的原貌,其最终的目的仍然是法律体系的发展与完善。如涉及到生物伦理等的案件,在美国全国范围内案件都不算太多,在这一领域不妨留出一个领域作为类似“实验室”或者“温室”,暂时不要以类型化方法审视之。因为很可能有的领域随着时间的推移,随着社会、经济条件的改变,其问题会慢慢解决甚至消失,而不再有被类型化的价值。在此意义上,领域法学研究范式在补足传统的类型化方法的基础上实现了在社会资源配置经济性上的超越,也提供了一种类型化之外的法学知识提炼方法和体系形成方法。

2.提供去中心化的立体法律发展模式

以财税法学、环境法学为代表的领域法学研究与实践对前述以法律适用者及其认知为中心判断模式提出了质疑、挑战与超越。原因在于“法律推理是一个综合运用法律理由和正当理由的法庭决策过程”[35]P80-81,如果说法律理由还可以由法律适用者与研究者通过习得与训练掌握,正当理由的确认则必须结合具体领域、具体场景之中的实际情况来进行。司法裁判依然需要以法律职业从业者为主,学术研究之中则有以实事求是的态度寻求规范依据的当时、当地、当场正当性之必要。这一方法论功能也在精密型领域法学研究之中表现得更加彻底。考察诸如蜜蜂与法律、牛仔法等领域的早期研究,其中并无特别深奥的理论演绎,这类研究更多的就是将该领域之中与主体、行为相关的法律问题整理与排序。但是随着这几个领域的研究从应急型向精密型发展,众多看似违背法学常理但是契合具体环境中的公平与正义需求的规范逐步浮现出来。前述法律与蜜蜂研究之中将群蜂进入邻家宅院认定为环境污染侵权就是一例。

“领域法是开放的、变化的、动态的。随着社会经济和科技的发展,有的领域法可能勃然兴起,有的领域法也可能逐步消失,此领域法和彼领域法还可能相互结合形成新的领域法”[2]P9,面对开放的、变化的、动态的各个社会领域之中的新法律现象,传统的法学研究中由中心发散的线性思维认识论在面临具体问题时显得捉襟见肘。传统意义上的法律观强调法律体系的进化,强调立法机关对于法律的制定、行政机关对于法律的执行以及公民的对于法律的有效遵从。立法完成后交由行政机关执行,执行不畅时可能出现诉讼,司法的任务在此时启动了。在这种认识论指导下进行法律实践,公共问题的最佳应对时机很可能已经错过。仍以美国环境法的发展为例,二十世纪七十年代中期纽约州拉弗运河事件中暴露出的危险废物泄露引起了全美范围内的广泛关注,当当地市民要求政府立即采取行动保障公众的安全与健康时,当时的法律体系、尤其是财政法律体系无法提供足够的手段以应对危险物质泄漏的严重事态,纽约州健康委员会甚至宣布该地区进入紧急状态,进行居民紧急撤离,但依然于事无补。美国国会于1980年紧急通过《综合环境反应、补偿和责任法》(又称《超级基金法》),《超级基金法》强化了政府处理环境污染紧急状况和治理重点危险废物设施的财政支持保障体系,首先在应急意义上实现了“有法可依”,也宣告了一个实践与研究领域的正式开启。时至今日,《超级基金法》已经成为众多律师事务所列明的执业范围,这部法律经过数次修订后形成了一个相当丰富的研究与实践领域,其形成了包括《1986年超级基金修正及再授权法》、《1992年公众环境应对促进法》、《1996年财产保存、贷方责任及抵押保险保护法》以及《2002年小商业者责任见面及棕色地带复兴法》在内的颇具规模的子法律体系。“尽管国会最初只是将其作为清除危险废物场址的方法之一确立,但是其后续内涵远远不仅于此”。[36]P153这种法律发展模式亦为领域法学研究范式所特有。

3.通过多元共治实现具体问题的全面、高效解决

在学术成果上,领域法学研究接纳了大量来自外专业的、具有地方性特色的知识,为特定领域提供了内容翔实且丰富的学术资料库,实现了在特定领域之中以“打补丁”方式的全方位覆盖发展。这种法律体系之外知识的来源就是特定领域主体之间的高密度互动。领域法学的研究给出了一个主体间的、新兴的灵活互动体系,例如对于全球范围内的能源紧缺与能源消耗带来的环境污染问题,环境法、税法、能源政策领域研究人员的跨领域研究[37],提供了崭新的、在可持续发展语境下的能源规制方案,在这种方案之中,法律、能源、税务、政府管理从业人员在基本的法治框架下达成基于自身专业知识的对策供给与统合。又如在美国的国际税法研究中,以美国为中心的本国法视角和以国际法为中心的视角是相对区分的,但两者统合于整体的国际税法研究领域之中。以美国为中心的本国法视角关注与美国国家利益相关的问题,包括美国税务部门对于外国人在美国境内获得收入征税的问题、美国税法对于双重征税的抵免问题等等,[38]而以国际法为中心的视角则更多关注了电子商务的跨国征税问题[39]、空间贸易的跨国征税问题等[40],而这些研究本身又是若干子领域的综合。这种领域研究的进路不仅仅体现的是税务行政机关的态度与学者态度的互动,其更展现了这样一种研究的模式:对于任何一个法律领域,从主体、行为等一系列视角切入都有相应成果,最后形成的是一个类似“资料库”一样的领域研究集合,每一个领域都可以贡献出一部分问题解决的知识断面。如果说以美国法中“领域法”现象为代表的法律发展方式是将关于领域的法律实践成果积累成为庞大的知识群落,中国领域法学研究的独特功能是在前述实践成果积累的同时,一方面加快将相应领域的法律实践成果转化为可资借鉴、可以反复适用的具体领域的法律方案,藉以指明应对新的公共问题时如何有效应对,另一方面在后续遇到类似问题时,避免无可借鉴成果而重起炉灶,通过这种多元共治的方法以治理的逻辑实现具体问题的全面与高效解决。

五、结语

除去财税法等几个极少数相对领先、成熟的领域,中国的领域法学研究体现出的依然是较强的“应急性”,这是法学作为一种社会科学直面具体问题的必然,也是剧烈社会变迁之中中国法学研究的本能反应。我们可以认为一个应急型领域法学研究占主流的领域法学研究样态是时代的宿命,这一现状却不应是法学研究者止步的终点。考虑中国法学研究的成熟以及范式的优化,有必要逐步以财税法学为龙头与典范强化我国精密型领域法学的研究。反思美国“领域法”现象产生的机理及其经验教训,很重要的一条就是:如果在法学研究与法律实践之中忽视了对领域一般规律的总结,忽视了对领域法的治理逻辑的提炼与发掘,则忽视了法学的“源头活水”。尽管还有诸如在前述两阶段区分模式下探索领域法学研究范式与传统部门法研究范式的配合关系、如何选取恰当时点开启领域法学研究的作业等需要进一步完善的命题,不可否认的是,领域法学研究范式的提出,不仅是中国学者立足中国法律发展的实际,为构建具有“中国特色、中国风格、中国气派”的现代法学研究体系做出的不懈努力,更是其对世界法律文明作出的实质性贡献。

注释:

① 而在展开对美国法律体系之中“领域法”阐释之前,需对于美国法律实践与法学研究之中的“领域”作说明与厘定:其一,对于具体领域判断与筛选标准,不停留在简单的“问题”层面,而是需要出现了大量相关著作、论文或者其他研究成果的才算做一个“领域法”现象;其二,对于领域研究的判定,不仅仅停留在对特定某部法律的研究上,传统上一部法律出台,其后必然会伴随着各种理论模型与框架下的对该部法律的阐释。这种法律解释意义上的研究,不属于本文所论“领域法”的范围。

② 之所以选择这样的分类方法,考虑的是中美法律尽管在特定领域有趋同或融合趋势,但传统毕竟不同,无法再形式上做到一一对应。

③ 参见[英]杰维斯著:《航空法》,徐立达译,新时代出版社1989年版;[荷]弗斯霍尔著:《航空法简介》,赵维田译,中国对外翻译出版公司1987年版;[英]彼得·马丁等修订:《肖克罗斯和博蒙特航空法(第4版)》,徐克继摘译,法律出版社1987年版。

④ 参见董念清著:《航空法判例与学理研究》,群众出版社2001年版;赵维田著:《国际航空法》,社会科学文献出版社2000年版;刘伟民著:《航空法教程》,中国法制出版社2001年版。

⑤ 参见郭莉著:《民用航空法概论》,航空工业出版社2010年版;邢爱芬著:《民用航空法教程》,中国民航出版社2007年版。

⑥ 试举一例,蜜蜂与法律的研究着重从蜂农的角度,梳理了与蜜蜂养殖相关的所有权问题、蜂场的地役权问题、可能出现的蜜蜂伤人后的侵权法与医疗法律问题以及与蜂蜜酿造技术有关的知识产权法律问题,跨越了多各传统法学学科。这种研究既是对部门法体系划分的突破,也昭示着对于现有法学研究方法的反思,两者“在内容上要素互通、在结构上一体两面、在方法上并行不悖、在效果上相互影响”。

⑦ 就异质性的哲学意涵以及人文社会科学研究中对异质性问题的揭露、探究与反思,可以参见徐长福:“拯救现象与拯救实践——异质性问题与‘苏格拉底—柏拉图哲学’”,载于《求是学刊》2008年第1期;俞吾金:“从思维与存在的同质性到思维与存在的异质性——马克思哲学思想演化中的一个关节点”,载于《哲学研究》2005年第12期;夏莹,崔唯航:“改变世界的哲学现实观”,载于《中国社会科学》2014年第8期。

⑧ 这种二元结构的提出,也说明领域法学研究方法与类型化方法并不是决然对立,而是相互促进、相辅相成的。

[1] 刘剑文,熊伟.二十年来中国税法学研究的回顾与展望[A].刘剑文.财税法论丛(第1卷).[C]. 北京:法律出版社,2002.第2页; 刘剑文.税法学[M].北京:人民出版社,2002. 前言; 刘剑文.税法学[M].北京:人民出版社,2003.前言。

[2] 刘剑文.论领域法学:一种立足新兴交叉领域的法学研究范式[J].政法论丛,2016,5.

[3] 李启家.环境法领域利益冲突的识别与衡平[J].法学评论,2015,6.

[4] 马伟.竞业限制适用的民法学思考——公司法和劳动合同法领域中竞业限制研究[J].科技与法律,2012,2.

[5] 王泽鉴.英美法导论[M].北京:北京大学出版社,2012.

[6] Charles F. Abernathy, Law in the United States[M]. New York: West Academic Publishing, 2016.

[7] Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary (9th Edition) [M]. New York: West Publishing Co.,2009.

[8] Brown University, Legal Career Advising[EB/OL].https://www.brown.edu/academics/college/advising/law-school/fields-law/fields-law, 2016-11-16.

[9] LSAC, Inside Law School[EB/OL]. http://www.lsac.org/jd/thinking-about-law-school/fields-of-law, 2016-11-17.

[10] New York University School of Law, Areas of Study[EB/OL]. http://www.law.nyu.edu/areasofstudy, 2016-11-14.

[11] George W. Lupton, JR., Civil Aviation Law[M]. Chicago: Callaghan and Company,1935.

[12] Samuel M. Davis, Elizabeth S. Scott, Walter Wadlington & Charles H. Whitebread . Children in the Legal System: Case and Materials[M]. New York: Foundation Press, 2004.

[13] Katharine T. Bartlett, Angela P. Harris & Deborath L. Rhode. Gender and Law: Theory, Doctrine, Commentary[M]. New York: Aspen Publishers Inc.,2002.

[14] Donnal L. Ferullo. Managing Copyright in Higher Education: A Guidebook[M].New York: Roman & Littlefield,2014.

[15] Alan S. Goldberger. Sports Officiating: A Legal Guide[M]. London: Leisure Press, 1984.

[16] Patricia L. Bellia, Paul Schiff Berman, David G. Post. Cyber Law: Problems of Policy and Jurisprudence in the Information Age[M]. New York: West Group, 2003.

[17] Erik Luna & Wayne McCormack. Understanding the law of terrorism[M]. New Providence: LexisNexis, 2015.

[18] James A. Kushner. Comparative Urban Planning Law[M]. Durham: Carolina Academic Press, 2003.

[19] Carol Robertson. The Little Book of Coffee Law[M]. New York: ABA Publishing, 2010.

[20] Richard P. Mendelson. Wine in America: Law and Policy[M]. New York: Aspen Publishers, 2011.

[21] Robert C. Lind, Robert M. Jarvis & Marilyn E. Phelan. Art and Museum Law: Case and Materials[M]. Durham: Carolina Academic Press,2002.

[22] Cecil C. Kuhne III. The Little Book of Cowboy Law[M]. New York: ABA Publishing, 2012.

[23] M. D. Hanover. A Practical Treatise on the Law of Horses[M]. Cincinnati: Robert Clarke & Co., 1875.

[24] Murray Loring Dvm. Bees and the Law[M]. Hamilton: Dadant & Sons, 1981.

[25] 杨冠琼,刘雯雯.公共问题与治理体系:国家治理体系与能力现代化的问题基础[J].中国行政管理,2014,2.

[26] [日]佐佐木毅,[韩]金泰昌.公共哲学(第5卷):国家·人·公共性[M]. 刘文柱,译. 北京:人民出版社,2009.

[27] 刘剑文.公共财政与财税法律制度的构建[J].政法论丛,2012,1.

[28] Andrew Beer, Bees and the Law[EB/OL].http://www.beekeeping.org.uk/bee_law.pdf, 2016-11-16.

[29] 杜邈.国外反恐立法的难点、启示与借鉴[J].上海政法学院学报,2008,6.

[30] 高利红.论财政体制与我国环境法的实施责任——以丹江口市为例[J].法学杂志,2016,3.

[31] 李启家.论环境法功能的拓发展——兼议中国第二代环境法的发展前景[N].上海法治报,2009-03-11(B05).

[32] 刘剑文,王桦宇.公共财产权的概念及其法治逻辑[J].中国社会科学,2014,4.

[33] Wendy E. Parmet. Unprepared: Why Health Law Fails to Prepare Us for a Pandemic[J]. 1 Journal of Health & Biomedical Law, 2006,2. pp157-176.; Richard Thompson Ford. Rethinking Rights After the Second Reconstruction[J]. 123 Yale Law Journal,2014,8. pp2942-2959.

[34] Richard P. Mendelson. Wine in America: Law and Policy[M]. New York: Aspen Publishers,2011.

[35] 张保生.法律推理中的法律理由和正当理由[J].法学研究,2006,6.

[36] Craig N. Johnston, Melissa Powers. Principles of Environmental Law[M]. New York: West Academic Publishing, 2016.

[37] Gilbert E. Metcalf. U.S. Energy Tax Policy[M]. New York: Cambridge University Press, 2011.p117.

[38] Joseph Isenbergh. International Taxation[M]. New York: Foundation Press, 2005. p117; Charles I. Kingson, Cynthia A. Blum. International Taxation[M]. New York: Aspen Law & Business,1998. pp178-201.

[39] William Lee Andrews III, Esq. The Taxation of Space Commerce[M]. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2001.

[40] Richard A. Westin. International Taxation of Electronic Commerce[M]. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007.

(责任编辑:孙培福)

On “Field of Law” Research’s Dynamic Evolution and Function Expansion:Lessons from U.S. Law

WuKai

(Law School of Peking University, Beijing 100871)

the “field of law” phenomenon in United States’ legal system such as environmental law, aviation law, entertainment law and wine law to some certain extent, reflects its own endeavor in dealing with emerging social problems. There is a dynamic and interactive relationship between the two types of legal research in the field of "precise" and "emergent". Compared with the lacking of theoretical paradigms in the field of US law, China's field of law research paradigm provides an operational, procedural approach and operational process for the development of the “field of law”, reframing legal practice for domain law research in response to specific social issues with a fast track and action pointer. In the function level, the “field of law” research paradigm is to make up and go beyond the categorization. And it is aiming at providing a way to decentralized, three-dimensional model of legal development. When responding to specific issues, the “field of law” research paradigm provides a comprehensive and efficient solution to specific problems through inter-subjective interaction and multiple co-governance. Although there may be some problems, such as how to deal with the relationship between traditional law research based on sections and subjects with the study of the field of law, it is possible for the Chinese legal scholars to make a substantial contribution to the world legal civilization.

field of law; U.S. law; comparative law; legal methodology; the development of rule of law

1002—6274(2017)01—077—10

吴 凯(1989-),男,湖北武汉人,法学博士,北京大学资源、能源与环境法研究中心副研究员,加州大学伯克利分校法学院访问学者,研究方向为环境法、财税法。

DF04

A