秦岭川金丝猴的凝视行为研究

孟子行, 赵海涛, 李保国

(1.铁一中滨河学校,西安710038; 2. 西部资源生物与现代生物技术教育部重点实验室,西北大学生命科学学院,西安710069; 3. 中国科学院西安分院,西安710043; 4. 陕西省动物研究所,西安710032)

秦岭川金丝猴的凝视行为研究

孟子行1, 赵海涛2, 4*, 李保国2, 3

(1.铁一中滨河学校,西安710038; 2. 西部资源生物与现代生物技术教育部重点实验室,西北大学生命科学学院,西安710069; 3. 中国科学院西安分院,西安710043; 4. 陕西省动物研究所,西安710032)

婴儿出生9个月就开始跟随母亲的视线接触外界社会活动,那么与人亲缘关系较近的灵长类,它们是否也拥有这种能力?凝视行为是否可以作为一种认知发育的行为指标?是否可以被测量并用于诊断?本研究选取秦岭川金丝猴Rhinopithecusroxellanae为观察对象,设置川金丝猴照片引导实验,运用焦点动物取样法对不同年龄组的凝视行为进行观察记录。结果发现秦岭川金丝猴存在凝视现象,不同年龄组的行为发生方式存在差异,表明凝视行为可能是灵长类在早期就出现的一种发育行为。此研究方法可以为不同成长环境儿童的行为测量和诊断提供参考。

川金丝猴;凝视行为;认知发育

婴儿出生2个月后开始出现与眼前母亲的眼睛对视、微笑,在对视与微笑的过程中,婴儿初步了解“你我”的两者关系(齐瓦·孔达,2013)。在动物社会中,黑猩猩Pantroglodytes幼崽出生2个月后也与母亲发展了两者关系,同样会与母亲对视、微笑,与母亲建立最初的社会关系。鉴于人类和黑猩猩都是在2个月大时首次出现微笑,表明婴儿首次分清“你我”关系具有同步性,即在社会认知行为的发育中,人类和黑猩猩具有相同的第一阶段(张鹏,2012)。

无论是人类还是大多数灵长类,刚出生的婴儿一般都由母亲抱着移动。随着运动能力逐渐增强,婴儿会在母亲身边移动,开始尝试探索外面的世界,而母亲是婴儿的安全港湾。但是长到一定程度后,婴儿不再满足仅仅与母亲交往,对外面的世界充满渴望,此时,婴儿如何能不离开母亲的保护,又能探索外面的世界呢?人类社会中的凝视行为成为最佳解决办法(齐瓦·孔达,2013)。在人类社会中,当婴儿长到9个月大后,和母亲一起加入接触外界社会的活动。在这个过程中,最关键的是婴儿会注意母亲的视线方向,母亲看什么方向,婴儿会顺着母亲的视线方向看,母亲甚至会利用视线变化引导婴儿活动(Zuberbuhler,2008)。在母亲视线的引导下,母子同时关注同一物体的行为称为凝视行为,即婴儿与母亲间实现凝视行为过程中,出现了“婴儿自身、妈妈和关注对象”的三者关系,这三者关系成为凝视行为的主体(张鹏,2012)。人类正是在这充满三者关系的社会中,逐渐学会了语言,形成理解其他个体的能力。因此,凝视行为是人类认知能力的重要实现方式,有利于个体迅速捕捉有价值的社会信息,增强对社会环境的认知与适应,成为人类社会认知的第二阶段(邵志芳,高旭辰,2009)。

凝视行为是人类社会认知发育过程中至关重要的第二阶段,那么与人类具有近亲关系的灵长类动物,其凝视行为的发育情况如何?早期观察自然状态下的黑猩猩,发现婴儿1岁左右开始追踪饲养人员手指方向或视线方向,但是无法用这种方式进行交流,停滞在简单的追踪视线阶段,而且黑猩猩母子也没有表现出凝视行为,社会关系局限在“你我”关系,没有出现三者关系,但经过实验室的训练,黑猩猩可以出现三者关系,因此动物学家认为黑猩猩存在三者关系的潜能,但是需要一定的社会环境进行激发(Bräueretal.,2005;Hauseretal.,2007)。对实验动物个体凝视行为的观察,学者们也尝试过多种研究方法,其中最常用的是通过实验人员视线的引导,观察目标动物的目光是否会跟随,是否在实验人员与动物个体间会出现三者关系;随后,利用同种个体的照片代替实验人员重复上述实验,观察是否在同种个体照片与目标动物间建立三者关系。通过以上实验,研究人员证实了在类人猿等高等灵长类物种中,存在凝视行为(Scerifetal.,2004;Horton & Caldwell,2006)。由于缺少其他灵长类物种的佐证,动物学家传统认为,凝视行为是高等类人猿(黑猩猩)的专属行为,低等灵长类(猕猴属Macaca、仰鼻猴属Rhinopithecus)不存在凝视行为。

不同的社会体系模式是灵长类物种间相互区别的重要属性之一。社会体系的不同,直接体现了灵长类物种适应生活环境机制的不同,进而决定了灵长类个体行为发育的不同。秦岭山脉的川金丝猴Rhinopithecusroxellanae隶属于叶猴科Cercopithecidae仰鼻猴属,是我国特有的珍稀濒危物种。川金丝猴对秦岭山脉环境的适应,经历了漫长的过程,最终形成了与其他灵长类不同的、并且最为复杂的重层社会体系模式。那么对于川金丝猴个体的社会认知行为而言,凝视行为是否存在于这一物种中?如果存在,那么这种行为有何特点?如何测量?鉴于此,在川金丝猴中进行凝视行为的研究,不仅能够弥补灵长类社会认知行为研究的不足,更可以对动物行为(包括人类行为)测量方法提供参考。

1 材料和方法

1.1 研究地点和对象

研究地点位于秦岭南麓陕西省佛坪县境内的观音山自然保护区大坪峪颜家沟内(107°89′~107°98′E,33°66′~33°71′N),海拔1 150~2 574 m。受地形和海拔的影响,低温多雨,属于亚热带气候。最低气温-3 ℃,最高气温21.9 ℃,年平均气温11.5 ℃,年平均降水量924 mm。植被组成为针叶林(2 300 m 以上)、针阔混交林(1 500~2 300 m)、落叶阔叶林(1 500 m以下)(赵海涛等,2015)。该区域生活有秦岭川金丝猴2群,其中1群为半野生人工投食群,共74只,由6只成年雄性、22只成年雌性及46只未成年猴组成。研究期间,每天07∶00工作人员将猴群引至位于靠近山间小溪面积为20 m×30 m的固定开放投食场,然后按时(08∶00、11∶00、14∶00和17∶00)投食,共投喂苹果30 kg和玉米15 kg,基本能满足其个体的自身需求。猴群在投食区可自由取食、饮水和活动休息,尽可能降低食物和水源等因素对本次实验的影响。另外,实验控制在没有游人时开展,避免人类活动干扰。

1.2 实验设计

在投食场猴群经常活动的区域牵拉一张隐蔽网,人躲藏在隐蔽网背后,两手分别拿一根顶端订有川金丝猴照片的细杆,照片大小为20 cm×20 cm。实验人员可以通过网上的空洞观察猴的活动情况,并能根据情况随时举起、放下照片,或自由转动照片朝向。正式实验前,需对该猴群进行简单的预实验,以消除个体对陌生物体的最初警惕性。

1.3 数据收集与分析

2015年3月—2016年2月,采用焦点动物取样法对目标个体进行行为取样,野外有效观察天数共60 d,确保每月至少5 d。结合形体大小、毛发颜色及长短等特征,将个体分为3个年龄段:成年、青少年和幼年。实验开始时,同等频次选取各年龄段个体作为观察对象,每个实验周期设置10次实验,每天对同一年龄组的目标个体收集2个周期的实验数据,配合使用摄像机进行全程录制。因不同个体配合实验的程度不同,导致不同个体的实验次数略有不同。

记录实验对象的视线方向(与照片个体视线相同或相反)和视线持续时间。利用零假设检验个体能否追随照片个体的视线,从而判定秦岭川金丝猴的凝视行为是否存在;若存在,利用Spearman等级相关非参数检验验证年龄与凝视行为发生频次的相关性,并结合Friedman非参数检验验证不同年龄段个体的凝视行为持续时间是否存在差异。采用Origin pro 8.5.1制图,所有数据收集及处理均借助 Excel 2000及SPSS 11.5进行,相关检验的显著性水平设为0.01。

2 结果

2.1 证实秦岭川金丝猴存在凝视行为

结合视频录像,确定实验开始时目标个体的视线方向。若个体能识辩跟随模型中照片个体的视线方向,则说明该物种存在凝视行为。开展74个周期共740次实验,统计分析发现秦岭川金丝猴个体倾向于注视照片中个体的视线关注方向(平均频率为62.52%,P<0.01)(表1),意味着秦岭川金丝猴能够识别并跟随同种个体的视线,表明该物种存在凝视行为。

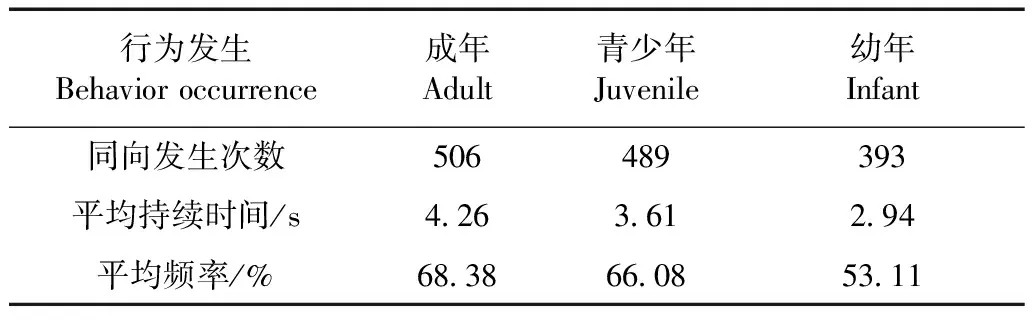

表1 秦岭川金丝猴不同年龄组个体凝视行为的发生情况

2.2 初步证实凝视行为的发生方式与年龄存在相关性

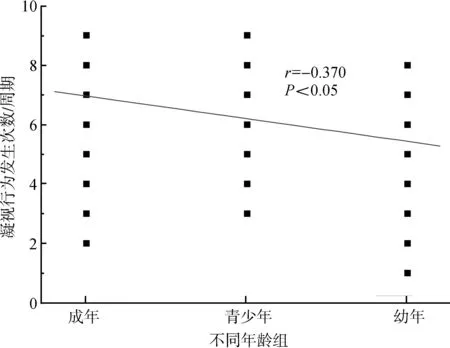

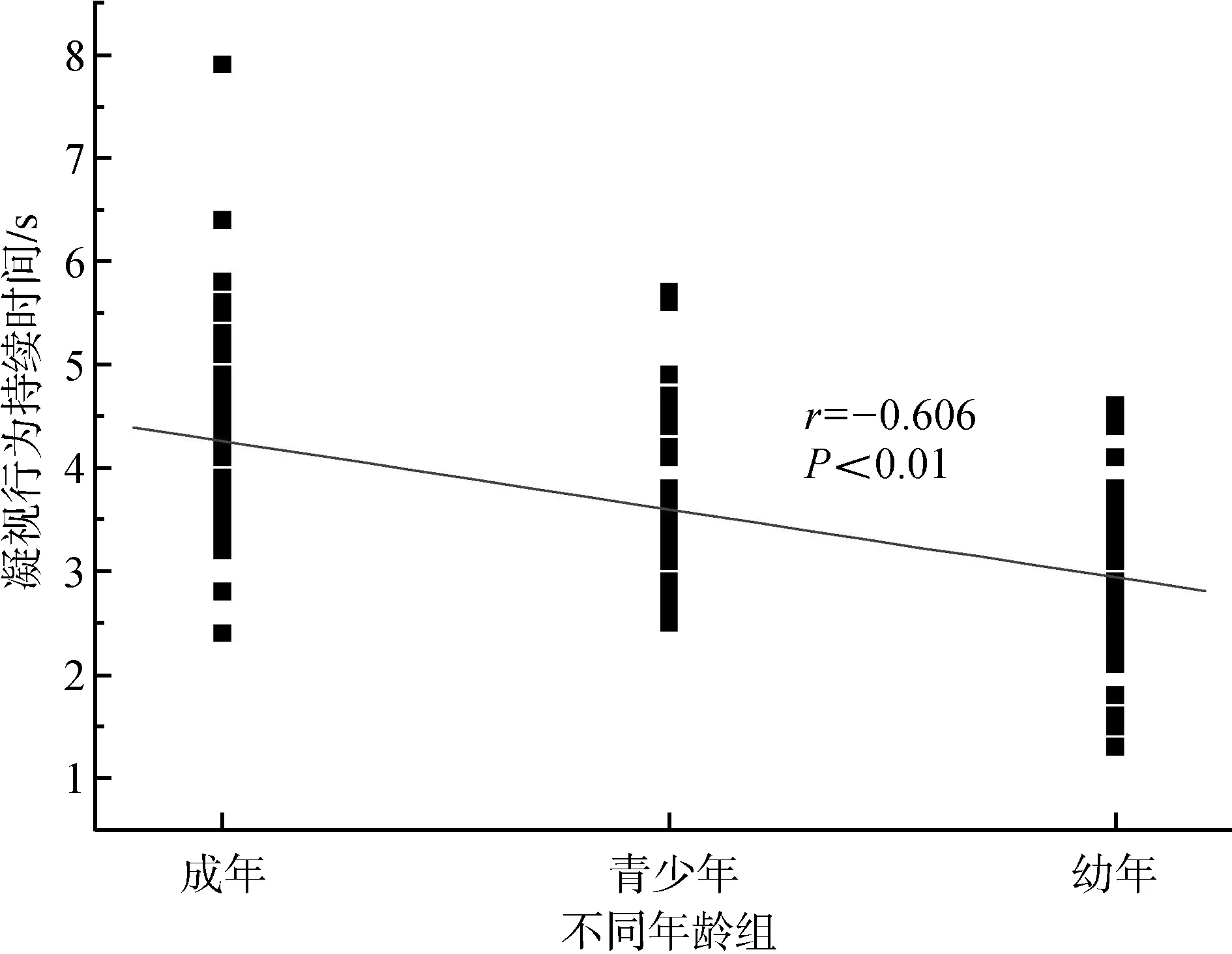

差异性分析发现成年组凝视行为发生的频次与幼年组间的差异有统计学意义(P<0.01),而与青少年组差异无统计学意义(P=0.015)(表1)。通过相关性非参数检验证实凝视行为的发生频率与个体年龄呈相关性,即随年龄增长,凝视行为发生次数增加(r=-0.370,P<0.05)(图1),且持续时间也呈逐渐增长趋势(r=-0.606,P<0.01)(图2)。

3 讨论

前期野外观察发现,秦岭川金丝猴不同年龄段个体的凝视行为并不总是发生,且该行为的发生似乎有很强的随机性,但本研究首次发现川金丝猴存在凝视行为,并且该行为的发生频率与持续时间在不同年龄段个体间有一定的梯度差异。表现为幼年组与成年组的差异有统计学意义;青少年组与成年组的差异无统计学意义。由此推断,川金丝猴的凝视行为自青少年阶段开始出现,并随年龄的增长,表现出逐渐成熟的发展趋势,这些特征与猕猴属物种的行为发生结果类似(张东君,唐唐,2014)。猕猴个体也被观察到存在凝视行为现象,但无法利用这种方式交流选取自身所关注的优势资源,停滞在简单追踪其他个体的视线阶段,即便是在人为加强训练的情况下,其个体依然不能表现出很强的资源选择性。在人类社会中,凝视行为作为社会认知的第二阶段,发挥至关重要的作用。在凝视行为的基础上,人类社会才得以建立并取得巨大成功(Ittyerah & Gaunet,2009)。而在灵长类动物中,早期学者认为凝视行为只存在于类人猿等高等级的灵长类中(Itakura,1996;Bräueretal.,2005)。本研究成果为重新认识动物社会认知的发生、发育,以及追溯人类社会认知的起源提供了有力的证据。

凝视行为不仅在灵长类个体发育的早期就已经表现出来,而且还呈现出一定的发育特征(Ittyerah & Gaunet,2009)。如大猩猩的幼体在出生后便会追踪饲养人员手指方向或视线方向,在人为训练的情况下,个体的凝视行为发生率逐渐增高,表现出很强的资源选择性(Bräueretal.,2005;Hauseretal,2007)。与黑猩猩凝视行为的发育过程类似,川金丝猴幼体仅能表现出模仿学习成体的行为发生,缺少行为发生的规律性,青少年阶段个体学习的行为模式逐渐形成,凝视行为现象开始发生,并逐渐成熟,这或许正是青少年阶段和成年阶段的个体凝视行为发生不存在差异性的原因。虽然发现该物种能跟随人类和同种个体的视线,但因实验设置的条件有限,还不能对个体认知能力的高低进行量化。此外,野外观察时还发现周围环境变化也能引起个体发生凝视行为,但其发生机制及限制因素还有待深入研究。考虑到凝视行为在人类儿童认知发育中起到的重要作用也与年龄和发育水平有密切关联,因此推测川金丝猴的凝视行为与在人类中一样亦可以作为个体发育水平的一种测量和诊断指标。联想人类婴儿2个月到9个月生长过程中凝视行为的变化,亦能很容易得出年龄相差越大的个体凝视行为差异会越明显,此类差异还可能存在于同年龄但不同生活环境的人类个体间(石甲武,2013)。对于人类社会而言,不同的成长环境,如父母陪伴的多少、家庭的经济文化水平等,均有可能导致婴幼儿凝视行为发育水平的差异,长期生活在不利环境中有可能导致儿童认知发育受阻,因此,建议给予留守儿童、福利院以及特殊学校的小朋友特殊关爱,引导他们的认知行为发展。由于凝视行为是灵长类和人类所共有,因此川金丝猴凝视行为的此种观察方法,可为婴幼儿相应行为观察提供借鉴。通过大量的行为记录,计算不同环境下凝视行为发生方式的平均值,可以作为判断婴幼儿行为发育水平的标准,为儿童行为发育水平进行快速的评估,便于制定因人而异的恢复与干预措施。

图1 秦岭川金丝猴凝视行为发生次数与年龄的相关性

图2 秦岭川金丝猴凝视行为持续时间与年龄的相关性

迄今为止,令人感到困惑的是大部分灵长类有凝视行为,但却发现很少有物种能利用该行为获取潜在资源,而秦岭川金丝猴拥有较其他灵长类更为复杂的社会结构,其凝视行为发生的作用是否表现得更为优越,发生意义究竟如何?这些都有待进一步研究。

致谢:野外研究和论文修改得到了秦岭川金丝猴研究团队王晓卫、齐晓光、何刚、王程亮等老师的支持与帮助,在此表示衷心的感谢。另外,感谢佛坪县旅游局和熊猫谷景区全体工作人员的全力配合及各位向导给予的大力支持与帮助。

齐瓦·孔达著, 周治金, 朱新秤, 等译. 2013. 社会认知[M]. 北京: 人民邮电出版社.

邵志芳, 高旭辰. 2009. 社会认知[M]. 上海: 上海人民出版社.

石甲武. 2013. 别说你懂小孩子——我们该怎样陪着孩子一起成长[M]. 北京: 人民邮电出版社.

张东君, 唐唐. 2014. 动物行为学的另类观察[M]. 北京: 中信出版社.

张鹏. 2012. 猴、猿、人: 思考人性的起源[M]. 广州: 中山大学出版社.

赵海涛, 王晓卫, 李保国, 等. 2015. 秦岭南坡川金丝猴的食物组成及季节性变化[J]. 兽类学报, 35(2): 130-137.

Bräuer J, Call J, Tomasello M. 2005. All great ape species follow gaze to distant locations and around barriers[J]. Journal of Comparative Psychology, 119(2): 145-154.

Hauser MD, Glynn D, Wood J. 2007. Rhesus monkeys correctly read the goal-relevant gestures of a human agent[J].Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, 274(1620): 1913-1918.

Horton KE, Caldwell CA. 2006. Visual co-orientation and expectations about attentional orientation in pileated gibbons (Hylobatespileatus)[J]. Behavioural Processes, 72(1): 65-73.

Ittyerah M, Gaunet F. 2009. The response of guide dogs and pet dogs (Canisfamiliaris) to cues of human referential communication (pointing and gaze)[J]. Animal Cognition, 12(2): 257-265.

Itakura S. 1996. An exploratory study of gaze-monitoring in nonhuman primates[J]. Japanese Psychological Research, 38(3): 174-180.

Scerif G, Gomez JC, Byrne RW. 2004. What do Diana monkeys know about the focus of attention of a conspecific?[J]. Animal Behaviour, 68(2): 1239-1247.

Zuberbuhler K. 2008. Gaze following[J]. Current Biology, 18: 453-455.

Gazing Behavior ofRhinopithecusroxellanaein Qinling Mountains, China

MENG Zihang1, ZHAO Haitao2, 4*, LI Baoguo2, 3

(1. Tieyi Binhe School, Xi’an 710038, China; 2. Key Laboratory of Resource Biology and Biotechnology in Western China (Northwest University), Ministry of Education, School of Life Sciences, Northwest University, Xi’an 710069, China; 3. Xi’an Branch of the Chinese Academy of Science, Xi’an 710043, China; 4. Shaanxi Institute of Zoology, Xi’an 710032, China)

Human babies are able to follow their mother’s line of sight at nine months of age. However, whether and when closely-related non-human primates exhibit this ability remains unclear. In addition, whether gazing behavior can be used as an indicator of cognitive development or measured and used for diagnosis are also important, but as yet unanswered questions. We studied a group ofRhinopithecusroxellanaein the Guanyinshan Nature Reserve in the southern Qinling Mountains of Foping county in China from March 2015 to February 2016. Using a photo guide experiment, we observed and recorded the behavior of different age groups. Results showed that gazing behavior inR.roxellanaeexisted, and the patterns of this behavior differed in different age groups, suggesting that gazing might be a developmental behavior in early stage. This research could provide a reference for the behavioral measurement and diagnosis of children under different growth environments.

Rhinopithecusroxellanae; gazing behavior; cognitive development

2016-08-19 接受日期:2016-11-16

陕西省科学院基金项目(2016K-20); 国家重点自然科学基金项目(31130061); 国家自然科学基金项目(31572278; 31470214); 陕西省自然科学基金项目(2016JM3016); 西部资源生物与现代生物技术教育部重点实验室开放基金项目(ZS14002); 日本Cosmo石油环保卡基金项目(2005-2016)

孟子行, 男, 高三, E-mail:314439821@qq.com

*通信作者Corresponding author, E-mail:1986zhaohaitao@163.com

10.11984/j.issn.1000-7083.201600224

Q959.8

A

1000-7083(2017)01-0030-04