农民创业要素集聚机制及区位路径选择

李朝晖,韩姝冰

(湖南农业大学经济学院,湖南 长沙 410128)

农民创业要素集聚机制及区位路径选择

李朝晖,韩姝冰

(湖南农业大学经济学院,湖南 长沙 410128)

中国农民创业集聚并非具有持续竞争力的产业集聚,而是人口、资本等生产要素的地理性集中。“成本-效率”目标、技术外部性以及谋求创新的商业价值是农民创业要素集聚的核心动力,与此相应的本地市场效应对创业模式影响深刻。考虑到要素集聚的空间差异,城郊区位宜发展资本农业型庄园经济创业,并接受城市辐射形成“衍生型”内生集聚经济;小城镇区位适于大力发展非农产业创业,充分利用返乡农民工的要素导入构建“嵌入型”外生集聚经济;而农村腹地则可尝试家庭农场创业,推动“原发型”内生集聚经济形成。此外,基于路径依赖的存在,农民创业应重点关注初始路径选择,避免创业最终“锁定”于某种消极性路径。

农民创业;要素聚集;空间区位;路径选择

一、问题的提出

集聚是具有经济关联的一类企业在地理上集中的现象,也是生产要素在空间范围内不断汇聚的过程[1]。《简明牛津地理学辞典》将其解释为“产业、资本、人口的空间集中”。农民创业是一种利用现有资源、资金与知识技能,以新形式、新方法、新组织从事的商业经营与生产活动。这种创业一般表现为两种形式:一是农民仍以土地为主要生产资料从事农业生产,在规模或生产联合模式上与传统农业有所区别;二是脱离土地进行非农产业经营[2]。从创业过程看,农民创业与其他主体创业并没有很大区别。但作为一个特殊创业群体——农民创业者在发现机会、驾驭环境以及整合资源方面均处于弱势。农民创业多属于生存型创业,在未来较长时期内难以形成上下游企业、产品制造商联结式的产业集群,更多地表现为创业要素在某特定地理空间内的汇集,包括资产、设备物质要素的集中,也包括企业家素质、创新技能以及技术管理经验等高层次知识要素的整合。因此,农民创业集聚并非通常意义上的“具持续竞争力的产业集聚”,将其理解为“农民小微企业创办过程中的要素空间汇聚”应当更准确,也更符合客观实际。

学界对农民创业的研究有两个不同的视角:农民创业和农村创业。“农民创业”强调的是创业活动中个体的身份属性;而“农村创业”强调的则是创业活动开展的地域范畴。客观上看来,由于区位经济发展水平差异,交易效率与运输成本、产业与市场特征以及创新创造都在不同程度上影响要素流动,要素集聚因此表现出非对称、非均衡特征。以农民身份进行的商业经济活动必须与特定地理环境有机结合,这是市场交易中实现要素流动及优化配置的前提,也是农民创业者个体与空间区位协同的基础。例如,城市郊区可共享部分城市要素资源,而距离较远的农村腹地则很少获得城市要素的流入,这种本地市场效应(Home Market Effect)对农民创业路径的选择会产生深刻影响。

根据新经济地理学原理,资本外部性的相对规模、劳动力可流动性以及运输成本在很大程度上决定经济活动与财富的空间配置,而集聚与专业化甚至比竞争与报酬稳定更为重要[3]。目前,中国正在步入农民创业集聚与地方经济发展密切相关阶段,且这种关联随时间的推移呈逐步加强的趋势。这促使我们去思考几个问题:农民创业要素集聚内在动因是什么?城市边缘区位资本、技术及人才等要素集聚极大地受益于城市能量辐射,而欠发达的农村腹地的区位要素集聚则多与地方产业条件及工商传统密切相关,那么,农民创业要素在空间上的汇聚是否同样服从新经济地理学一般规律?怎样根据要素集聚最优原则选择创业路径?此外,基于制度变迁的路径依赖,农民创业要素集聚可能推动企业衍生而促进财富增长,但也可能因惯性而锁定于某一消极发展路径,那么,应当怎样避免基于自强化路径依赖可能导致的无效率状态锁定呢?笔者拟对这些问题进行探讨。

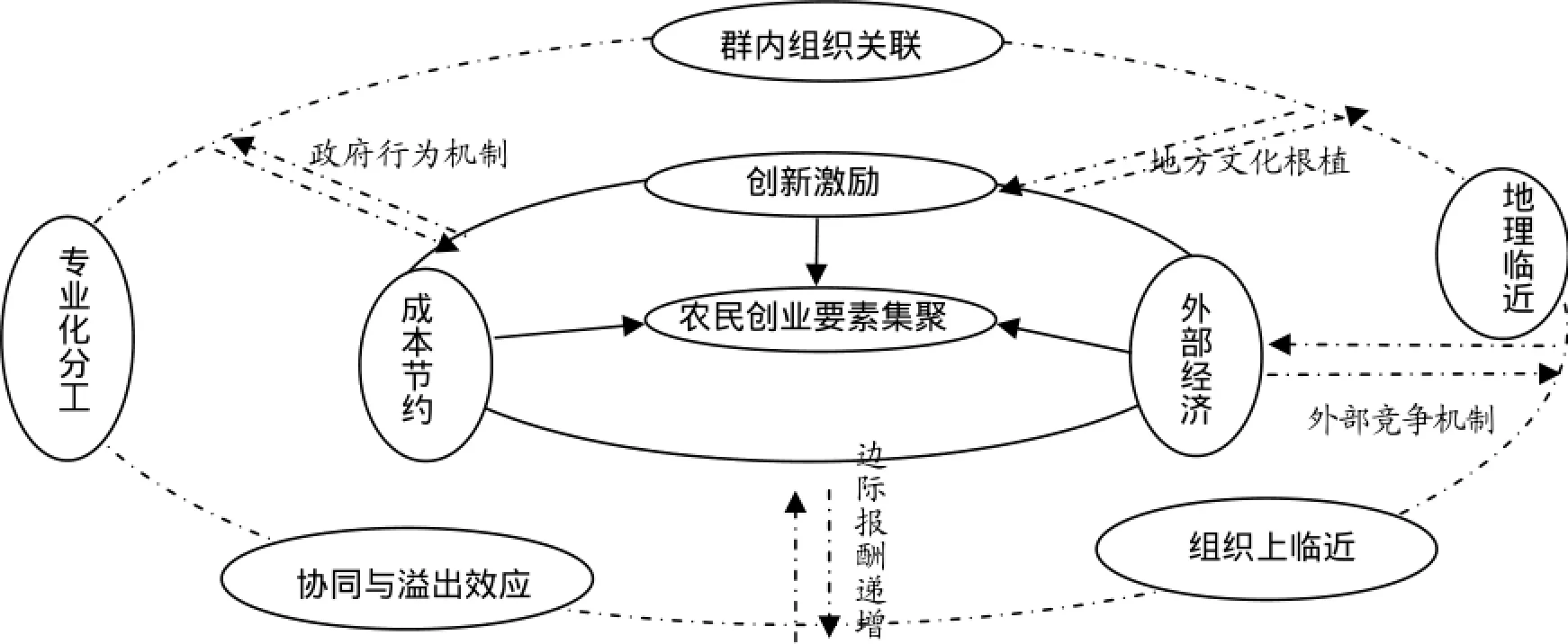

二、农民创业要素集聚机制

在国外早期研究中,马歇尔的外部经济理论、韦伯的工业区位论、克鲁格曼的边际报酬递增理论对经济集聚生成动力进行了深入探讨。近年的研究中,Stamer和Brenner分别从微观、中观、宏观视角和内生与外生角度对素集聚作出新的解释,认为人力资本、物质资本集聚很大程度上源于地域分工、知识共享、创新、协同机制、政府行为以及外部竞争机制的共同作用[4]。国内研究则倾向于将专业分工、外部经济与地方根植性文化视为要素集聚的核心推动力[5-10]。农民创业是劳动力、资本、自然资源与技术要素在地理空间上的汇集,当这种聚集发展到一定程度时,将带来相同产业或互补产业在某一特定空间的集中,最终可能形成产业集聚。很显然,这种集中并非简单无序,很大程度上源于成本节约与交易效率改善的理性,源于技术外部性的吸引与商业价值创新目标的驱使。事实上,无论置于何种区位的农民创业,都可以被视为“原发型”内生要素集中与“嵌入型”外生要素导入的裂变式创业,都可在一定程度上归结于产业链价值共享与知识扩散溢出。就此意义而言,专业化分工、组织性临近、根植性文化、群内组织关联以及协同溢出都是影响农民创业要素集聚的重要因素[11],其作用机制如图1所示。

1.“成本-效率”目标的推动

随着新经济地理学的发展,学界对要素集聚动因进行了卓有成效的研究,从早期的杜能到后来的韦伯、克里斯塔勒等人,都将成本尤其是运输成本费用作为要素集聚的重要动力源。如杜能的“单一距离决定运输成本”,克里斯塔勒的“价格杠杆影响空间布局”等相关研究。事实表明,无论对要素集聚动因做出何种解释,“运输成本节约目标将推动要素向某特定区域集中”这一观点已基本成为共识。农民创业是一种以利润最大化为目标的商业经济活动,尽管目前劳动要素自由流动使工资成本趋于平均,运输条件改善也在不同程度上降低了创业的资源依赖,但产品购销周期长、投资附加成本高及基础设施建设严重不足仍制约着创业活动,缩短流通时间、拉近产销空间距离始终是农民创业选址的重要原则,也是农民创业要素地理集聚的初始动因。根据韦伯的工业区位最小成本原理,企业选址很大程度上取决于“运输成本”与“集聚经济”等区位因子,成本最小化是地理集聚产生的最根本原因[12]。事实表明,为获得互补性资产与产业链合作,农民创业者大多理性选择原料产地或关联产业临近地创业。一个典型现象就是造纸、煤矿或特色农产品加工型创业多发生在资源丰富区域,而产业承接型创业则选址于关联或合作企业周边。这些区位的区域就业率、劳动生产率、全要素生产率以及工资收入明显提升[13],区位资本、劳动力以及技术人才等要素流动进入良性循环。此外,除运输成本节约之外,交易效率的改善也是创业要素空间集聚的追求目标。目前农民创业尚停留于经济利益自发谋求阶段,创业者多以个人身份进行供应商搜寻、契约签订以及产品贸易,交易成本居高且处于议价劣势,很显然,农民创业者地理上接近可带来创业关联产业集中,可促进群内组织的相互依存,合约谈判及执行成本趋于下降,正是这种交易效率正反馈机制将吸引更多要素向同一区位集中。

图1 农民创业要素空间集聚动力机制架构示意

2.技术外部性的吸引

在外部经济理论中,集聚被视为外部经济在空间上的反映,是资金外部性与技术外部性的区位效应体现,可以带来单个企业无法具备的资源整合优势。资金外部性多源于本地市场规模,通常表现为运输成本节约与交易效率改善;而技术外部性则更多地体现为技术溢出效应所带来的内生性报酬递增,其中,专业化分工与知识溢出是最为常见的两种形式[14]。农民创业是开拓市场空间,重组现有生产要素以及创新经营方式的过程,其创业产出并非一种个体单独行动,而是建立在多企业联结上的分工协作。当农民创业个体专注于某一特定领域时,差异性产品链将打破纵向经营结构,在群体竞争合作中共享技术外部性利益,这种专业化分工强化经济主体之间贸易性与非贸易性相互依存,成为吸引创业要素地理集中的重要动力之源。要素聚集通常与学习诉求高度相关,学习曲线的存在被认为是经济集聚形成的根源之一,尤其以“干中学”贡献最为显著。较之普通农民,创业者人力资本相对较强,但机会辨别与调控管理能力明显不足,至少在初级阶段难以依据其现有知识集合开发市场,也无法以集聚经济效率实现创业报酬递增。为获取多元化知识与争取人力资本优势互补,农民创业者会理性地向某一特定区域集结,这在一定程度上可归结于技术外部性的吸引。

3.谋求创新的商业价值

创业是新流程、新市场、新组织形式的实现,也是新产品及新服务价值的创造。Lundvall、Johnson和Lorenz将创新归纳为“基于经验的创新模式”与“基于科学知识的创新模式”两大类别[15]。前者通过“干中学”、“用中学”等不断解决问题取得创新,而后者则通过研发、试制与生产制造取得创新。事实表明,无论何种方式,创新本质上就是异质性知识累积的聚变过程,而信息不完全与隐性知识特征决定了创新产生到扩散需要较为成熟的条件,这意味着创新的商业价值实现需要有效途径。农民创业通过创建新组织与寻求新机遇谋求财富增加,经营方式、生产要素重组方面都包含较强的“新生产函数”理念,新生产领域开辟与结构调整也不同程度地体现了“社会创新”内涵。但是,这种分散型小规模经营的创新风险明显超出一般意义上农业生产,且创新的知识多样化与地区分布不均衡也使其商业价值转换及溢出存在较大障碍。如果农民创业者相互接近、并以某区位极点形成要素集聚,新情境认知、新思想传播则较易在区域范围内扩散,创业关联企业及群内组织也更易实现新技术与新工艺的商业价值转换。就此意义而言,农民创业集聚实质上就是一个近距离创新网络,基于地理区位的文化根植性,相同的竞争合作背景、交易规则或价值观会加速商业价值的实现。从发展的眼光来看,当创新成为一种集体行动时,农民创业要素集聚效应将被进一步强化。

三、要素集聚视角下三类空间区位的农民创业优势路径

经济学家马歇尔在《经济学原理》一书中强调集聚经济对企业经营的重要性,指出经济活动区位选择通常以成本节约与效率提高为原则。拥有可观经济利益的区位可能成为人口集中地,而前景预期良好的区位则可能发展成为地方产业集聚中心。农民创业实质上就是土地、自然资源、劳动力及资本的空间集中过程,要素区位效率很大程度上决定创业的成与败。Martin和Ottaviano的理论模型曾指出,要素空间集聚与经济增长之间存在较为显著的自我强化关系[16];Baldwin 和 Forslid的研究也证明,地理区位对经济内生增长具有深刻的影响[17]。这些都为农民创业路径的决定与区位选择存在必然关联提供了佐证。农民创业在一定程度上受到地方资源、文化传统及历史积淀的影响,农民创业在某种意义上可以被视为创业要素的地方根植产物。

1.城郊区位:参与资本农业型庄园经济经营

根据集聚经济的一般规律,不同经济活动在一定空间集中很可能形成城市化经济,共享基础设施、接近产品与劳动力市场、获得产业间知识溢出。城郊是城市与乡村地区的过渡地带,包括城市近郊范围内、城市建成区以外等受城市物质与非物质要素影响的区域,尽管自然、经济、社会等要素集聚度无法与城市中心地相提并论,但城乡要素渗透,商业经济活动的空间优势显著,适于发展资本农业型庄园经济及其衍生领域的农民创业。考虑到能量辐射距离局限,距城市中心30~50千米的地方要素相对集中,基础设施较完善、交易效率高且与城郊产业联系密切[18],可作为农民创业区位首选。这里所谓“资本农业型庄园”,即建立在资产股份化与融资市场化基础上,以资本为纽带的标准化合约农业生产单位,是一种从土地、劳动力、农业机械以及人力资本等要素集聚中获取经济利益的农业微观组织,资本农业特征明显。庄园经济作为一种以大中型企业为经营主体、市民为投资者的资本型农业经济,集约化、商品化的生产效率显著超出分散种养。在创业资金普遍匮乏的现阶段,这种“企业-市民-农民创业者”有机联接的经济组织能较大程度地优化要素配置,为农民创业规模扩张提供基本物质要素。此外,庄园经济还能聚集大量资本,为农民创业的附加值提升提供雄厚资金支持。客观事实表明,无论是为市民提供新鲜蔬菜、水果、禽蛋的都市农业型创业,或是利用乡村景观资源发展生态旅游、休闲度假及特色农业的服务型创业,都可因其要素集聚而产生丰厚利润,带来报酬递增。

2.小城镇区位:经营非农产业

现阶段的农民创业多涉足农产品加工、建筑建材、服装加工、房地产开发等非农领域,较之传统的农业创业表现出多节点、多链条的产业特征,更需要基础设施与社会服务体系支持。小城镇地处农村与城市纽带区域,较高的要素集聚效率使之通常具备良好的创新创业条件。首先,小城镇作为乡村的政治与经济中心,兼具城乡要素资源获取的多重优势:既可以获得资金援助及多种服务,又拥有种类齐全的通讯设施、供电供水、交通等基础设施支持。作为行政管理体系中的基层组织,甚至可能划出相对集中、可连片规模发展的土地建设农民创业园[19]。就此意义而言,小城镇区位经济发展水平与农民创业能力基本匹配,城市辐射所产生的空间外部经济显著,要素集聚特征适合农民创业发展,尤其适于以返乡农民工为主体的非农产业创业。农民工返乡创业可导入大量资金、技术及人才要素,这使得小城镇的区位要素优势进一步彰显。农民工初始创业多涉足劳动密集型产业,需要租赁土地、兴建厂房及购买机器设备,需要大量工人。小城镇作为城乡联结纽带,可以源源不断地从农村腹地获取低成本劳动要素,同时也可以从毗邻城市获得充足的物质资本支持。事实表明,农民工创业在行业选择、技术工艺方面携带有较明显的原企业“基因”,或是复制生产同类产品,或为原企业生产配套产品。这种利用原企业管理、技术知识及市场信息的创业实质上就是一种外来企业能力、知识及日常惯例的区位转移,在企业衍生过程中可促进小城镇人力资本整体提升,实现区位知识累积、扩散、共享共赢。

3.农村腹地区位:经营家庭农场

农村腹地是中国“县城镇-中心镇-集镇-乡村”建制分布中的最低层级,也是距城市最远的区域,较少受益于城市能量辐射,产业结构单一,经济发展滞后。基于区位地理环境、经济发展水平及农民创业能力局限,农村腹地的农民创业多发生在传统农业领域,以改善生活条件与生活环境为目标,表现出较强的生存型创业特征。目前较为常见的农业微观经济组织有普通农户、农业企业与家庭农场等,其中,家庭农场是一种以家庭成员为劳动要素供给,以农业收入为主要利润及资本来源,通过生产要素优化组合提高土地利用率、劳动生产率和资本回报率的农业生产单位[20],在要素组合、收入来源及决策方式上介于普通农户与农业企业之间,“原生性”要素集聚特征明显,适于作为腹地区位农民创业模式的重要选择。其一,家庭农场产业链在生产全过程中以家庭成员经营为主,只是在某特定环节才雇佣外来劳动力。而目前农民创业多为自我雇佣型创业,且以夫妻二人共同创业为最常见模式[21],选择以所有者、劳动者与经营者三者统一的家庭农场进行创业经营,既能有效吸纳集约化、规模化生产的现代农业要素,同时又能保留农户家庭经济特征,劳动要素集聚效率较高。其二,资金不足与融资渠道不畅是现阶段农民创业的重要障碍,在开拓市场空间、创新经营方式及开辟新生产领域过程中,农民创业者都必须首先解决资金来源问题。根据家庭农场的定义,家庭农场是明确认定标准、登记办法的注册法人单位,除能得到政府、支农专项资金援助之外,其法人身份较之普通农户经济型创业更容易通过农村信用合作社、农业发展银行等金融机构的贷款审核,资金融通能力大幅提升。此外,2016年10月30日中共中央办公厅、国务院办公厅下发了《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,家庭农场可以合法地将土地承包经营权作为资产抵押进行创业融资,资本要素集聚利益被进一步强化。其三,腹地区位农民创业多涉及农业及其相关领域,很显然,在规模种养及农产品加工生产中,不但需要良好的农林、畜牧或水产物质要素,技术进步、人力资源同样也是必不可少的知识要素。家庭农场作为一种具有产业化特征的农业微观经济组织,集约化、专业化的现代生产方式促使劳动力、资本、技术要素资源集中,更重要的是,土地所有权、承包权与经营权三权分置使得家庭农场能通过承包、租赁、转让等合法方式加速土地集中,走规模化发展道路。可见,不管是基于劳动生产率、土地产出率考虑,还是从技术进步效益出发,家庭农场创业在生产力与生产关系方面都表现出较为显著的要素集聚优势,是一种适于作为农业领域农民创业的增长路径选择,尤其适于特色农业创业。

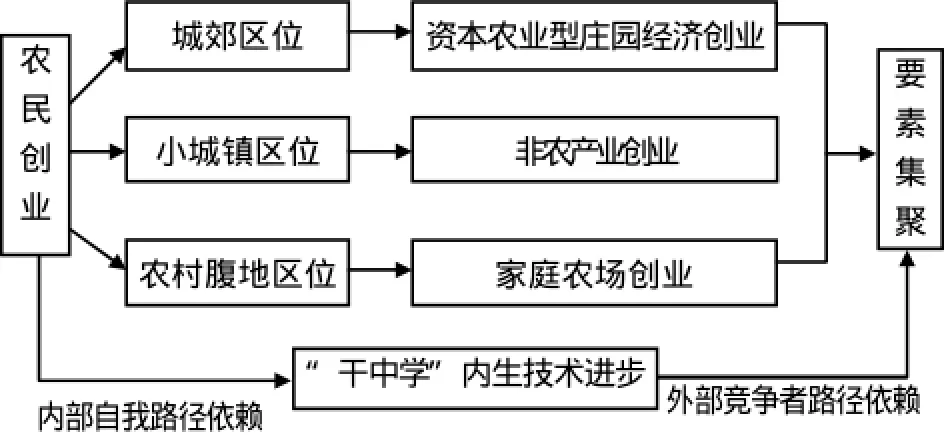

四、结论及思考

现阶段的农民创业集聚并非通常意义上的产业集聚,而是人口、资本等生产要素在地理空间上的集中。综上研究,可得出以下结论:第一,农民创业活动是开拓市场,重组生产要素及创新经营方式的过程,其产出通常表现为建立在多企业产业链联结基础之上的分工协作,“成本-效率”目标、技术外部性与谋求创新的商业价值构成要素空间集聚的重要动力。第二,集聚经济利益通常由与经济发达地区的距离所决定,农民创业区位与城市中心地距离在一定程度上决定集聚经济的形成,这些都直接影响到创业路径选择。城郊与农村腹地区位要素集聚的内生化特征显著,二者均表现出较强的民间资本推动下的内源性创业特质。不同的是,前者多受益于城市带来的资源分享与知识溢出,要素集聚的“衍生型”内生路径依赖特征明显,适于资本农业型庄园经济创业;而后者更多地受到本地资源禀赋与商业传统影响,“原发型”内生路径依赖特征明显,适于以规模化、集约化与商品化的现代农业为目标的家庭农场经营。相形之下,小城镇区位具有城乡双重要素 “嵌入型”空间优势,适于以返乡农民工为主体的非农领域创业。具体架构如图2所示。

图2 不同区位要素集聚条件下的农民创业路径选择

根据诺斯的“制度变迁轨迹理论”,基于规模经济、学习效应、适应性预期以及既得利益等多种因素,体制或沿着既定方向不断自我强化进入良性循环轨道,或顺着错误路径持续下滑[22]。农民创业同样存在“路径依赖”,存在报酬递增和自我强化机制。在创业经济发展初级阶段,劳动、资本及土地等传统要素通常以其先占优势而表现出显著贡献率,农民创业者作为理性的经济人将致力于此类资本的攫取,传统生产要素集聚由此自我强化。相形之下,现代知识要素集聚能力较弱,即使事实证明技术、人力资本等内生增长要素能产生巨大贡献率,但在农民文化教育程度普遍偏低的现阶段,创业者仍可能无法获得足够的跟随者,无法形成知识要素集聚的良性循环,最终“锁定”于某种消极性路径。如过度引进资本而导致技术“低端锁定”,或由于资源静态比较优势过度利用而产生“资源诅咒陷阱”,等等。由此看来,基于既得利益与“沉没成本”的存在,要素集聚与农民创业的积极依存关系并不会自动产生,农民创业要获得知识要素溢出所带来的内生增长效率,必须将创新内涵融入创业初始路径选择之中;除劳动、资本、土地传统生产要素优化配置之外,必须重点关注促进内生技术进步所带来的知识要素效率提升,重视“干中学”,注重经验积累与知识总量增加,推动创业报酬的可持续增长。

[1] Baldwin R E,Krugman P.Agglomeration,integration and tax harmonization[Z].Center for Economic Policy Research,Discussion paper,2000:54-62.

[2] 吴昌华,邓仁根. 基于微观视角的农民创业模式选择[J].农村经济,2008(6):90-91.

[3] 安虎森.新经济地理学原理(第二版)[M].北京:经济科学出版社,2009:46-47.

[4] 吴丰林,方创琳,赵雅萍.城市产业集聚动力机制与模式研究进展[J].地理科学进展,2010(10):1202-1203.

[5] 黄晖,金凤君. 技术要素集聚对我国区域经济增长差异的影响[J].经济地理,2011(8):1341-1342.

[6] 范云芳.经济全球化下的要素集聚:比较优势的源泉[J].生产力研究,2009(11):21.

[7] 唐德才,程俊杰. 服务业发展、城市化与要素集聚——以江苏省为例[J].软科学,2008(5):14.

[8] 张幼文. 要素集聚与对外开放新阶段的主题[J].世界经济研究,2008(4):9.

[9] 贺灿飞,潘峰华.中国制造业地理集聚的成因与趋[J].南方经济,2011(6):38-52.

[10] 焦勇.生产要素地理集聚会影响产业结构变迁吗[J].统计研究,2015(8):55-56.

[11] 王云平.产业集群:发展动力、风险及防范[J].当代财经,2006(4):54-55.

[12] 李刚剑.工业区位论[M].北京:商务印书馆,1997,76-80.

[13] 刘爱雄,张高亮,朱斌.对产业集群竞争力来源的理论分析[J].科学学与科学技术管理,2006(1):33-32.

[14] Krugman P.Scale economies product differentiation and the pattern of trade[J].American Economic Review, 1980(70):950-959.

[15] 汪建,赵驰,周勤.基于创新驱动的企业成长研究综述[J].江苏社会科学,2012(4):70-71.

[16] Martin P,Ottaviano G,Robert-Nicoud F.Economic geography and public policy[M].Princeton: Princeton University Press, 2003:11-21.

[17] Baldwin E,Forslid R.The core-periphery model and endogenous growth:Stabilizing and de-stabilizing integration[J].Economica ,2000( 67):307-324.

[18] 钱紫华.国内大城市边缘区发展模式[J].城市问题,2005(6):21-23.

[19] 闫芃燕,魏凤.西部返乡农民工创业模式及影响因素分析[J].广东农业科学,2012(7):196-197.

[20] 董亚珍,鲍海军.家庭农场将成为中国农业微观组织的重要形式[J].社会科学战线,2009(10):24-27.

[21] 高帆,张文景.中国语境中的“家庭农场”[J].探索与争鸣,2012(6):57-58.

[22] 时晓虹.“路径依赖”理论新解[J].经济学家,2014(6):33-35.

责任编辑:李东辉

Dynamic mechanism of element agglomeration for farmers' entrepreneurship and the paths choice based on location

LI Zhaohui, HAN Shubing

(School of Economics, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

Chinese farmers' entrepreneurial agglomeration is not sustainable competitiveness of industrial agglomeration, but geographic convergence of population, capital and other production elements. Cost efficiency target, technological externality and the commercial value seeking for innovation constitutes the core dynamics of element agglomeration for farmers’ entrepreneurship, furthermore, the local market effect thus created will have a profound effect on the entrepreneurial mode. In consideration of the spatial difference of element agglomeration, it’s advisable for suburbs to develop entrepreneurship based on capitalized agricultural manors and “derivative” endogenous agglomeration economy through urban influence; it’s good for small towns to step in developing entrepreneurship based on non-agriculture industries and grow “embedded” exogenous agglomeration economy by taking full advantage of introducing the elements from migrant workers' return; while rural backlands can try to develop entrepreneurship in the household farming model and drive development of “primary” endogenous agglomeration economy. In addition, on account of path dependence, farmers’entrepreneurship should focus on the initial path choice to avoid targeting a negative path.

farmers' entrepreneurship; element agglomeration; spatial location; path choice

F323.5

A

1009-2013(2017)01-0001-06

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2017.01.001

2016-11-10

教育部人文社会科学研究项目(13YJA790044)

李朝晖(1968—),女,湖南长沙人,管理学博士,教授,主要研究方向为农村区域发展。