启功《论词绝句二十首》论说方法及词学观念

汪素琴 胡建次

(1.浙江海洋大学 东海科技学院,浙江 舟山 316000;2.南昌大学 人文学院,江西 南昌 330031)

启功(1912-2005),爱新觉罗氏,字元白,满族。我国当代著名书画家、诗人,古典文献学家、红学家。著有《启功丛稿》《启功韵语》《古代字体论稿》等。《论词绝句二十首》收录在《启功全集》第六卷的《启功韵语》之中。

论词绝句是词学领域中一种传统的理论批评形式,论词者采用绝句(以七言为主,亦有六言、五言)的形式,对词史、词家、词作、词事、词风、词派等进行概括评说。作为论诗绝句的衍生与延伸,论词绝句出现较晚,肇始于元明时期,定型于清代中期,繁荣于清末民初。嗣后,随着西方新思想、新批评的涌入,新文化运动的兴起,绝句论词这一批评形式虽似暗淡,然并未就此匿迹。陈声聪、夏承焘、缪钺、启功、叶嘉莹、吴熊和等人都有硕果存留。他们驰骋才力,融学力于词,以“旧瓶装新酒”的形式,使论词绝句的创作仍放出异彩。本文以启功《论词绝句二十首》为对象,探析其论说方法、特点与词学批评观念。

一、论说方法及特点

启功虽以书法艺术闻名海内外,然其诗词创作精于格律又不为格律所缚,真率自然,幽默风趣,形成独特的“启功体”,在当代享有盛誉。作为一名学者型诗人,启功的论词绝句兼有所长,语言朴直,音韵流畅,气象疏朗,于自然天成之美中见出作者的涵养、性情与学力。

其《论词绝句二十首》所论对象,涉及李白、温庭筠、李煜、冯延巳、柳永、晏殊、苏轼、贺铸、周邦彦、李清照、辛弃疾、姜夔、史达祖、吴文英、张炎、陈维崧、纳兰性德、顾太清等18家,第十九首和第二十首分别论说伪婉约派词及伪豪放派词,可视为词学风格流派之总论。

(一)论说形式上擅长摘录词人名句入诗

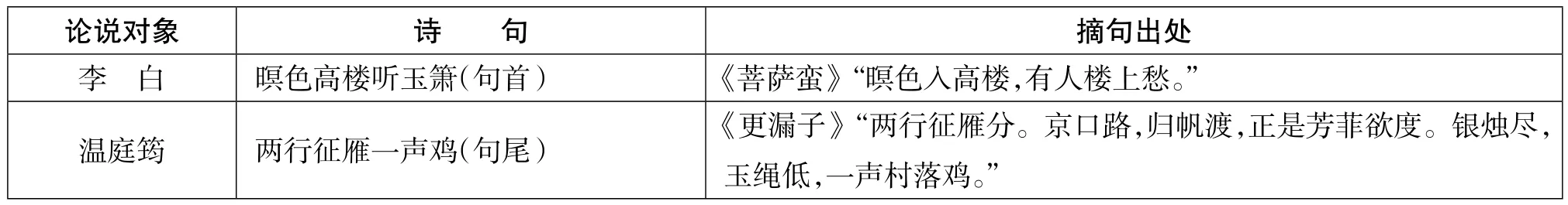

启功的二十首论词绝句中,有十四首化用或袭用词人名句入诗,占总数的70%,可见其对摘句这一论说形式之喜爱,具体见表1。

表1 《论词绝句二十首》摘句情况汇总

论说对象 诗 句 摘句出处李 煜 一江春水向东流(句首) 《虞美人》“恰似一江春水向东流。”冯延巳 新月平林鹊踏枝(句首)风行水上按歌声(二句)《鹊踏枝》“独立小桥风满袖,平林新月人归后。”《谒金门》“风乍起,吹皱一池春水。”柳 永 渐字当头际遇乖(二句) 《八声甘州》“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。”晏 殊 却甘词费燕归来(句尾) 《浣溪沙》“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”苏 轼 潮来万里有情风(句首) 《八声甘州》“有情风万里卷潮来,无情送潮归。”贺 铸 斗酒雷颠醉未休(句首)路人但唱黄梅子(三句)《小梅花》“作雷颠,不论钱,谁问旗亭美酒斗十千。”《青玉案》“试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。”辛弃疾 夕阳红处倚危栏(句首)群山不许望长安(句尾)《摸鱼儿》“休去倚危楼,斜阳正在,烟柳断肠处。”《菩萨蛮》“西北望长安,可怜无数山”姜 夔 春风十里麦青青(句尾) 《扬州慢》“过春风十里,尽荠麦青青。”吴文英 崎岖路绕翠盘龙(句首) 《风流子》“温柔酣紫曲,扬州路、梦绕翠盘龙。”张 炎 万绿西泠一抹烟(句首) 《高阳台》“万绿西泠,一抹荒烟。”陈维崧 笔端黄叶中原走(二句) 《点绛唇》“悲风吼,临洺驿口,黄叶中原走”顾太清 花枝不作可怜红(句尾) 《苍梧谣·题墨牡丹》“侬,淡扫花枝待好风。瑶台种,不作可怜红。”

由表1可知,首先,从《论词绝句二十首》摘句形式看,除“一江春水向东流”(评李煜)、“万绿西泠一抹烟”(评张炎)两处是较完整地摘录自词人词作之外,其余十二首均是以化用词作中的一两个句子或袭用其中一个短语的形式出现;且除评冯延巳、贺铸、辛弃疾三位词人的论词绝句分别化用了两首词作中的句子外,其余诸作均是化用或袭用一首词作中的词句。究其原由,大抵与论词绝句体制短小有关。有限的篇幅使得完整摘录词句或摘录多首词作中的名句显得过于奢侈,而以化用或袭用部分句子的形式论说则易于扩充容量,便于作者更好地传达论说观念。其次,从摘句出现的位置看,虽半数以上摘句均出现在论词绝句的句首(八首,占57%),但仍有部分出现在句中及尾句,可见启功先生对这一论说形式运用之娴熟。再次,从摘句的对象上看,尽管这些句子大都出自词人名作,但未必是影响最大之词。如《更漏子》一词并非温庭筠的名作,然启功先生却在评说温庭筠的论词绝句结尾化用了该词“两行征雁分。京口路,归帆渡,正是芳菲欲度。银烛尽,玉绳低,一声村落鸡”句。又如贺铸《小梅花》一词并非其成名作,而《青玉案》则为当时传诵的名篇。然启功先生却言“小梅花最见风流”,认为最能见出贺铸词之韵致,当属《小梅花》词而非《青玉案》词。《小梅花》一词融时光流转的苦闷之情、把酒言欢的洒脱之态、功业难成的悲凉之意于一体,有一种激越之情,故而“最见风流”。在该首论词绝句的首句化用了《小梅花》词“作雷颠,不论钱,谁问旗亭美酒斗十千”句可见,启功先生在选择摘句时,并不着眼于词句在读者中的接受程度,而是以能否见出词人独特的艺术风貌为依据,选择最为典型的词句,意在使读者对词人的风格有更为清楚明白的感悟体认。

(二)论说方法上善于结合词人生活际遇论词

启功的《论词绝句二十首》在论说温庭筠、李煜、冯延巳、柳永、晏殊、李清照、辛弃疾等人时,均有联系他们的生活际遇加以立论生发。其评温庭筠曰:“谁识伤心温助教,两行征雁一声鸡。”[1]64温庭筠出身于没落贵族家庭,虽富天才,却多次考进士未第,曾官至国子监助教;又因他行为放浪,一生不得志,故作者称其为“伤心”之人。那傍晚纷飞的征雁给人的离别之感及晨响的鸡鸣给人的落寞之情,与温庭筠的落魄形象十分贴合,启功先生从其词中拣选这两个意象来评价温庭筠,可谓妥帖得当。

其评柳永曰:“词人身世最堪哀,渐字当头际遇乖。岁岁清明群吊柳,仁宗怕死妓怜才。”[1]64与温庭筠一样,柳永一生也是仕途坎坷、生活潦倒,直至景祐元年(1034)才赐进士出身,时已年近半百。柳永生前多混迹于歌楼妓馆,为教坊乐工和歌姬填词,一生落魄,甚至去世时家无余财,群妓合资葬于南门外。虽然柳永的身世令人哀怜,然其去世后却有“岁岁清明群吊柳”的场面。启功先生用对比手法将柳永生前身后之差异凸显出来,虽未对后者词作艺术风格进行直接论说,但仍可见出他对柳词地位及影响力的肯定。

一般而言,词人的创作与身世有着密切的联系。介于此,启功先生在评价词人艺术成就时,常常将词人的词品与人品结合起来加以论说。其评李清照曰:“毁誉无端不足论,悲欢漱玉意俱申。清空如画斯如话,不作藏头露尾人。”[1]67认为李清照的词与其为人一样,一者明白如话,一者光明磊落。李清照是我国文学史上著名的女词人,她擅长将寻常之语熔炼于词中,以白描手法创造出动人的意境,以真情作词,使词“能曲折尽人意”、“姿态百出”。历史上对李清照曾颇多毁誉,究其原因主要是针对其是否再适张汝舟一事。在启功先生看来,“毁誉无端不足论”,虽然历史上就李清照是否再嫁问题曾出现过如此多的争论,但不管如何,李清照与赵明诚夫妻的伉俪深情在《漱玉集》中跃然纸上,是不容置疑的。又其评顾太清曰:“词品欲评听自赞,花枝不作可怜红。”“花枝”句化用自《苍梧谣·题墨牡丹》词,原句为:“侬,淡扫花枝待好风。瑶台种,不作可怜红。”此词表面上似在咏墨牡丹不合流俗的品性,实乃词人托物寓志,表达自己坚守节操的气节和崇尚清雅的意趣。启功先生所谓“词品欲评听自赞”,可见其对词人词品与人品的双重肯定。

(三)论说内容上常评词作特质与词人历史地位

虽然启功先生书名大于画名,画名大于诗名,但实际上他确是一位风格独到、造诣精湛的诗人与评论家。从数量上看,仅其陆续出版的《启功韵语》、《启功絮语》、《启功赘语》就收录了三百六十五题670余首诗词(这其中尚不包括很多被删减的)。其实,启功先生从小就对古典诗词有着浓厚的兴趣。受祖父影响,他在小时候就吟咏、背诵了大量的诗词作品,这一方面为其日后的创作奠定了良好的基础,另一方面也为其诗词鉴赏提供了路径,培养了感受力。

在论词时,启功先生能一针见血地道出词人的艺术特质。他言温庭筠词云:“词成侧艳无雕饰,弦吹音中律自齐。”认为温词虽“侧艳”却无“雕饰”,用语浑然,音律谐婉。又论冯延巳词云:“新月平林鹊踏枝,风行水上按歌时。”认为冯词自然流畅,词作内容虽不出《花间》,但其词善叙人物心境、感受和体验,有忧患之情、生命之思,在格调上远超“白雪词”。此外,其言晏殊词“柔情似水”,言姜夔词乃“敲金戛玉声”,言吴文英词“崎岖路绕”,言张炎词“用情深厚”、用语“清圆”等,都是对这些词人的词作特质深刻体会后而得的结论。启功先生一生耕耘在传统文化中,对词体艺术特质有着独到的见解,他不人云亦云,而是将褒贬直接呈现在纸上。在他所论说的18位词人中,相对而言,他对李煜、苏轼、李清照、辛弃疾、姜夔、张炎、陈维崧等人持赞赏之态,而对晏殊、周邦彦、史达祖、吴文英、纳兰性德等人则持批评之倾向,显示出褒贬分明、持论有据的论说特点。现将启功《论词绝句二十首》对于论说对象的态度列表如下。

表2 《论词绝句二十首》论说对象及态度

在深刻地关照词人词作特质的前提下,启功先生对词人的文学史地位也进行了客观地缕析。他称李煜乃“命世才人”,有着极高的艺术天赋,认为他虽有帝王的不幸遭遇,但这种不幸却使其创作登上巅峰,以致两篇绝调《虞美人》、《浪淘沙》能够在词史上流传千古;又论苏轼“无数新声传妙绪”,不仅仅是豪放派的代表,更是一位继往开来的词人,在文学史上有着开创性的独特历史地位;又视姜夔为两宋词坛当之无愧的名家,认为一首《扬州慢·淮左名都》就足见其词才;如此等等。如果说对词人词作特质的体认是点与面的铺排,那么对词人文学史地位的体认则是线的勾连。虽然启功《论词绝句二十首》所论数量并不算多,但作者鲜明的论说观点还是得到了很好的展现。

二、所呈现的词学观念

论词绝句作为一种批评体式,虽然受限于形式的短小,作者的批评观念不能系统全面地呈现出来,甚至可能会因为作者“兴之所至”的缘故,在表达观点时有不谨严之处,但仔细剖析启功每首诗的内容,结合作者的其它论述,却是深思熟虑,能凸显其词学观念。

(一)赞赏真情实感之作,批评矫揉造作之词

启功先生非常赞赏苏轼和李清照的诗词。他曾言:“我认为苏轼的诗之所以好,主要是因为他写出了真性情……李清照的词之所以可爱,是因为她敢于用明白如话的语言写自己的真情实感,而从不隐藏。”[2]199苏轼和李清照的这种创作旨趣同启功先生“我手写我口”、“我手写我心”的主张是一致的。在启功先生看来,诗歌的最高境界是“佳者出常情,句句适人意。终篇过眼前,不觉纸有字”。[2]200好的诗要“做到诗中有我”,即让读者无需揣摩字句就能领略作者的情意,只要一读就知道是谁的诗。换句话说,好的诗,一方面当有人类的情感共性,能引起读者的共鸣;另一方面能见出作者的创作个性,体现其独特的风格特色。启功先生此论虽似对那些辞藻工丽、形式奇巧的诗词似有不公,但事实上,他是就诗词创作的关键而言的。诗词的语言和表现形式固然重要,然“用韵率通词曲,隶事懒究根源。但求我口顺适,请谅尊听絮烦”。[2]198对于诗词的平仄押韵问题,只要合辙押韵,听起来和谐即可;启功又指出,诗歌“反映现实、表现生活应有多种形式。就事论事、直抒胸臆是一种方式,寄托、比兴也是一种方式。两种方式因人而异,因时而异,不能说哪种优于哪种”。[2]198可见,在诗词创作中,用语习惯、表现形式等都是因人而异的,孰好孰坏得视具体情况而论。然而,无论哪种题材的作品,对于真情实感的要求却是一致的。就启功先生自身创作实践而言,他倾向于采用寄托、象征的手法,即借助写景咏物等方法来委婉含蓄地表现内心的思想情绪。但他亦不乏直接抒发内心情感之作,如悼念亡妻的《痛心篇》二十首,用甚为浅显的语言表达了对亡妻的深切思念之情,读之感人泪下。

基于以上美学观念,启功先生对周邦彦、史达祖、吴文英之词提出了批评。他评周邦彦之词云:“美成一字三吞吐,不是填词是反刍。”[1]67所谓“一字三吞吐”,当指周邦彦遣词用字过于讲究这一现象。周邦彦作词善于熔炼字句,且所用字“往往自唐、宋诸贤诗句中来,而不用经、史中生硬字面”,[3]277-278故而有浑厚和雅之美。但也正因如此,启功先生认为他不是在“填词”,而是在“反刍”,在“把没味道的东西嚼来嚼去”。[2]199其评史达祖词云:“顾影求怜苦弄姿,连篇矫揉尽游辞。史邦卿似周邦彦,笔下云何我不知。”[1]68史达祖以咏物词著称,周济《介存斋论词杂著》云:“梅溪甚有心思,而用笔多涉尖巧,非大方家数,所谓一钩勒即薄者。”[3]1632刘熙载《艺概》云:“周美成律最精审,史邦卿句最警炼,然未得为君子之词者,周旨荡,而史意贪也。”[3]3692精致奇巧是史达祖之词的一大特色,然正因其词过于精雕细琢、刻意研炼,故而被批评非“大方家数”,虚浮不实。又启功评吴文英词云:“崎岖路绕翠盘龙,七宝楼台蓦地空。沙里穷披金屑小,隔江人在雨声中。”[1]68吴文英之词重视格律声情,讲究修辞用典,结构富有变化,“词风空灵奇幻、绵丽幽深、工于锤炼、长于用事”。[4]这种独特的艺术风格使得论者对“梦窗词”评价不一。褒之者曰:“求词于吾宋者,前有清真,后有梦窗。”[5]贬之者言:“吴梦窗词如七宝楼台,眩人眼目,碎拆下来,不成片段。”[3]259显然,启功先生是在贬之者行列。“崎岖路绕翠盘龙”,此句化用吴文英《风流子》词“温柔酣紫曲,扬州路、梦绕翠盘龙”句,形象地指出吴文英之词意脉迂曲的特点;而“七宝楼台蓦地空”,既表明作者赞成张炎对吴文英词“如七宝楼台,炫人眼目,碎拆下来,不成片段”[3]259的评价,又点明了其对吴文英之词重视外在形式而轻视情感内容的不满。

(二)称扬气格深厚之词,贬抑风格柔靡之作

“厚”是积于内而发于外的一种情感传达,是一种沉郁至深之情状。词以言情为主,而词情之“真”与“深”密切相关。情“真”乃词之基点,只有以此为基础,再加上婉转之笔法、词人之丰富经历等,才能使情“深厚”。在词学批评史上,“厚”作为审美范畴,第一次正式出现于张炎的《词源》中,张炎评周邦彦之词“浑厚和雅”。嗣后,晚清词论家们不但对“厚”的美学内涵进行了总结性论说,且结合当时词坛的创作实践对“厚”的审美表现作出新的阐说。如,刘熙载“寄厚于轻”、谭献“柔厚之旨”、陈廷焯“温厚以为体”和况周颐“填词以厚为要旨”等,都是这一时期词学理论批评结出的硕果。民国时期,赵尊岳则在前人基础上提出了“朴厚”的观点。启功先生虽未直接提出词贵深厚之论,但从其批评的褒贬之态上可以见出,他是深为赞赏气格深厚之词而力批风格柔靡之作的。

如上所述,启功先生对李煜和李清照之词均持赞赏之态,认为李煜乃“命世才人”,“两篇绝调即千古”,认为李清照“清空如话斯如话,不作藏头露尾人”。尽管在传统词史上,李煜和李清照都被视为婉约词人,然而他们都是经历过家国灭亡、生活变故之人,这种巨大的人生转变投射到创作中便使得他们的词作多了一份命运感、伤痛感。纪昀等《四库全书总目》云:“清照以一妇人,而词格乃抗轶周柳。……虽篇帙无多,固不能不宝而存之,为词家一大宗矣。”[6]相比而言,晏殊一生悠游富贵,其《珠玉词》多吟成于舞榭歌台、花前月下,虽温润秀洁,理致深蕴,然缺少一种内在的张力。故此,启功先生用“瓦砾堆”一词来批评他。此外,启功先生称道辛弃疾词“意气干云声彻地”,这种“意气”是词人内在灵魂与生命状态的流露。辛弃疾二十一岁便参加抗金义军,一生以击退金兵、收复失地为念。其词作,无论豪放激昂,还是婉约含蓄,都“极沉郁顿挫之致”,且豪而不放,壮中见悲,真情质朴,气格深厚。相反,启功先生所批判的那些伪豪放派之词,“豪放装成意外声,欲教石破复天惊”,徒有粗语、壮语与貌似广阔的结构层次,终不能撼人心灵。

(三)论词以“清”为高

启功先生初学作诗时受傅心畲先生影响颇大。傅先生论词主“空灵”,作诗喜学唐音。受其影响,启功先生初期的诗歌亦“力求格调圆美,文笔流畅,词汇优雅”。[2]195然这种诗歌毕竟离现实生活较远,缺乏个人情志。故而,其后的诗歌以紧扣生活、抒写性灵为主,笔调也渐开阔,形成了以嬉笑诙谐、杂以嘲戏为主要风格的“启功体”。尽管如此,还是没有改变他对“清”这一风格的喜爱。

在《论词绝句二十首》所论18位词人中,启功先生对姜夔有着很高的评价。其云:“词仙吹笛放船行,都是敲金戛玉声。两宋名家谁道着,春风十里麦青青。”[1]68他将姜夔视为两宋词人中的名家,认为姜夔之词如“敲金戛玉”声般美妙,可见其对姜夔之词的喜爱。据魏新河《启功与姜夔》一文记载,启功先生深爱姜夔,他的诗词、评论经常涉及姜夔,评价极高。在书画之作中,他也爱写姜夔的诗词,爱画姜夔之诗意词意图。他有一幅书法之作,写的是姜夔《湖上寓居杂咏》的第一首,即“荷叶披披一浦凉”一首,先生颇爱此,屡屡书写,在这一幅末系小款两行:“白石道人诗无败笔,足冠南宋。”启功先生之所以对姜夔有如此高的评价,很大程度上与他们的审美旨趣相契合有关。姜夔之词清空骚雅,“如野云孤飞,去留无迹”,而启功先生的书画之作亦追求意态冲和之境,有一种清隽之美。另外,启功先生称道李清照“清空如话斯如话”,赞赏张炎“情深不碍语清圆”,可见其对“清”这种艺术风格甚为欣赏之态度。

[1]启功.启功全集(第六卷)[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[2]启功口述,赵仁珪,章景怀整理.启功口述历史[M].北京:北京师范大学出版社,2004.

[3]唐圭璋.词话丛编[C].北京:中华书局,1986.

[4]周密编纂,邓乔彬,彭国忠,刘荣平撰.绝妙好词译注[C].上海:上海古籍出版社,2000:187.

[5]黄大舆编,许隽超校点.唐宋人选唐宋词[C].上海:上海古籍出版社,2004: 836.

[6]永瑢,纪昀等.四库全书总目[Z].北京:中华书局,1965:1814.