三佛齐:宋代海上丝绸之路重要节点

汪汉利

(浙江海洋大学 人文学院、教师教育学院,浙江 舟山 316022)

在两宋对外交流史上,三佛齐(Srivijaya,阿拉伯语Zabadj,爪哇语Samboja)是个无法绕开的国家,一方面该国“在南海之中,诸蕃东西水道之要冲也。东自阇婆诸国,西自大食、故临诸国,无不由其而入中国”[1]86,是宋代中国与中东、南亚国家海上交通必经之地;另一方面三佛齐在数个世纪内不断向中国朝廷进贡方物,与古代中国特别是两宋朝廷建立了密切关系,我国《宋史》《岭外代答》《诸蕃志》等文献均有记述。其中,仅赵汝适《诸蕃志》即提及“三佛齐”三十余次。赵汝适系南宋福建市舶司提举,代表朝廷管理藩商贸易,他在作品中不厌其烦地记述三佛齐,可见后者在其心中乃至南宋海外贸易中的地位。三佛齐为何能在10至13世纪崛起为南海强国,它与宋代中国的海上交往及贸易情况如何?本文结合《诸蕃志》《宋史》等历史资料,参考国际学界相关研究成果,梳理三佛齐与宋代中国海上交往情况,揭示三佛齐在中国与南亚、中东国家经济贸易中的重要作用。

一、两宋时期的南海强国

时至今日,国际学界在三佛齐研究领域仍有不少争议。马宗达(Majumdar)认为,三佛齐在阿拉伯语中用Zabaj或Zabag表示,因此该国可能位于马来半岛。萨卡(Sarkar)认为三佛齐一词中“三”字或许别有深意,可能代表苏门答腊、爪哇和马来半岛三个地区[2]。英国汉学家杜希德在沉船考古文献基础上提出,三佛齐或许意味着“三个佛齐”[3]。不过,更多学者认为《诸蕃志》等文献中的三佛齐位于今天印度尼西亚苏门答腊岛,与当时山帝王朝Srivijaya相对应。出现争议是因为印尼关于三佛齐的历史文献非常有限,人们对其了解大多根据我国和阿拉伯相关史料。实际上,我国关于三佛齐的记录也并非完全正确。《宋史》列传部分记述三佛齐“其王号詹卑,其国居人多蒲姓”[4]14088;《岭外代答》也记载“神宗元丰二年七月,遣詹卑国使来贡”[1]86。其实上述“詹卑”并非王号或国号,而是三佛齐迁都之后新都名称。谢德(Coedes)、佩利奥(Pelliot)和比尔(Beal)等学者指出,三佛齐最初定都巴林邦,但后来迁都占卑,巴林邦由此成为后人熟知的旧港(Palembang)[5]。柔克义(Rockhill)和藤田丰八原也认为,三佛齐之都后来西迁詹卑,两宋时期三佛齐或许即指詹卑。

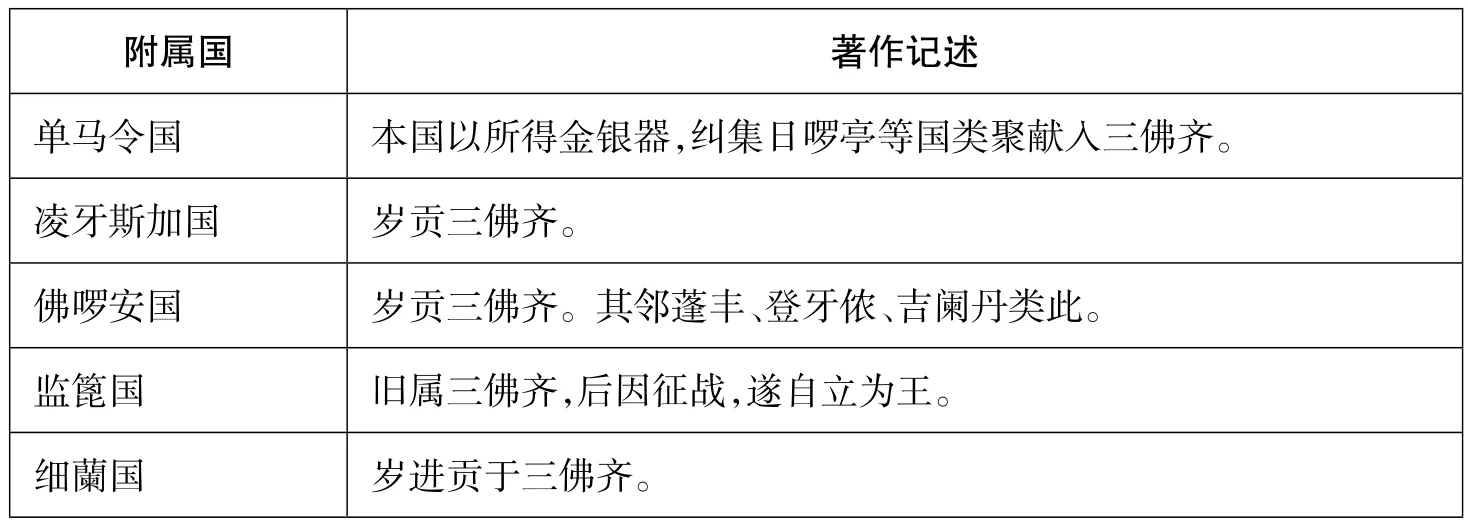

三佛齐在唐朝时期被称作佛逝、室利佛逝(Shih-li-fo-shih)或佛齐。尽管“佛齐”变成“三佛齐”的过程尚不清楚,但三佛齐即佛齐、佛逝或室利佛逝似乎已成定论。伯希和在《交广印度两道考》中指出,“中国载籍在佛逝或室利佛逝与三佛齐之间,似已有一种过渡之名称。盖第一次贡使不以佛逝或室利佛逝名者,未用三佛齐之名,而仅名曰佛齐国。此佛齐之于三佛齐,似犹佛逝之于室利佛逝也”[6]。10至13世纪三佛齐达到鼎盛时期,成为首屈一指的南海强国和东南亚商业中心,其范围包括苏门答腊岛、爪哇岛、马来半岛南部及其周边岛屿。据《宋史》记载,三佛齐“与占城为邻,居真腊、阇婆之间,所管十五州”[4]14088。赵汝适《诸蕃志》叙述得更为详细,“蓬丰(Pahang)、登牙农(Trenganu)、凌牙斯加(Lankasuka)、吉蘭丹(Kelantan)、佛啰安(Beranang)、日罗亭(Yirudingam)、濳迈(Khmer?)、拔沓(Battak)、单马令(Tambralinga)、加罗希(Grahi.Java)、巴林冯(Palembang)、新拖(Sunda)、监篦(Kampar)、藍無里(lamuri)、細蘭(Silan),皆其属国也”[7]36。可以看出,北至今天马来半岛中部的北大年、帕里安,南至今天印度尼西亚苏门答腊、爪哇岛一带,均为三佛齐属国或势力范围。从赵汝适《诸蕃志》对“三佛齐”及其属国叙述,可以看出这个“南海都会”鼎盛时期的恢弘气象。具体情况见表1。

表1 三佛齐属国

三佛齐的崛起与繁荣由多种因素所致。首先,该国地理位置十分优越,“扼诸番舟车往来之咽喉”[7]36。七世纪以降,大食商人与中国经贸往来日趋频繁,“常有许多伊拉克的商人,(从波斯湾)取海道向(中国和印度)两国去”[8]。大食和南亚船舶从海路前来中国,需要在三佛齐补充淡水、食物等生活物资,“大食国之来也,以小舟运而南行,至故临国易大舟而东行,至三佛齐国乃复如三佛齐之入中国”[1]126,该国由此成为往来商船必停之所。其次,三佛齐崛起也与当地彪悍民风存在一定关系。三佛齐“人习水战,服药在身,刀不能伤。陆攻水战,奋击向前,以故邻国咸服焉”[1]86。他们凭借地理优势从事打家劫舍的营生。一旦过往船舶不愿在此停泊,三佛齐人必以暴力手段残酷对待他们,有时甚至将船上人员全部杀死。“蕃舶过境,有不入其国者,必出师尽杀之”[1]86。三佛齐人抱着必死心态对付外来船舶,为利奔走的商人当然不愿以身犯险,于是三佛齐成为众商云集的港口。《诸蕃志》记载,“若商舶过不入,即出船合战,期以必死,故国之舟辐凑焉”[7]36。不仅如此,三佛齐人在海峡上拉起铁索,过往船舶不得不在此靠岸,“古用铁索为限以备他盗,操纵有机,若商舶至则纵之”[7]36。有学者指出,三佛齐王以大量军队控制无数岛屿,岛屿数量众多、范围甚广——用当时最快的交通工具要两年时间才能走完[9]253。

三佛齐的崛起与繁荣在很大程度上受到了中国影响。11世纪70、80年代,北宋在王安石变法后实行扩张性货币政策,每年造出价值60多亿的铜钱,货币发行量超过历史上任何一个时期,大量中国钱币由此流向东南亚市场。据学者考证,元丰元年(1078年),三佛齐派使节向北宋入贡樟脑、调味品及其他方物,获得回赐6万4千缗钱币和1万5百两白银。此后三十年间,三佛齐派出九批贡使来到中国,大量钱币由此流向马六甲海峡。从广州、泉州的非官方贸易中流出的钱币可能更多[9]254。苏门答腊岛北部一带中国城(Kota Cina)出土的中国钱币表明,11至13世纪三佛齐流通的基本货币是中国钱币[9]255。由此可以看出,三佛齐与宋代中国的经济联系的确非同寻常。

二、三佛齐与中国友好交往

三佛齐“在泉州之正南”[7]34,“占城南可一千里”[10],是唐朝僧人赴印度求法途中重要停泊点。唐咸亨二年(671年)冬,唐朝僧人义净去印度求法途中三次经停三佛齐,在此耗时数月潜心学习印度语言文字。“除义净外,唐代还有慧日、大津、彼岸、智岸、无行、智弘、运期等中国僧人,或经室利佛逝前往印度,或以室利佛逝为目的地,到室利佛逝学习梵文、学习和翻译佛经”[11]。宋朝时期佛教在印度呈衰落之势,前往印度求法的中国僧众大为减少,但来到中国的三佛齐使节和商人却逐渐增多。《岭外代答》记述三佛齐来华航线及其驶入港口,“三佛齐之来也,正北行,舟历上下竺与交洋,乃至中国之境。欲至广者入自屯门,欲至泉州者,入自甲子门”[1]126。三佛齐与中国的海上交通主要依赖季风,“泛海便风二十日至广州。如泉州,舟行顺风,月余亦可到”[4]14088。

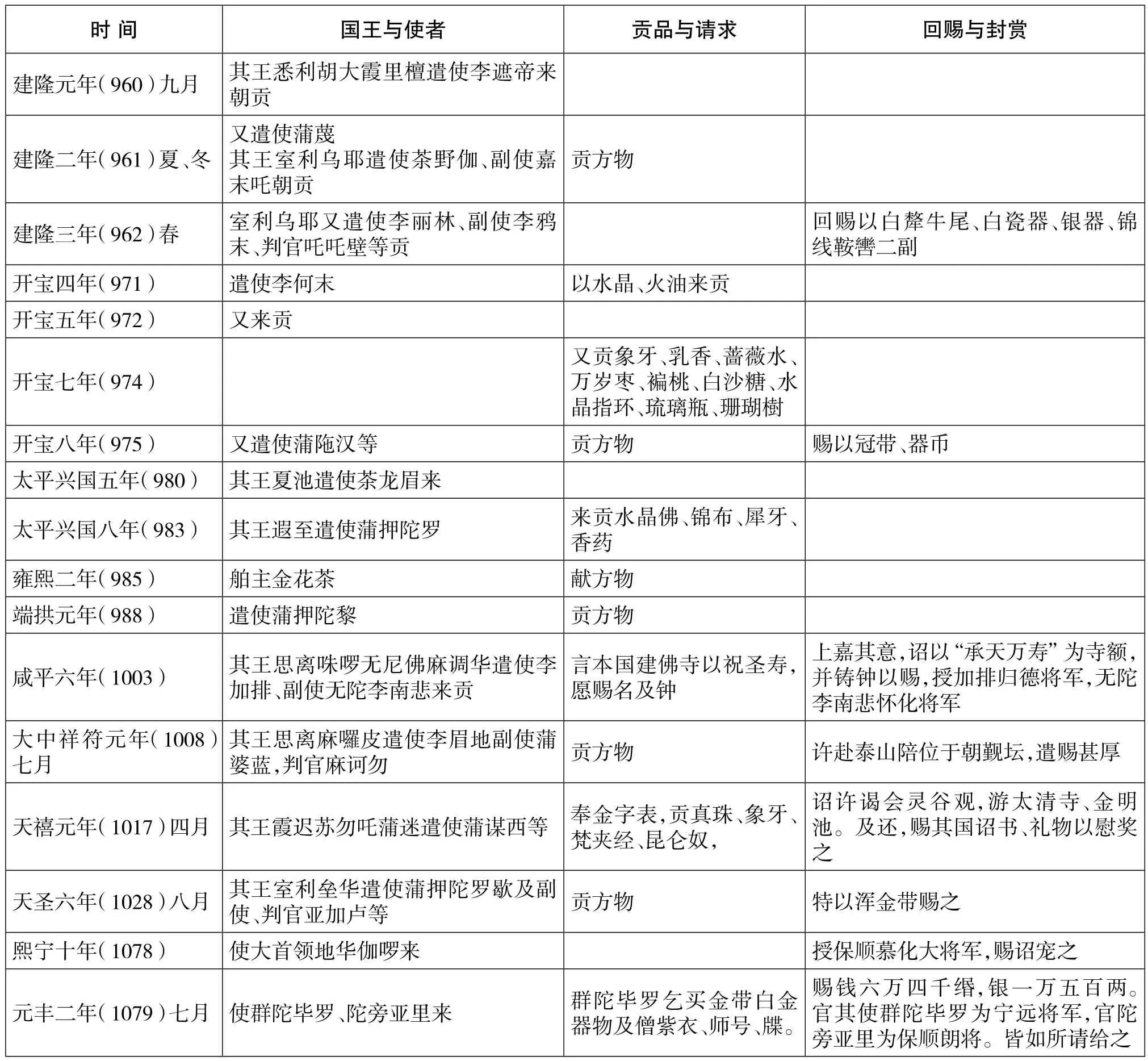

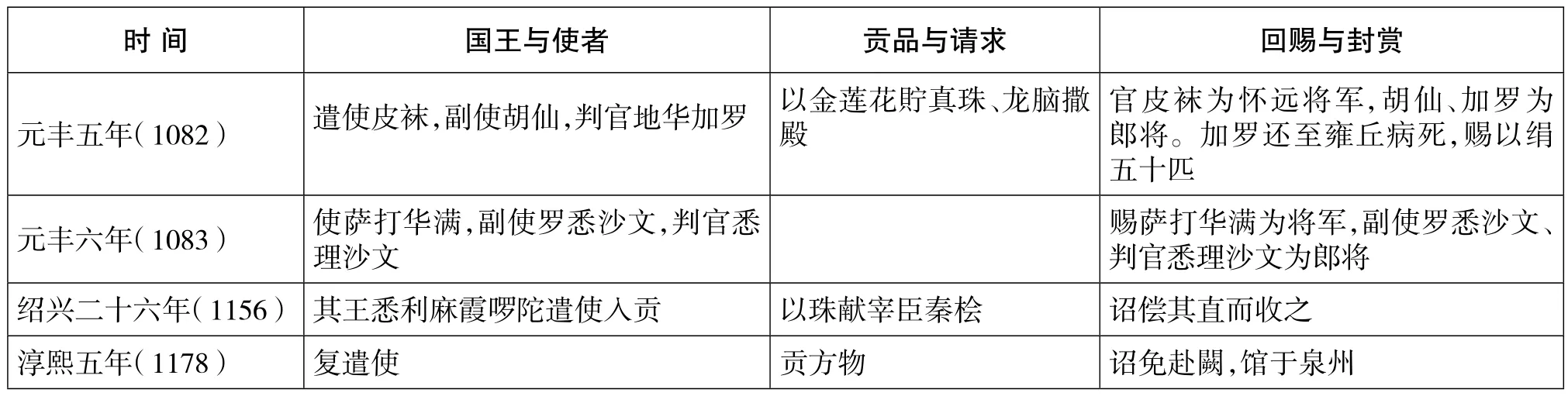

我国史料关于三佛齐初次朝贡的时间说法不一。有学者认为,三佛齐大约在10世纪初开始与中国交往。赵汝适在《诸蕃志》中指出,“其国自唐天佑始通中国”[7]36。脱脱等人在《宋史》中也持相似观点,“唐天祐元年贡物,授其使都蕃长蒲诃栗立宁远将军”[4]14088。其实三佛齐早在七世纪(670至741年)即与唐政府交通,只不过当时的三佛齐还称室利佛逝。张燮在《东西洋考》中认为三佛齐初次来贡是在五代时期,“刘宋孝武世,始贡中国……梁天监元年……十七年及普通元年,凡再至”[12]。按此说法,三佛齐在唐天佑元年来中国只能称作“复通”,系其改名后首次入贡。两宋时期三佛齐向中国朝贡已成一种惯例。《诸番志》记述:“皇朝建隆间凡三遣贡。淳化三年告为阇婆所侵,乞降诏谕本国,从之。咸平六年上言,本国建佛寺以祝圣寿,愿赐名及钟,上嘉其意。诏以‘承天万寿’为额,并以钟赐焉……至景德、祥符、天禧、元佑、元丰贡使络绎,辄优诏奖慰之”[7]36。据相关史料记载,三佛齐向两宋朝廷进贡多达33次,位居第三,仅次于占城56次和交趾45次。从《宋史》“三佛齐”一节叙述,可以了解三佛齐使臣所贡方物及所获赏赐。具体情况见表2。

表2 两宋时期三佛齐朝贡情况

时 间 国王与使者 贡品与请求 回赐与封赏元丰五年(1082)遣使皮袜,副使胡仙,判官地华加罗以金莲花貯真珠、龙脑撒殿官皮袜为怀远将军,胡仙、加罗为郎将。加罗还至雍丘病死,赐以绢五十匹元丰六年(1083) 使萨打华满,副使罗悉沙文,判官悉理沙文赐萨打华满为将军,副使罗悉沙文、判官悉理沙文为郎将绍兴二十六年(1156) 其王悉利麻霞啰陀遣使入贡 以珠献宰臣秦桧 诏偿其直而收之淳熙五年(1178) 复遣使 贡方物 诏免赴闕,馆于泉州

从表2可知,三佛齐在宋初便遣使节进献方物,此后与中国持续交往二百余年,每隔一段时间就会派遣使节来到中国,其中建隆二年(961年)甚至出现了一年两贡。三佛齐使节在《宋史》中大都列出姓名,而朝贡物品多以“方物”一词笼统概括,仅有三四次列出贡物为犀角、象牙、珍珠、香料和调味品,说明中国人更看重两国之间友好往来,而非三佛齐所贡物品之多寡。实际上,三佛齐使节未必尽是国王所派,不能排除一些贡使可能为商人所扮。由于当时交通、通讯等条件所限,中国朝廷并不清楚这些使节真实身份,自然会对他们以礼相待。宋朝主要采用封官、许愿、赐钱、赏物等方式,彰显“大国上邦”的慷慨与威严。其中仅封官一项多达5次11人,一些三佛齐使节还参与泰山封禅等重要活动,可见当时两国关系非常友好。事实上,《宋史》对三佛齐的朝贡记录并不全面,至少南宋时期三佛齐朝贡信息不够完整。据史料记载,南宋绍兴七年(1137年)至淳熙五年(1178年)三佛齐先后五次遣使进贡,所贡方物与所获回赐都非常可观。绍兴七年(1137年),三佛齐进贡“南珠、象齿、龙涎、珊瑚、玻璃、香药”等货物,朝廷回赐鞍马、衣带、银器等物品,并在怀远驿招待三佛齐来使。乾道四年(1168年),三佛齐遣使上奏其国王子继承王位,希望南宋朝廷为新国王封爵加赏。南宋朝廷回赐三佛齐金带、鞍马、衣服、布帛等物品。绍兴二十六年(1156年),三佛齐向南宋朝廷进贡10700多斤胡椒、19000多斤檀香、81000多斤乳香等,所贡物品可用海量来形容。三佛齐进贡方物及宋朝回赐钱币与其他物品,实质上是两国经济贸易一种方式。

三佛齐与中国商人的贸易活动非常频繁。三佛齐商人头脑灵活、善于营销,为获得中国人信任而将商品赠给中国。据《宋史》记载,“太平兴国五年,三佛齐国蕃商李甫诲乘舶船载香药、犀角、象牙至海口,会风势不便,飘船六十日至潮州,其香药悉送广州”[4]14089。宋朝政府对三佛齐商人的态度非常友好,或按市场价买下三佛齐货物,或以中国布帛等物品进行交易,“元丰五年,广州南蕃纲首以其主管国事国王之女唐字书,寄龙脑及布与提举市舶孙迥,迥不敢受,言于朝。诏令估直输之官,悉市帛以报”[4]14090。雍熙二年(985年),三佛齐船主金花茶向北宋进贡方物,甚至被载进史册。这些蕃商、纲首、船主是三佛齐对华贸易重要力量。中国海商也不畏艰险到三佛齐交易。其中南宋时期泉州纲首朱幼前往三佛齐,在“往返曾不期年”时间内“获利百倍”。两国商货巨大的利润空间,或许是三佛齐和中国商人进行海上贸易一个动因。有个不争的事实是,随着使节朝贡或番商贸易日益频繁,中国白银大量流向三佛齐及东南亚一带,不仅刺激三佛齐的海上贸易和对外交往,还大大加强三佛齐的经济实力。

三、两宋海上的丝路节点

作为南海交通“咽喉之地”,三佛齐是宋代中国与南亚、大食诸国海上丝路的交通节点。“是国正在海南,西至大食尚远,华人诣大食,至三佛齐修船,转易货物,远贾幅凑,故号最盛”[13]19。当时中国货物运至南印度和阿拉伯国家,要么经马来半岛国家,要么经马六甲或巽他海峡,而马来半岛凌牙斯加、单马令等正是三佛齐属国,且三佛齐强盛时期的军事力量极为强大,已经掌控马六甲海峡和巽他海峡,如此一来,“凡船舶之从中国往南海各国及印度洋地区者,或由印度洋进入南海者,无论是经过马六甲海峡,或是经过巽他海峡,都要路经三佛齐”[14]76。

两宋与中东及南亚等国的贸易商品主要是香料和瓷器。这一时期,中药通过三佛齐传到南印度和阿拉伯地区。《诸蕃志》在记述南亚“南毗/故临”时提到,“用荷池、绢、瓷器、樟脑、大黄、黄连、丁香、脑子、檀香、豆蔻、沉香为货,商人就博易焉”[7]68。其中“大黄”与“黄连”等药品原产地在中国,有学者因此指出,“宋代,商人们往往将大黄、干良姜等中国药物运至三佛齐、吉陀等地,与印度洋各国商人贸易。商人返航,中国药物也随之而远销到印度、阿拉伯地区”[14]75。相比之下,自三佛齐运往中国的香料更为丰富。据《诸蕃志》记载,三佛齐有沉香、檀香、降真香、槟榔和黄蜡等香药,其中降真香、黄蜡皆为上品。朱彧在《萍洲可谈》中叙述宋朝和三佛齐香药的销售情况,“地多檀香,乳香,以为华货……三佛齐船赉乳香至中国,所在市舶可以香系榷货,抽分之外,尽官市”[13]。南宋市舶司在收取一定额度税收以后,便以“官市”方式买断三佛齐香料。这些香料主要有两个来源,一是来自三佛齐国内所辖属国或岛屿,二是来自中东或南亚国家,特别是大食、古暹、阇婆、占城、勃泥、麻逸等国,一直与三佛齐保持密切交往,向三佛齐输送了数量可观的香药。这些香药最终被销往中国,三佛齐因此成了当时重要的商品集散地,“珍珠、乳香、蔷薇水、栀子花、没药、芦荟、阿魏,木香、酥合油、象牙、珊瑚树、猫儿睛、琥珀、蕃布、蕃剑等,皆大食诸蕃所产,萃于其国”[7]36。其中,不仅大食诸国的香料、珠宝及其他土特物产,“多运载于三佛齐贸易,卖转贩以至中国”[7]89;三佛齐也会利用自身有利地形截断过往客商的贸易物品,“截断诸国之物聚于其国,以俟蕃舶贸易”[7]161。基于上述原因,三佛齐国王在檀香等香药贸易中取得丰厚利润,所获财富远非其他国家国王可比。毋庸置疑,来自大食诸国的商人聚集在三佛齐,进一步促进其繁荣与兴盛[15]。从《诸番志》“志物”部分所记香料,可以看出三佛齐作为交通枢纽和贸易中转站的地位。具体情况见表3。

表3 三佛齐中转香料

“宋代出口商品主要以瓷器为主,瓷器替代丝绸作为出口主要商品的重要原因,既有瓷器生产技术的提高,亦有其符合海运特点,及东南亚、阿拉伯诸蕃国对其的需求”[16],而三佛齐正是宋瓷外销的重要集散地。北宋朝廷于元祐二年(1087年)在福建泉州建立市舶司,其主要职责即是管理藩商贸易。当时大批外国商人来到泉州经商或定居,其中三佛齐商人的数量相当可观。据宋代林之奇《拙斋文集》第16卷所记,“三佛齐海贾,以富豪宅,生于泉者,其人以十数”[17]。这些商人为中国瓷器销售做出了巨大贡献。众所周知,宋代泉州所产瓷器包括仿越窑青瓷、仿景德镇青白瓷和仿龙泉窑青瓷等系列,向东主要销往台湾和澎湖地区,向北主要销往日本、朝鲜等地,向南则主要经过三佛齐销往印度、北非和西亚地区。泉州发出的商船或在广州稍作停留,或直接向南驶向苏门答腊、爪哇、沙捞越等港口,再经马六甲海峡驶向南印度港口,最终抵达非洲东海岸和中东地区。近年来新加坡、印度尼西亚等国都出土了泉州制造的划花青瓷器、磁灶窑瓷器等,不仅表明泉州沿海地区瓷器外销的事实,也是外销市场的充分证据[18]。今天出土较多宋元瓷器的爪哇海域,在两宋时期隶属阇婆,而三佛齐正是阇婆与中国海上交通的经停之所。据《宋史》记载,阇婆“西北泛海十五日至勃泥国,又十五日至三佛齐国,又七日至古暹国,又七日至柴历亭,抵交阯,达广州”[4]14091。

综上所述,三佛齐之所以能崛起为首屈一指的南海强国,是天时、地理、人和等多种因素共同作用的结果。三佛齐向中国进贡物品并获得大量赏赐,促进了两国之间商品流通和经济贸易,中国货币外流则增强三佛齐的经济实力。更重要的是,三佛齐是宋代中国与中东、南亚贸易的中转站。中国瓷器等商品经三佛齐销往世界各地,而大食及东南亚的香料、珠宝、调味品等被贩运至三佛齐,最终被直接或间接地销往中国,成为两宋宫廷和官僚阶层的奢侈品。不言而喻,三佛齐不仅是宋代中国海上贸易的重要对象,也是中国古代海上丝绸之路重要一环,在中外经济交往过程中发挥了重要作用。

[1][宋]周去非.岭外代答[M].北京:中华书局,1999.

[2]Kalyan Kumar Sarkar.San-Fo-Ts’i and Srivijaya[J].Proceeding of the Indian History Congress,1969,31:446-447.

[3][英]杜希德,思鉴.沉船遗宝:一艘十世纪沉船上的中国银锭[C]//唐研究(第十卷).北京:北京大学出版社,2004:406-407.

[4]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,2004.

[5]O.W.Wolters.Studying Srivijaya[J].Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asian Society, 1979,52(2):1-32.

[6][法]伯希和.交广印度两道考[M].冯承钧,译.北京:中华书局,2003:275-276.

[7][宋]赵汝适.诸蕃志[M].北京:中华书局,2000.

[8]苏莱曼,哈桑.东莱曼东游记[M].刘半农,刘小惠,译.北京:华文出版社,2016:57.

[9]Geoff Wade.An Early Age of Commerce in Southesat Asia,900-1300CE[J].Journal of Southeast Asian Studies,2009,40(2):221-246.

[10]黄省曾.西洋朝贡典录[M].北京:中华书局,2000:33.

[11]周中坚.室利佛逝——中古时期南海交通的总枢纽[J].海交史研究,1986(1):30-37.

[12]张燮.东西洋考[M].北京:中华书局,2000:60.

[13]朱彧.萍洲可谈[M].北京:中华书局,1985.

[14]王棣.宋代中国与印度洋沿岸各国的医药文化交流[J].华南师范大学学报,1992(3):74-79.

[15]Derek Heng.Export Commodity and Regional Currency, The Role of Chinese Copper Coins in the Melaka Straits,Tenth to Fourteenth Centuries[J].Journal of Southeast Asian Studies,2006,37(2):179-203.

[16]董春林,赵双叶.“香药之路”的文化路径——宋代与东南亚交流路线再探讨[J].成都师范学院学报,2015(2):20-24.

[17]黄纯艳.宋代来华外商述论[J].云南社会科学,1997(4):72-78.

[18]孟原召.宋元时期泉州沿海地区瓷器的外销[J].边疆考古研究,2006(5):137-156.