健康教育路径干预下大龄儿童远视性屈光参差性弱视的远期疗效

张沧霞,孟辉,马元松,崔艳琨,郑艳霞

屈光参差性弱视是弱视中最常见的类型。绝大多数患者只要在视觉敏感期给予正确的验光配镜、单眼遮盖并配合适当的弱视训练,均能取得不错的效果。如果屈光参差严重,弱视眼视力太差,对治疗依从性较差,或者儿童时期没有发现和及时治疗,则弱视对患者视觉质量及学习、工作、生活的不良影响将往往延续到成年[1-3]。为此,近年来我们针对大龄儿童远视性屈光参差性弱视,在健康教育路径干预下采取中西医结合综合治疗,疗效满意,现分析如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2011年6月—2013年5月在我院诊断屈光参差性弱视的大龄儿童106例(106只眼),男50例(50只眼),女56例(56只眼);初诊年龄10~15岁,平均(12.0±1.58)岁;弱视眼中单纯远视35例,合并散光71例;弱视眼屈光不正度数:球镜+3.50~+10.50 D,散光-3.50~+4.50 D;双眼屈光参差度数:球镜(+4.50±2.25)D,散光(+1.50±1.87)D;健眼屈光不正度数:球镜-1.50~+4.50 D,散光-1.50~+2.00 D,健眼矫正视力0.8以上;分组情况:按年龄分为10~12岁组 64 例(64只眼),13~15 岁组 42 例(42只眼),两组间视力基线、性别、眼别等差异无统计学意义(P>0.05);按弱视程度分为轻度弱视组38例(38只眼),中度弱视组42例(42只眼)和重度弱视组26例(26只眼),三组间年龄、性别、眼别等差异无统计学意义(P>0.05);全部病例既往均无院外治疗史。

1.2 检查方法

视力:检查远、近裸眼视力及矫正视力;验光:均采用1%阿托品眼膏(沈阳兴齐)涂双眼,3次/d,连续3 d散瞳后,进行检影验光检查;眼位及眼球运动检查:所有患者初诊时均进行眼位、眼球运动及同视机检查,排除斜视性弱视,记录主导眼;常规眼部检查:对全部患者进行常规眼前节检查、眼底检查及注视性质等检查,排除器质性眼病。

1.3 诊断标准

根据中华医学会眼科学分会斜视与小儿眼科学组制定的《弱视诊断专家共识(2011年)》中屈光参差性弱视的诊断标准[4],即双眼远视性等效球镜屈光度数相差超过1.50 D,或柱镜屈光度数相差超过1.00 D,双眼视力相差超过2行,屈光度数较高眼则为弱视眼。

1.4 治疗方法

检影验光后3周复验,在全矫基础上减+1.00~+2.00 DS按最佳矫正视力配戴矫正眼镜并遮盖健眼6 h/d;健康教育路径个性化干预下布置家庭精细作业(穿珠、穿针、画画等)、应用弱视训练仪进行相应项目治疗[5]均不少于3年。治疗前3个月辅以中药离子导入疗法[6],1 次/d,10 d/个月。

1.5 疗效评价及随访

按照1996年全国儿童弱视、斜视防治学组制定的专家共识标准[7]进行疗效评价。无效:视力退步、不变或提高仅1行;进步:视力提高2行或2行以上;基本痊愈:矫正视力提高至0.9或以上;痊愈:经过3年随访,视力仍保持正常,以进步和基本痊愈合计有效率。治疗的前3个月每4周复查1次;3个月后每8周复查1次;基本痊愈后健眼每12周复查1次,遮盖改为4 h/d,根据矫正视力及眼位调整眼镜度数;基本痊愈后的病例继续随访3年,全部病例随访时间均不少于3年。

1.6 统计学方法

选用SPSS 19.0统计学软件对研究数据进行分析和处理,计量资料用表示,计量资料组间比较用t检验,计数资料比较用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 总体疗效

全部病例中无效18例(18只眼),进步10例(10只眼),基本痊愈78例(78只眼),总有效率83.02%。

2.2 初诊年龄与疗效

10~12岁组总有效率 93.75%;13~15岁组总有效率66.67%。经卡方检验,两组间总有效率比较,差异有统计学意义 (P<0.05),10~12岁组疗效优于13~15 岁组 (表 1)。

表1 弱视患者不同初诊年龄的疗效比较[眼数/只(%)]

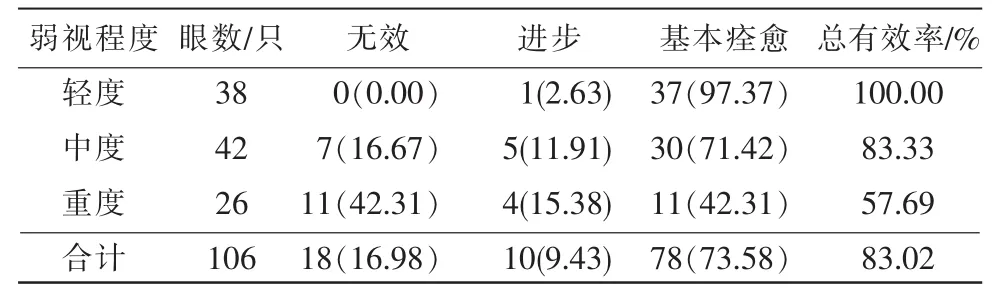

2.3 弱视程度与疗效

轻度弱视组总有效率100%,中度弱视组总有效率83.33%,重度弱视组总有效率57.69%,各组间比较(表 2),经 χ2检验,差异均有统计学意义(P<0.05)。

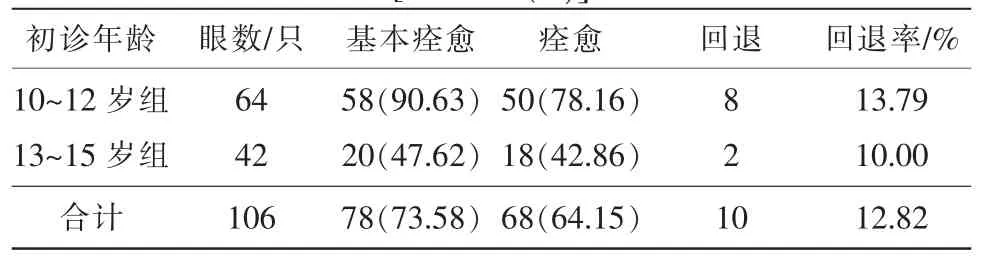

2.4 基本痊愈病例的视力回退情况

治疗3年后,106只眼中68只眼获痊愈,总痊愈率64.15%;78只眼基本痊愈,占73.58%,其中有10只眼出现最佳矫正视力回退,占基本痊愈病例的12.82%。不同初诊年龄组间视力回退差异无统计学意义(P>0.05);轻、中、重度弱视组间视力回退差异无统计学意义(P>0.05)(表 3~表 4)。

表2 不同程度弱视患者的疗效比较[眼数/只(%)]

表3 不同初诊年龄组基本痊愈弱视病例视力回退的比较[眼数/只(%)]

表4 不同程度弱视基本痊愈病例视力回退的比较[眼数/只(%)]

3 讨论

在视觉发育的关键期由于单眼斜视、未矫正的屈光参差、高度屈光不正及形觉剥夺引起的单眼或双眼最佳矫正视力低于相应的年龄视力或双眼视力相差两行及以上者称为弱视[4,8]。斜视性弱视、屈光参差性弱视及参差混合性弱视发病率在弱视人群中各占1/3[9]。大量研究结果表明,出生后6个月视觉发育迅速,视力进步到0.2或更好,有的到2~5岁才发育完全成熟,在此期间如果存在屈光不正、斜视、遮盖等,使视网膜上物像模糊甚至消失或产生不正常的两眼相互作用,很容易产生弱视。

屈光参差性弱视为儿童常见眼病,多发病于视觉发育期,由两眼异常相互作用和形觉剥夺两个因素引起,对儿童视觉发育造成重要影响。同时这个时期也是治疗弱视的最佳年龄,一般称之为视觉系统的敏感期。弱视治疗方法多种多样,根据不同类型、程度的最佳治疗方案还在研究进行中;而针对敏感期外的大龄儿童的弱视治疗一直是弱视研究的难点和热点。

我们采用了中西医结合的方法综合治疗弱视,并实施全程健康教育路径干预,取得了满意效果,并在此基础上对敏感期外的大龄儿童远视性屈光参差性弱视做了相应治疗及远期随访。其中,戴镜矫正加健眼遮盖是最传统的弱视治疗方法,也是迄今为止治疗远视性屈光参差性弱视最主要、最有效的方法。首先,因本组中屈光参差性弱视为远视性,无正规治疗史,故均予1%阿托品充分麻痹睫状肌,了解其客观屈光度;考虑到本研究中病例的初诊年龄偏大,无戴镜史,健眼屈光度较低,部分病例健眼为正视眼甚至低度近视,故复验时在全矫基础上减+1DS~+2DS,并在此区间按最佳矫正视力配戴矫正眼镜以兼顾双眼同时视,减少初次戴镜的不适感,增强依从性,治疗过程中根据视力和眼位每半年至1年换镜1次,无调节性内斜视者不再用阿托品散瞳,可用复方托吡卡胺滴眼液每隔5 min 1次共4次后等待20 min检影了解屈光度变化,择日复验配镜,以获取最佳矫正视力兼顾眼位不出现内、外斜视配镜。其次,由于大龄儿童心理发育较低龄儿童成熟,对外界环境反应敏感,往往主观上羞于接受单眼遮盖;或大龄儿童多在小学高年级甚至已经进入中学,课业负担大,习惯依赖健眼学习,遮盖初期弱视眼矫正视力不佳,不得不揭开遮盖眼罩使用健眼,导致遮盖治疗在大龄儿童弱视治疗方面可行性差,我们在前3个月辅以中药离子导入疗法,1次/d,10 d/个月,以养血活血通络明目,提高了弱视眼早期矫正视力[6];向患儿及家长进行弱视及其治疗相关知识宣教培训,根据弱视程度、个体差异以及患儿和家长对疾病的认知程度制定个性化健康教育方案,并在门诊复查和电话随访时不断调整,全程干预,提高了依从性,治疗期间无1例脱落;同时,参考Singh等[10]学者将部分遮盖与全天遮盖疗效进行的对比研究,认为部分遮盖治疗弱视视力也能提高,故本组中我们仅遮盖健眼6 h/d至基本痊愈后改为4 h/d,并建议家长将患儿诊治情况与学校沟通,取得老师和同学的理解、鼓励与适当照顾,遮盖可安排在下午或者放学后进行,原则上重点保证完成学校课下作业、精细目力作业及使用弱视训练仪时严格遮盖健眼防偷看,从而获得了更好的依从性和良好的疗效。

年龄是影响参差性屈光弱视的主要因素之一[8],而其屈光参差程度越重,弱视程度越深。以往认为,人类视觉的发育敏感期从出生时开始,2~3岁可塑性最强,6岁以后可塑性明显变弱,9岁左右敏感期结束。近年来国内外的临床和基础研究促使人们重新认识弱视本质以及“敏感期”,有研究显示,视觉发育的敏感期可以维持到12岁,错过敏感期的弱视患者能够通过遮盖来提高视力[11],患者视觉系统的可塑性甚至很可能终生存在[12-14],这为我们开展敏感期外的大龄儿童屈光参差性弱视的临床治疗提供了理论基础。但治疗效果仍受众多因素影响。本研究中针对可能存在的影响因素进行了分析,结果发现10~12岁组总有效率明显高于13~15岁组,表明相对低龄的患儿治疗效果好,年龄越大,视觉发育越趋近于成熟,改善弱视状态的可能性也就相对越小[I5],这与儿童视觉生理功能发育规律一致[16]。同时,本研究还显示:弱视程度或屈光参差程度也是影响疗效的重要因素,弱视程度越重,视觉中枢受抑制的程度就越深,故而疗效也越差[17]。全组病例总有效率83.02%,随访3年总痊愈率64.15%,远期疗效肯定。总有效率较此前国内研究[18-19]稍低,总痊愈率接近[18]或稍低[19],可能与本研究入组年龄偏大有关。

屈光参差性弱视为单眼视觉剥夺,视皮质神经元对单眼剥夺敏感性极高,在敏感期内长期剥夺使视觉系统解剖结构发生显著变化,即使治疗视力恢复正常后也难以形成融合,因此也影响进一步建立良好的立体视,使得弱视治疗颇显不易,且为视力回退的重要因素。本组仅对基本痊愈的病例回退率做了统计学处理,有10只眼基本痊愈后出现最佳矫正视力回退,三年后未达到痊愈,占基本痊愈病例的12.82%。本研究中各年龄组间回退率比较差异无统计学意义;不同程度弱视均有回退现象,轻度屈光参差性弱视回退率较高,但各组间回退率差异无统计学意义,分析原因,一方面可能是样本量较少导致的偏倚;另一方面可能与轻度弱视经治疗显效快、患者反而对各种治疗尤其是遮盖、精细目力以及弱视仪训练等自身居家作业放松要求有关。发现回退后,除上述因素外,应进一步除外在基本痊愈后患者有无放松治疗,以便及时巩固治疗;也更加提醒我们,健康教育路径全程干预下及时、有效的医患沟通是提高依从性和巩固弱视治疗效果的必要手段。