泥河湾盆地黑土沟遗址上文化层石制品*

卫奇 Geoffrey G.POPE

(1.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,北京 100044;2.美国新泽西州WilliamPaterson大学人类学系,Wayne 07470)

泥河湾盆地黑土沟遗址的发现是从上文化层这里开始的。

黑土沟遗址是河北省阳原县大田洼乡东谷它村民白瑞花一家在2002年发现的。当时在这里发现大量哺乳动物骨牙化石碎片,同时也找到了疑似人工制品。2006年,经过考古地质勘探,在N100.0—104.0m,E103.8—106.0m探方获得石制品20489件和动物化石 96 件[1],在 N111.0—112.0m,E85.0—86.0m探方出土石制品277件[2]。

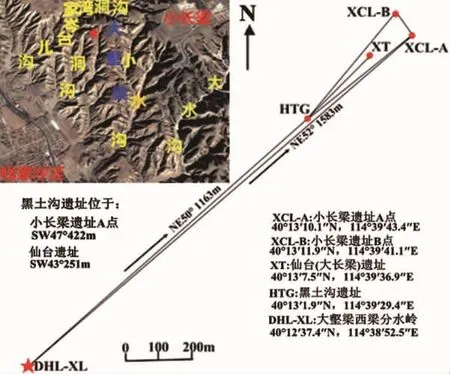

2011年10月,卫奇协助中国科学院古脊椎动物与古人类研究所同号文对其化石地点露头进行了地质古生物勘探,除了挖出不少脊椎动物化石外,还意外从地层中发现了44件石制品。这个含石制品和化石的地层直接覆盖于黑土沟文化层之上,其分布位置较高,暂时定名为黑土沟遗址上文化层(图一)。

一、地质地理概况

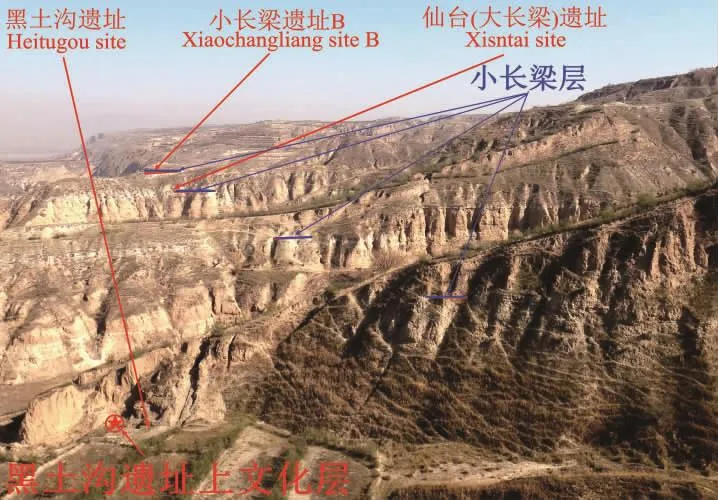

黑土沟遗址分别位于仙台(大长梁)、小长梁 A点和 B点 SW43°251m、SW47°422m和SW40°419m(图二)。它们均分布在岑家湾台地泥河湾陡坎的布朗断层下盘同一地层露头剖面上(图三)。在黑土沟—仙台—小长梁遗址相距422m的地层剖面,沉积韵律清楚,岩层连续,而且产状平缓。

图一 黑土沟遗址上文化层地理位置

图二 黑土沟遗址地理分布图

铭刻于北京世纪坛中国历史甬道第一块铜牌上的小长梁更新世早期旧石器遗址,其年龄是通过与钱家沙洼洞沟地层剖面对比得出的。经查证,钱家沙洼洞沟源头的制高点在大壑梁西梁,地理坐标为40°12′37.4″N,114°38′52.5″E,分布在小长梁遗址A点SW52°1583m处。大壑梁是钱家沙洼小水沟、洞沟和台儿沟与岑家湾洞沟的共同分水岭,而且台儿沟右侧(北侧)和岑家湾洞沟主沟位于布朗断层上盘。在大壑梁西梁,顶部黄土层厚5.93m。报道的钱家沙洼洞沟地层剖面顶部黄土厚(计算值)7.28m和8.48m,与大壑梁西梁黄土厚度存在较大悬差,与布朗断层上盘的郝家台南端(40°12′50.8″N,114°38′41.7″E)的黄土厚度7.89m和台儿沟剖面顶部黄土厚度8.25m较为接近。然而,台儿沟恰恰发育在布朗断层下盘和上盘之间。考察发现,报道的洞沟剖面位置存疑,须当事人出面澄清,否则这将成为泥河湾科学研究中的一个谜团,尽管人们不大关切有关研究的源头问题。上文化层露头分布范围在黑土沟遗址 N100.0~104.2m,E89.3~93.0m,海拔 894.08~895.83m,由含粗砂和细砾的灰色粘质粉砂构成。砾石粒径一般在2~20mm,超过20mm的相当稀少,最大的偶见达50mm。文化层中富集动物化石,可鉴别的种类有乳齿象未定属种(Mastodontoidea gen.et sp.indet)、真象未定属种(Elephantinae gen.et sp.indet)、裴氏板齿犀(Elasmotherium peii)和马未定属种(Equidae gen.et sp.indet)、 羚 羊 未 定 种(Gazellasp.),还有鸵鸟蛋(Strathiolithus)片。

在泥河湾盆地,曾经报道过乳齿象科的轭齿象未定种(Zygolophodonsp.)、五齿象未定种(Pentalophodonsp.)和互齿象未定种(?Anancussp.),除五稜齿象发现于上新统,互棱齿象是中国早更新世唯一的化石记录[3],轭齿象发现在下更新统底部或上新统顶部[4],尽管轭齿象化石记录从中新世一直延续到早更新世,但较多见于上新世。黑土沟的乳齿象化石,鉴于材料局限,暂时归于轭齿象也许是较为稳妥的考虑[1],但随着将来新材料的发现,不论它归于上述哪个种类,它在泥河湾盆地的哺乳动物化石研究中所标志的地层时代不大可能比早更新世前期阶段更晚。由此,黑土沟遗址上文化层归于泥河湾组下部应该是合理的。

图三 黑土沟遗址上文化层的位相图

泥河湾盆地的真象科化石材料发现有纳玛古菱齿象(Palaeoloxodon namadicus)、南方猛犸象(Mammuthus meridionalis)、草原猛犸象(M.trogontherii)、瑙曼古菱齿象参考种(P.cf.naumanni)和亚洲象(Elephas maximus)。黑土沟上文化层出土的真象化石,从地层判断不可能归于后面的两个种。鉴于草原猛犸象缺少头骨佐证,而且其化石性状的认定存在悖论,作为新的物种考虑其证据尚显不足,因为纳玛古菱齿象和南方猛犸象在泥河湾盆地均有相当完整头骨的发现。黑土沟遗址上文化层的真象化石,从化石地点的地理位置和地层层位判断,归于南方猛犸象的可能性较大,因为泥河湾盆地的南方猛犸象化石的地层层位是在Olduvai正极性亚时阶段[5],它们或许就是同一个动物群同一个时间段的同一个物种。倘若泥河湾盆地的南方猛犸象重新鉴定为草原猛犸象,那么原先鉴定的泥河湾的草原猛犸象将受到严峻挑战,因为彼此性状差别太大,很难归属于同一个物种。

泥河湾盆地发现的马科化石材料报道有中国(长鼻)三趾马(Hipparion sinense)、贺风三趾马参考种(H.cf.houfenense)、三门马(Equus sanmeniensis)、德氏马(E.teilhardi)、黄河马(E.huanghoensis)、野马(E.przewalskkii) 和野驴(E.hemionus)。显然,黑土沟上文化层的马科化石不可能属于后面的两个种类,因为这两个种类目前尚未有早更新世的记录,但它属于哪一种马,由于材料十分有限,判断相当困难。推测,如果不是中国(长鼻)三趾马,就可能是三门马。显然,泥河湾盆地作为一个地貌单元而不存在生物地理隔离,中国(长鼻)三趾马和贺风三趾马,三门马、德氏马和黄河马如何产生和共生演化在这里成为一个科学上不可理喻的论题,因为涉及到动物种的概念,古生物学家们对于它们之间的杂交以及杂种的繁衍几乎是无可奈何的。

泥河湾盆地发现的犀科化石有大唇犀未定种(Chilotheriumsp.)、裴氏板齿犀(Elasmotherium peii)、泥河湾披毛犀(Coelodonta nihewanensis)、 梅 氏 犀 (Stephanorhinus kirchibergensis)和真披毛犀(C.antiquitatis)。黑土沟遗址上文化层的裴氏板齿犀化石材料比较好,其种的归属已经被确认,同号文指出,中国的“裴氏板齿犀属的地质记录不晚于早更新世”,其生存时间在“2.2~1.1 Ma BP”[6]。另外,披毛犀化石材料相当破碎,估计属于泥河湾披毛犀的可能性较大。

泥河湾盆地的羚羊属化石有中国羚羊(Gazella sinensis)和鹅喉羚羊(G.subguttu-osa),其中鹅喉羚羊较为常见,所以从化石出现几率判断,黑土沟遗址上文化层的羚羊作为鹅喉羚羊是可以考虑的,尽管这个化石种除了在泥河湾盆地早更新世的记录外,一般出现在晚更新世。

鉴于上述,黑土沟遗址上文化层的哺乳动物化石群属于华北指示早更新世代表的泥河湾动物群,但细划分,它应该属于泥河湾动物群的较为早期的部分。有关动物化石将由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所同号文做深入研究。

仙台遗址文化层下方10.29m出现Matsuyama反极性时的Olduvai正极性亚时[7]。依据地层对比,黑土沟遗址上文化层与黑土沟遗址一样形成于Olduvai正极性亚时阶段,位于哺乳动物化石的认证许可范围。上文化层紧贴黑土沟遗址文化层之上,位置略高,大约分布在Olduvai正极性亚时阶段顶界之下2m深处,判断其年龄逾180万年。

二、石制品分析

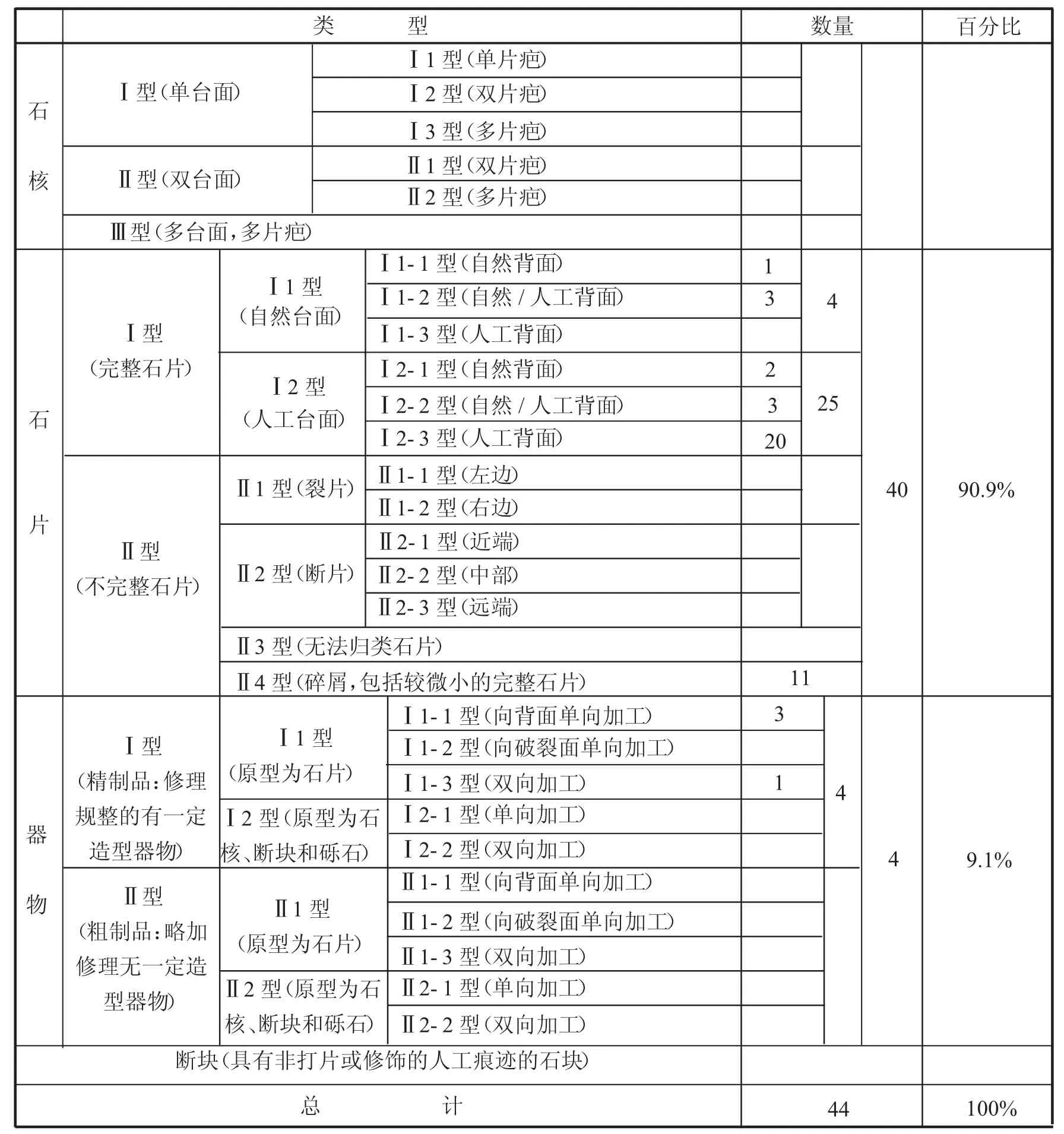

在黑土沟遗址上文化层露头上试掘探坑深度只有0.8m,其发掘土方量大约2m3,出土石制品44件,其分布密度不算小,但相对下伏黑土沟遗址文化层石制品的含量显得不大。

石制品岩性均为燧石,其原料可见于遗址分布范围及其附近。

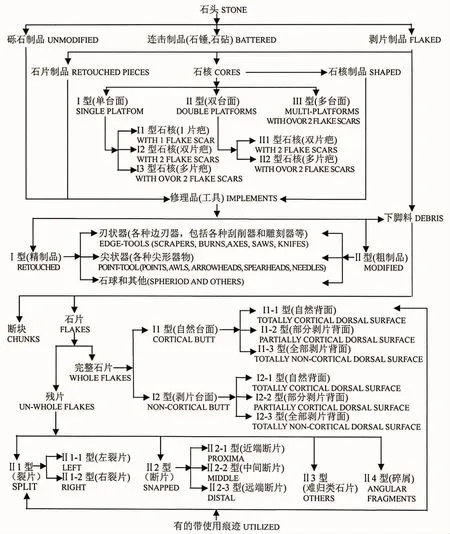

本文石制品划分采用了TOTH石制品工艺流程动态系统(图四)。

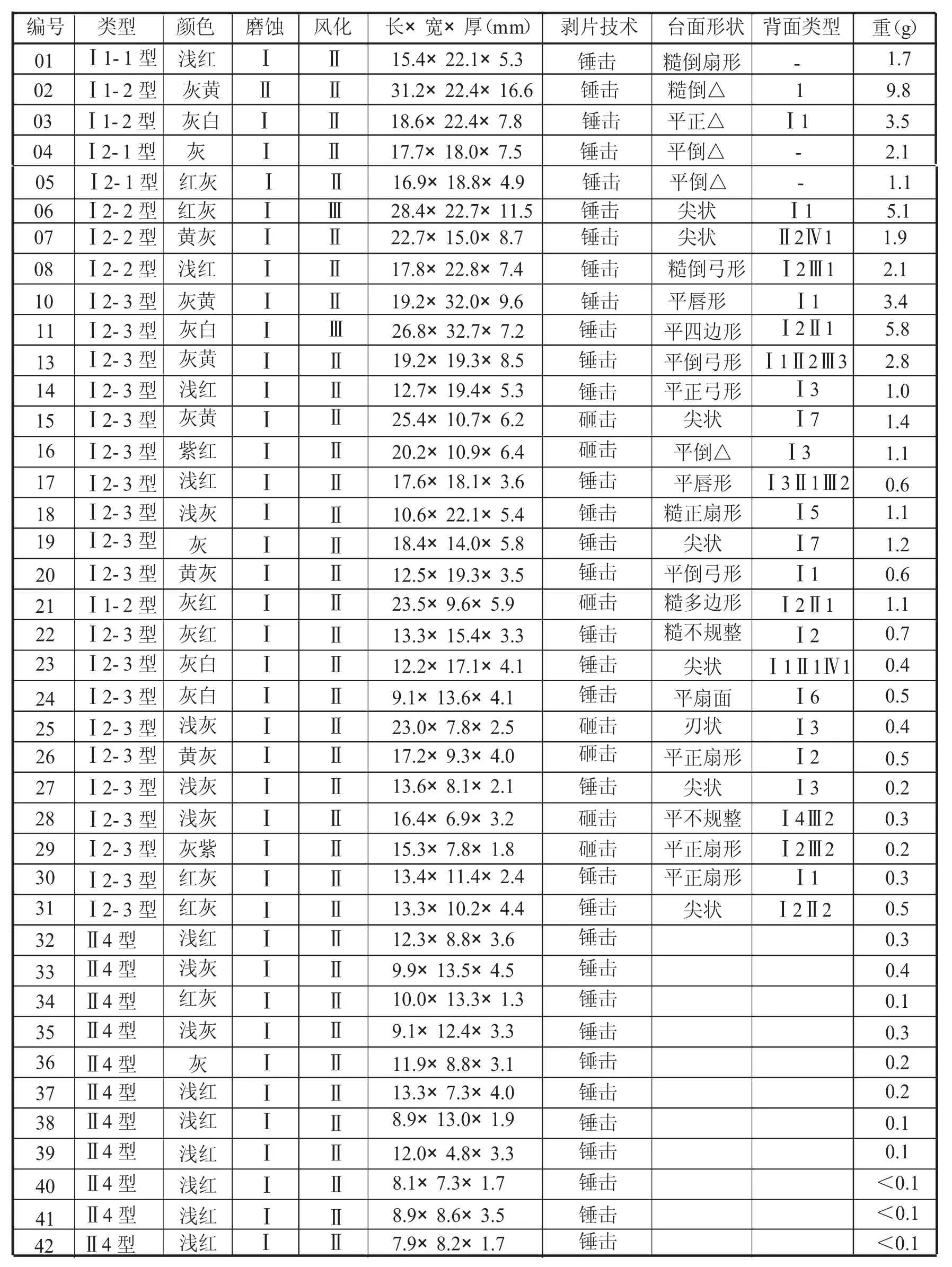

出土的石制品置入TOTH石制品工艺系统(表一),只有石片和器物,缺失石核和断块。石片包括Ⅰ1-1型、Ⅰ1-2型、Ⅰ2-1型、Ⅰ2-2型、Ⅰ2-3型和Ⅱ4型,器物包括Ⅰ1-1型和Ⅰ1-3型,其原型均为石片,且多以向石片的背面方向修理。石制品在生产工艺流程中,阶段产品是明显的,而且相当成熟。在Ⅰ2-3 型石片中,有 15、16、21、25—29 号等 8件标本可以列入似石叶长石片。

44件标本中,小型的14件,微型的30件。标本大小(长度或宽度)在4.8~32.7mm范围,其厚度在1.3~16.6mm范围。总重量61.9g,平均1.4g,最轻的不到0.1g,最重的为9.8g。如果不考虑属于碎屑的Ⅱ4型石片,其大小在7.9~32.7mm范围,重量在0.1~9.8g之间(表二、三)。29件完整石片中,宽薄型(宽度/长度×100≥61.8,厚度/宽度×100<61.8)的20件,窄薄型(宽度/长度×100<61.8,厚度/宽度×100<61.8)的8件,宽厚型(宽度/长度×100≥61.8,厚度/宽度×100≥61.8)的1件,分别各占68.96%、27.59%和3.45%。

石片中Ⅰ2-3型和Ⅱ4型居多,分别占石片总量的50.0%和27.5%。Ⅱ4型石片作为石制品碎屑,其大小和重量的界定在不同的石制品组合中应该是不一样的,有的大型器物加工产生的碎屑相当大,甚至可以作为大型或特大型石片看待。

剥片生产技术以硬锤直接锤击为主。石片中可以辨认的砸击品有7件,它们是15、16、21、25、26、28 和 29 号标本,都属于Ⅰ2-3型石片,除了15和16号标本外,其他5件均为似石叶薄长石片(表二)。另外值得指出的是,归于Ⅰ2-3型石片的10号标本属于双阳面(Kombewa)石片(图五),它是从石片台面破裂面缘再生的石片,在泥河湾盆地实属罕见。

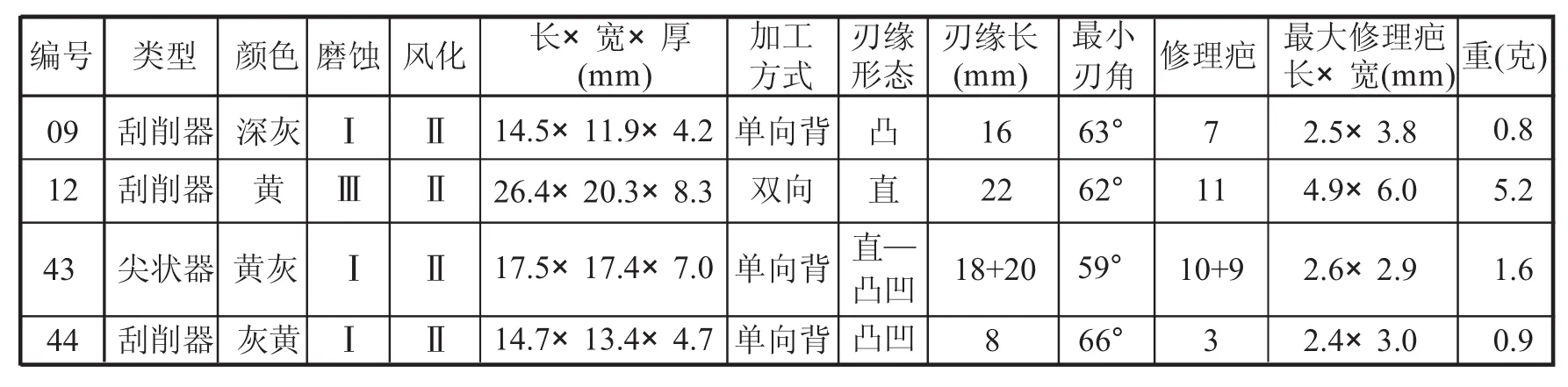

器物4件,按照传统观念判断,包括刮削器3件和尖状器1件,均为宽薄型,其原型均为Ⅰ2-3型石片,加工方式基本上向背面修理,其中12号标本虽然双向修理,但11个修理疤中有8个是向背面修理(图五)。诚然,本文记述的器物上的修理痕迹可能有人会有异议,因为在较小标本上的修理疤和使用疤痕甚至非人工疤的界限往往不好甄别。

图四 TOTH石制品工艺流程图

三、文化层性质探讨

黑土沟遗址上文化层分布在冲沟谷中,可能属于黑土沟遗址形成过程中流水侵蚀搬运的再堆积。它的层位分布在黑土沟文化层Ⅸ-35C之上,但与Ⅸ-35B或Ⅸ-35A层的物质结构和地质构造迥然不同,而且比Ⅸ-35A层分布位置高0.7m。上文化层堆积看起来较为松散,也许与后期暴露风化有关。推测黑土沟遗址向南分布有一定的范围,而且其基岩地形可能是走高的。现时的黑土沟分布在“大同湖”存在时期湖滨的一条流水线上,推测,黑土沟遗址形成时,这里就是湖滨的一条溪流河道。当时,人类生活在河流畔,狩猎采集、选择石料、打石制品、制作食物、吃喝拉撒、寻欢作乐、生儿育女、防范虫叮蚊咬和洪水猛兽、对抗疾病伤亡等,为了生存和繁衍从事一切可能的活动。

表一 石制品分类及数量统计一览表

黑土沟遗址上文化层出土的石制品均属于小型和微型,而且多为宽薄型片状的标本,未见石核和断块以及较大的块状标本,发现的动物化石大多破碎,其特征显示它们可能是经流水搬运,来自南边不远距离、分布较高位置的黑土沟遗址文化层,与其地层构造的成因判断较为契合。

表二 石片观测一览表

表三 器物观测一览表

图五 石制品

在完整石片中,Ⅰ2-3型(人工台面人工背面)石片占绝对优势,从背面类型判断,有半数打片过程中石核曾经转动过台面,其中至少有3件转动过3次,明显反映人类特有的创造性逻辑思维结构。更何况还有不少这样类型的完整石片进一步加工成器物。显然,黑土沟遗址上文化层石片的特征,以及它们出土于含大量哺乳动物化石的粗砂细砾和粉砂质粘土地层中,地质作用和猿猴成因是可以排除的。

黑土沟遗址上文化层的石制品鲜明的特色,与下伏黑土沟遗址文化层的石制品十分相像,除了锤击制品,还有一定数量的砸击品,其中不乏似石叶长石片类型。尽管有的形态与细石叶很相近,但它们的生产技术和目的各不相同,后者是通过压制或间接锤击产生,其考古解释是用于组配复合工具,而前者是砸击产生,其制作目的须有新的解说。黑土沟的砸击石核几乎均为小型,有关的砸击品可能是母亲向幼儿寓教于乐或儿童的模仿习作产物,因为在石料来源丰富的旧石器时代早期遗址中生产微型石片作为工具考虑是不可思议的。对于手握力不足的儿童,模仿打片,砸击方法较为容易操作。更何况那时做妈妈的有的就是儿童期女孩,现代人类学资料表明,世界上最小的妈妈只有5岁。

鉴于地层结构的特殊性,黑土沟遗址上文化层,可能属于遗址较为高处文化层破坏的再生文化层,发现的石制品与来自黑土沟遗址的文化遗物在岩性、大小、类型、磨蚀和风化等性质方面很难看出明显区别。不过,黑土沟上文化层的分布和地层结构尚需进一步调查研究,将来查明它是一个单独的文化层也不是完全不可能的。

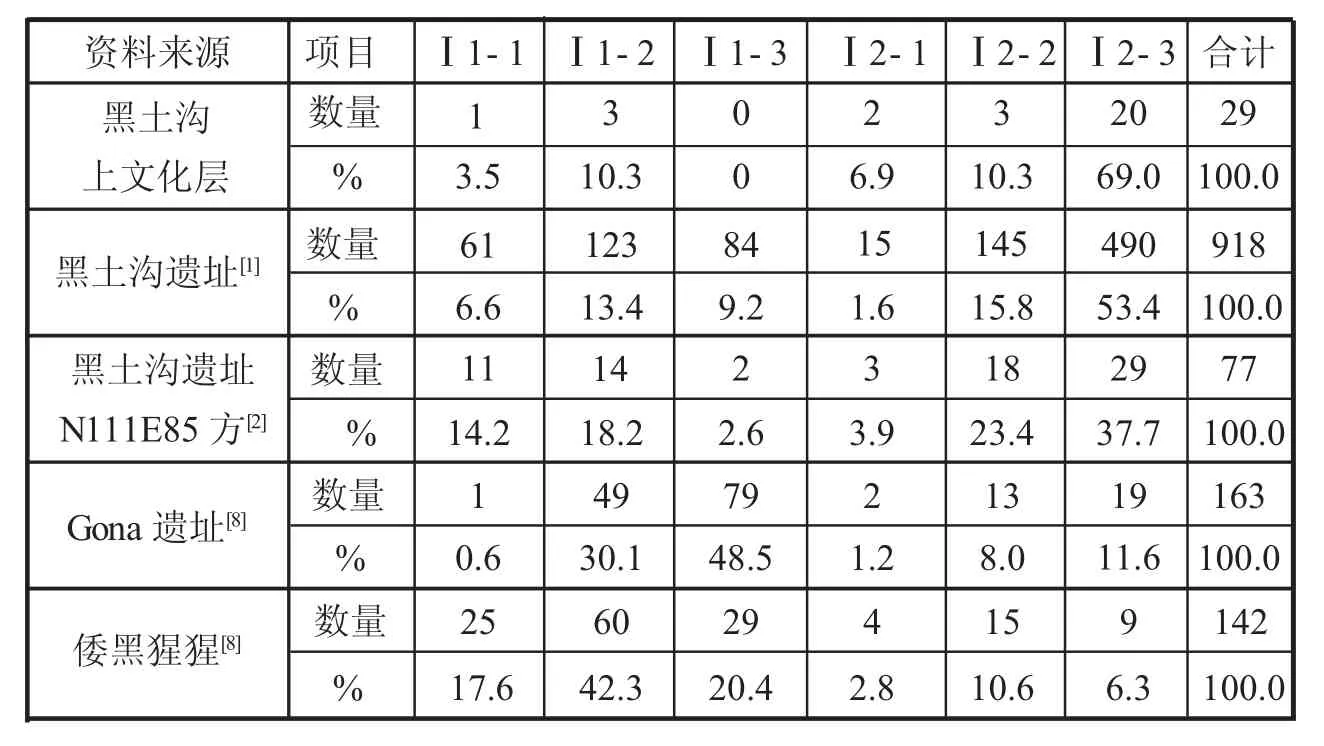

黑土沟遗址的完整石片,Ⅰ2-3型石片明显占绝对优势[1,2],其中包括一定数量背面多方向多片疤石片。非洲260万年前的Gona遗址和倭黑猩猩实验的完整石片分别以Ⅰ1-3型和Ⅰ1-2型石片居多(表四)。倭黑猩猩打片通常获得一件石片就丢弃石核,或者在一个地方多次敲打[8],较少有意地转向剥片,显示动物缺乏人类逻辑推理举一反三的创造意识。目前,我们知道倭黑猩猩和卷尾猴能够打制石器,这究竟是天性还是受到人类启发的模仿,尚需做更多的观察。统计数据表明,Gona遗址的石制品与倭黑猩猩的较为接近,也许这是时代较早的缘故,但也不完全排除猿猴制作的属性。

黑土沟遗址上文化层下面的文化层由砂砾和粉砂质砂构成,鉴于远古人类对于河流的依赖性,其露天遗址的石制品不遭受冲动和风化几乎是不可能的。黑土沟遗址的石制品被流水冲刷过,但绝大多数磨蚀轻微,风化程度大部分也很低。

河流不仅为远古人类提供饮水和渔猎场所,也提供石器制作原料,因此,有关地层的砾石层必然是旧石器时代考古野外调查追踪的对象。依据野外工作经验,在砾石层中发现石制品的几率相当低。砾石层中出产“曙石器”或“伪石器”的传统理论需要重新订正,因为同样性质的砾石在同样水动力条件下不可能有选择性地非得在某一地段产生假石器。何况,砾石在水流中不仅有浮力,而且是滚动的,被撞击的中小细砾没有固定支点,基本上属于摩擦和挤压,虽然偶然可以产生一个或几个类似人工的片疤,但在组合中出现Ⅲ型(多台面多片疤)石核和Ⅰ2-3型(人工台面人工背面)多方向多片疤石片也几乎是不可能的。在 K.P.Oakley的《Man the Tool-maker》旧石器经典中论述的“曙石器”[9],恰恰显示出较多的人工性质,特别是图三的a和b的形象解释,即使具备特别装置和高超技巧的模拟实验,恐怕也难获得这样的标本。显而易见,作为旧石器考古入门的“曙石器”理论很有必要进行追究。首先需要确认其地层是不是古老的地层,如果地层没问题,那就审查其标本是不是出自真正的原生地层。在泥河湾盆地,有的遗址文化遗物与其原料砾石混合成为文化层,如黑土沟遗址Ⅸ-35C层、葡萄园遗址、东谷坨遗址D层和上沙嘴地点等;也有的位于古老砾石层露头的再次堆积层中,例如青瓷窑遗址。石宝庄石器制造场的石制品断定出自原生地层[10],但其地层被确定为新近系,“推测时代为中新世—早上新世”[11],即大约1000~500万年前,如果考古证实其石制品来自原生层,那么其地层年代看来就不一定会有那么古老。

表四 完整石片类型数量统计比较

四、结 论

旧石器遗址的论证和验证,关键有二:其一,确认人工制品。只要能够识别有石制品存在就足以说明有过人类的活动,至于石制品面貌和标本上有没有非人工痕迹,那是石制品进一步分析需要考虑的事情,丝毫不影响遗址的存在。石制品的特征,不仅深受岩石原料地质环境的限制,也饱受制作者心智的制约,同时研究者认知因素的影响也是不可避免的。其二,确认地层时代。地层是断代的基础,而古生物化石是确立地层程序框架的重要手段。物理学和化学的测年虽可以细化年代,但不同的方法和不同的实验室出现的悬差往往是非常惊人的,爷孙颠倒的现象在泥河湾盆地的年代地层学研究中也有出现。

石制品的真伪辨别一直是旧石器时代考古的一个较大难题,尽管前人提出过这样或那样的判断标准,但仍然常常为此而争论不休。笔者主张,确认石制品须解析石制品组合。在TOTH石制品工艺流程的初期制品,例如Ⅰ1型(单台面单疤片)和Ⅰ2型(单台面双疤片)石核与Ⅰ1-1型(自然台面和自然背面)和Ⅰ1-2型(自然台面和部分剥片背面)石片,人类的制品不仅与猿猴的作品分不开,而且与自然碰撞形成的也实难区分,但是在生产工艺流程后期的终结产品,例如Ⅲ型(多台面多疤片)石核,Ⅰ2-2型(人工台面部分人工背面)和Ⅰ2-3型(人工台面人工背面)多方向多片疤背面石片及其加工器物,明显具有创造能力的产物非人类所为不可,尤其是在石制品制作工序系列的组合中占有一定数量的情况下,人工的性质是可以相信的。石制品研究中,“操作链”实质上就是生产工序,但它缺少“车间”环节的分工,只能解读单独的处于某个工序环节的终端产品。

当前,令人惑而不解的是,人类学家把人类的出现推到了六七百万年前,然而目前发现最早的所谓石制品只有330万年,这样,在不考虑意识形态的情况下,人类历史的无石器时代在旧石器时代考古学中如何定位,更为棘手的是,人类初期的石制品如何与猿猴动物的制品区分,这是摆在世人面前不得不思虑的考古难题。显而易见,猿猴的制品需要在未受人类影响的野生种群里观察,而自然成因的“曙石器”也需要在野外观测并进行量化统计实验。

旧石器时代的石制品,从早期到晚期,不论是中国的,还是其他国家的,大部分是相似的,只有少部分彼此之间存在差异,其差异就是文化相在时间和空间的变化,乃为古文化发展和扩散变革的生命要素,这是考古学家需要追踪和捕捉的主要研究对象。

中国旧石器的一个显著特色是器物不定型,尤其是属于泥河湾文化(Nihewanian Culture)[2]旧石器早期的器物,几乎一个一样。如果以观察阿舍利手斧和细石器文化的眼光审视中国早更新世旧石器,无不会产生不可思议和难以理解的困惑,甚至可能误以为非人工产物。诚然,黑土沟的石制品面貌与西方时新的古文化观不相调和,在中国的古文化观上也显得异常蹊跷。事实上,科学发现的机遇垂青于有思想准备的人,理论是灰色的,须在新发现的实践面前得以检验和不断修正。

旧石器时代考古的地质工作,为了保证准确无误,踏踏实实的野外勘查是必需的,不仅需要足够的专业知识或认知能力,还必须付出一定的观察时间。地层探讨必须在野外进行,离开地层剖面的争议是很难见效果的。有关的争议最好留下公开发表的文字记录,这样可以促使人们认真对待和慎重思考,因为不讲道理和不负责任的言论在现时的科学领域屡见不鲜。

黑土沟位于泥河湾盆地边缘,其文化层Ⅸ-35C是作为“泥河湾层”的底砾层呈现的,它可能随地形高低变化而被不同时代的“泥河湾层”覆盖。在“大同湖”存在时期,随着湖水的扩大和缩小的变化,这里有时被湖水淹没,有时被湖滨流水河道占据,人类一般生活在湖滨的溪流旁边。鉴于现在的冲沟大多与古湖发育时期的流水线大致吻合,所以现在旧石器考古发现常常出现在湖滨地带,而且是在冲沟两边以河流相为主的地层里。黑土沟遗址上文化层,其物质结构和成因较为单纯,不论原生还是再生,紧接着黑土沟文化层或其中某一层形成的可能是明显的。

黑土沟遗址上文化层堆积,依据其包含的轭齿象和裴氏板齿犀等组合的哺乳动物群判断,该地层属于泥河湾组下部,即下更新统下部。岑家湾台地北缘泥河湾陡坎上,布朗断层下盘的地层剖面壮观醒目,岩层构造相当清楚。推断,黑土沟遗址文化层和上文化层形成于岑家湾台地被“大同湖”淹没之前或开始时期。按照磁性地层学资料对比,其地层均位于Matsuyama反极性时的Olduvai正极性亚时段下部,年龄应该超过1.8Ma。

小长梁遗址1.36Ma的年龄数值是通过与其SW50°1583m以远钱家沙洼洞沟地层剖面对比获得的。如果这样的研究可行可信,那么位于其间的黑土沟遗址和仙台遗址(见图二所示)的地层对比则更可行,也更可信。况且,有关的地层剖面经过了水准测量,如此精确量化在泥河湾盆地的地层研究中是史无前例的。泥河湾盆地的地层古生物学和古地磁测年只要不存在重大失误,那么其地层对比的结果,绝非是中国《科学通报》审稿“专家”的武断:“粗略对比之后就得出结论,难以令人信服。”

科学研究的本质就是创新,一方面是填补空白,另一方面就是修正谬误。科学研究成果,质疑和被质疑是必要的,经过全方位挑毛病或批判,真知灼见会越辩越明。在中国科学领域,文以人存不为鲜见,但经过历史的分选终究会是人以文存。

笔者认为,黑土沟遗址的考古意义非同一般,其上文化层发现的资料也需要公布于世,为的是便于后人深入调查研究。标本收藏在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所标本馆。

[1]卫奇,裴树文,贾真秀,等.泥河湾盆地黑土沟遗址[J].人类学学报,2016,35(1):43—62.

[2]卫奇.泥河湾盆地黑土沟遗址N111E85探方石制品[J].文物春秋,2017(2):25—36.

[3]宗冠福,卫奇.泥河湾盆地发现短喙象化石[J].古脊椎动物学报,1993,31(2):102—109.

[4]汤英俊,计宏祥.河北蔚县上新世—早更新世一个过渡哺乳动物群[J]. 古脊椎动物与古人类,1983,21(3):245—254.

[5]岳峰,刘佳庆,李凯清,等.泥河湾盆地象头山科普走廊构想[C]//董为.第十五届中国古脊椎动物学学术年会论文集.北京:海洋出版社,2016:175—190.

[6]同号文,王法岗,邓敏,等.泥河湾盆地新发现的梅氏犀及裴氏板齿犀化石[J]. 人类学学报,2013,32(4):369—388.

[7]DENG CL,WEI Q,ZHU RX,et al.Magnetostratigraphic age of the Xiantai Paleolithic site in the Nihewan Basin and implications for early human colonization of Northeast Asia[J].Earth and PlanetaryScience Letters,2006,244:336-348.

[8]TOTH N,SCHICK K,SEMAW S.A comparative study of the stone tool-making skills of Pan,Australopithecus,and Homo sapiens[G]//The Oldowan:Case Studies into the Earliest Stone Age.Bloomington:Stone Age Institute Press,2006:155—222.

[9]OAKLEY KENNETH P.Man the Tool-maker[M].Chicaga:The UniversityofChicagoPress,1972.

[10]卫奇,裴树文,贾真秀,等.河北阳原石宝庄发旧石器遗存[C]//董为.第十四届中国古脊椎动物学学术年会论文集.北京:海洋出版社,2014:171—180.

[11]袁宝印,夏正楷,牛平山.泥河湾裂谷与古人类[M].北京:地质出版社,2011:1—136.