南京国际救济委员会工作述论

袁志秀

(侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,南京大屠杀史与国际和平研究院,江苏南京,210017)

南京国际救济委员会工作述论

袁志秀

(侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,南京大屠杀史与国际和平研究院,江苏南京,210017)

南京大屠杀过后,南京安全区国际委员会更名为“南京国际救济委员会”,安全区被迫解散。南京国际救济委员会延续了南京安全区国际委员会的工作,通过粮食救济、以工代赈、小额贷款、卫生服务与医疗救助等多种方式,为难民重返家园提供了一定的保障。

南京大屠杀 难民 救济 南京国际救济委员会 日军

日军攻占南京之前,留在南京的部分外国人参照上海南市难民区的成功经验,提议在南京建立安全区,以便在最危急的时候给来不及撤离的难民提供一个避难的场所。1937年11月22日,南京安全区国际委员会成立,德国西门子洋行驻南京代表约翰·拉贝任主席。本着人道主义精神,委员会在南京城内发起设立一个旨在保护和救济战争难民的中立区——安全区。安全区以美国驻华大使馆所在地和金陵大学、金陵女子文理学院、金陵神学院、金陵中学、鼓楼医院等教会机构为中心,占地约3.86平方公里,界内分设交通部大厦、华侨招待所、金陵女子文理学院、最高法院、金陵大学等25处难民收容所。12月8日,委员会发布《告南京市民书》,安全区正式向难民开放。南京大屠杀期间,南京安全区国际委员会开放难民收容所,记录和抗议日军暴行,施粥和救助南京难民,共保护了20多万的难民免遭日军杀戮。

1938年2月18日,南京安全区国际委员会更名为“南京国际救济委员会”,安全区被迫解散。在遭日军屠杀、强奸、劫掠、焚烧破坏后的南京城,南京国际救济委员会通过粮食救济、以工代赈、小额贷款、卫生服务与医疗救助等多种方式,为难民重返家园提供了一定的保障。[1]

一、南京安全区国际委员会更名为“南京国际救济委员会”

南京国际救济委员会的前身是成立于1937年11月22日的南京安全区国际委员会。1938年1月初,由于日军在南京的暴行引起世界舆论的谴责,东京方面给南京日军当局发来严厉指示,命令南京的秩序要无条件地恢复,一切行政工作均应由“自治委员会”而非由国际委员会承担。[2]南京日本大使馆的参赞福田告知拉贝这一信息后,国际委员会主席拉贝在回复福田的信函中声明:国际委员会将乐意看到地方自治委员会尽快承担起地方民政机关应承担的一切职责……您可以相信,国际委员会绝对不想继续履行平时属于地方主管部门的任何一种行政义务,也不想为自己要求这样的义务。[3]与此同时,拉贝开始考虑为消除日军误解而更改委员会的名称。1月12日,拉贝在日记中写道:“为了同日本人友好相处,我想出了一个计划。我想解散安全区委员会,成立一个国际救济委员会,在这个委员会里也有日本代表。我是否会成功,还要等着看,这个建议首先必须同安全区委员会成员和3个大使馆的官员们讨论”。[4]这是拉贝在日军的威胁下,为了南京难民的生活考虑而第一次产生关于更改委员会名称的想法。

起初,这个想法并没有得到委员会其他成员的赞同。委员们认为安全区国际委员会事实上得到了日本人的承认,他们担心一旦改名会自动解散原有的委员会,日本人可能会对委员会完全不予理睬。但是随着形势的变化,更名问题再次被提到了委员会的议事日程。2月5日,南京安全区国际委员会举行理事会会议,讨论关于是否要将现用名改为“南京救济委员会”。[5]2月17日《南京安全区国际委员会关于形势的内部报告》专门就更改名称一事做了较为详细的叙述,提到国际委员会早已考虑更改其名称,为此选择一个新的名称,以更好地表达该委员会存在的理由。关于更名事宜,日本当局也表示了同意。[6]

2月18日,南京安全区国际委员会召开理事会会议,拉贝、贝德士、米尔斯、特里默、马吉、施佩林、斯迈思出席了会议,会议决定“南京安全区国际委员会即日起以南京国际救济委员会的名称继续工作”,并委托斯迈思博士将更名事宜通知给各国驻华大使馆以及上海有关救援组织。米尔斯被选为救济委员会的副主席,斯迈思被任命为财务副主任。[7]拉贝将更名事宜通知了美国大使馆、德国大使馆与英国大使馆,说明“该名称更符合委员会的工作性质,便于委员会继续开展自己的工作”。[8]至此,南京安全区国际委员会正式更名为“南京国际救济委员会”。2月19日,拉贝致信上海南京救济委员会、自治委员会以及德国驻华大使馆罗森博士,说明2月18日南京安全区国际委员会决定即日起以“南京国际救济委员会”的名义运行。[9]南京国际救济委员会的办公地点起初在宁海路5号,后于1938年6月1日搬迁到天津路4号。

南京安全区国际委员会改名之后成为一个纯粹的救济委员会,但是其工作的内容和性质与更名之前没有多少改变。对于国际救济委员会的职能和工作任务,拉贝曾经说过:“我们是一个如同在其他许多国家常见的纯民间组织,除了努力帮助本城受苦受难的贫苦居民以外,没有任何其他目的或目标”。“请你们注意‘纯粹’二字,就是说什么也不多,但是什么也都不少”。[10]1938年2月23日,拉贝离开南京。南京国际救济委员会的工作仍在继续,一直持续到1941年。

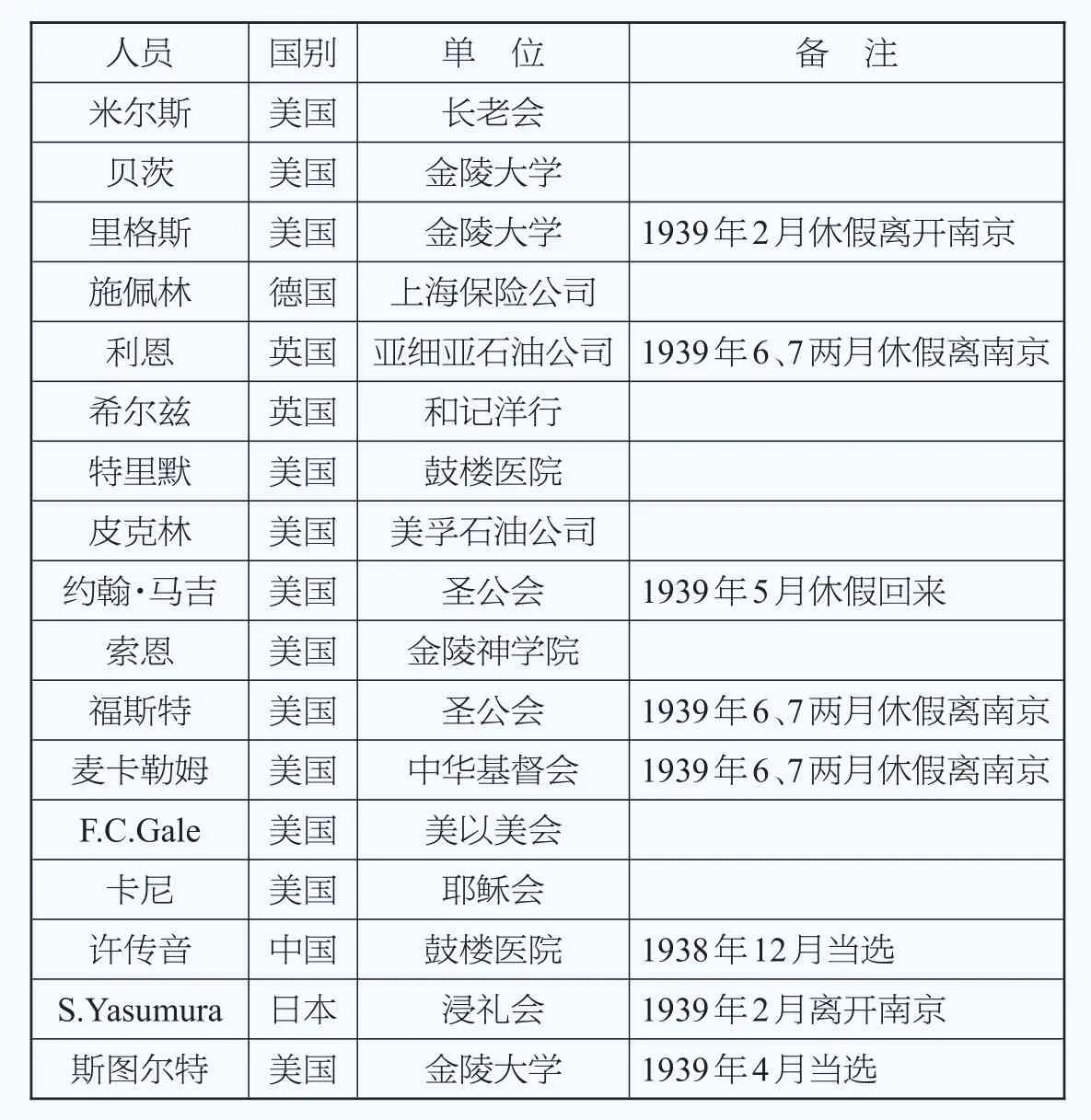

职员(1938年6月至1939年4月)

成员(1938年6月至1939年4月)

二、南京国际救济委员会的人员组成

从南京安全区国际委员会成立到南京国际救济委员会的工作全部结束,有一些西方人士离开,也吸收新的委员加入,人员处于一个动态变化之中。

由于拉贝要离开南京,1938年2月18日的委员会会议选举米尔斯为副主席,斯迈思博士继续担任秘书并增加了一个新的职务——财务副主任。1938年2月23日拉贝离开南京后,南京国际救济委员会的主席先后由米尔斯和贝德士代理。米尔斯1939年5月离开南京回美国度假,贝德士则接替了他的工作直至1941年4月离开南京。南京国际救济委员会的工作人员,论国籍有德、美、英、中、日、丹,论宗教则有耶稣教、天主教、回教、佛教,但是都能共同合作,在工作中没有因国籍、种族与宗教之不同而发生障碍。[11]由于不时有人员离开,委员会职员和成员处于一个动态变化中,这从1938年6月至1939年4月的人员变化及任职时间中得到反映[12]。

三、南京国际救济委员会主要工作

南京大屠杀过后,南京国际救济委员会与南京万国红十字会、国际红卍字会、南京中国红十字会、鼓楼医院、教会学校及教堂等合作,投入了繁忙的难民收容和救济安置等工作中。对于救济委员会中的秩序恢复委员会来说,1938年3月是一个忙碌的月份,救济委员会总部及4个支部全面运转。仅仅在2月7日至5月31日,秩序恢复委员会为17536户家庭涉及84403人提供了帮助。[13]1939年5月后,由于经济形势的极度恶化,南京国际救济委员会的救济活动仅仅限于以发放谷物和面粉的形式提供事务方面的援助。到了1940年8月1日至1941年4月30日之间,南京国际救济委员会的工作只能在继续压缩项目的忧虑中展开。南京国际救济委员会在艰难中开展的难民收容和救济工作,在一定程度上为难民重返家园提供了保障,给南京难民在黑暗中带来生的希望。

(一)记录和揭露日军暴行

难民区解散后,日军的暴行并没有减少,南京的秩序再次成为一个问题。因此记录和揭露日军暴行的工作并没有停止,并成为南京国际救济委员会成员们的重要工作之一。

抢劫和强奸事件接连不断,在委员会成员的眼皮底下就发生了多起。1938年2月19日下午,在一个隶属的难民营里,一名年轻的女孩遭到了强奸。[14]3月11日,一个妇女在隔壁的一个小棚屋里遭到两名士兵强奸。3月19日,在金陵大学语言学院难民营,一个日本士兵强奸了一个难民——一个19岁的姑娘。[15]魏特琳在1938年5月13日《金陵女子文理学院难民营报告》中提到:“如果此类事件在城市的许多地方正在发生,那么我们关闭难民营把数千名女性送回家会让事态更恶劣?……我知道如果我有个年轻的女儿,我死也不让她去城南或城东生活。”[16]

屠杀和抢劫并没有停止。1938年3月1日,南京国际救济委员会在提交的目前形势概述中记叙道:“2月28日上午,一个姓方的妇女(她一直住在军校)和她的家人一起在珠江路。一个日本兵告诉她闪开,并用刺刀从她背部扎了进去。刺刀完全穿透背部并从前面露了出来。她在被送到医院后大约5分钟死去。”[17]1938年3月11日,门西五福路角落18号的蔡庞兴本人遭受日兵射杀、妻子蔡李氏被刺、家庭财物被抢,南京国际救济委员会派调查员调查后向米尔斯反映,米尔斯说:“情况好多了。但是仍然比较混乱。……这个事件是我们两个调查人员一天工作的一项内容。我按照他们的叙说,不加修饰地记下这起事件。这起事件中的哀婉与伤感直击内心深处。”[18]

(二)南京地区战争损失调查

为了更好地开展赈济工作,1938年2月中旬,南京国际救济委员会委托原南京安全区国际委员会秘书、金陵大学美籍社会学教授斯迈思及其助手20余人,对南京市区、郊县民众在日军暴行中人口伤亡与财产损失情况进行调查统计。调查工作从1938年3月上旬起至6月中旬止,历时三月有余。斯迈思根据调查情况撰写南京1937年12月至1938年2月城区、郊区人民在日军暴行中损失情况的调查报告《南京地区战争灾祸(1937年12月—1938年3月)》,该报告为后面的救济工作提供了依据,更是关于南京地区战争损失状况最早也是比较全面的一份调查报告。

(三)收容和救济工作

1938年2月18日,安全区解散,但是难民收容所并没有立即终结,而是采取了逐渐关闭的方式,直至1938年5月31日,难民收容所正式关闭。在这期间,当其中一家收容所关闭,就将其中的难民转移至另外一个收容所,不至于使无家可归的难民因为难民所的关闭而流落街头,甚至招致日军的屠杀等暴行伤害。截至1938年5月,25处难民收容所关闭了19处,还剩下金陵大学、金陵女子文理学院、金陵神学院、金陵女子神学院、金陵中学和大方巷15号的六个收容所[19]。难民收容所难民人数从2月至收容所彻底关闭,处于动态变化之中,只能根据难民收容所接受救济粮食的难民人数,估算出收容所的难民人数:二月份为36800人,三月份22处难民收容所的难民总数为26700人,四月份16处难民收容所难民总数为21750人,五月份7处难民收容所难民共计为12150人。[20]此外,除了难民区的难民外,还有数万难民由国际救济委员会协助居住在私人房屋里。

“无论是回到自己家里去的或是仍住在安全区内的那些人,人人都面临着一个共同的困难,就是吃饭问题……”[21]因而,食物问题是委员会一直担心的。1939年5月1日至1940年7月31日,委员会为16170个家庭发放了食品。1940年8月1日至1941年4月31日,委员会在资金许可的范围内尽量救助那些有几个年幼子女的家庭,救助名单压缩到1.1万个家庭。最后接受食品救济的家庭总数为11724个,总计36763人。在这一阶段,共发放了8188担小麦、碾碎的小麦、玉米和不同等级的面粉,共为1965个家庭发放了2688件棉衣。[22]

除了粮食救济之外,委员会还采取了现金救济、小额贷款和以工代赈的方式对各种难民进行分类救济。如1938年5月至1939年春,共发放救济金10671元,平均每户3.29元。小额贷款主要是资助扶持一些手工业小作坊。全部贷款中之3/4用在衣服与鞋之制作、纺织以及食物之制作业上,家具与器皿、印刷、金工、理发及竹草工作之救助占数较少。申请贷款的难民中,85%是重操旧业者。国际救济委员会共放出个人贷款147宗,每宗平均42元,总额为7675元。[23]

以工代赈是南京国际救济委员会的另一种救济方式。如在1938年5月至1939年春天的工赈主要是在冬季被服的供给中,由难民参与棉花的弹制,衣服的裁剪、缝制及翻棉等。此外还有沟渠、道路填平,农场工作,修路,卫生工作,记录缮写等工作。各种工作共付工资15500元,相当于600人一个月的工作。[24]除此之外,南京国际救济委员会还在积极考虑为郊区提供春耕种子,以便尽快恢复农业生产。1938年4月13日,副主席米尔斯向日本大使馆花轮义敬总领事写信,指出水稻种子短缺最严重的地区是江宁和句容沿线,总共需要的且无法购买的水稻种子是23600石。提出如果军队能立即采取措施使种子和食物供应成为可能,会有很大援助作用,同时指出种子问题尤为紧迫。[25]

除上述救助之外,南京国际救济委员会还为离开南京的难民提供现金救济。难民的通信、私人汇款,也多由救济委员会中工作人员咨询与协助。比较大的捐赠有两次,一次是捐赠金陵女子文理学院1600元,使该院600名左右的女难民能继续收容至夏季,另一次是有5名盲女孤立无助,遗留在收容所里,救济委员会决定付款500元作为一部分资助,送其到盲人学校里等等。[26]

(四)难民的卫生服务和医疗救助

南京大屠杀期间,对于大多数平民来说,唯一可以提供医疗服务的是鼓楼医院,在紧急时期做出了重要的贡献。除了紧急补充的160张床位及医院的所有常规诊所,在红十字会的帮助下,医院又成立了三个外出诊所。南京大屠杀之后,南京国际救济委员会与鼓楼医院约定,将贫病者移送该院,有时由委员会捐助现金,供医药服务之需要,或由委员会代为支付病人的医药费。

鼓楼医院医生布莱迪从返回南京的第一天开始,就为3万难民接种天花疫苗,并安排难民营诊所工作。[27]在1938年春收容所的防疫运动中,种痘者共为16256人,注射伤寒霍乱预防针者共在12000人以上。此外,南京国际救济委员会获得了大宗鱼肝油,以供鼓楼医院之用,并煞费苦心将大量鱼肝油分发给收容所儿童。自1938年3月起,国际救济委员会还购买了奶粉,给医院的难民婴儿吃,并将其中若干分发给收容所中数十名婴儿。委员会在医疗救助上开展了卓有成效的工作,虽然难民中脚气病、痧子、猩红热等患者较多,但是死亡者尚少,难民间没有严重病症的流行。

南京国际救济委员会在南京的工作,得到了国民政府的感谢和南京人民的铭记。1938年4月22日,国民政府外交部向南京国际救济委员会表示感谢,感谢委员会的全体成员发扬了正义的精神,尽最大努力保护了南京难民。[28]并给贝德士、斯迈思、里格斯等人授勋,但由于当时特殊的战争环境,授勋并没有公开。1939年1月23日美国驻华大使馆函告贝德士:“1938年6月30日中国国民政府秘密训令,授予您襟绶景星勋章。此项勋章现已送至使馆,希尽早来馆出席授勋招待会。您当可同意,此事不宜为外界广泛知晓”。[29]1941年南京国际救济委员会致信给贝德士,以表彰其在救济和安置难民上所做的重要工作:“您的南京国际救济委员会的同事热切地向您致以诚挚的谢意,感谢您……积极参加本委员会的后期工作。在担任本委员会主席的两年时间里,您更是不遗余力地工作。我们怀念您的谆谆教诲,倾慕您的卓越能力。您将激励我们向前。我们代表本委员会由衷地向您赠与‘名扬南京’的美誉。你是南京人民过去4年里最忠诚的朋友,您给予了他们最真实最无私的服务和帮助。”[30]

[1]袁志秀:《南京大屠杀之后的难民安置与救济工作》,《日本侵华史研究》2015年第4期。

[2][3][4][5][6][7][8][9][10][21][德]约翰·拉贝:《拉贝日记》,江苏人民出版社、江苏教育出版社,1997年8月,第369、370、397、587、677、678、674、674、684、580页。

[11][12][19][20][23][24][26][28]张生等编:《南京大屠杀史料集12:英美文书·安全区文书·自治委员会文书》,江苏人民出版社、凤凰出版社,2006年1月,416、422-425、397、395、404、402、406-407、138页。

[13][14][15][16][17][18][22][25][27][30]张生等编:《南京大屠杀史料集70:耶鲁文献(下)》,江苏人民出版社、凤凰出版传媒集团,2010年12月,第577、545、548、570、529、543、618、568、517、236页。

[29]章开沅:《南京大屠杀的历史见证》,湖北人民出版社,1995年7月,第7页。