利益、权力和制度:旅游社会冲突的成因机制

蔡克信,潘金玉,贺 海

(1.四川大学 旅游学院,成都 610064 ;2.重庆文理学 院旅游学院,重庆 402160)

利益、权力和制度:旅游社会冲突的成因机制

蔡克信1,潘金玉1,贺 海2

(1.四川大学 旅游学院,成都 610064 ;2.重庆文理学 院旅游学院,重庆 402160)

探索旅游社会冲突的成因机制,是实现冲突治理、推进旅游可持续发展的前提。应用扎根理论方法,通过对四川省L县H景区社会冲突主体双方访谈材料的编码分析,可以发现:旅游社会冲突是经济利益、制度、权力、能力等因素综合作用的产物,其中经济利益是引致社会冲突的直接诱因,权力及制度是旅游冲突产生的深层成因,能力是社会冲突产生的中介条件;同时发现:客观意义上的利益分配不均是冲突产生的必要条件,而弱势利益群体主观意义上的相对剥夺感的形成是旅游冲突产生的充分条件,并且作为“魅力型领袖”的旅游精英及参照群体的选择对于弱势群体相对剥夺感的形成具有显著影响。这些认知,在一定程度上为冲突解释从“单维分析”走向“多维分析”提供了框架与参照,也为旅游管理部门制定相关决策提供了新的视角。

旅游社会冲突;成因机制;扎根理论;相对剥夺感

一 问题的缘起

旅游社会冲突是指旅游开发过程中旅游者、当地社区、地方政府、NGO组织和外来旅游开发商各利益群体之间以及社群内部成员之间,因信仰、权利、地位、价值观念、利益分配等差异而引发的社群对抗[1]。旅游业的深入发展,使旅游地的社会冲突现象频发。近年来,仅媒体公开报道发生冲突事件的就有凤凰古城、丽江古城、涠洲岛等景区。在建设和谐旅游目的地和推进旅游可持续发展的背景下,社会冲突治理已成为旅游目的地治理的重要内容。而深入理解旅游社会冲突的成因机制,则是实现冲突治理的前提与基础。

有关社会冲突的成因探讨,经典的社会学者从不同视角提出了诸多理论成果。科塞强调,现存不平等体系中合法性的撤销是冲突产生的关键前提[2]21-22;达伦多夫认为,现代社会冲突是一种应得权利和供给、政治和经济、公民权利和经济增长的对抗,并认为冲突是权力分配而非经济因素所引起[3]4。而我国学者孙立平认为,社会分工的深化以及在社会分工基础上形成的利益分化是现代社会冲突频现的重要原因[4]171;于建嵘则将农村利益冲突加剧、农民负担过重视为我国农村社会冲突事件最为重要的导致原因[5]。

虽然经典的理论成果为我们认识社会现象提供了有益启示,但是旅游社会冲突源于20世纪后期大众旅游的兴起,与早期以社会运动为代表的社会冲突现象具有显著不同的时代背景,且由于旅游业的综合性、外向性等产业特征,使旅游社会冲突具有其自身的复杂性和特殊性。而国内外学者对于旅游地社会冲突的研究始于21世纪之后,研究成果较为匮乏。国外学者认为,旅游利益分配不均、文化价值观的差异等造成了不同利益主体之间的社会矛盾[6],并主要将其作为旅游负面影响的产物予以关注[7-8]。而在国内研究中,虽然部分学者对冲突的成因解释进行了初步探讨,但现有研究更多停留于现象层面的描述,如经济因素说,即利益主体的自利性[9]、补偿资金问题[10]等,社会因素说,即居民就业不足、基础设施建设滞后、交通压力、居民生活水平没有有效提升[11]等,环境因素说,即环境恶化问题[10,12]等,此外,也有学者持“景区冲突源于合同”[13]之说等等。

虽然国内外学者对于旅游社会冲突的关注已经有了较好的积累,有助于深化对冲突现象的认识,但也存在一定的不足。在研究方法上,现有文献以“客位”视角的规范分析居多,缺乏对于参与实践的冲突主体行动逻辑的研究;在研究内容上,以描述性研究为主,导致重复性研究较多。由此使得现有研究成果停留于现象的描述与事件的表达,而缺乏深层次成因机制的理论解释。伴随旅游业的深入发展以及旅游目的地的社会转型,社会冲突日益成为一种常态现象。在这样的现实背景下,探寻旅游社会冲突背后的成因机制,仍为旅游目的地治理研究的重要任务。

基于上述理论研究和现实背景,本研究尝试回答:导致旅游社会冲突产生的因素是什么?各形成因素间的作用机理是如何的?为此,本文以四川省H景区的冲突事件为例,通过对冲突利益主体访谈材料的编码分析,建构冲突成因机制模型,以期深化旅游社会冲突的成因解释。

二 研究设计

(一)研究方法

扎根理论方法是由巴尼·格拉泽(Barney Glaser)和安塞尔姆·施特劳斯(Anselm Strauss)于1967年提出的一种质性研究方法,其基本路径是自下而上的建构理论,即扎根理论是从数据中而不是从预想的逻辑演绎的假设中建构分析代码和类属,从而使质性探究方法超越描述性研究,进入解释性理论框架的领域,由此对研究对象进行抽象性、概念性的理解[14]7。本文主要关注旅游社会冲突的成因机制研究,考虑到现有研究缺乏成熟的理论解释,对该问题的思考仍然属于探索性研究。因此,扎根理论的研究方法更加契合本文的研究问题。同时,扎根理论方法也有助于从主位的视角(即当事人的角度)理解被研究者的态度、观点及感受。

(二)研究对象的选择

本文选取四川省L县H景区社会冲突为研究对象,主要基于两点考虑。首先,L县H景区的社会冲突事件已经持续了两年,且冲突双方仍然处于紧张的对抗关系之中,是一例较为典型的因旅游资源开发而引起的旅游社会冲突事件;其次,基于可进入性的原则,本文作者对这一冲突事件已进行了前期的观察,且与冲突利益双方建立了一定联系,便于田野调查的进入,为扎根理论所需的基础数据的收集提供了一定的便利。

(三)冲突概述

四川L县H景区为国家级重点风景名胜区及国家4A级旅游景区。B村为H景区外的彝汉混居行政村,由3个生产组构成。其中一组紧邻进入H景区的旅游公路,在旅游业的带动下,以农家乐为主要经济。二组与三组均位于海拔约1900米左右的半山处,且距离旅游公路约3公里,经济发展较为滞后,其经济来源仍然依赖传统农业种植、挖药及务工,仅有少数村民参与低层次的旅游服务工作,在H景区的旅游开发中获益较低,2014年人均年收入不足2000元。本文关注的冲突现象发生于B村二组与地方政府之间。为叙述方便,下文B村主要指B村二组。

H景区的社会冲突事件源于B村村民在海拔约2300米的山顶(野猪凼)上建设经营的5栋木屋客栈而起。2014年6月,在二组村民阿布的带领下,二组46户村民通过土地入股、集体参与的方式成功修建了5栋木屋用于旅游经营。在此之前,2009-2012年间,阿布等4位村民即在此进行过第一次木屋修建,但经营失败。在第一次修建木屋时,村民自筹资金将B村至山顶野猪凼的5公里上山公路进行了修复平整,并接通了电源。在2014年6月木屋建成后,村民又自筹资金将5公里外的山泉水接通至山顶,解决了木屋接待的饮水问题。由于选址具有开阔的景观视野,木屋与周围生态环境较为契合,营业以来深受市场青睐,经营较为成功。

由于木屋客栈是在未取得相关行政审批的手续下建成经营的,地方政府要求对其进行拆除。2014年9月22日,景区所在的M镇人民政府下发了“停建拆除通知书”,以违反镇总体规划为由要求对其进行拆除。2015年6月29日,M镇人民政府再次下发“拆除违法建筑通知书”,同时州国土局景区分局也下发了“责令停止国土资源违法行为通知书”,以违反《土地管理法》为由要求村民在30日内自行拆除。而村民认为木屋没有合法的相关手续是由于地方政府不受理申请所致,且所占用土地为生产队集体所有的弃耕地,从而拒绝拆除。由此引发社区居民与地方政府之间的冲突对抗。

(四)数据收集

为研究需要,本文第一作者分别于2015年7月20日至23日、2015年11月12日至18日两次进入L县H景区展开田野调查。第一次进入H景区,分别与社区居民、村镇领导及景区管理局展开座谈,详细了解因木屋客栈而起的社会冲突起因、经过及B村的旅游发展现状等内容。在第一次座谈资料的梳理基础之上,就社会冲突的起因问题再次深入H景区进行调研。第二次田野调查中,作者对集体入股的46户社区居民中的17户居民和村、镇及景区管理局的3名工作人员均进行了深度访谈,此外,还对46户入股村民之外的4名无直接利益居民就H景区内的旅游社区参与进行了补充访谈,并对冲突事件中涉及到的专业问题咨询了一位注册城市规划师。

其中,针对20名直接利益主体的访谈材料构成了本次扎根理论编码的主要内容。在直接利益主体的访谈中,受访者人口统计特征为:男性17人,女性3人;汉族9人,彝族11人;小学文化以下2人,小学程度9人,初中程度5人,高中程度2人,大专及以上2人;30岁以下3人,30-40岁2人,40-50岁8人,50-60岁5人,60岁以上2人。

在访谈中,详细了解旅游社区的社会经济现状、旅游参与现状等,以此作为研究的相关社会背景资料。通过田野调查,累计获得约1200分钟的访谈及座谈录音以及众多的图片、文档材料等基础数据。为遵守学术伦理,文章对涉及到的相关地名、人名进行了隐匿处理。

三 材料编码

扎根理论的编码包括开放性编码、主轴编码和选择性编码三个阶段。而在编码的过程中,有两个构成归纳分析基础的基本子过程:单元化和类别化[15]132-133。单元化就是将信息单位从文本中分离出来;而类别化是把通过单元化的信息单位,根据意义相似性组织成不同的类别,并对类别进行再整合。在编码的过程中,通过持续不断的比较,实现单元化和类别化,并达到类别数量的饱和,最终在核心类别之间建立故事线,从而建构理论模型。

(一)开放性编码

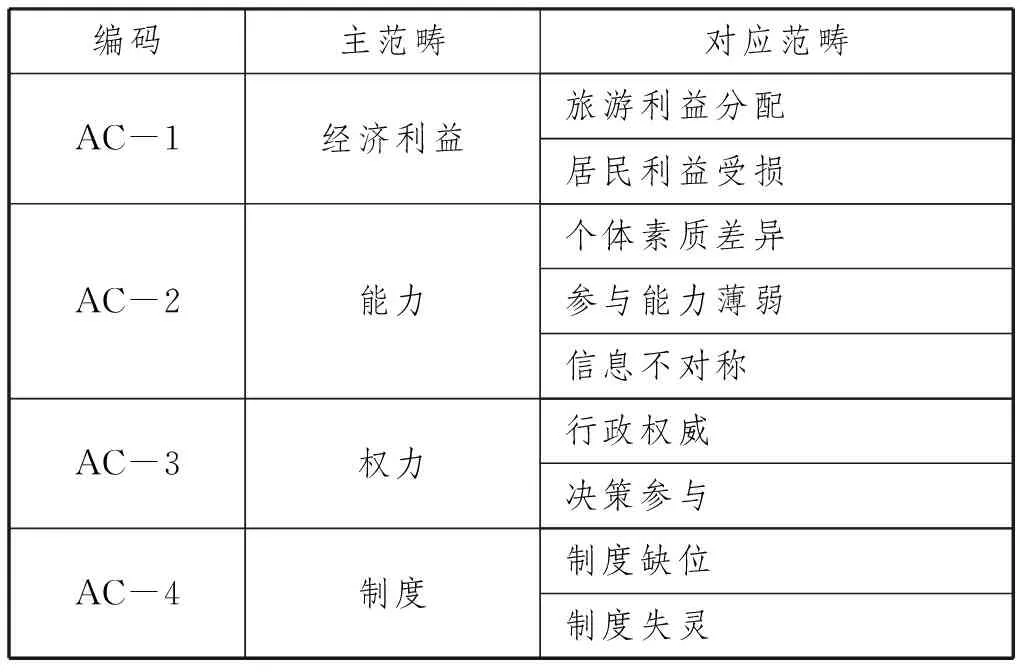

开放性编码就是将原始数据概念化、范畴化的过程。在开放性编码的过程中,研究者始终以开放的心态,按照扎根理论的“契合(fit)和相关(relevance)”原则对原始资料进行编码。通过持续比较的开放性编码过程,最终共提取24个初始概念和9个范畴。9个范畴分别为:行政权威、决策参与、旅游利益分配、居民利益受损、信息不对称、个体素质差异、参与能力薄弱、制度缺位、制度失灵。限于篇幅,文中仅列出示例(如表1所示)。

表1.开放性编码示例

(二)主轴编码

主轴编码是在开放性编码的基础之上对范畴进行连续不断的比较,再加以合并和类聚。通过提炼更加精炼、更加具有理论性和指向性的主范畴,将开放性编码获得的分散独立的初始概念与范畴整合为连贯的整体。同时,不断回到原始资料中将这些主轴编码的范畴与相关原始语句联系起来,检验其提取的真实性和可靠性。通过主轴编码,合并次要范畴,最终精练出4个主范畴:经济利益、能力、权力、制度。

表2.主轴编码形成的主范畴

(三)选择性编码

选择性编码的主要目的是在前两步对范畴形成较为明确认识的基础上,进一步甄别核心范畴。选择的核心范畴可以把所有其他的范畴串成一个整体,从而起到提纲挈领的作用。并通过“故事线”在核心范畴与其他范畴之间建立联结关系,建构成一个新的理论框架。本研究的“故事线”可以概括为:旅游社会冲突是旅游地不同利益相关者之间,在经济利益争夺过程中因权力、制度及能力共同作用而导致的利益分配不均的矛盾冲突现象。以此故事线为基础,本研究建构出“利益—权力—制度”(Interest-Power-Institutions)的旅游社会冲突成因机制模型(如图1所示)。

图1.旅游社会冲突的成因机制模型

四 研究发现

(一)经济利益是导致旅游社会冲突的直接诱因

经济利益直接诱导了社会冲突的产生,主要表现在两个方面:一方面,旅游资源的开发,带来旅游利益的争夺,为社会冲突主体与客体的产生创造了条件;另一方面,围绕旅游利益的争夺,形成了获利较少的弱势利益群体,产生客观意义上的利益分配不均。

冲突的客体是利益双方冲突行为指向的目标与对象。经济发展本身就是一个引起社会高度不稳定的过程[16]33,而迅速扩大的利益成果是激发社会冲突产生的重要条件[17]78。而旅游收益在旅游发展之前是不存在的,或者说是潜在的,旅游发展之后才逐渐浮现出来,并成为人们所争夺的对象[18]。在本次冲突事件中,木屋建设前,野猪凼是一块偏僻、交通不便、没有水源、没有电力的“弃耕地”,除了村民偶尔放牧之外,很少有人关注这一地块的资源价值,即使是村民带领游客到此徒步、露营、烧烤,并在此第一次搭建木屋时,相关政府部门也并未阻止建设活动。而在村民找到水源、接通电力,并成功经营之后,当地管理部门才出具第一份拆迁通知书,政府管理部门的这一行为在当地村民看来是“眼红”。村民不断追问的是:“为何在第一次搭建时,他们(政府)不来阻止?修路、拉水管的时候,他们(政府)怎么没来管呢?现在营业了,他们(政府)却又要来强拆?”(20151112YGM-M)①而在访谈与座谈中,地方政府对于这块“弃耕地”也有自己的经济利益考虑,地方政府不止一次地提到希望引进旅游开发商对该地块进行整体开发打造,甚至提到要在此建设山地自行车道、景区大门、温泉酒店等众多开发项目。

冲突的主体是指存在着利益分歧的行动双方。在本次冲突事件中,围绕木屋客栈的拆迁,原先并无明显利益矛盾关系的社区居民与村镇领导、景区管理者由“准群体”(quasi-group)演变为“我们-他们”、“老百姓-当官的”两个鲜明对立的“利益群体”(interest-group)[19]178-180,从而实现了显性冲突群体的创建。

另一方面,围绕旅游利益的争夺产生了客观意义上的利益分配不均,并形成弱势利益群体。旅游经济利益的争夺是一个持续的动态博弈过程,而每一次的利益博弈也都会产生获益较少利益群体。如果某一利益群体在持续的利益博弈中长期作为较少获益方而存在,则势必会对现有利益的分配模式产生抵抗,并积极争夺新旅游收益的分配主导权。而在本次冲突事例中,社区居民之所以强烈保护仅有5间客房的木屋客栈,关键在于社区居民长期在H景区旅游利益的分配中获益较低,而建设在村集体所有土地上的客栈收益可不受管理局的支配,且现有的经营成功使村民看到未来扩大旅游收益的可能。简言之,社区居民的抵抗既是对过去旅游利益分配不均的一种回应,也是对未来有望成为新旅游收益的分配主导权的一种争夺。这在居民的访谈中可以得到较好的佐证:

老百姓拥护这个木屋,(因为)家里东西可以变成钱。现在羊子可以卖出去了,鸡蛋可以卖出去,腊肉、虫草、贝母都可以直接卖给游客了,还比镇上卖的价钱高,以前腊肉洗干净了送到山下都没人要。虽然现在规模不大,但是后面再扩建,再做大点,对我们老百姓还是有利的。(20151113SLM-M)

(二)权力与制度是导致社会冲突产生的内在根源

社区参与是一个实实在在的政治过程[20],其中权力问题无疑是社区参与旅游发展过程中的本质问题[21]。然而,在旅游的关键性问题讨论中,权力却总是被有意或无意的忽略[22]xi-xii。由于各利益主体先在性的社会结构因素,在旅游的开发中极易生成不平等的、甚至是剥夺的权力关系,从而成为引发各种社会矛盾与冲突的潜在根源。

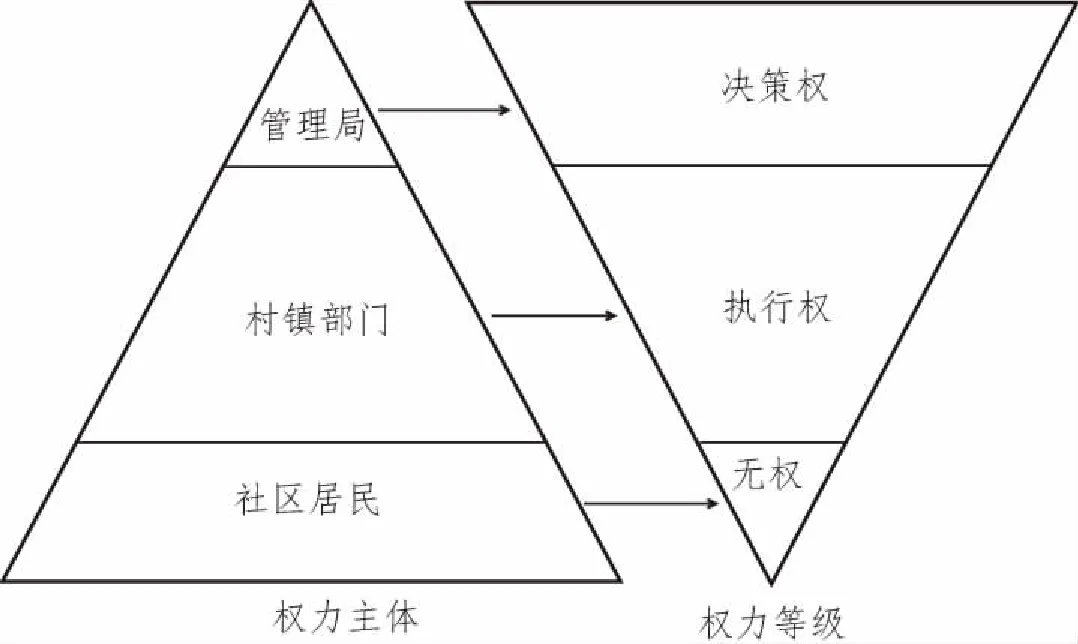

权力运用存在于可以观察到的明显的或者隐蔽的冲突中,它既可以通过决策制定的形式表现出来,同时也可能存在于不决策的形式中[23]10。换言之,决策构成了权力运用的主要内容,也是利益主体之间权力关系强弱的典型体现。在我国当前的乡村旅游发展实践中,权力关系的不对等表现尤为显著。在本研究中,可以清晰地看出在H景区内“社区村民—村镇部门—管理局”不同主体所对应的“无权—执行权—决策权”的倒金字塔形权力等级结构(见图2)。

图2.利益主体的倒金字塔形权力等级结构

其中,村民作为社区的主人,普遍处于无权的状态。广大的社区居民不仅无法参与到决策制定的过程中,更有甚者对于已经制定实施的政策也是所知甚少,成为沉默的大多数。而村委及镇政府部门在旅游业的发展中仅有决策执行权。虽然按照国家相关规定,村委本是社区村民的利益代言人,理应维护旅游社区的集体利益,然而,由于村委会受地方政府等级权力的辖制,实际已成为政府权力在乡村社区中的延伸,由此导致村镇部门实际上已成为管理局的权力体现与利益实现的执行部门。这在本次冲突事例中的项目行政审批程序上得到充分体现。在项目建设中,原本自下而上逐层申报的审批程序,在实际执行中却演变为“上级同意就审批,上级反对就拒绝审批”的自上而下体现领导意志的过程。

而具有行政管理职能的景区管理局则成为地方旅游发展的主导者和实际权力的拥有者。在本次冲突事件中,景区管理局的权力使用在“决策”与“不决策”两个方面均得到充分的体现。一方面,管理局通过“不决策”,即不予审批的方式使木屋成为违法搭建;另一方面,又通过“决策”,即下发多个通知文件要求对违法搭建进行拆除。

在参与旅游开发的过程中,任何合法的手续都必须经过地方政府的审批同意方可进行,这在无形之中使得地方政府成为拥有掌控旅游参与入口的决定权唯一权力主体。而权力关系的强弱直接决定了参与旅游的深度与广度,进而左右了旅游利益的分配。这也进一步表明,社会冲突本质上是社会权力的集聚过程和结果的显现[24]。

制度是一个社会的游戏规则,更规范地说,它们是为决定人们的相互关系而人为设定的一些契约[25]3。虽然制度的设计力求平衡相关群体的利益,但是在实际执行中,仍然表现为制度失灵或制度缺位,并为冲突的产生提供了温床。有学者认为,产权制度不合理是引发目的地社会冲突的根源[26]。但在H景区的社会冲突事件中,制度性因素却表现在另外两个方面:一是城乡规划管理制度,二是作为州政府派出机构的景区管理制度。

根据我国《城乡规划法》、《土地法》等相关法律法规的规定,城乡各项建设活动必须坚持先规划、后建设的原则。在乡村进行的项目建设,需向镇人民政府提出申请,由镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证,建设单位或个人在取得乡村建设规划许可证后,方可办理用地审批手续。虽然2007年修订的《城乡规划法》正式将乡村规划纳入规划法律体系中,但由于规划资金的制约,导致在广大乡村地区,乡村规划仍然长期处于缺位状态,以致地方政府部门在进行项目审批时缺乏相应的法定依据。这一“制度失灵”既为部分政府部门的审批和监管提供了较大的设租寻租空间,同时也为地方政府权力滥用,如上述“不决策”的权力使用提供了便利。本案例中因木屋客栈所引发的冲突事件也正是这一制度失灵的产物。

除此之外,在访谈中,被居民提及较多的则是州政府派出机构的景区管理制度。H景区管理局隶属于州政府管辖,但其行政地域又在L县境内,这就造成了H景区实际上是L县内的一块旅游飞地。根据H景区的官方网站显示,H景区管理局成立于2003年,辖一镇一乡,管理总人口约2万人。景区管理局行使县级行政权力,但又缺乏相应的政府机构与管理部门,由此导致在日常的行政管理中,出现管理局与L县扯皮推诿的情况。正如访谈中管理局的一位管理人员所言:

“(管理局)只是行使县委县政府的职能,人大、政协这边还是依靠L县那边。执法局、执法单位啊,我们这边也还是只能依靠那些派出单位。”(20151115HMD-M)

同时,景区管理局既是旅游景区的开发经营者,同时又是地方行政的管辖者,这种明显的角色重叠,使得管理局兼具市场主体与行政主体的双重特征。这也是当地居民所说的“只管旅游,不管我们”,引发当地居民不满的深层次制度原因。

(三)能力是社会冲突产生的中介条件

权力与制度既可直接影响利益群体的利益分配并产生社会冲突,同时也会通过影响利益群体的获益能力,进而影响到旅游利益分配。旅游的发展加剧了旅游地社会的贫富分化,而在贫富分化的背后是不同群体在表达和追求自己利益的能力上所存在的巨大差异[27]51。社区居民在旅游开发中处于普遍的弱势地位,而这种弱势地位典型的表现为能力匮乏状态,这也是社区居民在旅游参与过程中始终存在参与意愿不高、参与水平较低的关键所在。在H景区的旅游开发中,社区村民普遍认为自己“没有文化、没有知识”,“不懂法律、不懂国家政策”,仅能参与抬滑竿、建筑劳动等极为有限的苦力工作。而能力匮乏的背后,既有居民个人综合素质的差异,也有权力与制度影响下的信息不对称因素,这些因素的叠加,加剧了能力贫困。

五 理论思考

通过上述分析可以发现,旅游经济利益是社会冲突产生的直接诱因。但利益争夺及利益分配不均是否一定导致社会冲突的产生?H景区的旅游开发已有20余年,但为何近年才频现冲突事件?这仍然值得进一步思考。

同时,通过对访谈材料的进一步分析,还可以发现:由利益分配的不均到社会冲突的产生仍然需要其他中间变量的作用,而这一中间变量就是弱势利益群体的相对剥夺感。

相对剥夺感是个体或群体对于自身相对状况所持有的一种态度,是一种主观的心理感受,这种感受源于一种与参照群体进行社会比较的结果[28]336-338。而乡村旅游的发展打破了乡村的地缘关系与亲缘关系,让乡村从封闭走向开放[29]。同时,现代自媒体技术的发展,也为社区居民通过与外部世界的比较深刻认识自身的社会经济地位提供了可能。在调研中,笔者发现社区居民将自身与多个参照群体进行比较,包括社区居民与周边非景区管理局管辖的乡村相比,感受到不同管理制度下的利益得失,从而否定管理局的管理体制;通过与游客的交流,社区居民将自身的生存状态与游客口中其他景区的社区居民相比,进一步增强对地方政府的不满。此外,社区居民将本村的“第一书记”与新闻宣传中的“第一书记”相参照,从而将自身经济贫困及利益受损归于管理者的行政失职与不作为。

综上可以看出,虽然比较维度不同,但作为弱势群体的社区居民均获得了同样的相对剥夺感。也正是在这种多重群体的比较过程中,社区居民将客观存在的利益分配不均内化为相对剥夺的主观心理感知,从而强化了社区居民对于自身弱势地位的阶层认知[30]。

而在相对剥夺感的形成过程中,旅游精英则发挥了关键性作用。旅游精英是在社区参与旅游发展过程中,依靠旅游走上富裕之路,并成为社区内有影响力的人物[31]。已有研究主要关注社区旅游精英的成长路径及其在社区发展中的积极作用,而对其在社会冲突中扮演的角色缺乏关注。来源于社区内部的旅游精英,通过与社区居民频繁的非正式沟通,一方面唤醒了社区居民的旅游参与意识与资源意识,实现了“意识觉醒”;另一方面,通过相关法律政策知识在社区内部的共享,强化了社区居民的弱者身份及相对剥夺的心理感知,从而唤起社区居民的抵抗情绪。

因此,利益分配不均的客观现实转变为弱势利益群体主观感知的相对剥夺感,是社会冲突产生的关键。而在这一过程中,旅游精英的动员发挥了重要作用,这与韦伯的理论观点,即冲突的发生高度依赖于能够把被利益群体动员起来的“魅力型领袖”,具有较高的契合性。

六 结论与反思

(一)结论

本文通过扎根理论方法,对H景区的社会冲突现象进行分析发现:(1)旅游经济利益是社会冲突产生的直接诱因;(2)权力与制度是导致旅游社会冲突的深层次原因;(3)能力是社会冲突产生的中介条件;(4)客观意义上的旅游利益分配不均只是社会冲突产生的必要条件,弱势利益群体主观意义上的相对剥夺感形成则是导致社会冲突的充分条件;(5)作为“魅力型领袖”的旅游精英及参照群体的选择,对于弱势利益主体的相对剥夺感形成有显著影响。

旅游业的发展促进社区治理主体多元化[32],但同时也增大了旅游社区的治理难度,尤其是面对各利益相关者之间的社会矛盾与利益冲突问题时更是如此。基于本文扎根理论分析,在旅游社区的冲突治理过程中,可重点从四个方面着手:(1)从提升社区居民的获益能力入手改变旅游利益分配格局,通过加强对居民的教育和技能培训,从而提升社区居民的旅游参与水平;(2)加强对地方政府部门行政作为的监督,实现权力规范使用;(3)在政府的引导之下,促进旅游收益的再分配,尤其是增加旅游社区弱势群体的收益水平;(4)有序推进旅游景区管理体制的改革,明确相关管理部门的角色与职能。

本文通过扎根理论的层层编码,建构了旅游社会冲突的成因机制模型,指出旅游社会冲突是利益、权力、制度、能力等多种因素综合作用的产物,这在一定程度上为冲突解释领域从“单维分析”走向“多维分析”提供了框架与参照[33],触及到冲突的深层次成因,无疑深化了目的地社会冲突研究,并为冲突治理提供了新的视角。同时,弱势利益群体主观意义上的相对剥夺感的形成在旅游冲突中的重要影响,也为社区居民的旅游感知研究提供了新的视野。

(二)反思

虽然扎根理论通过经验资料建构理论框架,试图填平理论研究与经验研究之间的鸿沟,但在效度与信度等问题上仍然存在颇多争议[34]。因此,本文所建构出的成因机制模型是否具有更为普遍的意义,可在后续研究中通过对范畴进行概念化操作,以问卷调查等形式,通过量化数据、建构数理模型进行分析和验证。同时,随着旅游发展的阶段不同,冲突的成因是否具有显著的变化,也需要持续的跟踪考察。

总之,旅游目的地的社会冲突是一个有待展开的研究领域[7],冲突的成因、冲突的动力、冲突的治理等均需要更加深入的系统研究。而旅游社会冲突既是我国宏观社会转型背景下社会矛盾在旅游领域的充分体现,同时也是目的地在现代化和旅游化的双重进程中必然伴随的社会现象,既具有普遍性的冲突特征,也有其自身的特殊性。因此,对旅游社会冲突的分析,不仅需要引入相关学科的成熟理论作指导,更需要在田野调查基础上创建符合我国旅游发展实践的本土化理论体系。

注释:

①20151112YGM-M为对受访者信息的编码,20151112为访谈日期,YGM为受访者姓名编码,M为受访者性别的编码。下同。

[1]钟洁,杨桂华.旅游社会冲突的特征、主体与类型[J].贵州民族研究,2014,35(1):103-106.

[2]〔美〕刘易斯·科塞.社会冲突的功能[M].孙立平等译.北京:华夏出版社,1989.

[3]〔德〕拉尔夫·达伦多夫.现代社会冲突[M].林荣远译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[4]孙立平.断裂——20世纪90年代以来的中国社会[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[5]于建嵘.我国现阶段农村群体性事件的主要原因[J].中国农村经济,2003(6):75-78.

[6]ZEPPEL H.Managing Cultural Values in Sustainable Tourism: Conflicts In Protected Areas[J].Tourism and Hospitality Research,2010,(2):93-104.

[7]YANG J J,RYAN C ,ZHANG L Y.Social Conflict in Communities Impacted by Tourism[J].Tourism Management,2013,(2):82-93.

[8]JAMAL T,TANASE A.Impacts and Conflicts Surrounding Dracula Park,Romania: The Role of Sustainable Tourism Principles[J].Journal of Sustainable Tourism,2005,(5):440-455.

[9]李乐京.民族村寨旅游开发中的利益冲突及协调机制研究[J].生态经济,2013,(11):95-98,122.

[10]马克禄,葛绪锋,黄鹰西.香格里拉旅游开发引发的藏族社区冲突及旅游补偿调控机制研究[J].北京第二外国语学院学报,2013,(11):48-52.

[11]柴寿升,龙春凤,常会丽.景区旅游开发与社区利益冲突的诱因及其协调机制研究[J].山东社会科学,2009,(1):184-189.

[12]钟洁,陈飙.西部民族地区旅游社会冲突的协调与社会和谐发展[J].西南民族大学学报(人文社科版),2011,(2):140-144.

[13]张琼,张德淼.旅游吸引物权不可统一立法之辨析[J].旅游学刊,2013,(12):90-96.

[14]〔美〕凯西·卡麦兹.建构扎根理论:质性研究实践指南[M].边国英译.重庆:重庆大学出版社,2009.

[15]〔美〕克叶尔·埃瑞克·鲁德斯坦,雷·R.牛顿.顺利完成硕博论文[M].席仲恩等译.重庆:重庆大学出版社,2014.

[16]于建嵘.抗争性政治:中国政治社会学基本问题[M].北京:人民出版社,2010.

[17]〔美〕迪恩·普鲁特,〔美〕金盛熙.社会冲突:升级、僵局及解决[M].王凡妹译.北京:人民邮电出版社,2013.

[18]左冰,保继刚.制度增权:社区参与旅游发展之土地权利变革[J].旅游学刊,2012,(2):23-31.

[19]DAHRENDON R.Class and Class Conflict in Industrial Society[M].California: Stanford University Press,1959.

[20]左冰,保继刚.从“社区参与”走向“社区增权”——西方“旅游增权”理论研究述评[J].旅游学刊,2008,(4):58-63.

[21]时少华.乡村旅游社区参与中的权力结构、运作策略及其影响研究[J].北京第二外国语学院学报,2012,(11):73-83.

[22]CHURCH A,COLES T.Tourism,Power and Space (Preface)[M].London: Routledge,2007.

[23]〔美〕史蒂文·卢克斯.权力:一种激进的观点[M].彭斌译.南京:江苏人民出版社,2012.

[24]商红日.社会冲突的深层根源及其政治哲学思考[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2011,(6):35-40.

[25]〔美〕道格拉斯·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].刘守英译.上海:上海三联书店,1994.

[26]郭凌,王志章.新制度经济学视角下旅游目的地社会冲突治理研究[J].旅游学刊,2016,(7):32-42.

[27]孙立平.博弈:断裂社会的利益冲突与和谐[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[28]〔美〕默顿.社会理论和社会结构[M].唐少杰,齐心等译.南京:译林出版社,2008.

[29]郭凌.重构与互动:乡村旅游发展背景下的乡村治理[J].四川师范大学学报(社会科学版),2008,(3):16-22.

[30]刘欣.相对剥夺地位与阶层认知[J].社会学研究,2002,(1):81-90.

[31]吴其付.从普通村民到社区精英:中国旅游精英的典型个案[J].旅游学刊,2007,(7):87-90.

[32]郭凌,王志章,朱天助.社会资本与民族旅游社区治理[J].四川师范大学学报(社会科学版),2015,(1):62-69.

[33]吴晓林.国内社会冲突研究的述评[J].浙江社会科学,2012,(11):87-94.

[34]陈向明.社会科学中的定性研究方法[J].中国社会科学,1996,(6):93-102.

[责任编辑:钟秋波]

Interest,Power and Institutions: on Genetic Mechanism for Tourism Social Conflict

CAI Ke-xin1,PAN Jin-yu1,HE Hai2

(1.School of Tourism,Sichuan University,Chengdu,Sichuan 610064;2.School of Tourism,Chongqing University of Arts and Sciences Chongqing 402160,China)

Exploring the mechanism of tourism social conflicts is the prerequisite for conflict management and promoting the sustainable development of tourism.This paper applies grounded theories and conducts coding analysis of the interview material of the conflicting sides H scenic spot,L county in Sichuan Province.The study finds that tourism social conflicts come from synthetic action of interest,power,institutions etc.It concludes that: 1) interest is the direct cause of social conflicts;2) institution and power are the deep causes of the conflicts;3) ability is the medium of the conflicts.Meanwhile,Studies suggest that uneven distribution of interests is necessary for the conflicts,and the vulnerable groups’ sense formation of relative deprivation is sufficiency for them.Tourist elite,as the “charismatic leader” and their choosing of reference group,have a significant impact for the formation of the sense of relative deprivation.The research provides framework and reference to the conflict explanation,from “single-dimensional analysis” to “multi-dimensional analysis” and offers a new perspective for the decision-making of relevant departments of tourism management.

tourism social conflict;genetic mechanism;grounded theory;the sense of relative deprivation

2016-10-29

国家旅游局“万名旅游英才计划”研究型英才培养项目“西部地区乡村旅游目的地社会冲突及其治理研究”(WMYC20151078)阶段性成果。

蔡克信(1986—),男,安徽六安人,四川大学旅游学院博士生,研究方向为旅游社会学;

潘金玉(1989—),女,河南商丘人,四川大学旅游学院博士生,研究方向为旅游行为学;

贺海(1989—),女,山西吕梁人,重庆文理学院旅游学院教师,研究方向为旅游规划与开发。

F592.3

A

1000-5315(2017)01-0048-08