宋元至明中期嚴羽詩學接受的誤讀與還原❋

侯榮川

宋元至明中期嚴羽詩學接受的誤讀與還原❋

侯榮川

嚴羽詩學雖然借助《詩人玉屑》及元人詩法等的摘錄、轉引而獲得廣泛的傳播,但在宋元至明初較長的時間内都未能成爲詩學的主流,處於被肢解、被誤讀的窘境。明中期,以李東陽《麓堂詩話》的推介爲轉折,其詩學著作方始得以完整、準確的面貌呈現,並被奉爲詩歌理論指導的典範。由此一問題的文獻梳理,我們可以看到文學思想傳播過程中諸要素間所構成的緊張、互動關係以及文學典範之形成對於文學外部條件的依賴。

關鍵詞: 嚴羽 滄浪詩話 李東陽 宋元 明中期 傳播

嚴羽《滄浪詩話》有關傳統詩學理論的總結與闡發,對明清兩代詩歌的創作實踐與理論探究都産生了極爲深遠的影響,尤其在明代,嚴羽詩學幾乎成爲整個時代的理論信仰,這在中國古代文學批評史上是極爲罕見的。如宇文所安先生所指出,“《滄浪詩話》是通俗詩學和詩歌教學的最早文本,後來逐漸成爲高級詩學中的强大力量”,*〔美〕 宇文所安著,王柏華、陶慶梅譯《中國文論——英譯與批評》,上海社會科學出版社,2007年,頁548。嚴羽詩學從文本形態的底定到詩學主張的接受都經歷了頗具波折的過程。在宋末至明初相當長的時間内,嚴羽詩學僅是借助《詩人玉屑》等詩話彙編或爲詩法作品所摘取的形式在基層詩壇流傳。直至明代中期,嚴羽詩學纔得以進入主流詩壇並最終被塑造爲詩學典範。關於嚴羽詩學的接受,研究者給予了高度的重視,已有相當廣泛而深入的研究;但此類研究主要還是集中在嚴羽詩學生成的文學文化背景及明中期之後復古派對嚴羽詩學的繼承與發揚等層面。*關於嚴羽《滄浪詩話》文本形態的研究,如郭紹虞《試測〈滄浪詩話〉的本來面貌》,《照隅室古典文學論集》下編,上海古籍出版社,1983年,頁131—137;周興陸、朴英順、黃霖《還〈滄浪詩話〉以本來面目——〈滄浪詩話校釋〉據〈玉屑〉本校訂獻疑》,《文學遺産》2001年第3期。關於《滄浪詩話》對明人的影響,如馬茂元《從嚴羽的〈滄浪詩話〉到高棅的〈唐詩品彙〉》,《文藝報》1961年第12期;朱金城、朱易安《試論〈詩源辨體〉的價值及其與〈滄浪詩話〉的關係》,《文學遺産》1983年第4期;朴英順《〈滄浪詩話〉與明代詩論》,《上海大學學報》1997年第1期等。由於文本形態的傳播、詩學接受的内在動因與外部條件,以及整個接受過程所具有的詩學史意義的考察,還存在着不夠清晰甚或誤讀的問題,有必要進一步地加以梳理與辨析。

在細緻檢核、探查相關文獻後,我們認爲,宋元至明代中期嚴羽詩學的傳播與接受,可以描述爲肢解、誤讀與還原、反正兩個階段。由此一視角,不僅對嚴羽詩學本身,而且宋元至明清整體詩學發展演變的脈絡,都可以獲得新的認識意義。

一 嚴羽詩學在宋元傳播中的肢解與誤讀

《詩辯》等五篇詩學著作,嚴羽生前即已在詩友間傳播,但大致是局限在家族鄉邦的範圍内,未能獲得主流詩學的認可。這既由於嚴羽本人的地位低微,也因其主張及詩學表達的方式與時人存在着一定的差距。如嚴羽《答出繼叔臨安吴景仙書》所反映出的質疑,以及對其表達過贊賞之意的江湖詩人戴復古“持論傷太高,或與世齟齬”的擔憂,*詳參陳廣宏《嚴羽詩論在宋末元初的傳播與接受》,待刊。都表明嚴羽詩學所面對的孤獨境況。

由目前所知文獻看,嚴羽詩學在宋元傳播的載體主要有《滄浪吟卷》、《詩人玉屑》和《嚴滄浪先生詩法》三種。

(一) 《滄浪吟卷》

《滄浪吟卷》最先是南宋末李南叔搜集嚴羽作品編成,已佚;今存元刻本爲陳士元、黃清老重編刊刻,卷一收《詩辯》等五篇詩論及嚴羽《答出繼叔臨安吴景仙書》。關於李南叔錄本的面貌,張健先生認爲: 黃公紹爲李南叔錄本所作的序中只言及嚴羽詩歌,未提及《詩辯》等;張以寧《黃子肅詩集序》云黃清老“裒嚴氏詩法”,因此“李南叔錄本是不含論詩著作的,而元刻本卻收錄了論詩著作,正是黃清老所彙輯的”。*張健《〈滄浪詩話〉非嚴羽所編——〈滄浪詩話〉成書問題考辨》,《北京大學學報》1999年第4期。以下所引張先生觀點,如非注出,均出自此文。我們認爲,這一結論的可靠性值得懷疑。

首先,黃公紹序未明確提及嚴羽詩論,並不代表李南叔所錄《滄浪吟卷》中就未收此類作品。序文作者由於側重角度的不同,而僅强調某一方面,是非常正常的事情。如正德十五年(1520)尹嗣忠刻《滄浪吟卷》二卷,包括嚴羽詩論及詩歌,但都穆序中僅言及嚴羽詩論,不提其詩歌作品,我們自然不能據此說尹嗣忠刻本未收詩文。嚴羽去世後,其作品流傳未廣,黃公紹稱“三嚴之詩,不可盡得,得其一篇一詠,亦足以快;而況於滄浪之卷猶存什一於千百,不已幸乎”,*《嚴羽集》,鄭州,中州古籍出版社,1997年,頁429— 430。表現出對嚴氏作品極爲珍視的態度。除非當時僅能搜集到嚴羽詩作,否則無法解釋作爲鄉邦後學,李南叔爲何僅錄嚴羽詩歌而棄其詩論。李南叔究竟見過嚴羽的五篇詩論與否,目前尚缺乏直接文獻的支持;但我們由蔡正孫《詩林廣記》可以獲得一些佐證。蔡正孫於前至元二十六年(1289)編成《詩林廣記》,其中引嚴羽詩論八條,其卷五“柳子厚”條下所引“《詩辯》云: 子厚深得騷體”一條,*蔡正孫《詩林廣記》卷五,北京,中華書局,1982年,頁88。不見於《詩人玉屑》,而見於元刻本《滄浪吟卷·詩評》:“唐人惟柳子厚深得騷學,退之、李觀皆所不及。若皮日休《九諷》,不足爲騷。”*嚴羽《滄浪嚴先生吟卷》卷一,元中期刻本,臺灣“中央圖書館”藏,葉16A。按,此本卷一卷端大題爲“滄浪嚴先生吟集卷之一”,此卷末則署“滄浪嚴先生吟卷卷之一”;又全書目錄及卷二、卷三均題作“滄浪嚴先生吟卷”,故本文統稱爲“滄浪吟卷”。這表明《詩林廣記》所引嚴羽詩論,並非出自《詩人玉屑》,而是另外的本子。蔡正孫自序云其於“前賢評話及有所援據模擬者,冥搜旁引”,考慮到蔡氏爲建安人,與魏慶之之子魏天應“爲四十年交遊”,*《詩林廣記》序,頁3;蔡正孫撰,〔朝鮮〕 徐居正等增注,卞東波校證《唐宋千家聯珠詩格校證》,南京,鳳凰出版社,2007年,頁91。很有可能是從魏天應處獲得完整本的嚴羽詩論。元刻本黃公紹序末署“歲尚章攝提格十月之望後學同郡黃公紹序”,爲元前至元二十七年(1290),與蔡正孫編纂《詩林廣記》的時代接近。《詩林廣記》僅僅是蒙學性質的詩學彙編,尚且可以找到完整的嚴羽詩學著作以供引用,那麽,在並非遼遠的時間、地域内,以存文存人爲職志的李南叔無法見到嚴羽詩論的可能性應該不大。何況,由《詩人玉屑》、《詩林廣記》輯取佚文是更爲簡便的方法。

其次,依據張以寧《黃子肅詩集序》所云黃清老“裒嚴氏詩法”的敍述,張健先生認爲《詩辯》等五篇詩論著作是由黃氏“搜集彙編”,元刻本《滄浪吟卷》爲其“將陳士元所搜討的論詩著作合起來刊行”。這一觀點在文獻及學理上的支持尚不充足。古人雖然不具有現代的著作權觀念,但在作者題署上還是非常嚴謹的。依照張健先生的推斷,那麽起碼卷一《詩辯》部分應題作“黃清老編次”;而實際上元刻本《滄浪吟卷》三卷全部題“樵川陳士元暘谷編次、進士黃清老子肅校正”。可見在整理出版嚴羽作品上,黃清老所作的工作只是“校正”,或者很有可能是資助出版。張以寧“裒嚴氏詩法”的說法僅是泛論,並非實指。*類似的例子,又如林俊序胡重器刻本《滄浪嚴先生吟卷》云:“宋季避地江楚,詩散逸爲多。吾閩憲伯淮陽胡君重器購存稿,僅百三十有餘篇,與《詩辯》等作並鋟之梓,至寶終出。”林俊《嚴滄浪詩集序》,載《見素集》卷六,明萬曆刻本,葉9B。似乎《滄浪集》爲胡重器所搜集編次。然此本李堅跋云:“間者,憲伯胡公重器出視所藏先生《吟卷》一帙,則《詩評》具在,而五七言古近體亦略備焉。”李堅《滄浪集跋》,明正德胡重器覆刻本《滄浪先生吟卷》卷尾,葉1B。將之與元刻本比對,其中所收詩話、詩作基本一致,並無增補,可知胡重器僅是收藏並刊行了嚴羽《滄浪集》。自然,也有一種可能是,黃清老在刊行《滄浪吟卷》後又將嚴羽詩論另行編刊,成爲後文論及的《嚴滄浪詩法》的源頭。因此,蘇天爵在《元故奉訓大夫湖廣等處儒學提舉黃公墓碑銘并序》中雖然强調黃清老師事嚴斗巖,斗巖受學於嚴羽的淵源,卻也並不敍及他搜集嚴羽詩論一事。*《滋溪文稿》卷一三,北京,中華書局,1997年,頁210。今存元刻本《滄浪吟卷》采用了李南叔錄本的命名,並於卷首列黃公紹序,二者的淵源關係是很明確的。

再從編輯體例看,元刻本所收嚴羽作品,張健先生亦認爲其中只“《滄浪逸詩》數首”,是“陳士元在李南叔錄本的基礎上輯佚之所得”,而此部分被置於全書最後。如果《詩辯》等詩論爲黃清老所彙輯補入,在編次上最有可能的做法也是附錄於後。實際元刻本將之置於卷一,應該是沿用了李南叔本的編次。

因此,僅就名義而言,嚴羽詩論被稱作《滄浪詩話》是在明初,“黃清老之前不可能有《滄浪詩話》一書”是有道理的;但從文本上看,《詩辯》等五篇詩論宋元之交時已經被編集在一起,在事實上已經成爲一部“書”。受限於嚴羽的地位及名望,李南叔錄本的《滄浪吟卷》在元代初期的傳播範圍不大,黃清老重新刊刻後,纔在事實上擴大了嚴羽詩論的影響。

(二) 《詩人玉屑》

同爲閩北(建安)人的魏慶之在其編纂的《詩人玉屑》中,幾乎全部收入了嚴羽《詩辯》等五篇詩論的内容,而且嚴羽五篇詩論的標題完全爲《詩人玉屑》所采用,其内容亦被置於全書顯明的位置,故無論魏氏及黃昇等是否在詩學主張上贊同嚴羽的觀點,嚴羽新異的詩學思維還是影響了《詩人玉屑》的編纂。借助此類詩歌蒙學作品的流行,嚴羽詩學也迅速地獲得傳播。

(三) 《滄浪嚴先生詩法》與李嚴《詩辯》*按,李嚴《詩辯》,張先生原文作“詩辨”,而《四庫存目叢書》所影印浙江圖書館藏嘉靖二十五年刻本均作“詩辯”,爲行文方便,均改爲“詩辯”。

張健先生《關於嚴羽著作幾個問題的再考辨》指出,*張健《關於嚴羽著作幾個問題的再考辨》,《北京大學學報》2001年第4期。高棅《唐詩品彙·五言古詩二十四敍目》所云“善乎嚴滄浪有云: 李、杜、韓三公之詩,如金鴟擘海,香象渡河,龍吼虎哮,鼉翻鯨躍,大槍大刃,君王親征,氣象各別”一段,*參見《唐詩品彙》,上海古籍出版社影印明汪宗尼校訂本,1982年,頁53下。與元刻本《滄浪吟卷》及《詩人玉屑》本文字不同,其他所引嚴羽詩論如“李、杜二公,不當優劣”,亦與通行本有差異,而與懷悅本《詩家一指》、楊成本《詩法》所收《嚴滄浪先生詩法》文字接近。此二本題下皆有一段識語,謂“《嚴滄浪先生詩法》,亦有印本”,故張先生認爲元代存在另外一個嚴羽論詩著作的刻本,叫《嚴滄浪先生詩法》,《詩家一指》、《詩法》所錄即是此本的摘編。

張健先生還指出,由趙撝謙《學範·作範》所引“詩五法”、“九品”、“用工有三”、“大概有二”、“極致有一”五條,下注“嚴氏”;“詩貴三多”、“詩去五俗”兩條,注“詩辯”。又,趙氏《當看詩評》列論詩著作十二種,其中有李嚴《詩辯》,此書又著錄於楊士奇《文淵閣書目》及錢溥《秘閣書目》,故以上諸條當是出自李嚴《詩辯》。張先生並推測“李嚴”有可能是李賈與嚴羽的合稱,《詩辯》爲二人論詩著作的合編,《學範》所引前五條嚴羽論詩語均注“嚴氏”,而“詩去五俗”兩條標“詩辯”,或者是因爲後者在這個本子中不是嚴羽論詩語,而是李賈的言論。

關於《嚴滄浪先生詩法》及李嚴《詩辯》,下文再予以詳述。就以上幾種嚴羽詩學的文本看,以《滄浪吟卷》最爲完整、可靠,然而流傳的範圍很小;《詩人玉屑》固然在很大程度上擴大了嚴羽詩學的影響範圍,但其編輯方式卻使得嚴羽詩學在接受的完整性及評價的客觀性上,都存在着不利的一面,處於被肢解、被誤讀的窘境。

《詩人玉屑》是以基層學詩者爲目標對象,在編纂旨趣上,於“近世之評論,博觀約取,科別其條;凡升高自下之方,由粗入精之要,靡不登載”,*黃昇《原序》,魏慶之《詩人玉屑》,北京,中華書局,2007年,頁1。本身不甚着意於詩學的辨明,在宋末至元代詩壇評價不高。如方回《詩人玉屑考》,稱“嚴滄浪、姜白石評詩雖辨,所自爲詩不甚佳。凡爲詩不甚佳而好評詩者,率是非相半”,認爲魏慶之於嚴羽這樣“非大家數者,特書之”,乃是“鄉曲之見”;*方回《桐江集》卷七,宛委別藏本,105册,南京,江蘇古籍出版社影印,1988年,頁439。又如趙文《郭氏詩話序》云:“舊見胡仔《漁隱叢話》,雖其間不無利鈍,亦觀詩之一助。又有《總龜》俗甚,黃氏《玉屑》最後出,大抵掇《漁隱》之緒餘而已。”*趙文《青山集》卷一,文淵閣四庫全書本,1195册,頁2下。這種看法,自然會影響到元人對嚴羽詩學的認識與評價。另一方面,雖然《詩人玉屑》收錄了幾乎嚴羽《詩辯》、《詩法》等五篇詩學著作的全部,而且開卷即首列嚴羽“詩辯”獨家,次列“詩法”,卷二亦首列“詩評”,將嚴羽詩學置於顯明的位置,似乎給予了甚至高於朱熹、楊萬里等的地位。但如已有學者所指出的,嚴羽詩學的各部分經過魏慶之的裁剪、改動被重新編排、整合到魏慶之自己的邏輯框架中時,不僅文字多有改動,其原有的詩學體系也被肢解,*按,雖然有學者考證認爲《詩辯》等五篇文字本是孤立的著作,嚴羽並未將之合題爲《滄浪詩話》,但即使就每一篇文字而言,魏慶之的編纂方式亦會破壞其固有的詩學思維。已呈零散的狀態,甚至面目全非,*詳參周興陸、朴英順、黃霖《還〈滄浪詩話〉以本來面目——〈滄浪詩話校釋〉據〈玉屑〉本校訂獻疑》。無法以完整的面貌進入後世詩學接受,從而影響了對其價值認知與評價的準確性。因此,在宋末至元代較長的時間裏,嚴羽詩學不僅無法獲得上流詩學的認可與推尊,在傳播中爲人所轉引、化用的多爲《詩體》、《詩法》及《詩評》部分,而且這種取用亦較爲隨意。*黃培青《宋元時期嚴羽詩論接受史研究》有詳細的考述,參看臺灣師範大學2008年博士論文。

此外,《滄浪詩話》“考證”部分的文字見於《詩人玉屑》卷一一,僅題爲“考證”,與《詩辯》等篇題爲“滄浪《詩辯》”等不同,因此,張健先生懷疑此篇是否爲嚴羽所作。其實不僅此篇,《詩人玉屑》所引嚴羽詩論,一般標示爲“滄浪詩辯”、“滄浪詩法”等,稍爲明確的是引黃昇《玉林詩話》“葉水心論唐詩與嚴滄浪異”、“諸賢絶句”兩則文字,見於《詩人玉屑》卷一九,計有三處題作“嚴滄浪”。稱名的含糊,對於地位低微、聲名不彰的嚴羽來說,其詩學理論是極易被埋没,甚至誤作他人的。張健先生所指出的《嚴滄浪先生詩法》很能說明這一問題。

楊成編刊《詩法》卷三首題“嚴滄浪先生詩法”,其後題識云:

要論多出《詩家一指》中,有印本,此篇取其要妙者。蓋此公於(與)晚宋諸公石屏輩同時,此公獨得見《一指》之說,所以製作非諸人所及也。自家立論處,依舊有好者,今摘寫於此,其餘出《一指》者,兹不再編矣。諸家論詩多論病而不處方,卒無下手處。*天津圖書館藏王用章與《詩法源流》合刻本,葉1A。張健先生認爲此本卷二《詩家一指》未署撰者,導致編者誤認爲《詩家一指》時代早於嚴羽,纔有所謂嚴羽詩學“多出《詩家一指》中”的說法。這裏,編者徑將嚴羽詩學的著作權歸於不知作者的《詩家一指》,是很值得注意的。《詩家一指》中有較多的文字出自《詩人玉屑》,如“晦庵論詩,所謂讀詩須沉潛諷詠”以下三節文字,顯然出自《詩人玉屑》卷一三“晦庵論讀詩看詩之法”;“諧會五音,清便宛轉”一節出自《詩人玉屑》卷四《風騷句法》;“句中有眼,如《華嚴經》舉果知因,譬如蓮花,方其吐花,而果具蕊中”,出《詩人玉屑》卷六“句中眼”。*《詩人玉屑》,頁384,119,186。依前文所述,此段題識作者應是將《詩人玉屑》所引嚴羽詩學的内容,誤讀爲另一個“滄浪”。

二 明初嚴羽詩學的傳播與接受

元刻本《滄浪吟卷》,雖然楊士奇《文淵閣書目》、錢溥《秘閣書目》均著錄有“嚴滄浪集”,或即此本;但作爲秘閣藏書,能獲見者,只能是中央文官或讀書中秘的庶吉士等,因此,其在明初的流傳仍然頗爲稀見。

高棅《唐詩品彙》“專以唐爲編”,設四唐七變,於盛唐置“正宗”、“大家”品目,凸顯其詩學史地位,無疑是嚴羽“當以盛唐爲法”觀點的現實實踐。據陳國球先生的統計,《唐詩品彙》卷首《歷代名公敍論》所引十八位詩論家的三十四則詩論,嚴羽之說就占到十四則。*陳國球《明代復古派唐詩論研究》,北京大學出版社,2007年,頁192。其後高棅將《唐詩品彙》精選爲《唐詩正聲》,删去《歷代名公敍論》,於《凡例》中僅保留了嚴羽詩論六則,所受嚴羽詩學的影響以及推尊嚴羽詩學的意圖,是非常顯明的。一般認爲,高棅所編輯的《唐詩品彙》和《唐詩正聲》,“對於擴大嚴羽標舉盛唐的詩學理論在明代的影響,對於明代復古宗唐詩學的興起,具有重要的意義”。*周興陸《關於高棅詩學的兩個問題——兼與陳國球先生商榷》,《學術界》2007年第1期。

毫無疑問,高棅對嚴羽詩學的傳播的確起了重要的作用,但如張健先生所認爲,是高棅《唐詩品彙》大量引述嚴羽詩論,爲有明一代館閣所宗,嚴羽詩學纔走出福建而影響整個詩壇,*張健《〈滄浪詩話〉非嚴羽所編》。還是有些高估了高書的作用。一方面,高棅所引嚴羽十四則詩論,出自《詩辯》、《答吴景仙書》和《詩法》,在嚴羽全部一百餘條詩論中所占的比例甚微,遠不足以顯示嚴羽詩學的總體面貌。另一方面,雖然高棅、林鴻等閩中詩人對嚴羽詩學的宣揚客觀上起到了推動作用,但由於高棅等人本身的地位及《唐詩品彙》、《唐詩正聲》影響範圍的限制,*如陳國球先生指出的,嘉靖三年胡纘宗在蘇州主持刊刻《唐詩正聲》時,序云:“詩自楊伯謙《唐音》出,天下學士大夫咸宗之,謂其音正,其選當。然未及見高廷禮《唐聲》也。”表明在部分範圍内,高棅選本的影響確不及楊士弘《唐音》。見陳國球《明代復古派唐詩論研究》,頁190。在傳播嚴羽詩學方面的作用其實尚不如普及性的詩法作品,更無法對其成爲明代詩學宗主的地位起到根本性的影響。這從時人對嚴羽詩學的評價,可以看得很清楚。作爲福建人的張以寧,曾爲黃清老詩集作序,稱其“裒嚴氏詩法”;但其《送曾伯理歸省序》又云:“予早見宋滄浪嚴氏論詩取盛唐,蒼山曾氏又一取諸古選,心甚喜之。及觀其自爲,不能無疑焉。”*張以寧《翠屏集》翠屏文集卷之三,鈔明成化刻本,葉26B。對嚴羽詩學與創作的關係予以反省。又如王紳《劉大有詩集序》云:“嘗聞嚴滄浪論詩體者五十有六,有以世代爲一體者,有以年歲爲一體者,有以地里爲一體者,有以一人爲一體者,何其屑屑之多體哉?殊不知造化之理無窮,而文章亦爲之無窮。”*王紳《繼志齋集》卷五,文淵閣四庫全書本,1234册,頁723上。對嚴羽詩論亦評價不高。

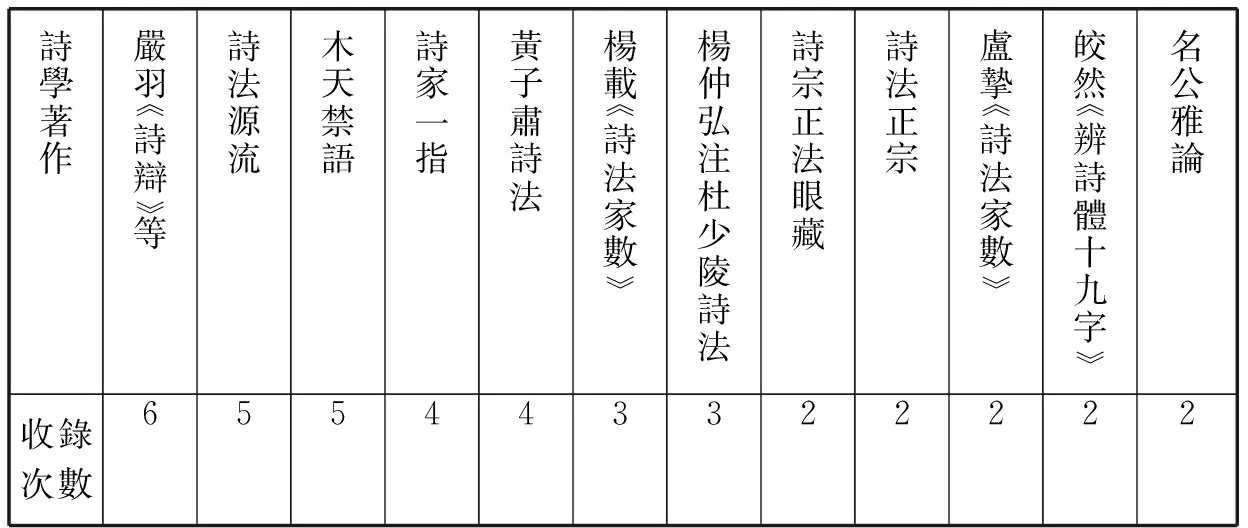

明初詩學以沿襲元人爲主,對元人詩法作品頗爲重視,編輯刊刻了大量的詩法彙編。我們將其中九種重要的詩法彙編作品中相對獨立的詩法著作,統計收錄次數如下:

詩學著作嚴羽︽詩辯︾等詩法源流木天禁語詩家一指黃子肅詩法楊載︽詩法家數︾楊仲弘注杜少陵詩法詩宗正法眼藏詩法正宗盧摯︽詩法家數︾皎然︽辨詩體十九字︾名公雅論收錄次數655443322222

由以上所列可以看出,嚴羽詩學在諸家詩法彙編所引用著作中是最多的,可見詩法著作實際是明初嚴羽詩學傳播的主要載體。由這些作品對嚴羽詩論的引述及化用的情況看,嚴羽詩學仍未改變被肢解和誤讀的處境。下面以幾種作品爲例,對嚴羽詩學在明初的接受作一番考察。

(一) 趙撝謙《學範》

前及張健《關於嚴羽著作幾個問題的再考辨》舉趙撝謙《學範·作範》所引嚴羽“詩五法”等五條(下注“嚴氏”)及“詩貴三多”、“詩去五俗”兩條(注“詩辯”)詩論。除張健先生所舉外,《學範》中引述嚴羽詩學的文字還有三處:

滄浪云: 漢魏古詩氣象混沌,難以句摘。……又曰: 唐人與宋人詩,未論工拙,直是氣象不同。

滄浪云: 學詩者以識爲主。……久之自然悟入。

滄浪云: 下字貴響,造語貴圓。又曰: 音韻忌散緩,亦忌迫促。*趙撝謙《學範·作範》下“氣象”,《四庫全書存目叢書》(子部121),頁339上—340上。

這樣趙撝謙《學範》引用嚴羽詩學,就有三種署名,前及張健先生關於《詩辯》爲李賈與嚴羽合著的解釋缺乏說服力。因爲,如果《詩辯》是李賈與嚴羽談詩的記錄,且趙撝謙又有意區分著作權歸屬的話,那麽“嚴氏”之外的文字應該題作“李氏”,而不是“詩辯”;上引三處文字亦應題爲“嚴氏曰”。合理的解釋是,趙撝謙以上文字乃是轉抄自其他文本,對於詩學的作者並未嚴加區別,甚至對於《詩辯》、嚴氏、滄浪的確切所指或者亦不很清楚,而這在明初其他詩學著作中是頗爲常見的(詳下文)。

(二) 朱權《西江詩法》

《西江詩法》首列“詩體源流”,基本收錄嚴羽《詩體》,部分文字有所改動,或以意增補,如“以人論之”至“二杜體(牧之、荀鶴也)”,其後“自晚唐流於五代”以下敍宋元詩學變化,爲朱權或他人所補。*朱權《西江詩法》,周維德《全明詩話》,濟南,齊魯書社,2005年,頁65。

朱權將所錄諸人詩學,題爲“西江詩法”,其自序又云“得元儒作《詩法》,皆吾西江之聞人也”,*朱權《西江詩法》卷首,頁63。然其中除嚴羽《詩體》外,尚有黃清老《論詩法答王著作進之》(題作《詩法大意》),二人均非江西人。《西江詩法》是朱權將自己所得詩法著作與黃褧所編《詩法》互相取捨而成,雖然所錄諸人詩論均不署名,但既然强調地域屬性,不論朱權還是黃褧,對於這些詩論的作者自然不會毫無所知,因此,其原因只能是朱權對所收嚴羽、黃清老詩論的著作權有所誤讀。陳廣宏先生認爲,在元末,由於黃清老的地位及交遊,經其刊刻《滄浪吟卷》後,嚴羽詩論逐漸在上層詩壇流行,編纂者往往將之與虞、楊、范、揭等“當代名公”扭結在一起編入詩法作品,*陳廣宏《元明之際唐詩系譜建構的觀念及背景》,《中華文史論叢》2010年第4期。這種情況下,是易於被誤讀的。

(三) 周敍《詩學梯航》

《詩學梯航》中既有直接引用嚴羽詩論的文字,也有櫽括嚴羽詩學的,如“今律拘以聲律之嚴”至“有雜言者”一段,*周敍《詩學梯航》,國家圖書館藏嘉慶十一年重刻本,葉5A—B。基本由嚴羽《詩體》第一、第五條改動而成。也有觀點上受其影響的。周敍在“敍詩”部分描述了詩歌源流發展,其中談到唐詩的演變:

唐詩之體自分而爲四,唐詩之格遂離而爲十。何爲四?初唐(景雲以前)、盛唐(景雲以後,天寶之末)、中唐(大曆以下,元和之末)、晚唐(元和以後至唐季年是也)。*同上書,葉2B—3A。“四唐說”的明確提出,是在高棅《唐詩品彙》。周敍永樂十六年(1418)中進士,簡入翰林爲庶吉士,又三年除編修,甲辰(永樂二十二年)冬聞母家居病篤,請歸省。高棅於永樂二年以薦入京參與纂修《永樂大典》,纂成後仍留翰林院,永樂十年升爲典籍,直至永樂二十一年卒於南京官舍。二人在翰林院有數年時間的交集,周敍應該有機會獲知高棅的詩學觀。因此,周敍此處的“四唐”分期,當是源自高棅。然而關於“四唐”的起迄,則與高棅不同。嚴羽云:“唐初體(唐初猶襲陳、隋之體)、盛唐體(景雲以後,開元、天寶諸公之詩)、大曆體(大曆十才子之詩)、元和體(元、白諸公)、晚唐體……”*郭紹虞《滄浪詩話校釋》,北京,人民文學出版社,1983年,頁53。《詩學梯航》所敍,除將嚴羽大曆體、元和體合爲中唐外,各期的起迄及用詞均一致,應是緣自嚴羽。

周敍《詩學梯航》引述他人詩論均不指明著者,亦不加評論,因此,其中雖多處稱引嚴羽詩論,表明他對嚴羽詩學較爲熟悉,但並不能明確顯示他對嚴羽詩學的態度。

(四) 黃溥《詩學權輿》

黃溥,字澄濟,號石崖居士,弋陽(今屬江西)人。正統十三年(1448)進士,曾任御史、廣東按察使。本書爲詩法、詩評的彙編,“探索古詩人遺矩,定爲名格、名義、韻譜、句法、格調等目,並繫古人詩之可法者,通爲若干卷”。*夏塤《詩學權輿序》,《四庫全書存目叢書》(集部292),頁3上。許學夷謂其“皆類次晚唐、宋、元人舊說,而多不署其名,其署名者又多謬誤,蓋彼但見纂集之書,初未見全書也”。*許學夷《詩源辯體》卷三五,北京,人民文學出版社,1987年,頁342。

書中亦多有引述嚴羽詩學。卷九《學詩要訣》“入門須正”,錄嚴羽《詩辯》“夫學詩以識爲主,……謂之單刀直入也”一段,*黃溥《詩學權輿》,《四庫全書存目叢書》(集部292),頁88下;以下分見頁88下—89上。其中“以漢魏盛唐爲師”,與元刻本、正德本“以漢魏晉盛唐”不同,當是出自《詩人玉屑》;“作詩大要”錄《詩辯》“其用工有三……他人得之蓋寡也”;“論作詩”錄《詩法》“下字貴響……若南人便非本色”,然次序、字句稍不同。以上所引均不署作者。

卷九又有“蘇滄浪詩說”,引“夫詩有別材,非閱(關)書也”至“兹詩道之重不幸邪”一段,*黃溥《詩學權輿》,頁93上—下。即嚴羽《詩辯》一節。與元刻本《滄浪吟卷》及《詩人玉屑》比對,當出自後者。又同卷“詩評·諸家優劣”一段:“蘇子美云: 漢魏古詩,氣象混沌,……此達夫偶然逗漏處。”*黃溥《詩學權輿》,頁96下— 98下。幾乎是嚴羽《詩評》的全部文字,其中無“太白發句,謂之開門見山”,可知亦是出自《詩人玉屑》。《詩人玉屑》所引嚴羽詩論,均只題“滄浪詩辯”等,易於爲人所誤讀。蘇舜欽,字子美,罷官後於蘇州作滄浪亭,讀書吟詩,故亦稱“蘇滄浪”。*如《御定佩文齋書畫譜》卷七六“宋蘇舜欽草書杜詩真迹”云:“蘇滄浪子美草書少陵《漫興》八絶句,而遺其一。”文淵閣四庫全書本,822册,頁292下。黃溥此處是將“滄浪”誤認爲蘇舜欽,這表明《詩人玉屑》在傳播嚴羽詩學的過程中普遍性地造成了誤讀。

(五) 徐駿《詩文軌範》

《詩文軌範》在《詩源至論》(傅與礪《詩法源流》)後錄嚴羽《詩辯》、《詩評》、《詩法》、《詩體》全部文字,然均不題撰者,《詩法》開頭部分又加入楊仲弘《詩法家數》“詩之爲法也,其有說焉”一段。

《詩文軌範》所引嚴羽詩論,與《詩人玉屑》不同,或是緣自元刻本。如《詩辯》:“夫學詩者以識爲主,入門須正,立志須高,以漢魏晉盛唐爲師,不作開元天寶以下人物。”又如《詩評》:“太白發句,謂之開門見山。”*徐駿《詩文軌範》,《四庫全書存目叢書》(集部416),頁164下,166下。但其中亦有顯然爲後來加入的文字,如《詩體》“以人而名者”多嵇阮體、陰何體、韓渥體、許渾體、劉叉體、溫飛卿體、歐陽體、劉子成體、晦庵體。又云:“子昂體(元人趙松雪也)、靜修體(劉也)、仲弘體(楊也)、德機體(范也)、伯生體(虞也)、曼碩體(揭也)。右前體以人而言也,在南宋如劉屏山、朱晦庵、劉後村、魏菊莊、真西山、趙章泉、謝疊山、文文山諸公,各成一體。至元如趙文敏公及虞、楊、揭、范與夫吴中四傑之作,又各爲一體。”*同上書,頁169下。應是徐駿所增入。

(六) 宋孟清《詩學體要類編》

關於嚴羽詩學著作之命名,張健先生認爲,宋元至明初都没有“滄浪詩話”之名,直至正德十一年(1519)胡瓊“取其《詩辯》、《體》、《法》、《評》、《證》諸篇,正其訛而傳之,總其名曰詩話”,嚴羽詩學始有詩話之名。《詩學體要類編》卷一引“除五俗”、“五忌”兩條,即注爲“滄浪詩話”,此本卷首有宋孟清弘治十六年(1503)自序,較胡瓊命名早十餘年。

《詩學體要類編》卷一“詩變”條云:

《風》、《雅》、《頌》既亡,一變而爲《離騷》,再變而爲西漢五言,三變而爲歌行雜體,四變而爲沈、宋律詩。五言起於李陵、蘇武,或云枚乘,七言起於漢武《柏梁》,四言起於漢楚王傅韋孟,六言起於漢司農谷永,三言起於晉夏侯湛,九言起於高貴鄉公。*宋孟清《詩學體要類編》,《續修四庫全書》,1695册,頁201下。

此即嚴羽《詩體》第一節,宋孟清注云“玉屑”,那麽“除五俗”、“五忌”兩條或者亦出自《詩人玉屑》。即使這三條文字所出不同,起碼表明宋孟清對嚴羽詩學是頗爲陌生的,甚至對“滄浪”的所指亦未必確切。

由以上所述可知,一方面,嚴羽詩學在明初詩法著作中較爲廣泛地存在,尤其與元代虞、楊、范、揭等“名公”詩學扭結在一起傳播,在事實上提高了明人對嚴羽詩學的評價,對其影響的擴大有着實際的幫助。另一方面,嚴羽詩學爲諸家詩法作品所“博觀約取”,不僅無法以完整的面目出現,多數時候還不被署名,甚至誤署,這些都影響了對嚴羽詩學的客觀評價與接受。許學夷云:“近編《名家詩法》,止錄其《詩體》,而諸論略附數則,其精言美語,删削殆盡,良可深恨。”*許學夷《詩源辯體》,頁336。黃省曾《名家詩法》基本沿襲明初所編刊之詩法著作,由此亦可見嚴羽詩學在明初所受到的肢解與誤讀。

三 嚴羽詩學的還原與反正

前已指出,高棅《唐詩品彙》、《唐詩正聲》兩個選本對嚴羽詩學的引述雖然客觀上推動了其在明初詩壇的影響,但並不能根本性地改變嚴羽詩學被肢解、被誤讀的處境,何況高棅的取用本身就是對嚴羽詩學的肢解。嚴羽詩學從下層詩壇的範圍最終走出誤讀,進入明代詩學的主流並被奉爲圭臬,要等到弘治、正德時李東陽的推揚,纔能實現。

《懷麓堂詩話》云:“唐人不言詩法,詩法多出宋,而宋人於詩無所得。所謂法者,不過一字一句對偶雕琢之工,而天真興致,則未可與道。其高者失之捕風捉影,而卑者坐於黏皮帶骨,至於江西詩派極矣。惟嚴滄浪所論,超離塵俗,真若有所自得;反覆譬說,未嘗有失。”又云:“詩有別材,非關書也;詩有別趣,非關理也。然非讀書之多、明理之至者,則不能作。論詩者無以易此矣。”*李東陽《懷麓堂詩話》,李慶立校釋本,北京,人民文學出版社,2009年,頁27,132。李東陽對嚴羽的此一評價,是今天研究者所熟知並常常引述的,但其所具有的詩學史意義,尚未得到有效的揭示。應該看到,李東陽的對嚴羽詩學的表彰是基於兩個邏輯: 一是以對宋元詩學資源的檢省爲基礎,一是以對嚴羽詩學的有效借鑑和發展爲落實。前者表明李東陽的評價的客觀理性(雖然其中亦包含着個人主觀傾向的因素),後者表明其詩學評價的有效示範性。這二者借助李東陽政壇及文壇領袖的地位,使得嚴羽詩學獲得迅速的接受與推尊,出現了研讀、探討嚴羽詩學的風氣。

邵寶有詩《觀〈滄浪吟卷〉》,序云:“正德己卯冬,予遭逆瑾之難,在東朝房聽旨。三江毛先生過我論詩,竟日乃去,以《滄浪卷》欲觀未得爲缺。今日偶得之,追念疇昔,情見乎詞。”詩云:“滄浪吟卷三江話,助我論詩到日斜。邏卒屢過賓客靜,不知門外有風沙。”*邵寶《容春堂集》續集卷五,國家圖書館藏明正德刻本,葉12A。己卯爲正德十四年(1519),疑爲正德己巳(四年,1509)之誤。此處所稱“三江毛先生”即毛澄。毛澄(1461—1523),字憲清,號白齋,晚更號三江,昆山人。累官禮部尚書,卒謚文簡。*傳詳邵寶《容春堂集》續集卷一四《太子太傅禮部尚書贈少保謚文簡毛公行狀》,葉6B。

由此詩我們可以看到三個問題: 一是正德四年邵寶爲右副都御史,正德元年毛澄升爲左春坊左庶子兼翰林侍讀,以二人之地位,尚且“以《滄浪卷》欲觀未得爲缺”,可知嚴羽的著作讀本仍然非常缺乏。二是表明嚴羽詩學在當時成爲講論的中心,這一風氣的盛行應該是其來有自。三是由二人與李東陽的關係,顯示出在嚴羽詩學傳播中,李東陽所起的作用。邵寶成化二十年(1484)中進士時,李東陽爲讀卷官;其後“則游少師西涯李公之門,而有得焉”,*浦瑾《容春堂序》,葉1A。錢謙益云:“公舉南畿,受知於西涯,及爲戶部郎,始受業西涯之門,西涯以衣缽門生期之。越三十年,以侍郎予告,西涯作《信難》一篇以貽之,以歐公之知子瞻及子瞻之服歐公者爲比,蓋西涯之絶筆也。”《列朝詩集小傳》丙集,上海古籍出版社,1983年,頁271。詳參廖可斌《明代文學復古運動研究》,上海古籍出版社,1994年,頁46。是茶陵派的成員之一。毛澄弘治六年(1493)舉進士,殿試第一,授修撰,李東陽既是主考官,亦爲是科庶吉士教習。弘治十四年,毛澄祖父毛弼卒,李東陽爲撰墓表:“澄以禮部之舉,予實校其文,比奔母喪,有事於墓。念祖德未表,請予文刻於墓道。”*李東陽《毛簡翁墓表》,《懷麓堂集》卷七六,文淵閣四庫全書本,1250册,頁800上。以二人與李東陽的關係,及《麓堂詩話》傳播的時間節點看,我們有理由相信,邵寶、毛澄對於嚴羽詩學的興趣應該是緣自李東陽的推介。

前文已論述明初嚴羽的詩學的傳播主要依靠選本及詩法作品的摘選,與詩文合刻的《滄浪吟卷》及單行的詩學著作並未進入有效的文學傳播場域。至正德間,由於李東陽的評價,使得嚴羽詩學著作的刊刻成爲急務,而這一文獻整理工作的態度的審慎,使嚴羽詩學從支離破碎的狀態開始被還原,從而爲其獲得廣泛的接受提供了可靠的文本。*有關元刻本、正德刻本《滄浪吟卷》及《詩人玉屑》的文本差異的比對,詳參周興陸、朴英順、黃霖《還〈滄浪詩話〉以本來面目——〈滄浪詩話校釋〉據“玉屑本”校訂獻疑》。

兹將明代嚴羽著作的刊刻,列表如下:*本表所列嚴羽著作的各刻本,參考了張健《〈滄浪詩話〉非嚴羽所編》。

由上表可見,嚴羽著作在正德間即有五次刊刻,這一現象,應該和嚴羽詩學受到重視有直接的關係。李東陽曾將《麓堂詩話》的抄本提供給林俊,林俊《答西涯翁》云:“得報知又乞休,又未蒙允。元樞大老,宗社生靈,士夫一大命脈也,容舍哉?……《詩話》捧讀數遍,愈愧某體裁癡重。”*林俊《見素集》卷二三,文淵閣四庫全書本,1257册,頁248上。據錢振民教授《李東陽年譜》,李東陽第二次乞休在弘治十四年(1501)四月,*錢振民《李東陽年譜》,上海,復旦大學出版社,1995年,頁163。可知《麓堂詩話》至遲此年即以抄本的形式流傳,從而對主流詩壇産生影響。

黃丕烈跋明抄本《滄浪嚴先生吟卷》云:

余向得《嚴滄浪先生吟卷》有二,皆樵川陳士元編次、進士黃清老校正者。……此外,又有《滄浪嚴先生詩談》,係正德二年本,但有《詩辯》等,無《答吴景仙書》及五言絶句以下詩。蓋專論詩法,不稱《吟卷》矣。*《嚴羽集》,頁439— 440。

高儒《百川書志》卷一八著錄《嚴滄浪詩談》一卷,解題云:“宋苕溪嚴羽儀卿著,列《詩辨》、《詩體》、《詩注》、《詩評》、《詩考證》,定詩宗旨、正變、得失,議論痛快,識高格當。”*高儒《百川書志》卷一八,北京,書目文獻出版社,1994年,頁1338上。張健先生認爲此本亦只有《詩辨》等五篇,而没有《答吴景仙書》,與黃丕烈所述正德二年本相同。又王鐸《麓堂詩話序》云:“近世所傳詩話,雜出蔓辭,殊不强人意。惟《嚴滄浪詩談》,深得詩家三昧,關中既梓行之。是編……用托之木,與滄浪並傳。”*《懷麓堂詩話校釋》,頁346。此處所謂關中刻本《嚴滄浪詩談》,或即是黃丕烈跋所云正德二年本《滄浪嚴先生詩談》。

胡瓊正德十一年刻嚴羽《詩辯》等詩學著作,並題名爲“嚴滄浪詩話”,就是受到李東陽的影響:

國朝少師西涯李公,嘗稱嚴滄浪所論詩法,謂其超離塵俗,真若有所自得,反覆譬說,未嘗有失。余因取其集讀之,信然。雖然,在宋儒已稱其詩宗盛唐,自風騷而下,講究精到,而近時河陰和君亦謂其《詩辯》等作,其識精,其論奇,其語峻,其旨遠,斷自一心,議定千古,至於指妙悟爲入門,取上乘爲準則,陋諸子爲聲聞,評辯考證,種種詣極,則又知滄浪之深者乎。余竊愛其“詩有別材”一段,尤爲知作詩之妙,得性情之本,其他則前輩或多異同,未之敢復辯也。余愚且陋,學詩數年,病未知其要,晚於滄浪之論,欲取則焉。因意海内學詩之士或有同情者,獨取其《詩辯》、《體》、《法》、《評》、《證》諸篇,正其訛而傳之,總其名曰詩話。若夫全集,則已梓之開封郡齋云。時皇明正德丙子歲孟春望賜同進士出身知慈溪縣事延平胡瓊序。*臺北,故宫博物院藏本,見臺北,“中央圖書館”縮微膠卷。

又如胡璉(字重器)刻本,*周亮工詩話樓刻本《滄浪詩話》徐序云:“厥後正德間淮陽憲伯胡公岳、吴郡吏部都公穆,先後授梓。”《嚴羽集》,頁436。按,徐氏此處誤。胡岳,華亭人,正德九年進士;《江西通志》卷四七,右巡視都御史:“胡岳,字仲申,進士,華亭人。”應非刻嚴羽著作之胡重器。檢《明人傳記資料索引》:“胡璉,字重器,號南津,沭陽人。弘治十八年進士,授南曹主事,遷福建按察僉事,累升浙江右布政使。”臺北,文史哲出版社,1968年,頁352右。故胡重器應爲胡璉。卷首林俊正德十一年(1516)序云:“吾閩邵陽嚴丹丘,力祖盛唐,追逸蹤而還風響,借禪宗以立《詩辨》,別《詩體》、《詩法》、《詩評》、《詩證》而折衷之,決捍精嚴;新寧高漫士《唐詩品彙》引爲斷案,以詔來哲。”*《嚴羽集》,頁431。此時林俊已致仕在鄉,自然會有强調鄉邦人文的意圖;但前已指出,林俊云“捧讀詩話,愈愧某體裁癡重”,表明林俊給予嚴羽高度評價是受到李東陽的影響並可能轉而影響胡重器刊刻嚴羽著作。

又如正德十五年尹嗣忠刻本,卷首都穆《重刊滄浪先生吟卷敍》云:“是書在元嘗有刻本,知昆山縣事尹君子貞以騷壇之士多未之見,重刻以傳。俾余爲序,遂不辭荒陋而僭書之。正德庚辰十月朔旦,太僕少卿吴郡都穆敍。”*《嚴羽集》,頁433。都穆於正德八年致仕,其《南濠詩話》即刊於此年。黃桓序云:“詩話無慮數十家,若鞠坡、艇齋、冷齋諸公,皆其傑然者。而國朝元老《麓堂集》尤爲精純,會衆說而折中,詩道畢矣。”*黃桓《都南濠先生詩話序》,丁福保《歷代詩話續編》,北京,中華書局,1983年,頁1340。都穆在詩話中亦對嚴羽詩學表達了推崇:“嚴滄浪謂論詩如論禪: ‘禪道惟在妙悟,詩道亦在妙悟。學者須從最上乘,具正法眼,悟第一義。’此最爲的論。”*都穆《南濠詩話》,《歷代詩話續編》,頁1345。那麽都穆本人的詩學觀亦當受到李東陽觸動。尹嗣忠正德十二年進士,在昆山刊刻嚴羽著作,或者是受到都穆的熏陶,自然也是間接受到李東陽的影響。

一種詩學理論的獲得認可並成爲主流詩學的典範,是很多因素的綜合,如政治氣氛、社會文化心理、文學自身發展的規律等;但獲得具有文化及文學影響力者的提倡與推崇,是非常必要的條件。高棅所處的時代,固然在社會文化心理及文學發展趨勢上與弘、正時期相比,大有遜色;尤其高棅本人的影響力,確實也不足以將嚴羽詩學引導成爲一個時代的信仰。我們看到,一般文學史在描述明代文學的轉折時,往往强調李夢陽、何景明等七子復古派的宣導之功,於李東陽的貢獻,或者只承認其對李夢陽、何景明的扶助,甚者還要將其作爲李、何所反對的一面。如果我們承認明代復古詩學的理論基礎是緣自嚴羽,並在創作上加以實踐的話,那麽,對於李東陽推動嚴羽詩學的傳播及接受以及對復古詩學發展的貢獻就不能不重新給予客觀的衡判與評價。

(本文作者係南京大學文學院在站博士後,

玉林師範學院文學與傳媒學院副教授)

❋本文爲國家社科基金西部項目“全明詩話敍錄及考論”( 項目編號: 14XZW018) 、國家社科基金重大項目“全明詩話新編”( 項目編號: 13&ZD115) 的階段性成果。