《红楼梦》中“雨雪”意象研究

鲁仪

南京信息工程大学

《红楼梦》中“雨雪”意象研究

鲁仪

南京信息工程大学

曹雪芹的《红楼梦》以高超的艺术技巧和丰富的人文内蕴奠定了经典明清小说作品的地位。本文从《红楼梦》的“雨雪”意象着手,试图通过对“雨雪”意象出现的频次、强度及特点的分析研究,探寻《红楼梦》中贾府地点南北争议的原因。

《红楼梦》雨 雪 贾府

文学作品中的地点,不能由某个偶然的“气象”或“天气”现象确定,而需要根据那些具有“多年特点”的“气候”(物候)环境进行推断。[1]研究文学作品中的地点与“气候”(物候)环境的关系,可以收举一反三之效。

一、气候

气候是大气物理特征的长期平均状态。气候与人类生活息息相关,气候的变化影响着文学家的创作思想。《红楼梦》是文人个体创作的小说,其抒情色彩非常浓郁。在这部小说中,对气候的描写是比较多且细致的,具有鲜明的特点和个性。

南京属亚热带季风湿润气候区,是热带海洋气团和极地大陆气团交替控制和互相角逐交替的地带。其一月平均气温普遍在0℃以上,七月平均气温一般在25℃左右,由于降水和亚热带季风气候地区的降水相比而言较均匀,被称为亚热带季风性湿润气候。该地区具有气候温和、四季分明、冬冷夏热、雨量充沛,光照充足、热量丰富、雨热同季的特点。

北京气候属于暖温带半湿润半干旱季风气候。北京的地理位置和地形,决定了北京气候具有以下特点:降水集中且降水强度大;降水量地区分布不均;山前平原增温显著;风向日变化显著;四季分明,冬季最长,夏季次之,春、秋短促。

二、物候

“物候现象是非常广泛的,在大自然中,那些受环境(主要是气候)影响出现的,以一年为周期的现象,多属于物候现象。”[2]本文主要对《红楼梦》中常出现的“雨”、“雪”两种物候现象进行统计分析。

(一)频次分析

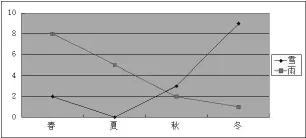

本文对《红楼梦》中常出现的“雨”、“雪”两种物候现象进行统计分析,其按季节分类出现频次统计如下:

在我国,四季划分有不同标准,天文学上以春分、夏至、秋分、冬至分别作为春、夏、秋、冬四季的开始;民间习惯以夏历正、二、三月为春季,四、五、六月为夏季,七、八、九月为秋季,十、十一、十二月为冬季;气候统计上,因一般以一月为最冷,七月为最热,故以阳历三、四、五月为春季,六、七、八月为夏季,九、十、十一月为秋季,十二月和次年一、二月为冬季。本文研究《红楼梦》,故采用民间的四季划分标准。

从上表所示雨雪意象在各个季节出现频次分布来看,《红楼梦》中“雨”多集中在春夏两季,秋冬少雨;“雪”多集中在冬春两季,夏天无雪,秋天少雪。

从气候方面分析,南京春季:由于春季冷暖气团交替剧烈且又频繁,因为天气变化多端,大部分地方都是春雨大于秋雨,春雨占年降水总量15%-25%,南京降水量达到248.4毫米。南京夏季:夏季在东南气流影响之下,有着充沛的降水初夏之期有梅雨,仲夏多雷暴雨,夏秋之间还有台风雨,夏季是全年雨水最多的时期。夏季三个月的降水占全年降水量的45%-55%,南京降水量达到446.9毫米。南京秋季:秋高气爽是长江中下游秋天气候的特点,所以降水量少于春季。秋季降水量只占全年的15%~20%,南京降水量为165.0毫米。南京冬季:南京在冬季风控制之下,所以降水为全年最少,只占全年降水量的8%-12%,南京降水量为126.7%。[3]

北京春季:气温回升快,日较差大。但冷暖空气交替活动频繁,气温多变,时有大风、降温天气(大风日数占全年大风日数的36%,日平均气温24小时下降6℃以上的日数占全年降温日数的44%)。多数年份有寒潮出现,有些年份还出现倒春寒天气。春季降水量为45-80毫米,仅占年降水量的10%左右,而蒸散量要占年蒸散量的30-32%,故有“十年九春旱”之说。由于气温回升快,湿度小,蒸发力强,故土壤干燥,大风天灰沙蔽日的现象时有发生,大风停息后,气温迅速回升。春季短促,约两个月左右即进入夏季,这也是北京大陆性气候的一个特点。北京夏季:炎热多雨是其显著的特点。夏季降水量在400-600毫米之间,约占全年降水量的75%,而7-8月降水量要占65%左右。降水的地区分布不均。降水强度大,往往是几次暴雨或一两次暴雨加几次大雨的降水量就相当于月降水量。北京秋季:冷暖适宜、晴朗少雨是本季的特点。秋季降水量只占全年降水量的14%。降温迅速,使得秋季的持续时间比春季还要短,只有50-56天,秋末一场强冷空气南下便进入冬季。北京冬季:寒冷干燥、多风少雪,季节漫长(5个半月左右)是本季的特点;各月平均气温均在0℃以下。冬季降水量只有10毫米左右,仅占年降水量的2%,寒潮、大风年年发生,只是强度及次数不同而已。[4]从季节角度看,北京地区由于受季风气候影响,降水的季节分配极不均匀,而且具有降水强度大,降雨日数少的特点。

综上所述,南京春夏多雨,秋冬少雨;北京夏季多雨,春季、秋季和冬季少雨。以此推断,《红楼梦》中的“雨”意象突显南方特色。

(二)强度分析

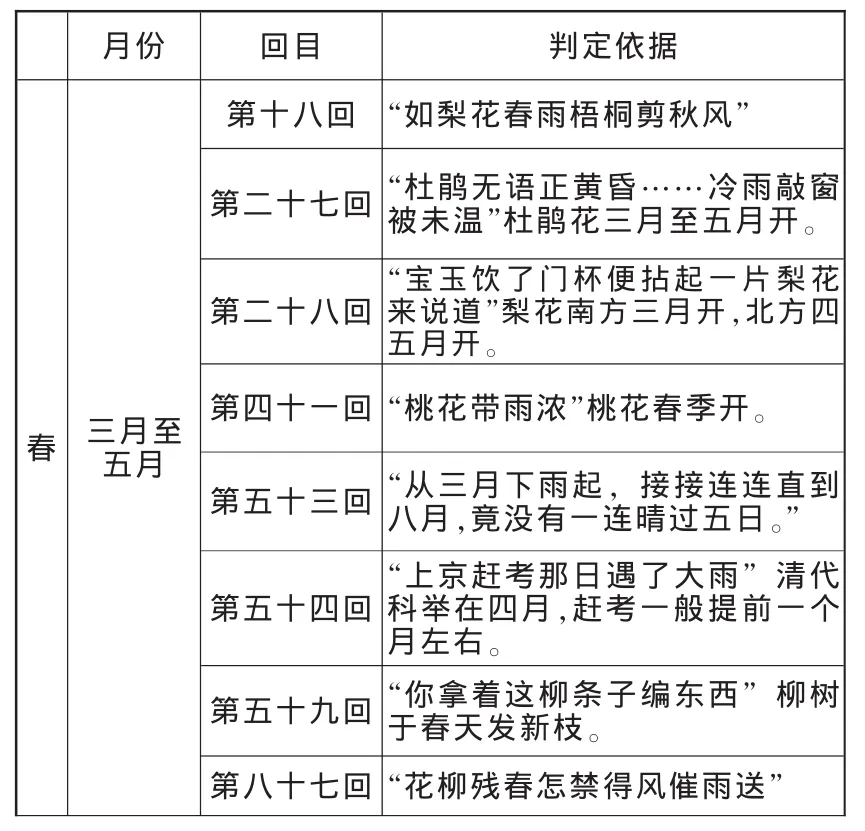

《红楼梦》总一百二十回,其中十九回出现了“雨”的意象。具体如下表所示:

月份 回目 判定依据第十八回 “如梨花春雨梧桐剪秋风”第二十七回“杜鹃无语正黄昏……冷雨敲窗被未温”杜鹃花三月至五月开。第二十八回春 三月至五月“宝玉饮了门杯便拈起一片梨花来说道”梨花南方三月开,北方四五月开。第四十一回 “桃花带雨浓”桃花春季开。第五十三回“从三月下雨起,接接连连直到八月,竟没有一连晴过五日。”“上京赶考那日遇了大雨”清代科举在四月,赶考一般提前一个月左右。第五十九回“你拿着这柳条子编东西”柳树于春天发新枝。第五十四回第八十七回 “花柳残春怎禁得风催雨送”

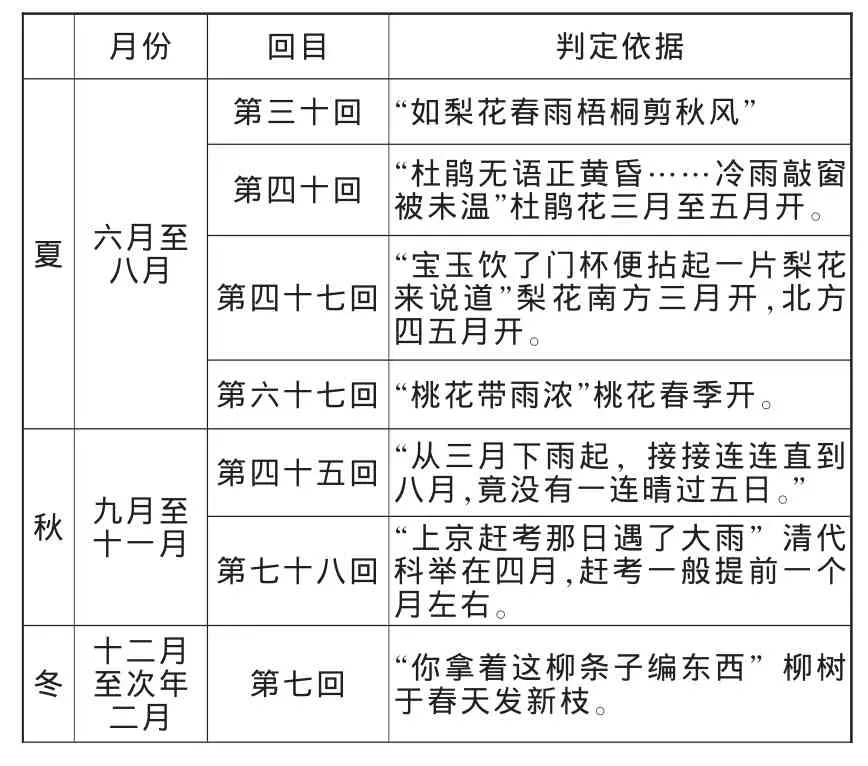

月份 回目 判定依据第三十回 “如梨花春雨梧桐剪秋风”第四十回 “杜鹃无语正黄昏……冷雨敲窗被未温”杜鹃花三月至五月开。六月至八月 第四十七回夏“宝玉饮了门杯便拈起一片梨花来说道”梨花南方三月开,北方四五月开。第六十七回 “桃花带雨浓”桃花春季开。第四十五回 “从三月下雨起,接接连连直到八月,竟没有一连晴过五日。”九月至十一月秋第七十八回冬十二月至次年二月“上京赶考那日遇了大雨”清代科举在四月,赶考一般提前一个月左右。第七回 “你拿着这柳条子编东西”柳树于春天发新枝。

其中第五十四回“史太君破陈腐旧套,王熙凤效戏彩斑衣”中写道:“上京赶考那日遇了大雨”[5]。此回中写到的大雨在三月至五月间,而北京三至五月干燥少雨。第四十七回“呆霸王调情遭苦打,冷郎君惧祸走他乡”[5]中宝玉道:“怪道呢,上月我们大观园的池子里头结了莲蓬,我摘了十个,叫茗烟出去到坟上供他去,回来我也问他可被雨冲坏了没有……”[5]“今年夏天雨水勤”[5];北京夏季降水多集中于几场暴雨或大雨,难有“雨水勤”的现象。第五十三回“宁国府除夕祭宗祠,荣国府元宵开夜宴”对雨有这样的描写:“乌进孝忙进前了两步,回道:‘回爷说,今年年成实在不好。从三月下雨起,接接连连直到八月,竟没有一连晴过五日。九月里一场碗大的雹子,方近一千三百里地,连人带房并牲口粮食,打伤了上千上万的,所以才这样。小的并不敢说谎。’”[5]小说中的天气状况往往来源于现实,但是为了配合小说情节的发展而高于现实。书中写雨从三月开始直到八月,中间连续晴朗的天气不到五天,九月下冰雹。对比北京与南京的气候条件,北京全年降水的80%集中在六、七、八三个月里,期间常有暴雨,而三至五月较为干燥;而南京属于亚热带季风湿润气候区,雨量充足。故由此推测《红楼梦》中雨景的描写突显南方特色。

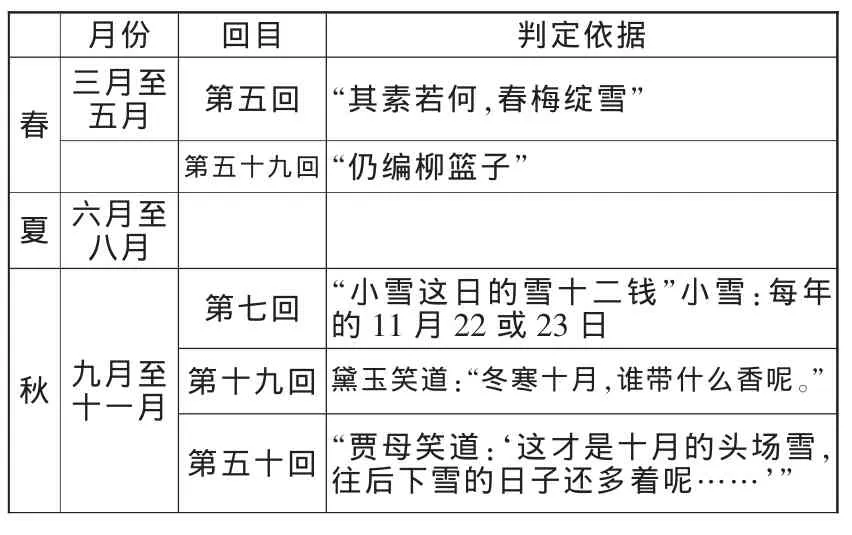

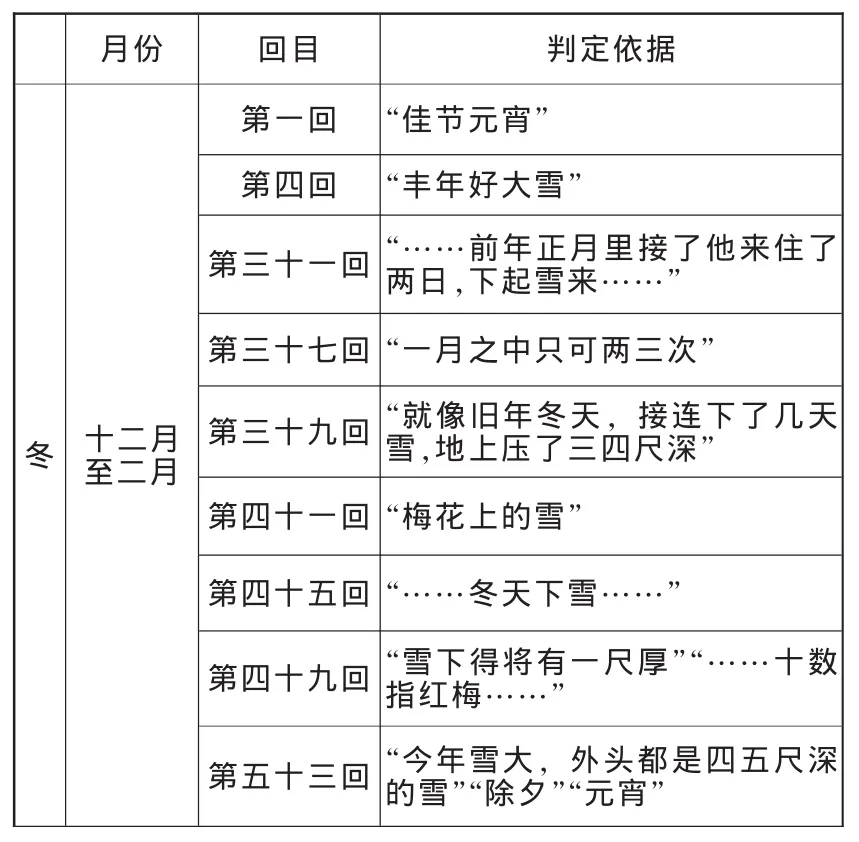

《红楼梦》总一百二十回,其中二十四回出现了“雪”的意象,具体如下表所示:

春夏 六月至八月三月至五月月份 回目 判定依据第五回 “其素若何,春梅绽雪”第五十九回“仍编柳篮子”第七回 “小雪这日的雪十二钱”小雪:每年的11月22或23日秋 九月至十一月 第十九回 黛玉笑道:“冬寒十月,谁带什么香呢。”第五十回“贾母笑道:‘这才是十月的头场雪,往后下雪的日子还多着呢……’”

月份 回目 判定依据第一回 “佳节元宵”第四回第三十一回“丰年好大雪”“……前年正月里接了他来住了两日,下起雪来……”冬 十二月至二月第三十七回 “一月之中只可两三次”第三十九回“就像旧年冬天,接连下了几天雪,地上压了三四尺深”第四十一回 “梅花上的雪”第四十五回 “……冬天下雪……”第四十九回“雪下得将有一尺厚”“……十数指红梅……”第五十三回“今年雪大,外头都是四五尺深的雪”“除夕”“元宵”

特别是在第四十九回和第五十回中,对雪进行了集中的描写。第四十九回“琉璃世界白雪红梅,脂粉香娃割腥啖膻”中有这样的描写:“(宝玉)一面忙起来揭起窗屉,从玻璃窗内往外一看,原来不是日光,竟是一夜大雪,下将有一尺多厚,天上仍是搓绵扯絮一般。”“出了院门,四顾一望,并无二色,远远的是青松翠竹,自己却如装在玻璃盒内一般。”[5]雪下了一夜,积了足足一尺多厚,且大雪仍在继续,没有将停的迹象。《红楼梦》中四十九回和五十回以大雪为背景,北京地区平均降雪日数,平原地区每年度为6-8天,山区9-19天。积雪日数,平原地区平均每年度12-16天,山区17-48天。[4]南京地区平均降雪日数为14天,积雪日数为10天。[3]故推测《红楼梦》中雪景的描写突显特色。

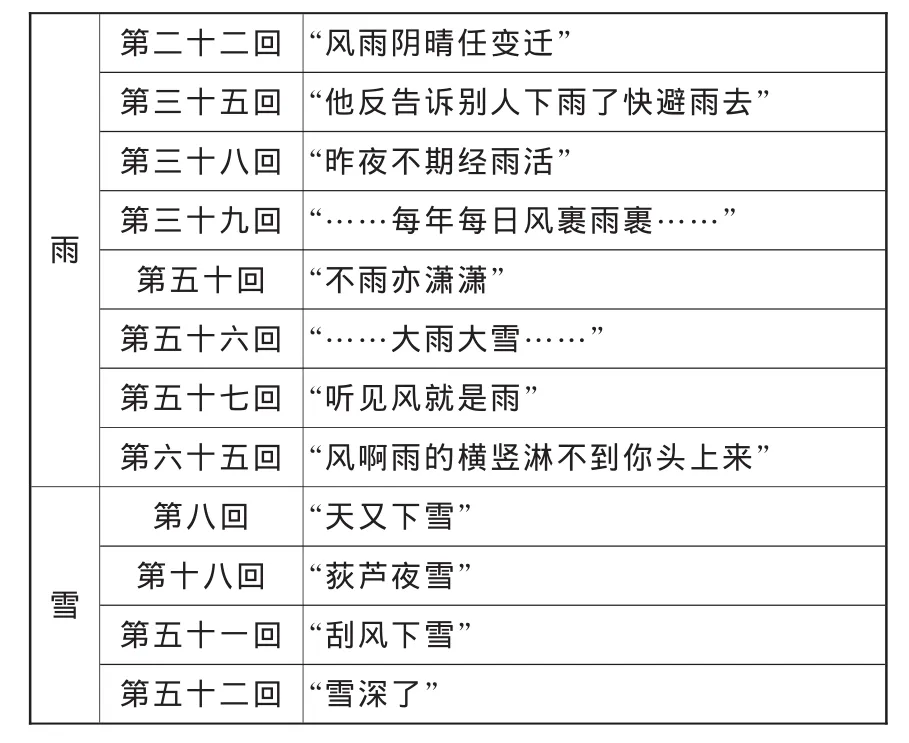

(三)无法确定季节的“雨雪”意象分析

除了上述按季节统计的“雨雪”意象外,一些“雨雪”无法确定季节,具体如下表所示:

雨第二十二回 “风雨阴晴任变迁”第三十五回 “他反告诉别人下雨了快避雨去”第三十八回 “昨夜不期经雨活”第三十九回 “……每年每日风裹雨裹……”第五十回 “不雨亦潇潇”第五十六回 “……大雨大雪……”第五十七回 “听见风就是雨”第六十五回 “风啊雨的横竖淋不到你头上来”雪第八回 “天又下雪”第十八回 “荻芦夜雪”第五十一回 “刮风下雪”第五十二回 “雪深了”

“雨”意象在《红楼梦》中总共出现了24次,其中23次出现在前八十回;“雪”意象《红楼梦》中总共出现了19次,全部出现在前八十回。众所周知,《红楼梦》前八十回为曹雪芹所著,以此可以推断曹雪芹善于用“雨雪”意象进创作,同时也可以从其对“雨雪”意象的描写中推测其情感路线。

《红楼梦》的前八十回中频繁出现“雨雪”意象,其中描写“雨”意象多为细节,对故事情节发展的影响力较小,如 “如梨花春雨梧桐剪秋风”[5]“桃花带雨浓”[5]“不雨亦潇潇”[5]等;而对“雪”意象的描写多较为具体,且大多数有固定的故事背景,对故事情节发展的影响力较大,如“这才是十月的头场雪,往后下雪的日子还多着呢……”[5]“今年雪大,外头都是四五尺深的雪”[5]“就像旧年冬天,接连下了几天雪,地上压了三四尺深”[5]等。从中可以看出,曹雪芹写“雪”多为写实,而写“雨”多为情感流露,曹雪芹生于1713年[6],他家在雍正五年(1727)被封门,次年(1728年)春天被抄家以后,便举家北上,其时曹雪芹十五岁。[7]曹雪芹幼时生活在南京,在南京的童年生活给曹雪芹留下了较为美好的回忆,1728年之后,家道中落,曹家前往北京定居。在《红楼梦》中,北方特色多为写实,曹雪芹在进行创作时很可能将北京作为小说的经济根据地,但是在其创作流露情感时,受到童年美好回忆的影响,在回顾与怀念江南生活的同时,不自觉的在小说中加入了南方特色。

[1]曾大兴.气候与戏剧、小说人物之关系——以杜丽娘、林黛玉为例[J].广州大学学报:社会科学版,2012-09-15.

[2]曾大兴.文学地理学研究[M].商务印书馆,2012-03-01.

[3]南京大学气象系气候专业1959年毕业班.江苏气候志[M].第一版.江苏人民出版社,1961,10.

[4]北京市气象局气候资料室.北京气候志[M].第一版.北京出版社,1987,9.

[5]曹雪芹,高鹗,著.红楼梦[M].人民文学出版社,中国艺术研究院红楼梦研究所,校注.1982.

[6]邓遂夫.脂砚斋重评石头记甲戍校本[M].作家出版社.2001.

[7]沈新林.漫话《红楼梦》中的苏北方言[J].南京师范大学文学院学报,2001-07-30.

本文系明清小说中灾害认识和应对措施研究,1344051501032(校助项目),项目负责人:鲁仪

鲁仪(1992-),男,江苏常州人,南京信息工程大学语言文化学院硕士研究生,研究方向:气象科技史。