照顾者体位转移知识培训对社区失能居家不出老人的效果探讨

黄树琴 钟彩英 巫伟忠 温菊芬 谢泽清

·社区护理·

照顾者体位转移知识培训对社区失能居家不出老人的效果探讨

黄树琴 钟彩英 巫伟忠 温菊芬 谢泽清

目的:探讨照顾者体位转移知识培训对于社区失能居家不出老人的作用。方法:将社区失能居家不出老人及其照顾者作为研究对象,积极开展体位转移知识相关指导和培训,将干预前后老人周外出活动情况、抑郁评分以及照顾者负担情况进行对比。结果:同干预前相比,社区失能居家不出老人的周外出次数明显增加,其抑郁症状明显改善,照顾者负担明显减轻,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:针对社区失能居家不出老人照顾者积极实施体位转移知识培训,有助于增加老人的外出活动次数,降低其抑郁状态,减轻照顾者负担,值得推广应用。

社区失能老人;体位转移知识;培训;护理

据中国老龄科学研究中心编写的《中国老龄事业发展报告(2013)》指出,2012年底,我国老年人口数量达1.94亿,占总人口14.3%,2025年前,我国老年人口将以每年100万的速度增长。随着我国老龄化的加剧,失能老人数目不断增加,2010年末全国城乡部分失能和完全失能老年人约3300万,占总体老年人口的19.0%,其中完全失能老年人1080万,占总体老年人口6.23%,至2015年,部分失能和完全失能老年人将超过4000万人[1-2]。老年人失能特别是完全失能已成为现阶段我国最严重的公共卫生问题之一。为此,我院积极探索研究照顾者体位转移知识培训对于社区失能居家不出老人的作用和效果,取得了有价值的经验,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料本研究中所纳入对象为我院2015年1~12月周边社区失能居家不出老人及其照顾者各84例。失能居家不出老人年龄均≥60岁;无法独立完成日常生活料理中任何一项活动,如穿衣、吃饭、洗澡、如厕、室内运动和购物等;每周外出次数≤1次。男46例,女38例;年龄62~82岁,平均(70.3±6.4)岁;在慢性病方面:脑卒中64例,心脏病24例,慢性阻塞性肺炎16例,关节炎20例。已对心功能Ⅲ级及以上、肺功能严重减退、存在严重认知功能障碍以及临终期老人予以排除。照顾者中男26例,女58例;年龄38~65岁,平均(50.9±6.8)岁;文化程度:小学及以下52例,初中22例,高中及以上10例。所有研究对象均知情并同意接受本研究。

1.2 方法

1.2.1 成立课题小组由本院6名医护人员组成课题组,医师1名,护士5名。对全体人员统一培训,保证培训质量,确保熟练掌握相关知识。

1.2.2 培训计划由课题组成员对老人照顾者实施上门培训,共4次,每周进行1次,连续共4周。积极开展体位转移技巧练习,对老人照顾者实施现场指导。课题组成员于老人及其照顾者保持联系,及时接受其咨询,针对其中部分较为严重问题,及时予以上门指导。

1.2.3 完善培训内容(1)第1次培训。主要内容为强化认识,引导老人照顾者明确其基本任务是尽可能帮助老人实现自理,在老人体位转移过程中予以积极协助。在协助时,要重视身体重量以及平衡,照顾者与老人的身体要尽量靠近,床面和椅面要保持有一定的硬度,不可太软。在完成转移过程中,两个平面高度尽可能一致。(2)第2次培训。主要内容为帮助老人翻身。照顾者立于老人腰和肩的中间位置,双手均匀用力,托起老人的腰部,帮助其学会翻身。在翻身过程中,引导老人合理摆放手臂,防止对手臂形成不良压迫。同时指导老人学会腿部用力,注意保持平衡。(3)第3次培训。主要内容为帮助老人坐起。照顾者双手扶住老人肩部,引导老人双手向后用力支撑,防止向后仰。坐定后,双手可侧面摆放,用以支撑,防止侧面倾倒。坐起后,缓慢进行收腿及伸腿动作,此过程中同样注意保持平衡。(4)第4次培训。主要内容为帮助老人站起。站起时不要急躁,身体保持平衡。

1.2.4 适度活动(1)针对老人具体情况调整床的高度,以老人坐在床上足底可以完全着地,其膝关节与床呈近90°为宜。(2)引导老人脚向后收,保持脚在膝关节后。(3)老人以双手绕在照顾者的颈部,借助照顾者的力量站立,照顾者一侧下肢屈膝,引导老人身体前倾。(4)缓慢用力后站起,然后加以辅助,防止倾斜。

1.3 评价指标分别于培训前及培训后1个月评价研究对象的周外出次数、抑郁水平[3]以及照顾者负担水平[4]变化情况等[4]。抑郁情况应用老年抑郁量表收集数据,共30个条目,0~10分为正常,11~20分为轻度抑郁,21~30分为中重度抑郁。照顾者负担应用Zarit护理负担量表(ZBI),共22个条目,总分0~88分,分数越高对应的负担压力越大。20分及以下为无负担,21~40分为轻度负担,41~60分为中度负担,60分以上为重度负担。

1.4 统计学处理采用SPSS 18.0统计软件,计量资料采用配对t或t’检验。检验水准α=0.05。

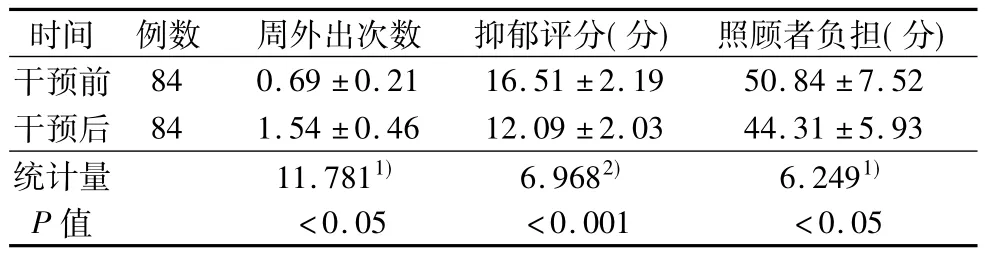

2 结果(表1)

表1 社区失能居家不出老人照顾者培训前后相关指标变化情况比较(±s)

表1 社区失能居家不出老人照顾者培训前后相关指标变化情况比较(±s)

注:1)为t’值,2)为t值

时间例数周外出次数抑郁评分(分)照顾者负担(分) 84 0.69±0.21 16.51±2.19 50.84±7.52干预后84 1.54±0.46 12.09±2.03 44.31±5.93统计量11.7811)6.9682)6.2491)干预前P值<0.05<0.001<0.05

3 讨论

失能是指由于意外伤害或疾病造成身体或精神上的损伤,从而导致生活或社交能力的丧失[5],而针对老年人,主要是通过Katz指数量表对其日常生活自理能力进行判断,其中吃饭、穿衣、上下床、如厕、室内走动和洗澡,任意一项回答“做不了”,定义为完全失能(不能自理);任何一项都能做,但是“有困难,需要人帮助”的定义为部分失能;不能自理的老年人中,1~2项指标失能为轻度失能,3~4项失能为中度失能,5项及以上失能为重度失能[6]。失能老年人特别是完全失能老年人群体,其日常生活必须有人照料看护,需要大量的社会照料资源。除此之外,由于部分失能或者失能老人的生活、社交、精神、活动等多方面受到严重影响,从而降低老人及生活质量。随着人们健康意识的增强,健康不仅仅意味着生理上的无疾,还包括良好的心理状态和社会关系,由此对失能老年人的照料不能仅局限于日常生活的照顾及疼痛的缓解,开展失能老年人生活质量及影响因素研究意义重大,其将为提高失能老人照护质量、有针对性修正和创新照护模式提供依据。

本研究通过照顾者体位转移知识培训,能够有效减少社区失能老人居家不出状态。由于其主要受年龄、疾病、抑郁情绪、认知功能障碍、社会支持少等因素影响,而照顾者是社区失能居家不出老人重要的社会支持来源,显而易见,照顾者掌握体位转移知识或相关照顾知识越多,其照顾老人能力就越强,老人跌倒、心脑血管疾病突发情况容易被及时发现,被照顾者的生活质量也会随之越高[7]。由于导致老人居家不出多为体位转移能力不足;另一方面是照顾者协助方法错误,老人对此心怀恐惧或存在心理障碍。经过4次系列培训后,照顾者掌握了体位转移知识,并能正确应用,社区失能老人外出次数明显增加,转变为非居家不出状态,老人同外界交流增多,由于长时间的被照顾而产生的废用感和愧疚感明显降低。同时,由于长期缺乏同外界交流,往往思维易僵化、固执偏见,随着外出同人或大自然的交流,失能居家不出老人逐渐心情变得开朗,增强了生活信心,有效降低了其抑郁水平。

总之,通过培训,既要让照顾者掌握体位转移技巧,也要让其认识到照顾的任务,由于照顾者的积极参与,增强了老人的生活信心。本研究中,照顾者均存在不同程度的照顾负担,处于中重度负担水平的照顾者身心疲惫,难以有足够的精力和良好的心情,培训照顾者体位转移知识后,有效减轻了照顾者负担,而且照顾培训使老人活动能力及其照顾者照顾能力增强。护理人员通过为照顾者提供定期家访、电咨询等社区卫生服务,满足其对社会支持的需求,在降低照顾者负荷方面也可以产生非常重要的作用。

[1]苏群,彭斌霞,陈杰.我国失能老人长期照料现状及影响因素-基于城乡差异的视角[J].人口与经济,2015,1(4):69-76.

[2]付莲英,廖爱民,李桂芳,等.培训照顾者体位转移知识对社区失能居家不出老人的影响[J].全科护理,2015,13(30):3024-3025.

[3]高利平.农村失能老人照护方式及社会支持研究[J].人口与发展,2015,21(4):92-102.

[4]黄枫.农村失能老人现状及长期护理制度建设[J].中国软科学,2016,1(1):72-78.

[5]张思锋,唐敏,周淼.基于我国失能老人生存状况分析的养老照护体系框架研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2016,36(2):83-90.

[6]邵德兴.农村居家养老服务供给模式研究-以杭州为例[J].中共宁波市委党校学报,2013,35(2):58-63.

[7]张奇林,赵青.走向全民社保背景下的社区居家养老:机遇与挑战[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2012,65(4):13-19.

2016-08-26)

(本文编辑 肖向莉)

518172深圳市广东省深圳市龙岗区人民医院社管中心

黄树琴:女,研究生,主管护师

10.3969/j.issn.1672-9676.2016.22.064