当代中国治理研究的新议程*

□ 郁建兴 王诗宗 著

杨 帆 译

当代中国治理研究的新议程*

□ 郁建兴 王诗宗 著

杨 帆 译

治理理论的兴起对中国的政治-行政研究及公共管理实践均产生了显著影响。国家治理体系、社会治理等概念的提出,意味着治理已成为中国的官方话语。从治理理论引入中国开始,就存有治理与善治之间的逻辑矛盾,以及治理理论在中国适用性问题的争论。这种争论并未影响中国治理研究的多方面进展,但现今国家治理与社会治理的冲突、官方话语与学术话语的争议,却重现了适用性问题的内核:国家建构与治理的张力。中国治理的未来研究议程,正需要围绕这个内核展开,内容应覆盖国家治理、社会治理以及两者的互动。

研究议程;中国;善治;治理;国家建构

一、治理理论的引入及潜在的矛盾

皮埃尔曾经将治理理论称为“20世纪晚期时代精神中关于政府管理的主流观点”。(Pierre,J,2000)这暗示着治理所影响的地域范围已经超越了欧美。出自于对中国制度变革的关心,许多中国学者迅速地将治理理论引入,并用之于中国行政改革和政治制度变迁的研究中。国内最早介绍“治理”或者“治道”的文章,可能是1995年发表于“公共论丛”第一辑《市场逻辑与国家观念》上署名“知贤”的论文:《GOVERNANCE:现代“治道”*将governance译为“治道”,应该是吸收了牟宗三的论点。按照牟宗三的论述,“政道”(zhengdao)指政治上相应政权的实有形式,而“治道”(zhidao)即“措施处理共同事务之‘运用之道’”,参见牟宗三(2006)。我们可粗略地将治道与政道对应于行政(administration)与政治(politics)。新概念》。此后中文世界中关于治理的文献开始陆续出现。2000年,俞可平主编的《治理与善治》论文集出版,其中收录了Stoker、Kooiman、Jessop、Rhodes等人关于治理理论的作品,并呼吁在中国实现治理与善治,论文集引起了中国国内学术界对治理理论的强烈关注。孙柏瑛(2004)对纷繁的治理及地方治理理论脉络进行了较系统的梳理。这些引进工作本质上充满了对中国治理愿景的关怀。俞可平等在引入治理理论的同时,便立刻将先前兴起的中国公民社会研究与治理研究进行了“合成”,体现了作者在中国政治制度演化路径和公共管理变革方向方面的见解。

随着治理理论的引入,一些研究者试图对治理理论进行适应于中国语境(context)下的诠释,他们分别为等级(hierarchy)、市场和网络寻找中国经验中的所指,并探讨三者互动、协同的可能性。(娄成武、张建伟,2007;杨庆东,2002;郭道晖,2006等)。而由于人们认识到网络是治理的必备要素,因此对中国社会组织与政府的关系(俞可平、何增科、徐秀丽,2006;Wang Hsin-Hsien,2006等)、与网络有关的政策工具(王诗宗,2007)、中国地方政府与社会的互动等研究陆续展开(陈剩勇、吴兴智,2007;何包钢、郎友兴,2008)。可以说,治理理论的引入显著地刺激了这些领域的知识增长。

治理理论虽是一个舶来品,但自其进入中国,便成功刷新了中国学者及部分官员对治理一词的理解。地方治理、地方政府治理、社区治理等概念在中国国内学术界被广泛采纳,而且逐渐渗透到地方政府的话语体系中,这或许是由于治理概念所具有的包容性。然而,包容性往往意味着内在的矛盾。应该注意到,从被引入开始,治理理论在中国语境下的使用便隐含着一个重要的概念冲突,即治理与善治(good governance)的冲突。

对于产自西方国家的治理,存在难以胜数的界定*如“协同治理(co-governance)”(Toonen 1990),“合作治理(collaborative governance)” (Huxham 2000),“多元治理”(Hupe and Hill 2006)等等。。为了在最简洁的意义上澄清这一概念,我们需要回到早期的倡导者那里。罗茨(1996)作为盎格鲁治理学派(Anglo-Governance School)*参见Marinetto,M.(2003).的领袖,曾归纳了治理的六种形态:作为最小国家的治理、作为公司治理的治理、作为新公共管理的治理、作为社会-控制系统(social cybernetic system)的治理和作为自组织网络的治理。与罗茨比较类似地,赫斯特(Paul Hirst)提出了治理的五个“版本”(Hirst,P.,2000)。其一是善治,主张开创有利于私人经济行为的有效政治框架来提升非西方的发展中国家的国家能力,此一框架包括稳定的政体、法治、与政府应有角色相适应的国家行政体制、强大的且独立于国家的公民社会。其二是国际组织和制度领域的治理。其三是公司治理。其四是与1980年代新公共管理战略有关的治理,它开创了不同于经典公共行政模式的另一种公共服务模式。最后一种是通过协调网络、合作关系、协商论坛等建立在没落的集权化(centralized)等级制(hierarchy)的社团主义代表之上的,和新的协调活动实践有关的治理。

剔除显然不属于治理理论的公司治理,也暂且将国际事务领域的治理及第三世界国家的善治搁置,西方倡导者所讨论的治理已经呼之欲出。与罗茨和Hirst相比,Kooiman(1999)更为简洁明确地将治理界定为国家、市场和社会之间新的互动形式,以应对不确定性、多元化和社会与政策问题动态变化的增加。这一界定可从斯托克(1998)以及Peters(2000)等众多代表人物的论述得到支持。例如,彼得斯(2000)认为,具有国家中心倾向的“旧治理”(old governance)的核心概念是“掌舵”,关注政府的核心机构如何对政府的其余部分,以及对经济和社会加以调控。社会中心倾向的“新治理”(new governance)*按彼得斯(2000)的陈述,新治理(或现代治理)概念出自Kooiman(1993)及罗茨(1996)。的核心关注是政府的核心机构如何与社会互动、达成彼此能接受的决策,或者关注社会如何趋于更加自我掌控,而不是受政府,特别是中央政府的指令。

上述论者强调了社会自治、社会在公共事务管理中的地位以及政府与社会的多元合作,这使得治理理论有别于过去任何“公共行政”(Public Administration)的流派。同时,善治也被这些研究者作为一个有别于治理的概念加以陈述。

与“新治理”出自于西方学者的倡导不同,善治概念最初直接出自于国际组织的一系列文件,特别是世界银行1989年的报告*当然,世行1989年报告也促进了“新治理”(new governance)理念的流行,《国际社会科学》1998年治理专号(Volume 50,Issue 155)中的10篇直接关于治理的论文中,大部分提到了世界银行的有关工作。。很大程度上,善治是为发展中国家定制的概念。许多人认为善治是一个策略性和政策性的用语,但从行政管理(administrative-managerial)角度、从类似于西方国家的(更政治化理解)的角度对善治的辩析均不罕见。世界银行对于善治的理解并不限于政策“导向”,1992年世行题为《治理与发展》的报告将治理说成是“可靠的发展管理的同义词”(World Bank,1992,P.1)。这一政策文件聚焦于四个要点:责任性、适应于发展的法治框架、信息和透明性(Leftwich,A.,1994)。在中国最早倡导治理理论的学者俞可平也指出,“善治就是使公共利益最大化的社会管理过程”,其基本要素包括合法性、透明性、责任性、法治、回应性、有效性。(俞可平,2000)很明显,这些要素要么是传统公共行政中的支柱,要么在重塑政府运动中得到重点倡导,说到底是要求发展中国家的公共行政具有现代性。可见,无论是世界银行还是俞可平,都认为善治必然包含了善政(good government),有时甚至可以等同于善政。

不过,如果简单地认为善治仅仅是善政,则是不恰当的。事实上,善治始终包含着另一个意蕴,即接近西方意义上的治理。世界银行1997年报告《变革世界中的政府》(The State in a Changing World)中强调,如果一国政府在该国的发展中缺乏某方面的能力,政府必须成为一个“可信的合作伙伴”,使能力得到增强。在理论研究中,善治概念似乎被更直接地赋予了多重的但又是相关的内容:现代政治制度、现代公共行政体系、市场经济体系、相对独立于国家而又与国家保持互动的公民社会。赫斯特指出,善治的战略建诸如下基础之上:在非西方国家开创一种经典自由主义社会体系结构的版本,其中存在着界限分明的有限的国家和自我管制的公民社会,还有市场经济。(Hirst,P.,2000)Leftwich(1994)也认为,“治理”和“善治”在实现过程中,需要特别的政治来确定和维持。俞可平也认定善政和公民社会是实现善治的两个关键(Wang,Qinghua & Guo,Gang,2015)。这些论点告诉我们,将善治单纯地理解为善政是远远不够的;即使以善政为追求目标,良好的政府统治也需要相关因素(民主政治、公民社会等)支撑,从这个意义上说,善治的内容必定是多重的,善政可以是善治的内容之一,但不可能与其他内容割裂开来。如此,治理与善治概念便是交叠的。

需要指出,“新治理”本意是针对西方国家的,其基础是一个业已存在的现代国家(state),而善治则将善政及新治理同时视为目标,又将“新治理”视为实现善政的条件。这种隐晦而又矛盾的逻辑或许是俞可平(2000)有意无意模糊治理与善治、政道与治道的区别,仅将善治称为“政治国家和公民社会的一种新颖关系,是两者的最佳状态”的原因。然而,这种模糊无法消除学术界关于治理理论是否适用于中国的争议,而有关争议正是源自于治理与善治的潜在矛盾。

二、争议及进展

治理虽然经常被称之为理论,却“不提供一套规范的理论”(Stoker 1998),这就为争议留下了空间,特别是在中国。如果说西方学者倡导治理,是由于公共服务和代议制的困境,其论点主要是关于如何改进行政和公共服务提供方式,及在代议制民主中增加直接参与的要素;换言之,“新治理”主要关注的是“治道”。与西方学者相比,中国学者更关注“政道”,即更希望通过治理实现国家建构的历史任务。从治理理论引入中国开始,中国学者就对治理给予强烈的期望,将其与现代国家建构和政治与行政体制改革联系在一起。中国尤其强调治理的规范价值,这可以从治理理论与中国公民社会研究的紧密关系得到印证,且治理概念在中国带有相当浓厚的政治、社会和行政“范式”转换的目的论意涵,这明显与善治目标有关。近年一些治理研究转向地方层次的探讨,似乎也带有某种类似的转型期许。也许是因为这样的期许,中国学者对于治理理论表现出可以理解的热情。然而,许多研究者对治理的中国适用性抱以强烈的怀疑态度。早在2001年,《中国行政管理》第9期题为“中国离‘善治’有多远”的笔谈中,多位作者对治理的中国适用性表示了慎重的态度。2003年,《理论文萃》发表了以“反思与超越——解读中国语境下的治理理论”为总标题的一组文章,表达了关于治理离不开的两个前提的怀疑:一是成熟的多元管理主体的存在以及它们之间的伙伴关系;二是民主、协作和妥协的精神。将治理理论应用于中国,至少存在着以下困难:中国总体上并不存在着成熟的多元管理主体;现存的党政一元化政治结构制约并将长期制约着多元主体的独立成长;而且现阶段中国难以否定一元化结构的现实合理性。(臧志军,2003)此前,杨雪冬(2002)也指出,在现代国家建构远未完成时,谈论治理拯救政府失败、市场失败,是不现实的。

这些疑虑很少被那些主张在中国引入治理理论的学者正面提及,但很难说他们没有类似的疑虑,只是这种疑虑被他们用更“积极”的方式加以表达。主张引入治理理论的学者们的研究已经包括了以下几种理论倾向,这些倾向可以视为对持怀疑态度的学者的某种间接回应。第一种主张通过发展非政府组织、第三部门以及公民社会来实现对于公共事务的治理(郭道晖,2006;何增科等,2007)。第二类论点主张通过政府内部诸如沟通机制、层级结构的改革来实现治理(徐勇,2004;李文星、郑海明,2007等)。此类别的学者对于治理的理解集中在政府内部的改革,认为只有通过政府行为方式等的改革才能实现真正意义上的治理。第三种论点更具有综合性,认为必须同时进行两个方面的改革,通过具有紧张关系的多方主体的互动才能实现治理。(刘志昌,2007;郁建兴,2008等)这些理论主张重点各有不同,这固然可能与治理概念的模糊及理论的庞杂有关,但也不难看出,学者们已经意识到中国与西方发达国家之间的差异性并形成了某些独特的治理概念理解:首先,在实现过程上,治理应包括一种公民社会发展与培育的过程。这种理解强调通过发展或培育第三部门来促进治理。其次,因为现存的制度问题,治理应该包括政府内部结构或制度改革。这种理解强调通过政府体制(“政道”)改革来实践治理,也体现了国内学者对“国家”在治理中角色的某种担忧。

不可否认的是,治理理论的中国拥趸们虽然对治理在中国的国家建构中的作用充满期待,但对治理如何促进政治制度演化,还是缺乏认知的。

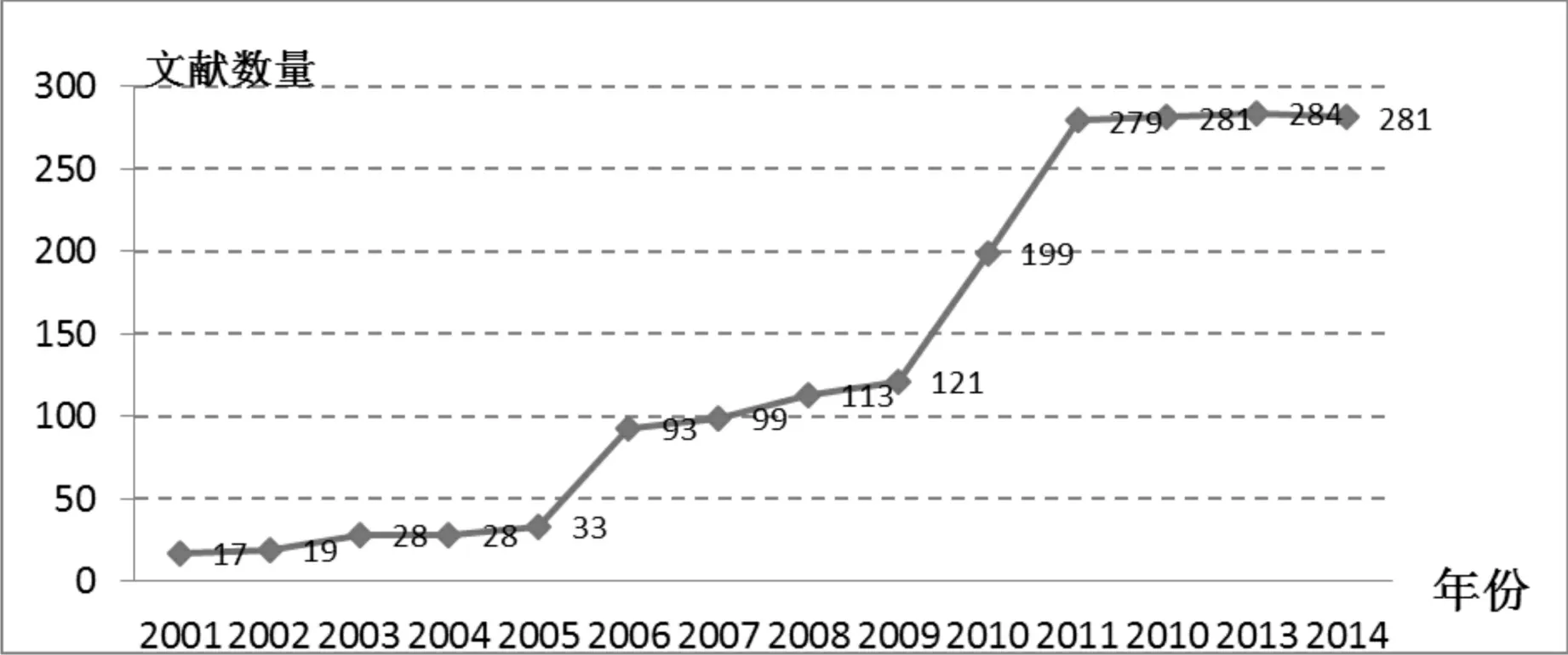

图1 本世纪发表于CSSCI期刊的中国治理

在西方,随着早期具有浪漫色彩的倡导热潮过去之后,治理研究就转向了更加偏重实用主义的探讨*参见Svensson,J.et al (2008),Alford,J.and Hughes,O.(2008) 等。。在中国,研究者很快也将研究拓展到更广的领域,有关文献数量也在不断地加速增长(参见图1和图2)。

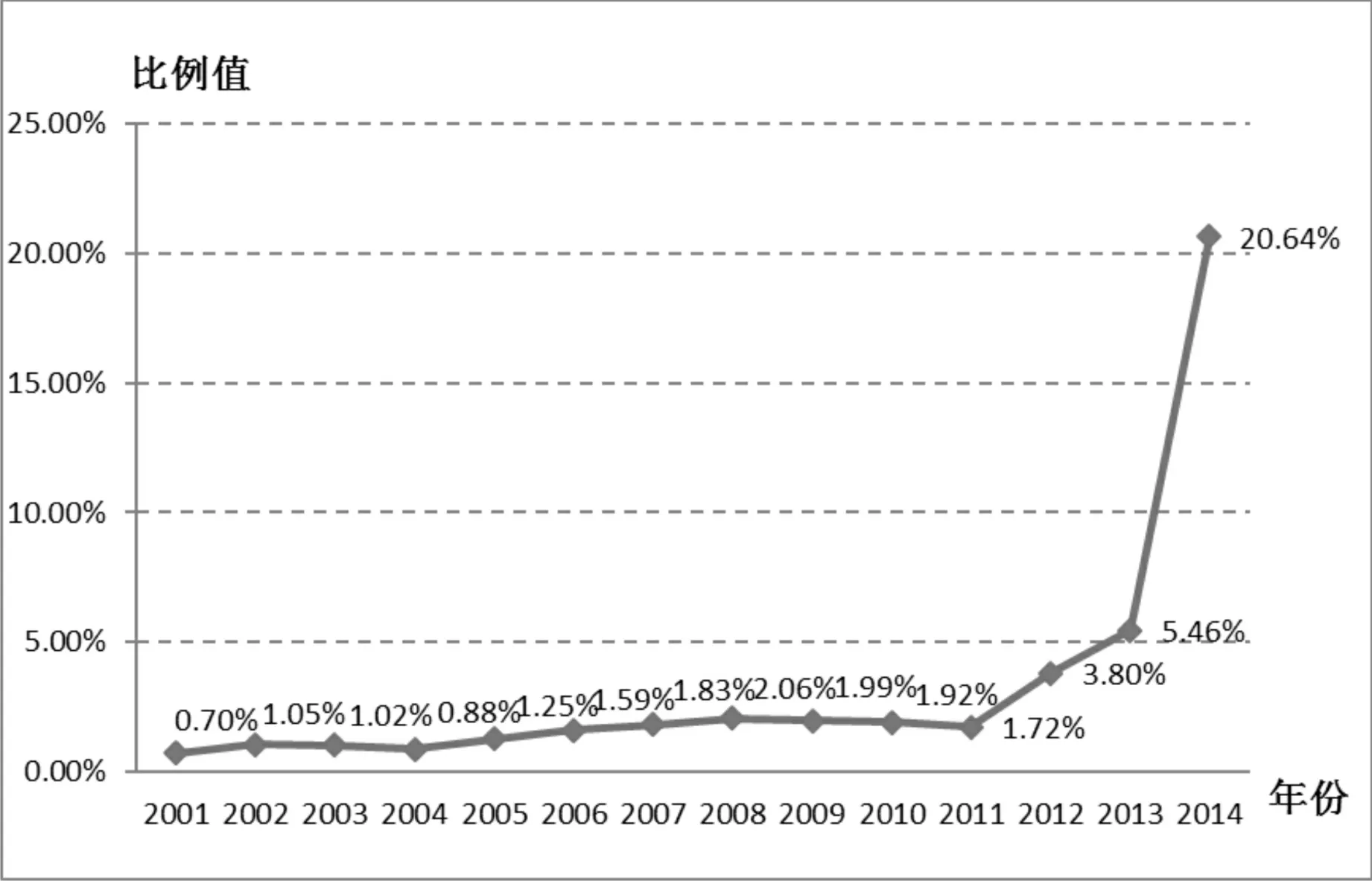

图2 本世纪发表于国际(英文)期刊的

总体上看,以上研究与公民社会等宏观理论的关系逐渐疏远,而且学者们也不再紧迫地试图为治理的中国适用性辩护,或者证明治理可以推动中国的政治改革。这一状况直到中共十八届三中全会召开,国家治理与社会治理概念被官方所强调并形成一个动态的政治源流,才有所改变。2013年后,有关中国“政道”研究的文献数量呈现了又一轮爆发性增长,且学术界又重现了对国家宏观“政道”的研究热情。图3显示2013年后对国家治理体系及治理能力的研究成为了一个新的热潮,研究者纷纷解读国家治理的含义及其与社会治理的关系(俞可平,2014;燕继荣,2014;胡鞍钢,2015;唐亚林,2014;薛澜,2014等)。研究者对于社会治理分歧并不明显,大多接受了西方新治理的基本论点,但对国家治理的内涵却充满了争议。而在学术界之外,政府及官方媒体似乎更热衷于将国家治理体系及治理能力现代化,诠释为强国家、绝对主义国家式的政府能力。

图3 “国家治理”在中国治理研究中的文献占比(2001-2015)*在中国知网中,按照字段“主题=治理(不包含公司治理)”,“来源类别=核心期刊/CSSCI”的条件,以及“学科领域=哲学与人文科学/社会科学/经济与管理科学”的条件检索(检索时间:2015年11月18日17:18分),获得2001-2014年治理研究文献。在搜索结果中添加条件“主题=国家治理(不包含公司治理)”再次搜索,获得2001-2014年“国家治理”研究文献,并计算比例。

非常明显,自治理理论进入中国以来,在理论界出现了“治理、到处是治理”的情形。大量文献和多方面的进展让我们相信,中国治理研究在未来仍将是一个活力四射的领域。然而,也要注意到,2010年之后的研究存在着几个值得关注的问题。首先是,治理的概念仍然是混乱的,存在大量与“新治理”和善治无关的研究,这本来是正常的,但某些研究者却宣称其论点受到治理理论的引导和支撑。更值得注意的是,本质上反治理的“管控”也经常以治理的面目出现。其次,就研究内容看,局部经验研究较多,描述性解释多,价值倡导多,过度推广多。相对而言,对治理创新制度化研究、对治理的发生和变化的机制性研究还远远不够。第三,从方法上看,中国的治理研究者已经注意到必须将规范研究与经验研究相结合,既要超越单纯的理论推导和思辨,又不能停留于单纯的描述。不过许多研究由于缺乏机制性解释,宏观理论与微观经验之间的脱节依然非常明显。第四,政道一度较少获得关心,只是被作为治道变革的外生变量或既定条件;而当国家治理成为研究热点后,政道与治道或“新治理”在研究上似乎又变得无关了。

另外需要特别提到,在较长一个时期内,国家建构等政治性议题被学者们有意隐晦或回避。而在十八届三中全会之后,国家治理的研究虽仍限于规范推演和价值判断,但已经出现了众多争议,而每一个不同论点都意味着未来社会治理将具有不同的地位、承担不同的角色。如果说,中国治理研究的其他不足都是阶段性的,那么由于国家的“元治理”(Jessop,B.,2002a)角色,对国家治理的内涵及其与社会治理的关系的理解,更直接地对于未来中国治理研究议程产生深刻的影响。理解国家治理与社会治理的关系,就必须从解读治理与国家建构之间的张力着手。

三、治理与国家建构之间的张力

如前文所说,针对发展中国家的善治,具有比“新治理”更复杂的含义,其中重要的内容便是善政。而好政府的标准基本上是韦伯式的。这也就是说,善治承担了现代国家建构与治理的双重任务,两者互为条件,形成一个逻辑上的循环。坦率地说,这样的逻辑循环是较为常见的*例如,作为发展中国家的学者,俞可平对善治的论述构成循环论证的一个显然的例证。参见王诗宗(2009,p.131)。;如果说这些逻辑循环并非错误,那么至少应该看到,治理与国家建构之间是存在紧张关系的,将两者互为条件在纯粹逻辑上难以成立。

国家构建是当今国际社会科学最重要的命题之一。在有关国家建构的讨论中,福山(2004:15)认为,许多国家面临的问题是,在减小国家影响范围的过程中,他们要么削弱了国家的力量,要么产生了对新的国家能力的需求,而这种国家能力要么是虚弱的,要么根本不存在。现代国家具有两个基本特性:“民族-国家”和“民主-国家”。后发展国家在国家建构进程中,“民族-国家”与“民主-国家”之间经常表现出了较为严重的不均衡性。由于先发国家的示范效应以及后发展国家的自身特点,后发展国家的国家建构过程中充满了政治整合和文化整合的矛盾。(Yu,Jianxing & He,Ziying 2011)不止于此,发展中国家要在经济和资本全球化的背景下实现经济的起步,国家还必须拥有战略的引导和规制能力、与外部的博弈能力以及参与制定国家间游戏规则的能力。因而,许多后发国家都在财政税收制度、银行金融制度等领域保留了强国家的特征。在一些倡议者看来,构建一个强大国家,是这些后发展国家走向富裕、民主的前提。

国家建构与治理的区别是明显的。就其内在特性而言,国家建构强调稳定、秩序和规制,因而表现出刚性、控制性、程序理性的特征;与之相反,治理强调多元、谈判和协作,因而表现出弹性、互动性、反思理性的特征。就其制度目标而言,国家建构作为一项现代性成就,无论作为组织形式的建构,还是制度体系的建构,都是以国家能力为中心的。而治理强调权威的多元化、分散化,旨在消解国家的绝对主权,废除国家至高无上的现代性观念,要求国家改变“统治方式”,与其他治理主体平等分享权威和权力资源,因而具有强烈的后现代色彩。治理理论没有停留于对国家权力进行宪政层面制衡的古典自由主义立场。学者们明确提出了多中心治理观点,使得包括行政管理权在内的国家对内主权不得不向个人和其他组织开放。

但另一方面,国家集权的需要来自于它不仅要继续扮演自由市场的建构者、守护人的角色,还要利用和改善广泛的福利政策以实现社会公正。而且,全球化进程的加速使国家在几乎所有重要政策领域都被卷入到区域和全球层面,遭遇大量新的、跨边界的协调和控制问题。国家要成功进行政策执行,它就必须重新获得权力,开拓新职能。面对一个多元权威并存的治理体系,各国决策者所面临的挑战绝不是从治理领域撤出,而是应学会怎样适应和驾驭。“随着越来越难以承受社会对中央与地方政府的能力要求,国家不得不不断委托和下放其调节权力和一些更根本的权力给准公共组织、非政府组织、商业行会、专家组织、社会服务公司、工会、科学协会以及许多其他私人的非营利组织”(Barrow,C.W.,2005)。这样看来,现时代的国家建构又不能排除治理,相反需要借助于治理。

就目前的中国而言,国家治理体系与治理能力毫无疑问地包括现代国家构建和政府能力发展的内涵,而社会治理则强调分权化和多元协作。2014年《政府工作报告》也对社会治理的分权化意涵予以确认。*2014年《政府工作报告》提出,要“推进社会治理创新。注重运用法治方式,实行多元主体共同治理”。这样,国家建构与治理的张力,在现阶段的中国就具体体现为国家治理与社会治理的张力。不幸的是,中国的国家治理与社会治理刚刚起步,但两者间的张力已不再是想象,而是现实。如前所述,学术界对于国家治理的理解分歧极大。几类观点至少能表明,在对未来国家治理的学术想象中,社会治理已经被当作一个值得期待或必须警惕的角色。更值得注意的是领导层和官方媒体的态度,以及官方话语与学术界观点的抵牾。借助福山新作《政治秩序与政治衰败》(Political Order and Political Decay)中对于国家建构与国家能力的强调,辅以新近实施民主制度的国家的负面证据,一些人将对民主和公民社会的反思,有意识地变成了藐视和追剿*官方媒体中这一倾向非常明显。例如环球时报2014年10月23日所刊王小石的文章《从福山反思谈国家治理能力建设》便是一个典型例证;而网络中,类似的论点不胜其数。。如此解读福山,根本原因可能在于导出拒绝民主的借口,这一借口几乎必定意味着对接近于新治理的社会治理的拒绝,这反衬了社会治理对于政治进步与国家建构的重要性。

我们同意福山对国家能力顺序优先性的判断,但是正如福山(2014:9-15)本人所说,法治和民主问责制构成了对国家权力的必要制约;而没有问责的自由裁量权或官僚自主性就等于腐败。(Fukuyama,2013)如我们所知,问责不仅与实质性民主有关,而且由公民参与所生成的社会问责也已是问责制的重要组成(Rhodes,1997:101-103)。因此没有法治、实质性的民主社会治理的推进,健康的政府能力只能是一个迷思。同时,还应看到,福山未能清晰地界定政府能力的概念,这很容易造成能力与官僚自主性、秩序与集权、治理质量与政府职能范围等概念的混淆。在我们看来,政府能力归根到底是在统治疆域内有效实施政策的能力,这一能力在当代远不限于合法使用暴力,国家的“基本能力”更多是“国家通过社会中的商议和合作进程来渗透社会,组织社会关系和实施政策的能力”(Onis,Z.,1991)。换言之,现代国家治理能力的拓展离不开社会治理,社会治理固然可能造成能力低下的政府的困境,但也是有效国家治理的基石。

全面讨论福山的新作,并非本文的任务。我们只想说明,即使我们认同福山的新观点,也不可以“强政府”、“政府能力”为借口,拒绝民主,排除社会治理,否则国家建构的走向更可能是绝对主义国家。然而,澄清上述观点,不意味着我们已经解决了治理与国家建构的张力问题,这一问题仍需要严肃的对待。前述以循环逻辑论证治理在中国的适用性的做法难以被接受;而因为中国不具备治理的前置条件,就认为中国不可能有治理,则可能是一种僵硬的结构分析。这种方法论未考虑到行动者的能动性与策略性的作用。如果接受这种分析方式,我们就必须同意历史不会发生任何进步——这是另一种可笑的历史终结论。

我们需要避免逻辑循环,同时也克服僵硬的结构分析的局限。在此,杰索普给了我们重要启发。他指出,国家需通过权力实现其重要过程,而权力依赖于其经济和公民社会而存在。在一些发展中国家,也存在较强的国家权力与其他基础性权力之间的平衡,这一平衡在经济和公民社会发展中得到了应用。但这些探讨因为人们对于“强”、“弱”理解的差异而被削弱,而且面临着循环论证的危险。可能存在的解决办法是,把国家能力由于政策领域、由于时间方面的各种具体节点上而具有的更多可变性都考虑在内——这是一种“策略性-关系性”的探讨。(Jessop,B.,2002b)总是将“结构”看得一成不变,而看不到能动性和策略性的作用,那么任何发展的可能都很难存在。杰索普认为,策略-关系方法就是对纯粹结构分析的一个很好的替代性方法。这种方法主张对结构在形式、内容和运作上进行策略的分析,或者说从结构“铭刻”的策略选择性来分析;而活动由此被视为结构的、背景的,或者说活动可以从主体策略计算的结构限制来分析。这也就意味着,“前一方面表明结构限制常常是策略性地运作着;结构不是绝对的、无条件的,而常常是时间性的、空间性的、能动性的、策略性的。后一方面则表明,能动者是反思性的,能够在结构限制下重新阐明自身的身份和利益。并且,能够在他们当前的处境中进行策略计算。”(Jessop,B.,1996)

策略-关系方法提供了一种强烈的方法论启示:我们需要在正视结构因素的前提下,认可某种“弹性”,考察行动者在具体结构背景下能进行何种策略选择和行动。基于此,我们提出三个推测:(1)国家治理体系与治理能力现代化的方向选择将影响社会治理的发展进程;(2)社会治理的良性发展可以促进国家治理体系构建与治理能力提升;(3)未来的中国治理格局无法预设,但取决于国家治理与社会治理的互动,或者说国家与社会两方面的行动者在各个层次上的策略性互动将造就中国治理的未来格局。

四、未来研究的议程

不能预设未来的制度形态和具体演化路径,不等于没有价值取向。我们深知治理一词不可能被限定为新治理,它仍旧可以在各种意义上使用;同时,中国的各种具体不可治理性并非都要依靠新治理或社会治理来解决,在各种意义上的中国治理研究均是重要且必要的。但在价值上,较狭义的新治理、善治承载了我们对好的生活、好的社会、好的制度的想象,因此在全部的中国治理研究中,涉及中国的国家治理和社会治理研究不能回避治理与善治的意涵。按照上面的假设,国家治理、社会治理及两者的相互作用与共同演进,应该是未来研究的核心领域。由此,我们提出如下中国治理研究的议程:

(1)关于国家治理体系和治理能力的研究。主要问题有,现代化的国家治理体系包含哪些要素?什么是国家的治理能力?当代治理能力的来源有哪些?强能力与官僚自主性、集权等概念的关系?这一方面的研究旨在厘清国家治理体系及能力作为一类理论概念的“应指”。虽然已经存在许多学者的论述,但更深入和全面的争论还是必要的。

(2)基层(及社区)的社会治理机制。这一领域本已得到学者们的高度关注,但过去的研究侧重于治理的新形式与功能,对治理的发生和发展的机制研究应是今后的重点。这里所说的机制必须能解释政治和社会结构下,行动者如何决策和互动,导致基层治理的演化。

(3)社会资本、社会传统与社会的发育。一切现实中的新治理均与传统有关*参见Peters,B.G.and Pierre,J.(1998).。中国的一些研究者也很重视社会治理中的传统因素,但往往将传统理解为古籍中记载的传统,然后根据研究者自己的理解加以现代化解读。在当下,真实的中国社会领域的传统是什么?现存的社会文化与社会资本的真实状态是什么?它们能有助于或被融入现代社会治理的体系吗?对这些问题的解答,不仅可能回应现实的需要,也可能是中国治理研究可能产生的重要理论贡献。

(4)社会力量寻找参与机会、开辟参与渠道的方式。根据经验描述,政府在克服各种不可治理性时,有可能引入社会力量,甚至为社会力量的参与提供稳定的途径。更值得研究的是公民的主动行为,因为这显示了社会的能动性。从长远看,研究者需探讨公民主动参与公共事务的动机和模式,以及社会冲突和抗争是否构成行动者争取参与的方式,能否导致参与、合作乃至秩序*Lily L.Tasi (2015)的研究指出一些不符合要求的行为可能是为了使得政策与当地条件相契合而形成的政策反馈的沟通以及建设性的批评,参见Tasi,L.L.(2015).等。

(5)政府动员、整合社会力量的方式。在此,我们不仅应关怀协同的具体模式,而且要关心政府作为一类行动者整合并利用社会力量的策略。如在公共服务提供之外,中国还大量存在用网格化管理或通过运动方式动员社会,实现政府目标的现象。这些做法对社会力量发展和社会治理有何影响,需要得到持续关注。

(6)社会治理的制度环境。社会主体所面临的制度结构是复杂的,也具有一定的弹性。国家的强制性制度逻辑、社会主体自身所拥有的规范性制度逻辑和社会成员拥有的文化-认知性制度逻辑相互混杂并综合地对组织和个体行为发生作用。其中强制性逻辑早就得到了研究者的重视*如俞可平、何增科和徐秀丽(2006)。,但在未来的研究中,我们应该将国家制度放在一个综合的视野中加以判断和解释*在这方面,李文钊等人的工作值得重视。参见李文钊、蔡长昆(2012).;既高度重视国家制度,又不忽视制度的多样性和综合性。只有这样,才能更好地描述和解读国家制度的真实面貌和真实作用。

(7)社会治理对国家制度的支撑或促进作用。仅在理念上认同社会治理对国家制度的积极作用是不够的,我们还应该观察社会治理对政治制度及政治文化、行政内容及行政方式的具体作用途径,并分析总结其机制。

(8)社会治理作为新的政府工具及其在应对不可治理性方面的应用、中国政府的治理质量*这类研究未必是直接关于治理或社会治理的,但有助于诊断中国治理中存在的问题,赛奇的工作即体现了这一功能。参见Saich,Tony(2013).、各种政府工具的绩效。这方面的工作旨在形成微观的积累,在积累中发现“策略性”(contingent)的现象中体现的模式,再在模式中提炼普遍性的知识。这些知识积累不仅可能引领实践,也可能为前面的议程内容提供证据资源,甚至可能形成对公共行政一般理论范式的贡献。

以上研究议程是围绕着国家治理、社会治理及两者的互动展开的。议程的提出,显示了作者的价值认同。事实上,新治理虽然不能提供一套规范性理论,却是具有很强的导向性的话语和思潮,富含了对社会领域的积极价值判断;尽管在发展中国家推进治理,必定要面对国家建构与治理之间的冲突。在中国虽然特定领域和层次的治理已经是一类现实,然而继续推进治理的实践的努力,也已经面临着国家治理与社会治理的矛盾。但是,结构与能动的二维思维,或可使我们在国家治理与社会治理的张力中不至于手足无措,甚或绝望。在未来,中国治理的研究固然需针对各种具体的不可治理性,但更应有一个基于国家-社会互动和演化理念的学术观念。在其中,“更好”的社会治理不仅是现代化国家治理的有机构成,也很可能是国家治理现代化的有力助推。

毫无疑问,我们不能专断地拒绝与新治理无关的治理研究,但突出社会、公民角色的中国治理研究在当下尤为重要。而且,我们深信,由于现有结构和能动因素的复杂性,未来中国治理的形态和精确的演化路径是无法预测的。建构性理性尽管不可能,我们却仍可认为,察知各种行动者在结构与情境(context)下策略选择的空间和互动的方式,将使得我们有能力更好地诊断现实并及时思考可能的策略。说到底,新研究议程的核心目的在于更强的适应性理性能力。□

[1]Alford,J.and O.Hughes,2008.Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management.The American Review of Public Administration,38(2):130-148.

[2]Barrow,C.W.,2005.The Return of the State:Globalization,State Theory,and the New Imperialism,in New Political Science,27(2):123-145.

[3]Fukuyama,F.,2004.State-building:Governance and world order in the 21st century.New York:Cornell University Press.

[4]Fukuyama,F.,2013.What is Governance?Governance:An International Journal of Politics,Administration and Institutions.26(3):347-368.

[5]Fukuyama,F.,2014.Political Order and Political Decay:From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy.New York:Farrar,Straus and Giroux.

[6]Hirst,P.,2000.Democracy and governance.In J.Pierre (ed.),Debating Governance,Oxford:Oxford University Press,13-35.

[7]Hupe,P.L.and M.J.Hill,2006.The Three Action Levels of Governance:Re-Framing the Policy Process beyond the Stages Model.In Peters B.G.and J.Pierre (eds.) ,Handbook of Public Policy,London:Sage,13-30.

[8]Huxham,C.,2000.The Challenge of Collaborative Governance.Public Management:An International Journal of Research and Theory,2(3):337-57.

[9]Jessop,B.,1996.Interpretive Sociology and the Dialectic of Structure and Agency.Theory of Culture Society,13(1):119-128.

[10]Jessop,B.,2002a.Governance and Metagovernance:On Reflexivity,Requisite Variety,and Requisite Irony[DB/OL],http://www.lancs.ac.uk/fss/sociology/papers/jessop-governance -and-metagovernance.pdf,2004-5-10.

[11]Jing,Yijia,and Ting Gong.,2012.Managed Social Innovation:The Case of Government-Sponsored Venture Philanthropy in Shanghai.Australian Journal of Public Administration 71,no.2:233-245.

[12]Kooiman,1993.Modern Governance.London:Sage.

[13]Kooiman,1999.Social-Political Governance.Public Management:An International Journal of Research and Theory,1(1):67-92

[14]Leftwich,A.,1994.Governance,the State and Development.Development and Change,25(2):363-386.

[15]Marinetto,M.,2003.Governing Beyond the Centre:A Critique of the Anglo-Governance School.Political Studies,51(4):592-608.

[16]Onis,Ziya,1991.The Logic of the Developmental State.Comparative Politics,24(1):109-126.

[17]Peters,G.B.,2000.Governance and Comparative Politics.In Pierre,J.(eds.),Debating Governance.New York:Oxford University Press,36-53.

[18]Peters,B.G.and J.Pierre,1998.Governing without government? Rethinking Public Administration.Journal of Public Administration Research and Theory,8(2):223-243.

[19]Pierre,J.,2000.Introduction:Understanding Governance.In Pierre,J.(eds.),Debating Governance.New York:Oxford University Press,1-10.

[20]Rhodes,R.A.W.,1996.The New Governance:Governing without Government?.Political Studies,44(4):652-667

[21]Rhodes,R.A.W.,1997.Understanding Governance.Buckingham and Philadelphia:Open University Press.?

[22]Spires,A.J.,2011.Contingent symbiosis and civil society in authoritarian state:Understanding the survival of China’s Grassroots NGOs.American Journal of Sociology,117(1):1-45.

[23]Stoker,G.,1998.Governance as theory:five propositions.International Social Science Journal,155:17-28.

[24]Svensson,J.,W.Trommel,and T.Lantink,2008.Reemployment Services in the Netherlands:A Comparative Study of Bureaucratic,Market,and Network Forms of Organization.Public Administration Review,68(3):505-515.

[25]Tasi,L.L.,2015.Constructive Noncompliance.Comparative Politics,47(3):253-279.

[26]Toonen,T.A.J.,1990.The Unitary State as a System of Co-Governance:The Case of The Netherlands.Public Administration,68(3):281-96.

[27]Wang,Qinghua and Gang Guo,2015.Yu keping and Chinese intellectual discourse on good governance.The China Quarterly,2015(7):1-21.

[28]Wang,Hsin-Hsien,2006.Zhengbian zhong de zhongguo shehui zuzhi yanjiu:guojia-shehui guanxi de shijiao [Chinese Social Organizations in Debate:A Perspective of State-Society Relationship].Taipei:Weber Publication International.

[29]World Bank,1992.Governance and Development.Washington,DC:World Bank.

[30]Yu,Jianxing,Jun Zhou and Hua Jiang,2012.A path for Chinese Civil Society:A Case Study on industrial Associations in Wenzhou,China.Lanham :Lexington Books.

[31]Yu,Jianxing and Ziying He,2011.The Tension Between Governance and State-Building.Journal of Chinese Political Science,16(1):1-17.

[32]蔡宁,宋程成,周颖.政府会影响非营利组织与企业的合作吗?[J].公共行政评论,2015,05:114-128.

[33]赵永茂.民主治理的建构基础与问题[A].见:余逊达,徐思勤.民主、民主化与治理绩效[C].杭州:浙江大学出版社,2011:106-116.

[34]陈剩勇,吴兴智.公民参与与地方公共政策的制定——以浙江省温岭市民主恳谈会为例[J].学术界,2007,05:30-39.

[35]陈天祥,杨婷.城市社区治理:角色迷失及其根源——以H市为例[J].中国人民大学学报,2011,03:129-137.

[36]褚宏启.教育治理:以共治求善治[J].教育研究,2014,10:4-11.

[37]范如国.复杂网络结构范型下的社会治理协同创新[J].中国社会科学,2014,04:98-120+206.

[38]郭道晖.政府治理与公民社会参与[J].河北法学,2006,01:12-16.

[40]何增科.政治合法性与中国地方政府创新:一项初步的经验性研究[J].云南行政学院学报,2007,02:8-13.

[41]何增科.中国治理评价体系框架初探[J].北京行政学院学报,2008,05:1-8+42.

[42]胡鞍钢.国家治理现代化不是西方化[J].理论学习,2015,01:42-43.

[43]B.杰索普,艾彦.国家理论新进展——各种探讨、争论点和议程[J].世界哲学,2002,01:4-19.

[44]李慧凤.社区治理与社会管理体制创新——基于宁波市社区案例研究[J].公共管理学报,2010,01:67-72.

[45]李文星,郑海明.论地方治理视野下的政府与公众互动式沟通机制的构建[J].中国行政管理,2007,05:69-72.

[46]李文钊,蔡长昆.政治制度结构、社会资本与公共治理制度选择[J].管理世界,2012,08:43-54.

[47]林尚立.重构府际关系与国家治理[J].探索与争鸣,2011,01:34-37.

[48]刘志昌.草根组织的生长与社区治理结构的转型[J].社会主义研究,2007,04:94-96.

[49]娄成武,张建伟.从地方政府到地方治理——地方治理之内涵与模式研究[J].中国行政管理,2007,07:100-102.

[50]牟宗三.2006.治道与政道[M].南宁:广西师范大学出版社.

[51]邱梦华.利益、认同与制度:城市基层社会组织的生长研究[J].上海大学学报(社会科学版),2015,03:97-106.

[52]“中国社会管理评价体系”课题组,俞可平.中国社会治理评价指标体系[J].中国治理评论,2012,02:2-29.

[53]孙柏瑛,2004.当代地方治理[M].北京:中国人民大学出版社.

[54]孙荣.社会组织如何融入基层治理创新[J].人民论坛·学术前沿,2015,02:62-71.

[55]唐皇凤,陶建武.大数据时代的中国国家治理能力建设[J].探索与争鸣,2014,10:54-58.

[56]唐文玉.如何审视中国社会组织与政府关系[J].公共行政评论,2012,04:145-162.

[57]唐亚林.国家治理在中国的登场及其方法论价值[J].复旦学报(社会科学版),2014,02:128-137.

[58]田先红.基层信访治理中的“包保责任制”:实践逻辑与现实困境 以鄂中桥镇为例[J].社会,2012,04:164-193.

[59]托尼·赛奇,贾亚娟.中国的治理质量:公民的视角[J].中国治理评论,2013,01:1-27.

[60]王浦劬,莱斯特·M.萨拉蒙.2013.政府向社会组织购买公共服务[M].北京:北京大学出版社.

[61]王诗宗.地方治理在中国的适用性及其限度——以宁波市海曙区政府购买居家养老政策为例[J].公共管理学报,2007,04:45-52.

[62]王诗宗.2009.治理理论及其中国适用性[M].杭州:浙江大学出版社.

[63]徐勇.精乡扩镇、乡派镇治:乡级治理体制的结构性改革[J].江西社会科学,2004,01:24-29.

[64]徐勇,赵德健.找回自治:对村民自治有效实现形式的探索[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,04:1-8.

[65]薛澜.顶层设计与泥泞前行:中国国家治理现代化之路[J].公共管理学报,2014,04:1-6.

[66]燕继荣.社区治理与社会资本投资——中国社区治理创新的理论解释[J].天津社会科学,2010,03:59-64.

[67]燕继荣.现代国家治理与制度建设[J].中国行政管理,2014,05:58-63.

[68]杨德明,赵璨.媒体监督、媒体治理与高管薪酬[J].经济研究,2012,06:116-126.

[69]杨庆东.中国农村地方治理中基层政府行为方式变革初探[J].云南行政学院学报,2002,02:48-52.

[70]杨雪冬.论治理的制度基础[J].天津社会科学,2002,02:43-46.

[71]郁建兴.治理与国家建构的张力[J].马克思主义与现实,2008,01:86-93.

[72]俞可平,2000.前言:治理与善治[A].见:俞可平.治理与善治[C].北京:中国社会科学出版社,P.1-15.

[73]俞可平.中国的民主治理[J].理论学习,2014,10:40.

[74]俞可平,王颖.公民社会的兴起与政府善治[J].中国改革,2001,06:40-41.

[75]俞可平,何增科,徐秀丽.2006.中国公民社会的制度环境[M].北京:北京大学出版社.

[76]臧志军.治理:乌托邦还是现实?[J].探索与争鸣,2003(3).

[77]郑杭生,黄家亮.当前我国社会管理和社区治理的新趋势[J].甘肃社会科学,2012,06:1-8.

[78]郑思齐,万广华,孙伟增,罗党论.公众诉求与城市环境治理[J].管理世界,2013,06:72-84.

(责任编辑:严国萍)

郁建兴,浙江大学公共管理学院教授,主要研究政府管理与创新、社会组织与社会治理;王诗宗(通信作者),浙江大学公共管理学院教授,主要研究公共政策、社会组织与社会治理。

国家社科基金重大招标项目“地方政府社会管理创新的制度化研究”(编号:138ZD040)。

C916

A

1007-9092(2017)01-0028-011

*本文原刊Journal of Chinese Governance 2016年第1期,已获书面授权,略有删节。