习近平时代中国公民如何评价治理质量*

□ 托尼·赛奇 著

杨 帆 译 王诗宗 校

习近平时代中国公民如何评价治理质量*

□ 托尼·赛奇 著

杨 帆 译 王诗宗 校

习近平已经强调提升治理质量和打击腐败的必要性。本文运用了一套独特的、包含了2003-2014年的调研数据来评估中国公民如何感知地方官员的绩效。研究结果证实了当政府和人民的关系更加紧密时,中国公民对国家的满意度“分化”的倾向将会缓解。官员在和公民交往的过程中被认为变得更加有胜任力和友善。公民对于计划经济时代就已经得到较好供给的公共物品的满意度趋高,也更为关注改革对家庭带来的挑战。

中国;公民满意度;治理;公共物品供给;习近平

一、导 论

2012年11月,习近平成为了中共中央总书记,他鲜明地提出了“中国梦”,并希望通过其实现中华民族的伟大复兴。除了持续地推出政策来稳定经济外,习近平已经把重点放在获得治理权上,尤其是清除腐败和官员的铺张浪费(参见习近平,2014)。胡锦涛也同样重视提升治理质量和服务的提供,尤其是针对那些没有在改革中受益或者在改革中处于弱势的群体。在制度层面,中国共产党宣称它不再是一个“革命”的政党,而是一个“执政党”,因此需要实现现代化,并且调整管理的体制(中共中央委员会,2005)。尽管提出了这些口号和改革的政策,人们仍然可以说中国存在由于治理缺陷而产生的许多核心问题。

鉴于此背景,习近平更加注重提升治理质量以及改进政府官员的表现。习努力为中国共产党提供一套新的道德准则,其中结合了对中国传统文化的选择性的阐释,他也继续强调马克思主义的原则,并告诫中共中央政治局委员必须了解现状*在2013年12月中共中央政治局集体学习中,习近平强调马克思主义理论尤其是历史唯物主义作为揭示了人类社会发展的规律仍然具有“强大的生命力,作为一种强大的思想武器,可以指导共产党人取得进步”,新华网,2013年12月4日。。他用集中的权力来推进艰难的改革,并且要求加强对社会和公共话语的控制。习近平是中国共产党的儿子,并且他对党的历史和成就感到骄傲,但是他认为党的形象也需要在公民的心目中得到重建。这促成了在党员中开展的培养节俭习惯的运动。当然,工作的重心是中央纪律委员会书记王岐山主抓的节奏密集的反腐运动。王岐山也借助中国传统文化来强化这场运动的合法性,他认为党解决腐败问题的规则是继承了历史传承下来的“道德和美德”。*参见《人民日报》,2015年10月23日。与此同时,中共修订了纪律条例并增加了新的条目,例如,禁止党员加入高尔夫俱乐部和私人会所。纪律条例还指出党员可以因“对党的主要方针政策的不当评论和评价”以及“诽谤党的历史和污蔑党的领导人”的理由被开除出党。*参见“中央印发《中国共产党纪律处分条例》”,新华网,2015年10月21日。

但问题仍然在于,行政上提升治理质量的持续尝试是不是被本国公民明确地感知到;中国公民对政府绩效的满意程度,以及对官僚机构的质量和能力的评价是否在2002-2012年间有所上升。

为了部分地回应这些疑问,本文列出了三套问题。第一套问题是考察中国公民对不同层级政府的一般意义上的满意程度。第二,我们询问了有关中国公民如何评价地方官员在处理公共事务和执行政策中的绩效。第三,我们调查了在一系列具体的物品和服务供给中公民的满意水平,并对治理环境污染以及遏制腐败给予了深入关注。特别是,这篇文章比较了生活在大城市、小城镇和农村的不同的人群的回应。研究的发现是基于一套和零点市场研究公司在2003年、2004年、2005年、2007年、2009年、2011年以及2014年同步进行的调研获得的。调研采用了立意抽样(Purposive Sampling)的方法,从来自三个不同行政级别的地方:城市、小城镇和村庄(详情参见附录1)选择了3500到4150个受访者。尽管不是一项全国性的概率抽样,但是包含了一定数量、基于三种变量(地理位置、人均收入和人口数量)考虑而选择的抽样地点*考虑到中国情境下非随机样本使用的局限(Melanie Manion,1994)。Manion展示了如何从调查的非随机取样的地点中选择一个大样本的中国人群体。尤其是,可以使用这样的调查来探讨变量间的关系。然而需要注意的是,描述性的统计结果并不能够推广成作为一个整体的中国人口的特征。关于这项调查方法上的更多细节,详见附录1。。本次研究选中了7个城市(在2005到2011年之间有8个城市),7个小城镇和8个村庄。

这项调查的一个优势是,它能够让我们比较来自城市、小城镇和村庄中的居民的态度*关于中国农村方面,可以参见Li (2004),关于中国城市的研究可以参见Jie Chen(2004)。对于不同层级政府信任的研究可以参见Li(2011and2012)。运用这套调查完成的更早的文章参见Saich(2007,2011a和2011b)。。自20世纪50年代以来,中国创立了城乡二元分割的社会,而目前的改革致力于消弭这种分化,以使得城市和乡村之间能够实现1950年代以来的最大程度的整合。*从2016年1月,中国官方承诺放宽对城市户籍的限制,这可以更大程度上帮助流动人口获得城市户口以及相应的权利。然而,事实上的执行权留给了地方行政机构。目前,比较城乡满意度之间差异的研究还比较少。诚然,城市居民得到了更好的服务,但这会使得他们的满意程度更高吗?改革带来的不稳定因素和既有利益被剥夺会导致不满情绪的上升。相比而言,农村居民在集体供给的物品和服务方面承受了主要的冲击。是否由于居住在大城市、城镇和乡村等不同的地方,居民会对不同政府提供的服务拥有不一样的感知?并且这是否影响到了居民对当地政府的期望?这些促使我们思考共产党统治下如何保持社会长期稳定的问题,并且可以假设普遍的强烈不满会侵蚀政权基础*Jie Chen (2004)在他关于北京的研究中采用了1995到1999年的3项调查,使用了戴维·伊斯顿(David Easton)关于扩散型(diffuse)支持和特异型(specific)支持的区分标准。他发现扩散型支持尽管在一段时间内已经有所下降,但仍然维持了较高水平。这意味着体制仍然受惠于一种基本的合法性。相比而言,特异性支持对特定政策领域的评估是非常小的。我们的抽样调查能够允许我们审视总体上对政府绩效的特异性支持领域,并且是关于特定公共物品的供给。。

图1 治理和收入水平

相对来说,除了“表达权与问责”,中国的诸多指标也并不是很糟糕。根据世界银行治理指标的数据显示,从1996年此评估项目开展以来,中国的治理绩效并没有显著变化。6个指标中的3个指标排在40—50%的位置,两个例外的指标分别是政府有效性(2014年为66.35%),和发言权与问责(2014年为5.42%)。和其他大型的发展中国家以及拥有类似收入水平的国家相比,中国的评估结果是喜人的。考验中国的一个主要问题是这个国家是否可以跨越所谓的“中等收入陷阱”。的确,治理和经济进步之间似乎存在一定的关系。图1描绘出了运用世界银行提供的6项治理指标计算得到的总体数据,以及建立在购买力平价之上的人均国民收入。尽管中国努力效仿“亚洲四小龙”等在经济上跨过了“中等收入陷阱”的国家或地区,但要改善治理指标,仍然有很长的路要走。当然人们可以说,这里面的因果关系尚不清楚,并且可以认为是收入的上升导致了提高治理质量的需求,而并非良好的政府绩效孕育了更高的人均收入。

尽管缺乏实现表达权和问责的正式渠道,公民意见和公众压力还是持续地影响到了中国的政策制定者。这可以从利用社会化媒体表达意见和传播“非官方”新闻数量的增加等情况中得到印证。与改革开放前不同,公民现在更加愿意并且有能力向国家表达他们的诉求,以从政府处获得更好的服务。目前领导人的代理人身份通常意味着他们须坚持满足个体的认知和社会的利益取向,这样他们才能够被赋权来为了人民的利益制定所有重要的政策(Saich,2013)。然而,公民对政府的各种期望在持续增加,期望政府能够提供给他们必要的资源来做出更好的个人选择,并且提供给他们有效的保护以避免市场波动带来的影响。

社会化媒体的扩展极大地增强了公民的“发声”,而中共在政策干预和塑造网络意见的工作上投入了巨大的力量(Yang,2009;Fallows,2011)。然而,新的社会媒体带给了党一个主要的挑战,曾经适用于传统媒体的控制和审查制度,以及信息可获得性的等级安排,提供了可以获得权力和财富的信息交易基础,而危险在于信息控制系统变得功能失调,导致了人们对官方媒体的不信任,网络谣言却被赋予了更高的可信度(Saich,2006)。根据2011年的调查,我们得以更深入地看待这个问题,调查发现有65.2%的受访者对新浪微博(相当于中国的Twitter)上传播的新闻表现出了相对的或极度的信任,只比艾德曼全球年度调查(Edelman annual global survey)对中国媒体调研的结果(73%,信任晴雨表2012)*个人观察会降低对官方媒体的信心,但是公认的这种情况出现在大城市中受过教育的精英阶层中。少了几个百分点。有56.7%的人认为新浪微博在未来反腐的工作中能够发挥作用,并且有36.6%的人坚定地认为当腐败发生时,它是曝光腐败的一种方法。还有46.7%的人表示他们会使用微博来曝光腐败行为。

目前,这些现象对于中共来讲并不必然表明问题不可克服。大多数公民并不是将这些问题视为系统性的存在,并且我们的研究结果表明,权力的滥用被视为一种地方性的问题而非中央政策目标带来的结果。政府机构在协调新的挑战和利益集团的工作上已经相当地灵活。中国是一个“协商性”(negotiated)的国家。每一个实体都可以就存在空间和相互关系和其他实体进行协商(Saich,2000;Saich and Hu,2012)。对于那些在协商中取得胜利的实体,它们不仅能够存在,而且能够运用国家机器来实现他们自己的目标。诚然,一些组织失败了,同时总存在一种国家被既得利益群体控制的担忧。裴敏欣(2006)在探讨有关地方政府被俘获的问题时最为有力地阐明了这个观点,并且最近关于国家决策被既得利益控制的讨论的数量在持续地增长。这可能还不是一种有效率的治理机制,但是它提供了一个安全阀和实现包容的过程。

主要的问题在于,中国公民的需求是否能够被充分地满足,进而减少中共统治面临的潜在挑战。有理由假设,如果占相当比重的公民对政府绩效和公共物品的供给感到满意,政府将会拥有更强的能力来进行政策试验,并且能够拥有足够的信任来化解政策失误带来的影响。许多作者已经假设了公民对政府信任,政府实施法律与政策能力,以及减少对高压的依赖这几者之间的关系(see Hetherington,1998;Warren,1999)。

二、山高皇帝远:对国家感知的分化

除了考虑较大范围内的列宁主义式的改革,习总书记继承了以往领导人的做法,通过提出一套如何成为一名“优秀共产党员”的道德标准来提升地方官员的质量。这套标准选择性地吸纳了中国儒家的遗产,以及前国家领导人刘少奇的实践(1939),其中的一些东西在文革中曾被强烈谴责。与之前的领导人有所不同,习近平将上述内容的重点落脚在勤俭节约以及强有力地打击腐败的运动中。

在涉及到整体性的满意度水平的调查中,有两个主要的发现。2014年的调查证实了早些年受访者对国家的感知存在分歧的事实,他们对中央政府保持了较高水平的满意度,但是当涉及到级别较低的政府的时候满意度下降了。这个观点已经被其他研究所证实(Li and O’Brien,1996;Li,2004;Li,2012)。史天健(2001)的全国性调查发现,公民尽管警惕地方政府,但仍然对中央政府保持了较高的信任。来自华中师范大学的张厚安和他的同事们在1999-2001年进行的一项有关不同层级党的机构的信任程度的调查显示了同样的倾向(Li 2012,p.109)*在受访者中,有80.7%的人对党中央有着非常高或相对高的信任,但是只有35.2%和53.1%的人对村支委和县党委有同样程度的信任。。类似的还有2008年进行的中国调查(China Survey)*这个问题主要是询问了关于三级政府(中央、省级、县或镇级)领导人的信任程度。85.1%的受访者对中央领导人表现出极为或相对信任的态度,但是只有67.1%的人对县级或镇级领导人表现出了相同水平的信任(引自李连江2012,p.110)。。我们的调查结果显示了这种倾向从胡温主政时期平稳地贯穿到了习李主政时期。研究的发现意味着存在一种国家认知的分化,同时出现一个仁慈的中央和一个蓄意阻挠的地方性权威,并且许多在农村中的有关发现同样出现在了城市中。

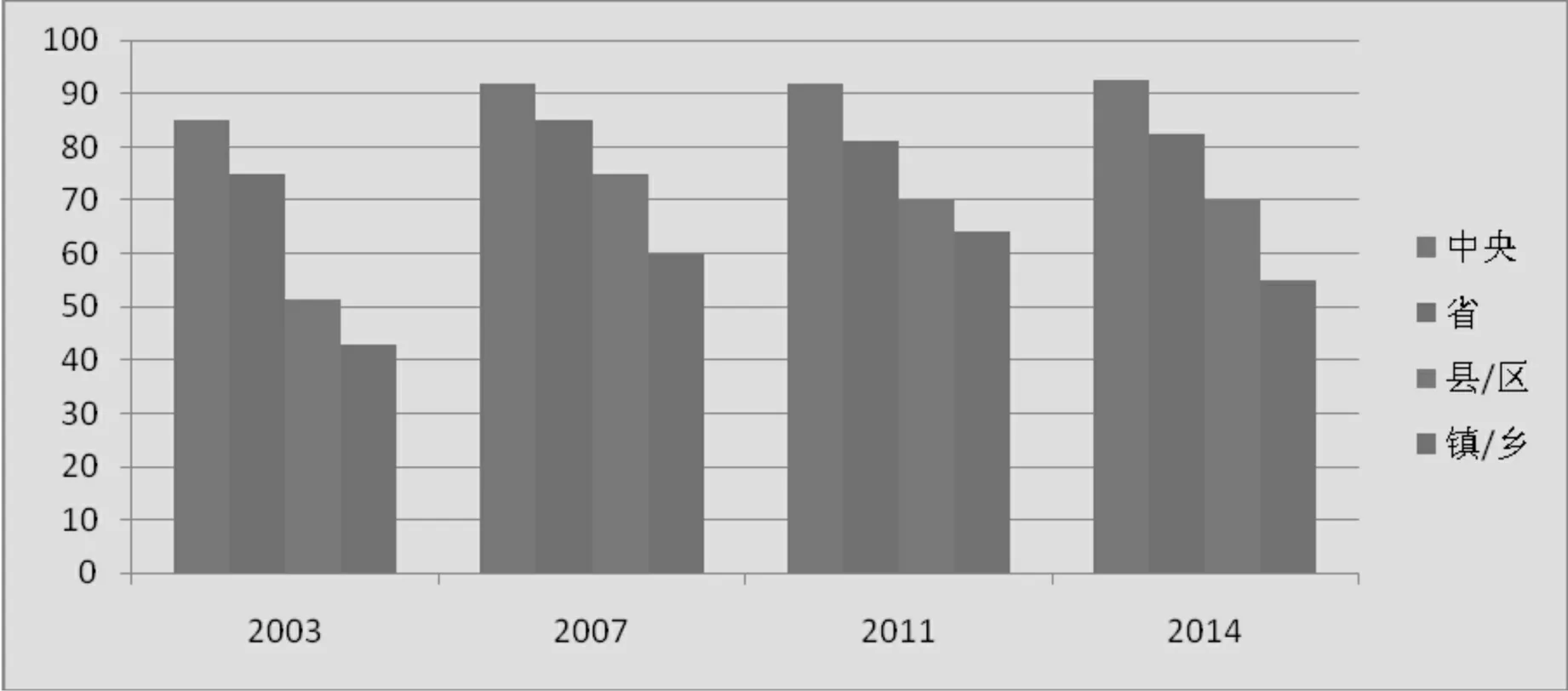

图2 公民对政府绩效极为或相对满意的情况:2003-2014

资料来源:作者调查,2014。

在2014年,有92.8%的受访者相对或绝对地对中央政府的工作感到满意(其中极为满意的比例为37.6%),但是当谈到乡镇或街道办时,这一比例下降到了54.8%(如图2所示)。这个趋势和2008年中国调查中关于不同层级领导人信任程度的结果非常接近。然而,相比于2011年,极为满意的比例在2014年表现出的差异更为显著。这或许是由于反腐运动使得中国公民能够看到更多被曝光了的地方官员的情况。在2008年的中国调查中,有44.6%的受访者对中央政府有极高程度的信任(在我们2014年的调查中,有37.6%是极为满意的;在2011年这一比例是37.3%);针对省级政府领导人的极满意比例为24.3%(2014年为19%;2011年是28.4%),针对县或区的领导人的极满意比例为17.1%(2014年是9.7%;2011年是14.6%)。事实上,当与人民走得更近时,满意度下降的问题就来了,基层政府提供了大部分的公共服务并且承担了最重的财政负担,尤其是在县级和乡级。地方性支出占了公共总支出的80%,这意味着地方政府全力争取来自中央或上一级政府的转移支付,又或者寻找其他方式来增加财政收入以实现他们的义务。地方政府在农村的投入自从2002年农业税合并以及2006年农业税彻底取消之后,变得更加紧张了。

县级政府已经发展为农村地区的财政中心,并且与乡镇发生重叠。责任的扩张在“以县为主”的口号下进行,在县级层面的支出占了公共支出的四分之一。最重要的决策是在2001年将承担教师薪酬的财政责任从县一级转移到了乡镇一级(人民日报,2001年7月14日)。受访者对县级政府绩效极为满意的比例为9.7%,而相对满意的比例为53.1%。某种程度上,这种情况的发生和信息不对称有关。例如,在2011年的调查中,只有8.2%的受访者知道他们县长的名字。

表1 对街道、小城镇、行政村的满意水平

资料来源:作者调查,2014。

满意度下降的趋势是普遍的,与受访者居住的地区不相关。这样,我们也发现了其他学者在中国农村调查得到的与政府绩效相关的满意度的下降的情况,同样存在于城市地区。然而,城市中的满意度下降并不十分严重。在城市中居住的群体对最基层的政府的满意度相对稳定地维持在一个较高水平上(65.4%是极为或相对满意的),这一比例在行政村为50.7%,在小城镇的满意度是最低的(48.9%,如表1所示)。考虑到城市化的政策关注的是小城镇的发展而不是大城市,这一结果是令人困惑的。那些居住在城市中的人对中央政府最为满意(43.4%),而2011年居住在村庄中的人在对中央政府极为满意的回应比率最高(45.2%),这或许证明了他们对胡锦涛和温家宝致力于改善农村社区的做法有了一定的感知。*胡温时期的领导班子认识到一些社会发展带来的问题不能够仅仅依靠经济增长解决。这种认识导致了建立在对弱势群体识别基础上的更加连贯的政策框架设计。政策开始从短期的安全网络的提供转向发展一个更加整合性的、复杂的系统。政策试图对中国农村人口提供更多的保障,并且将数量不断增长的流动人口整合进脱离他们家乡的福利系统中(参见Saich,2008)。

第二个主要的发现是,受访者对政府工作的满意水平从2003年调查开始以来有了全面上升,在2009年的时候达到了顶峰,随之在2011年有了轻微的回落,并且除了省级以外,对所有层级的地方政府的满意度在2014年的时候又一次下降,降到了2003年以来的最低点。2009年的峰值由一系列因素所致。夏季奥运会的举办和建国60周年庆典给了政府一个提升国际角色和展现国家成就的机会。国家同样在应对汶川地震的悲剧中扮演了一个积极的角色,并且快速应对了2008年经济危机,显著减轻了危机对国家的影响。

然而,到了2011年的时候,这些积极的效应逐渐淡去,城市居民受到了高房价的影响,并且所有人面临着高通胀的经济形势,也开始对食品安全等问题表现出了担忧。*一项由清华大学和《小康杂志》联合进行的有关政府信任的调查同样显示了一个上升的趋势。2006年的信任水平是60.5%,到2012年的时候已经上升到了67.8%。和我们的研究相比,它呈现了一个逐年上升的趋势(Evans,2012)。2011年7月,温州高铁坠桥事故的不当处理也造成了消极影响。艾德曼信任晴雨表(Edelman Trust barometer)显示,2014年指数下降到了75%。

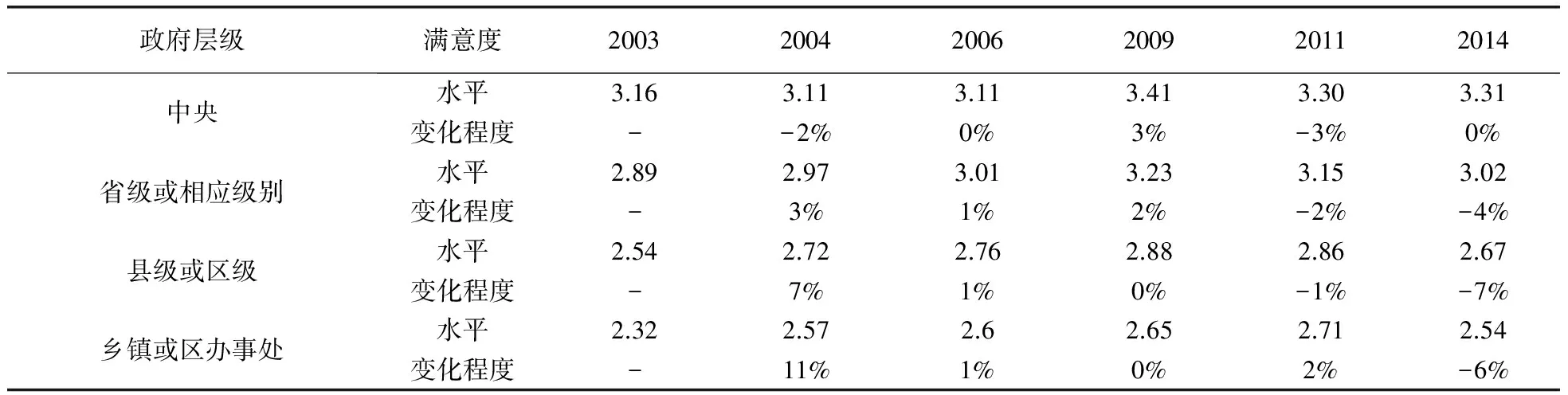

表2 公民对政府工作的满意度:2003-2014

资料来源:作者调查,2003—2014。

受调查者对中央政府的满意度仍然保持着较高水平(2003年相对或极为满意的比例为86.1%,2014年这一比例为92.6%),同期对基层政府的信任从43.6%上升到了54.8%;但相比于2011年达到顶峰时的63.8%,还是有一定的回落。如果我们将受访者的回答分为从4到1的四个等级,表示极为满意到极为不满意,那么对中央政府的满意指数从2003年的3.16上升到了2009年的3.41,到2014年回落到了3.3。对于乡镇政府和街道办一级的满意指数从2.32上升到了2011年的2.71,到2014年下降到了2.54(表2)。收入最高和最低的两类群体是满意度最高的,这意味着那些高收入者认为自己在现行体制下已经做得很好了,因此他们对政府工作的方式表现出了相对的满意。收入最低的人拥有着较高水平的满意度意味着他们看到中央政策的目标是保障他们的利益的。

这些结果的发现揭示出了一些关于基层治理质量的问题,而这对于中央政府来说并不一定是坏消息。较低水平的满意度或许是社会不稳定的一个潜在的指标,但是至少我们的调查样本显示,公民并没有将问题归咎到中央。这与其他人的一些发现相吻合:尽管游行、抗争与不安定事件在中国农村和城市每天都发生,但中央政府仍然保持了强有力的合法性。许多人认为问题是由于基层政策实施而并非中央意志的缺失或系统性的偏误造成的。

三、服务人民还是服务他们自己:有关基层政府及官员绩效的满意度

第二套问题探讨的是公民如何看待地方政府官员的角色以及政府官员为谁的利益而效力。

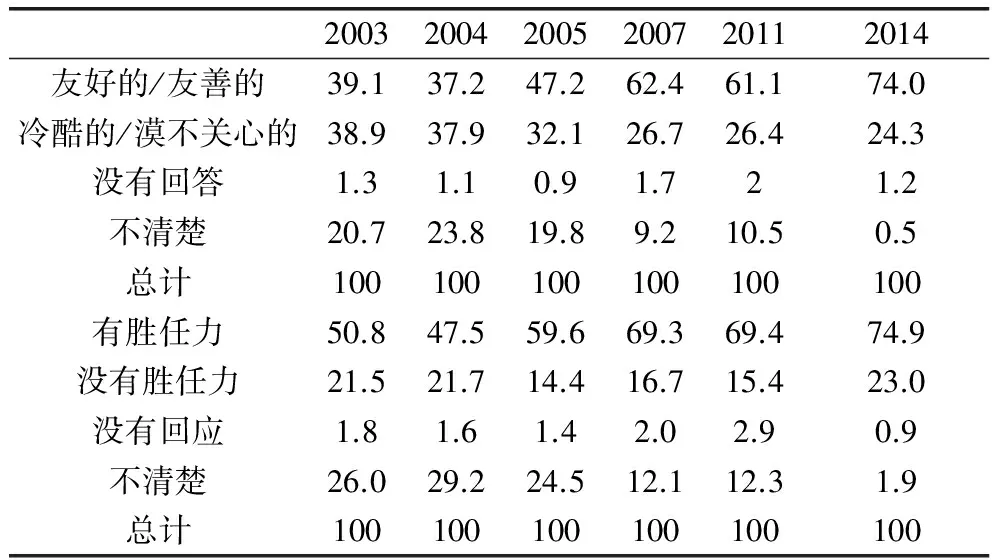

表3 公民对政府及其下属机关执行政策时的角色评价:2003-2014

资料来源:作者调查,2003—2014。

针对地方官员不公正行为的抗议在当代的中国已经变得非常普遍,并且由于新媒体的使用而引发了巨大的社会关注。正如上文提到的,很多抗议是直接上诉到更高级别的政府,以图纠正地方权力的滥用,而且上访者认为国家的政策可以证明他们的诉求是正当的。人们也许会推断,如果公民对地方官员的评价是负面的,认为官员只是为他们自己的利益而不是为他们应当服务的人民的利益而行动,那么将更有可能发生游行和骚乱。为了确认这一点,我们设计了两套问题,第一组问题涵盖了公民对地方官员和他们胜任能力的评价;第二组问题询问了有关公民对政府官员具体是为了谁的利益而工作的判断。

我们又一次看到两个与上面相同的倾向,公民对地方政府官员工作质量的评价相比于更高级别的官员而言较差,但是整体的评价从2003年开始呈上升趋势。我们询问受访者,看他们是否认为地方官员在执行政策的时候是冷酷的、(对公众利益)漠不关心的,还是热心的、友好的,并且看他们认为地方官员在执行政策的时候是有见识的(有能力的),还是愚蠢的(没有能力的)(表3)。有趣的是,与满意水平的测量结果相反,公民对地方官员的态度和能力的积极评价的比例有着持续的增加。在2014年,回应者中认为地方官员非常有见识的比例为74%,比2003年的50.8%有所上升。不出意料,生活在城市中的人满意比例最高(81.6%),而生活在村和乡镇中的人的比例分别降到了70.9%和71.1%。同时,认为地方官员本质上是官僚化了的而非关心人民的利益的比例有所下降。在截至2005年的调查中,大多数受访者认为地方官员是冷漠的和对人民的利益漠不关心的,但到了2014年,只有24.3%的受访者还持有此观点,有74%的人认为地方官员在执行他们工作的时候的方式是热心的和友善的。

表4 公民对政府及其下属机关的态度认知:2003-2014

资料来源:作者调查,2003—2014。

胡温政府提出的“以人为本”的口号,以及习李政府推动的让官员节俭并激励地方官员增强对社会中有需要的群体的回应性的努力,似乎起到了一定的效果。我们询问了6对问题,以辩析政府行为是否意味着对普通民众的关心,还是仅属于官僚事务(表4)。尽管不满意度相对较高,而满意度相对较低,但所有指标从2003年到2014年都有提升。然而,仍然值得重视的是,如果不考虑居民所在地点的话,大多数的人认为基层官员的行为是官僚化的,对普通百姓关心的事情则没有多大作用。到2011年,只有在“追求金钱”和“谄媚领导”这两个用来揭示官僚行为的问题中,大多数受访者仍然认为官员会尽力接近和钱相关的事情并且尽力和上级保持密切的关系。这一比例和2003年比起来是相当低的。在2003年所有的问题类别中,大多数的人都认为基层政府和他们的官员的行为是官僚化的和自利的。在2014年,对“法治”的强调看来是有作用的,有61.7%的受访者认为官员进行的收费活动符合法律法规,而并非是一种随意武断的行为;这一比率和2009年(65.9%)相比略有回落,但比2003年(31.7%)要高的多。

住在小城镇和村庄中的人对官僚的评价有明显的改善,但在大城市中的受访者的回答是复杂的。在大城市,从2011年开始,当谈到官员是否考虑普通人的利益,以及官员是否照顾到普通人而并非他们自己的利益时,积极评价的比例有所下降。而居住在乡镇的人,对于政府行为积极评价的感知比例在所有问题类别中都有明显的上升。对于居住在农村中的人,积极评价的增加极不显著。因此,评价有所改善,然而尽管官方强调(民众利益),或许也正是由于官方的刻意强调,大多数人仍然认为官员的行为是自利的。

尽管评价有了改善,但通过急群众所急来提升政府形象的努力仍需转化为地方的实践。对基层政府的消极评价并不必然会转化成对中央政府的批判和绝望,但是如果中央政府不能够或不愿意约束地方政府的行为,使其与中央政策保持一致,公民对于地方政府意图的持续怀疑终将导致对中央政府的不满。

四、公民期望他们的政府提供何种质量的服务?

最后一套问题是关于公民期望政府提供何种类型的服务,以及他们对地方政府服务供给质量的评价。正如上文提到的,在中国的城市和农村,地方政府是公共物品和服务的主要提供者。尤其是自从农业税取消后,乡镇行政机构角色的持续转变以及试图将它们从“攫取型”向“服务提供型”转型的政策受到持续的关注。然而一系列的改革使得乡镇行政机构“空心化”了,在农村地区,一系列服务的供给向县(区)或村发生了转移。*关注到这个趋势的一篇极佳的文章,参见Smith(2010)。

毛时代的一个主要遗产是“自力更生”,这意味着地方行政机构应该最少地依赖他们的上级政府。1993-1994年的分税制改革以及2006年农业税的取消增加了地方政府的财政压力,他们需要在投资基础建设和提供社会福利方面承担最沉重的负担。结果是,对于地方政府来讲,一个势在必行的工作是通过争取上级的转移支付来提高收入,这样也就能有更多的公款消费*Zhao(2007)评估了乡镇领导每一年要花100—150天接待其他政府官员,并且在“卡拉OK唱歌,桑拿和麻将”上的花销每一年要占到乡镇财政上的5—10%。,而如果从基层攫取财富,就会导致更多的抗议和游行。

中央增加养老金的计划,提供居民低保的计划,以及提供农村义务教育,将流动人口整合进城市保障系统中等,都增加了地方政府的负担。这些任务的初衷都是值得称赞的,但是中央只提供了部分的支持,主要的负担落在地方政府身上,这导致服务有时候被实质性地削减了,或者官员寻找其他方法来扭曲政策的整体功能。在农村地区,已经有一些乡镇合并或被取消了,并且从1985年以来城镇数量已经减半。然而,这些城镇的合并减少了一些服务的可及性。那些被合并乡镇失去了行政地位,其中的学校和诊所关闭了。这在那些面积广阔、人口分散的地区是一个突出的问题,例如西藏。此外,县仍然给每个乡镇分派税收任务,且经常同时将发展非农经济的误导性发展战略强加给乡镇。不同口径的计算上会存在一定的差异,但显而易见的是乡镇的税收负担是沉重的。最近,出现了“乡财县管”,以及财政省管县等改革,目标是将政府的5级财政管理减少到3级。*John Q.Tian (2009).

到目前为止,处理收入不足的方法主要有两类。首先,世界银行和中国政府已经提出了改善收入来源和设计更好的财政再分配机制。其次,有一系列的重建乡镇政府并将农村的财政中心转移到县的意见。除了上面提到的乡镇的合并外,已经有一些试验将所有(乡镇)机构合并成三到五个的服务中心,并且将一些非社会服务机构转化为市场导向的企业,并使让其承担外包服务。这些机构的管理权可以划归县级政府。人们期望这些改革能够将县级政府从对农民生活广泛的干预和影响中脱离出来,并且期望它们以此能够全身心地投入到公共物品的供给以及维持公共秩序的工作中。*毫无疑问,在我们2005年的调查中,当问到政府机构是否存在冗余的问题时,有61%的村民认为政府机构应该缩减。总共有87%的城镇居民认为政府官员数量应该缩减。期望被缩减的机构集中在那些最为侵扰人们生活的部门,或者那些人们不是特别了解的部门。

这提示我们有必要彻底重新思考政府在提供服务时的角色,以及促成何种类型的伙伴关系以实现政策目标。对于公民如何看待政府,他们期望得到什么类型的服务以及偏好排序的更好的理解,有助于更加清晰地思考政府角色的转变。相对于仅仅关注供给侧,对需求侧的关注更为有益,特别是公民怎样看待地方政府提供的特定公共服务,以及他们怎样对各种需求进行排序。在2014年,我们更细化地询问了两类习近平主政时期更为关注的问题。一类是环境保护。2015年11月,北京市政当局第一次对空气质量发出了红色警报。环境恶化是追求发展策略的中国面临的一个显然不利因素。不像其他的政策效应,它影响到了中国所有人,无论贫穷富裕,无论农村城市。考虑到公民的担忧,2014年3月,李克强总理向污染宣战,并且在2015年3月重新许诺,政府将更加强硬地控制空气污染。另一类问题设计涉及公民如何看待作为习近平主要政策之一的反腐运动。

和特定公共服务供给的满意度相关的问题,揭示了一些有趣的现象,可以帮助我们思考基层政府应如何致力于提升公民的满意度。大体上讲,公民并没有对公共服务表现出极高的满意度,也没有表现出极为不满的态度。我们对回答进行了排序,从4到1分别表示极为满意到极为不满意。2014年,整体性的满意度指标数值落在了2.54到2.8之间,但是要比2009年和2011年低。同样需要注意的是,在所有年份,所有服务类型的调查中,只有4种服务取得了3分及以上*它们是2005到2014年时的计划生育,2007-2014年时的水电供应,以及2009年时的道路和桥梁建设。。计划生育在2014年的选项中满意度是最高的,这一情况在其他年份中也一样,只有2011年,水电供应的满意度排名达到最高。计划生育排在最高的事实需要进行进一步的深究,当紧随的问题被抛出后,受访者们回答说他们知道这是一项中央主抓的政策,对这项服务持批评态度是没有意义的。然而,接下来我们看到,他们并不认为这是一项政府应该介入的重要的工作,最近政策的放宽或许同样会提升满意水平。

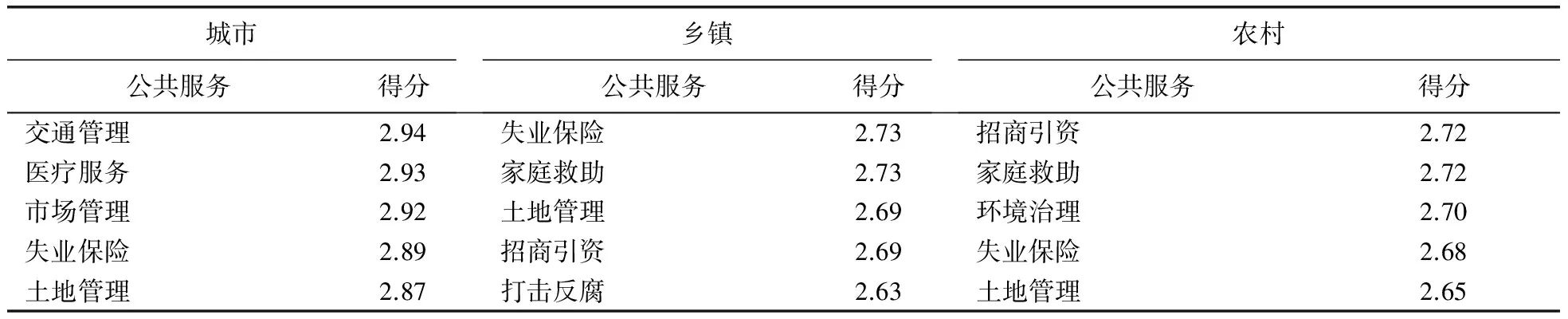

表5 不同居住地的居民给出的排名最高的五项公共服务:2014

资料来源:作者调查,2014。

表6 不同居住地的居民给出的排名最低的五项公共服务:2014

资料来源:作者调查,2014。

另外四种公民最为满意的工作类型是:水电供应(2.97)、社会治安(2.95)、义务教育的管理(2.87)、文化和体育设施建设(2.85)。这5种服务在旧有的计划经济时代被较好地提供和监管,但是与改革带来的新的挑战无关。城乡居住地的差异会造成一些分化,在城市中满意度排名最高的两项分别是:计划生育和水电供应,在农村,排名最高的两项分别是计划生育和社会治安。医疗保障排名第5,或许反映了胡温推进的新型合作医疗保障制度扩面工作在习李主政时期得到了延续。

5项公民最不满意的公共服务供给在2014年分别是:土地管理(2.65)、失业保障(2.68)、环境治理(2.7)、家庭救助(2.72)以及招商引资(2.72)。比较而言,这些都是改革产生的负面后果,但又是家庭生活基本保障中最为重要的部分(表6)。有趣的是,反腐工作第一次没有落在5项得分最低的工作中。在2014年,满意度达到了最高水平(2.73),在2003年是最低的(1.99)。这证明习近平主政以来地方政府的绩效有所改善。在2011年,满意度的指数是2.37。不同居住地的受访者的反馈存在一定的差异。反腐工作只在乡镇有显著的反馈,毫无疑问的是,交通管理是大城市居民主要考虑的问题。土地管理和失业保障在三个类别中的反应都是突出的。居住在乡镇和乡村中的人对困难家庭补助和招商引资的关注度是近似的。

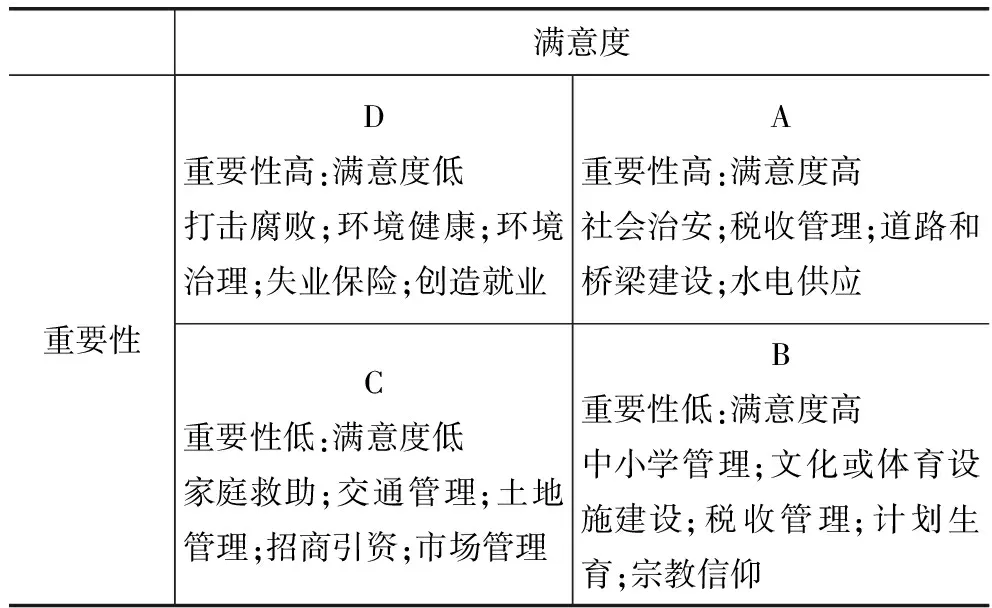

为了更进一步的分析,我们设计了一个矩阵,将公民关注的服务水平的重要性,和对基层政府服务供给的满意度水平相联系。这有助于理解在我们的调查中公民认可或不满意的政府服务领域。公民认为政府最应该关注的5个领域是:社会治安(3.37)、反腐(3.36)、医疗保障(3.28)、环境健康(3.28)、以及水电供应(3.24)。另外5个公民认为政府最不需要关注的领域是:宗教信仰(2.9)、市场管理(3.09)、税收管理(3.12)、招商引资(3.14)以及计划生育(3.14)。在这里,我们又一次看到公民希望政府提供的服务和改革带来的影响之间的相关性,但并没有看到期望政府在监管宗教信仰、计划生育以及参与招商引资方面扮演强大的角色。

这样,我们通过这个矩阵得到一个与普通家庭所面对的社会经济难题更紧密相关的问题列表,这些难题又是改革项目的某种后果。在2014年,政府工作中不能令人满意、同时又是亟待得到关注的领域是:反腐、失业保障、增加就业、环境健康以及环境治理(表7)。自从这项调研开始,受访者对环境的关注就持续地增加。值得注意的是,计划生育和宗教信仰被受访者列入了认为政府不应该过多干预的事情中。

表7 公民对公共服务供给的满意度以及 对相应政府工作的重要性感知

资料来源:作者调查,2014。

由于公民对环境问题持续关注,因此需要更加细致地关注公民的态度。令人惊讶的是,总体的评估显示政府的工作是可以被接受的,并且6个城市的受访者对变化持积极的评价。在一个赋值为1-10的针对环境质量的评估量表中,居住在乡村中的人打分最高(7.27),而居住在城市中的人打分最低(7.01)。年轻人和私营企业主满意度最低。在城市地区,约有60.6%的受访者感到环境质量在过去的5年中有了一定的提升,只有17.4%的人感觉环境恶化了。认同环境改善的人在乡镇中的比例最高(74.4%),在农村中的比例最低(55.5%),约有26.2%的农村受访者认为环境恶化了。持有最强烈的积极意见的群体是那些拥有较低学历和较低收入水平的人。

在中国的城市中,最受关注的是空气污染,而农村居民更加关注空气和水的污染。在所有受访者中,食品安全成为17.1%的人主要关心的一个问题,教育水平越高对空气污染而不是水污染越关心。

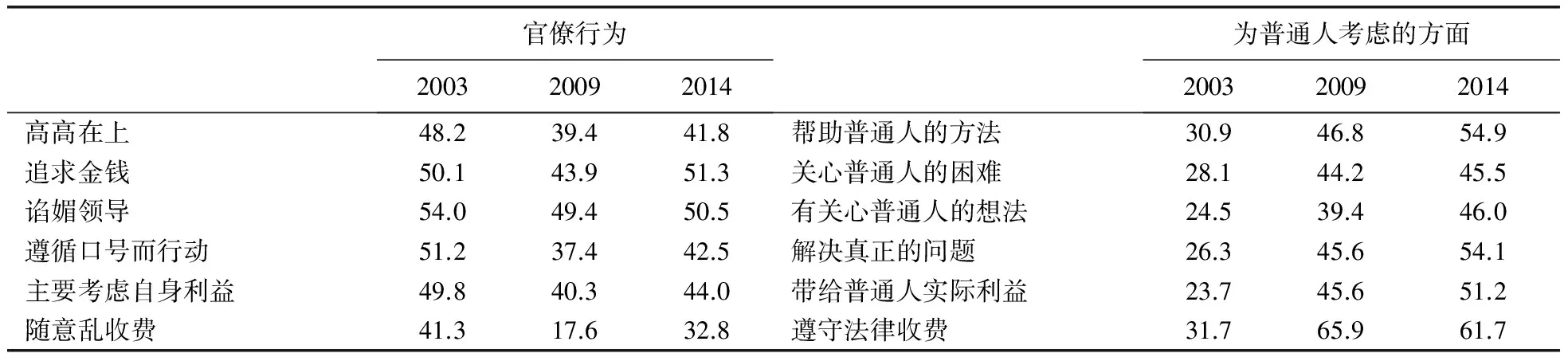

表8 公民认为地方官员诚实或不诚实的比例

资料来源:作者调查:2007-2014。

在大城市的受访者中,有83.9%的人支持设立一个全国性的减排税,这个在乡镇的支持率更低一点,只有74.8%。考虑到环境监管与经济发展之间的平衡,一部分人认为环境立法是有益的。超过一半(52.8%)的受访者认为中国的环境监管对经济发展是有益的,只有10.2%的人认为是不利的。

腐败是所有类型受访者公认的最大问题。这一问题也确实值得我们更加仔细地关注,因为高层腐败是对治理的威胁,而反腐败就成了一个关键工作。从媒体曝光的各种类型的大量腐败案件看,腐败被当成重大问题并不让人吃惊。由于公民实际上必须为政府应该提供的服务和产品支付成本,腐败问题必定会侵蚀人们的日常生活。经济成就缺乏真正民主化与市场化的支撑,靠职位及党员身份来获得信息的等级化权力,是官员腐败行为背后的原因。在我们2014年的调查中,只有4.8%的人认为政府和他们的官员是极为诚实的(和2011年的2.6%相比有所上升)。8.8%的人认为他们是极不诚实的(和2011年的8.4%相比有轻微的上升)(表8)。认为政府及其官员是相对清廉和极为诚实的感受在城市化地区比农村(37.9%)更为明显(城市中的比例是49.6%,乡镇中的比例为53%)。这个结果和2011年相比有所改进,尤其是乡镇中的这一比例在2011年只有29%。

受访者感知到的腐败的发生主要是在经济管理领域(32.8%)、建设项目(32.9%)、金融和商业圈(32.8%),以及政府采购(31.8%)。和2011年相比,受访者认为公共安全和司法系统是造成腐败的主要原因的比例从29%降到了22.8%。腐败问题最小的地方被认为是武警和军队(2.4%)以及新闻媒体(2.8%)。大部分受访者或许与武警或部队系统联系较少。有趣的是,有22.6%的人认为教育领域是腐败发生的一个来源。公民对何种类型的腐败最应该被政府打击的观点与党刊中的观点非常一致:挪用公款和公共资金滥用(19.2%)以及官员追求金钱,滥用职权和任人唯亲(17.7%)。

习近平和王岐山发起的反腐运动已经影响了公民对政府打击腐败的决策的看法。受访者中认为政府已经对腐败进行了强有力的打击的比例从2011年的13.4%上升到了31.9%。相比而言,只有20.2%的人认为政府致力于消除腐败的工作是相对或极为软弱的,这一比例在2011年时是38.2%。这一感知在城市中最强烈(87.2%的人认为反腐工作是相对或极为强势的),在农村地区这一感受最不明显(74.1%)。

就有效性而言,68.3%的受访者认为政府的工作是极为或相对有力的。居住在城市中的人再次高居榜首,认为这项工作是最为有效的(71.5%)。在之前的两年中,48.4%的受访者认为受贿收贿的情形有所减少,但是仍然有22.2%的人认为这种情况实际上增加了。居住在乡村中的人最为强烈地认为腐败严重程度确实下降了(54.9%),但是在乡镇中只有37.6%的人这么认为。

因此,明确的一点是,反腐倡廉运动已经改变了公民关于政府处置腐败的决心的认知,但是大多数人仍然认为腐败及其相关行为仍然是一个问题。这预示着如果反腐的压力减轻,那么将有可能回到以前的状况。

五、结 语

习近平政府已经得到了一个多重性回应。一方面,反腐运动已经影响到了人们的认知,人们已经感知到政府正采取非常严厉的措施,同时也感受到了反腐运动取得的效果。另一方面,腐败官员及其行为的持续的曝光降低了人们对地方官员的满意水平。对于地方政府及其官员绩效的不满意是显然的,尽管绩效有一定的改进,但仍然有相当比例的人对政府能够有效解决腐败问题缺乏信心。然而,人们对中央政府仍然保有着良好的期许,还不确定其是否有着那些破坏低层级政府绩效的同样的问题。调查证实了其他学者的一些观点,中国公民确实会“差异化”地看待国家,并且对中央政府抱有信心。此外,受访者对所有层级政府的满意度水平和2003年调查开始时相比均有所上升。如果中央政府将来在政策上出现一些失误,这种情况或许可以提供一些缓冲。然而正如我们近几年看到,威权政体的稳定性可以变迁,公民的失意感可以蔓延成街头行动。在近期的中国,这种失意感被限定为对地方权力滥用的抗议活动。

尽管指标数据上显示有所改善,仍然有相当比重的受访者认为基层政府官员的行为是官僚化的和以自我为中心的。人们显然并不认为“以人为本”的口号对于基层政府官员来讲已经成为了他们的行为标准。另一点是公民显然希望政府帮助解决市场导向的经济转型带来的问题。除了支持一揽子的公共服务,公民似乎最需要政府能够帮助解决基本家庭生活和社会经济层面存在的问题,例如就业机会的创造以及失业保障。同时,对于发展带来的环境问题也越来越关注。

如上所述,公民认为地方官员在提升普通人福利的工作上并不是非常有效。对于领导层来讲,如果不增加基层政府的公开透明和问责,那么公民认为最重要的公共服务领域的进步,仍然有巨大的挑战性。

附录一:关于调查*所有的调查细节都是一致的,除非另有说明。所有的调查都在秋季进行。

这项调查的发现和分析都是建立在一项样本量在3500到4100之间的立意分层调查的基础上(2014年是3500)。受访者年龄集中在16—60岁,从三种不同行政级别的地区抽取:城市、乡镇和村。2014年选择了7个城市,依据是它们的地理位置、人均收入和人口数量。*2003和2004年涉及到了7个城市,2005年将南通市加了进来,但在2014年的时候又剔除了出去。选择的地点在变量的三个层次上存在差异,代表了高、中、低等收入,以及中国的东、中、西部的人群。在城市中,运用KISH方法*家庭区域抽样根据“面板”或每一个成人的分数展示表(Kish,1949)。按照户籍名册随机抽取受访者。在乡镇或村,由于家庭规模较大,因此根据最近生日方法随机抽取受访者。在2014年,以每个城市(共1750人)、乡镇(共1050人)和村(共700人)以不少于250、150和100个受访者数量进行对应抽取。结果是,城市样本有一些偏误,导致了选择的受访者年龄跨度偏大,并且在一些地区,受访者的收入水平要高于本地区的平均水平。在分析阶段,数据进行了加权处理来抵消城市样本偏误以及人口规模差异。因此,对城市而言,最终的权重是0.5008,村的权重是2.6487。除了年龄在16—19岁之间的样本,人口统计资料较为合理地反映了全国的年龄跨度。

调查问卷包括了50道问题,农村和城市的问卷有一些差异,用来处理收入和就业反映的轻微差异。调研员记录了关于多项选择、二元选择和开放式问题的答案。我们适时谨慎地收集涉及到和受访者人口统计学特征相关信息,例如职业、性别、年龄、户籍、教育水平、工作状态、是否是私企/事业单位或NGO的员工,收入区间等等。调研员的招募和培训由零点研究公司(Horizon Research Group)负责。每一年的回答率大约80%。

样本设计中没有包括中国少数民族的大部分群体。少数民族居住在自治区,政策框架多变,导致了区域间政府绩效比较的困难,甚至是误导。

问卷调查在北京和上海两个直辖市和广州、武汉、成都、沈阳以及南通(江苏省2005年被加入进来,2014年被剔除出去)进行。小城镇(县级城市)包括:绍兴的诸暨(浙江,枫桥村)、福州的长乐(福建,长限村)、锦州的北宁(辽宁,中安村)、石家庄的辛集(河北,辛集村)、岳阳的临湘(湖南,占桥村)、成都的彭州(四川,利安村)、咸阳的兴平(陕西,潘村)。除此以外,湖北武汉的枫树岭村也被调查选中,使得村的总量达到8个。□

[1]李连江.差序政府信任.二十一世纪月刊,2012(6):108-114.

[2]刘少奇.论共产党员的修养.见刘少奇.刘少奇选集第一卷(英文版),1984.

[3]习近平.习近平谈治国理政.北京:外文出版社,2014.

[4]中共中央委员会.中共中央第十六届中央委员会第四次全体会议决议[Z].新华社.2005年9月26日.

[5]Chen,Jie.“Popular Political Support in Urban China”.Stanford:Woodrow Wilson Center Press and Stanford University Press,2004.

[6]Evans,Michael.“China Says Trust in Government is Rising,But Shaky”,2012.http://asiancorrespondent.com/88826/china-says-trust-in-government-is-rising-but-shaky/ (accessed 5 September).

[7]Fallows,James.“Arab Spring,Chinese Winter”,Atlantic Magazine,September 2011.Hetherington,Mark J.“The Political Relevance of Political Trust”,American Political Science Review,92 (1998):791-808.

[8]Kaufmann,Daniel,Kraay,Aart,and Mastruzzi,Massimo.“The Worldwide Governance Indicators:Methodology and Analytical Issues”,in Policy Research Working Paper Series 5430.Geneva:World Bank,2010.

[9]Kish,Leslie.“A Procedure for Objective Respondent Selection within the Household”,Journal of the American Statistical Association,44 (1949):380-7.

[10]Li,Lianjiang.“Political Trust in Rural China”,Modern China,Vol.30 (2004):228-58.

[11]Li,Lianjiang.“Distrust in Government leaders,Demand for Leadership Change,and Preference for Popular elections in Rural China,” Political Behavior,332 (2011):291-311.

[12]Li,Lianjiang and Kevin O’Brien.“Villagers and Popular Resistance in Contemporary China”,Modern China,22 (1996):28-61.

[13]Manion,Melanie.“Survey Research in the Study of Contemporary China:Learning from Local Samples”,The China Quarterly 139 (September 1994):741-65.

[14]Pei,Minxin.China’s Trapped Transition.The Limits of Developmental Autocracy.Cambridge,MA:Harvard University Press,2006.

[15]Saich,Tony.“Negotiating the State:The Development of Social Organizations in China”,The China Quarterly No.161 (March 2000).

[16]Saich,Tony.“SARS:China’s Chernobyl or Much Ado About Nothing”,in SARS in China:Economic,Political and Social Consequences,eds.Arthur Kleinman and James Watson.Stanford:Stanford University Press,2006.

[17]Saich,Tony.“Citizen’s Perceptions of Governance in Rural and Urban China”,Journal of Chinese Political Science,12 (2007):1-28.

[18]Saich,Tony.Providing Public Goods in Transitional China.New York:Palgrave Macmillan,2008.

[19]Saich,Tony.Governance and Politics of China.Basingstoke:Palgrave McMillan,2011a.

[20]Saich,Tony.“Chinese Governance Seen Through the People’s Eyes”,East Asia Forum,July 2011b.

[21]Saich,Tony.“Political Representation in China”,in Routledge Handbook of China’s Governance and Domestic Politics,ed.Chris Ogden.Routledge:London and New York,2013.

[22]Saich,Tony and Biliang Hu.Chinese Villager,Global Market:New Collectives and Rural Development.New York:Palgrave McMillan,2012.

[23]Shi,Tianjin.“Cultural Values and Political Trust:A Comparison of the People’s Republic of China and Taiwan”,Comparative Politics,33 (2001):401-19.

[24]Smith,Graeme.“The Hollow State:Rural Governance in China”,in The China Quarterly,203(2010):601-18.

[25]Smith,Graeme.Survey Sampling.New York:John Wiley and Sons,196.

[26]Tian,John Q.“Reorganizing Rural Public Finance:Reforms and Consequences”,Journal of Current Chinese Affairs,4 (2009):145-71.

[27]Warren,Mark.Democracy and Trust.New York:Cambridge University Press,1999.

[28]Yang,Guobin.The Power of the Internet:Citizen Activism Online.New York:Columbia University Press,2009.

[29]Zhao,Shukai.“The Accountability of Township Governments”,Chinese Sociology and Anthropology,39 (2007):64-73.

(责任编辑:严国萍)

托尼·赛奇(Tony Saich),哈佛大学肯尼迪政府管理学院教授,哈佛大学艾什研究中心“民主治理与创新”项目主任。主要研究中国治理与政治。主要研究中国治理与政治。他最近的出版物包括《中国的治理与政治》、《中国的政治治理》等。

C916

A

1007-9092(2017)01-0015-013

*本文原刊Journal of Chinese Governance 2016年第1期,已获书面授权,略有删节。