金元全真词中的唱“哩啰”

——兼谈“啰哩嗹”起源问题

倪博洋

金元全真词中的唱“哩啰”

——兼谈“啰哩嗹”起源问题

倪博洋

全真词中存在和声“哩啰”,表现为句中无意义的衬字、有意义的隐语以及句末的和声。根据其声律表现可看出全真教众在使用时注意到美听效果。其来源并非是唐五代词和声,而是梵文四个流音字母的佛道助声与莲花落“啰哩嗹”和声。“啰哩嗹”起源于南方的戏神咒,远源是梵文的四个流音,集中传唱于南方,在传播到北方时声腔规律发生变化。传统文献中对“哩啰”的记载性质可能不同,需要具体分析。

《全金元词》 全真词 “啰哩嗹” 和声

九十年代以来,金元全真词研究逐渐成为一个新兴学术热点,其成果多集中在全真词学的文本形态与文学特点。然而正由于此学初兴,格局未备,全真词研究也就不可避免地遇到两个相互关联的困境:词学家未必精通全真词研究所需的宗教、民俗、历史等其他学科知识;全真词具有极高的跨学科文献价值,然而却没有被其他学者重视。这就留下不少需要解决的问题。而颇具兴味的是,如果换个视角,或者说引入其他学科的研究成果,这类问题就或许能够得到回应,并可以进一步由文献反哺理论,充分发挥其资料价值。在这些亟待探索的问题中,全真词中的“和声”“哩啰”就是值得探讨的一例。

一

跳出词学局限来看,这些“啰哩啰”“哩啰哩”虽在典籍中少见,但并非全真词之所独擅。《五灯会元》卷六有云端和尚赞曰:“百尺竿头曾进步,溪桥一踏没山河。从兹不出茶川上,吟啸无非啰哩啰。”*(宋)普济著、苏渊雷点校:《五灯会元》,北京:中华书局1984年版,第355页。卷十八记录有“民如野鹿,上如标枝。十八子,知不知?哩哩啰,啰啰哩”*(宋)普济著、苏渊雷点校:《五灯会元》,第1191页。的唱词,又俗文学如《张协状元》有“口里唱个哩嗹啰啰嗹”*钱南扬:《永乐大典戏文三种校注》,北京:中华书局1979年版,第68页。等。尽管其文体非词,但依然给我们以启示:全真词既然导源民间,必然吸收了民间唱词的要素。事实上部分全真词的配乐正是“既要修行,先念乐花莲”*王重阳:《七宝玲珑》,《全金元词》,第258页。具体考证过程将另文研究,此处不赘。的莲花落。而康保成先生已经指出“宋元以来乞丐所唱莲花落,也有类似‘啰哩嗹’的和声”*康保成:《梵曲“啰哩嗹”与中国戏曲的传播》,《中山大学学报》(社会科学版)2002年第2期。,那么到此全真词中的“啰哩”性质似已明确,“啰哩”虽然是“和声”,但与唐五代词的“和声”性质不同。相反其更活跃于民间说唱文学中,是“莲花落”等俗曲的特点,既非上古“遗法”,又非词之专属。

二

那么,时间、地域相对集中,材料相对丰富的全真道士词就成了一份珍贵文献,但这份材料在之前学者的论述中大多是失位的,注意到的学者如饶宗颐限于治学环境与时代条件,并没有(或者限于条件而不能)全面梳理全真词的“啰哩”,仅点出“全真教诸大师”王重阳、谭处端两人的作品,所举例证也未加分析。这样就有重新讨论“哩啰”在全真词中表现形式的必要了。

今存全真词涉“哩啰”者共52首,其作者包括王重阳(26首,含3首重出)、马钰(4首)、谭处端(7首)、王丹桂(1首)、侯善渊(2首)、长筌子(2首)、尹志平(2首)、姬翼(2首)、无名氏(6首),其作者群体从创教之祖到后代弟子分布相当广泛,而尤以全真教前期词人为主。这是全真词随全真教贵族化而逐渐失去民间特征的表现之一。若不计当代田野调查发现的一些俗曲神咒以及明清传奇,仅就传世文献来说,全真词可称最集中最丰富的一批材料。

——马钰《爇心香·心香爇起》

但愿三丹结,何愁两鬓皤。蓬头垢面啰哩啰。

——马钰《南柯子·但愿三丹》

——马钰《捣练子·华州王待诏乞词》

“哩啰”在全真词中起到的功能是多样的,大体可以分以下数类:

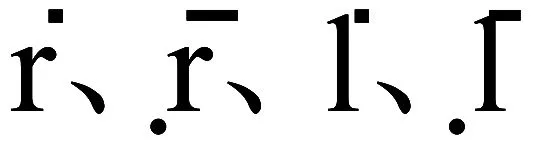

(一)无意义的衬音字。如王重阳《五更出舍郎》首句从“一更哩啰出舍郎”直到“五更”*唐圭璋编:《全金元词》,第202页。,“哩啰”只占据字位,起到美听作用,而无实际意义。这种五更词,饶宗颐认为与“佛曲中之《五更转》其源流殆不无关系”*饶宗颐:《词集考》,北京:中华书局1992年版,第266页。,甚是。佛曲又和民间俗曲渊源甚深,故而这种“五更”词就带有浓厚的民间色彩。今天的民间小调、流行歌曲也有“里来”“呀啦嗦”之类的衬字,与此相似。

(三)用于句末的和声。这里的“哩啰”用于句末,属于音乐的“和声”。与(一)的区别是,作和声的“哩啰”独立于格律之外:*两词依次见唐圭璋编《全金元词》,第204、504页。

——王重阳《捣练子》

——侯善渊《糖多令》

三

无论是完全忽视全真词,还是仅局限于全真词之中,对于“哩啰”的探讨都是不利的。要真正解决全真词中的“哩啰”之谜,还得放宽视野。

康保成先生曾总结过“啰哩嗹”在不同场合的功用,即:宗教祀神,与婚恋有关的喜庆场合,乞儿所唱莲花落,衬字帮腔。*康保成:《傩戏艺术源流》,广州:广东高等教育出版社2005年第二版,第82-89页。以之较全真词,则发现只有第二条婚庆之事失位。这是宗教乐曲题中应有之义。结合全真词之词乐即是莲花落来看,似乎全真词也从属于“哩啰嗹”系统。这样就涉及到“啰哩嗹”的起源问题,究竟是“梵文”说还是“梵曲”说。*“生殖崇拜内涵”说只能解释用于婚庆场合的“啰哩嗹”,所论尚不能推衍及其他场所,需要完善,不赘。综观各家论证,似乎凡涉及“哩啰”字样者皆视为均质材料,据以立论就容易琐碎而缺乏系统,甚至还会产生需商榷的地方。故而类似“元代北曲有〔浪来里〕、〔高过浪来里〕曲牌,疑即从‘啰哩嗹’来”*康保成:《梵曲“啰哩嗹”与中国戏曲的传播》。等论断,康先生之所以采取审慎的态度,就是因为像“……商调之〔浪来里〕,皆非中原之语,亦当为女真或蒙古之曲也”*王国维:《宋元戏曲史》,上海:商务印书馆1925年版,第187页。之类意见亦有道理。今天维吾尔族民歌犹有《来里古尔》,自然与“啰哩嗹”无涉。这就提醒我们,在面对这批珍贵的“啰哩”材料时需要建立一个标准来分清材料的性质与层次。而综观文献会发现“嗹”字是一个出现频率较高的字面,且与“啰”“哩”不同,较为生僻,作实词时仅在连绵词“嗹喽”中出现。《广韵》:“嗹喽,言语繁拏貌。”*周祖谟校注:《广韵校本》,北京:中华书局1960年版,第136页。“拏”原作“絮”,据周氏校记改。其例亦罕见于古籍,不会发生混淆。这样“嗹”就成为我们考察“啰哩嗹”的一个窗口。

经对材料重新分析,我们发现,“嗹”字出现与否在明代之前暗有一定之规:

宋前诸种笔记材料,如《羯鼓录》记载的“罗犁罗”,《玄怪录》中的“罗李,罗来李,罗李罗来,罗李罗李来”*程毅中点校:《玄怪录·续玄怪录》,北京:中华书局1982年版,第22页。,不管是否真与“哩啰”有关,均不见“嗹”字。

宋《五灯会元》的材料,如前引“百尺竿头曾进步,溪桥一踏没山河。从兹不出茶川上,吟啸无非啰哩啰”“民如野鹿,上如标枝。十八子,知不知?哩哩啰,啰啰哩”,以及“此心能有几人知,黄头碧眼非相识。啰啰哩”*(宋)普济著、苏渊雷点校:《五灯会元》,北京:中华书局1984年版,第1075页。,“阿阿阿,逻啰哩”*(宋)普济著、苏渊雷点校:《五灯会元》,第1216页。等,不见“嗹”字。

宋《灵宝玉鉴》“溟涬大符咒”咒文“唵嗡啰哩长参陀尼尼陀耶多伽耶弥罗多伽耶弥陀”,“密咒”“唵嗡啰哩陀他呢陀野他弥啰哩啰哩向啰哩达多拽多同登太清”*涵芬楼影印《正统本万历本道藏》,上海:涵芬楼1924年版。等不见“嗹”字。

上文梳理的金元之际全真词不见“嗹”字。

宋代南戏《张协状元》有“口里唱个哩嗹啰啰嗹”始见“嗹”字。之后明清传奇渐多,此不备述。

山里禅。虚岩午夜锁轻烟。城里禅。肉案头边唱哩嗹。

——《宗鉴法林·海盐天宁寺楚石梵琦禅师》

如何禅。大家洗脚上床眠。忽尔蛙声天地窄。自歌自唱哩啰嗹。

——《寿昌见如大师语录》

扶同附会任唇舌。总是一场嗹哩啰。

——《永觉元贤禅师广录》

偈曰。虚空逼塞一声蛙。水鸟含灵共一家。十字街头亲着眼。自歌自唱哩嗹花。

——《五灯会元续略·寿昌阒然元谧禅师》

风前唱拍要空拳。阿呵呵。啰啰嗹。大家拾个干萝卜。竖嚼横吞滋味全。

——《五灯全书·杭州横山光明圆智本缘禅师》

其中也有很明显的倾向性,即记录多产生于元后,且“啰哩嗹”只在“唱”“自歌自唱”的场合出现,与密咒陀罗尼无涉。而凡‘啰哩嗹’三字连用者几乎均为“海盐”“寿昌”“永觉”等南方地区。这就令我们想到,“啰哩嗹”似乎仅连用于戏曲,而发展源头则先产生于南方。

从现存戏曲及今人研究看,尽管戏曲“啰哩嗹”传唱广泛,但其主要集中地区,或者说“嗹”字出现频繁地区还是在闽吴一带。故有学者思考“嗹音最早出现在《张协状元》哩嗹啰啰嗹,《张协状元》题名为九山书会编撰,剧作之中保留有大量的温州方言,是否会否(原文如此)与吴音有关”*陈建华:《啰哩嗹: 作为戏神咒的渊源及其意义扩散》,《文化遗产》,2014年第4期。,应当引起我们深思。密咒传入中国后,不仅为佛教徒熟悉,且流入民间成为道教符咒与民间巫神祭祀的效法对象,这从前引《灵宝玉鉴》中即可看出。而“啰哩嗹”恰好在南方吴闽一带被用作祀神咒语,无论源头是佛教还是道教。故而民间“田公有田公咒,其实就是‘啰哩嗹’三个字不同的排列组合。南戏以此开场,自然也蕴含着用傀儡及咒语镇鬼保平安、祈求演出正常进行的意愿”*陈建华:《啰哩嗹: 作为戏神咒的渊源及其意义扩散》。。可见“啰哩嗹”可能最初只是用于南戏之中的咒语。当咒语施用于戏剧中时,就逐渐成为和声。这个咒语可能来自当地巫师对密咒的借鉴改造。而随着南戏的发展,“啰哩嗹”才逐渐向北方扩散。扩散的中介之一似是莲花落。莲花落的一个特点是,“每句后都随以‘莲花落’的合声”*刘宗迪:《“莲花落”名义考》,《东方丛刊》2001年第1辑。,言“每句”略有夸张,但也抓住了这一艺术的主要形式。而我们知道“明清以来从莲花落发展而来的地方戏有不少以‘啰哩嗹’作合声”*康保成:《傩戏艺术源流》,广州:广东高等教育出版社1999年版,第79-86页。,那么其和声究竟是“莲花落”还是“啰哩嗹”呢,其实谜底就在“嗹”的读音上。《绣刻南柯子定本》有“哩嗹花啰能堪听,孤鲁子头叩得精”*(明)毛晋辑:《六十种曲》第十册,北京:中华书局1958年版,第15页。,前引《五灯会元续略》有“十字街头亲着眼。自歌自唱哩嗹花”,一个猜想就是,“莲花落”的“莲”恰好音同南戏“啰哩嗹”的“嗹”,故而两者发生替换。之后随着莲花落的广泛传唱,“啰哩嗹”也开始向外传播。

接下来不妨再回到梵文,梵文的四个流音字母传入中国后,一方面对音用字被借用作其他咒语来源,另一方面这四个字因在念诵时会受到神力祝福而被施用于佛道甚至百姓日常对话中。《五灯会元》记载有“上堂,横按拄杖,顾视大众曰:‘有么有么?如无,钦山唱《菩萨蛮》去也,啰啰哩哩。’便下座”*(宋)普济著、苏渊雷点校:《五灯会元》,第815页。,这里的“啰啰哩哩”与“啰哩嗹”无涉,而是徐时仪先生指出的“禅师们上堂作偈语、制颂赞时以之作为助声”*徐时仪:《<西厢记>中“哩也波哩也啰哩”的语义考探》。。因为《菩萨蛮》唐五代时即已产生,既非南戏也非莲花落,且“助声”为四字而非三字。脱离佛教后“啰啰哩哩”传播更为广泛,陈建华先生列举了道咒《太上三洞神咒》、医书《脉望》等材料做了可信的证明,道咒、医书自然也与啰哩嗹无关。*陈建华:《啰哩嗹:作为戏神咒的渊源及其意义扩散》。到此我们发现,如果以“嗹”为标准梳理历史文献,则梵文的四个流音会呈现出两个发展方向,一是南戏、莲花落中的和声“啰哩嗹”,一是佛道助声“啰啰哩哩”,两者性质并不等同。其交点正好是金元全真词。

这里还有一个旁证,前引张炎《词源》有“哩字引浊啰字清,住乃哩啰顿”的唱法记载。这四个字在全真词中均曾出现,然而其用法并不符合张炎所言。比如既有“饱来唱哩啰哩”,又有“握玄机、哩啰哩”*无名氏:《爇心香·情欲消亡》,唐圭璋编《全金元词》,第1283页。,四个字顺序完全颠倒。又和声“哩啰”若依《词源》说法则应在前两字“住”而后一字“顿”,明显“顿”的时长短于“住”,词之煞拍如何短于句内节奏,这也不合乐理。更何况,王重阳《捣练子》“猿骑马”“用刀圭”“水兼火”三首在《全金元词》重出,然而重出词的和声作“啰哩,哩啰”,可以自由倒换。由此可见全真词和声仅取自口语,与南方的乐律无涉。倒是现存的一些温州“啰哩嗹”曲,据沈沉先生研究,其用字的“清浊对应关系则是恒定的”,而一旦传入北方,两处声调发展差异较大,就像沈先生所说的“本文所举各例,多半是以温州方音的调值为基准的,倘以普通话或其他方音律之,也就南辕北辙不知所云了”*沈沉:《论啰哩嗹》,温州市文化局编:《南戏国际学术研讨会论文集》,北京:中华书局2001年版,第390页。吴语区方言的一个特点是声母存在全浊音,而该特点就导致在汉语史阴阳分调时,由于吴语区声母清浊对立的特征仍然存在,故而阴阳分调时的最早调值格局“阴高阳低”在多数方言点还能保存。这样某些由声调决定的宋元时的声腔特点或许仍能流传至今天。。

综上所述,全真词的“哩啰”实则有两个来源,一是佛经中的“助声”“啰啰哩哩”,一是“莲花落”的和声“哩啰嗹”。两者性质不同,而来源或许一致,即梵文的四个流音字母。*康保成先生提出的“罗犁罗”为“啰哩嗹”来源之观点,虽可备一说,但还须探讨。“罗犁罗”是唐代西域乐曲,“啰哩嗹”则集中于宋后南方,如何在时空两个维度上对两者进行弥合还须更多材料。这里暂不讨论。四个流音传入中国后发展途径不同,就产生了不同性质的“哩啰”,尽管字面相似,但性质有异。这就提醒我们,当前对“啰哩嗹”起源问题的探讨,之所以诸说互异,而又皆能自洽,很可能是因为所据材料含有异质成分。即几种文献中记载的“啰哩”性质未必相同。这样在讨论“啰哩嗹”问题之前,能否先设立几条标准来排除干扰,就成为一个值得讨论的问题。当然,限于材料之阙失,论证之艰难,非本文之所能及。但可以确定的是,“啰哩嗹”经历了一个由南而渐至于北,而主要在南方保持声腔特征的传播发展过程。这为接下来的研究提供了基础。

[责任编辑]黎国韬

倪博洋(1991-),男,天津人,南开大学文学院硕士研究生。(天津,300110)

I207.3

A

1674-0890(2016)04-104-08