论中国传承人口述史的集体性

——以天津民间老会为例

史 静

论中国传承人口述史的集体性

——以天津民间老会为例

史 静

中国的非物质文化遗产传承人是非常重要的口述主体,让他们开口言说自己的历史,掌握话语权,意味着他们成为历史的主体。中国的非物质文化遗产传承人口述具有极强的集体性,分析传承人记忆与口述的集体性特点,有助于在对中国传承人进行口述史的研究实践中,更好地采集口述资料,并提升出中国传承人口述史集体性这一理论。

传承人 集体记忆 集体口述

引子

2011-2014年,笔者参与了天津皇会(妈祖祭典)这一国家级非物质文化遗产项目及天津10余道民间百年老会的田野调查,对50余位传承人进行了口述采访,①目前这些调查成果已经出版,《天津皇会文化遗产档案丛书》(冯骥才主编:《天津皇会文化遗产档案丛书》,济南:山东教育出版社,2013、2014年)共10本,笔者参与的分别是《天津皇会文化遗产档案丛书 西码头百忍京秧歌老会》《天津皇会文化遗产档案丛书 杨家庄永音法鼓老会》《天津皇会文化遗产档案丛书 挂甲寺庆音法鼓銮驾老会》《天津皇会文化遗产档案丛书 静海县台头镇大六分村登杆圣会》《天津皇会文化遗产档案丛书 葛沽宝辇老会》。重点调查了这些百年老会的历史与文化空间、会规与会况、表演程式与技艺、器具与遗存及其传承现状等。让传承人口述的方式,有个人口述,有多人集体口述,面对镜头,他们开口言说自己的历史,掌握话语权,意味着他们成为历史的主体。1938年,美国哥伦比亚大学历史学家阿兰·内文斯教授在哥伦比亚大学创建了美国历史上第一个口述史学研究机构——哥伦比亚大学口述历史研究室,从此开展的大量口述史实践都是针对个人进行的记忆与口述,采录的是个人的生命历史。传承人是较为独特的口述者,他们的口述既有明显的个人性,同时也具有很强的集体性,非物质文化项目只有在传承人集体性的口述中,才能呈现出较为真实、全面的关于该项目的历史、技艺、传承等多方面的记忆再现。

笔者采访的天津民间老会,经历了一百多年的历史,面临了文化语境的多次剧烈转折,传承人也体验了一次次的“文化震惊”,其集体记忆与集体口述存在着多种维度。因此,本文在对中国民间艺术传承人进行口述采访的田野基础上,分析传承人口述与记忆的集体性特点,有助于在对中国传承人进行口述史的研究实践中,更好地采集口述资料,书写其历史,并提升出中国传承人口述史集体性这一理论。

一、天津民间老会传承人

天津民间老会多为百年老会,是依托于地缘关系,自行组织、自发活动的一种民间结社性质,而且其表演技艺、会规会制、器具遗存的代代传承都体现了天津的地域性格、文化模式及精神内涵。同时,这些老会的精神内核多为当地的民间信仰,这些民间信仰对于会的历史、出会、会规、传承以及地域性认同起到关键性的作用,以民间信仰为核心,存在着一系列的仪礼,这些仪礼包括出会时间、出会路线、祭典程序、祭典人员、出巡顺序等等。天津在清朝末期,几乎每一个村庄都有两三道民间花会,尤其是在运河两岸,老会众多,仅仅出天津皇会(妈祖祭典仪式,农历三月二十三在天津天后宫举行,是天津规模最大的庙会形式)的花会就多达百道之多。现存的老会大多经历明清时期兴盛、清末民初的萧条、“文革”期间停止、20世纪八九十年代复兴、21世纪初城市拆迁造成的转型等几个阶段。目前每个会都面临如何继续传承或者如何复兴的问题。

这些老会多从民间因地域、信仰等自觉产生,大多没有档案记载。基于此,有必要对天津民间老会从历史、会规、程式技艺、器具遗存、传承现状、传承人口述、传承谱系等诸方面进行考察,这些老会作为非物质文化遗产具有存录的价值与意义。老会的传承人是老会的主体,通过口述史采录的方法,留住他们对于民间老会的历史记忆和口述记忆,同时留存音频、视频与实物记录,从而为其存录全方面的文化档案。

天津老会的每一位成员,他们称“会员”,在笔者采访的非物质文化遗产话语语境中,又将每一位会员称为“传承人”,尽管在由国家级——省级——市级——县级这一系列级别体系的认定中,每一项非物质文化遗产项目的传承人有限。但是在广义的自然传承人概念中,传承人不仅仅是这些被认定的传承人,而是泛指每一位承传有序的会员,这些会员的代代传承是老会传承至今的核心,没有传承人,老会将不复存在。在笔者考察的老会中,许多不能再出会的老会很重要的一个原因是传承人老龄化现象严重,无法出会,而年轻一代的传承人后继乏人,所以,才导致会的衰落。

二、传承人口述方法与集体性

访谈记录是民俗学考察最重要的方法之一,“民俗学就是不借助记录,而是以‘记忆’为对象,通过‘访谈记录’的技法,通过人们的‘叙述’、‘对话’来研究人们的生活和意识的存在。按照这个定义,对民俗来说,记忆成了最本质性的存在”*岩本通弥:《作为方法的记忆——民俗学研究中“记忆”概念的有效性》,《文化遗产》2010年第4期。。对于天津民间老会的口述考察,考察小组一般由两人组成,一人负责访谈、录音和记录,一人负责录像和摄影。口述采访前,会制定详细的采访提纲,采访提纲基本包括:老会的源起、沿革与文化空间;老会的会规与会况;老会的表演程式与技艺;老会的器具与遗存;老会的传承人现状以及老会传承人个人生命史口述,每一个大的采访提纲又由许多小问题组成。通过采访提纲可以发现,对传承人的口述采访主要围绕个人生命史以及老会的历史展开。口述采访时,有时是一对一的访谈,即一个访谈者访谈一个传承人(图1);有时则是一对多的访谈,即一个访谈者同时访谈多个传承人,传承人集体进行口述(图2)。一对一访谈时,传承人口述较为完整,比较能够按照采访提纲进行。一对多访谈时,传承人口述较为碎片化、重复性强,虽然也能够按照采访提纲进行,但采访进程缓慢,而且传承人在集体口述时碍于他者的在场,口述内容和一对一访谈时口述的内容会有差异。一般情况下,笔者第一次到一道老会进行采访时,会对传承人先进行一个集体性的口述采访,对会里的会员有一个大致的了解和认识;然后再逐一采访会中较为重要的会员。一对一的访谈多是深度访谈,就传承人最了解的内容进行口述访谈,一般要历时三四天的时间才能完成。

图1:一对一口述访谈

图2:一对多口述访谈

传承人口述不同于一般的个人口述,它具有鲜明的集体性。

传承人口述的集体性首先体现于采访对象具有集体性,即不能只单纯采访老会的一个传承人,必须对多个传承人进行口述采访,方能完成对一道民间老会的全面考察,也就是人类学意义上的“关键报道人”(key informant)的选择具有集体性。一道老会,一般有二三十位会员,选择哪些传承人进行深度口述采访,就需要细加考虑与选择,一般应该“在几代传承人中都有关键报道人,才能够通过互相补充,了解到文化的传与承、技艺的教与学的全过程”*王建民:《试论文化传承人的生活史研究》,冯骥才主编《当代社会中的传统生活——国际学术研讨会论文集》,天津:天津社会科学院出版社2014年版,第158页。,如对于西码头百忍京秧歌高跷老会的调查,不仅要采访会头(在尽可能的情况下采访历届会头),还要采访其他角色扮演者的传承人,如棒槌、婴哥、武扇、文扇、渔翁、樵夫、俊鼓、丑鼓、俊锣、丑锣,只有对这十个角色的传承人都进行口述采访,才能够采访到比较全面的技艺口述。对天津法鼓会这一表演项目的调查,不仅要采访会头,还要采访鼓、铛铛、镲铬、钹、铙等诸种乐器的表演者。因为关于每一种乐器或每一个角色的表演技艺,只有乐器演奏者和角色扮演者方能讲述得更为深入、全面、具体。所以,在口述对象的选择上,要首选会头,会头往往年龄较大,对于会的历史知晓甚多,而且一般被选为会头的大多表演技艺也相当高超;其次是各角色扮演者(或各乐器演奏者),这些会员能够将表演器具及表演动作、唱词、曲谱等讲述得细致、生动;最后是让会中老者进行口述,讲述会的历史、会的传承以及会的变迁,以口述资料来验证或弥补文献资料的真伪或不足,这样,调查出的关于老会的资料才较为全面和真实。

其次,传承人口述史的集体性体现于采访的内容具有集体性。首先,对于同一个会的不同口述采访对象,口述的内容具有重叠性,对于重要的问题,会反复问及不同的会员,以期得到更确实的答案,如关于老会的历史、表演技艺与器具等问题,都要反复问诸多会员,才能有更全面的了解,不能只通过采访一个会员就得出结论,每个会员选择记忆的切面和内容会略有不同,因此在细节上可以互相补充。其次,对于同一会种(如高跷、法鼓、宝辇等),不同的会对于同一问题的口述也是一种集体口述。如天津法鼓这一会种,有十余道老会,关于法鼓的起源,不同的法鼓老会口述的内容有相同之处,亦有不同之处;关于曲谱,每道会的解释也会不同。在笔者调查的葛沽宝辇老会中,更具有突出的传承人口述史集体性特点。笔者对宝辇会每一个茶棚的会头及会员都有口述访谈,这些口述访谈,有许多相同的口述内容,比如每个茶棚供奉的神像、宝辇抬辇技艺、宝辇出巡仪式等,这些口述呈现出一种交叉的集体性与互文性。如果口述内容相同,那么就会呈现出某种程度上的历史真实性。但有的时候,口述内容却会大相径庭。比如现任天后宝辇会头口述天后宝辇一直供奉的都是妈祖——海神娘娘,而其他七驾宝辇的会员都说天后宝辇供奉的女神是三霄女神之一云霄娘娘。这是因为随着妈祖信仰进入世界级人类非物质文化遗产,许多地方的妈祖文化开始重塑自己的合法性。1987年,在天津市首届民间花会比赛中,东茶棚宝辇(供奉妈祖女神)获得大赛继承奖,从此以后在葛沽宝辇花会中妈祖娘娘的威信更加提高。天后宝辇会头因为看到了妈祖信仰受到政府的重视,也声称自己供奉的是妈祖:

宝辇供奉的是大奶奶。我听老人们说是妈祖,受过皇封。大辇为什么是黄袍,辇杆也是黄的,全都是黄的。就这个大奶奶早。我们这边以打渔为生,有跑船的,有南方人,人家那边有妈祖,就到南方去塑了个娘娘,从那儿背了回来。打渔的每回下海,都敲打一番,有让龙王保的,有让娘娘保的。*对脸:应是晋谒(晋见),在此是指葛沽八座宝辇中,其他七驾宝辇出会时,要和天后宝辇面对面,表示尊敬,在此称对脸。

这和历史的真实大相径庭。会头有意识地对记忆进行“误选”,其实说明了口述本身就是值得关注的事情,历史的真实固然重要,但口述的内容和历史的真实间发生的错位,亦可窥见更丰富的口述背后的真实——社会转型、记忆选择与权力博弈。笔者在对葛沽宝辇传承人的采访中,如果只采访东茶棚传承人,不可见真实的历史;只采访天后宝辇,亦不可见真实的历史;只有在集体性的口述史中,方可见真实的历史,以及口述的多种维度和背后的多重社会映照。可见,口述的记忆本身含有不稳定性、选择性和极强的主体性。记忆只是一个对过往历史的再现,历史存在着被口述改写的可能性。对于同一种事件,不同的传承人口述内容不同,随着历史的发展,传承人的口述与记忆成为一种有选择的想象的重构,这背后体现出的是现实界的各种权力关系的博弈。正如日本学者小关隆对民俗学中的“记忆”所作的总结:记忆是:“人们从过去发生的无数事件中,基于现在的想像力对特定的事件进行选择、唤起、并通过表象化的操作重新建构的行为。”*王晓葵:《记忆论与民俗学》,《民俗研究》2011年第2期。

图3:葛沽八驾宝辇正月十六出会

最后,民间老会的传承本身具有一种集体口述传承性。天津民间老会多是依靠地缘关系而形成的一种结社组织,是村会,会员的组成基本都为本地居民,同时也是父子会,基本是父传其子,子传其孙,代代不绝,或者是祖辈都入会,或者是隔辈儿入会。会中老人经常通过讲述而非文字叙述告诉年轻会员本会的历史与传承谱系。老会员向刚学艺的会员传授技艺也是通过口述与身教来进行,鲜有文字。会所是天津老会传承人聚集的地点,平日有些会的会中老人就守在会所中,尤其是过年时,大年三十必须要在会所守岁,才算是过年。正是会所这样的集体性空间,提供了传承人口述传承的场域。即便是不入会的村民,由于老会是村中的“标志性文化”,所以,村民对老会也相当了解,这些关于会的历史、传说等都是通过口述一代代传承至今。刘铁梁认为“标志性文化应具有:一、能反映这一地方的特殊历史进程和贡献;二、体现地方民众的集体性格和气质,具有薪尽火传的生命力;三、深刻地联系着地方民众的生活方式和诸多文化现象等三个主要特征。”*刘铁梁:《“标志性文化统领式”民俗志的理论与世界》,《北京师范大学学报》2005年第6期。天津民间老会不仅是村落的景观和神圣场所,同时也是村民日常生活的一部分,不仅是“非常”时间和空间中的狂欢,更是一种日常生活的延伸与补充。老会和传统村落的历史紧密相关,并且集中体现了村民团结互助的性格与气质,对民间神灵有着坚定的信仰,与民众的日常生活紧密相关。关于老会的口述传承本身为建构老会在成为村落的“标志性文化”中起着重要的作用。

三、“前场儿”——传承人集体记忆与认同的物质符号

图4:《天津天后宫过会行会图》中善念銮驾圣会的半副銮驾

集体记忆是集体认同的前提,集体认同的特征通过诸多物质符号保留在人们的记忆中,这些物质特征构成一个群体集体意识的基础。在天津老会的集体认同符号中,前场儿是其认同的最重要的符号与基础。天津老会出行时分前场儿和后场儿,也称文场和武场。前场儿一般在会的前面,主要是指会里的仪仗执事。各会前场儿执事略有不同,有的会前场儿为半副銮驾,兼有纛旗、圆笼、门旗等,如挂甲寺庆音法鼓銮驾老会的前场为半副銮驾,包括金瓜、钺斧、朝天镫、花、罐、鱼、长、茹、艾、方等等;有的会前场为大纛旗、万名伞、灯图、气死风灯、灯牌、高照、串灯、节、软对、硬对、圆笼、茶炊子、茶筲、点心挑子、高凳、挑子灯等。天津人五方杂处形成了争强好胜的性格,尽体现于皇会的前场执事中,一方面尽显“皇”会气派,另一方面,又凸显了传统文化,是集传统文化、民俗、民间艺术于一体的历史遗留物。如刘家园祥音法鼓完整保留了娘娘出巡时的仪仗、执事、前场、后场的传统技艺,这些仪仗和前场儿实属镇会之宝,是法的“源”,是鼓的“根”,所有的仪仗和前场都有着深厚的民间艺术特色和浓郁的文化内涵,既彰显了皇会之“皇”,也体现了祥音法鼓对于民间文化的理解。前场儿执事多按顺序依次对称摆放,极为强调顺序和对称性,也特别重视前场执事中蕴含的民间文化。前场中的软对和硬对一般会将本会会名蕴含于其中,同时还能够宣扬本会的理念,其对联中有诸多劝善的话语:如陈家沟娘娘庙前善音法鼓会的对联为“善心至奉圣驾随处修好”,“音声远来应身街道拈香”。城内立源法鼓圣会对联为“立来随善心正如平护圣”,“源香烟秋替顺威灵庇民”。法鼓会的会联以歌颂天后圣母功德、宣扬佛教思想、教化世人行善修好为主要内容。皇会各道会除了行会表演的阵势要独占鳌头之外,会具雕工的华美程度也是各道会之间相互比试的重要方面。“如果出会器具不全,人家(别道会)会小看你。”会中的前场儿记满了历史的信息和老会的传承。许多老会的前场儿在“文革”期间被破坏,葛沽宝辇东茶棚会头马兆胜口述葛沽宝辇在“文革”时的遭遇说:

1964年“四清”运动,1965年“文革”运动,说葛沽宝辇是“四旧”,辇上的东西这个时候全破坏了,一点没留下,只留下了一个八辇两亭的老照片,这个照片也被抄家抄走了。辇子衣被分了,辇座子和法鼓这些会里的东西生产队也抓阄给分了。“文化大革命”毁了多少东西,宝辇都是老古董,都给砸了,再晚砸俩钟头上面就下来文件了,说“老古董不许砸”,就能保住。*采访者:史静、路浩,采访对象:葛沽宝辇东茶棚会头马兆盛,采访时间:2013年3月,采访地点:马兆盛家。

有些会在“文革”期间,虽然停止了表演,但是会员非常爱惜会,民间在潜意识中,仍然要保护传统社区因袭已久的老会传统,因此会里的部分表演器具和仪仗执事都被设法保存了下来。挂甲寺庆音法鼓的老会员李相义口述庆音法鼓会在“文革”期间的遭遇:

“文化大革命”的时候,红卫兵知道我们的东西就放在农业社里,找了三四趟,翻烂了屋子,还是没找到,当时的会头们找了几个人,把会里的东西用草和马粪埋了起来,谁也不会告状。红卫兵一闻到马粪味,就熏麻了,熏跑了,没继续找下去。那时候大伙儿心齐,没有人告密。这样,半副銮驾才保存下来。*采访者:史静、郭平,采访对象:挂甲寺庆音法鼓銮驾老会会员李相义,采访时间:2012年3月,采访地点:李相义家。

通过这些老会会员的口述,可知20世纪80年代民间花会一复兴,各会都开始重新复制“文革”期间被破坏的前场儿执事,因为没有这些,就不是一个完整的会,而那些被老会精心保存至今的前场儿执事,则是集体口述的重要符号,与个人记忆相比,集体记忆更有赖于符号,传承人口述的内容往往集中于共同的事项,如老会的起源与历史、前场儿执事、表演技艺与传承等。

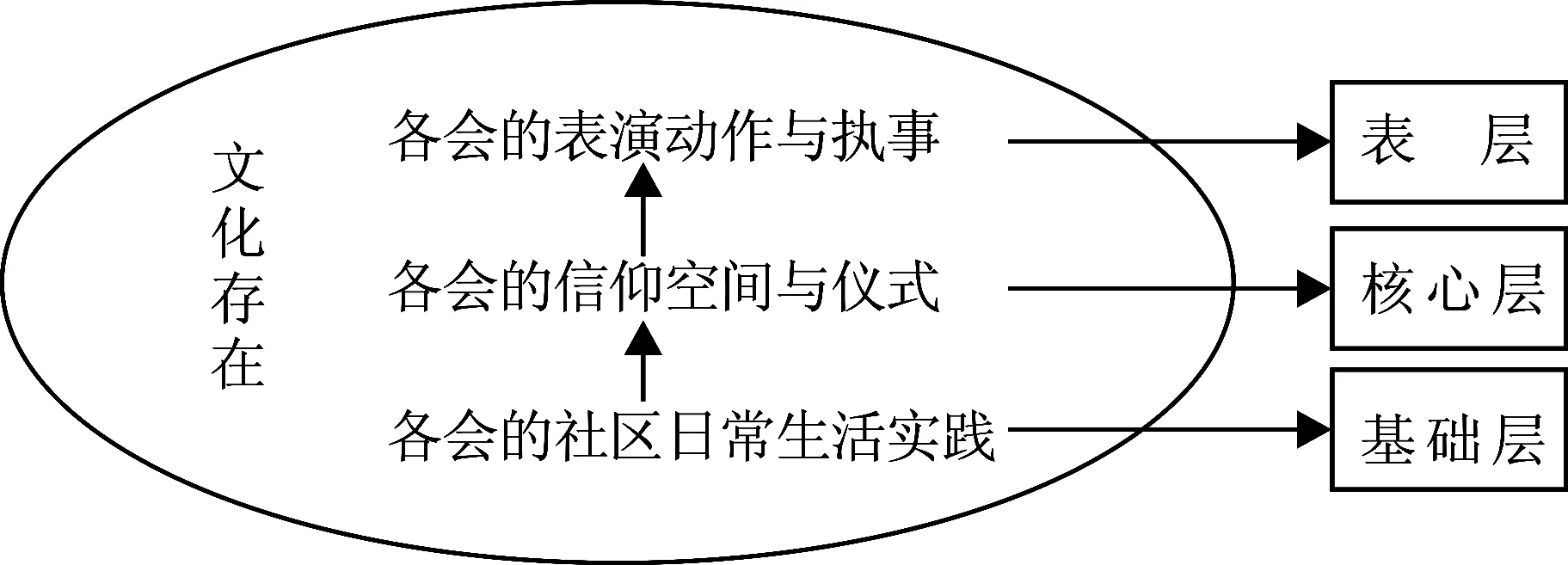

老会作为一种文化存在,由文化表层、核心层与基础层构成(见图5),其中,老会的文场与武场构成其文化表层,老会的信仰空间及仪式构成其核心层,老会的日常生活实践构成其基础层。前场儿执事作为老会的文化表层,最显而易见,也最能彰显一个老会的文化与精神,有无前场儿在这些老会看来是一个老会之所以可称为“老”会的根本。天津老会首先是各会艺人的一种身体技艺和记忆;其次是他们的家族记忆和村落记忆;第三是一种文物记忆。前场儿执事作为一种文物记忆,是集体认同必不可少的一部分。老会的设摆器具与表演器具、会所、出会仪式、口头传说等共同构成了老会的“记忆场”,民间传承就是在这种身体技艺和口头记忆的不断再生产中得以传承。

图5:文化表层、核心层与基础层关系图

四、“后记忆”、集体性与互文性——传承人口述档案价值与意义

天津民间老会传承人的口述史资料,是重要的历史资料,因为许多老会的历史没有文献资料,靠代代传承、口传心授至今,关于会的起源、传承谱系等都只能靠传承人口述记忆来追溯。无疑,这些传承人的口述档案将会成为“后记忆”时代人们重构和叙写历史的依据。笔者对天津老会传承人的口述调查,更多是作为一种田野调查工具,主要是完成《天津皇会文化档案丛书》部分书稿的写作。口述资料是经过笔者编辑、整理、取舍后得以呈现的文本。可以说,任何一种口述资料的出版,都是经过整理编辑之后的一种叙事结果。所以,除了那些经过整理得以出版的口述资料外,口述采访的最原始资料,仍需要放到相关数据库中,供以后的研究者资料检索之用,这样可以真正还原口述资料的原始性。

天津民间老会传承人的口述体现出鲜明的集体性。诚然,对传承人的口述采访虽然采录的是一个人的个体记忆,这种个体记忆口述了个体的生命史与传承史,这是任何一个别的传承人所无法替代的,具有唯一性。虽然一个传承人的记忆对于老会的历史来说是有限的,但个人记忆有一个非常重要的价值,“即可拼集并提供集体记忆和公共记忆的统计学真相”*陈墨:《口述历史——人类个体记忆库与历史学》,《晋阳学刊》2013年第5期。,个体记忆是组成集体记忆的一部分。口述很大程度上是在新的知识场域中对过去事件的重塑和重组,因此,多个传承人同时叙述关于老会的诸多记忆,如会的历史、传承、器具、技艺、会与会的交往等等,则更具有价值,这些记忆与口述则具有集体性。传承人口述的集体性体现为一种公共性、重叠性的特征,传承人对于口述对象有着公共的回忆;还体现为一种缺一不可性,缺了哪一种传承人的口述,都无法使一道民间老会的信息被完全采录。

中国民间老会传承人集体记忆的内容有时相符合,或者相互补充,有时却有龃龉之处。可以说,传承人口述史的集体性体现出一种“互文性”(Intertextuality)价值。互文性是文学理论中的一个概念,“狭义的互文性指一个文本与可以论证的存在于此文本中的其他文本之间的关系,而广义的互文性指文本与赋予该文本意义的知识、代码和表意实践之总和的关系”*刘怡:《哥特建筑与英国哥特小说互文性研究》,成都:四川大学出版社2011年版,第5页。。每一道老会中每一位传承人的口述之间形成一种互文性,口述的内容或者互相补充、重叠,亦或是互相冲突、龃龉。相同的会种(如高跷、法鼓等)中每一道老会传承人的口述与另一道老会传承人的口述也形成一种互文性,比如关于法鼓的起源、曲谱、动作、法鼓的称谓等在不同的地域文化中,也发生着传承的嬗变和记忆的变迁,所以口述内容也会有所不同。因此,应该将传承人的访谈资料放在一起进行互文性的反复核对与比较,才能得出一定的真实历史;同时要研究传承人之所以选择这样口述与记忆,而不是那样口述的原因之所在,“通过深度访谈和日常交往了解到的行动者和言说者的人格特征和行为动机,还需要观察与此同时存在的当下话语、周边环境、其他人在场及反应等影响文化传承人思考和行动的多种因素。”*王建民:《试论文化传承人的生活史研究》,《当代社会中的传统生活——国际学术研讨会论文集》,第158页。只有把传承人口述的内容以及口述的原因调查清楚,才能够将老会的历史与现状、传承与嬗变调查清楚。

正是这种集体口述的互文性,使整个民俗文化“活”了起来,民俗文化一直在“变”,这种“变”不仅体现在历史中,还体现在传承人的口述中。传承人集体口述的多元维度与各种角力,彰显了口述历史与真实历史的复杂之处,在当下的社会文化转型期,集体口述所体现出的是社会、文化与地域认同所发生的嬗变与传承。冯骥才先生认为“人类进入现代社会,一个重要的人本要求就是对记忆的珍重,对自己的文化、历史记忆的重视……实际上,一切遗产的意义都是记忆,或者说都是为了记忆。”*冯骥才:《记忆是重要的精神财富》,《群言》2004年第2期。

[责任编辑]王霄冰

史静(1981-),女,河北定州人,博士,天津大学冯骥才文学艺术研究院副教授。(天津 300072)

G122

A

1674-0890(2016)04-074-07