城市为创新而生

肖文杰

城市是为了创新而存在的。

这是自推出“新一线城市”概念之后,我们从各个面向解剖和分析中国的城市时一直抱持的观点和态度。

从城市诞生的第一天起,它就算不上是人类最舒适的生活形态。但即使在互联网已大规模普及之后,人们依然愿意选择这种拥挤且紧张的生活方式,其原因无外乎城市的便利、多元、高效和包容。而这些特征最终指向的是,城市始终是最容易诞生创新的社会环境。

为了了解这个当代城市最重要的特质,我们拜访了一些与创新有关的公司,其中一家名叫磐启的芯片技术公司为我们提供了灵感。这家50人规模的公司有40名工程师为手机、无人机和遥控玩具研发芯片。公司的拥有者李宝骐是半导体领域的博士,2006年他从美国回到中国,开办自己的芯片公司。如今磐启的工程师分布在上海、苏州和深圳。

回顾近十年的创业经历,这位技术精英发现,决定他的公司和员工去往哪个城市的,往往是一些细节。

2015年,李宝骐把公司的注册地从苏州变更到了上海。在上海张江的一次路演中,精通专业知识的风险投资人马上理解了磐启的产品和团队实力,快速决定投资,“不会因为不懂行而犹豫”。但李宝骐手下没有上海户口的工程师们更愿意留在苏州上班—那里丰厚的公积金补助能让一个年轻人很快拥有自己的住房。而负责对接客户的工程师则必须驻扎在深圳,所有的供应商和客户都在那里。

磐启未必是最有代表性的案例,但类似的故事启发我们从创新者的角度来思考城市:为什么那些最棒的新技术、新创意或新公司总是集中在某几座城市?

多伦多大学教授Richard Florida在其著作《创意阶层的崛起》中写道:“创造力无法像矿藏那样储备、争夺和买卖,它必须经常得到充实、更新和维护,否则就会悄悄溜走。”

目前可以查阅到的有关中国城市创新能力的排名大多是以最直观的数字指标来计算的:专利数、著作权数、高新技术企业数、创业公司数等。

它们在某种意义上奏效,但可能无法代表全部创新,甚至会产生误导。城市管理者和公司们可以想办法增加专利数,但那未必对这个世界的某个细节做出了什么改进。更何况,每天有许多无法申请专利的创意产生,这是数字无法体现的—却又都在我们认为的创新的含义之中。

只是创新并不是容易定义的。所以或许我们应该回到本源—专利、著作以及无法被测量到的所有创新,最终都是由人创造的。他们可能是科学家、工程师、设计师、艺术家,或是不知道如何自我定义的年轻人和年长者。

而城市要追求的事情很简单,就是吸引他们定居,并把他们留下来。这也是这份榜单的视角,我们不准备计算一个城市拥有多少创新力,而想了解它们是怎么维护创造力的。换句话说,相比于“果实”,我们更关注创新的“土壤”。

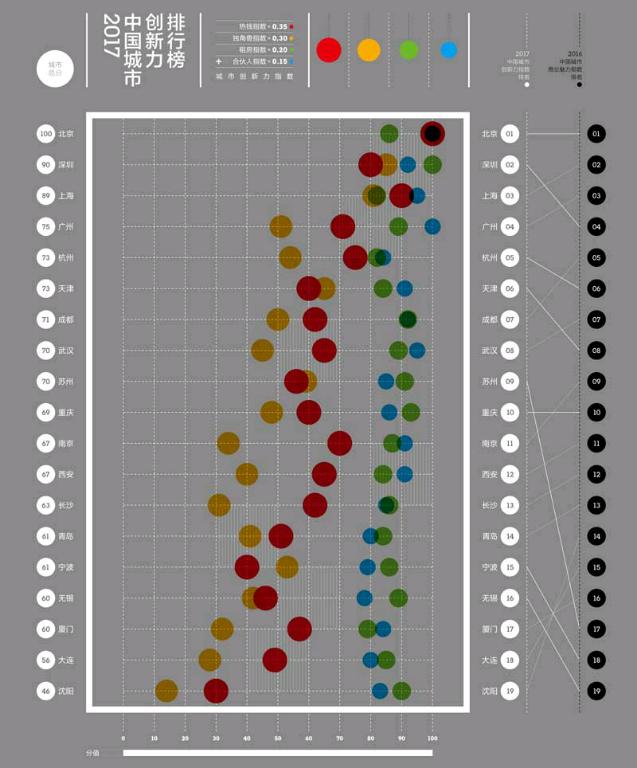

具体而言,我们用四个维度来评判每个城市的“养分”,我们相信这能够反映它们的创新竞争力:热钱指数、独角兽指数、租房指数和合伙人指数。

其中,我们获取了政府官方的人口数据和高新技术企业名单,其他的数据则分别来自风报、36氪、智联招聘和安居客:投资数据由36氪的创投数据库提供;企业征信服务平台风报提供了与创新类公司相关的各项数据;智联招聘帮助我们建立了合伙人指数;租金数据则取自安居客。

考虑到创新能力需要建立在一定的经济和商业活力基础之上,我们仅将2016年中国城市商业魅力榜上的19座一线城市和新一线城市纳入评选。

最终,在中国城市的创新力排名依次是:北京、深圳、上海、广州、杭州、天津、成都、武汉、苏州、重庆、南京、西安、长沙、青岛、宁波、无锡、厦门、大连和沈阳。

热钱指数关注的是整个城市有多少钱在投资创新项目。独角兽指数衡量的不是公司,而是城市中已经形成聚集氛围,发展程度领先于其他城市的“独角兽”行业。租房指数想要通过年轻人的生活体验来讨论城市中的创新成本。另外,我们同样重新定义了“合伙人”的概念。对于一个有创新欲望的公司和团队来说,他们可能是技术工人、公司人、服务人员或一切提升创新力的劳动者。

如今提到创新,你可能更多想到科学家、设计师、音乐家或是乔布斯那样的天才—总之是很酷的一群人。

但实际上,在传统的大公司、高校和研究机构里,基层技术人员、研究者或是普通公司人也是极重要的创新动力。他们或许循规工作,不是总有新点子,但很多时候创新未必来自浴缸里的灵光乍现,而是源自这种系统化生产。

榜单结果中,深圳和天津尤其突出可能就是因为这种体系化的基础资源。在只有数十年历史的深圳,任何想要创造新产品的人都能找到合作者、供应链和金融机构—深圳唯一缺少的是一所功能完备的、真正的好大学。如果你对天津的高排位感到惊讶,或许是因为天津聚集了太多你不熟悉的创新主体。事实上天津对许多高新技术领域的扶持力度领先于全国,同时这座毗邻北京的城市在租房指数、合伙人指数上都排名靠前。

我们想特别提一提租房指数。很多在创新土壤综合指数上表现优秀的城市唯独在租房指数上都排名靠后。

不久前,李宝骐手下一位优秀的工程师放弃了优渥的薪水和公司股份回到老家西安定居。这位复旦大学毕业的西安人结婚后与妻子在上海租房生活,由于没有条件在上海购房,在孩子出生后,大量生活支出和家庭烦恼都冒了出来。他最终决定回到西安,那里的工资可能只有上海的七成,但房价却是自己能够承受的。

一位享受国内顶尖教育资源、经验丰富的工程师都无法在这个国家的一线城市落脚,那肯定是哪里出了问题。在一线城市,你可以拥有最多的上升机会、可能性和丰富的生活,但同时,住房、医疗、教育和消费的过高成本也在赶你走。创新人才不是不食烟火的清高者,相反,很多时候他们对这些“后顾之忧”更为敏感。

如果城市能够同时提供鱼和熊掌,它将快速吸引人才。

这并非不能做到。1989年11月9日,柏林墙倒塌时,东柏林每十个人中只有一个人拥有电话,论发展程度,这座刚刚统一的德国首都远比不上法兰克福或慕尼黑。但大量空置的东德时期房产使得柏林房租长期低廉,同时它的基础设施迅速恢复,城市里又有充足的文化设施和公共空间,这些都迅速吸引着年轻人。仅仅十年后,你已经可以在柏林找到全欧洲最棒的地下乐队、涂鸦和酒吧—还有随之而来的设计师、工程师和创业者。2000年之后,柏林已经成为欧洲创业公司数量增速最快的城市之一。

在这个过程中,政府所做的,就是恢复住房、教育、医疗和消费的供给,然后允许年轻人们做自己想做的事。这是相比于建造高新区的办公大楼、评定奖项、发放补贴,更微妙、更复杂的城市经营技巧。也是需要经常提醒中国大城市的—给创新者足够养料,然后,对他们宽容一些。