微博外交的研究进路与评估框架

钟新+黄超

摘要:随着社会化媒体的发展,微博外交已成为在华国际行为体与中国公众互动的重要形式。行为观、过程观、系统观可以帮助我们从传播学的传统视角认识微博外交,而以社会网络为基础的理论视角则提供了一条研究微博外交的新进路。由此,以个体、互动、话语及关系为核心的分类指数及具体指标初步搭建了基于人际传播的微博外交评估框架。在此基础上,可以建立不同的二级研究框架,在顶层设计上分析不同时空条件中来自公共部门、私营部门、公民社会等同社会单元中的国际行为体,运用各自的战略传播以达到其微博外交目标。然而,微博外交并不是单一的人际传播,应当改变将人类传播区分为大众传播、人际传播等传播系统的思维定势,进一步完善关于传播时间、空间的概念,重新理解传播中的交往方式。

关键词:微博外交;评估框架;行为论;过程论;系统论

中图分类号:G206.4;D80 文献标识码:A DOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2016.06.0008

公共外交正从以政府、政党等政治行为体在外交系统中互动的政治过程变成融合跨国媒体、跨国企业、国际非政府组织(下简称国际NGO)、全球公民等国际行为体互相交接、建立互动关系的社会过程。具有全球传播效力的社会化媒体在这一进程中发挥着至关重要的作用。2009年,中国四大门户网站之一新浪开发了中国版的推特——微博。微博迅速走红,成为最时尚、最有影响力的新兴媒体,并为各类在华过激行为体关注和运用,成为国际行为体与中国公众互动的重要工具。从网络(或电子)外交到推特外交,再到大中华区域内的微博外交,这样一种全球范围内的传播实践绝不是一个新现象。然而我们更不能忽视,不同国际行为体之间、同一类国际行为体内部,其微博外交的特定形式可能由于各种复杂因素而有所区别。要认清微博外交的形态和社会机制需要一种研究进路和评估框架,否则就难以辨别并确定不同国际行为体在不同时空条件中微博外交的最重要特征及其连续性和区别性。

一、微博外交“行为论”

微博外交从本质上看是一种传播活动。从最简单的含义理解,传播是一种人类关系,涉及两个或更多人——这些人在一起分享、对话、交流、或仅仅是在节日或哀悼会上交谈。因此,微博外交作为一个行为,是社会和文化的“统一性”(togetherness)。而以凯瑞的传播仪式观看来,微博外交带有“终极性”的特征,是一个行为,更是文化本身[1]。由此可见,文化对于研究微博外交至关重要,因为任何微博外交的行为都是其参与者所属文化的产物。

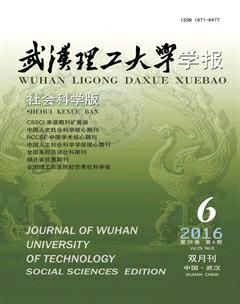

根据安德森的论点,文化与特征、情景和地位身份(identity)一起,构成了微博外交“行为论”的四个基本来源之一(如图1所示)[2]。在这种研究进路中,文化是社会环境对微博外交实践中人际交流行为的持续影响力。文化由一整套关于信念、价值观以及需要等概念构成,并会影响大多数的行为。文化通过格尔茨所称的控制机制——计划、处理、规则、指令对个人行为发挥着相当大的影响。从行为的角度来看,微博外交实践中的文化可以通过国家内部、社团之间的差异的鲜明对比而体现出来[3]。

二、微博外交“过程论”

然而,我们还可以把微博外交看作是一个共享信息的过程,在其中,两个或两个以上的参与者达成相互的理解。相互的理解可以通过额外信息(反馈)的连续不断的共享来实现。在通常情况下,微博外交过程必须经过信息交流的几个周期,才能改变妨碍达成谅解的最初的分歧[4]121。在此之前,从拉斯维尔、香农、韦弗的传播过程直线模式[5]10,到奥斯古德、施拉姆、德弗勒的传播过程互动模式[5]13-14,都对传播过程本身和内部的动态性、序列性、结构性进行了深入分析,但这不能揭示像微博外交这样一种宏观社会传播的总过程[6]64。科学地认识微博外交离不开唯物史观和辩证法的指导。马克思主义传播观的宏观过程研究,即“社会传播的总过程”研究(如日高六郎《大众传播概论》、中野收的《传播总过程分析的理论框架》等)及其理论视野、基本观点则可以作为传播“过程论”的一种研究进路,即微博外交“总过程”研究。

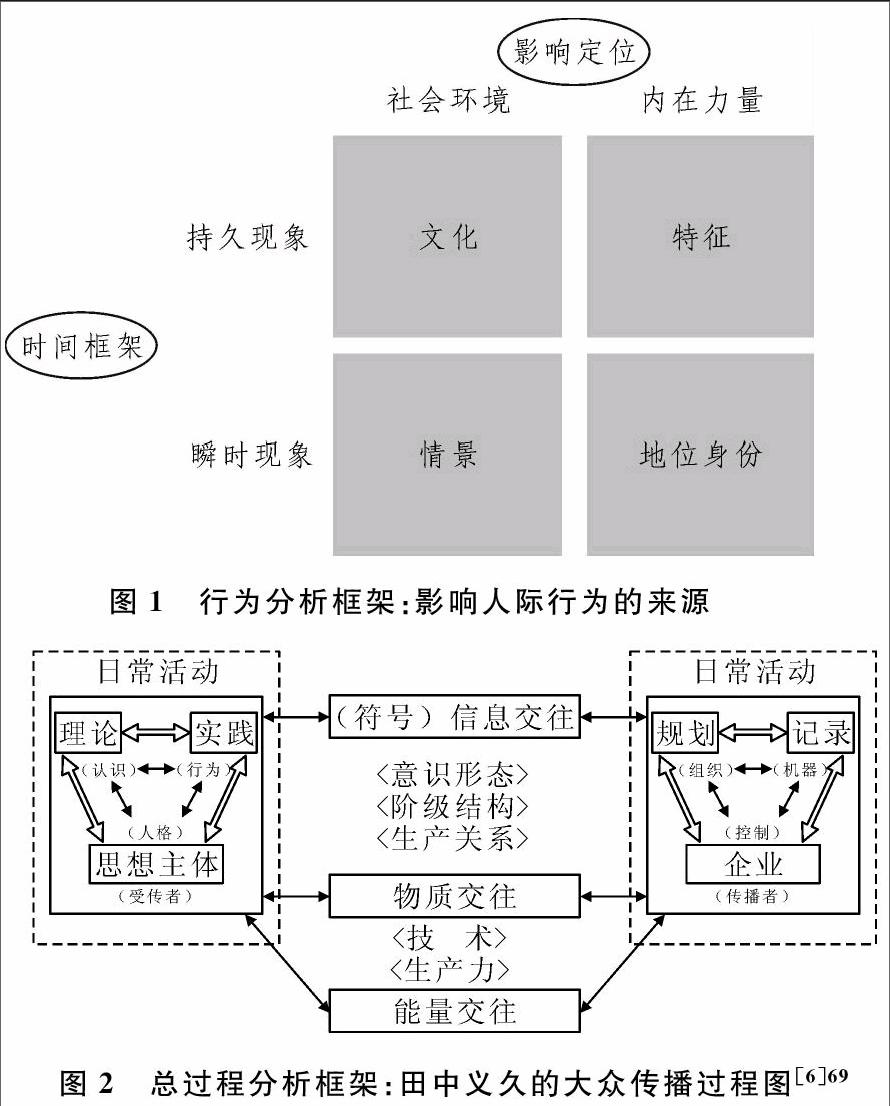

如图2所示,我们可以把微博外交的过程分为三种类型,其中与精神生产相联系的信息交往,与社会的生产力、科学技术、生产关系、意识形态保持互动关系。而微博外交传播过程的双方可以是个人、组织、国家,双方都有着一定的社会条件或环境背景。这种总过程分析框架,可以帮助我们认识到资本主义社会国家的微博外交实践是信息的生产、流通和消费过程,微博外交与资本制度紧密结合,尤其是大众媒介在从事营利活动的同时与权力融合。这种总过程分析框架突破了行为主义的框架,把微博外交的研究与整个社会结构结合起来。

三、微博外交“系统论”

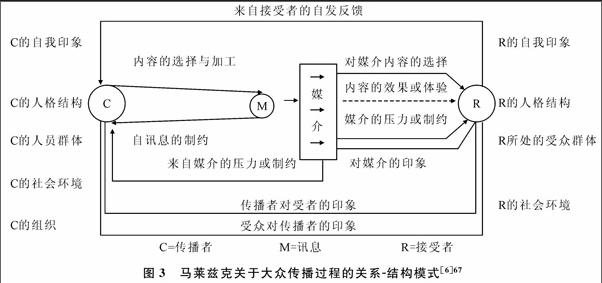

从传播学角度来看,考察传播行为、过程是理解微博外交的一个重要途径,然而仅仅从过程本身或过程内部考虑问题,还不能解释微博外交的全貌,尤其是不能清晰确定其内部结构、关系的互动过程。德国学者马莱兹克曾在“系统论”的影响下提出了一套由关系性实力-结构性实力嵌套的传播范式(如图3所示)。

结构性实力是在较长时期和较大空间内,国际社会关系中信息传播的动力,比关系性实力更具有决定意义。其中,结构性实力就是其所创造的特定的国际社会和政治经济情景中——具有讨价还价实力(bargainning power)(也就是关系性实力)的国际行为体(国家、政府、组织、个人等)的选择范围已经被国际政治经济的基本结构预先决定——的国际行为体对讨价还价实力的运用能力[7]。举个例子,2008年以来的世界金融危机是一次历史性的大规模的、结构性的变革。在这个时期,像欧美大国这些行为体控制结构的实力意味着他们拥有更多的优势和机会利用软实力缓和变革中的威胁。而这一过程中,中国有人觉得力量对比已发生根本性转变,中国在国际上的行为及行为结果应反映这一现实。如果将微博外交置于这个系统中,关系性实力①就体现在传播者(大使馆、国际媒体、跨国企业、国际NGO或个人)通过微博传播手段促使受者(个人、群体、组织或国家)采取某种行动(产生相互印象、发出反馈)的实力;而结构性实力则体现在微博外交的国际行为体活动必须在其群体组织、社会环境等制约和压力中进行的世界政治、经济以及信息传播结构的实力。由此,根据杜威对“传播”一词的实用功能主义的理解,微博外交独具特色地带有工具性和终极性的系统特征。当传播把我们从各种事件的重压下解放出来,并使我们生活在有意义的世界里的时候,它是终极性的。当它分享人类共同体所珍视的目标、分享在共同交流中加强、加深、加固的意义时,又具有工具性[1]6。处于系统论核心的是非累加性,即整体性,亦即系统的各个部分的相互依赖性和相互关系决定着整体。整体大于其各个部分的综合。系统是具有不可简化的特性的整体。系统论点的重要特色之一就是若干系统性力量在因果关系上的相互依赖。所有这些力量都共同作用,并且或多或少地同时相互作用。对系统论较好的描述是组织结构,而一个实体则是由两个或两个以上的基本部分或彼此沟通的人员组成,其结果不是超过就是不同于各个部分的综合。伽摩利珀认为在系统论中有四个核心观点:

系统的另外一个非常重要的要素就是子系统和超级系统之间的相互协调。

相互协调的系统内部汇聚了各具功能的子系统,使这项共同努力在更大的整体或者超级系统内部的其它子系统的功能相互整合。在开放的系统中,稳定性通过利用负反馈的自我矫正过程或者使理想的稳定状态得以保持的一个偏差矫正过程来实现。开放型系统内部的增长和变化构成这些系统的开放型,从而使输出和输入成为可能,并且能够针对环境的变化,保持一种不断调整的状态。系统与环境之间发生的交流一般跨越系统的边界,由输入和输出两者构成[4]122。开放系统本质上为我们提供了一个认识微博外交的研究进路,可以用来解剖和认识动态的微博外交系统及其发生的过程。把一个动态、随机过程整合到系统和信息论中,可以防止造成机械的因果关系决定论问题。一个动态的评估框架最好标志着这些相互作用(规制、规约因素和信心),因为行为是对选择所采取的制约措施,而不是因果力量的结果。然而,即便是系统论生发出来的模式也存在缺陷。马莱兹克的传播模式所罗列了各种各样的关系、结构因子,却没有对这些因子的作用强度、广度和影响的大小差异进行分析。我们知道,微博外交强调的是吸引力和影响力。不对这些情况加以考察,我们在评估微博外交时就很难厘清其基本形态。这说明,用微博外交的“系统论”展开研究仍需进一步完善。

四、走向社会网络的微博外交

上述的前三种传播模式并没有明显的分界线。随着窄众化的发展和社会化媒体的出现,原先关于行为、过程、系统的这种分类可以看作是马克斯·韦伯的所谓“理想类型”,即这只是一种理想化的分类,现实中未必有纯粹的范例。但这样的传统研究进路可以帮助我们更好地把握微博外交所可能出现的每一种传播类型的特征。只是这种分类最初是有现实情境作为参考的。

要想动态、全面地评估微博外交,就必须解释社会体系内部形态的一条研究进路,以识别系统要素和决定系统变化成为可能。笔者认为,微博外交更是一种以社会网络方式存在的传播现象。社会网络分析提供了丰富的一系列程序和词汇,以阐述微博外交的社会体系,并预测其未来结构[4]122。笔者在这里所说“社会网络”的形式是传播网络。我们可以将其定义为:传播者穿越时间和空间的信息流所造成的关系格局。传播网络可以分析辨别出传播结构或信息流[4]123。在微博平台中,国际行为体之间的关系纽带为传播网络提供了渠道,以便进行物质或者非物质资源的流动,或者便于国际行为体之间建立联系。这些节点之间存在的纽带可能会随着几项要素而有所不同,包括方向、相互依存性和实力。国际行为体之间的联系可以作为方向性的或者非方向性的来衡量。方向性的联系表明从一个行为主体向另外一个的移动,譬如一个国家行为体在微博中向特定粉丝发送的私信次数。此外,这些联系也可能是对称性的或者非对称性的。如果联系是方向性的,但却没有相同的关系,即关系不是双向的,则这种联系就是非对称性的,缺乏相互依存性。非方向性的联系简单地表明两个行为主体在同一种关系中的联系,譬如两个国家具有贸易上的联系[4]123。为了帮助我们了解微博外交中存在的社会网络及其影响,可以采用传播的一个结构模式[8]。这种研究进路标志着微博外交的网络,表示为一个传播网络的社会测量图示(如图4所示)。这个传播网络由两个沟通的集团组成。每个集团都具有自己的文化。个人或者其他信息来源(媒体、非政府组织、跨国企业等国际组织)用圆圈表示,传播流用直线表示。箭头表明信息流的方向。该系统由两个集团A、B组成,其边缘有缝隙。一般而言,集团内部的传播与集团之间相比密度较大,后一种传播是稀疏的[9]。文化边缘的是个人a和个人b之间的联系。用网络分析的术语来说,a和b被称为集团成员(比如同一国际行为体的微博群成员)。他们共用一条沟通连线,把个人与另外一个集团的一名成员联系在一起。个人c并非这两个集团的成员。这一个人维系了两个集团之间的某种联系。跨文化传播涉及个人a、b和c参与其中的集团A、B之间的联系。这些联系包括以传统媒体、新媒体在内的传播网络,因为它们促进了对集团A、B之间的了解。把这些集团联结起来的还有并不属于两个集团当中的任何一个,但却属于超越任何单一文化的全球社会的国际组织[10]。经济全球化、媒体社会化拓展了社会沟通的边界,从而使不同的社会背景或国家在全球范围实现连通。因此,对图中所显示的两个集团之间的传播可以加以概括,以便把世界上的所有国家包括在内。结构模型,亦称网络模型的各种形式已经被用于研究跨文化传播、集团之间传播和国际传播 [4]126。

在最近对全球化过程中民族作用的总结中,克罗夫茨·威利(Crofts Wiley)认为,这一背景主义的处理方法假设,国家是一个虚弱的也许还是靠不住的组织,由必须在流动性的地理环境中不断地加以重新界定和加强的经济、人口和文化的流动所组成,它是流动、物质、组织机构和象征组成的复杂集合。这一系列复杂的流动可以通过……所描绘的传播网络的结构来分析考察[11]。这就告诉我们,微博外交参与的国际行为体不仅包括国家、政府、政党等公共部门的代表,还包括国际NGO、跨国公司、大众媒介、群体或个人等私营部门、公民社会领域的代表。在过去的20多年中,这些国际行为体开始趋于多元,企业、个人、NGO等逐渐成为公共外交的新力量。由于公共部门、私营部门与公民社会三大社会单元中的社会机制多种多样,便也更加符合微博外交实践中的真实状况。

五、基于人际传播的微博外交评估框架

微博外交作为一种具有社会网络特征的传播现象,属于传统的人际传播或是大众传播么?首先,让我们判断一下:微博外交是一个大众传播活动么?社会学家德意志曼(Deutschmann)曾将人类的传播形式分为人际传播、大众传播两类,详见表1。

由表1我们可得到两点结论:第一,大众传播是传播的一类,但传播并不仅限于大众传播(比如,也可能是人际传播);第二,大众媒介传播一定是大众传播,但大众传播并不仅限于大众媒介传播(比如,也可能是演讲的面对面传播)。大众媒介通常可分为印刷和电子媒介。前者包括报纸、杂志和书籍等,后者含电视、收音机、录放机等 。综合莱特(Wright)、麦奎尔及温德尔(McQual and Windahl)的看法,大众传播具有以下四个特性:传播者通常是指组织化的人员,传播者的讯息必须透过组织方能传递,因而成为所谓组织化的人员;传播的讯息公开、快速、短暂;读者、听众人数众多,背景歧异;传播者与阅听人(在微博平台中即指粉丝)之间,关系疏远。对于微博平台来说,每一个账户的运营者是某一个人或者某一个小团队负责,没有形成大规模的组织化的信息生产。此外,相较于传统的报纸、杂志、电视等传统媒体,微博运营者与其粉丝之间的关系较为紧密,可以在线上形成直接的互动,包括转发、评论、投票,等等。因此,微博外交这样的传播活动在某种程度上类似大众传播,又并非大众传播。那么,微博外交是一种人际传播的形式么?

其实,人际传播自古至今一直就存在着。最早有关人际传播的研究可以追溯到修辞和说服研究。在那些学者看来,人际传播是作为公共领域的一种讲演活动[12]。后来一些源自社会心理学、社会学的学者侧重于用认识论来研究人类之间的传播行为,关注人际说服、非语言信息传递、人际吸引力,等等。然而,大部分学者都认为:人际传播涉及两个或数量不多的人,涉及到创造意义;而且它是通过言语或非言语信息行为得以实现的。广义上讲,人际传播就是:两人或多人之间的言语和非言语信息的产生和加工过程[13]。从这个定义,我们可以看到:微博外交作为一种传播现象,就是两人或多人之间进行着言语和非言语信息的产生和加工。然而,传统的人际传播理论将人际传播视为一个过程,这与作为一种社会网络的人际传播有着一点区别。但是我们可以这样说:微博外交是一种基于人际传播的社会网络传播,在本质上可以视其为一个行为、过程或系统。在这个社会网络中,存在着三个评估微博外交的维度:个体、互动、话语及关系。

(一)个体维度

评估微博外交的第一个侧重点就是以个体为中心的传播活动。这个维度主要理解某一个国际行为体如何计划、生产和加工微博外交的信息。这一个维度立足于一个基本假设,即个体的信息活动在本质上是一个传播过程的核心。这一维度着眼于行为,主要考察在微博外交的实践中,个人或组织在其社会网络中处于怎样的地位,在于对个体权力实施、信息传播进行量化分析。

(二)互动维度

评估微博外交的第二个维度就是我们常说的互动及其产生的话语。这个维度的中心在于将微博外交礼节视为一种信息或是发生在人与人之间的,与行为有关的联合行动。这个维度与个体维度不同,视野发生了的转换:即从以微博平台中的个体及其相关属性转向有关信息内容、形式和功能一级互动双方的交往。这一维度着眼于过程,会帮助我们理解在微博外交的实践中,微博网民的理解、意义、规范、角色是如何在互动的基础上被创造出来的。它可以帮助我们考查微博外交实践中,权力实施、信息流动如何产生、发展,在于从信息流动过程中对其进行量化分析。

(三)话语及关系维度

微博外交的最终目的是让国际行为体与受众之间产生积极、良性的关系。在这个维度层面,我们侧重于关注微博外交在传播的发展、维持、终止社会和人际关系——包括朋友关系、竞争关系、浪漫关系、敌对关系等等——方面的作用。评估微博外交的话语及关系维度着眼于系统,认为微博外交的关键在于通过话语建构,在社会网络中最终建立“关系网”。该指数主要考察在这个系统中,公共外交所带来的吸引力、影响力等权力的实施是通过什么样的网络搭建的,信息流动在其中起到了什么作用。

综上,我们在评估微博外交的实践活动时,应该在不同时间、空间(全球、区域、国家等层面)中,选择来自不同社会单元(公共部门、私营部门、公民社会)的国际行为体,研究其微博传播过程中的个体、互动、话语及关系状况(如图5所示)。这样才能全方位地帮助我们确定微博外交的评估框架。

六、微博外交之反思:并非单一的人际传播

美国传播学学者、媒介系统依赖论的提出者桑德拉·鲍尔-洛基奇(Sandra Ball-Rokeach)和凯思林·里尔登(Kathleen Reardon)曾对新兴的传播形态与传统的传播形态进行比较研究,成果被收录至《推进传播科学:大众传播与人际传播的整合》(Advancing Communication Science: Merging Mass and Interpersonal Processes)一书中。她们的问题意识落脚在:正在形成的信息传播新技术究竟意味着现存的社会传播形态即人际传播或大众传播形态的延生,还是意味着人类传播形态的第三种社会形态的出现[14]177。在她们看来,传播学界以往过于集中关注各种传播形态之间的不同点而非相同点,容易出现“虚幻的两分法”或二元主义现象(比如将人际传播理论与大众传播理论截然分开、非此即彼的研究逻辑)。为了弄懂任何传播形态的潜力,人们必须首先弄懂人类传播的基本特征(作为其分析维度)是什么,从而才能以此作为基础认识、辨别出不同形态的传播形式。为此,桑德拉·鲍尔-洛基奇等人列出了人类传播的10个方面的特征,以此为维度去对比分析现存的人际传播与大众传播形态,并将这两种传统的传播形态以信息传播新技术为手段的新兴传播形态作比较研究(如图6所示)[14]178-180。这10个标准分别为:感觉上的可靠性、地理范围、反馈的性质、潜在的互动性(交互性)、控制权方面的潜在平等、内容特征、对于硬件的依赖、对于软件技术(非传统的语言技巧)的依赖、传播系统的潜在集中化和服务于造成信息依赖关系的目标之能力。这 10 个分析维度在人际传播、大众传播和电子对话式传播中的表现程度是不一样的。

其实,两位学者无非是以此向传播学界呼吁以下三点:第一,传播学界需要改变典型地将人类传播区分为大众传播与人际传播的思维定势。因为很多人类传播现象是混杂的,就像微博外交的实践过程既包含狭义上的人际传播,也包含广义上的大众传播。两位学者的这种在传播理论与现象上的分析思路,对学术界摆脱传播理论研究缺乏远见的专门化现象是一种积极的触动。第二,关于传播时间、空间的概念需要进一步完善。有学者认为,当代媒介在时间和空间的两个维度上同时向极致发展,人们的思维方式、生活习惯以及社会交往体系深受影响。传播在时间、空间偏向上存在一种“零和现象”,即此消彼长。而随着电子媒介的飞速发展使得空间消失、时间停止,两者都趋于零[15]。第三,关于传播中交往方式的概念需要改变[14]191。在传统媒体时代,信息、思想、符号、价值观与意义首先经由传统媒体传递至网络媒体,再由网络虚拟社区向现实大众社会反馈。而在Web 1.0、Web 2.0时代,以微博作为载体所传播的内容均是由网络虚拟社区向现实大众转移。微博等社会化媒体中虚拟社区从时空上建立起“新文化”“新居民”。互联网、新媒体和传播方式的发展并不仅仅“存在”并“建立”在个人——他们的基本的社会关系保持不变——之间传输信息的新的网络之中,而是媒体与传播的发展创造了新的行为和互动方式(从个人到群体,从个人到社区),这一点在人类历史上具有重要意义②。

然而,人们对任何新的社会现象或事物的认识都需要经历一个逐步深化的发展过程。但重要的是,桑德拉·鲍尔-洛基奇等人的有关研究提供了分析不同媒介发展时期传播形态的一种思路,即从传播的一些基本方面入手,对一种传播形态进行比较分析,从中把握其特征及其代表的人类传播的新变化[14]191。同样,对于微博外交这种人类传播现象,既不是一个全新的传播现象,更不是现代、前现代社会的传播现象。其形态随着时间、空间变化而变化,而且在人类社会交往机制的关键领域(公共部门、私营部门、公民社会等)都有不同的形态。因此,笔者在本文的努力其实和学界前辈一样,初衷就是把微博外交作为不断发展的人类传播中的一种传播形态,但具有普遍意义上“传播”特征的逻辑是需要我们归纳总结的。

历史上看,外交实践往往是通过一些绝对现实的标准来评估的,比如量化统计,人口出入境规模、文化出版物产量、具体的军事水平或者一个国家的国内生产总值。可是,这些资源往往并不能带来所预期的结果。比如,美国一手发起了反共的越南战争,却在20世纪70年代末完全陷在越战泥潭中,与美国的预期截然背反。从这个维度来看,我们应该建立一个标注化、自主性的评估框架,以最大化地认识、确定不同国际行为体微博外交的现状与发展趋势。实践是检验一切真理的唯一标准,选择在微博中表现积极的账户分析微博外交的实践案例,可以帮助我们总结出评估微博外交的实践经验,从而提炼具有历史参考价值的评估框架。这也是本研究将继续讨论的问题。

注释:

①英国学者苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)是国际政治经济学创始人,英国伦敦政治经济学院前国际关系学系主任。她提出的“关系性实力-结构性实力”范式是结构主义—行为体的理论演变。详见詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫的《争论中的国际关系理论》(第五版),袁明、阎学通等翻译,世界知识出版社2003年版,第112页。

②See Rantanen, T.,The Media and Globalization, London, Sage Publications, 2005:9.

[参考文献]

[1]陈力丹,易正林.传播学关键词[M].北京,北京师范大学出版社,2011:3.

[2]Andersen, J,F. & Andersen, P. A. Opposite-Sex Touch Avoidance: A National Replication and Extension[J]. Journal of Nonverbal Behavior,1987,11(2)89-109.

[3]萨默瓦,波 特.文化模式与传播方式:跨文化交流文集[M].麻争旗,译.北京:北京广播学院出版社,2003:305.

[4]伽摩利珀.全球传播:第2版[M].尹宏毅,译.北京:清华大学出版社,2008:121.

[5]McQauil, D. & Windahl, S.,Communication Models[M]. London & NY: Longman,1981.

[6]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[7]韩 勃,江庆勇.软实力:中国视角[M].北京:人民出版社,2009:12.

[8]Barnett, G. A., & Lee, M. Issues in Intercultural Communication[M]∥ W. B. Gudykunst (ed.)Intercultural Communication Theory: Current Perspectives. CA:Sage,1983:171-194.

[9]Yum, J. O. Network Theory in Intercultural Communication[M]∥ Y. Y. Kim & W. B. Gudykunst (eds.)Theories in Intercultural Communication. CA: Sage,1988:239-258.

[10]Boli,J.; Thomas, G. M. World Culture in the World Policy: A Century of International Non-governmental Organization[J]. American Sociological Review,1997,62(2):171-190.

[11]Crofts Wiley, S. B. Rethinking Nationality in the Context of Globalization[J]. Communication Theory,2004,14(1):90.

[12]Ehninger,D. On systems of rhetoric[J]. Philosophy and Rhetoric,1968(1):131-144.

[13]巴克斯特,布雷斯韦特.人际传播:多元视角之下[M].殷晓蓉,赵高慧,刘蒙之,译.上海:上海译文出版社,2010:7.

[14]张咏华.媒介分析:传播技术神话的解读[M].上海:复旦大学出版社,2002:177.

[15]关琮严.媒介的“零和现象”[J].国际新闻界,2010(11):39-41.

(责任编辑 文 格)

Abstract:With the development of social media, micro-blog diplomacy has become a key form of communication between international actors and Chinese people online. Perspectives from behavior, process and system can help to look into micro-blog diplomacy in conventional communication theory. In addition, social net theory offers a new approach to research on micro-blog diplomacy. So, there exists three assessment frameworks with distinctive indicators for practice of micro-blog diplomacy engaging interpersonal communication-framework that are individually-centered; framework that focuses on interaction processes, and framework that examines how discourse functions in personal relationships. Then, we can find sub-assessment frameworks to follow different international actors from public sector, private sector and civil society, which use various strategic communications for their own micro-blog diplomatic purposes in time and space. Moreover, it is because micro-blog diplomacy is not merely a form of interpersonal communication that we should break the thinking set of difference among mass communication, interpersonal communication and so on, rebuild and recognize space, time, and way of interaction in communication.

Key words:micro-blog diplomacy; assessment framework; behavioral pattern theory; theory of process; system theory