违法性宣告的中国模式及其理论反思

——以非法供述排除为例

蔡元培

(北京大学法学院,北京 100871)

·法律园地

违法性宣告的中国模式及其理论反思

——以非法供述排除为例

蔡元培

(北京大学法学院,北京 100871)

从比较法的角度来讲,宣告违法被设定为排除非法证据的前置步骤。实证研究表明,对于应当排除的非法供述,我国法院通常采用默示宣告的方式而非明示宣告;在排除的证明标准上普遍采用较低标准;说理上侧重事实和证据的罗列,忽视对证据的分析;允许不同形式上的“变相处理”。造成这种现象的原因主要有三:首先,程序性裁判中法院的定位发生异化;其次,“侦查中心主义”导致侦查行为合法性难以得到有效的司法审查;最后,法律技术简陋甚至欠缺。因此,有必要强化程序性裁判中法院的职权性,通过彻底的违法性宣告来破解当前“泛审判中心主义”的改革危机,并建立从事实问题到法律问题的推定规则。

违法性宣告;明示宣告;默示宣告;证据撤回;审判中心主义

近年来,我国非法证据排除规则已经由学理走向了立法,由文本走向了实践。这项经历了美国判例法数十年积淀的法律制度,要想真正在我国生根发芽,仍然离不开长期的本土化研究和司法实践推动。从比较法的角度来看,侦查行为违法是非法证据排除的前提。在排除证据之前,法官应当先进行法庭调查,然后宣告取证行为违法,从而认定证据无效。[1](p153)由此,违法性宣告被设定为排除非法证据的前置要求。然而,这种理论上的假设是否有确实的依据?实践中法院会通过何种方式宣告侦查行为违法?此外,在我国现行的司法体制下,法院的司法审查功能严重缺失,通过宣告违法能否达到制约侦查权的目的?基于此,本文对我国违法性宣告的实践表达进行了系统研究。

一、数据来源和研究路径

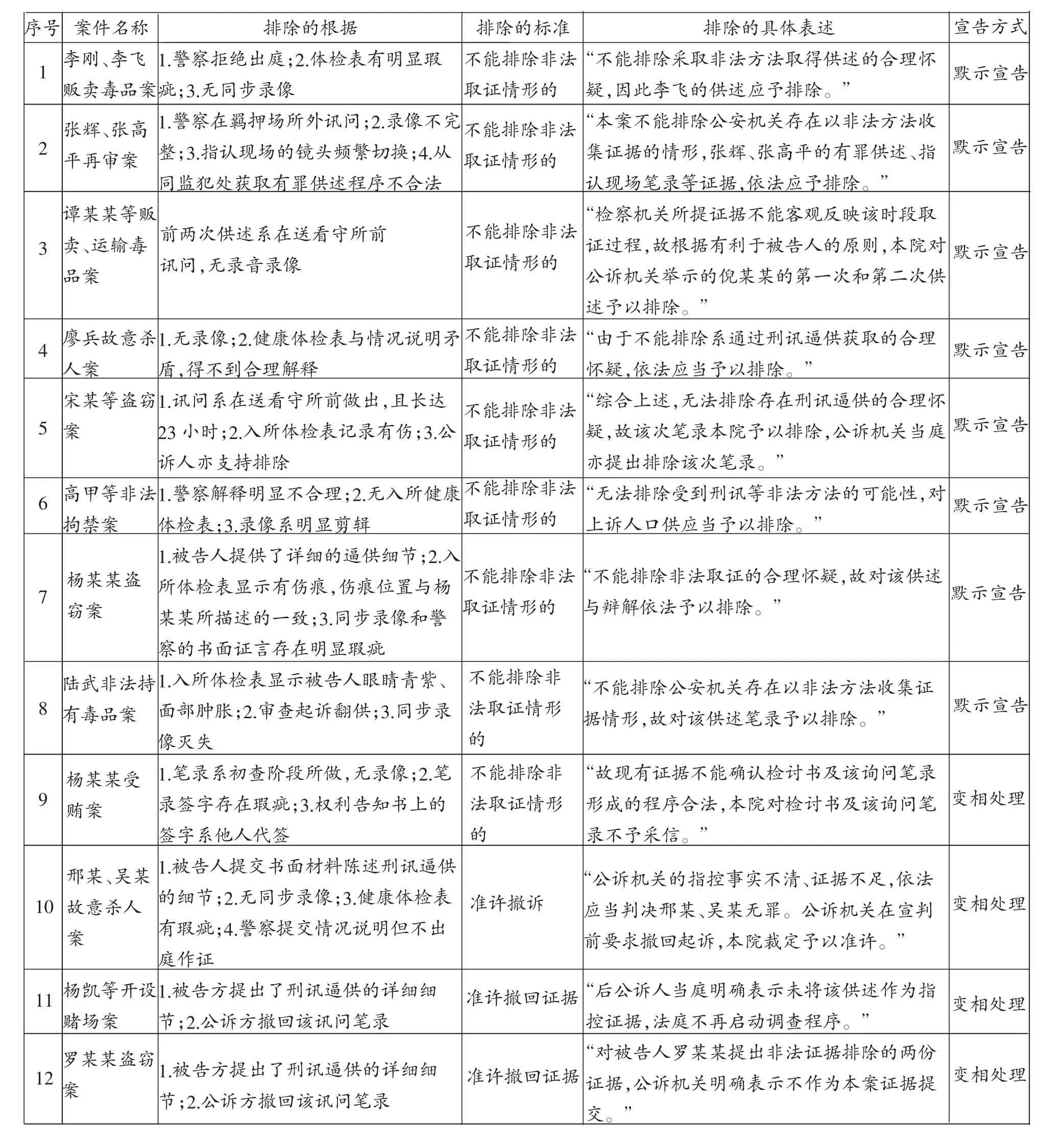

为考察我国非法证据排除中法院如何宣告违法,以及这些违法性宣告具有哪些特征,笔者筛选了12起典型的因涉嫌刑讯逼供等非法方法收集证据且最终成功排除口供的案例作为考察对象,①这12起案例系通过中国裁判文书网检索筛选而来,检索关键词为“非法证据排除”,时间为2013年—2015年,按默认排序逐一阅读并人工筛选。需要说明的是,在近300份案例的筛选过程中,大量没有排除,以及非因刑讯逼供事由(例如主张未同步录音录像)而主张排除的案例均不在选取范围之内。并从以下三个方面对这些案例的证据情况和非法证据排除的裁判情况进行分析。

首先是案件的法庭调查情况,即法院做出排除决定的事实依据。通常来讲,这些依据大致包括:辩护方提出了刑讯逼供的具体细节,讯问笔录存在明显违法或瑕疵,同步录像灭失或系剪辑而成,侦查人员的解释明显不合理,健康体检表证明被告人身上有伤,等等。

其次是排除的证明标准。我国《刑事诉讼法》第58条规定:“对于经过法庭审理,确认或者不能排除存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的,对有关证据应当予以排除。”全国人大法工委对该条的解释为,对证据收集的合法性进行法庭调查后的处理分为排除和不排除两种情形,就排除而言,又可以分为“确认”和“不能排除”两种情形。[2](p126-127)有学者认为此条规定的是非法证据排除的证明标准。①参见陈光中、郭志媛:《非法证据排除规则实施若干问题研究——以实证调查为视角》,载《法学杂志》2014年第9期,第9页;陈瑞华:《非法证据排除程序再讨论》,载《法学研究》2014年第2期,第177页。笔者基本认同此观点,但是需要明确的是,这里的“证明标准”性质不同于传统的定罪量刑证明标准。一方面,这里的证明标准并非是从控方举证的角度来进行规定,而是从裁判方的角度进行的规定;另一方面,传统的证明标准往往只有一个,任何国家都不会对同一司法证明规定两个不同的证明标准,而本条的证明标准却可以分为“确认”和“不能排除”。因此,排除证据的证明标准在性质上与传统证明标准有所不同,其内容类似于“排除的条件”。

最后是法院判决书中的具体表述。与排除的证明标准相对应,宣告也可以分为“确认属于非法证据”和“不能排除是非法证据”两种,即“明示宣告”和“默示宣告”。宣告违法是从法律上认定一个证据是否属于“非法证据”,而排除证据所应达到的证明标准是从事实上认定一个证据是否达到了应当排除的证明程度,两者密切关联,但并不同质。

二、违法性宣告的中国模式

(一)违法性宣告的整体特征。

通过分析这些典型案例,可以发现我国非法证据排除在宣告违法方面存在以下特征。

第一,宣告方式主要采用默示宣告。理论上,司法证明常常无法达到绝对确定的程度,此时,运用证明责任承担规则来认定事实便成为司法证明的末位选择。这是一种法律真实观的体现,也是法律所应当关心并能够实现的真实。在非法证据排除过程中,只要公诉方无法提出足够的证据证明口供系合法取得,裁判者就应当依照证明责任承担规则判决公诉方的主张不成立,即认定侦查行为不合法。然而,案例分析结果显示,法院通常会刻意回避这一问题,即便法官内心确信属于刑讯逼供,也选择采取默示宣告而非明示宣告的方式来加以认定。

第二,排除的标准上普遍适用较低的标准,即“不能排除非法取证情形”。《刑事诉讼法》第58条将排除的标准分为“确认”和“不能排除”两种情形,系根据2010年《非法证据排除规定》总结,并考虑了应当区别对待的现实而确定的。然而,新刑诉法生效以后,实践中各法院却忽视了区别对待的必要性,而普遍采用了较低标准,较高标准被搁置和架空。笔者认为,实践中一律采用“不能排除”,而不用“确认”的主要原因有下:首先,法律条文存在天然缺陷。刑诉法第58条将证明标准设置成一高一低两种情形,这意味着只要符合较低情形,证明即告完成,无须达到更高标准,如此一来,较高标准在实践中便很容易被弃之不用。其次,追求事实认定上的客观和严谨。我国司法证明的传统是追求绝对客观,即便2012年引入了“排除合理怀疑”,我国司法实践也没有丝毫放弃对客观真相的追求,至多在客观判断的同时增加一些主观判断。笔者对一些法官访谈时,法官们透漏,在一些案件中,他们的内心是真诚确信存在刑讯逼供的,例如表1中的“杨某某盗窃案”和“陆武非法持有毒品案”。然而,由于缺少最直接的证据,例如目击证人的指控和刑讯逼供的录像,法官们不愿意“确认”属于非法证据,至多认定为“不能排除刑讯逼供的可能”。他们倾向于采用一种模棱两可的表述,这样既能使事实认定绝对准确,也比较能够使公诉方接受。②这就好比法院对疑案的处理,法院不愿得出一个非白即黑的确切答案,也不愿根据“疑罪从无”原则来宣告无罪。最后,出于对侦查机关的配合与保护考虑。由于侦查机关对侦查人员的公务行为(因办案需要而变相刑讯)持有天然的保护倾向,导致法院不敢明确认定侦查人员实施了刑讯逼供,否则会遭遇强大压力。

第三,说理上侧重事实和证据的罗列,忽视对证据的分析。从表1可以看出,法院在裁判文书中能够清晰地罗列控辩双方在法庭调查中的主张和证据,这些证据大致包括:被告人所提的刑讯逼供线索(通常是刑讯逼供的具体细节)、讯问笔录、看守所的健康体检表、同步录音录像、警察的当庭或书面证言、侦查机关的情况说明、医疗机构的伤情证明,以及控辩双方对每一项证据的质证意见。然而,对于证据之间的相互联系,以及现有证据为何不能排除非法取证的可能,法院往往敷衍了事。最后只以一句“无法排除存在刑讯逼供的合理怀疑”而排除证据。

第四,允许不同形式上的“变相处理”。所谓变相处理,是指对于应当强制排除的情形,法院通过其他方式进行处理,从而达到类似于排除的法律效果。目前,这种变相处理主要包括三种方式:一是宣告对该证据不予采信(案例9);二是在已经认定本案事实不清、证据不足的情况下,仍然准许检察院撤回起诉(案例10),从而免于做出无罪判决;①根据最高人民法院工作报告,2015年全国被判决有罪的被告人总数为123.2万人,被宣告无罪的被告人总数为1039人,无罪判决率约为0.08%。而在2000年,全国被判决有罪的被告人总数有60余万人,被宣告无罪的被告人总数为5878人,无罪判决率接近1%。对此有学者认为,司法实践中普遍用“撤回公诉”代替“无罪判决”,是导致我国无罪判决率低的一个主要原因。正是由于撤回了公诉,可以不被法院宣告无罪,从而避免了绩效考核中的不良业绩。有关撤回公诉和无罪判决的文章,参见陈学权:《对“以撤回公诉代替无罪判决”的忧与思》,载《中国刑事法杂志》2010年第1期,第81-85页。三是对于应当排除的情形,准许或者建议检察院撤回该证据(案例11和12),从而免于强制排除。

(二)违法性宣告的个案研究。

为了深入观察我国司法实践中违法性宣告的更多细节,笔者选取了一起典型案例进行深度研究(案例11)。下面简单介绍“杨凯等开设赌场案”的审理情况及有关争议点。在本案的庭前会议阶段,被告人杨凯等五人辩称,在监视居住期间,侦查人员使用变相肉刑和疲劳审讯的方式对其讯问,并事先将笔录打印好强迫被告人签字,属于刑诉法第54条所规定的“刑讯逼供等非法方法”,请求人民法院予以排除相关口供。然而,在正式的法庭审理阶段,公诉人当庭明确表示不再将该供述作为指控证据,也即请求撤回所谓的“非法证据”。法庭表示既然公诉人选择撤回,便不再启动证据合法性的法庭调查。被告人及辩护人当场表示抗议,认为公诉机关“一撤了之”是怠于行使职权,包庇了侦查机关的违法取证,而且对“重复自白”的认定产生了消极影响。法院则对此回应如下:

……提起公诉是人民检察院代表国家将刑事犯罪嫌疑人提交人民法院审判,要求给予刑事处罚的刑事诉讼活动。提起公诉是法律赋予人民检察院的重要权力。提起公诉的实体条件包括两个:一是犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分;二是依法应当追究刑事责任。指控的犯罪事实是否达到证据确实、充分的程度标准,是公诉机关审查起诉的重要工作内容,也是其行使国家公诉的职责所在,对指控证据的选择、取舍由公诉机关自行决定系其中应有之义,就像被告人及辩护人可自行决定提交何种无罪或罪轻的证据一样,系其依法享有的诉讼权利。而审判机关的职权在于通过庭审,组织控辩双方进行证据的质证、认证,并进行控辩,做出指控事实是否定罪量刑的判断。与民事诉讼原告撤诉,人民法院还需审查原告是否自愿合法不同,公诉机关撤回公诉,人民法院基于其“行使职权的被动性”无须审查。同样,公诉机关撤回部分证据作为指控证据的,人民法院只需审查其他在案证据,依法认定案件事实。

法院准许撤回所谓的“非法证据”的理由主要有:1.公诉机关有权自行决定提交何种证据,这是公诉权作为诉权的应有之义;2.撤回证据类似于撤回公诉,是公诉机关的“职权行为”,法院无须审查是否合法。对于证据撤回,有学者明确表示支持。“如果检察官能够表示撤回该非法证据,在以后的诉讼中不再使用,从而在庭前化解证据合法性的争议,这是最好的非法证据争议处理程序。”[3](p75)卞建林教授对此也表示赞同:“在法庭上对某证据合法性产生争议时,检察机关应当主动承担证明该证据合法收集的责任,在了解真相后应主动撤回或者配合审判机关排除非法证据。”[4](p3)

然而,允许检察机关主动撤回非法证据是否有正当性?在诸如杨凯等开设赌场等案件中,被告人及其辩护人明确表示不同意撤回,且法庭经过调查发现有确实的证据表明可能存在刑讯逼供,此时是否能允许检察官撤回证据?如果允许,为何我国刑诉法明文规定非法言词证据要“强制排除”?笔者对证据撤回的观点和做法持反对态度,原因如下:

表1 口供排除中宣告违法的基本情况

首先,在司法机关的客观义务层面。尊重和保障人权是公检法机关的基本职责,与发现真实共同构成刑事诉讼的两大目标。一旦存在非法证据,肩负侦查监督职能的检察院和肩负裁判职能的法院便有了客观查明义务,法院不能像传统诉讼那般“不告不理”。在上述判决书中,法院的主要理由之一是“诉权具有自治性”,所以撤回证据无须审查合法性。然而,撤回涉嫌“刑讯逼供”的证据并不仅仅是诉权的问题,而是涉及人权。如果刑讯逼供确实存在,宣告违法并强制排除是最佳的保障人权手段。无论是检察官的撤回证据,还是法院的准许撤回,都违反了其自身的客观义务。此外,根据“法不授权即禁止”原则,纵观刑事诉讼法和相关司法解释,没有哪条规定了检察机关有权对涉嫌刑讯逼供的证据进行撤回,因此这种“证据撤回”于法无据,本质上属于司法实践中的“潜规则”。

其次,在程序启动的职权性层面。与英美法系不同,在非法证据的排除上,我国刑诉法不仅规定了被告方有权申请,还规定了司法机关在发现非法证据时有权主动启动。①英美法系中,非法证据的排除程序只能依申请启动。而在大陆法系国家,非法证据排除程序既可以依申请启动,也可以依职权启动。参见闵春雷:《非法证据排除规则适用问题研究》,载《吉林大学社会科学学报》2014年第3期,第71页。因此,理论上,即便被告人不提出排除申请,法院也有权依职权启动调查程序。此外,非法证据不仅不能作为判决的依据,也不能作为起诉意见和起诉决定的依据。②《刑事诉讼法》第54条第2款规定:“在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的,应当依法予以排除,不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。”由此,当非法证据以任何形式或名义出现在法官面前时,只要被告方不同意控方撤回证据,法院就应当履行其职权,对是否存在非法取证问题进行审查和回应。此时,基于检察机关的侦查监督职能和司法的终结性,控诉方应当配合法庭的调查,在发现确属非法证据时,主动建议法官强制排除,而非私下里“一撤了之”。

最后,在程序性裁判功能层面。程序性裁判所设立的目标不同于实体性裁判,其功能在于保障程序法的顺利实施,避免“程序失灵”现象发生。③所谓“程序失灵”,是指当出现一定条件时,立法者所确立的法定程序在刑事司法活动中会受到规避和搁置,导致刑事诉讼法的书面规定在不同程度上形同虚设。参见陈瑞华:《刑事程序失灵问题的初步研究》,载《中国法学》2007年第6期,第141页。程序失灵的标志之一是“潜规则”和“隐形制度”大行其道,而正式法律条文中的制度被变通执行或者不予执行。如果案件中凡是涉及非法取证的,检察官均一撤了之,那么非法证据排除规则就会陷入被规避和搁置的局面,程序性裁判的功能也就无法实现。

不仅从理论上讲这种撤回证据的行为不可取,从实务角度看这种做法也存在难以弥补的消极后果。具体来说,第一,当非法证据随着全部案卷材料移送到了法院,辩护方从法院处进行了查阅和复制,在此情况下,公诉人如何从法院的案卷材料和辩护方的案卷副本中“拿掉”这份证据?仅凭检察官个人恐怕无法做到。第二,如果此案引发二审,辩护方能否以“应当排除的非法证据没有排除”为由提起上诉?这些问题均不是公诉人简单地“撤回证据”或者“不再作为证据使用”就可以解决的,恐怕还离不开法院的程序性裁判,只有通过裁判结论才能予以彻底地弥合。

三、我国违法性宣告的成因

(一)程序性裁判中法院自身定位的异化。

传统理论认为,司法具有中立性和被动性,因此法院的地位应当界定为“消极中立的事实裁判者”。[5](p43)笔者认为,这种观点存在一定局限性,只适用于法院的实体性裁判,而无法解释程序性裁判中的法院定位。一个典型例证是,英美法系国家的非法证据排除只能依申请启动,而我国则不同。根据我国刑诉法第56条,对于可能涉嫌非法取证行为的,法院应当依职权进行调查核实。《非法证据排除规定》第8条和第9条还规定,法庭对于控辩双方证据有疑问的,可以宣布休庭,进行庭外调查核实证据,必要时可以延期审理。可见,在非法证据排除问题上,法庭不再是消极的裁判者,而是主动的事实查明者,一旦发现可疑线索,法院有职责主动查明是否存在非法取证行为。此外,在庭前会议、证人出庭、鉴定人出庭等问题上,均能体现出法院程序性裁判权的职权性。

然而,在司法实践中,法院程序性裁判权的职权性却极为有限。这是因为,在公检法流水作业关系下,我国法院逐渐被赋予了一种政治属性——配合侦查机关打击犯罪、维护社会稳定。由此一来,法院的党内地位便天然地从属于侦查机关。即便是宪法地位,法院也低于检察机关。④根据我国宪法第129条,人民检察院是我国的法律监督机关,有权监督其他国家机关。在实践中,同级检察院甚至可以直接对同级法院的法官以涉嫌职务犯罪为由立案侦查。面对破案率低下的刑事侦查,以及矛盾尖锐的法民关系,法院只能肩负起打击犯罪的政治使命。尽管如此,每当严重的司法不公现象被媒体曝光时,法院总是首先被推上舆论的风口浪尖,这是因为:一方面,在人们心中,法院是社会公平正义的最后一道防线,肩负保障人权、维护司法公正的职责。另一方面,近年来法院公信力较低,舆论质疑频繁涌现,即使是一些小问题也会在短时间内被迅速放大,并以惊人的速度扩散和传播。因此,法院通常不愿意明确揭露侦查行为中存在的问题,而是倾向于对其进行“隐形处理”。

(二)“侦查中心主义”与“泛审判中心主义”。

近年来,审判中心主义逐渐成为刑事司法改革的最热关键词之一。所谓以审判为中心,是指侦查、起诉活动应当面向审判、服从审判要求,同时发挥审判在认定事实、适用法律上的决定性作用。[6](p847)之所以提出审判中心主义,是因为一直以来,我国的刑事司法呈现出“侦查中心主义”的特征,对查明事实最关键、最具有决定性的环节不是审判阶段,而是侦查阶段。侦查中心主义在程序性裁判中的最明显特征是,侦查行为的违法性得不到任何有效的审查,被告人的程序性权利得不到保障。在审判中心主义改革开始之前,我国法院对侦查行为宣告违法的情形极为罕见,绝大多数非法证据均无法被法庭认定为非法证据。近年来,随着新刑诉法的贯彻落实和审判中心主义改革的深入,一些法院陆续开始适用非法证据排除规则来宣告侦查机关取得的被告人口供违反法律程序。然而,这种宣告违法是不彻底的,是一种妥协的产物。通常法院为了照顾侦控机关,不仅采用默示宣告的方式,尽可能地回避侦查行为违法这一核心问题,还进行不同程度的变相处理。真正确立针对侦查行为的司法审查制度还有很长的路要走。

然而,目前实务界所热衷的“审判中心主义”改革是否就是应对“侦查中心主义”的良药?笔者不以为然。最近一两年,“审判中心主义”改革呈现出“泛审判中心化”倾向。究竟什么才是审判中心主义的核心内涵?部分学者所主张的保障审判权依法独立行使、完善辩护制度、完善证人出庭制度、贯彻直接言词原则等和破解侦查中心主义究竟有多大程度的联系?[7](p123-126)很多学者甚至将规范侦查行为、完善起诉制度等措施纳入都到这一改革中来。[8](p10-13)即凡是有些许联系的制度均被纳入“审判中心主义”改革中,这导致改革的外延被不断放大。

(三)法律技术简陋甚至欠缺。

美国的非法证据排除起源于20世纪20年代,历经普通法几十年的沉淀而逐渐完备。而我国在2010年《非法证据排除规定》生效时才正式确立非法证据排除规则。在短短的六年内,我国司法体制和诉讼实践不断发生变化,而成文法的滞后性在一定程度上妨碍了法律规则的自我完善。可以说,法律技术的简陋甚至欠缺进一步导致了我国违法性宣告的异化。

在众多法律规则中,我国最为欠缺的是证据推定规则,即如何将一个复杂的事实问题转化为一个法律问题。我国法院通常采用的默示宣告,在本质上混淆了事实问题和法律问题的界限。如果说法庭调查是事实认定问题,那么宣告违法则是法律评价问题。法律评价是对侦查行为进行司法审查的最终落脚点,然而,我国法律和司法实践大多忽视了法律评价的重要性。一方面,尽管我国刑诉法确立了不得强迫自证其罪和非法证据排除,但是没有确立诸如沉默权和任意自白等推定规则,“如实回答”义务的相关规定仍然存在。①参见《刑事诉讼法》第118条。另一方面,法庭要求控方举证来证明侦查行为的合法性,在实践中被逐渐异化为“听取控诉方的辩解”,使得原本的“内心确信”变成了“证明两难”,进一步加剧了事实认定的难度。

四、对我国违法性宣告的反思

(一)强化程序性裁判中法院的职权性的必要性。

如前所述,程序性裁判中法院自身定位不清是导致违法性宣告异化的主要原因之一,应对之道是增强法院在人权保障和诉权保障方面的职权性。法律赋予法院一定的职权性的理论基础主要有三个方面。首先,控强辩弱的司法实践要求法院不能保持绝对的中立,而应当对侦控方施加一定的制约,对辩护方施以一定的关照。其次,法院是确保政府权力合法行使的象征,因此面对政府官员非法行为中的获利,法院应当对侵害公民宪法权利的公务行为加以必要的制裁,此即“司法纯洁性理论”。司法的纯洁性有两个潜在的目标:(1)在公共关系方面,法院希望被视为合法与正义的象征。(2)法院不能显示出与非法行为存在共犯关系。换句话说,就是法官们不想显示出与违法者是一伙的。[9](p464)最后,为了避免非法证据排除程序的失灵,法院必须主动调查,主动排除,否则非法证据排除制度会被彻底架空。

加强法院的职权性不是一朝一夕就能完成的,必须从司法体制入手来加以改善。具体而言:其一,通过员额制改革提高法官的素质。程序性裁判与传统的实体性裁判差别较大,需要法官具备一定的素质和能力,诸如法官的办案经验、理论水平、决心勇气、协调各方利益的能力等。员额制改革的目标就是使法官精英化,并为其合理配置审判辅助人员。[10](p13)其二,通过司法责任制提高审判案件的质量。司法责任制不仅包括对错误裁判的问责,还包括赋予法官依法独立审理案件的权力。[11](p128)无论是保障法官的审判权,还是对法官的职业伦理提出更高的要求,均旨在提高案件的审判质量,让人民群众在每一个案件中都感受到公平正义。其三,通过推进司法公开来提高司法的权威。司法公开是现代司法制度的重要支点。[12](p3)只有实行阳光司法,杜绝暗箱操作,加强裁判文书说理,才能逐渐提高司法的公信力和可接受性。唯有做到以上三点,面对违法取证,法院才有可能明示宣告侦查行为违反法律或侵犯人权;也唯有彻底地宣告违法,司法才能真正成为保护公民基本人权的象征。

(二)违法性宣告对“泛审判中心主义”的破解。

审判中心主义的外延不宜过于宽泛,“重点攻克”往往比“全面铺开”更有效果。审判中心主义最为核心的就是让法院敢于宣告违法。笔者认为,只有赋予法院足够的权威去制约乃至制裁公权力机关,审判才会成为中心。这就必须建立科学的、权威的、有效的侦查行为违法性宣告机制,这种机制的价值和必要性主要体现在以下三个方面。

首先是制约侦查权、公诉权。“审判中心”是相对于侦查、起诉而言的中心。尽管刑事诉讼法确立了公检法三者间“分工负责、相互配合、相互制约”的关系,但是在实践中,公检法三机关往往只有配合,缺少制约,尤其是缺少后阶段机关对前阶段机关的制约。只有让法院敢于宣告违法,才能对侦查、起诉产生一定的倒逼和震慑。美国当下最为流行的非法证据排除理论基础震慑理论(Rationale of deterrence)认为,“当强迫获得的供述被排除时,对警察违反米兰达规则的行为就具有了足够的震慑力。”①参见Harris v.New York,401 U.S.222(1971),at 225.有数据显示,在马普案之后,令状的使用激增,警察为避免证据被排除,拓展了相关训练(例如米兰达规则),很大程度上改变了以前的侦查方式,足见确实发生了震慑的效果。[13](p33-34)若永远采取默示宣告或“证据撤回”的方式进行处理,则明显违背了非法证据排除制度的初衷,起不到丝毫的震慑作用。

其次是保障人权。宣告违法的根本目的在于保障人权不被任意侵犯,制约公权只是一种手段。美国的非法证据排除也是如此,“其目的是为了震慑将来的警察非法行为,并通过这个方法来确保第四修正案,反对不合理搜查扣押的权利得到实现。”②参见United States v.Calandra,414 U.S.338(1974),at 347.此外,通过宣告违法不仅可以保障犯罪嫌疑人、被告人的宪法性权利,还可以通过违法性宣告的公开形成一般预防,从而保障所有人的宪法性权利。

最后是保障裁判结果的正当性。法庭审判的正当性为裁判结论的正当性提供程序保障,事实认定的准确性为裁判结论的正当性提供实体保障。从程序上讲,一方面,警察在执法的同时自己也应当遵守法律;③参见Spano v.New York,360 U.S.315(1959),at 320.另一方面,在国家权力的行使过程中,公民个人必须受到尊重。从实体上讲,刑讯逼供等非法方法获得的证据有时不具有真实性,容易引发冤假错案。诚如美国证据法学家威格莫尔所言:“自白有时候被认为不具有可采性,理由是在受到强制的情况下其缺乏可靠性。”[14](p246-247)因此,法庭面对非法的侦查行为必须明示地将其宣告违法,从实体上和程序上保障裁判结论的正当性。

(三)事实问题和法律问题的有效衔接。

非法证据排除中的事实问题,是指法庭依据控辩双方提出的证据认定侦查过程是否存在刑讯逼供等非法方法,以及确定存在的可能性大小。正如证明责任分配规则那般,有时案件事实既无法证实也无法证伪,这时便需要由应当承担举证责任的一方承担举证不能的不利后果。然而有时案件更为复杂,部分事实真伪不明且呈现出较强的主观性,导致部分法官不敢贸然运用证明责任承担规则来认定事实。此时,法官需要求助于推定规则。即满足一定条件时,裁判者可以直接推出待证事实成立或不成立的结论,从而将一个复杂的事实问题转化为法律问题,除非另一方能举出确切的证据证明该情形不成立。典型的刑事推定的例证是巨额财产来源不明罪,以及毒品犯罪中对毒品的“明知”要素。非法证据排除程序也是如此,当对于是否存在刑讯逼供的问题双方各执一词无法判断时,法官可以使用一定的法律规则推定非法取证是否存在,从而降低事实认定的难度。

美国是最早运用法律推定规则认定供述合法性的国家,部分经验值得我国考虑借鉴。通过考察美国任意自白规则的历史演进可以发现,美国联邦法院在审查口供任意性的问题上经历了两个阶段,综合判断阶段和法律推定阶段。所谓综合判断,是指法院根据讯问的方法、人数、地点、时间、律师是否在场以及讯问对象的个体情况对口供的合法性进行综合判断。[15](p149)美国联邦法院曾经概括这个标准为是否存在“压垮意志”:“自白是否是嫌疑人在享有实质自由而且不受任何限制的条件下做出的?如果是,他的供述就是基于自由意志做出的,该供述可以被采用;如果不是,他的意志即已经被压垮,其自我决定的能力已经被严重损害,该供述是不可采的。”①参见Culombe v.Connecticut,367 U.S.568(1961),at 602.这种综合审查对事实的认定相对精准,体现了客观真实的基本理念。但这种方式也有相当的弊端,即具有模糊性和不确定性,由于事实问题的复杂性和多样性,法官的最终结论会不自觉地倾向于“不构成违法”。为了克服这一弊端,美国通过判例确立了著名的米兰达规则,并通过米兰达规则逐渐由综合审查阶段过渡到法律推定阶段。所谓法律推定,是指为了解决事实认定的模糊性和不确定性,当侦查行为满足米兰达规则时,供述可以推定为具有自愿性,若不满足米兰达规则,供述则被推定为不具有自愿性。由此一来,审查口供是否自愿的问题便转化为是否保障犯罪嫌疑人沉默权的问题,法院的审查结论也从一个事实问题转化成了法律问题。这种法律推定方式克服了综合审查模式的一些弊端,其简单、明确、易操作,尽管有时也过于绝对,但在美国仍然保持着旺盛的生命力。

笔者认为,要想从技术层面解决违法性宣告存在的问题,就应当将侧重点由事实判断移向法律判断。应当明确,法院做出的违法性宣告是一种“法律上的违法”,而非“事实上的违法”,设置这种违法性宣告的目的是使法院能按照一定的推定规则,明确宣布口供的取得违反程序法规范,但这种宣告不等同于侦查人员刑讯逼供的事实直接成立。宣告违法,是法院在程序性裁判中的固有权利,但是认定侦查行为中的犯罪事实,则需要另行对侦查人员提起刑事公诉,并达到排除合理怀疑的标准。因此,宣告违法不等于宣告犯罪成立,法院在宣告违法中刻意保护侦查人员不仅毫无必要,而且易降低非法证据排除规则的震慑力,实属画蛇添足之举。

[1]陈瑞华.程序性制裁制度的法理学分析[J].中国法学,2005,(6).

[2]郎胜.中华人民共和国刑事诉讼法释义[M].北京:法律出版社,2012.

[3]孙长永,王彪.审判阶段非法证据排除问题实证考察[J].现代法学,2014,(1).

[4]郑赫南.排除非法证据,检察机关该做什么[N].检察日报,2009-7-17.

[5]沈德咏,曹士兵,施新州.国家治理视野下的中国司法权构建[J].中国社会科学,2015,(3).

[6]龙宗智.以审判为中心的改革及其限度[J].中外法学,2015,(4).

[7]陈光中,步洋洋.审判中心与相关诉讼制度改革初探[J].政法论坛,2015,(2).

[8]沈德咏.论以审判为中心的诉讼制度改革[J].中国法学,2015,(3).

[9]Robert M.Bloom,Judicial Integrity:A Call for Its Re-Emergence in the Adjudication of Criminal Cases,84 J.Crim.L.&Criminology 462(1993).

[10]傅郁林.以职能权责界定为基础的审判人员分类改革[J].现代法学,2015,(4).

[11]金泽刚.司法改革背景下的司法责任制[J].东方法学,2015,(6).

[12]龙宗智.“内忧外患”中的审判公开——主要从刑事诉讼的视角分析[J].当代法学,2013,(6).

[13]王兆鹏.美国刑事诉讼法[M].北京:北京大学出版社,2005.

[14]John Henry Wigmore,A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law,Little,Brown and Company,1940,§822.

[15]王景龙.中国语境下的自白任意性规则[J].法律科学,2016,(1).

责任编辑 王京

D915.3

A

1003-8477(2016)12-0132-08

蔡元培(1991—),男,北京大学法学院、加州大学伯克利分校联合培养博士生。

国家建设高水平大学公派研究生项目(201606010187);北京大学靖江青年法律领袖国际交流项目(1501111025)。