中国城镇化发展的变结构协整分析:财政分权视角

彭旭辉 彭代彦

中国城镇化发展的变结构协整分析:财政分权视角

彭旭辉 彭代彦

中国的城镇化虽然发展迅速,但人口城镇化与土地城镇化的不协调性却很突出,产生这种现象的制度根源在于财政分权和二元土地制度以及户籍制度。本文基于改革开放后的时间序列数据,运用Gregory-Hansen检验进行变结构协整分析。分析结果表明:分税制改革后,中国城镇化的发展确实产生了结构性突变,且结构突变点刚好发生在1994年分税制改革之后的一两年内。结果还发现,财政分权、工业化、人口城镇化和土地城镇化之间存在长期的协整关系;且财政分权促进了土地城镇化的发展,却对人口城镇化具有抑制作用。进一步运用面板数据模型的实证也表明,无论是财政收入分权还是财政支出分权都对人均建成区面积具有显著的正向影响作用。这些证据表明财政分权是人口城镇化与土地城镇化非协调性发展的重要制度根源之一。未来中国要真正实现新型城镇化,必须推进包括财税体制、土地制度及户籍制度在内的一揽子改革,且应从整体上协调推进这些改革。关键词: 财政分权; 人口城镇化; 土地城镇化; 变结构协整

一、 引 言

城镇化是一个世界性的趋势,按照联合国人口司的预测,预计到2030年,世界上主要发展中国家的城镇人口将会超过农村人口(Montgomery,2008:761-764)。中国作为典型的发展中大国,其城镇化的发展也极具代表性。改革开放以来,伴随着工业化进程加速,中国的城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。1978-2013年,城镇常住人口从1.7亿增加到7.3亿,人口城镇化率从17.9%提升到53.7%,年均上升1.02个百分点。中国的城镇化速度是史无前例的,可以称得上是历史上最伟大的人类安置实验(Bai,et al.,2014:158-160)。中国的城镇化虽然取得了巨大的成就,但也存在很多亟待解决的问题。人口城镇化滞后于土地城镇化,城乡二元分割依然严重,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距还很大,这些都会制约新型城镇化的进一步推进。“土地城镇化”的问题最为突出,如建设用地的利用粗放而低效。2000-2011年,城镇建成区面积增长76.4%,远高于城镇人口50.5%的增长速度,由此人口城镇化与土地城镇化呈现出比较严重的非协调发展。那么究竟是什么因素致使中国城镇化发展出现此种不协调性?学界及政界对此给予了很大关注,但目前还没有提供比较可靠的实证证据。

城镇化已经成为当前经济发展的重心,众多学者也对城镇化的相关问题进行了研究,相关领域的文献也比较多(Deng,et al.,2008:96-115;Qin & Zhang,2014:495-502;国务院发展研究中心和世界银行联合课题组等,2014:5-41;李强等,2012:82-100;简新华、黄锟,2010:28-39;王国刚,2010:70-81;王小鲁,2010:20-32)。中国城镇化的发展采取以政府为主导,以土地为中心的推进模式,人口城镇化与土地城镇化的非协调发展问题显得比较突出,近几年更是受到广泛关注(Chen,et al.,2016:334-339; Wu,et al.,2016:42-51),不少研究为此提供了证据,并对人口城镇化与土地城镇化的协调性进行定量测度及分析。杨艳昭等(2013)研究发现中国城市用地扩张和人口增长之间的协调性较弱;张光宏和崔许锋(2013)的研究也表明人口城镇化与城镇化用地的均衡性和非均衡性状况同时存在;杨丽霞等(2013)运用浙江的数据测算了人口城镇与土地城镇化的协调性指数,并探讨了二者协调发展的演变规律以及空间差异性。上述研究大多是根据一定的指标体系来测算城镇化发展的协调度,侧重于对现象的描述。对于人口城镇化与土地城镇化的非协调发展的原因,不少学者认为与现有的土地制度及户籍制度密切相关(陶然、徐志刚,2005:45-56),对此,陶然、曹广忠(2008)认为解决空间城镇化与人口城镇化之间矛盾的突破口在于征地制度的市场化改革。蔡继明等(2013)认为人口城镇化与土地城镇化的非协调性发展的根源在于城乡二元土地制度、财政体制以及地方官员的政绩考核机制;而范进、赵定涛(2012)则认为直接原因是二元土地制度和二元户籍制度,但深层原因是以投资驱动为导向的经济发展战略。

中国城镇化的快速推进是在经济社会体制都处于大变革和转型的制度背景下进行的,当前城镇化的非协调发展背后也具有一定的体制性因素,财政分权可以说是一个更为根本性的因素。现有文献在解释人口城镇化与土地城镇化非协调发展时对这个重要的制度因素关注并不多,虽然有部分实证研究考虑到财政分权及财政制度、户籍制度等制度性因素,但这些研究多为面板数据的静态模型(李子联,2013:94-101; 熊柴、高宏,2012:102-108),有研究运用协整方法发现城市化水平和建设用地面积存在长期均衡关系和短期动态调整(吴次芳等,2009:18-23),所以静态模型可能存在局限性。本文没有去构造人口城镇化与土地城镇化协调性的指标,因为这个通常很难形成一个公认的测度标准,所以我们的重点将在于揭示人口城镇化与土地城镇化相背离的制度性原因。最为重要的是,在中国城镇化发展过程中伴随着很多制度变革,这些制度冲击会对经济变量之间的长期均衡关系产生影响。如果运用常规的协整分析方法可能会带来分析及估计偏误,所以考虑结构突变因素是更为合适的选择。基于已有研究的一些不足,本文拟从财政分权的视角入手,分析财政分权对人口城镇化及土地城镇化的影响机制,以及人口城镇化与土地城镇化的非协调性发展的制度根源,并基于改革开放以来的数据运用变结构协整理论进行实证分析,为这一制度根源的作用机制提供实证支持,进一步基于固定效应面板数据模型的实证也提供了很好的佐证。相比于已有文献,本文运用变结构协整方法识别出了分税制改革制度冲击对城镇化发展的影响,而且这种结构突变点是在未知情况下通过统计检验得出的,更具有可信度。

二、 财政分权与城镇化

政治集权和经济分权的紧密结合是中国式分权体制的核心,也是理解中国经济转型与发展的基本制度背景,许成钢(Xu,2011)将其概括为中国地方分权式的威权主义体制(regionally decentralized authoritarian regime,RDA)。财政分权作为经济分权的核心组成部分,其对中国的经济增长与转型产生了深远影响,更值得关注的是,财政分权也为理解中国城镇化的非协调发展提供了很好的切入点。

中国改革开放以来的财政体制以1994年分税制改革为节点可以划分为两个阶段,即1994年之前的财政承包制和1994年之后的分税制。1994年的分税制改革使得“两个比重”不断提高,其实质是一种财政集权,中央的财力得到极大改善,而地方财力受到极大削弱。分税制集中财权使地方政府的财政收支缺口日益加大,地方政府不得不寻找新的预算外财政收入来源。分税制也使地方政府的行为发生改变,从以前的依靠“经营企业”转向“经营城市”,而“经营城市”的重要手段就是经营土地。由此,地方政府逐渐走向以土地征收、开发和出让为主的发展模式,而以土地为中心的城镇化模式可以说是分税制改革的意外后果(孙秀林、周飞舟,2013:40-59; 周飞舟,2006:100-115)。

在地方政府的积极推动下,土地城镇化的发展异常迅猛,然而体现城镇化本质的人口城镇化却长期滞后于土地城镇化。图1描述了人口城镇化与土地城镇化的发展趋势,人口城镇化率从1981年的20.16%上升到2013年的53.73%,增加约1.6倍,平均每年提升大约1个百分点,而同期土地城镇化率从0.67%增加到3.67%(这里土地城镇化率=城市建设用地总面积/(城市建设用地总面积+耕地总面积)),增加达到5倍之多,年均增长率大约5%。可见土地城镇化的速度要远快于人口城镇化的速度。值得注意的是1994年分税制改革实施的前后一两年里,土地城镇化出现向上的急剧跳跃。这是因为1992年邓小平南方讲话后全国掀起一股开发区建设的热潮,另一方面,1994年分税制改革后中央将土地出让金全部划归地方政府所有,所以地方政府有强烈的动机扩大建设用地面积。

从财政分权的视角来解释土地城镇化和人口城镇化的非协调性发展,不可忽视的两大制度因素是中国特殊的土地制度和户籍制度。一个综合性的分析框架如图2所示。

图1 人口城镇化与土地城镇化发展趋势

图2 财政分权与城镇化的概念性框架

中国当前的财政分权改革还不完善,地方政府的财权和事权不匹配,由此给地方政府带来极大的财政压力。另一方面,在中国式的分权体制下,地方政府具有相当高的自治权,同时也存在各种竞争,无论是晋升锦标赛还是标尺竞争,都会使得地方政府的财政支出具有一定支出偏向性。地方政府的财政支出更多地表现为“为增长而支出”和“为晋升而支出”,以GDP为基础的单一化政绩考核机制进一步强化了这种支出偏向。

地方政府一方面面临着巨大的财政压力,另一方面还要维持特定的支出偏向,如何使二者协调起来呢?此时,中国特殊的土地制度就发挥了至关重要的作用,尤其是分税制改革后,土地成为地方政府真正的“财富之母”。当前的土地制度是典型二元土地制度,政府同时垄断着土地征收和土地出让的一级市场,低价征地而高价卖地成为各地方政府获取土地差额收益的主流途径,这笔可观的预算外收入可以有效缓解地方财政压力。为了发展地区经济,地方政府会将有限的财政资源更多的用于基础设施等基建领域,表现出很强的增长导向性。基础设施投资不仅直接拉动经济增长,还有利于招商引资,更重要的是它还能资本化到土地价格中,获得更多的土地出让收益。另一方面,土地出让收益的大部分都会用于基础设施投资,还包括土地抵押融资,这两种融资渠道会显著带动基础设施投资规模的扩大。由此形成土地价格和城市基础设施投资间自我强化的正反馈过程,并表现出“以地生财,以财养地”的特有模式(郑思齐等,2014:14-27),财政压力与支出偏向在此过程中也有效的协调起来。

地方政府通过经营土地获得了“一石二鸟”的效果,既获得了大量土地出让金和房地产业及建筑业衍生的税收,缓解了地方财政压力;又通过基础设施投资及土地引资大力进行招商,极大地促进了地区经济增长。在财政激励和政治激励的双重作用下,各地大规模征地,各类工业园区及开发区遍地开花,建设用地规模的急速扩张就成为一种必然现象。地方政府依靠经营土地的城镇化模式带来了中国特有的土地财政现象,同时也蕴含着极大的金融风险(刘守英、蒋省三,2005:3-9)。

另一方面,由计划经济时代遗留下来的户籍制度一直未从根本上进行改革,当前的户籍制度极大地限制着城乡人口之间的迁移,阻碍了劳动力自由流动,对人口城镇化具有很大的负面影响,也使城市规模分布偏离了帕累托最优(梁琦等,2013:36-59)。户籍制度影响人口城镇化有两条主要途径,一是通过城乡二元户籍体制的分割直接阻碍农村人口向城市的转移,二是使得城市之间的人口不能自由迁移。与此同时,经典分权理论中的“蒂伯特”机制也不能有效发挥作用,在人口可以自由流动的条件下,蒂伯特“用脚投票”的机制才能正常运行,而户籍制度的限制会使得这种机制失效,从而也不利于城市之间的竞争以及城镇化的发展。

在财政分权的制度背景下,地方政府受到财政压力和晋升激励的双重影响,会更多地表现为“为晋升而支出”而非“为市民而支出”(何艳玲等,2014:87-106),公共支出结构会更趋向于“重基本建设、轻人力资本投资和公共服务”,地方政府的支出偏向使得城市公共服务提供不足,进一步抑制外来人口向城市的迁移,这种支出偏向会严重阻碍人口城镇化的发展。推进人的城镇化需要支付巨大的成本,包括教育、医疗和养老等领域,然而这些投入所带来的收益短期内对地方经济贡献甚微,对于一个任期有限的地方官员来说,减少公共服务的投资而增加基础设施建设投资是理想选择。户籍限制和公共支出的结构扭曲使得人口城镇化出现一些特殊的问题,按照户籍人口计算的真实城镇化率其实一直以来增长很缓慢,农村流动人口在城市的社会融合成为一个严峻问题,也难以获得平等的公共服务,由此形成“半城市化”现象(王春光,2006:107-122)。

从地方政府行为的视角来看,地方政府推行土地城镇化的收益远大于其成本,既能获得土地财政的收益,又能以土地招商引资拉动经济增长,现有的征地体制也使得政府获取土地的成本大大降低。而推行人口城镇化的收益至少在短期来看远小于其成本,所以人口城镇化与土地城镇化非协调发展是地方政府理性选择的结果。

三、 实证模型、变量及数据说明

协整理论在分析经济变量的长期均衡关系中获得广泛的应用,然而常规的协整检验方法可能存在一些缺陷,没有考虑某些制度变革冲击所引起的结构突变问题,由此带来模型估计结果的偏差。协整理论所隐含的是变量之间的长期稳定关系,然而“长期”就意味着可能存在结构性变化问题。因为在一个相当长的时段里,经济变量之间的关系可能会随着经济体制的变革而发生变化,尤其是对正处于经济转型时期的中国来说,众多制度变革的冲击都可能带来很大的影响,因此考虑结构突变可能性的协整模型会更符合中国的实际情形。Gregory & Hansen(1996)拓展了Engle & Granger(1987)提出的以残差项为基础的协整检验方法,提出考虑内生结构突变可能性的协整分析方法,具体包括截距项突变(C)、含时间趋势项且截距项突变(C/T)以及截距项和斜率项突变(C/S)三种结构突变协整模型,还构建了ADF*统计量、Z*t统计量和Z*a统计量三种变结构协整的检验统计量,并通过蒙特卡洛模拟得出了各检验统计量临界值。若得到的检验统计量拒绝原假设,则说明存在结构突变协整。Gregory and Hansen(1996)的变结构协整模型如下:

(模型一)标准化协整模型:

yt=c+αTxt+et

(1)

(1)式表示序列yt与xt之间存在协整关系,其中,yt为因变量,且yt~I(1);xt是m维向量,且xt~I(1);et为误差项,且et~I(0);c是常数项,αT是系数向量;t是时期,t=1,2,…,n,n为观测值数。

(模型二)截距项存在结构突变(C):

yt=c1+c2φtτ+αTxt+et

(2)

式(2)中,φtτ表示结构突变虚拟变量。c1为常数项,c2为系数向量。当t≤[nτ]时,φtτ=0;当t>[nτ]时,φtτ=1。τ∈(0,1)为结构突变点,[.]表示取整数。

(模型三)含时间趋势项且截距项存在结构突变(C/T):

yt=c1+c2φtτ+βt+αTxt+et

(3)

式(3)中,β为系数,t为时间趋势变量。

(模型四)截距项和斜率项都存在结构突变(C/S):

(4)

(5)

(6)

(7)

笔者实证分析中所用数据为1981年至2013年的年度时间序列数据。其中,财政分权的刻画指标比较多样化,一般包括财政支出分权和财政收入分权两大类,根据研究背景的需要,本文主要选择财政支出分权指标。借鉴已有研究的通行做法(Feltenstein & Iwata,2005:481-501),使用全国地方政府本级财政支出总额与全国公共财政支出总额之比表示财政分权程度。城镇化的指标包括人口城镇化和土地城镇化两类,人口城镇化使用全国常住城镇人口占总人口的比重(%)来表示,为了与人口城镇化保持一致性,土地城镇化在这里没有采用已有文献中所使用的城市建设用地总面积来表示,而是使用城市建设用地总面积/(城市建设用地总面积+耕地总面积)得到的比值来表示,后者更能表现出土地城镇化的相对变化。考虑将工业化作为控制变量,工业化程度用工业增加值占国内生产总值的比重(%)表示。为了消除数据序列可能存在的异方差,这里对人口城镇化指标和工业化程度指标均进行对数化处理,而财政分权指标和土地城镇化则未进行类似处理,由此得到相应的四个变量序列FD(财政分权)、indus(工业化)、urban(人口城镇化)以及land(土地城镇化)。所用的数据来源于历年《中国统计年鉴》。

四、 实证检验及分析

(一) 不考虑结构突变可能的协整分析

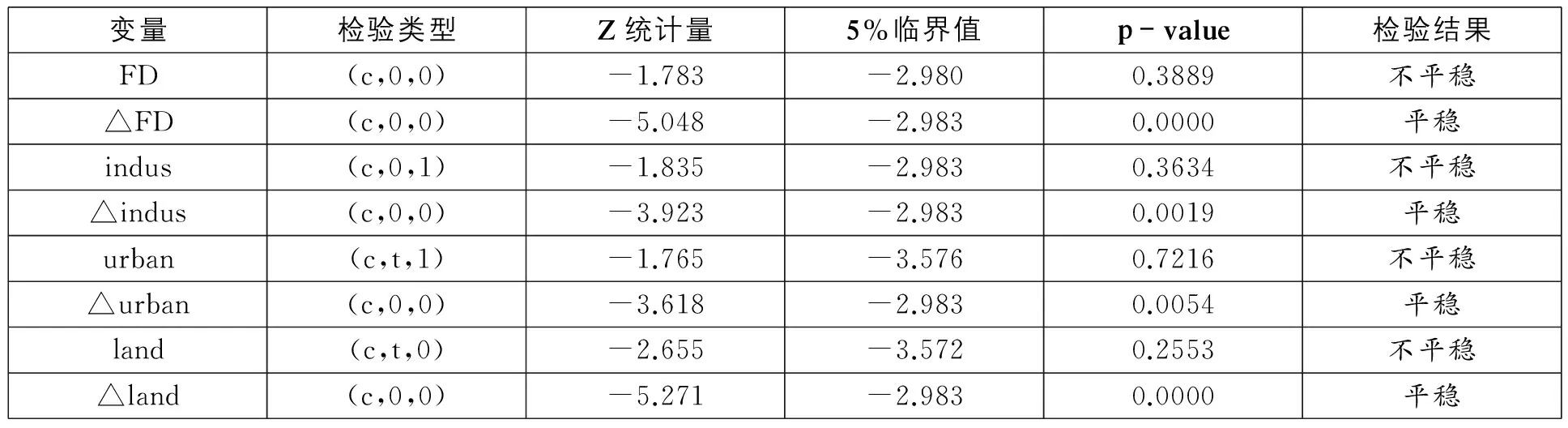

1.ADF平稳性检验

在使用时间序列数据进行计量分析之前,应该检验数据序列的平稳性,直接建模可能会由于非平稳性而产生估计偏误以及伪回归。常用的ADF单位根检验基于如下基本回归方程进行检验:

(8)

对此方程进行回归并检验β是否显著异于0以判断单位根的存在性。对FD、indus、urban、land四个序列的ADF检验显示它们均不平稳,无法拒绝存在单位根的原假设。而对各变量序列进行一阶差分后,ADF检验的结果则显示均平稳,所以财政分权、工业化、人口城镇化以及土地城镇化均为一阶差分平稳序列,即I(1)单位根过程。具体检验结果汇报于表1中。

表1 ADF单位根检验结果

2.协整检验及协整方程

ADF检验表明FD、indus、urban、land等序列均为一阶单位根过程,则它们可能存在长期均衡关系,即构成协整系统。协整关系的检验主要包括EG两步法和Johansen极大似然检验法两种,这里采用Johansen协整检验。Johansen协整检验实际是基于VAR模型进行的,首先需要确定该协整系统对应的VAR表示法的滞后阶数,通常借助于各种信息准则。然而根据信息准则选择滞后阶数往往也会产生不一致,Lutkepohl(2005)指出SBIC与HQIC提供的滞后阶数更准确,而FPE与AIC可能会高估滞后阶数,综合比较后我们选择最大滞后阶数为1。

利用STATA12进行Johansen协整检验,结果如表2所示,同时报告了迹检验和最大特征值检验。协整秩迹检验表明,存在一个线性无关的协整向量,而最大特征值检验也表明,无法在5%的显著性水平上拒绝“协整秩为1”的原假设。所以财政分权、工业化、人口城镇化以及土地城镇化之间存在协整关系。

表2 Johansen协整检验结果

故协整方程所表征的长期均衡关系为

land=4.005urban-5.8485FD+7.9440indus-36.1556

(9)

如果以人口城镇化为因变量,则长期均衡关系可表示为

urban=0.2497land+1.4603FD-1.9835indus+9.0276

(10)

由协整方程可知,工业化及人口城镇化均与土地城镇化具有正相关关系,而财政分权与土地城镇化是负相关的,与人口城镇化是正相关的。虽然估计系数都很显著,但财政分权估计系数的符号与前文中的预期并不一致,所以这个协整方程的参考意义比较有限,可能存在较大的偏误,需要进一步深入的分析。

(二) 考虑结构突变可能的协整分析

1.变结构协整检验

前文的分析中已经提到,1994年开始实施的分税制改革对中国城镇化的发展具有重大的影响,城镇化的发展机制可能由此产生结构性变化,那么事实是否如此就需要严谨的实证检验。以下将采用Gregory-Hansen变结构协整检验进行分析,并找出结构突变点和发生时间。

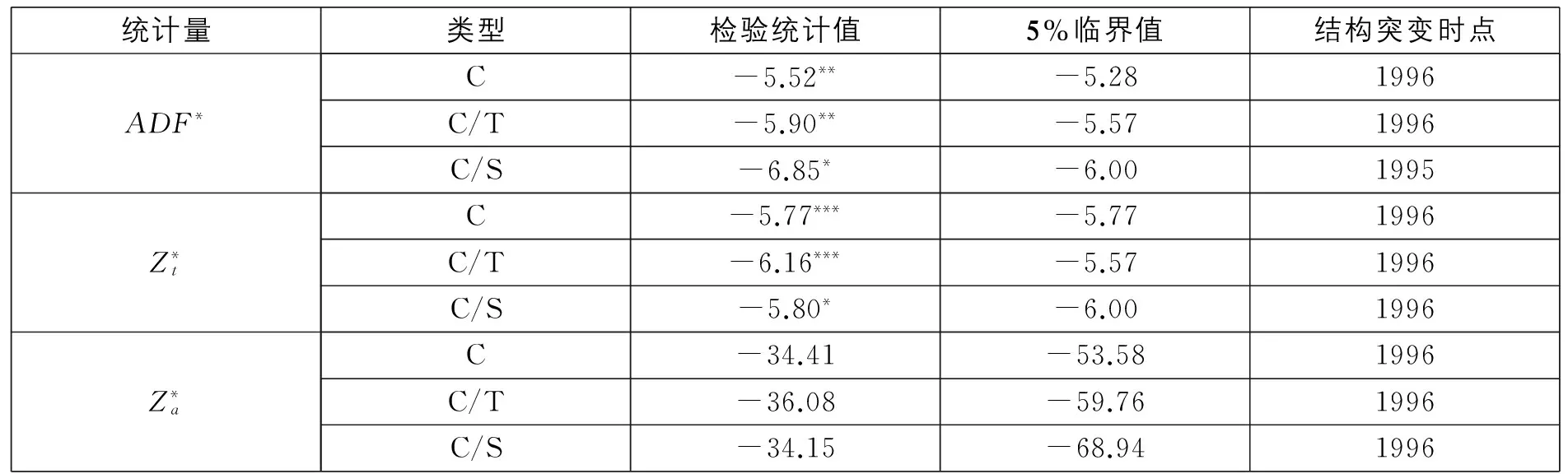

运用STATA12软件对财政分权、工业化、人口城镇化以及土地城镇化进行Gregory-Hansen变结构协整检验,ADF*统计量、Z*t统计量和Z*a统计量的计算结果见表3。从检验结果来看,除了Z*a统计量不显著以外,ADF*统计量、Z*t统计量都很显著,且Z*t统计量甚至达到1%的高度显著性水平。Gregory和Hansen经过蒙特卡洛模拟指出,Phillips统计量Z*t和Z*a的检验势要高于ADF*统计量。因此,本文主要以Phillips统计量Z*t得到的结构突变点为准。从检验结果可以看出,在样本期内,财政

表3 Gregory-Hansen结构突变协整检验结果

分权、工业化、人口城镇化以及土地城镇化之间的协整关系确实发生了结构性突变,且突变时点大约发生在1996年。在此时点发生结构突变其实与前文的分析也是一致的,虽然分税制改革开始于1994年,但制度变革的影响要发挥作用会经历一定时滞,所以滞后了一两年也是合乎实际的。结构突变产生的原因在于分税制改革改变了地方政府的行为及其激励机制,由此使得地方政府推进城镇化的模式也发生变化。

2.变结构协整分析结果

考虑到Gregory-Hansen协整检验的局限性,下面将采用在传统Johansen协整检验中加入一个结构突变虚拟变量作为外生变量以此来进行变结构协整检验,以1996年为突变时点构造虚拟变量,同时在包含结构突变虚拟变量的Johansen协整检验中加入截距项和时间趋势项。检验结果见表4。

表4 带结构突变虚拟变量的Johansen 协整检验结果

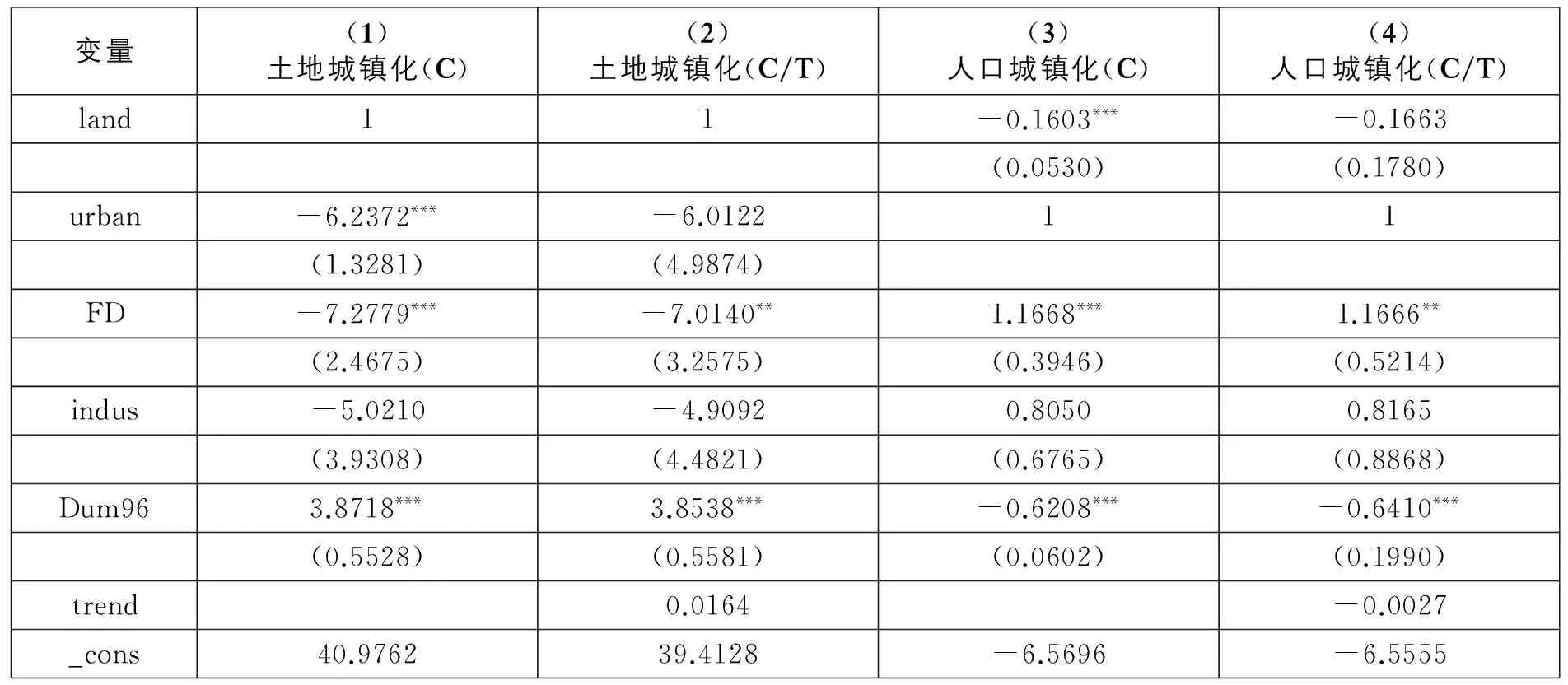

从以上检验结果可以看出,无论是迹统计量还是最大特征值统计量都显示,在考虑结构突变的情况下,财政分权、工业化、人口城镇化以及土地城镇化在5%的显著性水平上仍存在着长期的协整关系。变结构协整具有三种典型的模式,其中截距项和斜率项同时突变模式(C/S)的估计结果不符合理论预期,故将其舍去,本文主要估计了截距突变(C)和含时间趋势且截距突变(C/T)两种模型,具体结果见表5。其中(1)、(2)式为将土地城镇化标准化的结果,而(3)、(4)式为将人口城镇化标准化的结果。

表5 标准化的变结构协整方程

估计结果显示,无论是采用截距突变模型(C)还是含时间趋势且截距突变模型(C/T)的估计结果都表明,财政分权对土地城镇化具有极大的促进作用,而对人口城镇化却产生很大的抑制作用,两种模型的估计系数也都很接近。这就解释了分税制改革以来支出层面的财政分权逐年增加,土地城镇化推进过快及人口城镇化发展滞后同时并存的现象,根源在于财政分权带来土地城镇化的激励过大,而人口城镇化的激励不足。

土地城镇化与人口城镇化的正相关性在截距突变模型(C)中的估计结果也很显著,说明两者在城镇化发展过程中是紧密相连的。工业化程度则对土地城镇化和人口城镇化发展的影响并不显著。结构突变虚拟变量是高度显著的,在土地城镇化中表现为明显的负向影响,这种反向调整力度较大应该与国家对土地市场的调控有很大关系。为了遏制过度的土地城镇化,充分有效的利用土地资源,中央政府一直在强化土地利用方面的宏观调控,防止土地资源的过度滥用。而对于人口城镇化则相反,由于人口城镇化发展的滞后性,中央政策层面一直在有意识的扶持和推动人口城镇化的发展,所以其表达式中结构虚拟变量具有明显的正向影响。

3.未考虑结构突变和考虑结构突变两种情况实证结果比较

在未考虑结构突变可能的情况下,尽管财政分权、工业化、人口城镇化以及土地城镇化之间存在着稳定的均衡关系,但财政分权的系数符号与我们的理论预期不符合,所以该协整关系缺乏实际的经济意义,对城镇化发展机制的刻画也会存在偏差;而在考虑结构突变可能性的情况下,无论是使用Gregory-Hansen协整检验还是使用带结构突变虚拟变量的Johansen协整检验,检验的结果均表明财政分权、工业化、人口城镇化和土地城镇化间存在着协整关系,且相关估计系数也与理论预期相一致。估计结果不但能识别出结构突变点,而且还能有效的解释人口城镇化与土地城镇化相背离的现实。因此,考虑结构突变可能性的协整分析能更好地反映中国转型期中城镇化的发展机制。

五、 进一步的实证分析

(一) 模型设定、变量及数据

为了进一步检验财政分权对城镇化的影响作用,我们设定如下个体效应面板数据模型:

landperi,t=α+βFDi,t+Xi,tφ+ui+ηt+εi,t

(11)

其中landperi,t表示城市建成区面积与城镇人口规模的比值,即人均建成区面积,FDi,t为关键性的解释变量即财政分权变量,Xi,t代表其他影响到城镇化的控制变量,ui为省际固定效应,可捕捉地区异质性及遗漏变量的影响,ηt为时间效应,εi,t为随机扰动项,下标i和t分别表示省份和年度。财政分权变量包括财政收入分权和财政支出分权,分别使用人均省级财政收入/人均中央财政收入和人均省级财政支出/人均中央财政支出。除以上核心解释变量外还包含如下一些控制变量:地区实际人均GDP,全部折算为1978年的不变价,用以捕捉地区经济发展水平对城镇化的影响;固定资产投资率使用全社会固定资产投资总额占GDP的比重表示,反映出投资驱动特性;产业结构用第二产业的占比来表示,以此刻画工业化程度;人口密度为各省平均城市人口密度,人均耕地面积反映出耕地资源禀赋,人均道路面积则反映出基础设施情况;最后还包括对外开放度,该变量使用对外进出口总额与GDP的比值表示,进出口总额使用相应年份的平均汇率统一折算为人民币单位。所使用的数据及相关控制变量的数据来源于历年《中国统计年鉴》以及EPS数据库等。本文所用数据区间范围涵盖2004年到2013年的31个省级行政区域。

(二) 实证结果

笔者采用个体效应面板数据模型的估计结果如表6中所示。表6中的结果显示,财政收入分权对人均建成区面积具有显著的正向影响作用,且估计系数无论在固定效应还是随机效应情形下都是显著为正的;财政支出分权对人均建成区面积的影响在固定效应和随机效应情形下也都是显著为正的,且估计系数的显著性水平都达到1%。这些证据表明,在财政分权的影响作用下,土地城镇化相对于城镇人口规模扩张得更为迅速,由此带来土地城镇化与人口城镇化的非协调发展,无论使用财政支出分权还是财政收入分权,相应的结论都是比较稳健的。

前文的实证已经指出财政分权使得中国城镇化的发展机制产生了结构性变化,而这里的实证分析则表明财政分权使得城市建成区相对于城镇人口规模更快的扩张,这进一步佐证了前文的结论。所以财政分权是中国土地城镇化与人口城镇化非协调发展的重要制度性根源。

表6 财政分权对城镇化影响的面板数据模型估计结果

六、 结 语

财政分权对中国城镇化的发展具有很关键的影响,人口城镇化与土地城镇化的不协调问题日益突出与此制度密切相关。在当前的财政分权体制下,地方政府有很强的激励去推动土地城镇化的发展,却没有多大激励去推动人口城镇化的发展。政府能做此理性选择的制度条件还在于垄断性的土地制度以及不完善的户籍制度。三大制度因素结合在一起使得中国的人口城镇化与土地城镇化的不协调性持续存在,同时还衍生出“土地财政”和“半城镇化”等问题。

笔者基于1981—2013年的时间序列数据,运用变结构协整模型的分析发现,财政分权、工业化、人口城镇化和土地城镇化之间存在长期的协整均衡关系,Gregory-Hansen协整检验表明该协整关系存在结构突变,且突变时点刚好发生在分税制改革后的一两年里,这表明分税制这一重要制度变革可能改变了地方政府的行为模式,由此带来城镇化发展机制的结构性变化。相比于常规的协整分析,变结构协整模型能更好地刻画中国城镇化的发展机制。变结构协整方程的估计结果表明,从长期来看,财政分权极大地促进了土地城镇化的发展,却抑制了人口城镇化的发展,这些证据表明财政分权可能是人口城镇化与土地城镇化非协调性的重要制度根源。结构突变虚拟变量对土地城镇化和人口城镇化具有截然相反的影响效果,可能的原因是国家对土地市场的调控和干预,以此遏制土地城镇化的过度泛滥,同时也在政策上不断向人的城镇化方面倾斜,加大力度推进人口城镇化的发展。最后,笔者基于2004年到2013年省级面板数据的实证分析发现,无论是财政收入分权还是财政支出分权,都对人均建成区面积的扩张具有显著的正向影响作用,这进一步佐证了财政分权是人口城镇化与土地城镇化非协调性发展的重要制度根源。

当前我国正在大力推进新型城镇化,其核心是实现人的城镇化,要达到这一目标并真正实现中国的城镇化梦,就必须解决人口城镇化与土地城镇化的非协调性以及衍生的一系列相关问题。这需要采取一项全局性的改革,涉及财政分权、土地制度以及户籍制度等多个方面。在一揽子的改革中,土地制度的改革处于最为核心的地位。现有的二元土地制度将农民绑架于土地之上,不完整的土地权利体系会严重阻碍农村人口向城市地区迁移(De Janvry, et al.,2015:3125-3149),进而对城镇化形成制约。新型城镇化形势下急需加快土地制度改革,改革目标是提高土地利用效率,促进房价合理回归,并尽力解决城镇化融资问题,土地制度改革也有利于遏制土地城镇化的无序扩张。

户籍制度直接关系到人的城镇化,要提高劳动力的流动性以及有效利用,必须逐步消除二元户籍体制。重点在于加快农民工市民化的进程,可以适度推进居住证制度,同时还应当大力推进基本公共服务均等化。财税体制的改革主要是理清中央与地方的财权事权关系,同时要配套进行相应的税制改革,以减缓地方的财政压力。改革土地财政,降低地方政府对土地的过度依赖,既能遏制地方政府土地城镇化的冲动,也能降低潜在的财政金融风险。财政支出方面需要增加透明度,实现真正的“为市民而支出”。财税改革与土地制度以及户籍制度的改革是紧密相关的,所以在改革中需注重顶层设计,将三者的改革结合起来同步推进。

[1] 蔡继明、熊 柴、高 宏(2013).我国人口城市化与空间城市化非协调发展及成因.经济学动态,6.

[2] 范 进、赵定涛(2012).土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素.经济学家,5.

[3] 国务院发展研究中心和世界银行联合课题组、李 伟、Sri Mulyani Indrawati等(2014).中国:推进高效、包容、可持续的城镇化.管理世界,4.

[4] 何艳玲、汪广龙、陈时国(2014).中国城市政府支出政治分析.中国社会科学,7.

[5] 简新华、黄 锟(2010).中国城镇化水平和速度的实证分析与前景预测.经济研究,3.

[6] 李 强、陈宇琳、刘精明(2012).中国城镇化“推进模式”研究.中国社会科学,7.

[7] 李子联(2013).人口城镇化滞后于土地城镇化之谜——来自中国省际面板数据的解释.中国人口·资源与环境,11.[8] 梁 琦、陈强远、王如玉(2013).户籍改革、劳动力流动与城市层级体系优化.中国社会科学,12.

[9] 刘守英、蒋省三(2005).土地融资与财政和金融风险——来自东部一个发达地区的个案.中国土地科学,5.

[10] 孙秀林、周飞舟(2013).土地财政与分税制:一个实证解释.中国社会科学,4.

[11] 陶 然、曹广忠(2008).“空间城镇化”、“人口城镇化”的不匹配与政策组合应对.改革,10.

[12] 陶 然、徐志刚(2005).城市化、农地制度与迁移人口社会保障——一个转轨中发展的大国视角与政策选择.经济研究,12.

[13] 王春光(2006).农村流动人口的“半城市化”问题研究.社会学研究,5.

[14] 王国刚(2010).城镇化:中国经济发展方式转变的重心所在.经济研究,12.

[15] 王小鲁(2010).中国城市化路径与城市规模的经济学分析.经济研究,10.

[16] 吴次芳、陆张维、杨志荣等(2009).中国城市化与建设用地增长动态关系的计量研究.中国土地科学,2.[17] 熊 柴、高 宏(2012).人口城镇化与空间城镇化的不协调问题——基于财政分权的视角.财经科学,11.

[18] 杨丽霞、苑韶峰、王雪禅(2013).人口城镇化与土地城镇化协调发展的空间差异研究——以浙江省69县市为例.中国土地科学,11.

[19] 杨艳昭、封志明、赵延德等(2013).中国城市土地扩张与人口增长协调性研究.地理研究,9.

[20] 张光宏、崔许锋(2013).人口城镇化与城镇化用地关系研究——以江苏省为例.中国人口科学,5.

[21] 郑思齐、孙伟增、吴 璟等(2014).“以地生财,以财养地”——中国特色城市建设投融资模式研究.经济研究,8.[22] 周飞舟(2006).分税制十年:制度及其影响.中国社会科学,6.

[23] Bai,X.,Shi,P & Liu,Y.(2014).Realizing China’s Urban Dream.Nature,509(7499).

[24] Chen,M.& Liu,W.& Lu,D.(2016).Challenges and the Way Forward in China’s New-Type Urbanization.LandUsePolicy,55.

[25] De Janvry,A.,Emerick,K.,Gonzalez-Navarro,M.& Sadoulet,E.(2015).Delinking Land Rights from Land Use:Certification and Migration in Mexico.AmericanEconomicReview,105(10).

[26] Deng,X.,Huang,J.,Rozelle,S.& Uchida,E.(2008).Growth,Population and Industrialization,and Urban Land Expansion of China.JournalofUrbanEconomics,63(1).

[27] Feltenstein,A.& Iwata,S.,(2005).Decentralization and Macroeconomic Performance in China:Regional Autonomy Has its Costs.JournalofDevelopmentEconomics,76(2).

[28] Gregory,A.W.& Hansen,B.E.,(1996).Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts.JournalofEconometrics,70(1).

[29] Montgomery,M.R.(2008).The Urban Transformation of the Developing World.Science,319(5864).

[30] Qin,B.& Zhang,Y.(2014).Note On Urbanization in China:Urban Definitions and Census Data.ChinaEconomicReview,30.

[31] Wu,Y.,Luo,J.,Zhang,X.& Skitmore,M.(2016).Urban Growth Dilemmas and Solutions in China:Looking Forward to 2030.HabitatInternational,56.

[32] Xu,C.(2011).The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development.JournalofEconomicLiterature,49(4).

The combination of political centralization and economic decentralization is the core of Chinese decentralization system, and the fundamental institutions for people to understand China’s economic transformation and development, which is also called regionally decentralized authoritarian regime. As the core component of economic decentralization, fiscal decentralization not only has a profound impact on China’s economic growth and transformation, but also provides a good cut-in point for understanding the uncoordinated development of China’s urbanization. In the current fiscal decentralization system, the local governments have a strong incentive to promote the development of land urbanization, but little incentive to promote the development of population urbanization. From the perspective of local government behavior, the local government’s income is far greater than its cost in the implementation of land urbanization. The local governments can not only obtain the land release income, but also use land to attract investment to promote economic growth. At the same time, the existing land requisition system also allows the government to acquire a lot of land with very low cost. However, the local government’s income is far less than its cost in the implementation of population urbanization at least in the short term. Therefore, the uncoordinated development between population urbanization and land urbanization is the result of the rational choice of local government. It is worth noting that the monopolistic land market and the imperfect household registration system are important institutional conditions for local government to make these rational choices. The combination of the three major institutional factors, which are the fiscal decentralization, the dual land system and the household registration system, makes the disharmony of China’s population urbanization and land urbanization become a persistent phenomenon. Specifically, the local governments will be more dependent on land transfer revenue under the fiscal pressure, which lead to the unique land finance in China. On the other hand, the bias of fiscal expenditure of local governments is pervasive, which exhibits “spending for the economic growth and promotion” rather than for the sake of the citizens. Local governments will be spending more money on infrastructures, and neglect of public services. This kind of spending bias will bring about regional economic growth and the rapid expansion of urban construction land, but seriously hinder the development of population urbanization. All in all, the local government will actively promote land urbanization, and passively promote population urbanization.

Based on the time-series-data dating from the Reform and Opening up, this paper uses Gregory-Hansen cointegration test to see whether there exists structural change in the urbanization in China. The empirical analysis shows that there indeed exists structural change in the urbanization in China and this happens in the following two years of the reform of tax sharing system. This shows that the tax sharing system is an important institutional change which may change the behavior patterns of local governments. It thus brings the structural changes in the development mechanism of urbanization. Further, there exists a long-run stable cointegration relationship between fiscal decentralization, industrialization, population urbanization and land urbanization. In this paper, the conventional cointegration analysis without regime shifts is also applied. Whose results indicate that there exists a long-run stable cointegration relationship among the above four variables, while the coefficiency of fiscal decentralization is not consistent with theoretical prediction. So this co-integration relationship is lack of realistic economic significance. Compared to the conventional cointegration analysis, the cointegration analysis with regime shifts exhibits greater superiority and can better describe the development mechanism of urbanization in China during the transition period. The estimated results of the cointegration equation with regime shifts indicate that the fiscal decentralization promotes the development of land urbanization, while curbs the development of population urbanization.

In order to further examine the effect of fiscal decentralization on urbanization, this paper builds a panel data model using the provincial data from 2004 to 2013 to support the previous conclusion. The estimation results of the panel data model also shows that both fiscal revenue decentralization and fiscal expenditure decentralization have a significant positive impact on the per capita built-up area. These results show that, under the influence of fiscal decentralization, the expansion of urban built-up area is more rapid than that of urban population, which brings about uncoordinated development of land urbanization and population urbanization. Whether the fixed effects model or random effects model is used, the corresponding estimation results are relatively robust and consistent. These evidences further confirm that fiscal decentralization is an important origin of the lack of coordination between population urbanization and land urbanization.

At present, China is vigorously promoting the new-type urbanization, whose core is to achieve people-centred urbanization. In order to realize China’s new-type urbanization dream in the future, it is necessary to solve the lack of coordination between population urbanization and land urbanization, and a series of related problems. The government has to implement a package of reforms including fiscal and taxation systems, land system and household registration system, and should coordinate the promotion of these reforms as a whole. Key words:fiscal decentralization; population urbanization; land urbanization; cointegration with regime shifts

■责任编辑:刘金波

Cointegration Analysis with Regime Shifts of Urbanization in China: From the Perspective of Fiscal Decentralization

PengXuhui&PengDaiyan

(Huazhong University of Science & Technology)

The development of China’s urbanization is striking. It is perhaps the greatest human-resettlement experiment in history. Between 1978 and 2013, the fraction of the nation’s population dwelling in cities increased from 17.9% to 53.7%, with an average annual increase of more than one percentage. Although China’s urbanization has made great achievements, there are also many challenges and problems. Land urbanization is the most prominent problem and the use of construction land is extensive and inefficient. In the past decade from 2000 to 2011, the urban built-up land area in China has grown by 76.4%-faster than its urban population, which grew by 46%. Thus the population urbanization and land urbanization are obviously uncoordinated. So what are the key factors that led to the emergence of this kind of disharmony in China’s urbanization development? The academic and policy circles have given great attention to this issue.

10.14086/j.cnki.wujss.2017.01.007

F29;F8

A

1672-7320(2017)01-0050-12

2016-06-17

中央高校基本科研业务费资助(2016AB009)

■作者地址:彭旭辉,华中科技大学经济学院;湖北 武汉 430074。Email:pxhust@126.com。 彭代彦,华中科技大学经济学院。