“类高效城市”:社区营造与社会治理的叠合互嵌

门 豪

(吉林大学 哲学社会学院,长春 130012)

“类高效城市”:社区营造与社会治理的叠合互嵌

门 豪

(吉林大学 哲学社会学院,长春 130012)

现代社会分工、科层牢笼挤压了人们的公共空间,而“社会性”要素“再嵌入”社区,可重构已脱域的社会关系,使时空条件与地域性契合。内源自组织可能可为,“类高效城市”具有精准事务场、产业制造厂、精神休憩地等多重属性,其生活生产并行机制,可以促进社区经济、文化等各面向的整体性发展,从而可以重塑人们的社区归属感、共同体意识和有助于社会团结。文章在总结我国台湾地区社区总体营造经验的基础上,探索了社区内部及相关主体常态联动的可能形式,以期为实现日常操作的再地域化、就地城镇化,养成营造与治理并轨的社区伦理提供参考。

“类高效城市”;社区营造;社会治理

现代社会人们在全球化、工业化、城市化等浪潮与剧变中,历经传统与现代的揉搓[1]。很久一段时间以来,尤其是改革开放后,中国社会同样处于剧烈转型期,乡土与互联之争充斥着社会各面向与各层级,持续挑战着人们行走千年的、古老而稳定的生存逻辑与行动范式。

多年积累的经济成就与社会变迁,令我们见证了共同发展之加法,中国地域社会发生的工业化、信息化、城镇化、农业现代化等道路转型,是民族国家特色场域内的集体意志与选择,社会主义国家后发现代化优势也由此显现。

不过,值得注意的是,场域之变的表征,便是引发了社会行动的多元惯习、多重标准。如在广东佛山发生的“小悦悦”事件,就曾引发线上线下两个场域的参与者关于道德标准的“现代性”探讨。再者,社会大众对“扶与不扶”等日常议题的纠结,也映射出社会心态的多元化表达。

在社会行动层面,为何“社会人”理性行为的选择具有如此的矛盾性、冲突性?为何社会接连发生这般强烈的转折,以致人们面对具体社会情境时无所适从?传统与现代二元语汇和规范体系所导致的拮抗作用,个体又该如何回应?社会行动者内心存有大大的问号。

社会信任系统、共同体运作机制等先天性社会设置,应当处在相对固定的位置,以此规约场域中的个体行动者、亚群体,这样方能养成“共同体”与“社会”。现今社会成员重审价值体系、共同体语汇等大量集体行动和思考,这一社会事实本身,投射出“新轨未立”之状貌。“旧轨已破,新轨未立”,可以说是转型时期社会流变的典型特征。如何做好降低社会成本、减缩个体代价之减法,成为社会参与者和共同体社会必须面临和亟待解决的难题。

他域情境不同于本土社会。转型期中国社会“经济奇迹”与“体制奇迹”的并存共生 ,使得当今的中国呈现出不同于东欧、俄国等其他转型社会的某些特点[2]。对个体原子化、集体无意识等社会团结模式的应然性辩驳,应当基于“社会事实”的具体实践上进行考量。即便在“脉络化”的中国语境内部,内生性问题等关乎发展的“大叙事”,在各地的落地过程和结果、动态流变及其养成都是极其复杂的,我们很难使用几个简单的词汇,对作为整体的中国社会逐一深描、概其全貌。正是由于各地域社会在发展过程中所浮现出的典型特质的异质化程度高、异例极多等时空特点或地方性,促成并催发出中国社会治理逻辑与策略的综合性、复杂性[3];与此同时,市场经济和民主政治的发展,一方面使得公民对政府管理和社会管理的需求日益增多;另一方面,政府又不可能把所有社会事务统统纳入自己的管理范围[4]。

“发展”与“治理”,这两条并行主线交错互构,基本勾勒出我国目前在转型时期的内源性、共时性结构与社会脉络。现代国家为避免社会“空档期”、“青黄不接”现象的涌现,必须依托作为第三方的社会组织等进行有效调控,以保证社会良性运行与协调发展。地域共同体“自组织”的治理模式呼之欲出。

一、“类高效城市”:复杂整体的事务场

社区的现代性本质及其复杂性,不论地域,也不分农村城市,多少带有决裂于传统式的邻里和睦、鸡犬相闻的现代色彩。当然,城市和农村社区两种不同的样态,在现代化进程中问题存在形式差异巨大,这又加剧了城乡二元结构的对立程度。社区无感常因社会分工所致,进而产生关系疏离、缺少心灵归属的常态。随着城市化的发展,年轻劳动力集中涌向城市,使得村落出现过疏化危机。

美国社会学者Eli Friedman将我国的城市化进程模式归纳为即时城市化(Just-in-time urbanization),意指农民工在进城务工时,包括其子女在内均受到城市排斥(exclusion),只有通过自身发出自发性反抗,才可能带来非正式就业(informal labor)到正式就业(formal labor)的转化,进而获得相应的“即时性”社会资本和资源。不可否认,我们的城市化进程,就是伴随大量进城务工人员的涌入给城市带来资本积累的过程,这可能会引发城市既得利益群体与即将融入群体之间的紧张关系。然而,即时性城市化,只看到了客观的、冷冰冰的对抗与抗争,却忽略了融入或者协商妥协的主动性、作为人的情感性,“类高效城市”正是着眼于挖掘这样一种弹性制度、弹性公民背后的潜在空间,进而作出符合中国压缩式发展的国情和个人生存伦理的中间尝试。

从历史上看,中国作为古老的民族国家,数千年来的文明惯习从未间断,其内部各阶层的利益分化、组织张力都是比较大的。政权更迭更是多发于缺乏自主性调试与自适应的空前繁荣之后。经济的萧条、政治的紧张、社会声音的增多,是各个朝代动荡的征兆。可以说,历史上的中国出于中央集权统治的需要,自上而下的话语压倒了民间的声音。自新中国成立伊始,这一状况有所转变,无论是人民政治协商会议还是人民代表大会,抑或党内“群众路线教育实践活动”都是对社会参与者声音的重视,自下而上的行动或倾向在历史舞台上开始显现。

随着中国现代化、市场化转型加速,民间社会阶层分化及话语多元化成为常态。民间力量壮大、话语声音异常复杂,使得“社会秩序何以可能”成为新常态中的社会性问题。对此,我国政府、民间社会和学术界都有极大的关注。

总的来看,各社会主体互动频繁、社会参与致密度增高、“线上”“线下”二元标准、“围观心态”频发等一些新状况、新问题是在一定弹性限度内产生的波动;行动者回应社会问题的复杂心态、思维与行动选择的多元化,其实在某些程度上是社会进步的结果,但对有些状况也必须进行应然反思。

1.“类高效城市”:意义生产和操作系统

“类高效城市”是家庭、学校、单位、社会组织等传统的制度性机构所不能覆盖的其他场域,具有一定的边缘性、随意性、流变性和去组织化特征,其参与主体为自组织社群,其中现代社区就是典型地带。“类高效城市”属于社会学大师韦伯所言的科层制(bureaucracy)“牢笼”[5]外的“管理空档”,更属于产业制造厂、精神休憩地,其去行政色彩浓厚,去制度化、内在自发性颇为显著。如笔者在浙江四地田野调查期间发现,老人自己定义的“套笔”——即企业直接将原材料成品供给老人,老人负责将圆珠笔的各零件逐一组合、安装,企业以计件方式支付给老人劳动报酬[6]。村落或社区中老人自发结社,或在老年活动中心搓麻将议事,于共同院落、自家屋内等场所进行的经济活动等,协商共治的“自组织”已然萌芽甚至成熟、制度化,经济型组织的自主性资源获得为社区“自组织”的萌发提供了可能性。社会内部与己利益相关的、行动者身体高度可感的充分“自组织”,其运作机制乃是去行政化、自发自愿,但却自由结社的组织化过程,其去组织化形式与组织化内里并非是二律背反的状态,而是反应了村落共同体及其行动者的“主体意识”,社区内成员自发“主体化”的运作流程映射出人们的共同参与的心态,这与现代社会“多元共治”的理念有机契合。

从老龄化村落的社会心态的无奈、自适应逐渐演化到利益共享、资源共筹、协商共治的“自组织”形态,其实就是就地城镇化的外显,市场机制中“抱团取暖”这一行动即反映出高效城市理念;只不过,与城市内涵所展现的差别即自发性、自愿性和弹性机制,乃是“社区作为共同体”的可爱之处。它从前提上拒斥了社会分工制原则[7]与冰冷的科层制条框。建立在一定的社区经济独立性与追求人生自治意义的结社行为本身,更多地吸纳了现代社群经济场域以外的作为公共领域的自由行动空间。可以说,完全脱离经济意义而谈“自组织”,只能是想象的共同体或者自由乌托邦;如果定义“自组织”形态的本质是为了追寻经济价值,那么这无疑是对“自组织”意义的扭曲。简言之,“类高效城市”是建立在一定经济基础之上的、以自身发展为己任的协商议事及其共治体系,这就有机囊括了自组织内涵。从经济层面切入,对“自组织”单一地进行考察,契合了社区文化再生及产业再造、社区居民结社形成共同体,集体阐释“地域及历史特色”;若将其置于社会设置的框架下,则将会呈现追求“人与人关系”的重建、营造社会团结活力,趋避“原子化”、“过疏化”等转型社区的新常态,这乃是“类高效城市”背后的复杂意涵,由此我们将其整体运行流态定义为“类高效城市”运作模式。在笔者看来,上述“去组织化”形式实质上是主体性建立的过程,单一的经济语系不足以描摹出转型时期人们多面向的追求;“自组织”形态也不能全廓“类高效城市”作为整体的共建共治、共享共荣的“共同体”意义。物质充裕与经济繁荣作为“自组织”系统的内生动力和最低指引,为共同体运作提供了获取外部资源的必备基础;公共理念、价值和精神等一套全面完整、自觉内生、富有弹性的系统是“类高效城市”的最高指向。

2.社区脉络与“类”属性

社区作为社会性的承载体,如再嵌入(re-embedding)一般,重新转移或重新构造已脱域的社会关系,以使局部性或暂时性的关系与地域性的时空条件相契合[8]。“类高效城市”,其提出背景是:中国地域社会转型时期状态下,“乡土性”向“现代性”迈进过程中,以往惯常的、能量巨大的、具有传统魅力的“熟人社会”内源性逻辑不足以回应市场需求,此时的中国特色现代性,自发接生出尚未成熟或处于萌芽时期的、作为整体脉络存在的现代社会。

熟人社会逻辑从本质上讲是中国地域的“社会底蕴”[9],它作为大一统民族国家文化特质的有机延续,富含了历史演进的范畴;转型时期的“就近有限搜寻”(limited research)原则,映射到中国特色的市场经济及其相关领域,从根本上来说就是格兰诺维特(Mark Granovetter)“嵌入性理论”[10]的现实延展,即市场和社会两者的杂糅与交互;中国特色的社会逻辑范式,应当是与之相呼应的“市场逻辑”和“社会逻辑”的完美契合版或者是升级版,其大致有以下三种内涵:

首先,现代社区作为一个完整的“共同体”,从“自在”走向“自为”这一过程折射出复杂社会形态下人们的“主体性”及其背后的多样态心理需求与价值范式。从“社会”范畴来看,每一个内生性、致密度极高的、最小的单元,“作为社区的社会”内里应当是——自组织作为先决条件的“经济指向”和作为良性交互、互通有无的“社会指向”的“家”共同体。社区与每个行动者的关系不言而喻,即除了张力极大的“高效运作城市”外的依赖之“家”,“夜不闭户”固然是一种和合大同的理想形态,但某些地域已然具备了完好的经济基础,“自发组织与社会秩序”是一种“应然性”存在。

其次,社区作为“内生性”与“外来性”事务的交汇点,其实务性和无所不包的全体面向,彰显了社区自身角色定位和其极为重要的实体特征。当今中国社会,内生性差异极大,东西差异、地域性差异浓缩在了偌大的版图上,我们要同时面对发达与落后并存的共时性、区域性难题,要面对“熟人社会”与“市场社会”的冲撞与重组;“作为社会的社区”对外来性刺激——必须作为承担共同体共同利益的载体,融合、接洽内外双重需求与矛盾。可以说,社区以往作为一个国家政策落实点与内生性矛盾集合点同时存在,现在又多了一层含义,即内部自组织与外部资源获得、环境依赖的媒介性交点——其自身的经济、政治、社会等各个面向的事务极多,充斥的内生性、外部性压力非常之大。

最后,社区从各方角力到“自组织”的推演,呈现出“共治体系”的自发自觉、自主性。社区无论是从外部的资源获取,抑或是内部的资源分配、利益冲突及至协商共治,都是一种内发式的自组织过程。在这一运作机制中,外部的利益协调不会动及社区内部作为整体的机制。这已经不同于“熟人社会”中的“无为政治”或者“长老统治”了;与“社会底蕴”内里相一致,“差序格局”作为社会事实存在仍不容置疑,但外部的表征在于有为的博弈甚至是政治。这种流变机制的发生正是得益于社区的协商议事等多元共治理念的引导。

讲求理性高效、公平自由的“现代逻辑”与情感归依、集体欢腾般的“社会归属”是“社区性”之悖论所在。一方面,人们所在的现代性社区,本质上遵循的是一种“福特主义”式的机器批量生产、效率至上原则;另一方面,“人”的社会意义,却是“反物质主义”和作为“精神”的客观实在。现代社区的任务就是要包纳此种二律背反,作为一种中间态的“类”性质而存在。

二、“自组织”:规则推演及事务覆盖

社区这一现代话语,被时代赋予了新时期的内涵。以往“离土不离乡”的状况不复存在,社区中的熟人社会逻辑完全被“市场逻辑”颠覆,“网络共同体”的出现又导致了“社区共同体”的疏离。种种现象表明,社区新内涵与社会文化层面的流变相契合,内生嫁接了的是“旧轨已破,新轨未立”的社会空档期,体现了一定的社会弹性。例如,农村地域社会呈现的村落“过疏化”面貌、城市发展进程中的“社会冷漠”、“疏离化”现象都具有普遍性。

社区本应因其“恒常”与“不变”而给内部的成员带来安全感、稳定感;面对时时自我调适的、新的流动的规则,我们应该如何把握呢? 一是从客观社会事实出发,辨识我国目前的发展模式具有典型的“时空压缩”特征。我国作为后发现代国家,历经中西之变的全部过程,市场规则在不同地域的落地时,产生的不适和回应均有所不同,地域社会之间的异质化程度非常之大。如东西部地区在时间与空间的距离感、落差感可能会浓缩到一个作为“社区”的群落中,使得其内部张力大、产生不停的角力。二是在主观的社会心态维度来看,社会成员、对话主体之利益需求复杂多元。在社区内部,“杂音”之多甚至可以覆盖发展主流,处理琐碎化事务的成本,对不同的社区成员来说可能具有天壤之别。同一社会作为“想象的共同体”而存在:现在的地缘性“社区”,如作为邻里的“城中”及“村”,甚至根本不存在论及“共同体”的可能性。 三是,社会阶层间的声音互动较少,利益表达机制沟通不畅,这使得作为“社区”的共同体,只能停留在“想象”层面。现代社会的面向之一——信息化,其本身的交互规则就述说了流动的话语与自由表达的伦理,这是弹性社会所必备的社会话语结构。隔离了“利益声音”的自由传导,“沟通真空”只能使得社会分化加剧,阶层间冲突的加剧也是自然而然的。

为呼应“社区”作为“实然”社会存在的事实,避免“表达真空”的出现,“自组织”一方面可增进社区内部话语交互,二也能推动社会阶层的信息传递、利益表达。与其“隔山打牛”不如尊重差异与事实进行平和沟通。毋宁说,利益声音、社会分化与差距的存在可以言表,这是一种疏通与再建构;若最基本声音成为了不可言,那么社会秩序与良性运行不可能作为常态而存在。

1.自组织:小型地域实体与必然

单一线性经济决定论的治理逻辑,无法呼应公民社会成长的需求。在现代社会,只有对多个面向均有所囊括的“社区”,作为一种弹性的自发组织,或兴趣小组、或利益团体等,才能将所有社会成员收纳其中,形成契约与共识,变“想象共同体”为团结运作的“实体”,避免共同体缺位。

社会组织往往带有“自上而下”的科层特征,这不是共同体的自发式选择。“自组织”则带有“经济理性”与“机械团结”的双重特点,是一种非正式结构。农村经济合作组织也具有经济、社会的二重性[11]。这种组织的自发性可贵之处就在于其自身“打靶”的指向精准性,对具体事务“默会”后即可联合出击。

经由传统社会长期发展形成的自然村落,可视做一种“自在型共同体”和“自治共同体”[12]。“关系”面向,得以使“自组织”具备一种天然基础。与之对应,“原子化”、个人算计,生活与流水线生产并无二致,情感、归属感缺失;人在本质上需从家庭、社区或专业性社群、兴趣社团中获得归属感。现代社会出现的“自组织”、自发结社恰巧破解了这一“疏离化”的机制。

从民族国家的基层社会治理需求以及社区内部的民主协商议事实况考量,“自组织”符合公民社会自发成长的方向,同时也呼应了启发民智、多元治理、协同发展的现代社会发展话语与程序。正是以地域实体作为基本单元的“地方性”特色,促成了城镇化、城市化与中国特色的现代化。

伴随着中国话语的不断崛起,社会主义“集中力量办大事”的组织优势有目共睹,这造就了发展的“大叙事”。但是,就微观的基层社区而言,其所焕发的活力点不能仅仅停留在“广场舞”等大众娱乐层面。在科层内部,“自上而下”的事务布置,的确可以满足基本的社会治理要求;但在科层的神经末梢,“自扫门前雪”似乎并不成功。社区民众的政治态度和公民参与出现了高度分化,以致社区内部难以达成共识。社区的中上阶层主张权利诉求,中下阶层则更需要物质利益保障[13]。

2.自组织实作与内涵

就目前中国基层乡镇政府、居委会和村委会等所承担的社会事务和各环节来看,为了无缝承接上级任务下沉,社区内部呈现的综合管理“大包干”,使得作为政府派出机构和直接事务代理人的社区委员会逐渐沦为疲惫的“事务场”,而关乎社区自身良性发展和内部成员活力、凝聚力的“附加型”发展需求几乎成为了乌托邦式的话语。为了防止集体话语湮灭在个体理性之中,也为了社区的良性运行和协调发展,更多地作为一种和“中国当代话语”相呼应的、基层现实层面的社区基层自组织是必要的。

自组织(self organization)的形成是指系统各部分根据一定的规则互相影响并配合履行各自职责,在不存在外界命令的情况下自动形成有序结构[14]。自组织是市场与层级之外的第三种治理机制,以信任为基础的自组织治理是交易成本最低的选择[15]。在“后单位制” 背景下,社区居民产生了单位 “断奶” 后的种种不适,同时对社区服务提出了更高的要求。成熟的自组织可以承担社区治理责任;且这种组织在不失自主性的前提下,能够巧妙地利用其他组织的偏好获取资源以谋求生存和发展,从而能够成为社区自治的主体力量[16]。

“自组织”之所以战胜传统而落地生根并接续出现,首先是“熟人社会”与“乡土逻辑”一定程度上被“现代性”所收纳,这在客观上抑制了“关系”面向,取而代之的是“市场”和“关系”共生的“嵌入性”。在“社会分工”的时间之外,在高度理性化、令人压抑的“市场”层级之外,人们试图营造一种轻松自在的生活图景,“就近”的社区成为了理想场所。工作岗位的精细化催生出个人社会心理的脆弱性,进而衍生出一种自发的参与感和共同体意识,抛却冷冰冰的流程式机器转而面向“活生生”的社区共同体,这给人以空间感和想象力。再者,除却村落的“经济面向”,城市社区居民更多地是一种地缘性的“关系型”结合,“抬头不见低头见”一定程度上引发可利用的“交点”,或冲突摩擦或你我结合。例如业主委员会作为“自组织”,通常会与政府、物业公司等时常博弈或紧密联盟。由此看来,“自组织”是一种具有理性的、理想的利益组织,是一种作为“自为”状态而向外部沟通、进行资源交互的场域。

三、社区实务与整合

受到资本主义都市化、工业化和全球化的冲击,作为第一产业的农渔业,遭受第二级产业的工业和商业挤压。面对成本降低的竞争,本土产业和加工业都败下阵来,失业率激增,甚而最终导致整个社会的失序[17]。可以说,没有作为总体社区系统的资源输入及外部输送,社区活力根本就是空中楼阁。

“类高效城市”作为一种从囊括城乡二元场域的基层社区实体空间抽离出的概念,指的是以“现代市场”和“乡土关系”双重逻辑演生出的与之对应的“社区发展”和“协商共理”的同时共构的现代共同体状态。“硬件”与“软件”统建,不单纯停留在“自在”社区的“硬件”层面,“自为”行动和“自发”意识亦同等重要,置于现代情境下独具价值。

“类高效城市”就其本质属性而言,类似于城市高效、科层理性、表达自由等的行动图式,内置于现代性的“社区”因地方性特色而不同,却彰显了相同的发展话语与自组织探索。只不过村落社区可能会更多带有经济色彩,而城市社区着重“关系”构建。但唯一且不容置疑的是,“市场”、“关系”,“硬件”、“软件”均不可或缺。至于其拿捏“经济”、“文化”等孰轻孰重,则需要具体再考。存在于任何特定时代的历史结构都不能人为地建造,而是像植物一样从其种子成长起来[18]。积极引导、自发组织、因地制宜,这是中国“惯习”与特色的映射。

1.社区共同体养成与再地域化

社区作为地域实体功能再造的承载者,可视为组织作为在内部和外部两种场域所进行的资源交互与自我完善。权力在社会交换中,交换关系的双方彼此相对依赖,并以此决定他们的相对权力[19]。而组织要正确解读其资源依赖的程度,需透过信息系统搜集相关信息来明了自身的优势与局限性,并制订相应的策略,以降低不确定性[20]。探讨社区作为整体的组织,其行动和环境的关系,须分析社区与所在地域所接触的信息、掌握和储存各种环境信息的完备程度,以及组织搜寻环境的策略等[21]。受启发于清华大学李丁赞教授在台湾新竹市香山进行的农业实验,结合台湾总体社区营造的经验,我们认为,从实际效果和参与度来看,建立在“经济基础”之上的“自发结社”具有可行性。通过“人与土地”的关系创新——利用搭建在中产阶层社区内“好市集”这一建构型场域,在促进小农产销的同时,引导中产社区形成公共事务网络。

这种场域的建构,与乡村“观光农业”或是“参与式种植”类似,只不过通过就近场域的创设,达成一种就地联结,实则促进了阶层间的相互了解与沟通。社区建构出了理性缺席的“有理者结构”通向“合理者结构”的桥梁,作为道德属性的“有理者”个人变成了具有客观“合理性”的社区人[22]。

“好市集”其实就是一种社会试验式的社区营造,目的在于还农民特别是小农以全球市场中自发生存策略的夹缝;但是由于在实际推动的过程中,小农往往会产生一定的抵触情绪,他们已经认识到了一些规模化连锁大型超市对当地农业的影响,只不过因学识、能力和平台等限制手而无应对之力,所以他们也只能在“传统”与“现代”之中陷入割裂状态。经过引导,部分对“好市集”参与热情很高的小农,已然在这一过程中养成了参与意识,并对社区性和总体利益有了一定的认同,而中产社区“公共领域”的形成却因实际参与时间限制而存在。

这种由专业社区营造学者或是社会工作者、社会组织所引导、外力推动的社区互动对话,须经由长时间的探索方可获得“模式”与“养成”。各地情况迥异,社区文化多样,社区良性互动问题的探讨与解决,需要内生性的施行与自适应,囊括所有事务在内的总体社区最终还是一种自发式的“自组织”。实践意义和行动的反思性融合在一起,它是非意识的(non-conscious),而非无意识的(unconscious)[23]。在社区总体营造的自我空间里,就地实作视角中的文化意识与共同体自觉将会不断深入。在这一过程中,问题意识、行动实作等重要基本环节,形成了“内生社区”与“外部专家系统”的对话,社区仍旧作为实务主体,外部资源不过充当了自发认同和“主体性”认知的引子。在实际推动中,需要注意的是,受制于适龄劳动者的工作时间的限制,老人和孩子往往可能会是这一参与的主体。

这种总体社区营造,是建立在可操作性和社区人不同地域认知定位的取向所形成的小范围“地域共同体”。在这样一种形态的基层场域中,“公民社会”、“经济权利”和“国家权力”三者持续对话互构[24],形成一致契约、达成共识、良性沟通,社会权力、市场力和基层代理人共时在场式的治理模式。

2.社区营造:生活实践与日常参与

社区营造实际上是从单一居住功能向多元功能复合的转变[25]。台湾社区营造主张社区公共生活中的政治参与、社会参与,以及文化参与等作为整体的全面性社区居民参与,这一项主张呼吁居民不局限在私领域家庭生活与经济生活里,而应该走入公共生活中[26]。社区营造可分为两种:一为外塑,即由政府或民间组织协助地方推动;二为内造,即由社区居民自发推动[27]。二者不外乎是为了实现哈贝马斯所建构的沟通理性(communicative rationality),亦即所有成员,包括政府、民意代表、普通民众等,在朝向公共问题解决的共识前提下,理性地表达、倾听与了解自己与他人的意见、价值以及选择,在社会关系网络中彼此充分理解。

从历史上看,晏阳初发起的定县乡村建设实验、梁漱溟主持的邹平乡村建设实验等,都是我国知识分子在现代化进程中所进行的有关社区建设的早期探索。他们有的侧重平民教育,有的侧重社会救济和社会服务,有的侧重于农村经济事业,也有的侧重于乡村自治[28]。毋庸辩驳,这些探索性实践无论在当时的结果如何,都会对当地社会与文化重建产生深远影响。这些其实就是社区营造的早期脚本与参考,只不过发展至今地方性已然产生了新的样态。

我国乡村社区发展的内在动力,归功于农民需求、乡村精英引导、良性组织模式及其利益激励机制[29]。城市社区也存在近乎相同的运行逻辑。比如,上海嘉定镇的“睦邻点”建设并非政府刻意投入的成果,街道和居委会也只是发挥了一种引导、支持的作用[30];佛山桂城街道通过“创熟”文化培育,打破了以往只重视硬件设施投入,忽视文化软实力培育的社区建设误区,完成了从共同居住为纽带的形式社区向公共精神维系的实质社区的演变过程[31]。台湾后工业化社区营造的一个最基本的概念就是把农村变为都市人“养生”、“养心”、“养灵”的地方[32]。各地社区营造的面向和需求应当是多元内生、内涵不一的。社区营造不仅应当发生于都市人消费在农村这种场域;还应当既有城市往村落的流向,也存在农村到城市的流进,城市与乡村侧重点的迥异多样折射出社区营造的各个维度。

有研究者以“新竹县客家文化发展协会”的客语童诗创作为例,说明社区内部自发的、非营利组织传扬客家文化之扩张力、感染力以及内生性的使命动力[33]。社区营造的内涵与所覆盖的面向之广,可见一斑。作为社区良性再造的面向之一,文化传播的核心竞争力与生命力均是不可复制的。“社区营造”有五大要素:人、文、地、景、产,即社区居民、文化资源、自然资源、旅游产品和产业发展。其中最为优先考虑的应以“人”为本,即培育村民的主体意识和参与感[34]。不仅如此,软件培养优先于硬件建设这一行动策略,避免了社区“蚊子馆”的出现,从而规避了资源的限制或浪费。

地方文化产业是社区总体营造强调的形式,其着重于地方的文化内涵之展现与发展[35]。与性质均一、机械生产、大众化、流行品味的传统地方产业不同,地方文化产业侧重于强调产品的创意个性、少量手工且具有地方特色。社区营造仰赖动员和文化传递的过程,以形成社群互动、社区认同,并建立具有集体目标的参与行动[36]。以台湾“湾宝社区”为例,其总体营造大致有两个策略:一是传统的再生产,运用“照片故事”、“展出老照片”等形式,为其文化传播策略,重现当年的历史和人文,并在说与听故事的文化传播过程中建构地方文化与社区感;二是对地方经济作物的文化建构,举办“湾宝西瓜节”,使湾宝西瓜象征化,透过持续性建构和附着于湾宝社区的地理人文、历史情怀,转变成为最具代表性的文化象征。这种家门口的社区产业,基本解决了就地城镇化难题,不仅能够即时促进地方社会活力,而且不失为永续发展的良好基础。

3.社会治理:多元内生与场域自觉

不得不说,“社区营造”与“社区治理”的叠合逻辑,其实就是地方、人、生态等作为整体的社会,持续性交互催生出的一种社会强联带,其营造出一种自发式的社区实务生态伦理。农村社区整体生产过程的集中化与制度化、城市社区自发联结走向“公治”的想象,这种主体建设和资源依赖的同时共生形态,形塑出了社会治理的基本背景。从粗放式管理到精细化服务,十八届三中全会为社区再造奠定了思想和理论基础,“管理”着重政府的单一控制,“治理”强调各社会主体的多元参与。社会治理的核心在于由国家力量和社会力量,公共部门与私人部门,政府、社会组织与公民,共同来治理一个社会[37]。社会治理、社区营造二者的关系,即相互交结、彼此融汇,你中有我,我中有你,带有诸多的镶嵌性与共同性特点[38]。社区营造与社会治理之所以是有机联系、合二为一、相互促进的,是由我国当前的社会发展脉络与治理需求共同决定的。我国的发展进程、后发现代化国情决定了我们的社会是时空压缩的,“先发展再治理”的路径不符合转型时期的社会脉络。

传统的“自上而下”式管理容易造成对社区居民权益的冷漠和忽视,而自发式动员的需求表达及其规则重构则可以避免这一问题。政府力量过大就会削弱社会的自主能力、合作精神和动力。江苏太仓通过推进“政社互动”和“三社联动”,成为现代化轨迹的一个鲜活的地方文本[39]。现代社会治理,即透过社会成员的自觉融入或吸纳过程,使得亚群体回归社会本位、大叙事本体,防止社会意义割裂,杜绝社会越轨行为的发生、非正常形态的出现。这一过程表面上看似经由“多”到“一”、整体社会养成的变迁,其实也是“一元”到“多元”的逆过程。中国的基层治理,始终没有放弃构建熟人共同体、情感共同体、自治共同体的努力[40]。的确,现代性的意涵从本质上就强调公民赋权(empower)、自由平等的宣导,但社会意图维持正常秩序必须自觉生产出一套为所有人认可、相对公允的规范体系以整合各种声音、单独的行动者。如若在前提上缺失一种为个体所承认的规则,那么社会良性运行也无从谈起。除此之外,就是法律道德作为外部力量的约束。“国权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。”[41]我国地方社会“自组织”的系统古已有之。只不过这套运行体系演变到现代社会,因为声音的异化多元,需要一双“无形的手”进行地方社区整合、社会治理。社区营造“自组织”这种自发形态可能不具有某些“社会自觉”,而需外部推动力进行社会治理。“造”与“治”即同时共生的、二元统一的社会系统。

现代社会问题交织综合,很难用简单的规则加以应对。单纯把注意力放在大的社会结构所受到的影响上,有它的局限性[42]。具体到社区内部的问题来说,可能是事无巨细的。“自组织”作为一种带有目的性、与利益相关者自身高度相关的组织架构,其目的行为者、需求发出者和行动承担者均是统一的主体,且应对和动作均是随外部环境变化而产生的。“权变理论”(Contingency Theory)认为每个组织的内在要素和外在环境条件都各不相同,因而在管理活动中不存在适用于任何情景的原则和方法[43]。在管理实践中要根据组织所处的环境和内部条件的发展变化随机应变,没有什么一成不变的、普适的管理方法。社区“自组织”这样一种组织和行动结构,能够实时回应外部的环境,适时调整策略以取得内部利益的最大化;为此应当尊重其自我管理与运行的条件机制,以引导为主培养社区内部的自我管理和自我整合。

从我国基层社区已有的治理发展实践和现有研究基础来看,国家力量的嵌入保证了治理的权威性,可以为社会力量的参与创造良好的制度环境并提供治理资源;同时,仍要不断激发社会组织自主治理的内生动力,以弥补国家治理的不足,增强城市基层治理的灵活性和活力[44]。农村社会的封闭性使得农村社会具有自组织特征,农村分散的生产生活方式需要发挥组织的联结作用。有研究表明,乡贤理事会就给“能人治理”提供了参与的平台[45];作为“复合型”社会治理的网格化管理模式,通过将政府行政力量与社区自治力量加以绑定,使网格成为社区中多元主体的联动空间[46]。高度复杂社会的再生产依赖于分化出来的控制系统[47],由各地实践不难发现,在治理机制方面,想要寻求一种治理的“中国模式”或者普世标准并不现实也非明智之举,而需要基层社会各参与主体实际参与运作,协商共治。与之吻合,鲍曼(Bauman)的社会思想即强调社会单元的行动力,而不是社会结构或社会整体,并且主张历史的发展并没有潜在的逻辑[48]。作为国家力量之末梢的居民委员会和社区服务中心等机构,代表市场力量的开发商和物业公司,代表新兴社会力量的业主和业主委员会[49],通过这些行动者的共同决策、共同体参与,“公共”过程与效果无形地将“私利”内涵纳入并达成了个体乌托邦到实践与治理的实质迈进。福柯对现代权力非经济的、去中心的、反集权式的解读,就是着眼于从“社区”等微观场域观察社会运行,契合了现代权力的生产性、离散化、微观性[50]等特点。

4.社区逻辑:古与今、虚与实、城与乡、造与治的二元归一

传统上,我们熟悉的“生产”、“制造”、“批发”、“零售”经济活动四部曲[51],都是发生在地缘关系中的,“地方”作为策略被现代化和城市化赋予新的内涵。穷忙族(working poor)在理性、虚拟网络消费过后最终又重返空虚,与地方、实体、道德等社会人的隐喻毫无联系,这种“去社会属性”的“社会人”是不可持续的(unsustainable);与之相一致,“去社会性”的地方社会又何以可能呢?

人的自然性、整体性、社会性通过社会文化表征,而现在地方社会资本“缺场”,系统性的联结也同样是以远方工作场域为“中心”的。有社会学家曾经提出建立“农民市场”(farmers' market)、“社区支持型网络”(community supported agriculture)的构想来实现市场(marketness)和嵌入(embeddedness)双重视域下的社会联带(social ties)和人际网络(personal connections)重建[52]。

简言之,农民市场就是我们现在农村或社区常见的集市、路边摊、“赶大集”等形式的即时性自发市场,而社区支持型网络则是包括生产前期资金筹备在内的集契约订立、生产成果股东分配为一体的产销社群联盟,属于有计划式的生产体系。其实,这种以地方食物网络为基础的社群空间和伦理,就是一种日常的(ordinary)、可掌握的(graspable)伦理观[53],几乎囊括了包括社群照护在内的所有社区面向。

正像托克维尔对公民社会中个人利益与集体关系的探讨:“公利”不是要对“私利”诋毁,制造二元对立,而是要使个体走出自利,走进公共性,达成自我利益与他人的整合[54]。“整体性社区”构筑起社区公共生活的完整空间,是政府部门、社区和社会组织三个治理主体间合作过程中,满足居民公共服务需求,实现自治能力提升的理想型社会生活共同体状态[55]。在这种整体营造的社区系统中,实际的行动架构和日常行动内容异常丰富,其沟通渠道畅通频繁、社会代价相对降低,因为有了“总体社区”的追求,组织实践的集中化、制度化,默会知识、规范常态化都作为一种组织系统里的“非意图性后果”[56]自然养成。

表1 不同社区场域光谱中的游移与异变

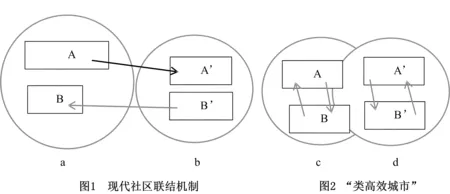

如上页图所示,图1中a,b为两个不同的地缘性社区,a中的A、B群体,b中的A'、B'群体均为在同一社区中的不同群体,因现代社会分工等原因,同质性社群A与A',B与B'等交互频繁,而同处在同一地域社区内部的不同群体却边界分明,即社会学家所谓的社会“原子化”、关系“疏离化”现象。可以想象,如图千万个游离分散的场域和社区中的个体,就这样被现代社会异化、远离了共同体存在的意义。“邻居”只是地理上的社会事实,社区中的个人却被连接到不同的“中心”,“中心”作为远方的场域与工作勾连。社区只是睡觉的场所,而没有真正的“意义化”。地方社会(local society)衰微、社区缺场,与此相对,工作“中心”在场,以社会分工作区分专业的“系统式”联结实质上造成了“关系断裂”、“社区网络崩解”。

“类高效城市”的建构,意欲在“社会分工”科层式的单一维度联结基础上,重建人们在社区内部的全面整体关系。通过经济勾连、利益共享、事务共议等多面性社区机制的达成,逐渐破除片面的经济、功利关系取向,营造出符合人的全面发展本质的良性社区互动空间。如图2中c,社区之间的隔阂与差距被消解,社区内部亚群体基本实现了互联互通。

现代生活中行动者面临着利己与利他选择的分野,与其大“公”无“私”、“公”而忘“私”,毋宁做一种理性的利己主义或者是开明的自利(enlightened self-interest),这种伦理惯习可能与费孝通先生“差序格局”思想内生性契合,由自我关怀延伸至关怀别人而成为日常生活实践与习惯,即个人和集体利益从思维与行动上的并行一致与根本整合。

笔者在多地社区田野调查后发现,农村、城市二元结构性差异仍然存在,但城乡一体化的趋势仍为人们所认可,换言之,人们的生产生活方式在某些层面呈现趋同的样态。这正如著名史学家钱穆先生所说,乡里人终需走进都市,城市人终需回归乡村。在加入了公共内容的大型组织和随着私人化不断缩减的亲私集体之间,存在着两极分化的趋势[57]。社区就是公私裂缝的场所,“类高效城市”的建构意欲重塑现代性危机和社会张力背后的共同体意识,降低科层分工、计算理性对人的异化程度,增加社区弹性与空间。传统与现代之争,衍生出的其实不仅仅是实体和虚拟的二元架构;城乡发展差距、不同的地域文化差异,又催生出社区建设、治理方向的不同偏好。总之,这一切差异均发端于既有的不同社会结构,不管其解决之道侧重结构抑或微观行动者,最后终将回归到形色各异的“自组织”。“类高效城市”无非提供了一种“理想型”(ideal type),其着眼于差异化的发展脉络,试图解构“去脉络化”的对立结构,寻找一套自我话语范式和主体性路径。

[1] 叶启政. 再论传统和现代的斗争游戏——正规化的搓揉形塑[J]. 社会学研究, 1996,(6):83-92.

[2] 沈原. “强干预”与“弱干预”:社会学干预方法的两条途径[J]. 社会学研究, 2006,(5):1-25.

[3] 景天魁, 高和荣. 探索复杂社会的治理之道——中国社会治理的情境、逻辑与策略[J]. 人民论坛·学术前沿, 2016,(1):75-82.

[4] 俞可平. 中国公民社会研究的若干问题[J]. 中共中央党校学报, 2007,(6):14-22.

[5] 韦伯. 韦伯作品集(III)——支配社会学[M]. 桂林:广西师大出版社, 2004:21-88.

[6] 门豪. “类高效城市”运作的现实可能性观察[J]. 重庆社会科学, 2016,(1):56-61.

[7] 涂尔干. 社会分工论[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2000:351.

[8] 吉登斯. 现代性的后果[M]. 南京:译林出版社, 2000:69.

[9] 杨善华, 孙飞宇. “社会底蕴”:田野经验与思考[J]. 社会, 2015, 35(1):74-91.

[10] GRANOVETTER M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985,(3):481-510.

[11] 李振刚, 张丽娟. 组织合法性的二维分析:农民合作组织的生存与发展——以山西省永济市农民协会为例[J]. 学习与实践, 2009,(11):104-112.

[12] 张茜. 在共同体视阈下寻找有效的村民自治单元[J]. 华南农业大学学报:社会科学版, 2014,(3):130-136.

[13] 葛天任. 社区碎片化与社区治理[D]. 清华大学, 2014.

[14] 朱彬. 社会自组织在基层社会管理中的作用研究[D]. 天津大学, 2013.

[15] 罗家德. 自组织——市场与层级之外的第三种治理模式[C]// 全国比较管理研讨会,2010.

[16] 李华伟. 社区自组织:社区治理主体性获得及关系特征[J]. 华东理工大学学报:社会科学版, 2015,(5):72-81.

[17] 央视网.台学者评台北强拆:好人坏人二元思维有问题[EB/OL](2016-07-29)[2013-09-21].http://news.cntv.cn/20120403/109149.shtml.

[18] 卡尔·曼海姆.意识形态与乌托邦[M].北京:商务印书馆,2000:239.

[19] EMERSON R M. Power-Dependence Relations[J]. American Sociological Review, 1962,(1):31-41.

[20] PFEFFER, JEFFREY, SALANCIK, GERALD R. The external control of organizations : a resource dependence perspective[M]. Stanford Business Books, 2003:39-112.

[21] MIZRUCHI M S, SCHWARTZ M. Intercorporate relations: The structural analysis of business[M]. Cambridge University Press, 1992:25-55.

[22] 米歇尔.福柯.古典时代疯狂史[M]. 生活.读书.新知三联书店, 2005:269.

[23] GIDDENS A, 吉登斯, 赵旭东. 现代性与自我认同: 晚期现代的自我与社会[M]. 左岸文化, 2002:34.

[24] WRIGHT E O.真实乌托邦[M].黄克先,译.台北: 群学出版社, 2015:165-207.

[25] 李辰, 刘浩. 以场所再造探索社区营造的设计实验——以深圳蛇口招北地块概念设计为例[C]// 2015中国城市规划年会,2015.

[26] 曾旭正. 台湾的社区营造[M]. 远足文化事业股份有限公司, 2007:10-25.

[27] 萧扬基. 社区营造中社会资本对公民治理的影响[J]. 台湾社区工作与社区研究学刊, 2015:5.

[28] 郑杭生,李迎生. 中国早期社会学中的乡村建设学派[J]. 社会科学战线,2000,(3):232-243.

[29] 唐兴霖, 唐琪, 王宁铂. 乡村治理创新——基于永济蒲韩乡村社区的考察[J]. 行政论坛, 2012,(3):79-86.

[30] 马西恒. 社区生活共同体的建构如何可能?——上海嘉定镇街道开展睦邻点建设的经验与启示[J]. 检察风云——创新社会管理理论专刊, 2013,(3):31-35.

[31] 陈军亚. 社区再造:彰显现代社区文化的认同[J]. 社区, 2015,(22):13.

[32] 解放日报:乡村社区营造,不妨从身边做起[DB/OL].(2015-01-19)[2016-07-21].http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2015-01/19/content_58323.htm.

[33] 洪泉湖.新竹县客家文化产业的发展——以新埔和北埔为例[J].客家研究辑刊, 2013,(2):80-93.

[34] 庄优波. 社区营造与遗产地发展——台湾“桃米村”社区营造案例分析[J]. 世界遗产, 2015,(7):106-107.

[35] 蒋玉婵.地方文化馆与地方文化产业之研究——以新竹市玻璃工艺博物馆为例[J]. 博物馆学季刊,2006,(3):81-97.

[36] 高永兴. 从社会投资观点探析社区产业发展[J]. 台湾社区工作与社区研究学刊, 2015:5.

[37] 郑杭生. 社会学视野中的社会建设与社会管理[J]. 中国人民大学学报, 2006,(2):1-10.

[38] 严庆. “互嵌”的机理与路径[J]. 民族论坛,2015,(11):10-13.

[39] 王春光. 从县域实践看中国社会现代化轨迹——基于对太仓的考察[J]. 探索与争鸣, 2012 ,(12): 52-59.

[40] 宋道雷,刘建军. 礼治社区:探索中国特色基层治理[J]. 决策探索:下半月,2015,11:42-43.

[41] 秦晖.传统十论:本土社会的制度,文化及其变革[M].上海:复旦大学出版社, 2003:3.

[42] 默顿. 社会理论和社会结构[M]. 南京:译林出版社, 2006:728.

[43] PERROW C. Complex organizations : a critical essay[M]. Scott:Foresman, 1972:139-173.

[44] 刘建平, 杨磊. 我国城市基层治理变迁:困境与出路——构建一种“嵌合式治理”机制[J]. 学习与实践, 2014,(1):94-99.

[45] 张露露, 任中平. 乡贤理事会对我国农村治理能力现代化的推进[J]. 南阳师范学院学报, 2015, (8): 1-5.

[46] 田毅鹏, 薛文龙. “后单位社会”基层社会治理及运行机制研究[J]. 学术研究, 2015,(2):48-55.

[47] 哈贝马斯. 合法化危机[M].上海:上海人民出版社, 2000:174.

[48] 张君玫, Dodd N. 社会理论与现代性[J].台北:巨流图书有限公司, 2003:203.

[49] 郭于华, 沈原. 居住的政治——B市业主维权与社区建设的实证研究[J]. 开放时代, 2012,(2):83-101.

[50] 刘永谋. 福柯的主体解构之旅[M]. 南京:江苏人民出版社, 2009:112.

[51] 李丁赞. 公民农业与社会重建[J]. 台湾社会研究季刊,2011,(84):431-464.

[52] HINRICHS C C. Embeddedness and local food systems: notes on two types of direct agricultural market [J]. Journal of Rural Studies, 2000,(3):295-303.

[53] CLARKE N, CLOKE P, BARNETT C. The spaces and ethics of organic food[J]. Journal of Rural Studies, 2008,(3):219-230.

[54] 托克维尔,论美国的民主(下)[M].董果良,译.北京:商务印书馆,1988:116-157.

[55] 尹浩, 陈伟东. 整体性社区:城市基层社会治理的可行性分析[J]. 深圳大学学报:人文社会科学版, 2015,(6):80-85.

[56] HAVENMANH A, PARUCHURI S. The Winds of Change: The Progressive Movement and the Bureaucratization of Thrift[J]. American Sociological Review, 2008, 72(1):117-142.

[57] 哈贝马斯.公共领域的结构转型[M]. 北京:学林出版社, 1999:183.

(责任编辑 蒋涛涌)

“Efficient City Like Model”:Superimposition and Mutual Embeddedness between Community Building and Social Governance

MEN Hao

(School of Philosophy and Sociology, Jilin University, Changchun 130012, China)

Modern social division of labor and bureaucratic cage can both squeeze public space. Through re-embedding social elements into the community, the disembedded social relations can be rebuilt and the space-time condition can match the regional characteristic. “Efficient City Like Model” is possible and also can be achieved by endogenous self-organization. This model has the functions of accurate transaction field, manufacturing industry and spiritual amenities. Parallel mechanism of life and production can promote the overall community economic and cultural development, thus rebuilding people's community attachment and awareness and enhancing the social solidarity. In this paper, based on the summary of the experience of overall construction of the community in Taiwan, China, the possible forms for the normal interaction among the relevant subjects and within the community are discussed, so as to provide a reference for realizing the re-regionalization and local urbanization and building the community ethics of the integration of construction and management.

“Efficient City Like Model”; community building; social governance

2016-08-03

门 豪(1994-),男,山东曹县人,硕士生。

G912.3

A

1008-3634(2016)06-0066-11