普通编辑学视角下数字出版中编辑客体特征的研究

沙 沙

普通编辑学视角下数字出版中编辑客体特征的研究

沙 沙

编辑客体是普通编辑学的核心研究问题之一。在数字出版中,编辑客体由于所处的媒体环境不同,因此与传统编辑客体相比具有四种特征,包括作品的多层化特征,作品与文本之间的相互转化特征,出版本的即时变化特征,读者、作者的信息交互特征。在普通编辑学的理论框架下,四种特征可从表现形式和产生原因进行相关分析。

普通编辑学;编辑客体;数字出版;电子出版

[作 者]沙沙,硕士,人教数字出版限公司主任编辑。

一般认为,编辑学起源于中国,李次民先生所著的《编辑学》(1949年出版)一书是世界上最早以“编辑学”命名的专著。普通编辑学是相对于各个具体门类编辑科学理论而言的学术理论,涵盖不同具体实践内容的编辑活动,用以说明并在理论上指导编辑主体的创造性实践活动。普通编辑学作为各类编辑活动的通用理论框架,自然也对现代新兴出版的编辑工作具有指导意义。

一、普通编辑学中的编辑客体

“编辑客体”一词最早由胡光清等学者提出,是编辑学的核心研究领域之一。编辑客体的本质是编辑活动过程中的编辑对象,与编辑主体相对应。编者和编辑组织(即新闻出版单位)通常被看作是编辑活动中的主体。与编辑主体的界定较为统一相比,学者间对编辑客体的界定因人而异,不尽相同。在普通话通编辑学研究中,学者何金南提出:编辑活动中由原稿、加工本、出版本、作者、编者、读者六者构成基本元素。六者之中的编者是编辑主体,其余则是编辑客体。其中原稿、加工本、出版本统称作品,是编辑活动中的直接客体,读者、作者则是间接客体。此外,学者王振铎认为文本也是一种重要的编辑客体。王振铎所定义的文本是社会文化本体结构,也是编辑活动的实践前提。例如,编者对某一作品的参考文献进行规范整理时,需要依据《文后参考文献著录规则》编辑和加工,这里的《文后参考文献著录规则》就是编辑活动中必须参考的一个间接客体。实际上,一切编辑活动都是编者依据社会文化中已有的结构来进行的,因此笔者也认为编辑客体中理应包含文本这一类型。综合以上所述,在普通编辑学范畴内的编辑客体可分为四个大类:作品(包括原稿本、加工本、出版本)、文本、作者、读者。

随着时代的发展,今天信息技术和数字传媒已经广泛地进入编辑出版活动中。编辑工作的范围也从原先的图书、报纸、期刊等纸介质出版物,拓展到数字出版。由于新技术和新媒体的介入,编辑活动的过程和对象也在发生变化。笔者认为:基于普通编辑原理和编辑本质不变的前提,有必要对数字出版的编辑客体进行研究,以补充现有的普通编辑学理论,并对未来编辑出版学科的发展做好铺垫。

在数字出版中,作品的内容是以二进制(数字)形态存在的,需要通过计算机等外部设备进行阅读、观看或使用,并经由网络进行复制和传播。从理论层面上看,数字出版物与纸质出版物在编辑活动的直接客体(作品)的载体和表达上具有明显差异。这种差异带来的变化可以在普通编辑学的理论框架下加以分析和研究。笔者将现有的普通编辑学理论迁移到数字出版的编辑活动中时,发现新媒介环境下的编辑客体呈现出一些独有的特征。这些特征是以往的普通编辑学论著中极少提及和阐述的。

二、数字出版作品的多层化特征

在讨论作品的特征前,有必要强调一下什么是作品。在我国的著作权法中,“作品”是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果(为了避免混淆,以下用加引号的“作品”表示法律意义下的“作品”;不加引号的作品表示普通编辑学意义下的作品)法律中的定义指出了“作品”必须能以有形形式复制,纯粹的思想、思路、观念、创意等并不是“作品”,须将它们与表达结合在一起才构成“作品”。对纸质出版物来说,文字或图文表达是“作品”思想的唯一表达方式,思想和表达之间难以分割。与之不同的是,数字出版中一个思想或观点可能存在多种表达方式,同一思想、观点与各种表达方式的结合构成了不同的“作品”。

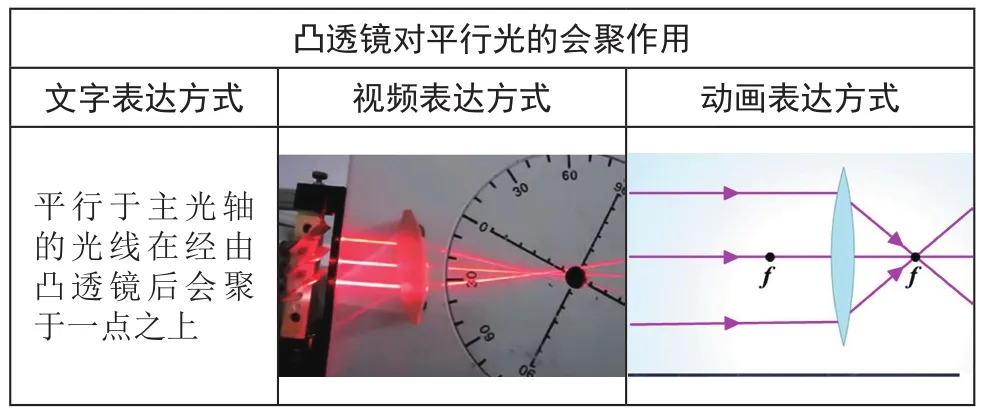

下表中给出了一个“同一思想内容的不同表达形式”实例:分别用文字、视频、动画三种方式表达“凸透镜对平行光的会聚作用”这一内容。显然表中同一思想内容的文字、视频和动画形式各自构成一个独立“作品”。似这样的多媒体形式表达在数字出版中极为常见,近年来甚至拓展到应用AR(增强现实)、VR(虚拟现实)等新技术手段。

表1:数字出版中,对同一内容的不同表达形式

无论何种类型的出版物,思想、观点永远是作品的灵魂。在数字媒介环境中,出版物为了更好地表现出思想、观点,常采用多媒体表达方式。当表达方式和思想、观念可以分离后,一个数字出版产品通常由三种创作共同组成:思想的创作、媒体素材的创作和软件程序的创作。最终用于出版的“作品”是三者共同创作的结果。

回到普通编辑学的研究范畴内,作品首先是法律意义下的“作品”,其次也是普通编辑学中所定义的编辑活动中被编者审、校、加工的直接客体。笔者以数字教材为例,分析其作品的构成。数字教材是一种将传统课程内容以多媒体形式(图、文、视频、交互动画)组织呈现的电子图书。它的创作过程包含了三个阶段:“脚本设计、媒体制作、资源整合”。首先由专业教师对课程内容进行设计,并创作文字脚本,然后由媒体素材制作人员根据脚本制作出媒体素材,最后是程序开发人员搭建程序框架将众多分离状态的媒体素材按照一定的方式组合成为一册电子图书。

在整个过程中,出现了三个层次的作品,都是编辑活动过程中直接被审、校、加工的客体。第一个层次的作品是脚本,这是教师以传统课程内容为核心文本创作出的文字作品。第二个层次的作品是媒体素材,是依据脚本创作出的改编作品,两者蕴涵的思想、观点是一致的,差别在于表达方式有所不同。第三个层次的作品是最终形成的数字教材,它是将多个媒体素材作品集中在一起的汇编作品,但与一般汇编作品不同的是,这里的汇编方式和思想来源于脚本的作者,汇编的素材来自媒体素材的开发者,而具体实现数字教材产品的则是程序开发人员。不难看出,最终作品的思想和观点都出自最初的脚本创作中,脚本也是后面两个层次作品的基础。基于笔者前面所讨论的作品的含义,脚本、媒体素材、数字教材无疑是三类不同的作品。数字出版中,出版产品往往是一系列作品的最终衍生品。

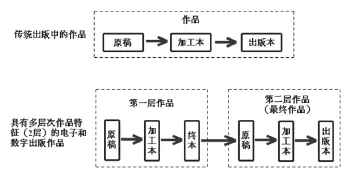

在普通编辑学中,编辑工作虽然被认为具有创造性,但并不将编辑工作视为创作作品,编者也不在著作者之列。因此,纸媒介出版物的编辑过程中的原稿、加工本、出版本等不同阶段的编辑客体均属于同一作品。但在数字出版中,这种多层次作品特征使得细分的编辑客体变得复杂,每一个层次的作品都需要进行编辑,每一层作品都包含原稿、加工稿和终稿(最后一层作品的终稿就是一般意义上的出版本)三个部分。这与传统的作品在编辑客体结构上有差别(见图1)。

图1:传统出版与数字出版编辑客体结构的比较

三、数字出版作品与文本之间的相互转化特征

在普通编辑学中,文本是指社会文化本体,也是编辑和创作的基础。王振铎先生认为:编辑活动的本质就是从原有的社会文化出发,缔构并产生新的社会文化。对每一个具体的作品及其编辑过程来说,总能找到一些书籍、文献等社会文化内容作为这个作品的核心文本。在数字出版中,基于前文所述的作品多层化特征,引出了同一编辑过程中存在着编辑客体在作品与文本之间相互转化的特点。

仍看前面所举的例子。最初被作者创作出的脚本是作品原稿,经编辑后成为加工本,并最终形成脚本终本。在这个阶段,对编辑主体来说,脚本的编辑客体属性是作品(即直接编辑客体),编者直接对脚本进行加工、修改、优化。当脚本经编辑而成为脚本终稿时,其编辑客体属性发生了变化,从作品转化为文本。脚本此时已成为社会文化结构的组成部分(尽管脚本并未出版),并成为媒体素材的创作和编辑中的核心文本。编者对媒体素材进行编辑的阶段,不会再去加工脚本,而是参照脚本内容对媒体素材进行编辑工作。脚本成为这个阶段编辑活动的间接客体——这是文本的典型特点。

如果放眼于整个编辑过程,可以认为例子中的脚本具有作品和文本两种编辑客体属性,并且会在编辑过程中发生转化。一个作品经过编辑后转化为文本,接着在此文本的基础上产生新的作品。数字出版中,有可能出现经过若干次的作品、文本交替后才形成可用于出版的最终作品。笔者认为,这种特征源于数字出版中作品的思想、观点与其表达方式的分离。由于两者可以分离,因此思想、观点的原始表达方式和后续的数字化、多媒体表达方式之间必须借由这种编辑客体属性的转化才能持续、原本地将思想、观点传递过去,使最终用于出版的作品所蕴含的思想、观点和最初创作者所想要表达的思想、观点保持一致。

四、信息网络环境下出版本的即时变化特征

出版本又称为编定本、定本或宗本。纸媒介出版物的编辑过程中,出版本是加工本经过编者整理、校勘后,可以正式用于复制传播的“底本”,也标志着在编辑过程中对“物的客体”的编辑工作告一段落。王振铎等学者称之为编定本,是因为这时作品的思想内容和表达均已确定下来,并具有一定的稳定性。

数字出版物由于网络技术的影响,其出版本的确定性和稳定性特征与纸媒介出版物有着很大的差异。对数字出版而言,出版本并不是通常意义上的编“定”本,而是可以在已进行复制、传播后,随时进行调整和变化的。“定本不定”是数字出版中出版本的重要特征。

笔者以数字词典为例说明这一特征。纸质词典修订内容需要比较长的时间,如《现代汉语词典》从1978年公开出版发行,到今天(2013年)只更新过4次版本(第一版到第五版),平均每个版本的稳定时间为7~8年。编定本的内容在出版后明显具有稳定性。反观数字词典,出版后可以通过网络对词典进行实时更新,这种更新周期可以是一月、一周甚至短至一两天。即使是经过审校后发布上线的数字词典依然可以随时进行修改或更换。确定性或稳定性对数字出版中已出版的作品而言并不是一种必须具有的属性。

通过上面的分析,笔者认为:在网络环境中,数字出版的复制、传播、更新、修改等行为都通过网络随时发生,因此原本普通编辑学中的“编定本”一词似乎偏离了这种编辑客体的实质。相比之下,何金南、吴平等学者提倡的“出版本”一词的适用性更广,可以较自然地迁移到数字出版编辑中。

五、信息网络环境下读者、作者的交互特征

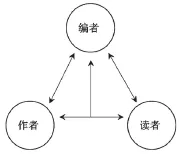

信息网络环境不仅影响出版本的特征,也同时影响着编者、读者和作者之间的交互方式。在传统的普通编辑学理论中,作者和读者是两个相对独立的编辑客体。彼此间信息交流通常是:编者从读者处收集信息,通过分析信息思考选题、挑选作者或判断作者的投稿有无出版价值;在作品的创作、修改、加工、审定阶段,编辑主要与作者交换信息,形成出版本;作品出版后,作品中的信息通过编者流向读者,读者对作品的反馈信息也通过编者流向作者。笔者将这种信息流向方式表示为图2所示。编者作为读者和作者之间的信息中介人,分别将一方的信息进行收集、加工后再传递给另一方,读者和作者之间的信息传递是间接的(即图中虚线所示)。当然,读者也可以直接和作者交流,但这种交流不属于编辑活动的范畴,不在本文的讨论之列。

图2:传统编辑活动中编者与作者、读者的信息传递方式

在网络环境下,信息传递方式产生了巨大的变化,编辑工作中传统的信息处理和传递方式需要改变。今天,很多编者开始采用新的交互模式:在编者引导下的作者与读者的直接信息交流。编者与读者、作者之间的关系从信息中介人转变为信息交流活动的组织者。(如图3所示)

图3:网络环境下编辑活动中编者与作者、读者的信息传递方式

在读者和作者信息交流顺畅的前提下,笔者认为读者对作品的影响力已经大不同之前。在传播学的受众理论中,受众具有被动性,只能接收已经传播的内容。受众虽然拥有选择的自由,但没有不选择的自由。这一理论也被很多学者迁移到普通编辑学中。而今天笔者看到:受众并非只能接收已发布的内容。对数字出版来说,读者通过网络渠道可以深切地影响已传播内容的修改,甚至有时读者和作者之间的信息交换从作品的创作起始阶段就开始发挥作用,并一直影响到作品的全部创作过程、出版过程和修订过程。

六、结语

有学者预计,普通编辑学在21世纪中叶会趋于完善。然而从现在的发展形势上看,编辑活动自身的变化速度远远高于普通编辑学的研究进展速度。本文中提出的数字出版中编辑客体的特征及其带来的编辑工作的变化,就是编辑活动自身发展的一种反映。由于信息技术的迅猛发展,以及数字化媒体技术在编辑出版领域的全面渗透,编辑工作发生了重大的转变。这也使得刚刚具备雏形的普通编辑学理论体系受到了极大的挑战。

笔者认为,当前普通编辑学的研究所面临的一个重要问题就是,过于强调“图书”这种媒介形态。尽管编辑学由此起源,但如果要上升到通用理论层面的普通编辑学,就必须摆脱图书媒介,而放眼于更广阔的多种媒介编辑领域,正如笔者在前面所论述过的一样,现有的基于图书编辑活动产生的普通编辑学在迁移到数字出版编辑活动中时,出现了诸多的不适应,对这些编辑活动的指导作用也十分有限。因此,普通编辑学的发展方向应超越某种媒介的束缚,探究一般性编辑活动的本质。这是未来的普通编辑学研究必须跨越的障碍。

[1]邵益文,周蔚华.普通编辑学[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[2]王振铎,赵运通.编辑学原理论[M].北京:中国书籍出版社,1997.

[3]吴平,芦珊珊.编辑学原理[M].武汉:武汉大学出版社,2011.

[4]何金南.编辑活动场论“六元”观[J].编辑学报,2000(3).

[5]胡光清.编辑论编辑[M].北京:奥林匹克出版社,1996.

[6]邵益文.30年编辑学研究综述[J].编辑之友,2008(6).

[7]巢乃鹏.浅谈不同出版业态中的编辑主体、客体及其关系[J].中国编辑,2012(4).

[8]邵益文.构建普通编辑学:任重而道远[J].中国编辑,2007(5).

[9]孙利军.现代出版业应重视出版评论工作[J].国际新闻界,2006(11).