经下肢对比剂入路提高颈胸段动脉CT血管质量的对比研究

王国兴王玉林刘东升丁力军张继峰

经下肢对比剂入路提高颈胸段动脉CT血管质量的对比研究

王国兴1王玉林2刘东升1丁力军1张继峰1

颈动脉;主动脉,胸;头臂干;椎动脉;血管造影术;体层摄影术,螺旋计算机;造影剂;注射,静脉内;隐静脉

64排螺旋CT的时间分辨率及空间分辨率使无创性头颈部动脉CT血管成像(CTA)趋于成熟及完善,基本取代了常规数字减影血管造影检查,并广泛应用于临床[1-2]。然而,由于临床上常规选择右上肢肘部静脉作为对比剂入路,使颈胸段静脉内直接高浓度对比剂产生伪影干扰,对颈胸段动脉CTA质量造成很大的影响,引起动脉管壁细小病变显示不良、低估粥样硬化斑块体积,导致血管狭窄程度被低估,甚至CT减影失败[3-4]。本研究采用经下肢静脉注射对比剂入路,并与常规右上肢肘静脉对比剂入路进行比较,以消除相邻静脉内直接高浓度对比剂伪影的干扰。

1 资料与方法

1.1 研究对象 随机连续选择2014年1—10月于遵化市人民医院行头颈部动脉CTA联合检查的31例患者作为研究组,其中男13例,女18例;年龄26~76岁;均经下肢对比剂入路,于下肢内踝前方大隐静脉预置静脉套管针。对照组:随机连续选择2013年5—12月于遵化市人民医院行头颈部动脉CTA联合检查的50例患者,身高、体重与研究组患者匹配,其中男36例,女14例,年龄32~77岁;均经右上肢对比剂入路,于右侧肘静脉预置静脉套管针。

1.2 仪器与方法 使用GE Optima 660-64排螺旋CT机检查,采用Stellant双筒高压注射器,套管针型号均为18G;扫描参数:层厚0.625 mm,层距0.625 mm,螺距0.984∶1,管电压120 kV,矩阵512×512;采用非离子型单体对比剂碘海醇350(17.5 gI/50 ml),注射剂量按小于1.5 ml/kg计算,总量常规小于90 ml/人次,注射速度均为3 ml/s;对比剂监测点选择主动脉弓部;根据情况选择单次或2次扫描技术,单次扫描为对比剂峰值触发曝光技术直接增强扫描,2次扫描技术扫描参数完全一致,先平扫,再采用对比剂峰值触发曝光技术进行增强扫描。

1.3 图像后处理 所有图像传至ADW 4.6后处理工作站,进行最大密度投影(MIP)、曲面重组(CPR)及容积再现(VR)成像处理(2次扫描采用剪影技术VR成像)。

1.4 图像质量评价

1.4.1 客观评价 ①以主动脉弓部对比剂充盈CT值≥300 HU为界值,大于此值则图像质量符合诊断要求密度。研究组31例患者主动脉弓部平均CT值为362 HU,对照组50例患者主动脉弓部平均CT值为376 HU。②对原始轴位图像进行测量,分别选取主动脉弓中部及头臂干动脉分叉处,感兴趣区(ROI)置于相应动脉管腔内,选取血管中心部,避开管壁钙化,ROI面积选取相应血管断面的1/3~1/2,避免部分容积效应影响,分别测量主动脉弓中部及头臂干动脉分叉处(包括右侧颈总动脉及锁骨下动脉起始部)CT值。测量软组织CT值时,ROI选取右前上胸壁靠近锁骨下静脉的胸大肌及胸小肌,ROI面积选取相应肌群断面的1/3~1/2。每个部位测量3次取平均值。以被测密度的标准差的平均值作为图像背景噪声(用SD表示),并根据公式(1)计算对比噪声比(CNR)。

1.4.2 主观评价 ①研究组31例患者中,4例患者主动脉弓部对比剂充盈CT值为250~300 HU,VR成像质量有所下降,MIP及CPR成像质量不受影响;对照组50例患者主动脉弓部对比剂充盈CT值>300 HU,均符合诊断要求密度。②研究组成像动脉的相邻静脉内未见对比剂充盈,从根本上消除了相邻静脉内直接高浓度对比剂产生的伪影干扰[5],原始图像及重建图像对比剂混合均匀,图像清晰,边缘锐利,成像动脉内高浓度对比剂也未对血管壁及周围组织产生影响。③对照组50例患者中均见成像动脉的相邻静脉内直接高浓度对比剂充盈,其中37例患者出现不同程度的静脉内直接高浓度对比剂伪影干扰[3],表现为:成像动脉边缘毛糙、锐利度下降;成像动脉局部管腔密度减低;血管内贯穿性放射状伪影;成像动脉截断或节段缺失假象。其中15例患者的伪影对诊断结果的准确性产生影响。

1.5 统计学方法 采用SPSS 17.0软件,两组患者CNR比较采用成组资料t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

对照组伪影明显,影响诊断;研究组患者主动脉弓部CT值略低于对照组,但两组图像比较无明显视觉差异。研究组患者颈胸段成像动脉平均CNR值约为19.3,而对照组患者颈胸段成像动脉平均CNR值仅为10.5,两组图像存在明显差异。对照组50例患者行常规右上肢对比剂入路,升主动脉、无名动脉、右侧锁骨下动脉、右侧颈总动脉和椎动脉起始部不同程度地受相邻静脉内直接高浓度对比剂伪影干扰,导致以上动脉管壁不清晰,管腔密度不均匀,甚至造成管腔狭窄、管腔截断及节段管腔缺失的假象,对以上动脉是否存在病变、管腔是否狭窄及狭窄程度无法做出准确的判断,影响临床准确诊断和治疗。

研究组31例患者经下肢对比剂入路,均从根本上消除了头臂静脉及上腔静脉内直接高浓度对比剂对颈胸段显影动脉的伪影干扰,获得的颈胸段成像动脉管腔对比剂混合均匀,未对周围组织产生伪影干扰,动脉管壁清晰可辨,相邻静脉内直接高浓度对比剂伪影被彻底消除,成像动脉血管腔、血管壁及血管外结构对比分明,成像动脉管壁及管腔病变情况及程度清晰可见;尽管其中4例图像质量有所下降,但均为早期检查患者,仍能满足临床诊治的需求。

研究组与对照组图像比较,均能从根本上消除头臂静脉及上腔静脉内直接高浓度对比剂伪影干扰,保证颈胸段动脉CTA成像质量,差异有统计学意义(P<0.01)。两组伪影干扰图像见图1~5。

图1 男,52岁,脑梗死。经右上肢对比剂入路,图像示上腔静脉内直接高浓度对比剂对主动脉弓部放射状伪影干扰

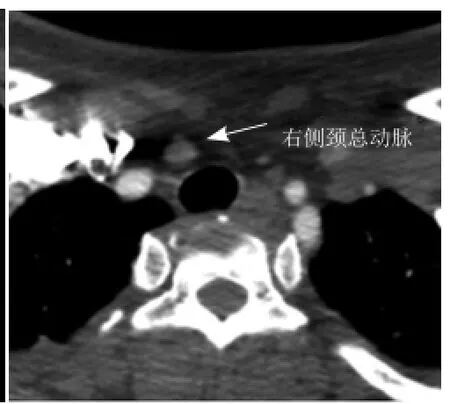

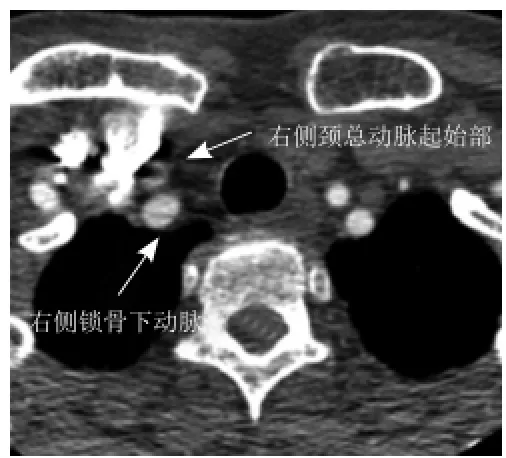

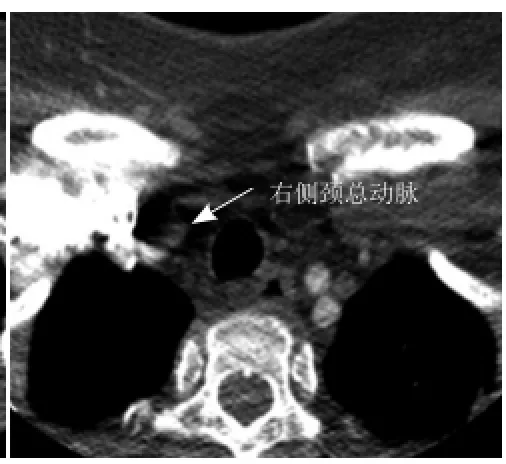

图2 女,44岁,脑梗死。经右上肢对比剂入路,图像示右侧锁骨下静脉内直接高浓度对比剂对右侧颈总动脉起始部伪影干扰,导致其成像密度减低、管壁毛糙假象(箭)

图3 男,49岁,脑梗死。经右上肢对比剂入路,图像示右侧锁骨下静脉内直接高浓度对比剂对右侧颈总动脉及锁骨下动脉起始部横行伪影干扰,导致右侧颈总动脉起始部成像密度减低、局部管壁不连续假象(箭)

图4 女,42岁,高血压。经右上肢对比剂入路,图像示右侧锁骨下静脉内直接高浓度对比剂对右侧颈总动脉及锁骨下动脉起始部放射状伪影干扰,导致右侧颈总动脉起始部截断假象,右侧锁骨下动脉起始部无法评价(箭)

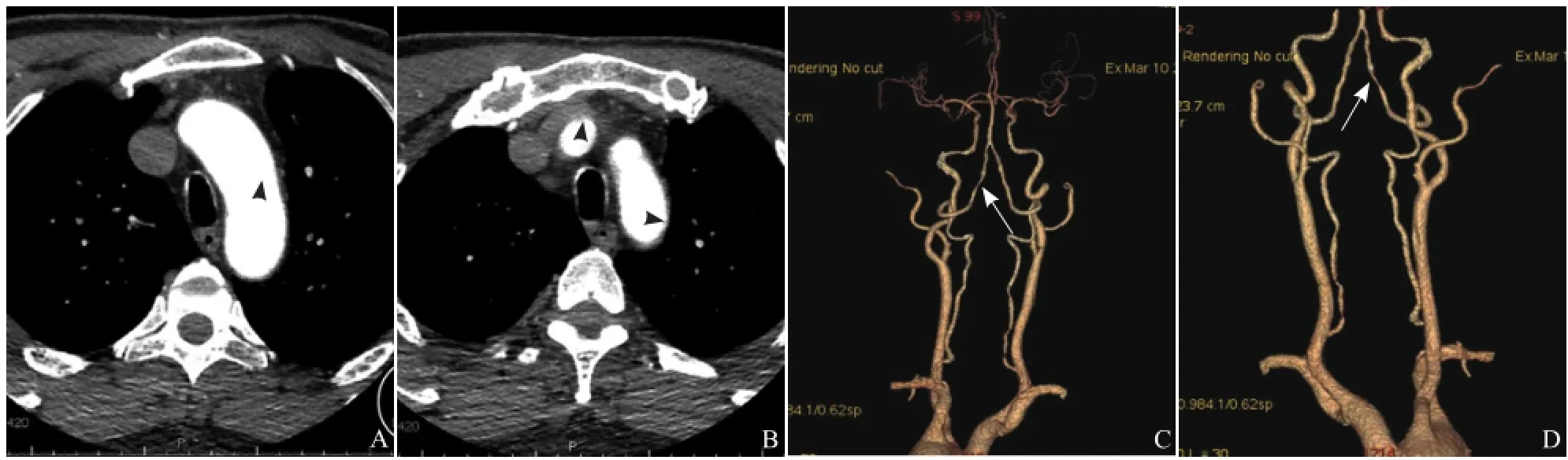

图5 男,52岁,动脉粥样硬化。经右下肢对比剂入路,横轴位原始图像示成像动脉周围无静脉内高浓度对比剂伪影干扰,成像动脉管腔密度均匀,管壁光整,管腔、管壁及周围结构分界清晰,箭头示主动脉弓部及无名动脉(A、B);剪影VR图像示管壁清晰、无血管外伪影干扰征象,两侧椎动脉V4段粗细不均匀,左侧局限性狭窄,箭示左侧椎动脉V4段狭窄处(C、D)

3 讨论

缺血性脑卒中患者多数病变根源在颅外动脉,尤其是需要急诊评估是否行血管内治疗的急性缺血性脑卒中患者[6],如何提高颅外动脉,尤其是颈胸段动脉的成像质量,提供动脉血管的病变、解剖及血供的真实信息,为临床制订治疗方案及评估预后提供清晰的影像信息尤为重要[3-6]。

在临床工作中,选择右上肢肘静脉作为对比剂入路的首选部位具有3大优势:①静脉回流心脏距离较短;②肘部可供选择静脉较多[7];③静脉异常回流几率小;但由于人体体循环动、静脉血管伴行的解剖特点,经右上肢肘静脉对比剂入路,右侧头臂静脉及上腔静脉内直接高浓度对比剂伪影干扰,对伴行动脉成像质量会产生严重影响,不仅会降低相邻动脉成像的清晰度及血管边缘的锐利度,甚至还可造成局部动脉无法评价及产生节段血管缺失的假象。如何降低及清除颈胸段入路静脉内直接高浓度对比剂伪影对伴行动脉成像质量的影响,给临床CT检查提出更高的要求,检查时除设备因素外,既要考虑受检患者本身的因素,如心率、体重指数(BMI)等,又要权衡对比剂注射速度及总量对扫描图像质量的影响,在实际工作中很难把握。

通过实践,根据人体解剖结构的特点,尝试下肢静脉对比剂入路方法,改变对比剂回流心脏路径,避开入路静脉内对比剂对需要成像动脉的干扰,彻底消除了颈胸段静脉内直接高浓度对比剂对伴行动脉成像质量的影响,颈胸段动脉管壁清晰、与周围脂肪对比明显,管腔对比剂混合均匀,管壁、管腔病变情况及程度更趋于真实,检查结果更趋于准确。此方法除常规设备因素外,只需要关注患者的BMI,根据BMI适当调整对比剂注射速度及总量,临床操作简便。

下肢静脉对比剂入路选择内踝前方大隐静脉置管,较右上肢静脉对比剂入路具有以下优势:①内踝前方大隐静脉位置表浅、恒定[7];②该静脉血管较粗大,一次预置套管针成功率更高;③踝关节活动度较肘关节幅度小,置入套管针不易折曲、阻塞;④对比剂入路静脉直接避开颈胸段成像动脉;通过改变对比剂回流心脏路径,彻底消除入路静脉内直接高浓度对比剂对颈胸段动脉成像的伪影干扰。在此对比剂入路方法中,对比剂循环至主动脉弓部时间相对较长,检查时对比剂监测峰值曝光启动时间需适当延迟。由于下腔静脉管径大于上腔静脉,相同团注速度的对比剂血药浓度会略低于右上肢静脉入路法,但不会对图像质量产生影响;检查时只需要根据患者的BMI适当改变对比剂团注速度和总量,即可以得到颈胸段成像动脉的清晰图像。

通过对比研究,经下肢静脉对比剂入路颈胸段动脉CTA方法操作简单易行,彻底消除了颈胸段静脉内直接高浓度对比剂对相邻动脉成像质量的影响,使颈胸段动脉管壁、管腔病变情况及程度更趋于真实,检查结果更趋于准确,不失为一种好的对比剂引入路径的做法。孙卫红等[5]对对比剂不同注射途径进行研究,发现经下肢静脉注射对比剂时,颈部静脉的显影对颈部动脉起始段观察几乎无干扰,结论相同。然而,目前该做法并未在临床上广泛使用,其原因可能为:①能活动或自由活动的患者,预置的套管针可能限制其活动;②脚踝部卫生状况差的患者,消毒不彻底有感染风险;③对比剂用量可能会增加,有可能增加患者的肾脏负担[2,8];④对比剂在血管内循环时间相对较长,对于缺血性脑卒中联合检查中的脑CT灌注成像检查尚困难。

本研究的局限性:选择不同对比剂入路只做了相同团注速度下对颈胸段动脉成像质量影响的研究,而未对团注等量对比剂、相同团注速度下对不同BMI患者该部位动脉成像质量进行研究,探索在保证图像质量的前提下,最大限度地减少对比剂用量,将是今后的研究方向。

此外,当外周循环明显异常,尤其是下肢有明确的静脉血栓、有比较严重的静脉曲张或既往实施过静脉曲张手术时,应放弃下肢静脉对比剂入路,以免导致检查失败。

[1] Remy-Jardin M, Pistolesi M, Goodman LR, et al. Management of suspected acute pulmonary embolism in the era of CT angiography: a statement from the fleischner socoety. Radiology, 2007, 245(2): 315-329.

[2] 张龙江, 卢光明. CT血管成像静脉注射对比剂的原则和策略.中华放射学杂志, 2011, 45(6): 597-600.

[3] 梅霞, 董颖, 桑燕, 等. 不同部位注射碘对比剂对多层螺旋CT颈部动脉造影检查图像质量的影响. 中华现代护理杂志, 2015, 21(28): 3401-3403.

[4] 李伟东, 董玉姝. 螺旋CT减影在头颈部血管性疾病中的应用价值. 中国当代医药, 2012, 19(31): 105-106.

[5] 孙卫红, 王涛, 徐青松, 等. 对比剂的不同注射途径对64层螺旋CT颈部动脉成像的影响初探. 中国临床实用医学, 2010, 4(4): 154-155.

[6] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014. 中华神经科杂志, 2015, 48(4): 246-257.

[7] 柏树令, 应大君. 系统解剖学. 第8版. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 225, 227.

[8] 张龙江, 祁吉. 对比剂肾病: 一个值得关注的问题. 中华放射学杂志, 2007, 41(8): 882-884.

(本文编辑 张春辉)

10.3969/j.issn.1005-5185.2016.11.020

R445.3

1.唐山遵化市人民医院CT/MRI室 河北遵化 064200;

2.解放军总医院放射诊断科 北京 100853

王玉林 E-mail: yuuleen@yahoo.com

2016-08-25

2016-09-19