中国粮食真的过剩了吗?

◇朱信凯 夏 薇

中国粮食真的过剩了吗?

◇朱信凯 夏 薇

【中国粮食不仅没有过剩,而且存在巨大的需求缺口。目前普遍认同的“紧平衡”是持续政府高强度支持政策下的假性均衡】

核心观点:

1.当前普遍认同的粮食供求“紧平衡”是存在市场扭曲的假性均衡,实则为不平衡,存在巨大需求缺口。

2.中国作为一个快速发展的经济和人口大国,供与求的内涵在不断发展变化,不平衡是常态,平衡与不平衡均是动态调整过程,不必对市场正常调整过于忧虑。

3.必须实现两大战略转变:保障“食物安全”战略应取代“粮食安全”;保证“基本平衡”战略应调整为“动态调整+局部平衡”。

4.建议粮食最低收购价以半年至1年国际均价为基础并适度上调,倒逼市场降低生产成本,提高生产效率,改变未来收购价格刚性上调的市场预期,引起粮价的上涨。

澄清“粮食过剩论”的至关重要性

粮食对个人及国家的重要意义无需赘述。但需要强调的是,粮食生产尤其依赖自然资源和气候状况,具有不稳定性,但粮食需求为刚性需求,供需极易产生背离,引起粮食价格剧烈波动。轻率接纳粮食过剩论,贸然减少粮食生产和储备,可能会产生严重危害甚至灾难。

易引发通货膨胀,增加贫富差距,降低实际购买力,影响经济健康稳定发展。最新研究结果表明,在粮食存在宏观调控期间,粮价和CPI不存在协整关系,但市场化后关系显著,即粮价每变化1%,CPI可能随之变化0.98%。

可能引发严重的社会危机,并演变成世界粮食危机。2008年的世界粮食危机,直接导致33个国家发生抗议和骚乱事件。特别值得注意的是,当时的稻米产销国泰国、越南、印度都限制出口以保内需。

可能导致农业多年来形成的良好形势逆转。目前国家扶持粮食发展的政策,旨在扶持农业发展、增加农民收入、增强农民务农积极性、保持农业产出和农产品价格稳定。如果“粮食过剩论”被普遍接受,可能会减少农业投入,导致形势逆转。

“粮食过剩论”之辩证分析

未来保障“吃”的安全在于“食物安全”,而非局限于“粮食安全”

食物安全应涵盖4个核心要素:①保障粮食的稳定有效供给;②保障所有食物的稳定有效供给;③保障所有食物的质量安全;④保障所有人可获得安全、健康、营养、多样化的食物。粮食安全是最核心、最基础的层次,但食物安全更具有前瞻性的战略意义,符合可持续发展需要。

将“粮食安全”提升到“食品安全”的高度,符合当前国情,符合“十三五”推动农业现代化的发展思路。

根据 《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》调查数据显示,国家城市和农村居民膳食中谷类食物的供给比分别为47%、59%,相比1978年我国居民每日热量的82.7%由谷物类提供发生了质的飞跃。目前已进入动物蛋白质消费高速增长和饮食品种、结构、营养多样化快速发展期,其他食物的重要性已经超过了粮食。因此,“粮食安全”的核心战略地位应当让位于“食物安全”。

中国的粮食不仅没有过剩,而且存在巨大的需求缺口

从绝对数量看,“十二连增”和年总产6亿t的规模表明,中国的粮食已实现数量上的相对充足,但没有绝对性过剩,而且存在潜在的巨大需求缺口。主要论据有以下几点:

第一,粮食连续11年增产,挑战了农业丰歉交替的自然规律,依赖的是对包括财政资源在内的各种资源高强度开发和使用。自2006—2008年逐步取消农业税,农业财政投入从财政支出的7.9%上升到9.5%,数量上两年直接增加了2 228亿。目前,“三农”的相关支出更是达到了财政的10%左右,力度空前。10年间,农业相关投入平均年度增长率达到20%,远远超过粮食年均2.6%的增长速度。与此同时,粮食增产,还高度依赖于对各种生产资料的增速投入。化肥使用保持年均2.6%的增长速度,且无下降趋势。

第二,虽然粮食产量持续增多,但进口也同时达到空前规模,这恰恰是受到市场真实需求推动的结果,表明目前的粮食供给未能充分满足潜在需求,空间巨大,尤其是饲料用粮。自2008年以后,粮食供需缺口逐年扩大,直接刺激了进口。目前我国粮食进口格局依然是大豆主导型,最近几年,小麦和稻谷的进口呈爆炸式增长。10年间大豆进口量增加了2.5倍,占国内市场的85%左右。2011年短暂滞涨后,大豆重新以年均10%的速度增长,2014年增速更是达到13%。大豆进口主要为饲料用粮和油脂加工。这恰好说明,国内市场不仅对饲料用粮和肉类蛋白存在巨大需求,而且增长异常迅猛。

第三,国内粮价已经远超加关税后的进口产品,说明粮食生产效率低下、市场不均衡、价格直接补贴政策已经严重扭曲了市场。本研究发现,价格倒挂幅度与产品单产国际比较优势 (劣势)显著相关。2006—2012年,我国水稻、小麦、玉米、棉花、油菜籽、甘蔗价格年均涨幅均低于同期成本涨幅,到2013年我国大宗农产品国内价格已全面高于国际价格。2015年1—9月的价格显示,中国国内批发市场的小麦、玉米、大米平均价格分别比进口到岸完税后的成本价高 36.6%、50.6%、41.6%。例如,中国大豆每公顷平均单产低于世界平均水平约20%~25%。

第四,粮价年年上涨,种粮收益却持续下降,其表层原因为成本增加,根本原因则为生产效率低下、农药化肥等过度使用以及粮食直补和最低价收购政策引起对价格的直接干扰。粮食补贴和最低收购价递增预期,在市场博弈中,引起投入品价格提前上涨。粮价推动在对物价上涨产生传导后,在人力成本的货币化和显性化的综合影响下,与生产资料价格上涨发生了反馈作用。

这种潜在的巨大需求缺口具体表现在以下几个方面:

功能性缺口。不是所有的粮食都是饲料用粮。即使粮食丰富、有盈余,并不意味着有条件将这些粮食立即或有效地转化为肉类。

质量性缺口。中国消费者已经不满足于买得到,而是需要好品质、安全信得过的产品。目前的粮食和加工、转化产品尚不能全面满足安全、放心的要求。

增长速度缺口。2003—2012年间,中国居民人均肉类产品的消费年均增长率为1.6%,若转化为对应饲料用粮的速度,加权后的年增长速度约为5%~8%,这远远超过了目前粮食生产3%左右的年增长速度。

结构性缺口。目前的粮食供需结构均存在品种结构、地区区域、群体差异。

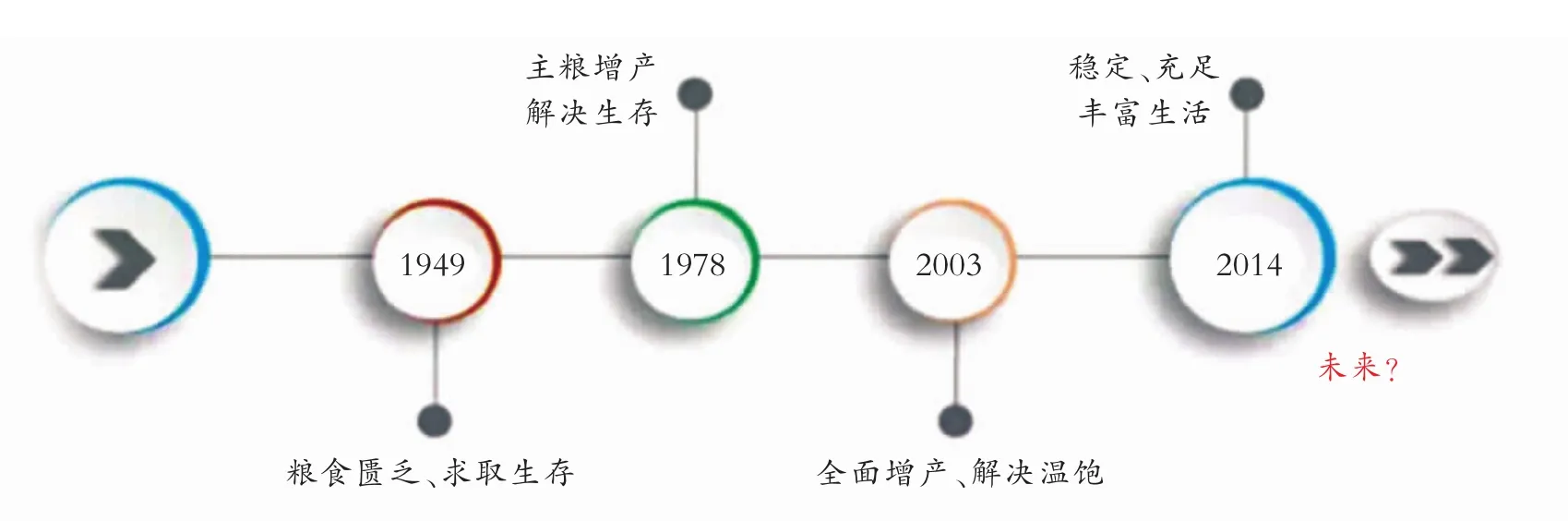

从历史发展看,粮食的供与求始终都是动态发展的概念,粮食的供需平衡是动态发展的过程

作为快速发展的新兴经济体和人口大国,从其发展历程看,粮食的供与求是动态发展的概念,每个阶段都有其具体内涵,每个阶段也经历不平衡到平衡再到不平衡的动态发展过程。

第一阶段是新中国成立至1978年改革开放。阶段特征为:物质极度匮乏,计划经济,解决粮食供给量的问题,保证大多数人的基本生存。

第二阶段是1978—2003年。阶段特征为:粮食产量大增,但年际波动性剧烈,国家调控下的市场流通,口粮消费下降,饲料用粮激增,解决粮食供给总量和市场稳定性问题。

第三阶段是2003年至今。阶段特征为:粮食流通的市场化、粮食市场的全球化、国家托市政策的制度化,解决的主要问题为同时保障总量、多样性、稳定性和安全性。

政策建议

实现两大战略转变。第一,实现从“粮食安全”战略向“食物安全”战略的转变;第二,新常态下粮食安全的战略目标应由“基本平衡”转变为“动态调整”下的“局部平衡”。“动态调整”是指多维食物供需体系内的供给规模和结构应由市场主导,允许短期价格正常波动。“局部平衡”指在市场基础上,通过政府的宏观调控,维护核心的“口粮安全”,调整饲料用粮布局。尤其须改善大豆进口依赖,实现饲料用粮的国产进口相对平衡。

实现一大职能转变。需要对政府治理的顶层设计进行改革,以“食物供应链体系”为指导方针,建立农业部大部制和食品安全监管体系,整合目前分散的管理职能。

调整当前粮食补贴和收购政策。最低收购价建议以前一期(半年或1年)的国际市场平均价格为基准,适度上调设定。逐步弱化“保价格”功能,强化其市场调节机制,改变未来收购价格水平刚性上调的市场预期对粮价上涨的推动。“保收入”的功能通过种粮农民收入直补、自然灾害损失补贴、农业保险补贴、提高养老保险和医疗保险水平等方式实现,以增加种粮纯收入。

▲“粮食安全”政策内涵的发展历史