回归与反思:黔北民族地区山地农业结构发凡

摘要:清乾隆年间,贵州黔北民族地区居民利用“郡地多槲”,从山东诸地人工引入柞蚕,产出的“遵绸”质量与“杭绸”不相上下,远销国内外各地。为扩大柞蚕产业快速发展,黔北各族居民掌握了一整套栎属柞林培育技术,其结果不仅围绕着柞树林的培植,形成了农林牧复合的多业态产业,而且还大大促进了当地区域经济的发展,在贵州山地高效农业史上写下了辉煌一页。同时各民族由此定型下来的文化生态共同体,还对黔北山区生态维护发挥了不可替代的关键作用。

关键词:柞蚕饲养;多业态山地农业;文化生态共同体

中图分类号:F307.3文献标识码:A文章编号:1674-621X(2016)03-0022-08

柞树是贵州各族居民对壳斗科(Fagaceae)植物的泛称,而内地的汉族居民则是将其泛称为“槲”或“柘”,别称还有栎树和橡树等,这类乔木具有易成活、适应性强,生长速度快等特点,该类植物的树叶是柞蚕的主要饲料。黔北为贵州北部地理单元的俗称,其范围涉及今遵义全境及其毗邻地带。历史上这一地区森林茂密,古木繁多,丛林中“多槲树”。当地各族居民在长期经营山地农业过程中,利用柞树树叶可以培育柞蚕这一认识,从山东诸地引来柞蚕,并熟练掌握了柞树的培育技术,从而丰富了黔北山地多业态农业经济的内涵,推动了黔北地区经济的高速发展。因此发掘、整理这样的传统育林技术以及饲养柞蚕等配套技术,揭示其间的文化内涵,对于推动贵州山地农业的现代转型可以发挥积极的启迪和借鉴作用。

查阅学界成果,目前涉及此题域的著述主要有《贵州六百年经济史》[1]《贵州12个柞蚕品种与河33杂交一代的主要经济性状》[2]《小蚕不同饲育条件对柞蚕生长发育及产量的影响》[3]等。为深入此问题探讨,本文拟从黔北民族地区柞树林的培育,柞树与柞蚕经济诸方面出发,以为今天贵州山地多业态农业经济的升级换代服务。

一、柞树林的培育

黔北各族民众包括苗族、土家族、汉族、布依族等,不仅经营天然用材林,并从中获利,同时还大力护育经济林(如散生油桐、漆树、茶、乌桕等),造就了明清两代黔北农林牧多业态经济的繁荣。其中最值得注意的是,将柞蚕养殖称之为“林副业”,仅是一种表相。事实上黔北各民族经营的林业,是一种多业态的复合产业,即他们不仅经营森林,还经营多样化的动物饲养,而且在林地中还要实施农耕,对各类产品还兼营手工业加工,以至于称之为辉煌的山地林业名不副实,应当正确的称之为“多业态经营的山地农业”,才能表达其间的复杂性和多样性。

有清一代,在多业态山地高效农业支撑下,外界最熟悉的产品正好是黔北柞蚕,以至于清代典籍皆将黔北民族地区的经济繁荣,泛称为“柞蚕业兴盛”,而很少注意其间还隐含着农林牧副诸产业的复合并存。为便于利用史料的需要,本文以柞蚕业的知识和技术发掘为主线,去展开上述相关问题讨论。

据典籍所载,黔北民众拥有一整套对柞树林培育的丰富本土知识和技术,并以此奠定柞蚕经济的兴盛。为此我们将有关柞树培育知识和技术,按育苗、林木矮化、薅林等3个方面展开具体分析:

据《黔南识略》卷三十《遵义府》载,郡地多橡,“橡一名槲,黔人谓之橡,又谓之青棡树。子房生实,如小枣,叶厚者更宜蚕。植法:于秋末冬初收子,不令近火。冬月,窖子于土内。春则茁芽,三年后,可以饲蚕。饲后息以一年,或一季,乃复饲。至四年五年者,伐其本,俟新(枝)肆出,饲如前。树欲稚,叶欲茂,蚕茧始形繁茂”[4]243。通观此段史料,不难发现,这是在柞蚕业已经高度兴盛的背景下,才得以展开的技术说明,而这些说明的背后,无不隐含着多业态经营的客观事实。对柞树育苗而言,该资料明确指出收获的柞树种子不能随意存放,而必须储存在地窖当中,使其自然发芽,然后才实施移栽定植。如果换用现代技术术语,应当表达为“催芽萌发”后,再实施“带芽定植”。

对于育苗而言,采用此套技术,既可以避免种下的种子被动物吞食,又可以防范树种霉变,确实是一项至今具有传承价值的本土技术。更重要的还在于,该资料明确提到了“窖藏”,即“冬月窖子于土内”,这还可以间接佐证,挖掘地窖储存粮食,在当时的黔北各民族中,早就是普遍推行的技术规程,所储存的物品当然不限于柞树子,而是所有的农林牧产品都可以用“窖藏”去储存。“窖藏”也就自然成了当地多业态经营的一项标志性技术。

实施“乔木矮化”是发展柞蚕养殖业的关键技术之一。这是因为发展柞蚕养殖,需要的是树叶,特别是新发出的嫩叶,而非树杆,加之树形矮小更有利于对柞蚕实施监管。该资料则明确记载,“至四年五年者,伐其本,俟新(枝)肆出,饲如前。树欲稚,叶欲茂,蚕茧始形繁茂”。如果不经过田野调查,今天的读者基本上难以领悟其间的技术要领。事实上黔北各民族乡民在管理柞树林时,至少采用了四大技术。

1.砍伐柞树主杆。伐柞树杆时,当地各族乡民通常都要将树墩砍成圆锥状尖顶形,立地高从05m-15m不等。具体情况视大气潮湿程度为转移,湿度越大,立地越高,反之则立地较低。掌握这一技术的要害在于不能让新砍的树墩被病菌感染,否则就会造成死株。

2.催芽。柞树抽芽的旺季是初春,为了确保砍后的树墩能够顺利再生,砍伐季节必须选择在秋天落叶后。这样就不会遭逢病菌的感染,来年的春天则可以顺利旺盛发芽,即材料中所称的“俟新(枝)肆出”。同时从调查还获知,各族乡民对砍伐后的树墩砍口,还要实施技术性的后处理,比如用火焚,用糯米浆投抹,用植物油投抹等等。其目的都是防范病菌感染,限制寄生虫的滋生。值得一提是,此项技术操作不仅简单易行,而且成效极为明显。

3.迫使树墩再生。该技术也就是文本资料所称的“树欲稚”,其原理是通过人为控制下的树墩不断快速再生,使树墩长期保持旺盛的生命力,不断地抽发新枝。其间的技术操作包括以下3项:一是周期性的间伐,即文本资料所称的“至四年五年者,伐其本”;二是及时的加以利用,即文本所称的“乃复饲”,其原理是利用柞蚕的消费,去刺激柞树快速再生,萌发新枝;三是有节制的休闲,即资料所称的“息以一年,或一季”,其基本原理就是新发的枝条基本木质化后,就立即投入使用,使一个树墩可以连续使用50年左右。

文本资料言所未及者还包括如下3项内容:一是不管是间伐或主伐,伐下的柞木,在当时都是炭薪的加工原料,是黔北各族居民主要的手工业生产原料;二是柞树林在护林期,都要实施林粮兼种,这是多业态经营中的又一产业;三是在育林过程中,除了养蚕外,还要放养牛羊,则是多业态经营中另一项关键产业。黔北山羊和黄牛就放牧在这样的柞树林中,并成为黔北地区的名优特产品,畜牧业也是多业态经营的又一产业。多业态的有序组合才能收到资源的高效利用和生态的精心维护,达到两全其美之功效。

(乾隆)《黔南识略》卷三十《遵义府》“柞蚕”项有关柞树林培育的记载,由于受篇幅所限,行文过于苟简,今天的读者往往难知其详。但如果辅于道光时成书的《遵义府志》相关内容,不仅可以丰富(乾隆)《黔南识略》记载不足,利用我们在当代所做的田野调查,也可以获得准确的佐证。

(道光)《遵义府志》卷十六《物产》“种槲”项载:“槲实,九月拾之。掘坑埋其内,令芽。二月出而种之(九十月间,槲实老,且落。拾其坚好者,掘溽润处为坑,聚而土复之。至来年二月,皆生芽。乃分种之。若不窖之润处,则干而蠹,干则难生,蠹则不生也。不即种,而必埋,俟来年二月者,方冬土燥,仍恐其干而不生也)。行必相距三尺,毋已密(太密则得地薄,枝条不茂,且蚕时不便循行。若疏过三尺,又旷土可惜)。其生也,明年耘之,三年稍杀之,四年五年可蚕也。或生二年,尽伐之。俟蘖,又杀之,则速成树。凡下种,能和以猪血者,易生;且他日叶美,宜蚕(槲子入土,多为田鼠所食。分种时,以猪血涂之,可无此患。易生美叶,犹其余事)。槲生一二年,行间可种莜麦。三年则止(凡今年饲蚕之林,明年必不饲,谓之歇树。不歇树,则叶不茂,蚕亦瘠。新种之树,四五年始蚕,间年歇而蚕之,则三饲蚕之林,其树必近十年,则已高。移不难,即伐之,留其根,次年之蘖可饲子蚕。二、三、四年皆可食壮蚕,亦间年一饲,已高,仍伐之。一株可十余伐也。种槲一事,可谓一年之劳,百年之利)。”[5]477

这段资料的价值从表面上看,似乎是对(乾隆)《黔南识略》资料的丰富化和具体化,但若就实质而言,却在如下4个方面拱现了此项产业的多业态特色。其一是,明确的记载了在间伐过程中,可以实施规模化的农耕,即“槲生一二年,行间可种莜麦”。也就是说要实施林粮间作,利用旱地农作物的根系发育以及收割后的枯尸,使土壤变得疏松透气透水,使得土壤更利于柞树根系发育,使得柞树林更适于养蚕,而且还可以获得旱地农作的丰收,实现多种产业的和谐并存,以优化生态结构,有效地抑制水土流失。其二是,该资料明确指出每隔五六年就要对柞树实施间伐,而间伐的产品则是薪炭材料。间伐的技术目标是要使柞树矮化,使之多发枝,多产叶,提高柞蚕茧的产出水平,同时更有利于对饲养柞蚕的监管和保护,伐下的枝条用于烧炭,又可以实现养蚕,育林和手工副业的多业态和谐共荣。其三是,该资料还强调柞树林景观的延续性。即,原文所说的“种槲一事,可谓一年之劳,百年之利”。换句话说,在不断的利用过程中确保柞树林生态系统的稳定延续,从深层次而言是把利用与维护融为一体去对待。这对于匡正当前将利用与维护对立起来的习惯性偏颇无疑是一个有益的借鉴。其四是,整个柞树育林围绕柞蚕养殖而展开,但对于柞树林而言,则是尽可能的激活其再生本能,凭借其生物属性去满足人类的经济发展和生态维护的双层需要。而当前习惯性的偏颇恰好在于过分倚重现代技术,而忽视了对生物属性的高效利用,唯技术论恰好是需要反省的普遍性偏颇。对有生命的柞树林而言,资源利用应当建立在刺激其不断再生的基础上去展开,不应当将形成的生物资源仅作单方面的利用,单方面利用就会在无意中导致资源的浪费,同时还会导致生态系统中生物多样性水平的降低,经积累后,要么养成森林病虫害的蔓延,要么养成林下植被的萎缩,从而呈现为地表径流对表土的冲刷。而这样的弊端只有在多业态经营中才可以得到有效地化解。

以上材料言所未及的技术,在(道光)《遵义府志》卷十六《农桑》“蚕树”项还载:“槲种二三年及伐而蘖者,曰‘火芽,亦曰‘头芽。育子蚕宜。经蚕者,曰‘二芽,再蚕者,曰‘三芽(凡伐后,次年之蘖,曰‘火芽。二年曰‘二芽。三年曰‘三芽)。”[5]469“蚕忌”项又载:“蚕酷忌油桐,经其树,上其叶者,死。烘室中燃桐油者,及误以其木烘者,后生之蚕死。山有桐,除之;家有桐,谨之。又食白杨者,死。亦食他杂木致病。”[5]469“薅林”项再载:“薅林除荆棘杂草木也。去荆棘,以便人循行;去杂木,使无溷蚕羞。惟草不尽,欲蚕坠不至地也(土人云,杂木之中,枫亦不去。尝见《事务绀珠》载有枫蚕。枫叶始生,有虫食叶,如蚕,赤黑色,四月吐丝,光明如琴弦,海上人取作钓缗。知枫叶可以饲蚕也。薅不尽地,今日移蚕,昨日薅林矣)。其材即供薪蒸,若衣子地,则薅也,必务尽净(草亦务尽,衣子地皆未头眠之子蚕,力不健,风震叶,易坠,草不务尽,不易拾)。剪移:剪无时,枝空为度”等等[5]473。

以上3则资料对柞树培养技术的说明,可以视为对柞蚕养殖技术的补充,其补充的要点有三:其一是对再生的枝叶,要根据其老嫩饲养不同蚕林的柞蚕。其二是强调生物间的化感效应,明确指出桐油、白杨等植物对柞蚕的生长有害。其三是强调对养柞蚕的柞树林,也需要物种多样化并存,凡是可以保留的物种都需要尽可能的保留,才能稳定柞蚕的生长,进而才能推动薪炭、农耕、畜牧等其他行业的协同发展。因而可以从技术层面强调黔北的柞蚕生产恰好是一项多业态的农林牧复合经营,而不是单一性的蚕丝经营。

对今天的农学专家而言,上述3则资料提及的“坠蚕“一事,往往误以为并无深意,但其实不然。立足当地各民族的本土生态知识而言,这样的强调恰好是一言中的。当地各民族老乡都相信柞蚕蚕茧的产丝量高低,或者说蚕茧是否厚实,与柞蚕受到惊吓后拖着丝从树上垂落地下次数直接关联。柞蚕在生长过程中受到惊吓的次数越多,坠落下来的次数越多,那么未来结成的茧越厚实。以往不少学者都认为黔北乡民的这一说法荒诞不经,但其实则不然。任何一种生物都有求生的本能,对柞蚕而言,也是如此,为逃避各种天敌的危害,求生的办法仅止于系着丝垂落地面。等天敌飞过去后,再沿着丝爬回树梢觅食为生。受到的惊吓越多,蚕体内丝囊储备的丝汁也会因求生自然增多,未来结茧时产丝量必然大增。各族乡民正是基于这样的理解,虽然他们手里有的是猎枪,但对于柞蚕的天敌喜鹊、山雀、伯劳等柞蚕的天敌,很少射杀,而只是放空枪吓飞他们。目的是希望他们再来,使自己的蚕多次坠地,这样才能实现蚕茧的丰收。就这一意义而言,各族乡民所经营的柞蚕养殖并不是室内蚕棚养蚕,而是柞树上的放蚕收茧。其间的本土智慧正在于不是要杀灭天敌,而是妙在利用天敌,服务于柞蚕的高产。而这一点恰好是当代的农学专家们认识的偏颇所在。造成偏颇的原因全在于当代的农学专家由于过分习惯于室内饲养蚕,室内饲养的蚕自己的逃生本能已经被窒息,遇上天敌只能靠人去帮他们清除,否则就只能坐以待毙。但野放的蚕柞蚕则不同,由于它们的野性并未泯灭,它们要逃生就得储备更多的丝汁,以备随时取用,逃生的次数越多,就会刺激柞蚕更多地储备丝汁,未来的产丝量就会更大,饲养的环境不同,对付天敌的办法和增加产丝量的办法自然就会随之而异。现代农学家出现这样的认识偏颇,并非他们的聪明才智不足,而是忽略了生产背景差异,无意中造成的判断失误。

正是上述各项鲜为人知的本土知识和技术,才确保了黔北民族地区青棡林成了当地特有的经济林。典籍中记载不绝于史志,如(乾隆)《黔南识略》卷三十《遵义县》,卷三十一《桐梓县》《绥阳县》《仁怀县》,(民国)《贵州省农业概况调查》第四章《农产》,何辑五在《十年来贵州经济建设》,(民国)《遵义新志》,(民国)《续遵义府志》卷四十四《物产》等都载有,地多“青棡”,足以佐证,各民族的本土知识获得了大面积的普及和推广,在贵州历史上形成了影响全国商品化的特有名优特产。其中决不能忽视之处恰好在于,这不是一项单一的蚕丝产出,而是一种多业态的山地高效农业。这样的山地高效农业不仅属于历史,也应当属于当代和未来,当代值得创新之处,仅在于如何针对性的引进现代科技,以兑现资源的高效利用和生态的精心维护的完美兼容。

二、柞树与柞蚕经济

历史典籍言所未及者,也需要引起学界的高度关注。黔北广大民族地区,其原生的生态系统大多属于常绿阔叶和落业混交林,而各民族居民凭借其传统文化去实施生态改性,最终形成的柞树林群落,则是壳斗科植物为主的落叶阔叶林生态系统。应当看到这样的系统性调整,必然也会引发一系列的生态问题,所不足部分都得靠人力去加以完善和健全。具体表现为各族居民都需要不断的投入劳动去实施森林间伐再生,清除杂树和控制林下的草本植物,使人工柞树林的结构调整更有利于多业态农业经营,也才能确保壳斗科植物优势地位的稳定延续,柞蚕业也才有生成的基础,与之相辅的多业态其他产业也才能够和谐共荣。然而如果顺着史志记载的线索,重点关注柞蚕经济的发展,那么如下一些事实对今天就更具有启迪价值。

首先是后起的黔北柞蚕业可以反超传统的丝织中心,即江浙闽粤等地。并不是简单的模仿所能实现的发展目标,而是一系列艰苦劳动和聪明才智共同作用的结晶,各民族的本土知识和技术发挥了至关重要的作用。(乾隆)《黔南识略》卷三十《遵义府》载:遵义“郡境弥山漫谷,一望蚕丛,丝之值倍茧,紬之值倍丝。其利甲于黔省,其紬行于荆、蜀、吴、越间矣”。这一记载表明清乾隆时期,黔北地区的柞蚕生产和丝织业,已经反超了传统的丝织中心,柞蚕纺织品几乎覆盖了整个长江中下游。又据(道光)《遵义府志》卷十六《农桑》载,“遵绸之名,竟与吴绫、蜀锦争价于中州。远徼界绝不邻之区”。“秦晋之商,闽粤之贾,又时以茧成来带鬻,捆载而去,与桑丝相搀杂,为绉越纨缚之属。使遵义视全黔为独饶”等。这项记载从字面上看,似乎仅止于强调黔北的柞蚕业已经反超了吴越等传统的丝织中心,但如就实质而论,如下3点却不容忽视:其一是,黔北的柞蚕经济是一项第一产业和第二产业的混合产业,它不仅能产出蚕茧,而且还能够就地制造出精美的具有地方特色的丝织品来,正是仰仗了农业和手工业的有机结合,反超吴越才最终成了事实,而这一点正好是多业态经营的优势所在。

其二是,黔北柞蚕经营已经成了一种外向型的商品化产业。产出的蚕茧可以招引四面八方的商客来此批量采购蚕茧,从而左右了国内丝价的涨落。这一点在鸦片战争后,其价值显得尤为突出,因为清政府赔付西方列强的赔款项中,有一部分就得力于黔北的柞蚕出口。鸦片战争后,这些蚕茧还远销国外。

其三,更值得注意的是,黔北柞蚕还可以升级换代,它与桑蚕蚕丝混合纺织后,还能织出更其高档名贵的丝织品。这更足以说明,黔北地区的林业、养殖业、商业、手工业“四合一”的多业态经营结构,才是黔北柞蚕经济兴盛的文化生态基础,故才有“黎平之民富于木,遵义之民富于丝”之说[4]19。

黔北柞蚕经济的兴盛,还与地方官员真正懂得因地制宜的重要性不无关系,也与政府部门的大力推广息息相关,还与他们重视民间传统、乐意向民间学习存在着相关性。如下三则史料即可从中管窥一斑。(乾隆)《黔南识略》卷三十二《正安州》载,州境“土产山茧紬、家机紬、土花绫之属”。又说该州“向无蚕丝。乾隆十三年,州吏目徐阶平自浙携蚕种来,教民饲养,因桑树较少,先以青棡叶饲之”。“食青棡者为山丝”,“商通各省,贩运甚多”[4]265。这一记载中隐含着一些容易被忽视的关键细节,那就是政府引进蚕种,并不是简单的仿效照搬,而是引导乡民对外来结束进行了消化吸收,对蚕种也做了相应地育种改良,才能最终获得成功。(道光)《遵义府志》卷十六《农桑》载,“正安向无织絍之业。乾隆十三年,吏目徐阶平自浙江购蚕种来州,教民饲法。正安蚕茧较大于江浙。初,州地少桑,阶平教饲柘叶”。乾隆二十六年,仁怀厅等处“结茧数万,试织茧绸,各属效行”[5]477-478。这两则记载,同样隐含着对外来技术的消化吸收和升级换代问题,官吏在其间的贡献虽不容低估,但各族乡民勇于尝试,敢于探索,同样是获得成功的关键,对此决不能因为文献记载过于粗疏,而不加细究,事实上当时贵州所产的丝织品,由于所用蚕丝与江浙蚕丝性质不同,烧丝,粘纱,制造的工艺要求也会因之而异。在没有成功经验直接仿照的情况下,各族乡民对勇于探索和实践一项也不能少,否则黔北丝织品反超传统的丝织中心是绝对做不到的。

自明清改土归流以来,贵州引进外来物种的例子,不绝于史志,而称得上成功者,黔北的柞蚕引进就是一例。其成功的要诀全在于政府部门对因地制宜有清醒的认识,是针对贵州的生态背景去有选择地引进柞蚕,而不是以利益为先导去引进外来作物,这正是柞蚕能造福黔北的原因之所在。而玉米的引进,因大规模的山地垦殖,反而造成了今天大规模的水土流失、石漠化灾变等。失败的原因正在于,没有注意到贵州地区山高坡陡,重力和流水侵蚀严重,玉米是一种高杆作物,对地表的覆盖能力低下,一旦毁林种玉米,其生态隐患将极为严重,这样的教训直到今天,仍值得认真吸取。柞蚕引进成功的另一个关键是对当地各民族文化特点地有正确认识,也至关重要。上述资料虽然都没有正面提及这一点,但查阅明代典籍,却不难获知,在播州杨氏土司统辖黔北地区的年代里,播州土司一直是皇木的供纳基地[5]533-549,又是国内茶叶的供纳基地[6],还是乌蒙马的培育基地[7],而粮食的生产反而有限[8]。正是黔北民族地区早已有了多业态经营的社会文化基础,因而引进柞蚕不仅容易成活,而且还可以获得坚实的制度性保障。因而黔北柞蚕经济的兴盛,不仅是天时地利,更是人和助推的结果。

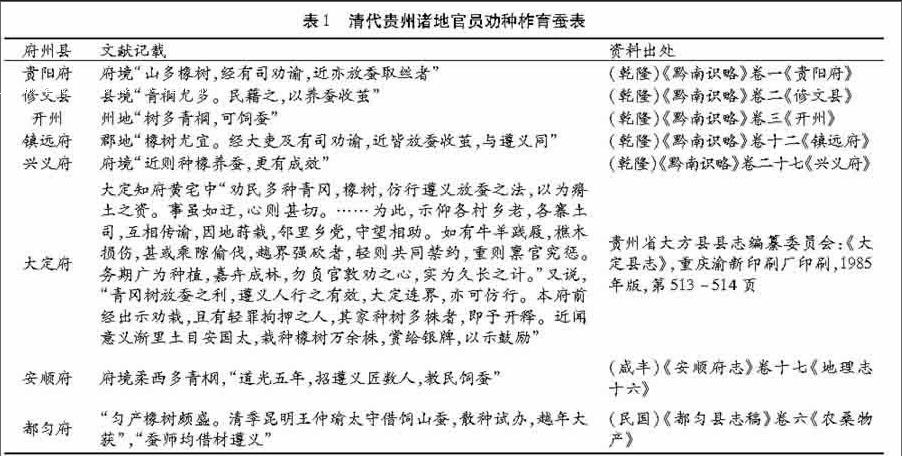

需要注意的是,黔北柞蚕经济的发展还带动了贵州其他地区的发展,其中不少残存的土司和土目,都以各种不同的方式参与其间的经济活动,具体见表1。

表1清代贵州诸地官员劝种柞育蚕表

府州县文献记载资料出处贵阳府府境“山多橡树,经有司劝谕,近亦放蚕取丝者”(乾隆)《黔南识略》卷一《贵阳府》修文县县境“青棡尤多。民藉之,以养蚕收茧”(乾隆)《黔南识略》卷二《修文县》开州州地“树多青棡,可饲蚕”(乾隆)《黔南识略》卷三《开州》镇远府郡地“橡树尤宜。经大吏及有司劝谕,近皆放蚕收茧,与遵义同”(乾隆)《黔南识略》卷十二《镇远府》兴义府府境“近则种橡养蚕,更有成效”(乾隆)《黔南识略》卷二十七《兴义府》大定府大定知府黄宅中“劝民多种青冈,橡树,仿行遵义放蚕之法,以为瘠土之资。事虽如迂,心则甚切。……为此,示仰各村乡老,各寨土司,互相传谕,因地莳栽,邻里乡党,守望相助。如有牛羊践屐,樵木损伤,甚或乘隙偷伐,越界强砍者,轻则共同禁约,重则禀官究惩。务期广为种植,嘉卉成林,勿负官敦劝之心,实为久长之计。”又说,“青冈树放蚕之利,遵义人行之有效,大定连界,亦可仿行。本府前经出示劝栽,且有轻罪拘押之人,其家种树多株者,即予开释。近闻意义渐里土目安国太,栽种橡树万余株,赏给银牌,以示鼓励”贵州省大方县县志编纂委员会:《大定县志》,重庆渝新印刷厂印刷,1985年版,第513-514页安顺府府境柔西多青木冈,“道光五年,招遵义匠数人,教民饲蚕”(咸丰)《安顺府志》卷十七《地理志十六》都匀府“匀产橡树颇盛。清季昆明王仲瑜太守借饲山蚕,散种试办,越年大获”,“蚕师均借材遵义”(民国)《都匀县志稿》卷六《农桑物产》从表1可见,发展柞蚕经济本土社会基础的雄厚,使得遵义的柞蚕业成了贵州省山地农业发展的样板。故在典籍中多言贵州诸府州县境“多青木冈,民藉以养蚕收茧”等。值的一提的是,贵州柞蚕业的发展,还成了贵州地方官员上报皇帝的重要政绩。如《皇清职贡图》卷八《贵州蛮夷》“东苗”项,画的就是生息在今贵阳、惠水、龙里等地的苗族养柞蚕的盛况(见图1)。此外柞蚕业的发展还为为清末李端棻等人在黔省兴办实业,鼓励各族居民养蚕缫丝奠定了基础。故在其组织汇编的《黔苗图说四十副》“花苗项”①①百苗图自被清陈浩绘画后,为各界临摹,版本甚多。文中的刘乙本,即《黔苗图说四十副》,该本由李端棻组织抄绘,时间大致在同治到光绪年间。该本由刘雍在北京购得,收藏家中。 中,就画有“花苗养蚕取丝图”[9](见图2)。有清一代,贵州花苗分布范围甚广,区域包括今黔北、黔西北、安顺、贵阳诸地。从此见黔北柞蚕业对贵州山地农业影响之大,也为清朝末年提倡兴办实业提供了前期条件,这样的经济模式值得政府和学界深思。图1东苗育蚕图图2花苗育蚕交流图

资料来源:《皇清职贡图》卷八“贵筑、龙里等处东苗”,日本早稻田大学藏本;《黔苗图说四十副》“花苗”,刘雍藏本。最后还必须看到,柞蚕经济的发展并不是单一的经济发展,而是文化生态共同体的和谐共荣所使然。(道光)《遵义府志》卷十六《农桑》载,自是(遵义)郡善养蚕,迄今几百年矣。养蚕之风遂谕乡里,遍及黔北诸地。“纺织之声相闻,槲林之阴迷道路。邻叟村媪相遇,惟絮话春丝几何?秋丝几何?子弟善织之善否?”此段材料所载已经不是纯粹的经济问题了,所述内容已经涉及黔北的民风、民俗、制度保障,价值取向、伦理道德诸多文化内涵。这足以说明培育一项经济,忽略了民族文化的配合和支持是难以生根的。而黔北柞蚕经济的兴盛,启动之初本土知识和技术起了关键性的作用,自然地理特点发挥了奠基作用,而在其后的发展进程中,培育民风、民俗等则成了不可忽视的关键举措。而历朝官府,特别是当地的官吏,能植根于当地民族文化之中,因而此项培育工作得到了逐步健全与完善,这才足以支撑黔北柞蚕经济长盛不衰。相比之下,自”鸦片战争“以降,东南沿海所蒙受的外来冲击日趋频繁而严峻,而黔北柞蚕经济却得以脱颖而出,后来居上。

一段时间以来,不少学者一致认为贵州贫困落后,自古至今皆然。殊不知单就黔北柞蚕经济而言,反超江南乃是早已有之的事实。而且这样的发展势头一直持续到20世纪中期。因而黔北柞蚕经济所涉范围虽然不大,但却可以称得上是多业态经营的典范,同时也是民族文化生态和谐共荣的样板。如果不用好这样的样板,推动贵州山地高效农业的当代创新,那我们将有负于前人的努力和教诲了。

三、结论与推演

长期以来,学界习惯性认为贵州经济贫困,贵州各民族文化落后。但如就柞树林培育和柞蚕经济而言,贵州社会文化的繁荣已经足够让外人哑然了。然而这并不是本文撰写的目的,笔者关注的是山地农业与多业态经营的不可分离性。这里仅以柞蚕经济经营中一件微不足道的小事略加剖析,以飨读者。

柞蚕的“蚕沙”,也就是蚕粪,经济学专家往往不屑一顾,但相关生态学学者研究表明,“蚕沙,即柞蚕的粪便却是一种上好的有机肥料,是种植花草和绿色蔬菜不可多得的理想肥源,放养柞蚕的林子,如同施了次有机肥,根系得以吸收,来年柞树的生长会更加茂盛”[10]。这一研究至少可以表明这是一项资源循环利用的可持续再生利用的途径。其中在养蚕业之外,还隐含着林业和农业经营项目,言所未及还有蚕沙是山羊的最好饲料,陨落的柞树叶也是山羊的越冬饲料。过去乡民培育柞树林,却没有让柞蚕独享其利,而是让农业、畜牧业、林业、副业都能在柞树林中各得其所,和谐共荣,这才是多业态经营的实质所在,也是古今山地农业都必须遵循的经营规范。

坚持这一经营理念,其实不是一个单纯的技术问题,而是观念形态的创新问题。结合上文分析,这样的创新至少需要包括如下3个方面的内容:其一是因地制宜,因人而宜。黔北柞蚕经济能够实现其辉煌,没有特定的自然生态系统的奠基,没有各民族的和衷共济,肯定不足以成事。其二是各民族本土知识和技术是无价之宝。此前的研究较多关注和肯定历史人物的贡献,却很少关注这些历史贡献背后相关民族的本土知识和技术在发挥着关键作用。遵义地区的几个世居民族各有专长,彝族、土家族长于畜牧,苗族和仡佬族长于驯养野生动植物,少数的布依族对于经济林的培育具有专长,这些民族技术专长的总和,才可能使得一项外来产业可以落地生根,并快速推广。相比之下,当下很多扶贫政策的失误恰好错在只管照搬项目,而不注意当地各民族知识和技术的储备,或者是无原则责怪当地少数民族受教育程度低,以便为自己的失败解嘲和塞责。其三是凡属山区的自然生态系统,其必然具有多样性和复杂性,置身于其间的世居民族,其文化也具有多样性和复杂性。这就注定了山地农业的发展模式绝对不能走单一化的道路,而须走多业态经营的道路。有清一代的仁人志士正是认识并运用了这一点,才造就了黔北柞蚕业的辉煌。今天如果不能从中获得教益,当代贵州的山地高效农业也同样无法问世。这才是本文致力强调的关键所在,仅此就正于海内外贤达。

参考文献:

[1] 《贵州六百年经济史》编辑委员会.贵州六百年经济史[M].贵阳:贵州人民出版社,1998:122-123.

[2] 王庆忠.贵州12个柞蚕品种与河33杂交一代的主要经济性状[J].贵州农业科学,2013(10).

[3] 田应书.小蚕不同饲育条件对柞蚕生长发育及产量的影响[J].贵州农业科学,2014(5).

[4] 爱必达.黔南识略卷三十 遵义府[M].贵阳:贵州人民出版社,1992.

[5] 郑珍.遵义府志卷十六 农桑[M].遵义:遵义市人民印刷厂印刷,1986.

[6] 马国君.论元明清时期土司区贡赋与环境的兼容—以贵州及其毗连地带为中心[J].中央民族大学学报:哲学社会科学版,2015(1):

[7] 李红香.论土司区贡赋变化对农业生产结构的影响—以播州土司区改土归流前后为视野[J].遵义师范学院学报,2015(1).

[8] 太祖洪武实录·卷八十八·见明实录·贵州资料辑录[C].贵阳:贵州人民出版社,1983:10.

[9] 杨庭硕,等.百苗图抄本汇编[M].贵阳:贵州人民出版社,2004:81.

[10]冯世华.贵州山区退耕还柞林养蚕模式的可行性初探[J].农技服务,2011(7):477.

[责任编辑:罗康智]