归纳、比较等史学方法在历史学习中的运用

郑旭东

一、归纳法

归纳法是从个别事实走向一般概念、结论的思维方法。运用归纳法,一则能对教材中有限的知识进行系统的整理,建立起立体的知识结构,便于学生理解;二是能揭示前后史实的内在联系,提炼出解题的技巧和方法,培养学生的能力。

(一)整体归纳法

整体归纳法是把相同内容的历史知识进行总结归纳,便于把握历史发展线索和规律的史学方法。

例如,中国古代历史的发展可划分为:先秦时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐时期、宋元时期、明清时期六个阶段。其中,先秦是指我国秦朝统一以前的历史时期,是中华文明的勃兴阶段;秦汉时期是中国历史上第一个封建大一统的时代,也是统一多民族国家的奠基时期;三国两晋南北朝时期,封建国家分裂,北方出现了民族融合的趋势;隋唐时期,实行完善的中央集权制度,封建经济空前繁荣,对外交往出现了前所未有的频繁局面;宋元时期,是中国由分裂逐步走向统一,民族融合进一步加强和封建经济继续发展的时期;明清时期,是统一多民族国家巩固、发展和封建社会由盛转衰时期。这样,中国古代史的发展脉络就一目了然了。

【例1】(2016·山东泰安·5)归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。下列对中国古代历史发展的阶段及其特征的描述,正确的是( )

A.秦汉时期——中华文明的起源

B.隋唐时期——繁荣与开放的社会

C.宋元时期——统一多民族国家的巩固和发展

D.明清时期——政权分立与民族融合

【解析】秦汉时期的阶段特征是“统一国家的建立”;魏晋南北朝时期的阶段特征是“政权分立和民族融合”;隋唐时期的阶段特征是“繁荣与开放的社会”;宋元时期的阶段特征是“经济重心的南移和民族关系的发展”;明清时期的阶段特征是“统一多民族国家的巩固和社会的危机”。因此,可以排除A、C、D。

【答案】B

【例2】(2016·江苏苏州·30)近年来,中国政府提出了共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”)的战略构想,旨在促进各国之间的交流与合作,推动建立公正的国际新秩序。阅读下列材料,回答问题。

材料一

——人教版教材(七年级下册)

材料二 故步自封是清朝对外政策的基本特征。自清中叶开始,清朝实行限制贸易政策,在海上只有广州一口对外通商……限制贸易政策的实施,给中国社会带来很大的消极作用。它不仅没有起到民族自卫和抵制侵略的作用,反而使中国失去对外贸易的主动权和机遇,使中国人眼光受到局限,中外经济文化的交流基本断绝,拉大了中国与世界的距离。

——《中国历史十五讲》

材料三 为了使各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔,我们可以用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”,以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作。

——习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲(2013年9月7日)

通过“一带一路”建设,我们将开展更大范围,更高水平,更高层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域合作架构。

——习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的演讲(2015年11月18日)

(1)据材料一,指出唐朝对外交流路线的特点。结合所学知识,分析唐朝对外交流频繁的主要原因。

(2)据材料二,指出清朝采取的对外政策。材料二认为该政策产生了怎样的影响。

(3)据材料三,指出“一带一路”的国家战略体现了哪些文化认同精神。综合上述材料,概括中国从古至今对外交往的主要趋势。

【解析】本题以时政热点“一带一路”为切入点,具体考查从古至今中国对外政策的发展变化。第(1)问中前一问考查学生的归纳概括能力,根据“唐朝对外主要交通路线图”并结合所学知识可知,唐朝对外交流具有“范围广泛,海陆并举”的特点;后一问考查学生的分析理解能力,可从政治(唐朝实行开放的政策)、经济(唐朝手工业发达和商业繁荣)等方面进行分析概括。第(2)问中前一问由材料二中关键信息“故步自封”“限制贸易”可知,清朝采取闭关自守的对外政策;后一问考查学生的信息提取能力,抓住材料二中“使中国失去对外贸易的主动权和机遇”“拉大了中国与世界的距离”即可。第(3)问中前一问,可将材料三中的“合作模式”“开放、包容、均衡、普惠”等信息概括为“和平交流”“开放包容”“合作共赢”的文化认同精神;后一问考查学生的综合归纳能力,由唐朝的对外开放到清朝的闭关自守,再到当今的对外开放,可以归纳出从古至今中国对外交往呈现出“开放——封闭——开放”的趋势。

【答案】(1)特点:交流路线海陆并举(范围广),(丝绸之路)海外贸易繁荣。原因:手工业发达和商业繁荣,政府实行开放的贸易政策。(2)政策:闭关锁国(限制贸易)。影响:使中国失去对外贸易的主动权和机遇,拉大了中国与世界的距离。(3)精神:和平交流、开放包容、合作共赢。趋势:由开放走向封闭,再从封闭到全方位、深层次开放。

(二)史论结合法

史论结合法是通过阅读教材,找出课文中重要的历史人物及其主要事迹,并对其作出正确评价的史学方法。

例如,中国古代封建帝制源远流长,其中,有作为的封建君王数不胜数。秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖、元世祖、康熙帝……学习时,首先要对这些封建帝王的主要事迹,从政治、经济、军事、思想文化、民族关系、对外关系等方面进行归纳概括,形成对人物的立体了解,同时还要树立评价历史人物的正确观点,如人民群众才是历史的创造者,具体分析历史人物的功过等。

【例3】(2016·浙江宁波·11)秉持“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替……”理念,并成就“贞观之治”盛世局面的皇帝是 ( )

A.秦始皇 B.汉武帝

C.唐太宗 D.宋太祖

【解析】“以铜为镜,可以正衣冠”体现了唐太宗虚心纳谏;“以古为镜,可以知兴替”体现了唐太宗善于总结隋亡教训;贞观(唐太宗年号)年间,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步增强,历史上称当时的统治为“贞观之治”。

【答案】C

(三)列表图示法

列表图示法是把纷繁复杂的历史知识进行概括、归纳、整理,将其通过列表、图示的方法展现出来的史学方法。

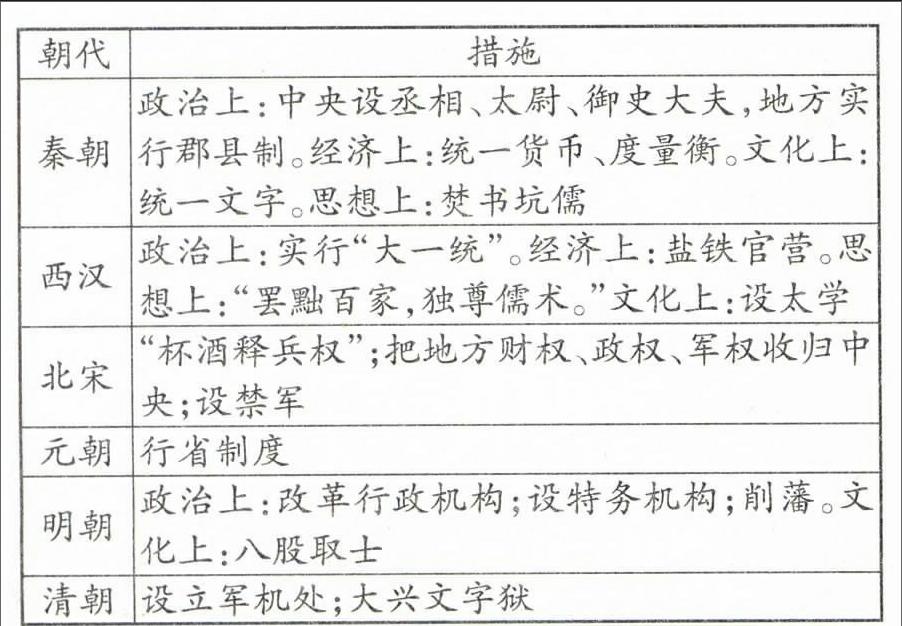

例如,中国历代封建王朝加强中央集权的措施,可列表如下:

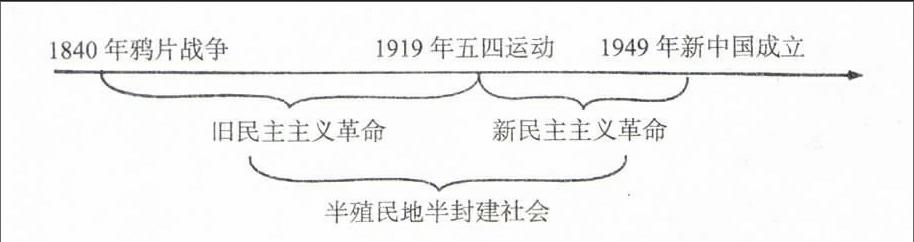

再如,通过图示法了解新旧民主主义革命的划分界限:

设计图表的过程是:先画草图,将教材的内容简化浓缩,然后再从草图中去掉次要因素和次要联系,这样就可达到化繁为简、一目了然的目的。这种列表图示法,可以使历史知识经过“消化”,达到简单化、系统化,既便于记忆,又便于比较分析,并从中明晰地看出历史的总体发展趋势。

【例4】(2016·四川成都·21)构建知识结构是学习历史的一项基本技能。右图是学习主题为“资产阶级统治的巩固和扩大”的知识结构图。下列与图中数字编号相关的历史事件,完全对应恰当的是( )

A.①殖民扩张 ②英国资产阶级革命 ③美国独立战争 ④法国大革命

B.①殖民扩张 ②英国资产阶级革命 ③美国独立战争 ④日本明治维新

C.①工业革命 ②法国大革命 ③美国独立战争 ④美国南北战争

D.①工业革命 ②美国南北战争 ③俄国1861年改革 ④日本明治维新

【解析】资产阶级统治得以巩固和扩大的根本原因是工业革命的推动;通过早期资产阶级革命即英国资产阶级革命、美国独立战争和法国大革命,各国确立了资产阶级统治;通过美国南北战争、俄国1861年改革和日本明治维新,资产阶级统治得以巩固和扩大。因此,可以排除A、B、C。

【答案】D

(四)知古鉴今法

学习历史的目的是“知古鉴今”“古为今用”。这就要求我们站得高、看得远、发掘得深,要把历史学习与思想实际联系起来。

例如,中国革命道路的选择问题。纵观中国近代史,中国人对西方文化的认识经历了一个由被动接受(如新思想的萌发、洋务运动)到主动选择(如辛亥革命)的过程,最终中国共产党选择了马克思主义作为拯救国家、改造社会的思想武器;而中国革命的道路也从“走西方人的路”到“走俄国人的路”最后到“走自己的路”。

【例5】(2016·山东德州·7)在纪念毛泽东同志120周年诞辰座谈会上,习近平用“五个创造性地”总结毛泽东在党的历史上所作的重要贡献,强调毛泽东创造性地解决了中国革命道路问题。这里的“创造性的革命道路”是指 ( )

A.城市领导农村的革命道路

B.建设有中国特色的社会主义道路

C.农村包围城市的革命道路

D.武装夺取政权的革命道路

【解析】秋收起义时,在攻打中心城市长沙受挫后,毛泽东率领工农革命军向湘赣边的井冈山进军。1927年10月,毛泽东建立了中国第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地,从而开创了“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路。

【答案】C

二、比较法

比较法是指将有一定关联的历史现象和概念,进行比较对照,判断异同、分析缘由,从而把握历史发展进程的共同规律或特殊规律,认识历史现象的性质和特点。常用的比较法有以下几种:

(一)横向比较法

横向比较法主要是从空间角度出发,进行不同民族、不同地域、不同国家的比较研究。例如,在学习郑和下西洋时,可以把它和新航路的开辟相比较:

首先,目的不同。郑和下西洋的目的是宣扬明朝的国威,加强明朝与海外各国的联系;新航路开辟的目的是开拓市场,掠夺财富。其次,性质不同。郑和下西洋是与各国友好往来的正义之举;新航路的开辟是殖民扩张活动。再次,影响不同。郑和下西洋到过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸,促进了中国和亚非各国的经济交流,加强了我国和亚非各国的友好关系;新航路开辟以后,从欧洲到亚洲、美洲和非洲等地的交通往来日益密切,世界开始连成一个整体,欧洲大西洋沿岸工商业经济繁荣起来,促进了资本主义的产生和发展。

通过这样详细的比较与分析,我们就可以明白:郑和下西洋没能促进中国资本主义的发展,而新航路的开辟却为欧洲资本主义的发展作了充分的准备。

【例6】(2016·四川广安·10)从15世纪开始,世界逐步连成一个整体。欧洲人进行了一场大规模的海外探险活动,世界被发现了。“世界被发现”是指( )

A.郑和下西洋 B.文艺复兴

C.新航路开辟 D.拿破仑远征俄国

【解析】注意题干中的关键信息“从15世纪开始,世界逐步连成一个整体”。根据所学知识可知,15世纪,追求财富的欧洲人梦想去东方发财,开始探寻前往东方的航路;新航路开辟后,从欧洲到亚洲、美洲和非洲等地的交通往来日益密切,世界开始连成一个整体。

【答案】C

(二)纵向比较法

纵向比较法主要是从时间角度出发,对不同时期、不同发展层次的历史现象进行比较。例如,在学习中国近代史时,要想把握整体发展脉络,就得对中国近代主要矛盾的变化作一个纵向的比较。

1.近代前期矛盾的变化:

第一阶段(1840年—19世纪60年代):中国开始沦为半殖民地半封建社会,社会的主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾、地主阶级和人民大众的阶级矛盾,但从总体来说,民族矛盾占据主导地位。

第二阶段(19世纪60年代—1901年):半殖民地半封建社会完全形成,社会的主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾。

第三阶段(20世纪初—1919年):辛亥革命前后的中国社会是半殖民地半封建社会的深化时期,中国社会的主要矛盾集中体现在广大人民群众同清朝统治集团和北洋军阀统治的矛盾上。

2.近代后期矛盾的变化:

第一阶段(1919年5月—1927年7月):中国共产党创建时期和国民大革命时期,北洋军阀与中国人民之间的矛盾是社会的主要矛盾。

第二阶段(1927年7月—1937年7月):国共十年对峙时期,即第二次国内革命战争时期,或称土地革命战争时期,社会的主要矛盾是代表中国人民利益的共产党和代表大地主大资产阶级利益的国民党反动派之间的矛盾。但从1931年至1937年,随着日本侵华的步步加深,中日民族矛盾逐步上升,成为社会的最主要矛盾。

第三阶段(1937年7月—1945年8月):抗日战争时期,中日民族矛盾是中国社会最主要的矛盾。如何动员、组织全民族力量打败日本侵略者,是整个抗日战争时期的基本内容和中心任务。

这样,把中国近代各个历史时期主要矛盾及其变化归纳比较,我们就会明白,虽然民族矛盾和阶级矛盾始终贯穿于整个中国近代历史,但从总体上说,民族矛盾是主要矛盾,阶级矛盾在非常时期都会服从并且服务于民族矛盾。

【例7】(2016·山东青岛·25)新民主主义革命时期,国共两党之间从合到分,然后再合,再分。影响国共两党关系的决定性因素是( )

A.社会主要矛盾

B.国共两党的阶级属性

C.反帝反封建的革命任务

D.帝国主义国家的干涉

【解析】本题考查的知识点是国共两党的关系。根据所学知识可知,国民党代表的是大地主、大资产阶级的利益;中国共产党不仅代表工人阶级的利益,而且代表着整个中华民族的利益。正是国共两党阶级属性的不同,导致了国共两党之间关系的分与合。

【答案】B

(三)宏观比较法

宏观比较法是指站在历史整体的角度,对不同的历史现象进行贯通的或者高度概括性的比较研究。例如,在学习鸦片战争的背景及中国失败的原因时,就必须用宏观比较方法,对战前的中国和西方世界进行比较。鸦片战争前,清朝统治下的中国,已处于封建社会晚期,危机四伏;而欧洲资本主义迅速崛起,19世纪上半期,英国率先完成工业革命,成为资本主义头号强国。

通过对中英双方经济、政治、军事、外交等方面的比较,我们能够清楚地了解鸦片战争前中国和英国的力量对比,鸦片战争失败的原因就很容易归纳出来了。

【例8】(2016·四川雅安·6)英国依仗工业革命形成的技术基础,在19世纪中期一跃成为最大的经济强国,占据了工业霸主的地位,把竞争对手远远地抛在了后面。这段材料表明工业革命( )

A.创造了巨大的生产力

B.使资本主义战胜了封建主义

C.改变了人们的生活方式

D.确立了资本主义对世界的统治

【解析】注意题干中的关键信息“19世纪中期一跃成为最大的经济强国”“工业霸主”。根据所学知识可知,1840年前后,英国大机器生产已经成为工业生产的主要方式,工业革命完成。工业革命创造了巨大的生产力,到19世纪上半期,英国成为世界上最强大的资本主义国家。

【答案】A

(四)微观比较法

微观比较是站在历史的特点角度,对各种特殊的历史现象或局部的、个别的历史问题进行具体的比较。对具体历史过程中的经济、政治、思想各个不同侧面的比较,对两个或两个以上历史观点、历史人物、历史事件的比较都属于微观比较。

例如,中国历代中央政府对西藏政策的比较:

【例9】(2016·四川德阳·15)1919年,杜威访问中国时评论道:“世上似乎没有一个国家的学生像中国学生这样,一致而热切地追求现代的和新的思想……”这里的“思想”最有可能是( )

A.自强求富 B.变法图强

C.三民主义 D.马克思主义

【解析】注意题干中的时间信息“1919年”。“自强求富”是19世纪60—90年代发生的洋务运动的口号;“变法图强”是1898年发生的戊戌变法的口号;“三民主义”是孙中山领导辛亥革命(1911年)的指导思想。因此,可以排除A、B、C。在1919年5月爆发的五四爱国运动中,马克思主义得到广泛传播。

【答案】D

【例10】(2016·湖南邵阳·14)下列国家走上资本主义道路的方式明显不同于其他三国的是( )

A.英国 B.美国

C.法国 D.俄国

【解析】英、法、美三国都是通过资产阶级革命走上资本主义道路的(其中,美国独立战争既是民族解放战争,也是一场资产阶级革命);俄国是通过1861年农奴制改革走上资本主义道路的,即俄国是通过资产阶级性质的改革走上资本主义道路的。

【答案】D