中国西部居民主观幸福感的结构与特征

——基于西部12省调查数据的分析

杨建科,雷 鸣,张 磊,边燕杰

(西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安 710061)

中国西部居民主观幸福感的结构与特征

——基于西部12省调查数据的分析

杨建科,雷 鸣,张 磊,边燕杰

(西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安 710061)

探讨西部地区经济增长、社会转型与居民主观幸福感之间的关系;基于2010年的西部综合调查数据,按照从微观到宏观、从个体到社会的依次推进的逻辑,提出了4个理论模型分析和解释西部居民主观幸福感的结构与特征;实证结果表明:西部居民与东部相比,幸福感总体不高,身心健康模型对西部居民幸福感最具解释力,身份特征模型表明女性、老人和已婚者幸福感相对较高,而地位差异依然是影响西部居民幸福感的重要变量,社会融合是从更高层次上影响西部居民幸福感的重要维度。

西部居民;主观幸福感;经济发展

休谟曾言,一切人类努力的伟大目标在于获得幸福。习总书记讲,人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。英国首相卡梅伦也曾言:“政府需要解决的绝不是如何将金钱放入人们的口袋,而是如何将幸福深入人心。”[1]2014年,中国在经历了35年的经济增长与社会转型后,居民的人均GDP已经达到7 475美元[2];同期,中国的城市化率也达到了54.77%[3]。然而,持续经济增长与社会转型对中国居民主观幸福感的影响产生了什么样的变化?在西方学者热烈争论经济增长能否增加居民幸福感的背景下,没有比转型的中国社会更适合成为验证此争论的研究对象。从全球范围看,居民主观幸福感的研究和测量不仅成为判断个体对自身生活感受与区域社会发展进步的重要指标,也成为国家间比较评价的关键指标。

作为人们对自身生活状况的总体感受和体验,幸福是人类的永恒追求,相对于物质层面的收入和财富而言,幸福感是更具综合性的评价,对居民有终极价值。因此,学界开展居民幸福感的理论研究,对政府定位和调整社会政策,提升社会治理水平,改善居民生活满意度有重大的政策指导和现实意义。

一、研究梳理与问题定位

中国经济社会面貌的重大转型引起了全世界的关注和研究。2013年,联合国发布了“全球幸福指数报告”[4],中国大陆在156个国家和地区中排名第93位。2010年,盖洛普(Gallup)全球幸福度调查结果表明,只有12%的中国人认为自己生活美满,多达71%的人问答生活艰难,更有17%的人说自己生活苦不堪言。在皮尤中心(PEW)的民调中,31%的中国人给当前生活打了高分(7-10分),有74%的答问者说,估计未来的生活会非常幸福[5]。为什么皮尤与盖洛普展现出的是完全不同的中国?笔者认为,除了调查样本数量的差异性外,对象的差异也可能是另一原因。因为皮尤的调查对象多是城市居民。从发展过程看,盖洛普发现中国居民生活满意度维持不变;而皮尤调查则发现,中国居民生活满意度随收入增长而上升。世界价值观系列调查(World Value Survey)发现,中国居民生活满意度呈U型曲线,没有证据表明随着过去20年人均GDP的增长,生活满意度也大幅上升[6]。

国内学者关于幸福感的研究也有不同的发现。刘军强等通过对CGSS数据的追踪分析,发现中国居民的幸福感在过去10年一直在上升,进而认为经济增长是幸福感提升的动力[7]。央视《CCTV经济生活大调查》(2010-2012)10万样本的调查显示,中国居民的幸福感呈现出上升的趋势,从2010年的44.8%升至2012年的47.9%[8]。邢占军基于山东省的7年数据分析,并没有发现幸福感随收入的增加而增加[9]。孙立平、郎咸平等学者则表达了中国绝大多数居民都不幸福的判断。郎咸平甚至还推测,只有不超过4%的中国人感到幸福[10]。

从近10年国内外对中国居民幸福感的研究看,大多数都集中在收入与幸福感的关系上,因为各种调查对象的差异和分析方法不同,其结果也存在矛盾性。这些研究所使用的样本除了数量差异外,大都集中在城市和中东部地区。众所周知,由于中国社会的差异性很大,不同地区、不同民族、城乡之间在经济社会文化的诸多方面差距明显,因而地区样本、城市样本不能准确反映全面中国居民幸福感的整体状况。中国西部是一个处于快展阶段的特殊区域,正经历着工业化和城镇化的双重转型;除了整体落后于东中部地区,西部各省之间的经济基础、社会进步、人口结构、民族宗教和文化多样性的差异也非常突出。在中央全面深化改革,促建和谐社会的新常态背景下,学界对西部居民幸福感展开的研究,对于衡量西部地区经济社会转型,促进西部和谐发展有重要现实意义。

为此,本文将以中国西部12省综合调查数据为依据,沿着从微观心理到宏观社会逐次推进的理论逻辑,研究和分析居民主观幸福感影响因素的结构,揭示西部居民幸福感在不同省份、不同民族和不同特征个体之间存在的差异和特征,检验“幸福感的收入-增长悖论”在中国西部经济社会转型中的表现,并据此对西部经济社会转型过程中居民主观幸福感提升的路径和策略展开讨论。

二、理论分析与研究假设

幸福感的研究源于人们对“什么才是好生活”的追问。国内外学术界对幸福感的研究是从多学科展开的,经济学从经济效用满足欲望的程度来衡量幸福感;心理学关注的是主观幸福感的情感方面,从心理健康、情绪反应等主体的心理体验来测量和研究幸福感。社会学则主要侧重生活满意度的研究,更多从个体自身与社会处境等方面分析个体幸福感。迪纳(Diener)等学者认为,主观幸福感由积极情感、消极情感和生活满意度共同决定,认为当人们感受到更多的愉快和更少的不愉快情绪时,当人们对自己的生活满意时,他们便会体验到更多的幸福[11]。可见,主观幸福感(SWB)*SWB-主观幸福感的缩写形式,即Subjective Well-being。包含快乐(Happiness)和满意度(Satisfaction)两个方面;前者注重心理情绪体验,后者注重社会生活的环境和质量。

为此,本文遵循从心理到社会、从微观到宏观梯次推进的逻辑,将从居民心理与身体健康、人口与身份特征、经济地位差异、和社会融合的维度分析西部居民主观幸福感的结构和特征。

(一)身心健康模型

主观幸福感表现在个性心理层面,是主体对自身心理与情绪的表达。因为个体心理的影响是内在和与生俱来的,其影响具有跨社会、跨阶级和跨地区性。个体心理与个性情绪是影响幸福感的内在因素,个性有外向与内向之分,其会对幸福感产生不同影响。因为外向与积极情绪相关,更容易产生积极情感;反之亦然[12]。除了心理健康,生理健康同样影响幸福感,身体健康是心理和情绪积极的基础条件,健康的身体更容易使人获得积极的心理感受。当人们生活水平有提高时,健康开始成为中国社会普遍关注的问题。尽管现有研究几乎没有将锻炼身体纳入分析,但是锻炼与健康密切相关锻炼活动还体现了个体对生活的追求和士气。据此,本文提出假设1:积极的心理与健康对西部居民主观幸福感有正向影响。

(二)身份特征模型

个体基于出生获得了生命、性别和年龄。伴随着社会化进程的开始,个体的人口学属性会超越个体心理和生理约束,逐步被社会环境赋予一种社会身份的认同,成为生理属性的社会延伸;而教育、宗教、民族等虽不是与生俱来的属性,但后天环境的塑造与养成更体现了个体的社会身份属性。因此,社会人口特征变量一直都是影响幸福感的分析因素。威尔逊(Wilson)早在1967年就提出,一个幸福的人应该是年轻、有教养、收入丰厚、有信仰的和结婚的人[13]。可以说,社会人口特征变量成为幸福感的影响因素已是共识。据此,提出假设2:性别、年龄与教育等人口和身份特征变量对西部居民主观幸福感有显著影响。

(三)地位差异模型

近年,学界围绕幸福感研究最多、争论最多的是经济收入、分层地位等对幸福感的影响。财富、收入、经济增长率和人均GDP都曾被用于研究和幸福感的关系。早期学者研究发现收入对幸福感有显著的正向影响,收入越高幸福感就越高。虽然多数研究肯定了收入对幸福感的正向影响,但也有学者发现,当收入增长到一定程度时,便不再与幸福感产生相关[6]。一般而言,经济社会地位是居民收入、财富、职业乃至社会声望的综合表达,那么经济社会地位差异如何影响西部居民幸福感呢?横向的维度是和他人比较,纵向的维度是和自己的过去比较。中国30多年的发展与转型,许多居民的家庭财富、职业状态、社会资源等发生了重大变迁。人们对自己与他人、过去与现在的相对经济社会地位有不同的判断,而这两个维度经济社会地位的相对变动是居民形成对自己生活状态与幸福期望的根据之一。如果用家庭收入来测量横向经济社会地位差异,用10年自评经济社会地位差测量纵向地位变动,则有假设3:居民家庭收入越高、家庭经济社会地位变动越上升,其主观幸福感越强。

(四)社会融合模型

中国在快速城市化进程中,大量流动人口难以融入城市,社会下层难以融入主流,这些都引发了大量的社会问题和不满,成为当下社会关注的焦点,和谐社会的提出也正是基于此。如果一个人能很好地融入社会,共享福利、价值观与生活方式,则其幸福感必然会提升。故此,在社会分化的客观背景下,社会融合显得尤为重要,它能成为消减矛盾、弱化排斥、增强居民幸福感、实现社会和谐的积极因素。社会融合在个体层次上有基于婚姻的情感融合、基于社会交往活动的参与融合、信任融合和社会网络融合。结婚表明居民有情感融合和家庭生活的支持;社会活动参与体现了社会交往的扩展,表明居民一种积极向上的心态;居民社会信任程度表明了其对社会的信心和安全感。社会网络也是居民的社会支持网络,社会网络的异质性范围和网络规模,意味着个体能从中获得信息和寻求支持的程度。边燕杰等通过对中国居民社会网络的研究,发现个体的社会网络的结构与规模对个体求职、收入,情感支持与信息获取等方面有显著影响[14],而这些正是生活满意度的主要领域。融合的高级层次是价值观与文化层面的融合,主要表现为生活方式、种族与宗教等方面。可以说,社会融合是主观幸福感的高级维度。据此,提出假设4:居民社会融合程度越高,主观幸福感越强。

三、数据与变量选择

(一)数据与变量选择

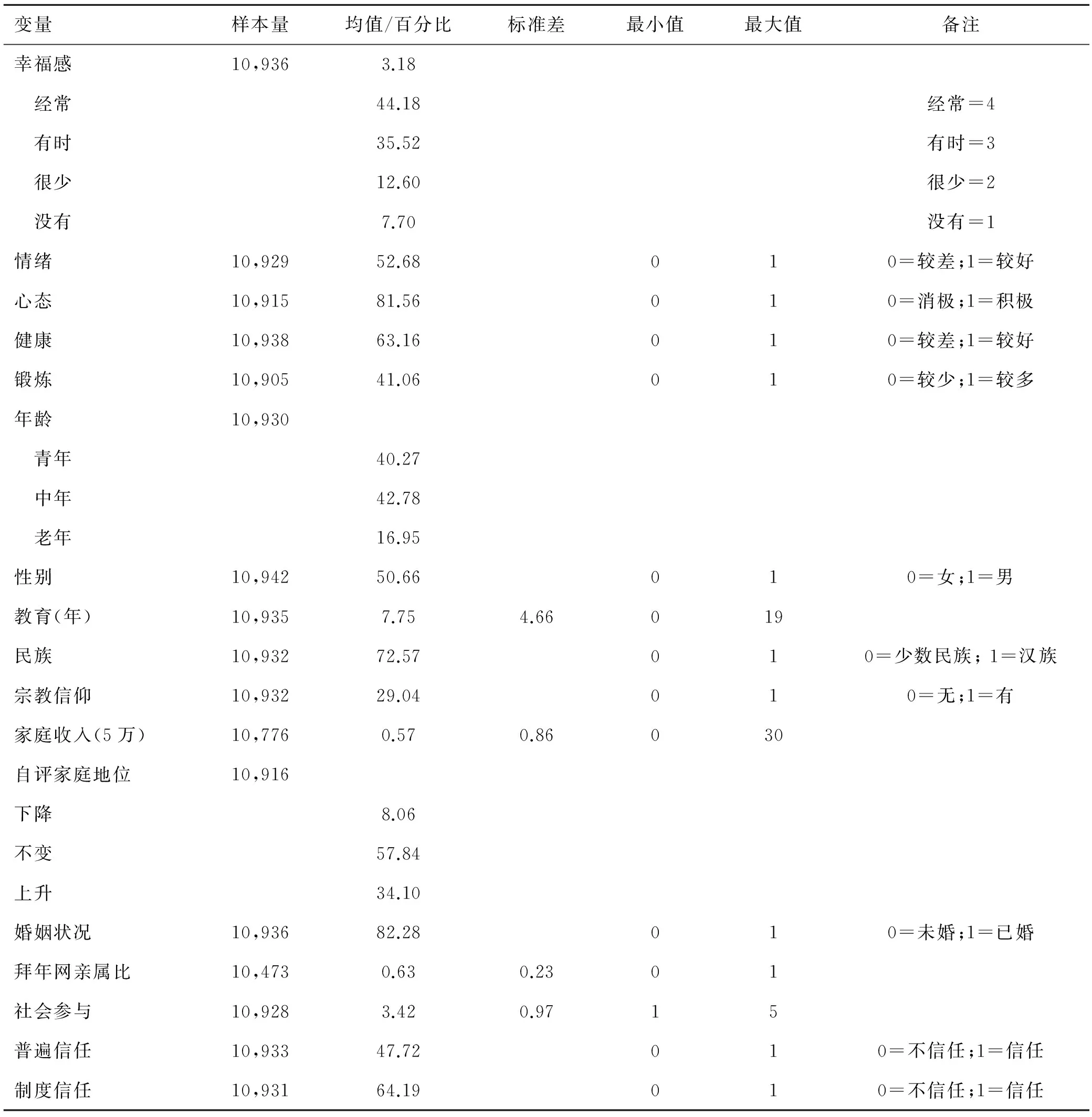

因变量。因变量为居民主观幸福感,西部调查中我们采用自陈量表法测量。问题是:“上一个星期,你有没有感到幸福?”选项为经常感到幸福(赋值为4)、有时感到幸福(赋值为3)、很少感到幸福(赋值为2)和没有感到幸福(赋值为1),将最终得到的连续变量作为本文的因变量(详见表1)。

自变量。根据提出的4个理论模型和研究假设,自变量选择如下:

1.身心健康变量。这个模型分析被调查者的情绪波动、稳定心理和身体健康对幸福感的影响。用“上一星期,您是否时常感到心情不好?”来测量被试的短期情绪波动;用“是否觉得自己是个生活的失败者?”来测量长期心理状况;用“一周锻炼数”测量体育锻炼。

2.身份特征变量。年龄、性别、教育是本文选择的社会身份与人口特征变量。我们关心正处于发展转型之中的中国西部地区年龄和性别与其幸福感的关系。中国72%的少数民族都聚居在西部,因此,民族是我们期待考察的社会身份变量。

3.地位差异变量。我们选择了家庭收入作为测量家庭经济社会地位的客观指标,并以5万为分析单位。同时,家庭收入作为地位的客观测量体现了自己和他人之间的横向比较,居民和自己过去的纵向比较也是地位差异的另一个维度,为了分析居民家庭社会地位的纵向变动如何影响幸福感,问卷中分别设计了“10年前,现在您的家庭社会经济地位处在何种层次”的2个问题来测量。

4.社会融合变量:我们选用婚姻、社会参与、社会信任与社会网络4个维度来测量社会融合。个体社会网络的测量则是用被调查者拜年网中的亲属比例来体现的,这样可看出社会网络的规模及其社会交往的异质性程度。

四、实证模型与结果分析

(一)中国西部地区居民幸福感总体状况

中国西部12省,面积685万平方公里,占全国总面积的71.4%;人口约3.56亿,占全国总人口的28.6%。西部地区人均国内生产总值,仅相当于全国平均水平的60%左右。尚未实现温饱的3 000多万贫困人口大部分也分布在西部地区[15]。西部居民的幸福感分布如表2:

表1 中国西部居民幸福感模型的基本变量描述

从表1可以看出,地区居民主观幸福感整体平均值为3.18,处于有时感到幸福和经常感到幸福之间,与前文提到的CCTV2对全国居民幸福感的调查相比,西部居民幸福感低于全国平均水平。从表2可以看出,西部各省差异也比较大,少数省份居民幸福感相对较低,如青海、贵州平均尚未达到“有时感到幸福”的水平。从幸福感与人均GDP的关系看,西部地区总体上是经济水平发达省份居民主观幸福感相对较高,但是新疆、四川和青海有例外,这说明幸福感还有经济之外的其它重要影响因素。

(二)西部居民幸福感结构的实证结果

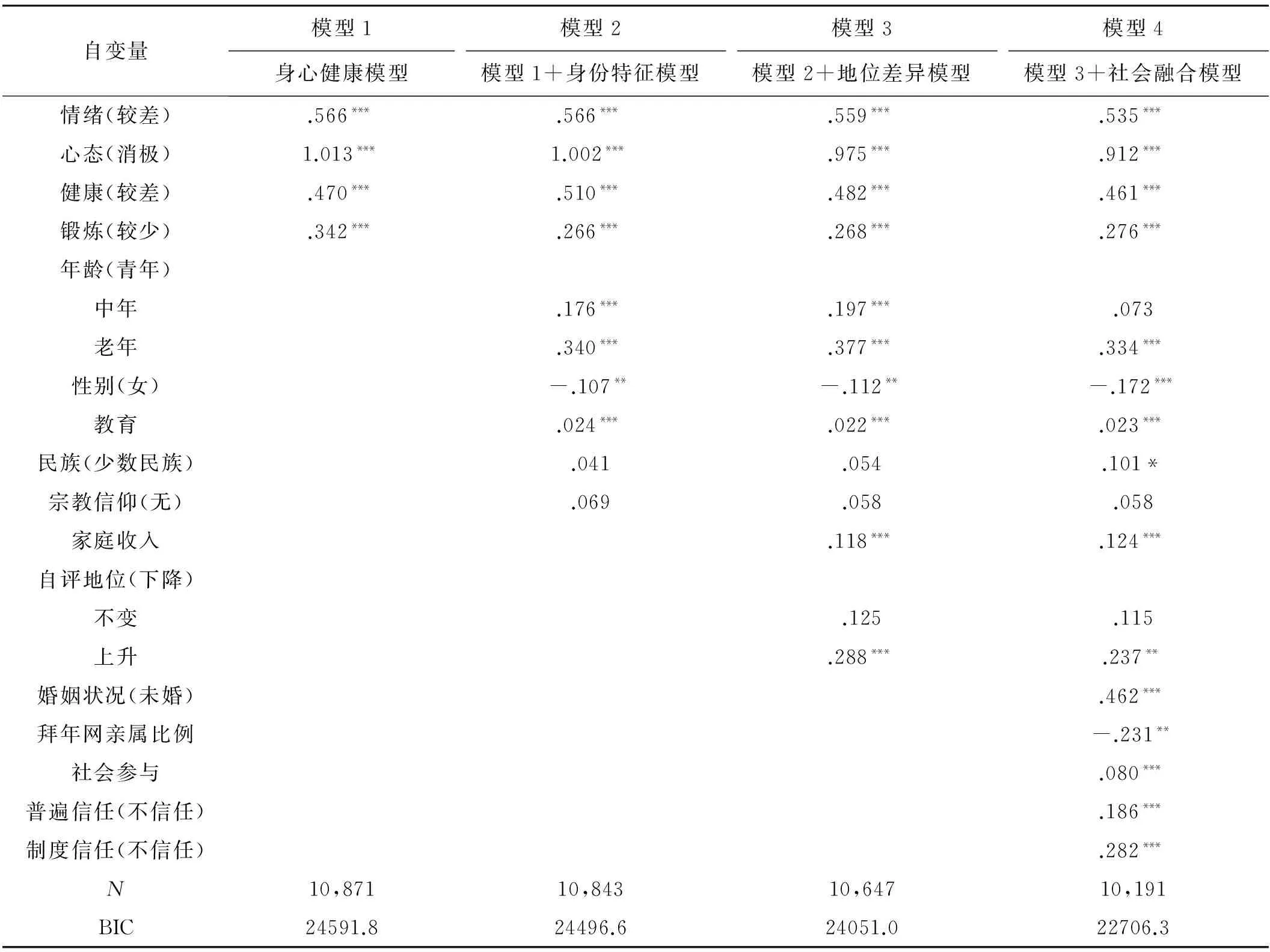

根据前文的理论设想,我们选择了嵌套回归模型,依次放入4个维度的解释变量来具体分析它们对西部居民主观幸福感的影响,具体分析如下(详见表3):

1.身心健康变量的解释。从模型1的结果看,心理、情绪与身体健康对居民主观幸福感的影响非常显著。情绪越好、心理状况越积极,健康状况越好,主观幸福感越高。这与CCTV2发布的数据结果略有差异,该调查表明,健康是仅次于收入的影响幸福感的第二位的因素,而对感到相对幸福的受访者而言,健康状况成为影响幸福感的首要因素[8]。西部研究与国外的研究发现也基本一致,说明在心理和生理层面上,中国西部居民幸福感与其他国家居民是一致的,情绪、心态与健康是影响人们快乐和幸福体验的内生的、基础性的方面。

表2 中国西部居民的幸福感和人均GDP

2.身份特征变量的解释。在控制了心理和健康变量后,年龄、性别、教育都显著影响居民主观幸福感。国外学者调查和研究发现,随着年龄的增长幸福感并不降低,老年人的生活满意度相对更高[16]。威尔逊(Wilson)认为年轻人更幸福的结论在中国西部也没有被支持。迪纳(Diener)研究表明,性别差异对幸福感没有显著影响,即使有研究发现差异存在,也是女性幸福感高一点,但是控制了其它人口学变量后,差异一般会消失[17]。然而,本研究中发现中国西部居民幸福感有显著的性别差异,系数为负说明与女性相比较,男性居民的幸福感要低。这也体现了中国社会对男女性别的社会期望不同,社会对男性的期望更高,男性面临的责任和压力更大,幸福感相对低。教育的回归也表明,受教育程度越高越幸福。更高的受教育程度意味着更高的人力资本,它能带来更好的职业、收入和更高的社会声望,这些有助于增强幸福感。在控制了地位、融合变量后,民族差异对西部居民幸福感仅有微弱影响,宗教则显示无影响。多种民族和多元宗教信仰是西部居民的重要特征,该变量没有表现出预期的显著影响,需要更加细致的分析。

表3 中国西部居民主观幸福感影响因素的回归模型

注:p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,括号内为参照项。

3.地位差异变量的解释。模型3结果表明,测量横向地位变动的家庭收入变量对幸福感显著和正向影响,收入越高,幸福感就越高。家庭收入对居民幸福感的解释系数为0.118,也就是说,家庭收入每增加5万,居民幸福感提升近0.12个单位。邢占军(2011)对6个省会城市居民收入与幸福感的调查发现收入总体上解释率不足2%[9]。虽然不能直接比较但可初步推断西部作为城市化水平低的欠发达地区,家庭收入对幸福感的作用更大。同时,纵向经济社会地位变化的影响更显著,与10年来综合地位降低的家庭相比,社会地位上升的家庭居民幸福感更高,变动解释率为家庭收入的近2倍,这反映了收入可能是表面指标,收入高并不意味着财富和地位高,地区、行业不同会使同一水平的收入的相对效用不同,而经济社会地位才是更加综合全面的指标。同时,西部数据结果中也没有出现西方研究发现的幸福感与收入“伊斯特林悖论”,发达国家之所以出现这种情况可能有两种解释,一是需求层次解释,如英格哈特(Inglehart,1990)认为[17],基本需求被满足后,个体进入了后物质发展阶段,他们更关注自我实现;二是文化解释,即不同文化境遇中人们对幸福感有特殊的认识,跨地域和跨文化的研究最能证明此点。对中国西部而言,人均GDP无法与发达国家相比,与中国东中部差距也很大,很多地方基本处在实现温饱的过程中,因此物质财富对幸福感效应显著。

4.社会融合变量的解释。模型4的结果表明,在控制了前三组变量的影响后,社会融合变量的加入显著影响西部居民主观幸福感。国外多项研究已经发现,已婚者的幸福感高于未婚或离异者,婚姻对幸福感的影响主要在心理和情感方面。调查还发现结婚女性的幸福感最高[18]。本次西部数据也有一致的发现,即在控制了其他因素后,已婚人士幸福感明显高于未婚人士,这表明情感融合对幸福感影响明显。同时,网络融合结果发现,个体网络中的亲属比例越高,幸福感反而降低,这可以解释为个体社会网络结构中的亲属比例越高,则其社会网的异质性越不足,这意味着个体社会交往的广度不够,交往面窄,当然从社会网获取的非重复信息与调动的差异性资源的范围就有限。尽管系数较小,但社会活动参与显著影响幸福感,对大多数人的普遍信任和对公共机构的制度信任也都显著影响幸福感。可见,个体参与社会活动越积极、社会信任程度越高,个体越是对社会有信心,越会保持积极的心理状态和较高的生活满意度,当然也越有助于幸福感的提高。

从逐次回归模型的效果看:当第四组解释变量进入后,前三组变量对幸福感的影响依然显著,说明四个模型对西部居民幸福感的有效解释具有穿透性,其影响是独立存在的。其中个性心理的体验和情绪波动说明心理变量对主观幸福感有基础性作用,身份特征和综合地位对其幸福感有重要影响,而社会融合则是居民幸福追求的重要取向。

五、结论

(一)西部居民主观幸福感与国内其他地区相一致

从全文分析结果看,本文提出的关于西部地区居民幸福感结构的4个理论维度,都独立和显著的解释力。可以说,中国西部居民主观幸福感的结构和影响因素有和国际、国内其他地区一致的趋势。如心理、情绪和健康模型的所有变量都对西部居民主观幸福感有显著影响,这验证了国内外学术界认同的心理变量数十年来稳定影响主观幸福感的结论。2014年的中英幸福感比较研究也发现了这个共同性[14]。可见,个体层面健康的身体,积极的心态依然是产生幸福体验的基础。

(二)西部居民主观幸福感有其独特性

与成熟、发达的城市、工业国家和地区相比较,中国西部作为向城市化、工业化转型和跨越的发展区域,作为少数民族多样化和人口聚居区域,在幸福感上又表现出了自身的独特性。如从年龄和性别看,中国西部的老人和女性幸福感更强,教育程度高的幸福感更强;同时,在地位模型中,家庭收入和社会地位变动对幸福感有显著影响,其中家庭综合社会地位上升对幸福感的提升尤为明显。而这些因素在发达的英国社会则不同,英国幸福感没有性别差异、收入的效应也不大,教育程度的作用则是反向的[14]。这些结果说明了中国西部社会正处在传统向现代、贫穷向富裕社会转型的过程中,传统的制约(如幸福感的性别差异)和对经济效益的追求是影响居民幸福感的重要因素。而西方社会的高现代化程度、高收入水平下,相对平等的社会性别和收入增长对幸福感影响弱化的阶段还未在中国出现。现阶段,追求小康和相对富裕的物质生活,依然是发展中西部居民的重要目标,“伊斯特林悖论”在整体仍处不发达状态的中国西部没有得到证实。

(三)社会融合对西部居民主观幸福感获得是幸福体验的高级层次

社会融合变量的选择和解释是本文着力关注的方面,无论是基于婚姻的情感融合、基于交往的社会参与融合、信任融合,还是社会网络融合,都是超越居民个体和经济因素,体现了西部居民社会层面的支持、融合、凝聚与归属。融合是幸福体验的高级层次,四种维度的融合测量本质上都体现了居民的社会关系与社会交往网络的效应,作为一种资源和机制,居民的社会网络能提供给他们信息帮助和情感抚慰,能帮助他们直接解决问题或渡过低谷与危机。

(四)对西部少数民族而言,民族与宗教变量有相互替代性,对其幸福感的效应需进一步探究

西部除了是中国经济不发达的地区外,还是少数民族最集中的地区。从理论逻辑分析,西部地区少数民族集中,少数民族的民族特性、文化传统鲜明,且常常通过他们的民族特有的生活方式与宗教信仰体现出来,这些方面应该对其幸福感有深度影响。埃里森(Ellison 1991)和波尔勒(Pollner 1989)研究发现,宗教作为体现生活方式、文化价值的重要指标与居民主观幸福感有显著相关性[19]。宗教在情感寄托和文化归属两个层面上都会增进幸福感,前者有益于心理健康,后者可以帮助人渡过生活的低谷和危机,并且能建构基于共同信仰的社会关系网络,形成个体的强大的社会支持和心理归属。然而,模型中民族与宗教变量对幸福感的影响不显著。究竟是心理和情绪的作用已经替代了民族与宗教,或者是经济水平与社会融合等方面因素的影响已经消解了民族宗教等文化信仰因素的作用,还是有其他原因,需要后续研究中再解释。

本文认为,西部居民主观幸福感的研究对中国经济社会转型与和谐社会建设有借鉴和启示。幸福感研究的增长体现了政府和社会对个体主观感受的重视。中国社会30多年的发展和转型正改变着国家实力和社会结构。在长时间、大规模和连续性变化中,居民的心理结构、社会认知,以及生活的条件和环境也都发生的相应的变化。因而,享有幸福和满意的生活是每个公民的追求和权力。主观幸福感是一个多维度、综合性的社会评价指标,党和国家领导人承诺要把民众生活幸福作为施政的目标,就应当超越经济指标的单一维度,努力创造一个幸福与快乐并存的社会,并将居民幸福感作为政策设计与决策的重要依据。西部居民幸福感结构与特征的实证发现表明,改善居民的医疗与健康,加快经济发展和提高收入水平,建立良好的社会参与机制,增强居民的制度信任,是有效提高居民幸福感,增强西部社会稳定、和谐的努力方向。

[1] 丘海雄,李敢.国外多元视野“幸福”观研析[J].社会学研究,2012(2):224-241.

[2] 国务院新闻办.2014年国民经济运行情况 [EB/OL].[2015-01-20].http://www.gov.cn/xinwen/2015-01-20/zb_xwb51/[3] 国家统计局.2013年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2014-02-24].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201402/t20140224_514970.html

[4] 环球网. 2013全球幸福指数报告出炉:中国列第93位[EB/OL].[2013-09-10〗.http://world.huanqiu.com/exclusive/2013-09/4343957.html

[5] 新华国际.盖洛普:中国人幸福感偏低[EB/OL].[2011-04-23].http://news.xinhuanet.com/world/2011-04/23/c_121338989.htm[6] EASTERLIN R A. China′s life satisfaction, 1990-2010[J]. PNAS,2012,109(25):9775-9780.

[7] 刘军强,熊谋林,苏阳.2012.经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究[J].中国社会科学.2012(12):82-102.

[8] 中央电视台.CCTV2经济生活大调查(2011-2012)调查结果发布[EB/OL]. [2012-03-07].http://finance.jrj.com.cn/2012/03/07132012427439.shtml

[9] 邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011 (1):196-219.

[10] 郎咸平.序言:我们的幸福与无奈[M]//郎咸平.郎咸平说:我们的生活为什么这么无奈.北京:东方出版社,2011:1.

[11] DIENER E,ROBERT A. EMMONS. The Satisfaction With Life Scale[J]. Journal of Personality Assessment,1985,49(1):71-75.

[12] LUCAS R E, FUJITA F. Factors influencing the relation between extraversion andpleasant affect[J]. Journal of personality and social psychology,2000,79(6):1039-1056.

[13] WILSON W. Correlates of avowed happiness[J]. Psychological Bulletin,1967,67(4):294-306.

[14] 边燕杰,肖阳.中英居民幸福感比较研究[J].社会学研究,2014(2):22-42.

[15] 人民日报.区域协调谱新篇(经典中国辉煌30年)——西部大开发综述.[EB/OL].[2008-10-14]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2008-10/14/nw.D110000renmrb_20081014_3-02.htm

[16] HORLEY J,LAVERY J J. Subjective well-being and age[J]. Social Indicators Research,1995,34(2):275-282.

[17] DIENER E, EUNKOOK M SUH.Subjective Weil-Being:Three Decades of Progress[J].Psychological Bulletin, 1999,125(2):276-302.

[18] LEE G R, SECCOMBE K, SHEHAN C L.Marital status and personal happiness:An analysis of trend data[J]. Journal of Marriage and the Family, 1991,53(4):839-844.[19] POLLNER M. Divine relations, social relations, and well-being [J]. Journal of Healthand Social Behavior, 1989,30(1):92-104.

(责任编辑:冯 蓉)

The Structure and Characteristics of Subjective Well-Being of Residents in West China—Based on the Survey Data from 12 Provinces in West China

YANG Jianke, LEI Ming, ZHANG Lei, BIAN Yanjie

(School of Humanities and Social Science, Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710061, China)

This paper focuses on the effect that economic growth and social transformation have on the subjective well-being of residents in West China. Following the gradually advanced logic, we established 4 theoretical models which covered macro & micro view as well as both subjective and objective perspectives. The empirical results demonstrate that residents in West China have a comparatively lower level of happiness compared with the residents in East China. And the mental-and-physical health model is the most convincing one among the four models, which reveals that women, the aged and the married are happier. Differences in social status still influence the well-being level of western residents strongly. Social integration, in addition, is an important dimensionality that affects their subjective well-being at a higher level.

residents in West China; subjective well-being; economic development

10.15896/j.xjtuskxb.201603012

2015-11-13

陕西省软科学课题(2015KRM124);陕西省社会科学基金(2015G001)

杨建科(1977- ),男,西安交通大学人文社会科学学院社会学系副教授,实证社会科学研究所研究员。

C915

A

1008-245X(2016)03-0088-07